Суперрегенеративный приемник

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Яв вf08627

Класс 2ia4 29

Ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

М. К. Белкин

СУПЕРРЕГEHEPATHBHbIA ПРИЕМНИК

Заявлено )8 декабря 1948 г. за М 887082 в Министерство промышленности средств связи

Предметом настоящего изооретения является суперрегенеративный приемник, в котором в качестве прибора с падающей характеристикой используется магнетрон с разрезным анод ам.

Возможность применения магнетрона в суперрегенеративном приемнике становится очевидной пз следующих рассуждений.

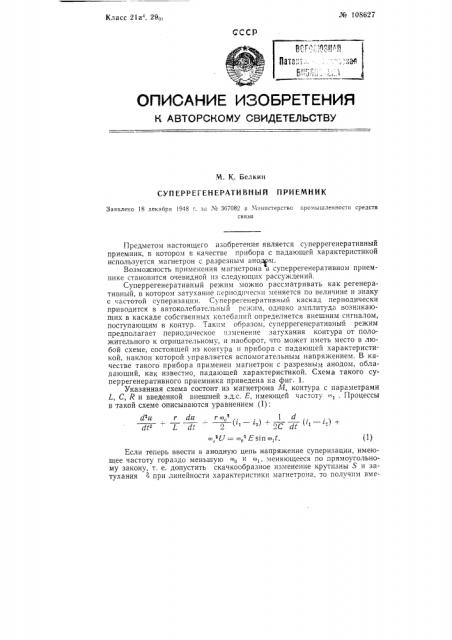

Суперрегенеративный режим можно рассматривать как регенеративный, в котором затухание периодически меняется по величине и знаку с частотой суперизации. Суперрегенератпвный каскад периодически приводится в автоколебатсльный режим, однако амплитуда возникающих в каскаде собственных колебаний определяется внешним сигналом, поступающим в контур. Таким образом, суперрегенеративный режим предполагает периодическое изменение затухания контура от положительного к отрицательному, и наоборот, что может иметь место в любой схеме, состоящей из контура и прибора с падающей характеристикой, наклон которой управляется вспомогательным напряжением. В качестве такого прибора применен магнетрон с разрезным анодом, обладающий, как известно, падающей характеристикой. Схема такого суперрегенеративного приемника приведена на фиг. 1.

Указанная схема состоит из магнетрона Ч, контура с параметрами

L, С, R и введенной внешней э.д.с. Е, имеющей частоту «, Процессы в такой схеме описываются уравнением (I) а2и r du r щ,1 1 d

Ж Е Ж 2 (4 "-) 2Ст (i е)+

1U= — (> 2Е81пщ (Если теперь ввести в анодную цепь напряжение суперизации, имеющее частоту гораздо меньшую, и,. меняющееся по прямоугольному закону, т. е. допустить скачкообразное изменение крутизны S и затухания о при линейности характеристики магнетрона, то получим вме№ 108627 сто уравнения (1) два уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами, связанными условием непрерывности (в момент скачка) их решений и производных. Решение этих уравнений в наиболее вероятном случае дает:

d2 Ф di oit

U-- E е сos I. о 1 (2) Предмет изобретения

Суперрегенеративный приемник, отличающийся тем, что в качестве прибора с падающей характеристикой, наклон которой меняется с частотой суперизации, используется магнетрон с разрезным анодом, сегменты которого питаются пульсирующим анодным напряжением.

Поскольку начальная амплитуда, т. е выражение, стоящее перед е", зависит от сигнала, а коэффициент, стоящий перед Е, существенно больше единицы — на лицо явление суперрегенеративного усиления.

Подстановка в выражение (2) реальных данных показывает, что

Возможное усиление получается От нескольких десяткоВ до нескольких сотен, что в несколько сот раз меньше усиления, даваемого суперрегенератором на триоде. Причина этого состоит, повидимому, в том, что крутизна характеристики магнетрона, определяющая величину, невелика

ma (0,05 —;0,1), т. е. и значительно мешше крутизны триода (2; 3)

Тем не менее, усиление магнетрона ь суперрегенеративном режиме в несколько раз больше, чем в обычном усилительном режиме.

Экспериментальное обследование суперрегенеративного режима в магнетроне, было проведено а макете, схема которого аналогична схеме на фиг. 1 (магнитная система на чертеже не показана) с той лишь разницей, что вместо усилителя с выходным устройством использовался катодный осциллограф.

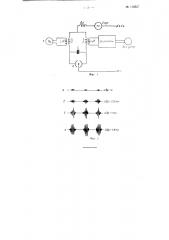

Анодное напряжение Е выбиралось меньше критического, после чего вводилось напряжение,"уперизации до получения вспышек свободных колебаний, вызванных шумами (фиг. 2а). Введение сигнала, в соответствии с теорией, приводило к резкому увеличению конечной амплитуды,т. е. к усилению сигнала. При этом слабые сигналы усиливались в линейном режиме, а сильные сигналы — в нелинейном.

Была показана возможно"ть работы суперрегенератора как в описанном выше режиме «возбуждения», так и в режиме «срыва», т. е. при напряжении Е большем критического, уменьшаемом отрицательным импульсом напряжения суперизации до значения, при котором происходит срыв колебаний.

Устойчивое усиление в схеме получалось от 10 до 100 в зависимости от длительности активного времени, т. е. времени, в течение которого затухание оставалось отрицательным.