Производные 6,6-метилен-бис(2,2,4-триметил-1,2- дигидрохинолина),обладающие радиозащитным действием и способностью повышать чувствительность гипосимических клеток к облучению

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Производные 6,6-метилен-бис

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ бНг н,б н,б

Н -НЗ бн (21) 3004799/23-04 (62) 2948199/23-04 (22) 17,11.80 (23) 04.07.80 (31) МА-3172 (32) 06.07.79 (33) ВНР (46) 15.08.84. Бюл. Р 30, (72) Вилмош Бэр, Йожеф Бесерменьи, Петер Рихтер, Ене Мерц и Тамаш Рожниаи (ВНР) (71) Материал Ведьипари Севеткезет и Хуман

Олтоаньагтермеле еш Кутато Интеэет (ВНР) (53) 547.831 (088.8) (56) 1. Патент США У 4025631, кл. 424—

256, опублик. 1977. (54) ПРОИЗВОДНЫЕ 6,6-МЕТИЛЕН-БИС(2,2,4ТРИМЕТИЛ-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИНА), ОБЛАДА„„SU „„! 108092 А

3(51) С 07 О 215 12 А 61, К 31 47

ЮШИЕ РАДИОЗАШИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И

СПОСОБНОСТЬЮ ПОВЫШАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОБЛУЧЕНИЮ ГИПОСИМИЧЕСКИХ

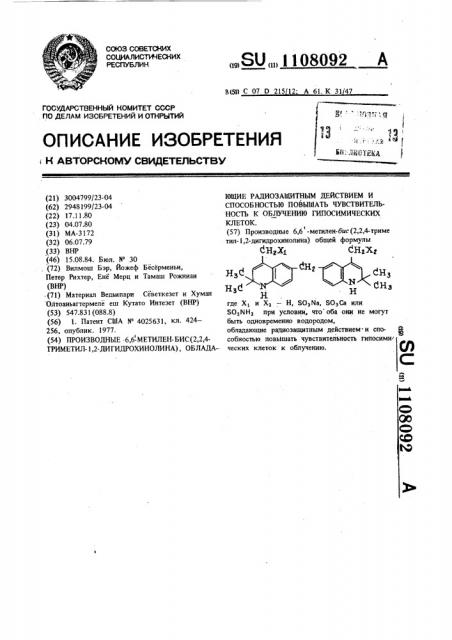

КЛЕТОК. (57) Производные 6,6 -метилен-бис (2,2,4-триме тил-1,2-дигидрохинолина) общей формулы 2.)4 бнФХЯ где Х1 и Х вЂ” Н, SOqNa, $0зСа или

SO>NH> при условии, что оба они не могут быть одновременно водородом, обладающие радиозащитным действием. и спо- I собностью новь(шать чувствительность гипосими ческих клеток к облучению.

1 1108

Изобретение относится к производным 6,6 метилен-бис (2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина) (МТЙХ) общей формулы

CHgXy 3 НЗ где Х, и Х вЂ” FI, $0,йа, $0,Са или

SO NH при условии, что оба они не могут быть одновременно водородом, обладающим радиозащитным действием, а также способностью повьпцать чувствительность 15 к облучению гипосимических клеток.

Известен 6,6 - метилен-бис (2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин), обладающий способностью повышать чувствительность опухолей к облучению !1) .

Цель изобретения — поиск новых соединений в ряду 1,2-дигидрохинолина, которые защищают здоровые ткани от действия облучения, поскольку обладают радиозащитными свойствами и в то же время селективно повыша!от чувствительность к облучени!о гилосимических клеток.

Поставленная цель достигается новыми производными 6,6 - метилен-бис (2,2,4- три метил-1,2-дигидрохинолина) формулы (1), обладающи- 30 ми радиозащитным действием и способностью

° новь пать чувствительность к облучению гипосимических клеток.

Предлагаемые соединения получают сульфированисм 6,6 -метилен-бис (2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина) серной кислотой с последующим переводом в соль или сульфонамид известными способами, Пример 1. 358 г 6,6 -метилен-бис (2,2,4-триметил-1,2 -дигидрохинолин) растворяют в 1000 г 96%-ной серой кислоты и смесь

40 перемешивают при 80-95 С до образования прозрачного раствора, после чего ее вливают в насьпценный раствор хлористого натрия.

Реакционная смесь охлаждается и при этом выпадает осадок 6,6 -метилен-бис (2,2-диметил-4-метансульфокислота-N8-1,2-дигидрохинолина) .

)1!!я очистки сырого продукта pro смешивают с водной сусиензией эквимолскулярного количества гироокиси кальция и растворимую в воде кальциевую соль дисульфированного продукта отдсляют путем фильтрования, а к водному раствору добавляют эквимолекуляр нос количество хлористого натрия. Выпадающий осадок карбоната кальция отфильтровывают, а образующийся 6,6 -метилен-бис(2,2диметил-4-метансульфокислота-Na-1,2-дигидрохинолнн) выделяют после упаривация водного раствора. Получсшп,!й продукт можно перекристаллизовать из смеси воды и метанола, взятых в объемном соотношении 1:1. Выход

505 г.

Вычислено. мол.в. 562, S 11,38%.

Найдено: мол.в. 559; S 10,82%.

Пример 2. В колбе, снабженной мешалкой, термометром, газоотводной трубкой и капельной воронкой, перемешивают 358 r !

6,6 -метилен-бис (2,2,4-триметил-1,2-дигидрохино. лина) в 1500 r метиленхлорида. При охлаждении и перемешивании к раствору добавляют

350 r хлорсульфокислоты, поддерживая темпео ратуру 5 — 20 С. Реакционную смесь перемешивают затем при комнатной температуре до прекращения выделения газообразного хлористого водорода, после чего ее выливают на 300 г измельченного льда и отсасывают на фильтре выпадающий в осадок 6,6 "- метилен- (2,2-диметил-4-метансульфохлорид-1,2-дигидрохинолин-2,2,4 -триметил-1,2 -дигидрохинолин) .

365 r полученного таким образом сырого моносульфохлорида кипятят с 15%-ным водным раствором гидроокиси натрия пока рН раствора не будет 7,2. Выпадающую в осадок натриевую соль моносульфокислоты после охлаждения отделяют и очищают, получая кальциевую соль, как в примере 1. В результате получают 345 г 6,6 -метилен- (2,2-диметил-4- метансульфокислота- N а-!,2-дигидрохинолин-2,,4 -триметил-1,2 -дигидрохинолина).

1э1 1

Пример 3. 365 г полученного по примеру 2 6,6 -метилен- (2,2-диметил-4-метансульфохпорид-1,2-дигидрохинолин-2,2,4 -триметил-1,2 -дигидрохинолина) растворяют в

500 мл воды и добавляют к полученному раствору при псрсмешивании 300 мл 207.-ного раствора гидрата окиси аммония. Смесь нагревают до 70ОС. При охлаждении вьшадаст осадок 6,6 -метилен- (2,"-диметил-4-метансульфонамид-1,2-дигидрохинолин-2,2,4 - триметил-1,2 -дигидрохинолина), который отсасывают на фильтре и псрекриста!!!!изовывают из смеси метанола и воды, взятых в объемном сооТ!!0шенин 1:1. В результате получают 315 г продукта, мол. в. которого, определенный с помощью эбулиоскопии,.равен 437 (рассчитанный мол. в. 441), Активность предлагаемых соединений определяют in ч i tro, для чего измеряют их ингибирующее действие на полимеризацию акриловой кислоты лри 60 С и сравнивают с аналогичным дсйствисм 3,5-ди-1рет-бугил-4-окситолуола (БОТ) и -аскорбиновой кислоты.

Тем самым определяют способность соединений к связы вани ю ради кало в.

Время, ч, необходимое для полимеризации для каждого соединения приведено ниже.

Контрольный опыт 16

БОТ, 0,02% l20

1108092

L-Аскорбиновая кислота, 0,02% 18

МДТХ-дисульфокислота, 0,02% 400

Из опытов по определению острой токсичноСти соединений, проведенных на мышах, установлено, что при однократном введении.солей щелочно-земельных металлов моно- и дисульфокислот, соответственно моно- и дисульфонамидных производных, в количестве 5 r/êã

10 смертность в течение 10 дней составляет

0%, т, е. О1,О выше 5 r/êã. При парентеральном введении при дозе 3 r/êã смертность составляет 0%. Проводившиеся в течение

90 дней испытания на токсичность показали, что при введении в организм соединений в количестве 250 мг/кг веса подопытного животного они не оказывают токсического действия.

Новое действие предлагаемых соединений исследуют вначале при облучении всего организма подопытного животного.

В качестве подопытных животных используют CFLP-мышей со средним весом 20-22 г, В каждой группе 8 самцов и 8 самок, Все тело животных контрольной группы облучают дозой 7 Ги. Тем мышам, на которых изучают действие соединений, в течение 10 дней вводят перорально новое антиокислительиое средство в количестве 0,5 г/кг в день. После окончания указанного курса лечения все тело под- 30 опытных животных облучают дозой 7 Ги. Существенной разницы в дсйствии различных водорастворимых антиокислитсльных активных веществ не наблюдается. В результате опытов установлено, что по истечении месяца из конт- 3S рольной группы в живых остались две мыши, тогда как из группы мышей, прошедших курс лечения, в живых осталось в срсднсм 12 мышей, Для Х -распределения это дает р (0,001.

В случае 0Lg0 дозы модификационный фактор 40 равен 3,5. Модификационный фактор (МФ) означает отношсние смертности животных контрольной группы к смертности животных, прошедших курс лечения. Перед облучением подопытных животных 0Lq р-дозой (прсдпочтитель- 45 но за 2 ч) им вводят ларентсрально 1000 мг/кг живого веса натрисвой соли МТДХ-дисульфокислоты. Зашитнос действие соединений при этом составляст 100Я. Известныс радиоэа3цитные соединения, такие как цистеин, цистсамин 50 (p -мсркаптоамин), ЛЕТ (S-2-аминоэтилизотиуронийдиг3щробромид) и S-2/3-аминоиропиламин)-этилтиофосфорлая кислота (WP- 721) эффективны только при субтоксичных дозах, и продолжительность их действия после вве- 55 дсния очень мала. Известно. что соединения, обладающие радиозашитными свойствами. лучше защищают клетки здоровых тканей, чем клетки злокачественных опухолей.

Другое преимущество предлагаемых соединений заключается в том, что концентраш3я плаэ. мы водорастворимого антиокислителя на порядок выше, чем соответствующая величина

МТДХ. При определении концентрации плазмы в ней наряду с неразложившимся соединением, .являющимся, по-видимому, первым мстаболитом, обнаружен также МТДХ, образовавшийся в результате десульфирования. При этом концентрация МТДХ такова как если бы в организм вводили не предлагаемое соединение, а сам МТДХ. МТДХ обнаружен также и в печени.

Радиозащитное действие водорасторимых антиоиислителсй можно. объяснить тем, что энергия излучения концентрируется в первую очередь на веществе, обладающем антиокислитсльными свойствами и, кроме того, стабилизирующим действием этих веществ на мембраны. Поэтому образующиеся под действием облучения радика. лы и перекиси теряют свою активность в насы. шенных кислородом клетках.

Преимущество новых сульфопроизводных заключается также в том, что в то время как они защищают здоровые клетки от радиоизлучения, образующийся при длительном систематическом введении их в организм МТДХ повышает чувствительность к облучению гипоксимических клеток. Ноиыс активные вещества могут, таким образом, использоваться для лечения всех тех опухолеи, для лечения которых используется МТДХ. В опухолях на стадии их развития до "половины жизни" и в метастазах непрсрывно возрастает концентрация свободных радикалов и перекисей, обнаруживаемых с помощью элсктроспинового рсзонанса (ЭСР) .

Канцерогенные вещества, имеющиеся в окружающей среде, играют существенную 1оль при возникновении злокачественных опухолей.

Эти вещества содержат свободные радикалы или способствуют их образованию в живом организме. Можно поэтому ожидать, что соединения с аитиокислительными свойствами, НсНтрализуюшие активность радикалов, оказывают антикаицерогеннос действие. Благодаря тому, что предлагаемые соединения контролируют реакции свободных радикалов, они могут использоваться для терапевтических и профилактических целей. Это доказано на модельной системс, в качестве которой использовали гспатотоксичсскос и в то же время канцерогенное вещество, а именно диметилсульфоксид. 0,3 мл димстилсульфоксида в виде водного раствора вводили парентерально или подкожно мьииам. При этом в течение 10 дней 7 из 10 подопытных животных погибли. Если же мьииам в33оци33и пареитерально или подкожно 100 мг дисульфокислот3>! или 60 мл дисульфозмид;3, р3сТ330рсН

1108092

Таблица

Г,„„,„, приема, ч выживши

Группа

Контроль

МТДЯ -Д$-Са

МТДС1 - DS-DiNa

МТДО -/IS-Са

МТ30 -Д$- Jli Na

М 1 ).Щ -/ISA

О

28

93,3

27

90,0

83,33

80

30 ных или суспендированных в смеси воды и диметилформамида, то смертность составляла

0%, т. е. наблюдалось 100Я-ное защитное действие. Механизм действия новых антиокислительных веществ до конца не выяснен.

Тем не менее тормозящее действие их на развитие опухолей убедительно доказано: в присутствии большого количества витамина С

1ь-нафтиламин не вызывает рака мочевого пузыря, а в тех случаях, когда в пищевые продукты добавляют антиокислительные вещее тва, количество пациентов с раком толстой кишки и раком желудка, а также смерность среди них ниже. До настоящего времени известные синтетические вещества с ярко выраженными антиокислительными свойствами нельзя было использовать в терапии вследст вие их токсичности и неблагоприятных фарма. кокинетических средств. Водорастворимые нетоКсические и в то же время высокоэффективные антиокислитсльные средства могут таким образом применяться не только в терапии, но и при профилактике в случае всех канцерогенных веществ и предшественников (например бензопирина, диметилбензантрацена, в случае предшественников канцерогенных нитрозоаминов и т. д.), когда канцерогенное действие связано с реакциями свободных радикалов. При этом они могут вводиться в организм перорально или парентерально.

Предложенные соединения также способствуют снижению или увеличению чувствительности к радиоизлучению в период от 30 мин до

6 ч после радиации. Эти соединения повышают токсичность оксигенного эффекта у новорожденных крыс и помещения их в инкубатор.

Вещества, обладающие антиокислительными свойствами, тормозят распад хлорэстерола и огут таким образом использоваться при ле-чении атеросклероза, а также болезней с на.

"следственной дегенерацией, например болезни

Спирмайера — Фогта, или некоторых типов гемолитической анемии новорожденных и цирроза печени, т. е. в тех случаях, когда при возникновении болезней или их патогенезе играют роль реакции свободных радикалов, Радиозащитное действие предлагаемых соеди1О пений доказывается представленными в виде таблиц результатами опытов, осуществленных в оптимальный момент. Знак (-} означает, что осуществляли обработку до облучения, знак (+) показывает, что фармацевтическую

15 композицию использовали лишь после облучения.

В табл. 1 представлены результаты изучения радиозащитного действия в случае самцов

CFLP мышей. Доза 7 Ги (700 P), облучение всего тела, 1 r/êã, интраперитонеально, одноразовая доза. Момент оценки 30 мин после облучения.

В табл. 2 представлены результаты изучения общего действия медикаментов и облучения после предварительной обработки самцов С1.У крыс с "Yoshida solid" опухолью (100 г).

Введение лекарства: 8 дней предварительной обработки и непрерывная обработка после облучения, . ЮО мг/кг в день >, перорально.

Комбинированная обработка: 1-8 дней пред-, 30 варительной обработки; 9 дней имплантация опухоли, подкожно, при стерильных условиях.

На 19-й день облучение 3 Гй (300 P), на 35-й день животных умерщвляют, Таким образом, получены новые соединения, обладающие ценными фармакологическими свойствами.

1108092

Продолжение абл 1

МТДЯ-Д$-Га

+2 6,66

МТДЦ -Д$-Два

23,33

П р и м е ч а н и е: МТДО -Д$ — МТДС -дисульфокислоты йа, К- или C a-соль (полученные результаты независимы от конкретной соли);

MTHQ -Д$а.К. — Na-, К- или Ñà-соль МТДЯ-дисульфокпслоты, которая содержит 30-40% высших продуктов конденсации;

МТДЯ вЂ” Д$А — MT -дисульфоамид

Таблица 2

Количество животных

Вес опухоли

Группа г г/животное

8,1

0,7 б,8

О,ОХ

2,9

0,32

3,0

2,85

0,27

Редактор T. Колб

Заказ 5832 17

Контроль

Только облучение

МТДО-Д$А+ облучение

МТДЯ -Д$-Са

МТДО -Д$-Д11ча

Составитель Г. Жукова

Техред Т.Фанта Корректор И. Муска

Тираж 410 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4