Способ определения деформационных свойств массива горных пород и устройство для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеРеферат

1. Способ определения деформационных свойств массива горных пород, вкгаочакнций бурение скважины, помещение в нее на заданное расстояние от устья прессиометра с секционированной рабочей поверхностью, подачу давления в рабочую полость прессиомет эа, а также замер перемещений рабочей поверхности и давления, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности результатов измерений , рабочую полость разделяют на несколько гидравлически независимых одинаковых полостей, а подачу давления производят в каждую из них, при этом в одну из полостей (измерительную ) подают повышенное давление, замеряют его и перемещение рабочей поверхности в каждой полости, после чего выравнивают давление во всех остальных (базовых) полостях до начального значения и замеряют происшедшие при этом перемещения рабочих поверхностей, причем процесс повторяют , поочередно заменяя одну из базовых полостей на измерительную. 2. Устройство для определения деформационных свойств массива горных пород, включающее корпус с рабочей полостью, рабочую поверхность, выполненную в виде подпружиненных стальных поршней, и измерители перемещений , отличающее ся тем, что, с целью повышения надежности результатов измерений, рабочая полость имеет несколько одинаковых гидравлически независимых полостей, высд полненных в виде резиновых оболочек и объединенных посредством центральсо ного фигурного стержня с пазами и О5 лепестками в поперечном сечении, CD при этом оболочки уложены в пазы стержня без зазора, а их концы загерметизированы посредством стальных конических штуцеров, жестко скрепленных со стержнем.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ф с

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 324369 1 /22-03 (22) 04. 01. 81 (46) 15.04.85. Бюл. М- 14 (72) М.В. Курленя, Ю.А. Фишман, Г.С. Клецель и Ю.А. Лебедев (71) Всесоюзный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С.Я ° Жука (53) 622.289(088.8) (56) 1. Роза С.А., Зеленский Б.Д.

Исследование механических свойств скальных оснований гидротехнических сооружений. М., "Энергия", 1967, с. 362-370.

2. Авторское свидетельство СССР

В 642427, кл. Е 02 D 1/00, 1968 (прототип). (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫК СВОЙСТВ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. (57) 1. Способ определения деформационных свойств массива горных пород, включающий бурение скважины, помещение в нее иа заданное расстояние от устья нрессиометра с секционированной рабочей поверхностью, подачу давления s рабочую полость прессиометра, . а также замер перемещений рабочей поверхности и давления, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения надежности результатов измерений, рабочую полость разделяют на

„„su„„ыозвв А

4(sl) Е 21 С 39/00 Е 21 В 49/00 несколько гидравлически независимых одинаковых полостей, а подачу давления производят в каждую из них, при этом в одну из полостей (измерительную) подают повышенное давление, замеряют его и перемещение рабочей поверхности в каждой полости, после чего выравнивают давление во всех остальных (базовых) полостях до начального значения и замеряют происшедшие при этом перемещения рабочих поверхностей, причем процесс повторяют, поочередно заменяя одну из базовых полостей на измерительную.

2. Устройство для определения деформационных свойств массива горных пород, включающее корпус с рабочей полостью, рабочую поверхность, выполненную в виде подпружиненных стальных поршней, и измерители перемещений, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности результатов измерений, рабочая полость имеет несколько одинаковых гид- равлически независимых полостей, вы- (д полненных в виде резиновых оболочек и объединенных посредством центрального фигурного стержня с пазами и лепестками в поперечном сечении, ОЪ при этом оболочки уложены в пазы стержня беэ зазора, а их концы загерметизированы посредством стальных конических штуцеров, жестко скрепленных со стержнем. 3:

1 11503

Изобретение относится к горному делу, а именно к способам определения деформационных свойств массива горных пород.

Известен способ определения деформационных свойств массива горных пород, включающий бурение скважин большого диаметра, бетонирование участка их поверхности, помещение в скважину гидравлических штампов, 10 подачу в них давления и измерение перемещения стенок скважины P1g.

Недостатками данного способа являются необходимость бурения скважин большого диаметра и невозможность создания в них достаточно высоких давлений, что снижает надежность измерения в крепких скальных породах.

Известен способ определения дефор- 0 мационных свойств массива горных пород, включающий бурение скважины, помещение в нее на заданное расстояние от устья прессиометра с секционированной рабочей поверхностью, подачу давления в рабочую полость прессиометра и замер перемещений рабочей поверхности и давления. Устройство для определения деформационных свойств массива содержит корпус с рабочей полостью, рабочую поверхность, выполненную в виде подпружиненных стальных поршней, и измерители перемещений (2).

Недостаток известных способа и

35 устройства состоит в том, что в заданной точке можно провести только одно измерение, что обусловливает низкую надежность результатов изме40 рений.

Ф

Цель изобретения — повьппение на-. дежности результатов измерений.

Поставленная цель достигается тем, что рабочую полость разделяют 45 на несколько гидравлически независимых одинаковых полостей, а подачу давления производят в каждую из них, при этом в одну иэ полостей (измерительную) подают повышенное 50 давление, замеряют его и перемещение рабочей поверхности в каждой полости, после чего выравнивают давление во всех остальных (базовых) полостях до начального значения 55 и замеряют происшедшие при этом перемещения рабочих поверхностей, причем процесс . повторяют, ноочеред66 2 но заменяя одну из базовых полостей на измерительную.

Способ осуществляют следующим образом.

Прессиометр, реализующий способ, помещают на заданное расстояние от устья скважины. Во всех полостях создают небольшое (1,0-3,0 ИПа) баэовое давление P затем в одной из рабочих полостей создают иэмерительное давление q превышающее базовое (30,0-40 МПа), фиксируют по манометрам и деформаторам изменения объема и давления во всех рабочих полостях, которые зависят от положения данной полости относительно измерительной и модуля деформации породы, так как поле напряжений, создаваемое зондом вокруг скважины, неоднородно. С помощью нагрузочно-разгрузочных устройств вновь устанавливают во всех полостях, кроме той, в которой подцерживают измерительное давление, базовое давление и снова фиксируют изменение перемещений, затем снижают давление в измерительной полости до базового значения и вновь фиксируют показания деформаторов.

Затем процесс измерения повторяют, поочередно заменяя одну из базовых полостей на измерительную.

Для реализации предлагаемого способа используется устройство, в котором с целью повышения надежности результатов измерений рабочая полость имеет несколько одинаковых гидравлически независимых полостей, выполненных в виде резиновых оболочек и объединенных посредством центрального фигурного стержня с пазами и лепестками в поперечном сечении, при этом оболочки уложены в пазы стержня без зазора, а их концы загерметизированы посредством стальных конических штуцеров, жестко скрепленных со стержнем.

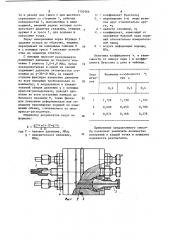

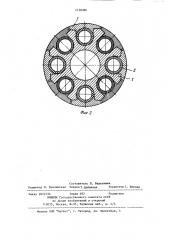

На фиг. 1 показано.предлагаемое устройство, общий вид; на фиг. 2— то же, поперечный разрез.

Прессиометр состоит из фигурного стержня 1, восьми гидравлически независимых одинаковых полостей 2, выполненных в виде резиновых оболочек, уложенных в пазы стержня 1 без зазора, концы которых загерметизированы стальными коническими штуцерами 3, имеющими центральные отверстия для подачи давления в полосU1

4 .!

Величина коэффициента 4,. в зависимости.от номера пары i и коэффициента Пуассона p. pBHR B таблице.

Величина коэффициента при

Пара штам20 пов

0,4

0,3

0,2

1,123

0,700

0,278

3 1150366 ти и резьбу под гайки 4 для жесткого скрепления со стержнем 1, рабочих поверхностей 5, выполненных в виде поршней, внешний радиус которых соответствует диаметру скважины, стяжных пружин 6 и троса 7, для подъема и опускания зонда.

IIepep измерениями через штуцера 3 удаляют воздух из оболочек, надежно перекрывают их накидными гайками 8 и с помощью троса 7 опускают устройство на заданную отметку.

С помощью прессов- расходомерэв

I поднимают давление до базового-значения P равного 3,0-4,0 ИПа, Затем последовательно в одной из секций поднимают давление пятью-шестью ступенями до q=30-40 МПа, на каждой ступени фиксируя изменение давления во всех напорных трубопроводах по манометру, и поддерживая в измерительной секции давление q с помощью прессов-расходомеров, доводят давление во всех остальных камерах до базового значения Р, также фикси- aS руя показания деформометров или определяя перемещения поршней по изменению объема, считываемого со шкал пресса-расходомера.

Обработку результатов ведут по ЗО формуле:

4 коэффициент Пуассона; перемещение i-й пары штампов друг относительно друга, м; диаметр скважины, м; коэффициент, зависящий от положения базовой пары поршней относительно измерительной пары; мс дуль деформации породы, ИПа.

1 1,126 1,130

2 0,600 0,650

3 0,074 0,168

d U) где P — базовое давление, ИПа;

q — - измерительное давление, МПа;

Применение предлагаемого способа позволяет увеличить количество нэмерений в каждой точке и повысить надежность результатов.

1150366

Составитель Л. Березкина

Редактор Л. Пчелинская Техред Т.дубинчак Корректор С. Шекмар

Заказ 2072/24 Тираж 482 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раущская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул, Проектная, 4