Способ дифференциации разреза горных пород

Иллюстрации

Показать всеРеферат

1. СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЙ РАЗРЕЗА ГОРНЫХ ПОРОД, включающий поляризацию и ее регистрацию, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем получения информации о литологических разновидностях пород в условиях их естественного залегания и повыщения точности определения положения их границ в исследуемом разрезе , на горные породы, вскрытие скважиной или горной выработкой, последовательно в различных точках их поверхности воздействуют тепловым потоком, обеспечивающим неизотермическое распределение температуры , определяют величину изменения потенциала и обусловившую его разность температуры, берут функционально связанное с минералогическим составом и структурой пород отношение потенциала поляризации к обусловившей его разности температуры , строят график зависимости этого отношения от координаты точек измерений, выделяют на графике аномальные экстремумы , превышающие двойную погрешность измерений , а по точкам перегиба графика в области аномальных экстремумов устанавливают границы зон различного минерального состава или неоднородностей внутри этих зон с точностью, соответствующей детальС2 ности исследований, определяемой расстоянием между точками измерений. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие тепловым потоком осуществляют до повышения температуры в точках воздействия в пределах 7-20°С. HU, О сл Ot)

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1167561

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

) с

l с

/ иг.1 (21) 3606273/24-25 (22) 17.06.83 (46) 15.07.85. Бюл. № 26 (72) И. Д. Волков, Н. А. Русанов, Ю. Н. Трошкин и А. Ф. Постельников (71) Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (Отделение экспериментальных исследований в г. Туле) (53) 550.83 (088.8) (56) Вопросы рудной геофизики. Вып. 1, М., Госгеолтехиздат, 195, с. 83 — 112.

Авторское свидетельство СССР № 602898, кл. G 01 V 3/00, 1978. (54) (57) 1. СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗРЕЗА ГОРНЫХ ПОРОД, включающий поляризацию и ее регистрацию, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем получения информации о литологических разновидностях пород в условиях их естественного залегания и повышения точности определения положения их границ в исследуемом разрезе, на горные породы, вскрытие скважиной или горной выработкой, последовательно в различных точках их поверхности воздействуют тепловым потоком, обеспечивающим неизотермическое распределение температуры, определяют величину изменения потенциала и обусловившую его разность температуры, берут функционально связанное с минералогическим составом и структурой пород отношение потенциала поляризации к обусловившей его разности температуры, строят график зависимости этого отношения от координаты точек измерений, выделяют на графике аномальные экстремумы, превышающие двойную погрешность измерений, а по точкам перегиба графика в области аномальных экстремумов устанавливают границы зон различного минерального состава или неоднородностей внутри этих зон с точностью, соответствующей деталь- уу ности исследований, определяемой расстоя- %ф ф нием между точками измерений.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие тепловым потоком осуществляют до повышения температуры в точках воздействия в пределах 7 — 20 С. Ф и4 Й

1167561

Изобретение относится к георазведке месторождений полезных ископаемых, в частности к геоэлектроразведке методом поляризации горных пород тепловым потоком и может найти применение при изучении разрезов горных пород, вскрытых скважинами или горными выработками в процессе разведки рудных месторождений.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей путем получения информации о литологических разновидностях пород в условиях их естественного залегания, повышение точности определения положения их границ в исследуемом разрезе.

Отличительные особенности предлагаемого способа заключаются в том, что поляризацию горных пород осуществляют не электрическим током, а тепловым потоком, локальные участки (точки) воздействия располагают последовательно с некоторым интервалом вдоль вскрытой скважинной или горной выработкой поверхности горных пород, в эпицентре каждого участка обеспечивают повышение температуры в пределах

7 — 20 С с неизотермичным распределением ее по поверхности участка от эпицентра к его периферии, величину поляризации определяют путем регистрации приращения потенциала на каждом участке и обусловившую ее разность температуры с последующим взятием их отношений, являющихся функцией минералогического состава, расчленение горных пород производят по выделенным на графике аномальным экстремумам, превышающим двойную погрешность измерений, и по точкам перегиба графика в области аномальных экстремумов устанавливают границы зон различного минерального состава или неоднородностей внутри этих зон с точностью, соответствующей детальности исследований, определяемой расстоянием между точками измерений.

Кроме этого из способа исключают операции охлаждения, снятия воздействия электрического поля и повторного нагревания.

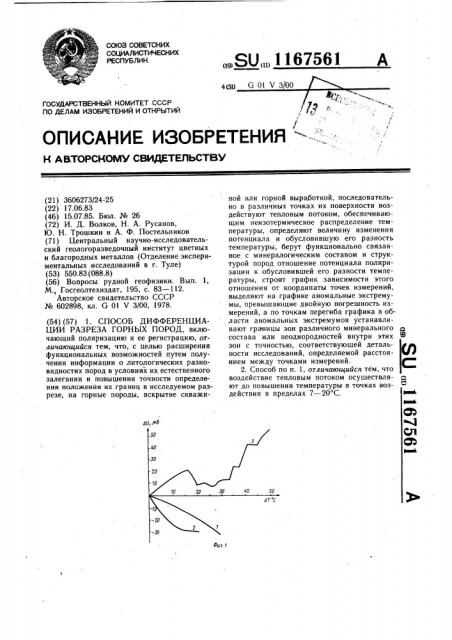

На фиг. 1 представлены графики 1, 2, 3 зависимости приращения потенциала (AU) от приращения температуры (ЛТ) в углистом алевролите (график 1), кварце (график 2) и в сульфидах пирит-халькопиритового состава (график 3); на фиг. 2 — -результаты точечного каротажа подземной по стенке подземной горной выработки одного месторождения; на фиг. 4 — результаты точечного каротажа по стенке подземной горной выработки другого месторождения.

Графики, представленные на фиг. 1,получены в лабораторных условиях. Тепловой поток создается нагревателем в виде тонкого стержня, диаметром 6 мм, помещенного в песок соответствующего состава (размеры фракций 0,315-0,63 мм) . В процессе прогрева проб в точке наблюдения измеряли потенциал U относительно точки в непрогреваемой части модели и температуру Т. Затем определяли величины Ы1 = U — U20 С;

ЬТ = Т вЂ” 20 С и строили графики AU = 1(дТ)

Из графиков видно, что они отражают поляризационные процессы, интенсивность которых можно характеризовать величиной от ношений приращения потенциала к приращению температуры — . Эта величина (отsU ношение) при AT= 10 составляет: для углистого элевролита 0,8 мВ/град, кварца—

2,5 мВ/град, сульфидов + 1,5 мВ/град. Нарастание потенциала для сульфидов отличается ступенчатым характером: на графике видны один пик и три ступени в определенных температурных интервалах, что является типичным признаков поляризационных процессов. Исследуемые среды дифференцируются по величине и знаку отношения ф —.. По графику 1 также видно, что минимальное повышение температуры должно составлять не менее 7 — 10 С, так как при меньших AT величины AU могут оказаться соизмеримыми с ошибками измерений потенциала, составляющими иногда в производственных условиях 3 — 5 мВ. Верхний предел

ЬТ целесообразно принять равным 18 — 20 С при весовой влажности исследуемых сред (пород) не более 4 — 5%. Дальнейшее увеличение ЛТ может приводить к замедлению роста и к спаду AU. При более высокой влажности пород верхний предел дТ может несколько возрастать.

Предлагаемый способ опробован в подземной горизонтальной скважине и по стенкам горных выработок на двух месторождениях.

Вскрытые скважиной интервалы с вкрапленным оруднением галенита и серебра в метасоматически измененных фельзит-порфирах фиксируются по данным опробования керна повышенным содержанием в породах свинца и серебра (фиг. 2). Эти же интервалы (Π— 2, 6 — 8, 10 — 12 м) характеризуются относительно повышенными положительными значениями отношения приращения потенциала к приращению температуры —.

AU

ЬТ

В интервале 10 — 12 м повышенное содержание серебра сопровождается фоновым содержанием свинца. Вероятно серебро здесь не связано с сульфидами, что нередко встречается на этом месторождении. Максимум отношения — — отражает в этом интервале лg

АТ метасоматиты, являющиеся благоприятными концентраторами серебра вне зависимости от сульфидной минерализации.

Повышенные содержания свинца в фальзит-порфирах и сферолит-порфирах (точки 1, 2, 3 фиг. 3) по стенке горной выработки, отражающие зоны с тонкой вкрапленностью галенита, сопровождаются и максимумами величины отношения „. Глубоким отрицаdU тельным минимумом (до -2,4 мВ/град) фиксируется серицитолит (точка 4, фиг. 3).

1167561

05 10 М% +1 ч, В подземной выработке другого месторождения (фиг. 4) мощная кварцевая жила, сложенная трещиноватым кварцем (точка 1, фиг. 4), и мелкие зоны окварцевания (точки 2, 3 фиг. 4) в липаритах отмечаются существенно более высокими отрицательными значениями отношения д —. (-1,6 — 3,0), чем

hU липарит (точки 4, 5, 6). Границы выделяемых зон соответствуют точкам перегиба усредненных графиков (фиг. 3 и 4), обозначенных крестиками. Относительная ошибка определения — — по стенкам выработок

hU не превышает 10 /ц. Амплитуда аномалий — — фиксирующих зоны с вкрапленными

hU сульфидами и кварцевые зоны, как правило, многократно превышает эту величину.

Способ осуществляется следующим образом.

На каждой последовательной точке с определенным интервалом в скважине или на стенке горной выработки измеряют начальное значение температуры Т и потенциала естественного электрического поля U<, кратковременно воздействуют на горные породы тепловым потоком от теплогенератора, повышают температуру горных пород в пределах 7 — 20 С, измеряют потенциал Uq u температуру Т в каждой точке после воздействия тепловым потоком, определяют приращение потенциала h,U = Uz — Uq u приращение температуры AT = Та — Т берут их отношение, являющееся функцией минералогического состава и структуры пород, строят график зависимости отношений от координаты точек измерений (фиг. 3 и 4), выделяют на графике аномальные экстремумы, превышающие двойную погрешность измерения, и по точкам перегиба графика (крестики, фиг. 3 и 4) в области аномальных экстремумов устанавливают границы зон различного минерального состава или участков неоднородностей внутри этих зон с точностью, соответствующей детальности исследований, определяемой расстоянием между точками измерений.

Тепловой поток вызывает в пристеночной части ограниченных по своим размерам капилляров и пор горных пород ряд процессов, обусловливающих электрическую поляризацию: смещение граничной фазы (пленочной влаги) с подвижной частью двойного электрического слоя, диссоциацию минеральных частиц, их дегидратацию, термодиффузию ионов или ионных комплексов.

Интенсивность этих процессов зависит от состава и структуры пород и, в конечном итоге, определяет степень активности пород к теплоэлектрической поляризации.

В рудных скважинах способ можно осуществлять с помощью каротажных снарядов, содержаших датчики температуры и потенциала электрического поля (неполяризующийся электрод) с введением в них теп20 логенератора (например, электронагревателя), отделенного от датчиков теплоизолятором. При каротаже с непрерывно движущимся снарядом необходимо увеличивать длину и моь1ность теплогенератора.

Предлагаемый способ позволяет отчетливо дифференцировать разрез горных пород, вскрытый скважиной или горной выработкой, по выделенным на графике аномальным экстремумам, превышающим двойную погрешность измерения, и по точкам перегиба графика в области аномальных экстремумов устанавливать границы зон различного минерального состава или неоднородностей внутри этих зон с точностью, соответствующей детальности исследований, определяемой расстоянием между точками измерений.

35 Повышается информативность каротажных исследований рудных скважин и, следовательно, эффективность разведочных работ.

1167561 с30Р8

4Т град

-08 — 1,о

dV ./г/В

4 Т граУ

2/ч 0 2 Ф

Редактор А. Долинич

Заказ 4433/45

Составитель Е. Поляков

Техред И. Верес Корректор М. Самборская

Тираж 748 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4