Способ контроля напряженного состояния горных пород

Иллюстрации

Показать всеРеферат

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ц < Е 21 С 39/00

ВСЕСОН)и я

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по делАм изОБРетений и ОтнРытий (21) 3739684/22-03 (22) 11.05.84 (46) 07,03 ° 86 ° Бюл ° N> 9 (71) Московский ордена Трудового

Красного Знамени горный институт (72) В.С, Ямщиков, А,C. Вознесенский, С.10. Гаврилин и Детлеф барбер(ДД) (53) 622.235 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 899946, кл. Е 21 С 39/00, 1980.

Авторское свидетельство СССР

Ni !101552, кл. Е 21 С 39/00, 1981. (54)(57)СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО—

ГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, включающий измерение во времени количества импульсов естественной акустической змиссии в измерительной скважине от действующей нагруз--.и, о т л ич а ю ш и ч с я те i, что, с целью повышения надеж асT.:i контроля за счет определения соотношения между упругой н неупругой составляющими деформаций горных пород,,пополни— тельно измеряют изменение темпераTvpb! горных порсц но времени в измерительной схвати !å, затем определяют отношение количества импульсов акуст1!чеcкoй змиссни K соответствую щему изменению тем!:ературы, сравнивают полученное отчошенне с заданным и по нему определяют опасное состояние горных пород.

12! 6В,З

11зобретение Относится к ГОрнОй промышленности и может быть исполь3oI3BH0 при определении напряженного состояния горных пород, в частности при прогноз13ровании обрушений кров-ли горных ьыработок.

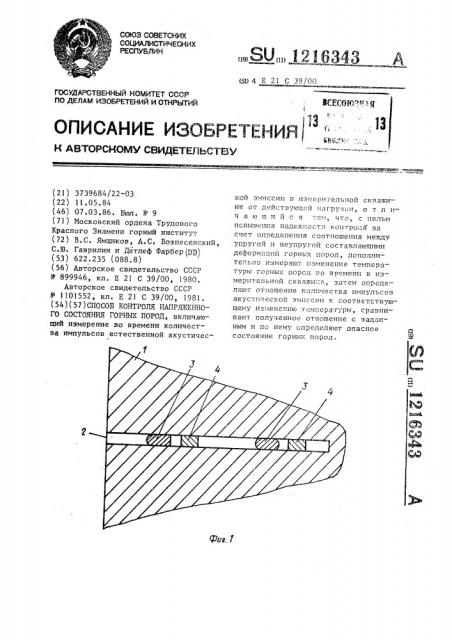

Цель изобретения — повьш.ение надежности контроля за счет определе-ния соотношения между упругой и НР— 7Р y ÃOII Сост аБЛЯЮЩ17МИ,ЦЕфоРМаЦИЙ горный пород, Ня фиг, f иэс бра1кен участок Oil T. = ролируемого массива с измерительной скБ вжиг!ой „ на фи1", 2 изображен p 2" ф7!к усред .Iснной зависи!4ости у!Зели чения котти--7ес TB;! импул1,сов акустической эмиссии от нагрузки, л7гнейно

7зозрястаю Ней 130 Бремени, Способ осуществляют следую!!им

Образом.

Пя участке !зеден1ля горн-=!х,".7ябс7т г массиве 1 горнь1х пород Оурят скважины 2 и устанавлиВают B них да Гчи-. ки температуры 3 и акустической

I эмиссии -ч, В услОБиях изменения Гop"

1!ОГО !!213ЛР71ИЯ q 7вызва "73О! О Г Ор1тымт1 работами, измеряют изменен!!Я тем11ерятуры TI соответст.!ующее коли-1ество 17мпульсо!3 акустической эмиссии.

Для участков, где произо111ло разру1!1Рнис целикОБ или Об!7у7БР11ие кро!3ли Бе.,!— числя1вт отношение количества импульсов акустической эмиссии к соответствующему изменению температуры, берут нижнюю Границj вероятноГО Отклонения этого отношения 13 качестве заданной величинь1. О1п3еделенной из предварительных измерений и характеризующей опасное состояние горныХ пород. 7то значение отношения может быть определено также путем создания нагру3ки в горных породах искусственным путем, например, при помощи,цомкрата„ устанавливаемс>го Б С17ециальпую щел1, (не показаны). После определения задан,.-ной 13елич1 1ны отношения количества имГ1ульсов акустической эмиссии к соотБетствующему изменению температуры г Орньlх Г1ород7 р сooi Бетству10щей Опас

НОМУ PIOCTGHHIIIÎ ГОРНЫХ ПОРОД р ПРОИЗ

Водя i измерения 13 друГих jjчаcтках, Изме13ение напряжения в этих у :1астках вызывает изменения температуры во

Бремени. Изменение темперутуры Бо времени обусловлено двумя составляющими, связаннь7М11 с упруГим и неупру гим деформировани7.м пород, Состагляющая„ связанная с упругим дефор Гfровением, обусловлена работой консервативных сил. Увеличение напряжений при адиабатическом сжатии, происходящем в массиве горных пород, 77риводит к увеличению температуры, а уменьшение — к ее уменьшению. Составляющая неупругого деформирования связана с работой диссипативных сил.

В этом случае как увеличение, так и уме11ь111ение напряжений приводит к увеличению температуры. Ксли обозначить работу упругих деформаций А ., а неупругих — Ан, можно показать, что при нагружении температура увеличитс11 с увеличением А> 4 А7," а

Бри разгрузке у71еньшаться вместе с

73еличиной -А У + А„, так как для; хругких горных пород работа упругих ,7ефсрмаций прев7:!!пает работу HPу1-.руГих деформаций, 1ак Iff 013p .çoì, изменение температуры характеризует суммарное действие упругих и неупругих деформаций, Так как акустическая эмиссия связана с необратимыми процессами, например с т1;Р1кинообразованием, она характе— ризует неупругие деформации. Отноше-!

1ие количества импульсов акустической эмиссии к изменению температуры

Б свою очередь характеризует отношение работ А„(А„+Ан) при нагружении и Ан (— А + А„) при разгрузке, что Б конечном итоге характеризует соотношение между неупругой и общей ,цеформациями. С точки зрения прогноза опасных состояний представляет интерес первое отношение, имеющее положительное значение (когда происходит нагружение) . Возрастание отнопения количества импульсов акусти-1еской эмиссии 1 соответствующему изменению температуры до заданной Беличинь1, определенной для опасного участка, характеризует возрастание соотношения между упругой и неупруГой деформаш1ями.

В облает;-1 малых напряжений (начальный участок при малых временах с) нарастание импульсов, акустической эмиссии незначительно„ так как здесь незначительны неупругие процессы по сравнению с упругими. В области больших напряжений (при больших ) процессы трещинообразо-!

3ания усиливаются и наклон кривой возрастает. В точке 5 (фиг. 2) состояние поро.ц менее устойчивое, чем

Б точке о, так как напряжение Б

1216343

35 ния.

55 этой точке ближе к разрушающему.

Одинаковое количество импульсов акустической эмиссии h N . может быть накоплено при различных напряжениях в точках 5 и 6. При другой скорости нагружения (кривая 7, точка

6 ) время, за которое накоплено количество импульсов акустической эмиссии Ь 1! при напряжениях, соответствующих точке 6, может быть равно времени накопления такого же количества импульсов A N< в точке 5.

Определить насколько далеки напряжения от разрушающих, т.е. какой точке (5 или 6 ) соответствует сос1 тояние пород, и как далеки напряжения от разрушающих невозможно, так как скорость изменения нагрузки в натурных условиях неизвестна, Поэтому контроль по количеству импульсов акустической эмиссии или по величине акустической активности N не

F дает однозначного определения состояния горных пород. С другой стороны измерение изменений 1 температуры массива горных пород во времени характеризует также не абсолютное значение напряжений, а лишь их изменения, Таким образом, каждый из способов в отдельности не характеризует абсолютного значения напряжений и их близости к разрушающим напряжениям, а значит и их простая сумма не позволяет характеризовать напряжения в породах и близость существующих напряжений к разрушающим.

При объединении двух способов путем определения отношения количества импульсов акустической эмиссии к соответствующему изменению температуры появляется новое свойство. Их объединение дает возможность характеризовать данным отношением абсолютные значения напряжений и их близость к разрушающим. Это достигается соотнесением накопленного количества импульсов акустической эмиссии к соответствующему изменению напряжений в породах, что позволит более точно определить в какой области напряжений — соответственно точки 5, 6 (или 6 ) — находятся породы, а тем самьем повысить надежность контроля.

Пример. Для проверки предлагаемого способа контроля проведены испьЕтания на образцах, которые позволяют задавать и контролировать изменения нагрузки и деформаций. Образцы испытывают при различных ско ростях деформирования. В таблице приведены значения акустической активности И < и отношения А

ИМПЕ (0,923 — 6,9 — --) по сравнению с 11

МК (ИМП 1

0,8-66,7 ---) и поэтому имеет мк более четкое разделение с областью пониженных напряжений. Кро."Ее tQIо, значения Q N< д t на участке устойчивого имп 1 состояния (0 — 0,59 — — — имеют знамк чительное отличие от аналогичных значений участка, предшествующего имп 1 разрушению {0,92 — 6,9 — — 1, Исклюмк имп чение составляет значение 3,88 мк для образца 7, что обусловлено тре- щиной, сравниваемой с размерами образца, и поэтому исключается из рассмотрения.

В то же время э11ачеееия акустической активности Ы для участка имп 1 больших напряжений (0,8 — 66,7 и .1к и участка малых напряжений (О имп

1,94 --- ; значения для образца 7 мк исключаются) перекрываются между собой и любая заданная величина 11 характеризующая переход в опасное состояние, заведомо приводит к ошибке определения напряженного состояВ качестве заданной величины отношения, характеризующей опасное состояние горных пород по предлагаемому способу контроля, можно взять значение 6! . gt в диапазоне 0,6 имп имп

0,9 - --, а именно 0,75 -- — . Более мк мк четкое разделение участков с высокими и малыми напряжениями при применении предлагаемого способа позволяет повысить надежность контроля напряженного состояния горных пород, что особенно важно для натурных измерений.

Iv 1

- 1&Ii !А Е! И

1 ь41Я! ьь о!!

„!) 4 с.! ь ь! г 1=-,! Х

Е:.ь Х

riz

М о

Х с

1о (d ь ь

1 2! ь!

in

С CO

1

I .! ж х

К о

1 о и о с

Х (!!

Х о

l

QO

CO !

) сьев с4 о» о о

Чч о

iuI o o I

c! lq) iI и, lggI g х <

Д и »

Х с

1 (!!

rO и ьЯ о

) g ь:) 1 Х

1 ии 11 Ц

1.! ь.! о

1 ь ь

С3 с»!

tO

О! х ьа! о

g о с»! и !

"-.-., l o

Х о

1-! о

О!

U ь О

1Г- %

1

1 с5

Р л !

» и-! ь с«!! !

Х1 й1Х

П3 О o-l д

s х е!!3 0) с!» ь, (Р л

IO 1 х

1 о

I

1 в!

"ь» сб Ф Ц1Х

1 Х (! и о

v о

6ч о

М х

Р ьХ! о

1 и

1

1 Я >,.а

6 а

ñO и» »I сь \ О» Сь! СО

О CO ь *

О О О О Л

О

CO CO 1 с 1 in л и-! — с)»

"о

CO 1 Сь) с (3» с 1 ь л O

О O O — сЧ сь! С> сО сО сО с»! с4 с»! с! с! с! ! л с !

О л 4 .с

O л с»!

Ю G» с 4! сО с 1 c»i б ь с»»

О» л о !.0 С .! (!О

О !.о (« су»

CO «

С3!

2 о

Ц о о г— !

Б

di !!;! х сь!

ng

Я ! о и

ДЭ!!! х

5 а

И

Gj х

»o1I!!!

Н

Я !

Л ж х о

G (!»

id а

1 с3

1О сз

u »

o in

О О О с с () С ОО

1216343

Составитель Г. Алексеева

Редактор Н. Бобкова Техред Ж.Кастелевич Корректор Е. Снрохман

Заказ 972/36 Тираж 470 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4