Противоточная карусельная сушилка

Иллюстрации

Показать всеРеферат

СОЮЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (s>i 4 F 26 В 15/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3864156/24-06 (22) 06.03.85 (46) 15.05.86. Бюл. № 18 (71) Всесоюзный ордена Трудового Красного

Знамени научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (72) И. А. Порев и P. С. Королева (53) 66.047.764.95 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 333381, кл. F 26 В 15/04, 1970. (54) (57) ПРОТИВОТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬНАЯ СУШИЛКА для сельскохозяйственных материалов, преимушественно травы и льняного вороха, содержащая кольцевую сушиль„„Я(1„„1231350 А 1 ную камеру с наружной стенкой и перфорированным днищем, установленными на индивидуальных опорах качения, и разгрузочный транспортер, отличающаяся тем, что, с целью повышения ее производительности за счет сокращения утечки теплоносителя и повышения равномерности загрузки, на внутренней поверхности наружной стенки сушильной камеры дополнительно установлены вертикальные ребра, размещенные с зазором по отношению к разгрузочному транспортеру, а образуюшая наружной стенки отклонена от вертикали наружу камеры на угол, превышающий угол зависания материала.

1231350

Составитель Е. Никулин

Редактор М. Бандура Техред И. Верес Корректор Т. Колб

Заказ 2326 44 Тираж 634 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к устройствам для сушки льна, травы и сена и может найти применение в сельском хозяйстве.

Целью изобретения является повышение производительности сушилки за счет сокращения утечки теплоносителя и повышение равномерности загрузки.

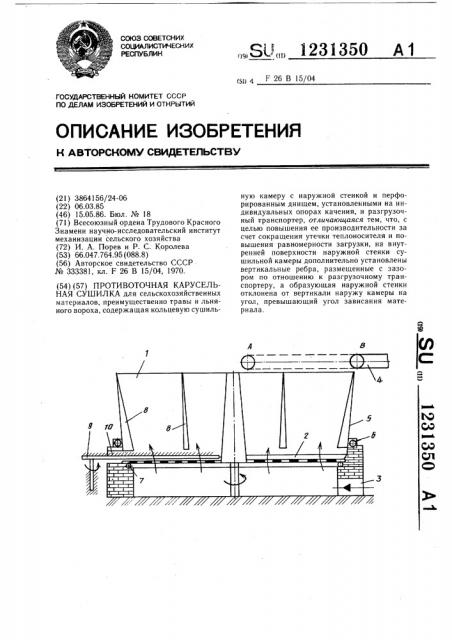

На чертеже схематически показана противоточная карусельная сушилка.

Сушилка содержит кольцевую сушильную 10 камеру 1 с перфорированным поворотным днищем 2, через которое поступает теплоноситель, нагнетаемый вентилятором в окно

3 и далее в слой высушиваемого материала, загружаемого транспортером 4.

Подвижная стенка 5 сушильной камеры и ее днище снабжены опорами качения 6 и 7 для поворота стенки под действием сил трения о нее высушиваемого материала, расположенного на днище, приводимом во вращение от автономного привода (не показан).

Кроме того, подвижная стенка 5 снабжена ребрами 8, усиливающими контакт с нею материала и способствующими синхронному 25 вращению стенки и днища. Длина ребер позволяет им беспрепятственно проходить над транспортером 9 при вращении подвижной стенки. Образующая наружной стенки отклонена от вертикали наружу камеры на угол, превышающий угол зависания материала.

Для выгрузки сухого материала между стенкой и днищем имеется окно 10.

Сушилка работает следующим образом.

Сырой материал загрузочным транспортером 4, совершающим возвратно-поступательное движение в радиальном направлении сушильной камеры 1 (положения А и В), равномерно распределяется по площади вращающегося перфорированного днища 2. По мере увеличения толщины слоя включают подачу теплоносителя, поступающего через окно 3 и перфорированное днище 2 в материал.

Боковая составляющая от веса материала, воздействуя на поверхность подвижной стенки 5 и ребра 8, обеспечивает надежное их сцепление и способствует синхронному вращению стенки и днища, а следовательно, снижению потерь теплоносителя между слоем материала и стенкой сушильной камеры.

Поскольку верхняя кромка подвижной стенки 5 смещена относительно нижней кромки в сторону увеличения диаметра на угол, не допускающий зависание материала, на ее внутренней поверхности в период загрузки достигается, с одной стороны, плотное прилегание материала к этой поверхности по мере заполнения камеры, а с другой — устраняется просыпание материала за ее пределы в момент нахождения загрузочного транспортера 4 в положении В.

Высушенный материал через окно 10 удаляется за пределы сушильной камеры транспортером 9.

Изобретение позволит полностью устранить потери загружаемого материала и сократить потери теплоносителя в зоне его контакта с поверхностью подвижной стенки.