Способ оценки напряженного состояния горных пород

Иллюстрации

Показать всеРеферат

СОЮЗ СОВЕТСНИХ СОЦИАЛИСТИМЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„) 234624

А1 (ц g F. 21 С 39/00

/ S

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

AO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

{21) 3810899/22-03 (22) 02.11.84 (46) 30.05.86. Бюл.. У 20 (71) Институт геотехнической механики АН УССР (72) В.С.Кулинич и В.И.Тейтель (53) 622.317.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

11 857484, кл. Е 21 С 39/00, 1978.

Ямщиков В.С. Методы и средства исследований и контроля горных пород и процессов. И.: Недра, 1982, с. 135136.

Диагностика напряженного состояния породных массивов. Новосибирск, СО АН СССР, 1980, с. 43-45. (54)(57) СПОСОБ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОГО

СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, включающий оЩ>азование и герметизацию камер в скважинах, пробуренных во взаимно ортогональных направлениях на исследуемом участке, нагнетание в камеры рабочей жидкости до критических давлений, определение ориентации плоскости гидроразрыва, определение величин большей и меньшей компонент поля напряжений, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения производительности способа и повышения точности оценки напряженного состояния горных пород, герметизируют в породах одной литологической . разности камеры длиной не менее .трех диаметров скважины каждая, режим нагнетания рабочей жидкости выбирают в пределах 1-2 ИИа/с, определяют величины стабилизированных давлений, а большую компоненту поля напряжений определяют по разности величин критических и стабилизированных давлений рабочей жидкости.

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к оценке напряженного состояния массива горных пород.

Цель изобретения — повышение производительности способа и точности оценки напряженного состояния. горных пород.

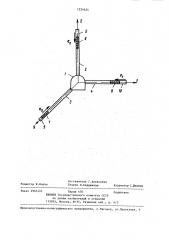

На чертеже схематически изображены взаимные ортогоиальные измеритель/

: ные скважины, пробуренные в породе од ной литологической разности, например песчанике, из тупиковой горной выра-. ботки или ниши.

Способ -осуществляют следующим образом.

В исследуемом участке породного массива иэ горной выработки 1 бурят взаимно ортогональные измерительные скважины 2-4 длиной, обеспечивающей расположение нагнетательных камер в породе одной литологической разности.

Учитывай, что одна иэ компонент поля: напряжений всегда ориентирована в направлении, близком к вертикальному (относительно земной поверхности), первой бурят вертикальную скважину

2, герметизируют в ее торцовой части нагнетательную камеру 5 заданной длины (но ке менее трех диаметров скважины), создавая в герметизаторе- 6 распорное давление (Р ), обеспечивающее надежную герметизацию. При,помощи высоконапорного насоса в камеру 5 в режиме .1-2 ИПа/с нагнетают жидкость, фиксируя по манометрам величину критического давления рабочей кР жидкости (Р, ) в момент;гидроразрыва и последующую стабилизацию давления (Р„ т).

Индекс в скобках означает направление продольной оси измерительной скважины

После измерения параметров гидроРаэрыва в вертикальной скважине 2 ее разгерметизируют н инструментально (например, при помощи оптического устройства) определяют ориентацию плоскости гидроразрыва, которая при неравенстве горизонтальных компонент паля напряжений соответствует направлению большей из них.

Затем бурят две горизонтальные измерительные скважины 3 и 4 " одну параллельно направлению плоскости гидроразрыва, а вторую ортогонально ей. При помощи распорных герметизаторов 7 и 8 с величиной распорного

34б24 3 давления, равной принятой при гидро разрыве в вертикальной скважине, в торцовых частях горизонтальных скважин 3 и 4 герметизируют одинаковые

rto объему нагнетательные камеры 9 и 10 принятой длины, осуществляют циклы гидравлических разрывов нагнетанием рабочей жидкости с указанным постоянньм темпом и фиксируют соот10 ветствующие параметры гидроразрыва

Р„;„ и Р . После разгерметизации и измерения пространственной бриента" ции трещин гидрораэрыва эанисывают для каждой скважины в соответствии

15 с теорией гидрораэрыва с учетом влияния распорных герметизаторов систе-. му уравнений

35з 61 + P P ч Р», з

20 где Ь, и 6 — соответственно большая и меньшая, компоненты поля напряжений в плоскости, ортогональной продольной оси еква25 жин Ф

Р" - предел сопротивления породы гидроразрыву при отсутствии внешней нагрузки;

30 - паровое давление;

- распорное давление в герметизаторе; — коэффициент передачи распорного давления на

35 ст стенки скважины;

P - давление стабилизации.

Примем для примера, что породный массив находится в раэнокомпонентном поле сжимающих напряжений вида

Хогда сигласно (1) для трех указанных измерительных скважин можно записать следующую систему уравнений:

Р,„, - за„-б, + Р" — P. -ЧР,, P" = 36 - 6„+ P — P -Ч Р

fz) „ ч x a г .Из формул критических давлений, входящих в систему (2)-(4), видно, что правые части, содержащие разные по величине компоненты поля напряжений, включают Р, Р и Р,, числен55 ные равенства которых обеспечиваются заданным пространственным расположением нагнетательных камер, величиной распорного давления в герметиэаторах и режимом нагнетания.

3 1234

Путем вычитания иэ уравнений (2) уравнения (3) получим

КР КР () или кр кр кр

Таким образом, при разнокомпонентном поле напряжений большая компонента 6„ определяется по разности критических давлений и величине ста- 1О билиэированных давлений рабочей жидкости во взаимно ортогональных измерительных скважинах; При этом в отличие от прототипа нет необходимости в определении параметров, Р, Р и 15 внесении поправок на влияние распорного давления герметизатора.

Численные значения меньшей и промежуточной компонент напряжений оценивают по соответствующим давлениям 40 стабилизации и пространственной ориентации трещин гидроразрыва во взаимно ортогональиых измерительных скважинах.

Аналогично получают расчетную за- 25 висимость для определения большей компоненты поля напряжений при любом другом виде напряженного состояния массива горных пород.

Пример. Из горизонтальной 30 горной выработки 1 бурят взаимно ор" тогональные измерительные скважины

2-4 диаметром 46 мм и длиной по 10 м каждая, располагая.их в песчанике.

Первой бурят вертикальную скважину

2. В торцовой ее части при помощи распорного герметизатора и высоконапорного насоса HP-O, 1 герметизируют нагнетательную камеру длиной.0,2 м.

Распорное давление для обеспечения 40 надежной герметизации камеры создают равным 3 ИПа. Затем в нагнетатель" ную камеру в режиме 1 ИПа/с закачивают рабочую жидкость, фиксируя по .манометру величину критического дав- 45 ления жидкости Р((= 32 ИПа и послекр дующее стабилизированное давление

РД, = 26 ИНа.

После разгерметизации скважины в ней при помощи перископического уст624 4 ройства РВП-456 определяют пространственную ориентацию вертикальной плоскости гидрораэрыва, характеризующую направление большей горизонталь". ной компоненты поля напряжений. Азимут направления плоскости гидроразрыва составляет 30

Измерительные скважины 3-4 бурят горизонтально соответственно в направлении и ортогонально вертикальной плоскости гидроразрыва. В торцах каждой из скважин герметизируют нагнетательные камеры длиной 0,2 м, создавая при этом в герметизаторах равные распорные давления по 35 ИПа.

Циклы гидравлических разрывов в этих скважинах выполняют с обеспечением постоянного режима нагнетания 1 МПа/с.

Измеренные критические и стабилизированные давления составляют Р(„

Кр

После. разгерметизации скважин при помощи перископического устройства

РВП-456 определяют, что плоскость гидроразрыва в горизонтальной скважине, пробуренной по оси Х, ориентирована вертикально, а в ортогональной ей. скважине (по оси У) близка к горизонтали.

Сопоставляя величины стабилизиро-. ванных давлений и пространственную ориентацию плоскостей гидроразрыва в горизонтальных скважинах, определяют, что меньшей компонентой поля напряжений является б„ = P< > = 26 ИПа.

Промежуточной по величине компонентой поля напряжений является вертикальная составляющая, направленная оси : 6. Р(ч1

Большей компонентой поля напряжений является горизонтальная компонента, направленная по оси Х. Ее величину определяют по разности крити- . ческих и стабилизированному давлению рабочей жидкости в соответствии с формулой (5) кр KP сТ

Р(х1 P(2! + Р(ч 1

32 + 31 = 36 ИПа.!

234624

Составитель Г.Алексеева

Техред Л.Сердюкова

Редактор Е.Копча

Корректор С. Шекмар

Тираж 470

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4!5

Заказ 2963/41

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4