Тепломассообменная труба (ее варианты)

Иллюстрации

Показать всеРеферат

1. Тепломассообменная труба с продольно-волнистыми ребрами, образующими межреберные каналы из последовательно соединенных конфузорнодиффузорных участков, отличаюсификации процесса.тепломассообмена, ребра на начальном участке трубы выполнены радиальными, а межреберные имеют переменную максимальную относительную ширину А, увеличивающуюся у каждого тоследующего участка по сравнейию с предьщущим на величину 4 А: ДА d( -. 5)5, где d Jfh2+2dh э Trh+Trd+2h эквивалентный диаметр межреберного канала; d - наружный диаметр трубы; Н - длина трубы; п - число ребер; h - высота ребра; Р - длина участка. с (Л 00 Ф сл о со Фиг

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

NW

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1239509 А 1

< 4 F 28 F 1/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ щ а я с я тем, что, с целью интен сификации процесса, тепломассообмена, ребра на начальном участке трубы выполнены радиальными, а межреберные канары имеют переменную максимальную относительную ширину А, увеличивающуюся у каждого последующего участка по сравнейию с предыдущим на величину лА:

AA =d (- -)1 1 Р

3 5H1

Кh +2dh где d

5b+Yd+2h<

Н—

n— .- 1

P—

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ .КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3826086/24-06 (22) 10. 12. 84 ,(46) 23..06.86. Бюл. № 23 (72) А.И.Смородин, В.П.Ельчинов, А.П. Зюзин, В. С. Кортиков, В. К. Орлов и. В.А.Кирпиков

{53) 621.565.94(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 177912, кл. Г 28 F 1/14, 1961.

Авторское свидетельство СССР

¹ 328316, кл. F 28 P 7/10, 1970. (54) ТЕПЛОИАСЯООБИЕННАЯ ТРУБА (ЕЕ ВАРИАНТЫ) (57) 1. Тепломассообменная труба с продольно-волнистыми ребрами, обра-. зующими межреберные каналы из последовательно соединенных конфузорнодиффузорных участков, о т л и ч а юэквивалентный диаметр межреберного канала; наружный диаметр трубы, длина трубы; число ребер; высота ребра; длина участка.

123

2. Трубапоп. 1, отличаюf щ а я с я тем, что длина P каждого участка межреберного канала равна (1-6) d °

3. Труба поп; 1, отлича ющ а я с я тем, что межреберный канал

;выполнен с переменной относительной длиной участков, уменьшающейся у каждого последующего участка по сравнению с предыдущим на величину Д, P р-(О .1 17т5й2 ) а причем длина P начального участка равна (3-6)d

4. Тепломассообменная труба с продольно-волнистыми ребрами, образующи.ми межреберные каналы из последова9509 тельно соединенных конфуэорно-диффу. зорных участков, имеющих одинаковую максимальную ширину межреберного канала на всех участках, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью интенсификации процесса тепломассообмена, участки выполнены с различной относи. тельной длиной P, уменьшающейся у каждого последующего участка по сравнению с предыдущим на величину аР:

01 1751а р Д (А А 2-) .з d> H-3,5с1 э .при длине Р первого участка (3-6)д и максимальной ширине А канала

1 1 (- — -)d

3 5

Изобретение относится к криоген" .ной технике точнее к .испарителям криогенных атмосферных газификаторов, и может быть использованО для. увели" чения производительности газификаторов жидких продуктов разделения воздуха, природного газа.

Цель изобретения — интенсификация процесса тепломассообмена.

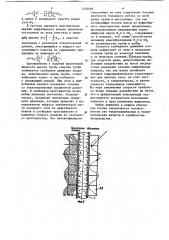

На фиг. 1 изображена тепломассообменная труба, вид сверху; на фиг.2схема свободного движения воздуха около наружной поверхности трубы; на фиг. 3 — вариант выполнения трубы с конфузорно-диффузорными участками равной длины и изменяющейся максимальной шириной межреберного канала (схема размещения ребер); на фиг.4 вариант выполнения трубы с конфузорно-диффузорными участками переменной длины с одинаковой на всех участ ° ках максимальной шириной межреберного канала (схема размещения pe6ep); на фиг. 5 — вариант выполнения трубы с конфузорно-диффуэорными участками переменной длины и переменной максимальной шириной межреберного канала.

Тепломассообменная труба 1 содержит продольно-волнистые ребра 2, образующие межреберные каналы из последовательно соединенных конфузорнодиффузорных участков 3.

В одном из вариантов выполнения ребра 2 на начальном участке 4 трубы 1 выполнены радиальными, а межреберные каналы имеют переменную макси5 мальную относительную ширину А,. уве личивающуюся у каждого последующего участка по сравнению с предыдущим на величинуь А:

1 1 P

1О

114 +2dh где Й -- — — эквивалентный диа 7Ь+М+2Ь метр межреберного канала;

d —. наружный диаметр трубы;

H — длина трубы; и -"число ребер;

h — высота ребра;

26

P — - длина участка.

При этом длина P каждого участка чежреберного канала равна (1-б)й

В другом варианте выполнения межреберные.каналы имеют также пере15 менную максимальную относительную ши,рину, увеличивающуюся на величину

1 Р

aA=d (- — -)- и с радиальными ребра3 5 Н ,ми на начальном участке.. При этом, I ! (относительная длина участков уменьшается у каждого последующего участка по сравнению с предыдущим на величину ÀP:

12395

О 1 17 5d

d Н-3,5d, а длина Р начального участка равна (3.-6),d э

В третьем варианте максимальная ширийа межреберного канала выполнена постоянной на всех участках и имею1 1 .щей ширину А=(- — -)d а участки . 3 5 выполнены с различной относительной 1О длиной, уменьшающейся у каждого последующего участка по сравнению с пре° дыдущнм на величину ьР:

01 175d y=d (л 1 э Й Н;3,5dэ 15

Одновременно с подачей криогенной

" жидкости внутрь трубы снаружи трубы начинается свободное движение возду.ха, направленное вдоль трубы, сопровождаемое тепло- и массообменом 20 с окружающей средой. При этом в межреберных каналах возникает течение со знакопеременным градиентом давления. В свободном пространстве около ребер давление постоянно. Следова- 25 тельно, возникают поперечные градиенты давления, которые приводят к попеременному выбросу значительной частй холодного газа из межреберного канала в свободное пространство и подпитке теплого воздуха из свободного .пространства. Это интенсифицирует

09 4 теплообмен за счет сохранения большей плотности теплового потока по всей длине трубы.и массообмен, так как возникающие потоки массы из межреберного пространства имеют направление, противоположное направлению термодиффуэии паров Н О и СО, содержащихся в воздухе, что также, способствует меньшему инееобраэованию Н О и СО на поверхностях трубы и ребер.

Скорость свободного движения воздуха возрастает от нуля в начальном сечении трубы до конечной величины .в ее конечном сечении.1Вначале трубы, t где скорости малы, целесообразны не.большие воздействия на поток посредством изменения сечения межреберных каналов, так как иначе возникает большое гидродинамическое сопротивление для прохода газа, за счет чего скорость, а следовательно, и интенсивность теплообмена уменьшаются.

UIo мере увеличения скорости требуются более сильные воздействия на поток, что в предлагаемой конструкции осуществляется посредством исполнения элемента в трех различных вариантах.

Выбор варианта в каждом отдельном случае определяется совокупностью его теплотехнических и технологических качеств и серийностью . производства.

«ф

«ф

7раекеорие яижеюя ааюжа

1239509

Составитель О.Акимова .Редактор Н.Тупица Техред О.Гортвай Корректор М.Самборская

Заказ 3384/39 Тираж 589 Подпис ное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1.13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4