Система автоматической оптимизации

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к области автоматического управления и может быть использовано для оптимизации параметров регулирующих и управляющих систем. Цель изобретения - повышение быстродействия системы автоматической оптимизации. Система содержит объект 1 оптимизации, состоящий из задатчика 2, блока 3 сравнения , регулятора 4, исполнительного органа 5, обьекта 6 управления, датчика 7, блока 8 расчета критерия, модели объекта оптимизации в количестве п, соответствующем количеству оптимизируемых параметров объекта (Л фие.1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ÄÄSUÄÄ 1310773 А1 (51)4 G 05 В 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4018727/24 — 24 (22) 10.02,86 (46) 15.05.87. Вюл. № 18 (71) Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И.Ленина (72) Л.П.Мьппляев, Н.А.Фомин, С.Ф.Киселев, А.С.Рыков и И.П.Строков (53) 62.50(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 451056, кл. G 05 В 13/00, 1974.

Авторское свидетельство СССР № 851237, кл. G 05 В 13/00, 1981. (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИЯЗАЦИИ (57) Изобретение относится к области автоматического управления и может быть использовано для оптимизации параметров регулирующих и управляющих систем. Цель изобретения— повышение быстродействия системы автоматической оптимизации. Система содержит объект 1 оптимизации, состоящий из задатчика 2, блока 3 сравнения, регулятора 4, исполнительного органа 5, объекта 6 управления, датчика 7, блока 8 расчета критерия, модели объекта оптимизации в количестве и соответствующем количеству оптимизируемых параметров объекта

1310773

1О

25 оптимизации, масштабирующие блоки !

7, !8 и 19, блок 20 планирования .эксперимента, блоки 21 и 23 памяти, командный блок 22, анализатор 24 выходов объекта оптимизации, блоки расчета координат отраженной вершины симплекса 25 и 26, блок 27 запоминания наилучших входов объекта оптимизации и переключающий блок 28.

Введение в систему автоматической оптимизации моделей оптимизируемого объекта, второго блока расчета координат отраженной вершины симплекса, блока запоминания наилучших входов и переключающего блока дает воэможность на каждой итерации поиска реализовать на объекте оптимизации и

его моделях воздействия, соответст1

Изобретение относится к области автоматического управления и может быть использовано для оптимизации параметров регулирующих и управляющих систем, например, в аглодоменных и сталеплавильных цехах, а также в проектно-конструкторских организаци— ях при настройке создаваемых систем управления °

Цель изобретения — повышение быстродействия системы автоматической оптимизации.

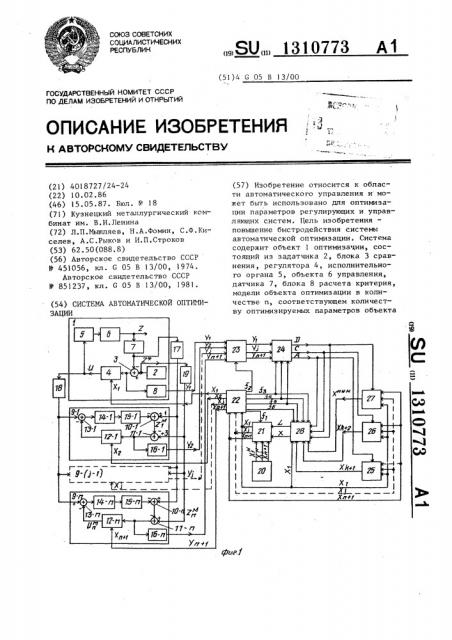

На фиг. 1 изображена блок-схема системы автоматической оптимизации; на фиг. 2 — блок-схема первого блока памяти; на фиг. 3 — блок-схема командного блока; на фиг. 4 — блок-схема анализатора выходов объекта оптимизации; на фиг. 5 — блок-схема пер— вого и второго блоков расчета координат отраженной вершины симплекса; на фиг. 6 — блок-схема блока запоминания наилучших входов объекта оптимизации; на фиг ° 7 — блок-схема переключающего блока; на фиг. 8 — траектории движения симплекса в предлагаемой системе (a) и в системе †прототипе (S); на фиг. 9 — временные диаграммы формирования управляющих сигналов командным блоком.

Система автоматической оптимизации (фиг. 1) содержит объект 1 оптимизации, включающий задатчик 2, блок вуюшие всем без исключения верипнал симплекса, обновляя тем самым информацию об откликах оптимизируемого объекта. В условиях дрейфа экстремума статических характеристик оп гимизируемого объекта, в частности системы регулирования, обусловленного изменениями свойств, это позволяет исключить ошибочные решения при выборе и отражении наихудших вершин, ускоряя отслеживание дрейфа экстремума, а на каждой итерации поиска производить отражение не одной, а двух наихудших вершин симплекса, сокращая тем самым число итераций, необходимых для определения оптимального воздействия. 9 ил., 1 з.п. ф — лы.

3 сравнения, регулятор 4, исполнительный орган 5, объект 6 управления, датчик 7 и блок 8 расчета критерия, модели 9-1,...,9-j,...,9-п объекта оптимизации в количестве п, соответствующем количеству оптимизиру— емых параметров (входных воздействий) объекта оптимизации, состоящие из блоков 10-1. ..10 вЂ,...,10-п сравнения, блоков 11 — 1,...,11-j

11-и сравнения, моделей 12-1,..., 12-j,...,!2-и регулятора, блоков

13-1,...,13-j )3-п сравнения, моделей 14-1,...,14-j 14-и исполнительного органа, моделей 15-1..

15-j,...,15-п объекта управления и блоков 16-1,...,16-j ...,lá-п расчета критерия, а также масштабирующие блоки 17 — 19, блок 20 планирования эксперимента, блок 21 памяти, командный блок 22, блок 23 памяти, анализатор 24 выходов объекта оптимизации, блоки 25 и 26 расчета координат отраженной вершины симплекса, блок 27 запоминания наилучших входов объекта оптимизации и переключающий блок 28, Первый блок 21 памяти (фиг. 2) содержит первый коммутирующий блок

29, состоящий иэ первых блоков ключей в количестве (n+1) с 29-1 по 29(и+1), второй коммутирующий блок

30, состоящий из вторых блоков ключей в количестве (и+1) с 30-1 по 301 31077

3 (n+l), первые суммирующие блоки

31-1,..., 31- j,..., 31- (n+1 ) в количестве (n+1), каждый из которых содержит первые сумматоры з количестве п с (31 1)-1 по (31-1)-и. с

5 (31-j)-l по (31-j)-n,..., с 31 — (n+

+l )-1 по 31-(n+ l)-n, первый запоминающий блок 32, состоящий из первых блоков элементов памяти в количестве (n+l ) с 32-1 по 32-(и+1), каждый из fO которых, в свою очередь, состоит из п элементов памяти.

Командный блок 22 (фиг. 3) содержит последовательно соединенные первый источник 33 постоянного сигнала !5 и пятый блок 34 сравнения, интегратор 35, первый ключ 36, последовательно соединенные мультивибратор 37, первый 38, второй 39, третий 40, четвертый 41 и пятый 42 блоки задержки, 2О .шестой блок 43 задержки, третий коммутирующий блок 44, состоящий из третьих блоков ключей в количестве (и+1) с 44-1 по 44-(и+1), второй запоминающий блок 45, состоящий из вто-25 рых блоков элементов памяти в количестве (и+1) с 45-1 по 45-(n+1).

Анализатор 24 выходов объекта оптимизации (фиг. 4) содержит первый блок 46 определения максимума, блок 3О

47 определения минимума, блок 48 шестых блоков сравнения в количестве (и+1) с 48--1 по 48-(n+I), блок 49 вторых ключей в количестве (п+1) с

49-1 по 49-(n+1), блок 50 седьмых блоков сравнения в количестве (n+1) с 50-1 по 50-(и+1), блок 51 восьмых блоков сравнения в количестве (n+1) с 51-1 по 51-(п+1), второй блок 52 определения максимума, а также чет- 4О вертый 53, пятый 54 и шестой 55 блоки ключей.

Первый 25 и второй. 26 блоки расчета координат отраженной вершины симплекса имеют одинаковую структуру (Фиг.5) и содержат седьмой ком.мутирующий блок 56, состоящий из .седьмых блоков ключей в количестве (n+1) с 56-1 по 56-(и+1), второй суммирующий блок 57, состоящий из сумматоров в количестве и с 57-1 по

57-п, четвертый блок 58 масштабирования, состоящий иэ масштабирующих блоков в количестве и с 58-1 по 58-п, блок 59 девятых блоков сравнения, состоящий иэ блоков сравнения .в коФ личестве п с 59-1 по 59-п, пятый блок 60 масштабирования, состоящий из масштабирующих блоков в количест3 4 ве и с 60-1 по 60-п, и третий суммирующий блок 61, состоящий из сумматоров в количестве и с 61-1 по бl-п.

Блок 27 з апоминания наилучших, входов объекта оптимизации (фиг.6) содержит восьмой коммутирующий блок

62, состоящий из восьмых блоков ключей в количестве (n+1) с 62-1 по

62-(и+1), четвертый суммирующий блок.

63, состоящий из четвертых сумматоров в количестве п с 63-1 по 63-п, и третий блок 64 элементов памяти.

Переключающий блок 28 (Фиг. 7) содержит девятый 65, десятый 66, одиннадцатый 67 и двенадцатый 68 блоки ключей, пятый суммирующий блок

69, состоящий из пятых сумматоров в количестве и с 69-1 по 69-п, последовательно соединенные второй источник 70 постоянного сигнала и третий ключ 71, а такжешестой суммирующий блок

72, состоящий из шестых сумматоров в количестве .(n+1) с 72-1 по 72-(и+1).

Объект 1 оптимизации содержит систему регулирования, например дозатор сыпучего материала типа С-864, состоящий из регулятора 4, представляющего собой, например, регулирующий блок с аналоговой автоподстройкой, реализующего ПИ-закон регулирования, исполнительного органа 5 в виде электропривода, объекта 6 управления, например ленточного питателя, и датчика 7, например маятникового массоизмерителя. Первый блок

8 и вторые блоки 16-1,...,16-п расчета критерия выполнены каждый в виде последовательно соединенных квадратора, представляющего собой блок умножения, первый и второй входы которого соединены между собой, и апериодического звена. На выходе регулятора формируется сигнал управления скоростью движения электропривода 5. Выходом Z объекта 6 управления является расход дозируемого материала. Вектор Х оптимизируемых входных воздействий объекта 1 оптимизации включает в себя настроечные коэффициенты регулятора, в частности коэффициент усиления К> и время изодрома Т„. выход У„ объекта оптимизации характеризует достигаемую точность дозирования и представляет собой, в частности, средний квадрат ошибки дозирования.

Используемые в моделях 9-1,..., 9-п модели 12-1,...,12-п регулятора выполнены каждая в виде последова) 3107

5 тельно соединенных блока деления, интегратора и сумматора, последовательно соединенных блока умножения и масштабирующего блока, причем пер- вые входы блока деления и блока ум5 ножения соединены между собой и являются входом модели регулятора, выход масштабирующего .блока соединен с вторым входом сумматора, выход которого является выходом модели регулятора, вторые входы блока деления и блока умножения являются управляющим входом модели регулятора, причем на второй вход блока деления поступает сигнал о величине времени иэодрома Т, а на второй вход блока умножения подается сигнал о величине коэффициента усиления К . МоУ дели 14-1,...,14-п выполнены, например, в виде интегрирующих звеньев, а модели 15-1,...,15-п объекта управления — например, в виде последовательно соединенных блока задержки и апериодического звена.

Блок 20 планирования эксперимента содержит задатчики в количестве и (и+1), объединенные в группы по и задатчиков в каждой группе. Сигналы на выходах задатчиков каждой j-й группы (j=1, (и+1 )) определяют значения

«1 Й входных воздействий Х 1. = (Х „ 11« « Х,...,Х„), соответствующих мат « И1> ° « рице симплекс-плана, реализуемого на начальном этапе поиска. Выходы каждой группы задатчиков соединены с соответствующими выходами блока планирования эксперимента.

Второй блок 23 памяти содержит блок элементов памяти, состоящий из элементов памяти в количестве (и+1), 40 и блок ключей, состоящий из кличей в количестве (и+1). Управляющие входы ключей соединены между собой и подключены к управляющему входу второго блока памяти. Информационные входы ключей подключены к соответствующим информационным входам второго блока памяти, а их выходы соединены с входами соответствующих элементов памяти, выходы которых, в свою очередь« являются информационными выходами второго блока памяти.

На чертежах обозначено:

Х1=(х1 1««х; 1,... «х„„) — ВекI

11

I тор входов объекта оптимизации;

Хд (Х1 g « ° ° ° «Х1 д9 ° ° а «Хд n) 9 ° ° а 9 )

\ 1.Р !а (1 а« ° а ° 91 ° « ° ° ° «Х11 )9 а а«Х11«1— (Х1 9 ° 9 Х,19, «Х11 11«1) ВЕКТОРЫ

I I t входов соответствующих моделей объекта оптимизации;

У„ — выход объекта оптимизации; у у а 1+ ВЫХОДЫ СООТ ветствующих моделей объекта Оптимизации;

«1 И N М (Х11« ° ° ° «Х;1« «Х«1

i

111 11, «1 В

=:(х„„ч,...,х, „„, .. iõ„„и) — векторы

1 начальных входных воздействий, соответствующих матрице насыщенного плана эксперимента (симплекс-плана), реализуемого на начальном этапе поиска; вектор входов объекта оптимизации, которому соответствует наилучшее значение отклика (в данном случае минимальное У,„„ значение выхода Объекта оптимизации ) после k-й итерации поиска;

1« «1аа119 9 ) тор координат первой отраженной вершины симплекса, подлежащ1ий реализа— ции на (1..+1)-й итерапии поиска;

k+ 1>+2« 11 2 ш1с12 вектор координат второй отраженной вершины симплекса (с учетом вершины с координатами Х,1) представляющий собой второй вектор входных воздействий, подлежащий реализации на (k+1)-й итерации поиска;

Х =(х„,„ «х„,«...«х„ ) — вектор координат первой наихудшей вершины симплекса, соответствующей минимальному значению отклика У" (первого

1а наихудшего отклика) íà k-й итерации;

М+1 " 1 g+1« а.«Х1,1.1.1« « "Л ф«1) прогнозируемый на момент (k+1) вектор коордийат второй наихудшей вершины симплекса, соответствующий второму наихудшему значению отклика

М19 <С

У1„1, который имеет место после реализации вектора входов Х«,„, А=(а„,...,а;, а„,„), С=(с„,...,с;,.;,c„„) и D=

И1 9 ° ° ° 9

9 11+ ления, определяюшие координаты блоков элементов памяти первого блока памяти, в которых записаны соответ— ственно векторы Х>, Х +1, и Х ; Х=

=(х„,...,х„,...,х„) — вектор входных воздействий, поступающих на запись в первый блок памяти; L=(1„9

1 . .91д) — вектор управления, Определяющий координаты блока элементов памяти в первом блоке памяти, в который должен быть записан вектор Х;

7 3107

f, -f. — сигналы управления, формируемые командным блоком и определяющие последовательность выполнения операций в системе автоматической оптимизации; U — управляющие воздействия, формируемые регулятором оптимизируемой системы регулирования; Z — выход оптимизируемой системы регулирования; U ..U „ — модельные значения управляющих воздействий, форми- lp руемые моделями регулятора; Е"„,..., Z — модельный выход оптимизируемой и

+ системы регулирования; Z — задан— ное значение выхода системы регулирования; ӄ— выход объекта оптимизации, представляющий собой оценку критерия качества функционирования оптимизируемой системы регупирования, в частности Оценку величины среднего квадрата ошибки регулиро2 Y, *Y — и д соответствующих моделей объекта оптимизации.

Система автоматической оптимизации работает следующим образом. 25

Объект оптимизации представляет собой систему автоматического регулирования (САР), состоящую из задатчика 2, первого блока 3 сравнения, регулятора 4, исполнительного органа

5, объекта 6 управления и датчика 7, качество функционирования которой оценивается-в первом блоке 8 расчета критерия, на вход которого подается сигнал о текущих значениях ошибки регулирования Я с выхода первого блока 3 сравнения. На выходе блока 8 формируется сигнал У„ (й) о текущем значении критерия качества функционирования системы, в частности сред- него квадрата ошибки регулирования:

)=4- 5 "(-- » "

СР т,р гце Т вЂ” величина интервалов усредне- 45 ния, зависящая от величины постоянной времени инерции

Т апериодического звена, входящего в состав блока 8.

73 8

Параллельно с объектом оптимизации в том же масштабе времени функционируют его модели 9-1,...,9-j ..., 9-п в количестве п, соответствующем числу п оптимизируемых параметров регулятора.

Масштабирующие блоки 17-19 используются для согласования выходов объекта 1 оптимизации с входами его моделей. Моделирование оптимизируемой

CAP в моделях 9-1,...,9-п осуществля 3 ется в приращениях к реализуемым в этой САР режимам регулирования, т.е. значения выхода Е моделируемой CAP рассчитываются в результате корректировки значений выхода Z оптимизируемой CAP по разнице управляющих воздействий, формируемых регулятором

U и его моделью U .с учетом дина1 мики преобразования изменений U в изменении Z. С этой целью в блоке

13-j сравнения из сигнала U(t) вьтчитается сигнал V (t) с выхода модем

9 ли регулятора. Полученный сигнал разм ности д Б (t ), проходя через последовательно соединенные модели 14-j исполнительного органа, реализующую оператор ф,(р), и модель 15-j объекта управления, реализукицую оператор ф (р), преобразуется в сигнал корректировки л Е+(t) выхода, который вычитается в блоке 10-j сравнения из сигнала Z(t)). В результате на выходе блока 10- j сравнения формируется сигнал Е"(t), соответствующий величине текущего значения выхода моделируемой системы, который в блоке ll j сравнения вычитается из сигнала Е (t). Полученный сигнал мо* дельной ошибки E системы регулиром вания поступает с выхода блока 11-j сравнения на вход модели 12-j регулятора и на вход блока 16-j расчета критерия, выполняющего те же функции, что и блок 8 расчета критерия.

Таким образом, процесс моделирования CAP в 3-й модели объекта оптимизации может быть описан в операторной форме виражением

Задача оптимизации объекта заключается в определении и реализации таких значений его входов, представляющих собой настроечные параметры регулятора, при которых минимизируется величина У, . Сигналы Х,=(х,„, х„„,...,х„„) о текущих значениях ! 1 настроечных параметров регулятора 4 поступают на его управляющий вход.

z",. (Р)=г(р)- y,(ð) ф,(р) jv(p) (Р)3П1 (Р) — РР(Р) fz (Р)-Е. (Р)), где ф (р) — оператор модели регулятора.

Это выражение справедливо только для временных интервалов, когда переходные процессы, обусловленные

9 1 изменениями параметров регулятора, завершены. На выходе блока 16-j формируется сигнал о текущем значении критерия качества функционирования моделируемой CAP

t Z+(e) Zм(e)j Я 1д -т,р являющийся выходом модели 9-j оптимизируемого объекта.

Сигналы Х.=(х„,...,х,...,х ) о текущих значениях настроечных пара метров модели 12-j регулятора поступают на ее управляющий вход.

Благодаря использованию сигналов

Е и Е оптимизируемой CAP в моделях оптимизируемой системы полностью воспроизводятся условия работы оптимизируемой САР, т.е. в моделируемых системах воспроизводятся те же неконтролируемые возмущающие воздействия и воздействия по задающему входу, влиянию которых подвержена оптимизируемая CAP. Так как моделирование в моделях 9-1. ..,9-и осуществляется в приращениях к реализуемым в оптимизируемой CAP режимам и диапазон измепений д11 сравнительно

J невелик, то динамика преобразований

М . М

611 -«. Ь7, . весьма точно описывается

4 простыми линейными операторами, реализуемыми в модели 14-j исполнительного органа и модели 15-j объекта управления. Таким образом, если параметры объекта 6 управления меняются очень медленно (что в реальных системах регулирования технологических процессов, например, в металлургии не является редкостью),модели

14-1 и 15-1 в период оптимизации сохраняют свою адекватность,а дрейф экстремума характеристик оптимизируемой САР обусловлен изменениями свойств действующих на нее возмущений, то модели 9-1,...,9-п обеспечивают адекватное воспроизведение режимов реально функционирующего оптимизируемого объекта, Это значит, что любому из воздействий Х реалиj зованному в модели объекта оптимизации, соответствует отклик У такой

1 же, какои был бы получен в реальном объекте оптимизации при реализации в нем этого воздействия.

При наличии дрейфа экстремума характеристик объекта оптимизации характер откликов У на воздействия

Х, j=l, (n+1),соответствующие вер, шйнам симплекса, может существенно

З1ОПЗ 1О меняться. Этот факт в обычной процедуре симплекс-метода поиска экстремума не учитывается, и выбор наихудшей (отражаемой) вершины производится в предположении, что значения откликов на реализованные ранее воздействия сохранились на прежних уровнях. В результате — не соответствующие действительности решения по определению наихудшей вершины симплекса, выбор неверного направления движения симплекса и замедление всей процедуры оптимизации. Для устранения этого недостатка необходимо на кахдой операции поиска уточнять информацию об откликах У на воздей) ствия Х по всем вершинам симплекса.

Выполнить это условие при реализации воздействий только на объекте оптимизации невозможно. Однако, благодаря введению в систему автоматической оптимизации моделей 9-1,...,9-п объекта 1 оптимизации в количестве и эта проблема решается, так как на каждой итерации поиска реализуются воздействия, соответствующие всем (и+1) вершинам симплекса: из командного блока 22 Х„ поступает на вход объекта оптимизации, а Х, ° ..,Х

Хд,„ X „ поступают на входы соответствующих моделей. 9-1, 9-(j-1),.. °,9-и. Получаемые на объ-. екте оптимизации и на его моделях отклики У1,...,У,. ° . У одновреи+ менно фиксируются во втором блоке 23 памяти.

При реализации воздействий, соответствующих координатам отраженной вершины симплекса, на объекте опти40 мизации могут возникнуть серьезные нарушения в функционировании объекта оптимизации. Во избежание этого в предлагаемой системе предусматривается реализация воздействий, соответ45 ствующих координатам отражаемой вершины, только на моделях объекта оптимизации. На объекте оптимизации на каждой последующей итерации поиска реализуются воздействия X соответствующие координатам Х„ наилучшей вершины симплекса (т.е, той, которой соответствует наилучший отмин, клик, в частности, у ), определенной по результатам предшествующей итерации поиска.

В рассматриваемой системе автоматической оптимизации на каждой последующей итерации поиска реализуется не только воздействие Х опреде1 .1 «

131077

25 ляемое в процессе отражения первой наихудшей вершины Х, найденной по результатам предшествующей итерации, но прогнозируется и отражается наихудшая из о вершин У „„симплекса (вторая наихудшая вершина), которой соответствует

Мо1кс наихудшее значение отклика У +, после реализации воздействия Х „. Сущность такого прогнозирования заклю-. 0 чается в предположении, что отклик, соответствующий Х1,„, полученный после его реализации, окажется не самым худшим из множества откликов, соответствующих вершинам симплекса. 15

Таким образом, в качестве наихудо шей вершины X>,„принимается вершина, которой соответствует наихудший мФкС

У1,„ из множества откликов У„,..., У У" полученного после ис ю- 20

1 э ° ° ° э пэ чения из множества У„,...,У;,...,У„,„ макс отклика У 1., Координаты второй отраженной вершины X1,+ определяются по формуле о 2

Х i,r Xk+ 1+ 4- Xq j и 1 %+1 где Х< „ „=(х„,„,...,х, >,...,х„о ), О=1, n — множество вершин симплекса после отражения вершины

Х, за исключением прогнозируемой наихудшей вершины

V Ъи

Оба воздействия -X1„„ H У1., одновременно реализуются в моделях объекта оптимизации на последующей итерации поиска. Таким образом, на каждой итерации поиска осуществляется отражение не одной, а двух вершин симплекса, что приводит к существенному ускорению процедуры поиска.

Сущность описанной процедуры отражения вершин симплекса и реализации воздействий, соответствующих этим вершинам, может быть наглядно пояснена для случая оптимизации системы с ПИ-регулятором, Множество оптимизируемых входов системы включает в себя два настроечных параметра регулятора, а именно коэффициент усиления К> и .время изодрома Т„, т.е. .50 п=2, Х=(х„,хг), х„=К, хг=Та Пример графика движения симплекса для этого случая изображен на фиг. 8а (дрейф экстремума характеристик объекта оптимизации отсутствует)..

После реализации исходного симплекс-плана, соответствующего вершинам ао, bo» со (причем воздействия, з 12 соответствующие вершинам а и Ь реализованы на моделях объекта оптимизации, а воздействия, соответствующие вершине с, реализованы на объекте оптимизации) получены отклики у(а ), у(Ь„) и y(co ) характеризующие ошибку регулирования, причем у(Ъо) у(со) 7 у(а„) °

На первой итерации поиска отражаются вершина Ър- Ь„ симплекса а, Ь с„и вершина с - с„симплекса яо, со, Ъ„. Настроечные параметры х„ и хг, соответствующие вершинам Ь„ и с„ вновь сформированного симплекса ао, Ъ„, с„ реализуются в моделях оптимизируемой системы, а параметры, соответствующие вершине ао, — в регуляторе оптимизируемой системы, так как в симплексе а„, Ь„, с вершине "o соответствует наилучший отклик. Пунктирными стрелками на фиг. 8а отмечена последовательность изменения параметров настройки регулятора оптимизируемой системы, Цифры возле этих стрелок указывают номер ит рации поиска, после которой осуществляется изменение настроек регулятора оптимизируемой системы. После реализации симплекса ао, Ь „, с„получены отклики у(а ) > у(с„) ъ у(Ь,) ..

На второй итерации поиска отражаются ВеРшина ao aг симплекса ао Ьg, c„ и вершина с,- с симплекса b с,, аг. Параметры, соответствующие вершйнам аг и сг вновь сформированного симплекса b„, аг, сг, реализуются на моделях оптимизйруемой системы, в регуляторе оптимизируемой систеж реализуются параметры, соответствующие вершине b . После реализации симплекса h„ аг с> пОлУчены Отклики y(b )

)у(сг» у(аг) °

На третьей итерации поиска отражаются вершина Ъ„Ь симплекса Ь„, аг, сг и Вершина с г с> симплекса а г с г

Ъ . Параметры, соответствующие вершинам Ь и с> вновь сформированного симплекса аг, Ък, с>, реализуются в моделях системы, а параметры, соответствующие вершине а — в регуляторе

2 оптимизируемой системы. После реализации симплекса аг, b> c> получены отклики g (а g) 7 g (сз ) у (Ьз ) °

На четвертой итерации поиска отражаются вершина а - а+ симплекса аг ° Ь3 с> и вершина сз c+ симплек

ca h>, c» а4. Параметры, соответствующие вершине b> вновь сформированного симплекса h, а, с+, реалиэуТаким образом, на пятой итерации 20 поиска в данном примере происходит зацикливание симплекса относительно вершины Ь, параметры которой являются оптимальными и реализуются в регуляторе оптимизируемой системы на- 25 чиная с четвертой итерации поиска.

Для сравнения на фиг. 8 6 изображена траектория движения симплекса и соответствующих изменений параметров регулятора оптимизируемой системы ре- 30 гулирования при использовании обычной процедуры симплекс-метода поиска, реализуемой, в частности, в системе-прототипе в тех же условиях.

Как видно из фиг. 86, зацикливание симплекса относительно вершины с оптимальными параметрами (в данном случае вершина Ъс) происходит только на девятой итерации поиска, т.е. только на восьмой итерации поиска 40 могут быть определены и реализованы в регуляторе оптимизируемой системы оптимальные параметры, в то время как в предлагаемой системе оптимальные параметры реализуются в регуля- торе начиная с четвертой итерации поиска.

В системе оптимизации процедуры отражения вершин симплекса формирование воздействий Х,. ..X> ° ° X„„, 50 поступающих на входы объекта оптимизации и его моделей, осуществляется следующим образом.

На управляющих выходах командного блока 22 формируются сигналы

f.„ -Х, определяющие последовательность всех операций в системе автоматической оптимизации, связанных с формированием воздействий Х„...,Х

13 13107 ются в регуляторе оптимизируемой системы, а параметры, соответствующие вершинам а и с+, — в моделях системы. После реализации симплекса

b3 у аф с пОлучены отклики у (а, ) ) у(са) у (bз)

На пятой итерации поиска отражаются вершина а а симплекса Ь, а+, с и вершина с - с симплекса Ь, с а . Входные воздействия регулятора 1р оптимизируемой системы не меняются.

Его параметры по-прежнему соответствуют вершине b> . Параметры, соответствующие остальным вершинам симплекса b>, а, с, реализуются в моделях оптимизируемой системы, После реализации симплекса Ьз, а, сс получены

OTKJIHKH У (B ) ) У (C ы) ) У (Ьз ) °

73 14

Х„,„. На фиг. 9 изображены диаграммы, отражающие динамику этих сигналов.

Сигнал Г, формируется однократно только в момент t запуска системы автоматической оптимизации. По этому сигналу в первом блоке 21 памяти производится запись в блоки элементов памяти сигналов о начальных входных воздействиях Х, Õ . ..,Õ к и и поступающих на его вход с выхода блока 20 планирования эксперимента и соответствующих матрице насыщенного плана эксперимента (симплекс †плана) ° Эти сигналы с выхода первого блока 21 памяти поступают на вход командного блока, где в момент Со +Т по сигналу f, записываются в соответствующие блоки элементов памяти и поступают с информационных выходов командного блока в виде сигналов

Х„,...,Х,...,Х„,„ на вход объекта оптимизации (сигнал Х, ) и на входы соответствующих моделей 9-1,...,9-п объекта оптимизации (сигналы Х,..., X,...,X„, I. Таким образом, на объП+1 акте оптимизации в его моделях одновременно реализуются все воздействия, соответствующие координатам вершин симплекса.

По истечении временч Т, складывающегося из времени Т„, необходимого для завершения переходного процесса в объекте оптимизации и его моделях, обусловленного изменением входных воздействий, и из времени

Т, усреднения при оценке показателей качества У„,...,У,...,У„„функционирования оптимизируемого объекта и

его моделей, в момент t „на выходе блока 22 формируется сигнал f., Этот сигнал поступает на управляющий вход второго блока 23 памяти, где в этот момент производится запись откликов

У„,...,У„, объекта оптимизации и его моделей на реализованные входные воздействия.

Сигналы об откликах У„,...,У, с

) ° ° ° информационных выходов блока 23 памяти поступают на входы анализатора

24 выходов. В этом блоке Определяются координаты j =.I,n+1 первого У и второго У "„ наихудших откликов мс к с

Ф1 мии и наилучшего Отклика y1,и

В момент t g сигнал f.g снимается, а с выхода командного блока 22 на первый управляющий вход анализатора

24 выходов поступает сигнал f Одновременно этот сигнал поступает на седьмой управляющий вход переключаю15 13 щего блока 28. Г1о сигналу f> на первом выходе анализатора 23 выходов формируется сигнал А о координате макс первого наихудшего отклика У поступающий на управляющий вход первого блока 25 расчета координат отраженной вершины симплекса, на информационные входы которого с выхода первого блока 21 памяти поступают сигналы X„,...,Õ„,„ п координатах реализованных воздействий. В блоке

25 по сигналу А определяются координаты первой наихудшей вершины симо плекса Х1,, которой соответствует пермакс вый наихудш и отклик УФ ° и рассчитываются координаты Х1,+„соответствующей отраженной вершины. Расчет выполняется в соответствии с формулой.. С выхода блока 25 сигнал

Х„„ поступает на третий информационный вход переключающего блока 28, на первый управляющий вход которого поступает сигнал А о координате j первого наихудшего отклика. Переключающим блоком 28 сигнал Хк+, передается на вход первого блока 21 памяти в виде сигнала Х. Одновременно на второй управляющий вход блока 21 с управляющего выхода блока 28 поступает сигнал L, определяющий координаты блока элементов памяти, в котором вместо координат Х, отражаемой вершины записываются координаты Х,+, отраженной вершины.

В момент t сигналы f, А, Х,„, Х и L на входах и выходах соответствующих блоков снимаются, а на четвертом управляющем выходе командного блока 22 формируетея сигнал f4, поступающий на второй управляющий вход анализатора 24 выходов и на четвертый управляющий вход переключающего блока 28. По этому сигналу на втором выходе блока 24 формируется сигнал

С о координате 1. второго наихудшего макс отклика У1,+<, поступающий на второй управляющий вход переключающего блока 28 и на управляющий вход второго блока 26 расчета координат отраженной вершины симплекса.На информационный вход блока 26 поступают сигналы Х1,...,Х„,„ с выхода первого блока

21 памяти о координатах вершин симплекса после отражения первой наихудшей вершины. В блоке 26 по сигналу С определяются координаты Х 4,+, о второй наихудшей вершины симплекса, которой соответствует второй наихудмакс ший отклик У1„„, и рассчитываются

10773 16 координаты второй отраженной вершины Х, . Сигнал с выхода блока 26 поступает на второй информационный вход переключающего блока 28, с выхода которого сигнал Х у,> поступает о на вход первого блока 21 памяти в виде сигнала Х, Одновременно на второй управляющий вход блока 21 с управляющего выхода блока 28 плступа10 ет сигнал L, определяющий координаты блока элементов памяти, в котором о вместо координат Х +1 второй отражаемой вершины записываются координаты второй отраженной вершины.

15 B момент t4 сигналы f4,С, Х1..., Х, L на выходах и входах соответствующих блоков снимаются, а на пятом управляющем выходе командного блока

22 формируется сигнал f, поступа29 ющий на третий управляюший вход анализатора 24 выходов и на пятый управляющий вход переключающего блока 28. По сигналу f на третьем выходе анализатора 24 выходов формиру25 ется сигнал Р о координате j наилучшего отклика ум"" ",поступающий на третий управляющий вход переключающего блока 28 и на управляющий вход блока 27 запоминания наилучших вхо30 дов объекта оптимизации, на информационные входы которого поступают сигналы Х,...,Х„+,с выходов первого блока 21 памяти о координатах вершин симплекса после отражения второй наихудшей вершины. В блоке 27., определяются по сигналу С и запоминаютммн ся координаты Х вершины, которой

3 соответствует отклик у""". Одновременно с переключающего блока 28, 4О на четвертый информационный вход которого поступает сигнал Х1 о воздействиях, подаваемых на выход оптимизируемой системы, осуществляется передача сигнала Х, на информационный

45 вход первого блока 21 памяти в виде сигнала Х. При этом с управляющего выхода блока 28 на второй управляю° щий вход блока 21 поступает сигнал определяющий координаты блока элемен то в памяти, в котором вместо мин координаты Х записываются координаты Х1 В момент tg сигналы, f

Х, L на выходах и входах соответствукщих блоков снимаются, а на шестом управляющем выходе командного блока

22 формируется сигнал f< поступающий на шестой управляющий вход переключающего блока 28, на первый информационный вход которого постч17 13107 пает сигнал У""" с выхода блока 27.

По сигналу f переключающим блоком èÍ еигнал X передается в виде сигнала Х на информационный вход первого блока 21 памяти. На второй управляющий вход блока 21 с управляющего выхода блока 28 поступает сигнал L, в соответствии с которым в соответствующем блоке элементов памяти вместо координат Х„ записываются координаты Х""". Таким образом, осуществляются отбор и запись для реализации на последующей итерации поиска в оптимизируемом объекте наилучшего из решений Х, полученных на предшествующей итерации.

В момент t< сигналы.f<, Х на входах и выходах соответствующих блоков снимаются, а в командном блоке

22 формируется сигнал У, по которому сигналы Х,,...,X . ..Х„+„ о координатах вершин вновь сАормированно го симплекса записываются в соответ,ствующие блоки элементов памяти командного блока, откуда эти сигналы поступают на входы объекта оптимизации и его моделей.

Далее описанный цикл работы системы автоматической оптимизации повторяется.

Первый блок 21 памяти, командный блок 22, анализатор 24 выходов, первый 25 и второй 26 блоки расчета координат отраженной вершины симплекса, блок 27 запоминания наилуч- 35 ших входов и командный блок 28 в процессе функционирования системы автоматической оптимизации работают следующим образом.

В первом блоке 21 памяти (Аиг. 2) в первых суммирующих блоках 31-1, и

31-(n+1) суммируются сигналы Х„,..., Х„+„, поступающие на первые входы н соответствующих сумматоров через пер- у5 вые блоки 29-1,...,29-(n+I) ключей с первого информационного входа блока.

21, с сигналами Х, поступающими на вторые входы соответствующих сумматоров через вторые блоки 30-1,...,30(n+1) ключей с информационного входа блока 21. Ключи всех первых блоков

29-1,...,29-(n+1) замыкаются одновременно при поступлении на их управляющие входы сигнала f „ что имеет место только в момент запуска системы. Ключи вторых блоков 30-.1,..., 30-(и+1) замыкаются лишь при наличии на их управляющих входах соответст73 18 вующих сигналов управления 1„, .,1

Э 3 11

1„+„вектора управляющих сигналов, определяющих номер j го из блоков

32-1,..., 32-j,..., 32- (и+! ) элементов памяти, в которые должен быть записан вектор сигналов Х. Управляющий сигнал поступает только по одной из шин 3,,1,...,1„,„, замыкая ключи соответствующего второго блока ключей. При этом вектор сигналов Х поступает на вторые входы соответствующих первых сумматоров. Сигналы с выходов первых сумматоров поступают на входы соответствующих первых блоков 32-1,...,32-(и+1) элементов памяти, где запоминаются. Таким образом, в первом блоке 21 памяти осуществляются запоминание начальных воздействий Х,...,Х „,„ и запись новых значений воздействий Х в соответствующий — и блок элементов памяти.

В командном блоке 22 (Аиг. 3) мультивибратором 37 формируются командные импульсы f (фиг. 9) с интеро валом времени, величина которого определяется величиной времени Tpt необходимого для принятия решений о воздействиях на предстоящей итерации поиска, и времени Т, необходимого для завершения переходных процессов в объекте оптимизации, обусловленных изменениями их входных воздействий и оценки качества функционирования объекта оптимизации и его мо