Устройство для формирования функций

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в управлении технологическими процессами, в частности в мартеновском производстве стали. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет оперативного изменения параметров воспроизводимой функции. В устройство , генерирующее функцию управления технологическим процессом, введены реле времени 8, запоминающий блок 9, вычитающий блок 2 и два сумматора 5 и 6, что позволило обеспечить управление процессом, состоящим из двух фаз, отличающихся своими параметрами, и максимально приблизить траекторию процесса к оптимальной. I ип. с «е (Л оо СП Ю сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

2511 А1 (!9) (11) (59 4 G 06 С 7/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3900925/24-24 (22) 23.05.85 (46) 15.11.87. Вюл. 9 42 (71) Сибирский металлургический институт им. Серг Орджоникидзе (72) А.Ф. Сакун и А. Г. Падалко (53) 681. 3 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1005091, кл. G 06 G 7/26, 1981.

Металлургия стали /Под ред.

В.И. Явойского и Г.Н. Ойкса — M. Металлургия, 1977, с. 277-278, 282.

Авторское свидетельство СССР, Р 1092527, кл. G 06 G 7/26, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в управлении технологическими процессами, в частности в мартеновском производстве стали.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет оперативного изменения параметров воспроизводимой функции. В устройство, генерирующее функцию управления технологическим процессом, введены реле времени 8, запоминающий блок 9, вычитающий блок 2 и два сумматора 5 и 6, что позволило обеспечить управление процессом. состоящим из двух фаз, отличающихся своими параметрами, с

<0 и максимально приблизить траекторию процесса к оптимальной. 1 ил.

1 13525

Изобретение относится к автомати— ке и вычислительной. технике и может быть использовано в управлении технологическими процессами, в частности в мартеновском производстве стали.

Цель изобретения — расширение функциональных воэможностей за счет оперативного изменения параметров воспроизводимой функции.

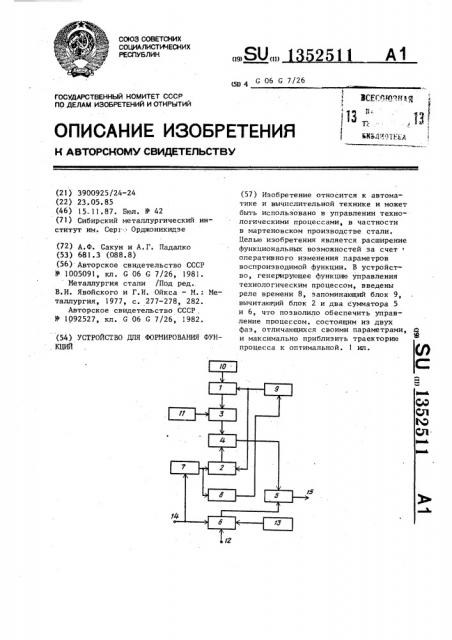

На чертеже изображена функциональ- 1О ная схема устройства для формирования функций.

Устройство содержит два вычитающих блока 1 и 2, блок 3 деления, блок 4 умножения, два сумматора 5 и 6, функ- 15 циональный преобразователь 7, реле 8 времени, запоминающий блок 9, четыре блока 10-13 задания граничных параметров функции, информационный вход 14 устройства.и выход 15 устройства.

Устройство работает следующим образом.

Функциональная зависимость величины у на выходе устройства связана с сигналом х на информационном входе устройства следующей функциональной зависимостью: г П< у=х+П +П +(f (х)-f (x)g ° — — - — -- (1) -э П -f (х)

30 где П,,П,П,П вЂ” значения граничных параметров воспроизводимой функции на выходах блоков

10-13 соответствен- 35 но,которые задают граничные значения функции у;

f(x) — функция, реализуемая функциональным преобразователем 7;

f,(х) — функция на выходе запоминающего блока для интервала времени о; 45

О а т<, С< — величина временной задержки реле времени 8 (исполнительный контакт реле 8 времени замкнут), сигнал f< (x) повторяет выходной сигнал функционального преобразователя:

f<(x) = f (х) для О о Г<, (2) 11 2

Для интервала времени <.< исполнительный контакт реле времени 8 разомкнут и f (х) = f (x ) для

c», . (4) На этом интервале формула (1) принимает вид

II< у=х+П +П +(2(х)-f (x )I --------. (5)

4 1 П -f (х- )

z «

Проанализируем работу устройства применительно к мартеновскому способу плавки стали.

Переменная х на входе 14 устройства и содержание углерода С в металле связаны между собой линейной зависимостью (6) х = kC.

Функция у на выходе устройства есть температура металла в мартеновской печи (7) у см к = 1530 — 80 С (9)

Температура металла с учетом (9) и (8) во время рудно го кипения должна поддерживаться в соответствии с соотношением

Выражение (1) с учетом (6) и (7) приобретает вид д< kc+I! +П4+ 1 ц(c) q,(c)J и

П<

П -q (С) (8) где су (С) = f (— -), ср, (С) = V, (— -).

Доводка мартеновской плавки состоит из двух фаз. Первая фаза. — фаза рудного кипения. Длительность первой фазы известна (задержка реле 8 времени задается равной < ). Эта фаза на всем протяжении требует поддержания постоянного по величине перегрева металла д С, над линией ликвидуса (температура плавления металла t< ).

Величина gt + 1 в течение рудного кипения постоянна, а при переходе от плавки к плавке может задаваться разной. Учитывания, что температура плавления t связана с содержанием углерода соотношением

С учетом (2) формула (1) для интервала времени О < с< принимает вид у =х+ П + П+ для 0< <4 (3) так как сомножитель, заключенный в квадратные скобки, равен нулю.t +at, = 153О-8О C+<<,t,. (10) Выражение (10) совпадает с выражением (3), если принять значения параметров П< = 1530, П = <,, 1;, =. -80, а также принять во внимание (6) и (7) .

Формула изобретения

Составитель Н. Фирсов

Редактор М. Андрушенко Техред Л.Олийнык Корректор Г.Решетник

Заказ 5568/50 Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

13

Выражение (10) является функцией задания по температуре, реализуемой устройством на фазе рудного кипения.

Вторая фаза мартеновской плавки— чистое кипение. Ее главное назначение — нагрев металла перед раскислением, что достигается дополнительным перегревом металла к концу этой фазы на величину gt

Формирование задания на второй фазе доводки плавки протекает следующим образом.

В момент о, исполнительный контакт-реле времени размыкается и запоминающий блок начинает выдавать на своем выходе значение ср,(С), равное температуре металла в начале второй фазы, устройство начинает работать в соответствии с уравнением (8).

Параметр П, задается равным t „ (температуре металла в конце периода фазы доводки, взятой иэ базового графика плавки).

Параметр П задается равным дс величине перегрева металла в конце фазы.

С учетом сказанного (8) принимает вид

t = t »nt +(f(C) -t ) — - — —. (11) д 2 м гн t гн

Необходимый перегрев ht металла будет достигнут при f(C) Устройство для формирования функций, содержащее блоки задания граничных параметров функции, функциональ52511

4 ный преобразователь, блок деления, блок умножения и первый вычитающий блок, вход уменьшаемого которого под5 ключен к выходу блока задания первого граничного параметра функции, а выход соединен с первым входом блока деления, второй вход которого подключен к выходу блока задания второго граничного параметра функции, а выход блока деления соединен с первым входом блока умножения, о т л и ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за

j5 счет оперативного изменения параметров воспроизводимой функции, в него введены второй вычитающий блок, первый и второй сумматоры, реле времени и запоминающий блок, выход функцио20 нального преобразователя соединен с входом реле времени и с входом уменьшаемого второго вычитающего блока, выход которого соединен с вторым входом блока умножения, выход которого

2б соединен с первым входом первого сумматора, вход функционального .преобразователя соединен с информационным входом устройства и с первым входом второго сумматора, второй и треЗ0 тий входы которого подключены к выходам блоков задания третьего и четвертого граничных параметров. функции соответственно, а выход соединен с вторым входом первого сумматора, выход

35 которого является выходом устройства, выход реле времени соединен с входом запоминающего блока, выход которого соединен с входами вычитаемого первого и второго вычитающих блоков.