Корпус сосуда,работающего под давлением

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к энергетическо- .му оборудованию и позволяет расширить эксплуатационные возможности путем обеспечения контроля места образования и скорости роста трещин при работе сосудов с паровой средой. Корпус сосуда содержит оболочку 1 с наружной теплоизоляцией 3. В наружном слое теплоизоляции 3 размещены электроды 4, сгруппированные в секции, каждая из которых состоит не менее чем из трех рядов электродов 4. Расстояние между электродами 4 не превьппает толщины оболочки 1. Поверхности, в которых расположены ряды электродов 4, эквидистантны между собой и наружной поверхности оболочки 1. Электроды 4 четных рядов соединены с одним полюсом источника постоянного тока, а нечетных - с другим. В общей цепи каждого ряда электродов 4 и в цепи каждого электрода 4 установлены переключатели. При наличии трещины 2 пар поступает в теплоизоляцию 3. конденсируется и замыкает ряды электродов 4. Отключая иоследовательг но секции, ряды и электроды 4 внутри ряда, оиределяют координаты трещины и следят за ее ростом. 1 з. п. ф-лы, 2 ил. (Л л цсточнину тока и к аппаратуре для си2нализа-. ции и регистра - ции 3af btf aHi/a цепи I к паромельно I бялюиеннь/м СО СП 05 сд о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (2! ) 3919121/25-28 (22) 26.06.85 (46) 07.12.87. Бюл. № 45 (71) Всесоюзный теплотехнический научноисследовательский институт им. Ф. Э. Дзержинского (72) Ю. Л. Израилев, В. Н. Тиллиб, Ю. И. Тимофеев, Д. С. Вайсберг, А. Л. Лубны-Герцык и A. М. Чулков (53) 620.165.29 (088.8) (56) Заявка ФРГ № 1675316, кл. G 01 М 3/16, 1975. (54) КОРПУС СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО

ПОД ДАВЛЕНИЕМ (57) Изобретение относится к энергетическому оборудованию и позволяет расширить эксплуатационные возможности путем обеспечения контроля места образования и скорости роста трещин при работе сосудов с паровой средой. Корпус сосуда содержит

„„SU„„1357656 А1 (5f) 4 F 17 D 5/06//б 01 М 3/16 оболочку 1 с наружной теплоизоляцпей 3.

В наружном слое теплоизоляции 3 размешены электроды 4. сгруппированные в секции, каждая из которы.; состоит не менее чем из трех рядов электродов 4. Расстояние между электродами 4 не превышает толщины оболочки 1. Поверхности, в которых расположены ряды электродов 4, эквидистантны между собой и наружной поверхности оболочки 1.

Электроды 4 четных рядов соединены с одним полюсом источника постоянного тока, а нечетных — с другим. В обшей цепи каждого ряда электродов 4 и в цепи каждого электрода 4 установлены переключатели. При наличии трещины 2 пар поступает в теплоизоля ци ю 3, конденс ируется и замыкает ряды электродов 4. Отключая последовательно секции, ряды и электроды 4 внутри ряда, определяют координаты трещины и следят за ее ростом. 1 з. и. ф-лы. 2 ил.

1357656

Изобретение относится к области эксплуатации энергетического оборудования, а именно к устройствам для, наблюдения за оборудованием с применением электрических средств.

Цель изобретения — расширение эксплуатационных возможностей корпуса сосуда путем обеспечения контроля места образования и скорости роста трещин ири работе сосуда с паровой средой.

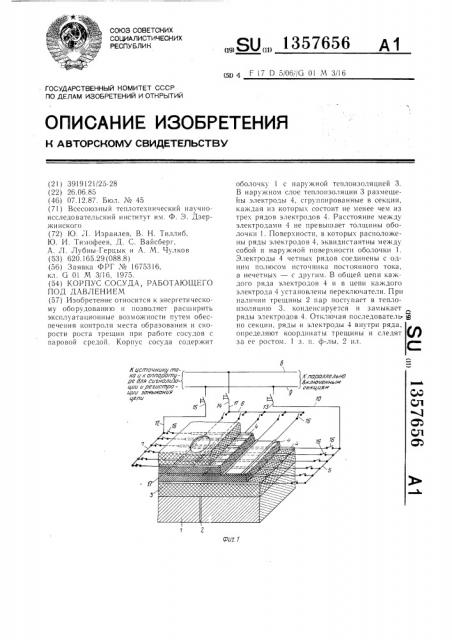

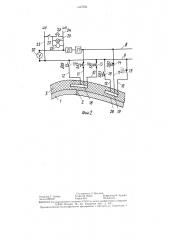

На фиг. 1 изображен корпус сосуда с секцией из трех рядов электродов; на фиг. 2 — схема параллельного подключения двух автономных секций с аппаратурой для сигн3 111331111H н регист!зации зах1ыкания цепи.

Корпус сосуда, например паровой турбины, работающей под давлением, содержит оболочку 1 со сквозной трещиной 2. В наруж ном слое теплоизоляции 3 оболочки 1, имеющем температуру ниже температуры конденсации пара, размещены автономные секции с электродами 4. Расстояние между электродами 4 не превышает толщину оболочки 1. Каждая секция состоит из, по меньшей мере, трек рядов 5 — 7 электродов 4, подключенных с череду1ощейся от ряда к ряду полярностью к И1йнам 8 и 9 общей электрической неl IH л и гп1ям и 10 — 12 через переключаю1цую систему для последовательного подключения при помощи переключателей !3 — !5 в цепь отдельных рядов 5 — 7 электродов 4 и при помощи переключателей

16 электродов 4 вятри каждого ряда. Между рядами 5 — 7 электродов 4 помещена электpollpoklo,Lí3H Ilpl, наличии влаги ткань 17, И3пример асбестовая ткань, пропитанная раствором поваренной соли. Поверхности, в которых расположены ряды 5 — 7 электродов 4, эквидистанты между собой и с наружной поверхностью оболочки 1.

На фиг. 2 схематично показан один из возможных вариантов подключения к общей электрической цепи двух автономных секций 18 и 19. Каждая из секций 18 и 19 через свою переключающую систему подключена к шина>1 8 и 9 общей электрической цепи. На подключенных к источнику электрического тока шинах 8 и 9 установлена аппаратура сигнализации и регистрации замыкания цепи, содержащая токовое реле 21 с псреклк>чателем 22, замыкающим цепь между п1ипами 23 и 24, к которым подсоединены приборы 25 сигнализации и привод 26 pcl èñòðèоу1ощего прибора 27. Секции 18 и 19 устанавлива1отся в местах, имею щих тре1циноватые зоны 28 на оболочке 1.

Корпус сосуда, работающего под давлением пара, работает следующим образом.

При появлении в оболочке 1 сквозной трещины 2 пар, выходя через тре1цину 2, проходит через теплоизоляцию 3 турбины.

Когда выходя1ций пар попадает в нару>кный слой теплоизоляции 3, имеющий температуру

5 t0

55 ни>ке температуры конденсации пара, oil конденсируется и увлажняет слой ткани 17, которая становится электропрово.аной и замыкает электрическую цепь между рядами 5 — 7 электродов 4. Так как переключатели 13 и 14 нормально замкнуты, то в замкнутой цепи от источника 20 тока (шина 9. лийия )О, замкнутые контакты 16, ряд 5, электропроводная ткань 17, ряд б, линия 1, шина 8) появляется электрическии ток. который включает реле 21. Реле 21 замыкает контакт 22, включаются приооры 25 сип1ализации и привод 26 регистрирующего прибора

27, которьlkk начинает работать. Последовательным размыканием перекл1очателей 14 разрывается связь шины 8 с соответствующими секциями и, таким образом, определяется секция, замыкаko "113H электрическую цепь.

После того. как обнаружена секция, сигнализирующая о появлении трещины, в ней производится последовательное отключение при помощи пере кл юч ателей 16 отдельных электродов 4 в рядах 5 и б. ОбнаруживаютсН электроды 4, через ко1орые Ilpoxo.LHT ток, и тем самым, определяются размеры увлажненных зон в первом и втором слоях электропроводной ткани 17, а по ним — характеристики трещины 2. Эти характеристики находятся по тарировочпым зависимостям: площадь поперечного сечения трещины 2, осредненная на единице ее длины — пло1цадь пятна в нервом (втором) слое на единицу длины трещины 2. Эти зависимости определяются по характеристикам слоя теплоизоляции 3 (теплопроводность, гидравлическое сопротивление, граничные условия на обеих поверхностях изоляции, например, первого рода — задание температур поверхностей) с учетом теплоты испарения влаги.

Тарировочные зависимости рассчитываются

ll3 ЭВМ и корректируются экспериментально.

Установив зону и зарегистрировав ток между рядами 5 и б, отключают при помощи переключателя 13 ряд 5, и при помощи перекл1очателя 15 включают ряд 7. При помощи переключателей 16 последовательно отключаются электроды 4 в ряду 7 и оставляют включенными только те электроды 4, которые да1от замыкание цепи. Таким образом, определяют координаты и размеры влажной зоны между рядами б и 7 и регистрируют ток в цепи. По размерам влажны. зон между рядами 5 и б, 6 и 7 и по величине тока в цепи определяются размеры трещины 2.

При дальнейшей эксплуатации по изменению вып1еуказанных данных судят об интенсивности роста треlLLHllbl во времени и определя1от необходимость проведения ремонта.

Секция, в районе которой расположена трещина 2, включается в цепь для проверки периодически. Все остальное время к шинам 8 и 9 подключены только секции, в райо135765б не которых нет сквозных трещин. Регистрация развития тре»цины 2 может производиться и постоянно. Но в этом случае регистриру»ощая аппаратура должна быть установлена автономно для каждой секции 5 или должна быть отдельная цепь с регистрирующей аппаратурой, к которой бы подключалась секция, расположенная над участком с трещиной.

Наличие третьего ряда электродов 4, второго слоя электропроводной ткани 17 н 00ходимо для решения двуx задач. Первая— надежная регистрация акта возникновения малых расходов среды через тре»цину 2, при которы пятно. образовавшееся на

31pKTpoIIp0Boдной ткани 17 первого слоя. отсутствует во втором. Вторая задача уlo«HCHHOe определение характеристик развиваю»цейся трещины 2 Ilo отношеншо площадей пятен, регистрируемых в первом и втором слоях ткани. 20

Выполнение сосуда с несколькими автономными секциями электродов, размещенных на разных участка.; корпуса, дает возможность производить контроль всех участков корпуса сосуда, содержащих трещиноподобные дефекты, и путем автоматического последовательного отключения секций быстро опре.TB IHTb участок, на котором появ1»лась сквозная трещина.

Расположение секций с электродами в с. 10ñ теплоизо;1яции сосуда, имеюи(ем flpH 3() работе температуру ниже температуры конденсации пара, необходимо для того, чтобы при появлении трещины электропроводная при наличии влаги ткань смачивалась I QHденсатом, образую»цимся в этой зоне из выходяще»о через трещину пара. 35

Три или более ряда электродов, подключеш»ых с череду»ощейся от ряда к ряду полярностью к источнику электрического тока, позволяют определить характерные размеры трещины IlvTEì измерения разности размеров влажной зоны на разноудаленных от стенки оболочки плоскостях.

Расположение электродов с разной полярностью перпендикуляр»ю друг другу образует своего рода координатную сетку, 45 позволя»оп»ую путем попеременного отк»ночепия электродов точно определить место повреждения и границы зоны в различных плоскостях. Причем, эти показания будут тем точнее, чем меньше расстояние между электродами и чем больше рядов электродов в секции.

Расположение в одном ряду электродов на pBccTQBHHI» Hc более тол»цины стенки обозoчки в зоне контроля определяется тем, что наименьшая длина сквозной трещины всегда превышает ее глубину, равную толщине стенки оболочки, и для того чтобы ее надежно обнаружить. расстояние между электродами Hå должно превышать минимальной длины сквозной трещины.

Таким образом, изобретение позволяет контролировать места образования и скорости роста трещин при работе сосх га с паровой средой.

Фор1»»1.»а «запретен«ч

1. Корпус сосуда, работающего под давлением, содержащий оболочку с наружным покрытием, систему регистрации утечки, выполненную B виде размещенных в покрытии электродов, источника постоянного электрического тока, соединенного с электродамп, а материал покрытия между электродамп выполнен электропроводным при наличии влаги, отли»а»о»ч»а»ея тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей путем обеспечения контроля места образования и скорости роста трещин при работе сосуда с паровой средой, покрытие выполнено пз теплоизоляционного материала, электроды размещены в наружном слое покрытия и сгруппированы в секции, каждая из которых состоит не менее чем из трех рядов электро IQB, гюверхности, в которы.; расположены ряды электродов. эквндистантны между собой и с наружной поверхностью оболочки, электроды четных рядов соединены с одним полюсом источника постоянного электрического тока. а нечеTHhlx — c;Iругим, корпус снабжен переключателями, установленными в общей цепи каждого ряда электродов и в цепи каждого электрода.

2. Корпус по и. 1, от.ш»а»ощ»»»»е.» тем, что электроды в каждом ряду расположены на расстоянии друг от друга, не превышающем толlцинх ОоолОчки.!, 457б5б

Составитель Л. Вихляев

Редактор Г. Гербер Техред И. Верес Корректор И. Зрдейи

3aхаз 5493/35 Тираж 453 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4