Способ автоматического поддержания заданной нагрузки на долото и устройство для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к бурению глубоких скважин при разведке и добыче полезных ископаемых. Цель - повышение точности поддержания заданной осевой нагрузки &Р при одновременном уменьшении интенсивности износа бурового инструмента и улучшение ре-жима работы исполнительного механизма 1 подачи. Для этог.о внутри допустимой зонь изменения осевой наI-I II LlJ бЩ - feax TT aPif, грузки задатчиком 6 дополнительно задают зону точного изменения осевой нагрузки. Измеряют длительность At пребывания осевой нагрузки в пределах этой зоны. При выходе осевой нагруз- Jcи за верхний предел зоны точного ее изменения скорость подачи (СП) V уменьшают, при выходе за нижний предел СП увеличивают на величину iV оС- k ДР / U t, где k - коэфф. продольной жесткости колонны бурильных труб; vL - параметр адаптации (1 oi. 2) , задаваемый задатчиком П. Устр-во для осуществления способа содержит также датчик 10 глубины, задатчики 4, 7, 8 и 9 осевой нагрузки и допустимой зоны ее изменения, максимальной и минимальной СП, анализатор 12 осевой нагрузки, генератор 13, блок 17 вычисления СП, переключатель 18 режима, ключ 19, коммутатор 20, АЦП 21, счетчик 15, ЦАП 22 и элементы И 14 и НЕ 16. Устр-во во всех ситуациях быстро вводит значение осевой нагрузки в зону точного регулирования и обеспечивает поиск оптимальной СП, необходимой для стационарного поддержания заданной осевой на грузки 2 с. и 1 3.п.ф-лы, 5 ип. i (Л со 05 И1 ОО tmmk . Фиг. 2

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМ / СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ ЕНН Й НОМИТЕТ CCCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4003372/22-03 (22) 06.01.86 (46) 23.12. 87. Бюл. N - 47 (71) Специальное проектно-конструкторское бюро автоматизации глубокого разведочного бурения Всесоюзного производственного объединения "Союзгеотехника (72) Я.M. Печа"ников, И.IO. Лурье, И.Mi 10дборовский и А.С. Литманович (53) 622.243(088.8) (56) Вольгемут Э.А. и др. Устройства подачи долота для нефтяных и газовых скважин.-М..: Недра, 1969, с.35-48.

Авторское свидетельство СССР

Р 1104247, кл. F. 21 В 45/00, 1983. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ НАГРУЗКИ НА ДОЛОТО

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУПЩСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к бурению глубоких скважин при разведке и добыче полезных ископаемых. Цель — новышение точности поддержания заданной осевой нагрузки ЬР при одновременном уменьшении интенсивности износа бурового инструмента и улучшение ре. жима работы исполнительного механизма 1 подачи. Для этого внутри допустимой зоны изменения осевой на„„SU 1361 14 А 1 (51) 4 F. 21 В 44/00 грузки эадатчиком 6 дополнительно задают зону точного изменения осевой нагрузки. Измеряют длительность А пребывания осевой нагрузки в пределах этой зоны. При выходе осевой нагрузки за верхний предел зоны точного ее изменения скорость подачи (СП) Ч„ уменьшают, при выходе эа нижний предел СП увеличивают на величину ЬЧ„

= oL k ° 6P / Ь t, где k — коэфф. продольной жесткости колонны бурильных труб; оС вЂ” параметр адаптации (1 <

Ы.(2), задаваемый эадат .иком 11.

Устр-во для осуществления способа содержит также датчик 10 глубины, задатчики 4, 7, 8 и 9 осевой нагрузки и допустимой зоны ее изменения, максимальной и минимальной СП, анализатор 12 осевой нагрузки, генератор

13, блок 17 вычисления СП, переключатель 18 режима, ключ 19, коммутатор

20, АЦП 21, счетчик 15, ЦАП 22 и элементы И 14 и НЕ 16. Устр-во во всех ситуациях быстро вводит значение осевой нагрузки в зону точного регулирования и обеспечивает поиск оптимальной СП, необходимой для стационарного поддержания заданной осевой на" грузки 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 5 ил. величину h V ; чтобы

k= 1 /F f; (1 ) dp

V -V -k---u м

Но величина V нам неизвестна, значит не известна и велйчина ЬЛ„; °

Однако известно, что разница

4О между V» и V„; составляет согласно формуле (1 ) 1

13613

Изобретение относится к бурению глубоких скважин при разведке и добыче полезных ископаемых и может быть использовано в системах автоматичес5 кого управления бурением для обеспечения оптимального режима поддержания заданной осевой нагрузки на долото.

Цель изобретения — повьш:ение точ- 1р ности поддержания заданной нагрузки при одновременном уменьшении интенсивности износа бурового инструмента и улучшении режима работы исполнительного механизма подачи. 15

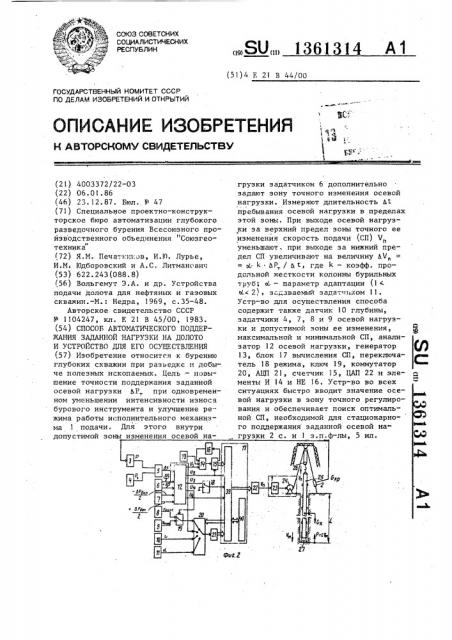

На фиг. 1 показан принцип осуществления предлагаемого способа автоматического поддержания заданной нагрузки; на фиг. 2 — структурная схема устройства для осуществления спо- 2р соба; на фиг. 3 — функциональная схема анализатора нагрузки; на фиг. ч — диаграммы выходных сигналов элементов анализатора нагрузки; на фиг. 5 — диаграммы работы устройства 25 в различных режимах регулирования нагрузки, Предлагаемый способ использует наличие связей между скоростью подачи

V„, механической скоростью V и на- 30 грузкой на долото Р, которые выражены известными соотношениями

V =СР (2) где — коэффициент продольной жесткости колонны бурильных труб;

С вЂ” коэффициент, характеризующий твердость породы;

1 — длина колонны", F.!f — модуль упругости и площадь сечения колонны бурильных труб.

Задачей любого регулятора подачи является поддержание заданной нагрузки Р> на долото, в пределах зоны регулирования Р . При этом желательно, чтобы скорость подачи (перемещения верхнего конца бурильной колонны)

V была равна скорости перемещения долота (нижнего конца бурильной колонны) V> при бурении. Если скорость

Ч„ больше Ч„, то нагрузка Р на долото растет, если скорость V„ V то нагрузка на долото уменьшается, все это в соответствии с формулои (1).

14 2

Таким образом, регулятор подачи осуществляет регулирование нагрузки на долото, изменяя скорость подачи

Ч„, стараясь привести ее в состояние /!! = 1/м

Так как непосредственно измерить скорость V невоэможно, то основная трудность регулирования заключается в том, как найти скорость V такую, чтобы она соответствовала равенству

1lÄ = VÄ ° Именно на это и направлен предлагаемый способ автоматического поддержания заданной нагрузки °

Пусть при некоторой заданной нагрузке Р> на долото скорость бурения (перемещения нижнего конца колонны) неизвестная заранее величина V+ Для того, чтобы установить нагрузку Р на долото регулятор подачи в начальный момент бурения устанавливает скорость подачи V; заведомо большую, чем Ч„ В этом случае нагрузка на долото растет в соответствии с (1), достигает по величине нижней границы зоны точного регулирования P --п.Р /2, далее переходит через величийу Р и подходит к верхней границе Р> +

+ hP!./2. Если не изменить Ч„; то нагрузка продолжает расти и превьппает предел точности регулирования. Скорость V, надо уменьшить на такую

V — V = k ---- = k --;--, (4)

dP hP !! где ht; — время, за которое нагрузка на долото выросла от

Рэ-ьР/2 до P> + DP,/?.

Если бы была точно известна величина k и точно измерено время ht; то найти и У„; не составляло бы труда и тогда скорость подачи следовало бы установить

= V — k ----- (5) Р

nj he

1 и нагрузка стабилизировалась бы на верхней границе интервала точности регулирования. Однако величина k известна лишь приблизительно, а ь ; иэ(6) где oL, — некоторый коэффициент, не равный единице (единица может быть только при точном знании k ht;, что принципиально невозможно).

Если принять g,« 1, то в случае, описываемом (6), скорость подачи уменьшена недостаточно, оиа остается все еще больше скорости V перемещения нижнего конца колонны и, следовательно, нагрузка на долото продолжает расти, хотя и медленнее, чем до уменьшения скорости подачи, но все же выходит за верхнюю границу . интервала точности регулирования, что недопустимо.

Если взять g, =2, то скорость подачи станет меньше скорости V на столько же, насколько она до этого 2g была больше, нагрузка на долото уменьшается, но темп ее уменьшения становится таким же, как до этого был темп возрастания и она пересекает зону точного регулирования от

P> + дРг/2 до Р— hP /2 за то же время gt, т.е. ситуация не улучшается в смысле поиска необходимой величины V„.

При g.> 2 время изменения нагрузки от одной границы зоны точного регулирования до другой меньше дй;.

Таким образом, определяется условие

4О

1 «oL «2.

После определения величины V„;+, по (6) при условии (7) скорость, подачи уменьшена и нагрузка на долото уменьшается медленнее, чем возрастает, но в какой-то момент она все-таки подходит к нижней границе зоны точного регулирования и для возвращения ее в зону требуется увеличить скорость подачи, найти ее по формуле

V = V + о.К ----- . (8) h. Pã

«+ « i< д t

1+1

Таким образом, из (6} и (8) имеют д Рт

+ о1.k

ht; (9) Ч„1„= Vn „

Для поддержания заданной нагрузки

Р предлагаемый способ предусматриваз 1З61 меряется с погрешностью и значит формула (5) должна иметь вид

14 ет два режима управления скоростью подачи: релейное включение или отключение максимальной скорости подачи при выходе текущего значения нагрузки соответственно за нижнюю или за верхнюю границы допускаемой эоны регулирования дРА „ и режим активного поиска оптимальной скорости подачи М„ = V, обеспечивающей стационарное поддержание заданной нагрузки

Р в пределах дополнительно сформированной зоны точного регулирования

hI, для чего измеряют длительность последнего интервала времени ht;, в течение которого нагрузка находится в пределах зоны точного регулирования и при выходе нагрузки из этой зоны формируют новое значение скорости подачи 1/„;„, определяемой по формуле

khp, V V +ы, tl1it п1

1 где о — параметр, лежащий в диапазоне 1 « о(,« 2, причем знак "+" соответствует выходу текущеrо значения нагрузки эа нижнюю границу зоны точного регулирования, а знак выходу за ее верхнюю границуПринцип предлагаемой процедуры поиска оптимальной скорости подачи, обеспечивающей заданную нагрузку на долото, поясняется диаграммой (фиг.1)

Пусть в начальный момент времени скорость подачи имеет максимальное значение V, = V, за счет чего нагрузка возрастает и к моменту времени t< достигает нижней границы зоны точного регулирования, а через промежуток времени h t (в момент

tq) выходит sa ее верхнюю границу. Ка основании выражений (1) и (4) для этого момента времени справедливо равенство дР

V - V — k----щ МО (10) учитывая это новое значение скорости подачи, назначаемое в момент в соответствии с (9) Если выбрать а. = 1 (фиг. 1), то уже после первого переключения достигнута искомая скорость подачи V V,, 5

13613 однако такое решение практически не может быть реализовано, так как оно не учитывает приближенный характер соотношения (1) и (2) и предъявляет

5 исключительно высокие требования к точности определения коэффициента жесткости колонны k и точности измерения интервала ht. С другой стороны при Ы = 2 каждое новое значение скорости подачи удаляется от искомого значения, т.е. процесс расходящийся.

При выборе конкретного значения параметра с6 следует руководствоваться допустимой погрешностью измерения величин, необходимых для выполнения процедуры поддержания Р путем поиска V„.

На практике, если априорной информации о погрешности определения приращений h.V„; нет, то с точки зРения гарантированной сходимости процедуры поиска целесообразно назначить М =1,5 и следует учитывать, что чем ближе оь к единице, тем меньше шагов имеет поисковая процедура.

При этом длительность последовательных интервалов между шагами приближения gt,, Ь t,+,, gt »z возрастает в геометрической прогрес1 сии со знаменателем — — — .

oL- 1

Приведенный на фиг. 1 пример соответствует реализации поисковой процедуры при с = 1,3 для конкретного случая бурения.

Как видно поиск оптимальной скорости подачи состоит из четырех шагов последовательных приближений и длится около двух минут. 40

Для сравнения пунктиром (фиг. 1) показан процесс поддержания нагрузки известным способом, т.е. путем релейного включения и отключения максимальной скорости подачи Ч„„ „ при выхо- 45 де нагрузки за пределы зоны регулирования, при тех же условиях бурения и такой же заданной точности. Иэ графика видно, что для этого пришлось бы включать механизм подачи примерно rp каждые 20 с.

Устройство реализующее способ автоматического поддержания заданной нагрузки, содержит (фиг. 2) исполнительный механизм 1, датчик 2 веса, формирователь 3 текущего значения нагрузки, задатчик 4 нагрузки, блок

5 вычитания, задатчики зоны точного

6 и допустимого 7 изменения осевой

14 о нагрузки, задатчики максимальной 8 и минимальной 9 скорости подачи, датчик 10 глубины скважины, эадатчик

11 параметра адаптации, анализатор

12 нагрузки, генератор 13, элемент И

14, счетчик 15, элемент НЕ 16, блок

17 вычисления скорости подачи, пере- ключатель 18 режима, ключ 19, коммутатор 20, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 21, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 22.

Исполнительный механизм 1 состоит из регулятора 23 подачи и буровой лебедки 24 и служит для перемещения верхнего конца бурильной колонны 25 с заданной скоростью подачи V< (в качестве регулятора 23 может быть использован, например, серийный регулятор подачи долота, включенный в режим поддержания скорости).

B устройстве автоматического поддержания заданной нагрузки выход датчика 2 веса через формирователь

3 текущего значения нагрузки соединен с первым входом блока 5 вычитания, выход задатчика 4 нагрузки соединен с вторым входом блока 5 вычитания, выход которого соединен с первым. входом анализатора 12 нагрузки, выходы задатчиков максимальной

8 и минимальной 9 скорости подачи подключены, соответственно, к первому и второму входам ключа 19, выход которого соединен с первым входом коммутатора 20, выход генератора 13 соединен с первым входом элемента

И 14, выход которого соединен с первым входом счетчика 15, первый выход последнего соединен с первым входом блока 17 вычисления скорости подачи, первый выход которого подключен к управляющему входу коммутатора 20., второй выход счетчика 15 через элемент НЕ 16 соединен с вторым входом элемента И 14, первый выход блока 17 вычисления скорости подачи подключен к третьему входу элемента И 14, Первый выход эадатчика 6 зоны точ-. ного изменения осевой нагрузки соединен с вторыми входами коммутатора 20 и анализатора 12 нагрузки, второй выход которого подключен к вторым входам счетчика 15 и блока 17 вычисления скорости подачи, второй выход эадатчика 6 эо ;ы точного изменения осевой нагрузки подключен к третьему входу анализатора 12 нагрузки, третий выход которого через переключатель

61314 8

Р G„G

Задатчик 4 нагрузки служит для формирования заданного значения нагрузки Рз.

Блок 5 вычитания служит для формирования рассогласования по нагрузке дР и совместно с задатчиками 6 и 7 ширина точной (д Р„) и допустимой (д Рд „) зон регулирования управляет работой анализатора 12 нагрузки. Причем на прямом и инверсном выходах задатчиков 6 и 7 формируются напряжения, пропорциональные соответственно + дP /2 и + дР /2.

Задатчики 8 и 9 служат для введения максимальной М „H MHHHMBJIbHoH Ч м„ц разрешенных скоростей подачи.

Датчик 10 глубины скважины служит для периодической (примерно один раз за рейс) коррекции информации о текущей глубине скважины L, необходимой для уточнения коэффициента продольной жесткости колонны бурильных труб .

25. Задатчик ll служит для начального введения и последующей корректировки параметра адаптации М, с целью .получения приемлемых характеристик

13

18 режима соединен с третьим входом блока 17 вычисления скорости подачи, первый вход задатчика 7 допустимой зоны изменения осевой нагрузки соединен с четвертым входом анализатора

12 нагрузки, четвертый выход которого соединен с управляющим входом ключа 19, второй выход задатчика 7 допустимой зоны изменения осевой нагрузки подключен к пятому входу анализатора 12 нагрузки, пятый выход которого соединен с четвертым входом блока 17 вычисления скорости подачи. При этом выход датчика 10 глубины скважины подключен к третьему, а выход задатчика ll параметра адаптации к четвертому входам коммутатора 20, выход которого через АЦП 21 подключен к пятому входу блока 17 вычисления. скорости подачи,. второй выход которого через ЦАП 22 подключен к входу исполнительного механизма 1.

Датчик 2 веса предназначен для измерения нагрузки на крюке 26 (G„ ), равной разности между весом колонны

25 (6 ) и нагрузкой на долото 27 (Р).

Формирователь текущего значения

I нагрузки служит для определения текущего значения нагрузки Р в соответствии с соотношением процедуры поиска оптимальной скорости подачи.

Генератор 13 служит для формирования импульсов, поступающих на счетный

5 вход счетчика 15 через элемент И 14, который предназначен для управления работой счетчика 15 по командам анализатора 12 и элемента HE 16. Последний служит для остановки счета при переполнении счетчика 15, который предназначен для определения временных интервалов дй, .

Анализатор 12 нагрузки (фиг. 3) содержит пять пороговых элементов

28-32, первый 33 и второй 34 элементы ИЛИ, элемент HE (инвертор) 35, первый 36 и второй 37 триггеры и одновибратор 38. Пороговые элементы

28-32 формируют на выходах напряжения с уровнем логической "1", если аналоговый сигнал на одном входе превышает сигнал на другом входе.

Блок 17 вычисления скорости подачи содержит модуль 39 ввода-вывода дискретных сигналов и процессорный элемент 40, который служит для приема и передачи информации через модуль

39 и выполнения логических и арифметических операций по вычислению новой. скорости подачи в соответствии с заложенной в него программой (по формуле 9). В качестве блока 17 может быть использован один из серийно выпускае-.

35 мых микропроцессорных контроллеров.

Коммутатор 20 аналоговых сигналов служит для подключения к АЦП 21 одного из четырех входных сигналов, причем номер подключаемого входа опре40 деляется двОичным кОдОм поступающим на управляющий вход коммутатора 20 из блока 17 вычисления скорости подачи.

Переключатель 18 служит для отклю4 чения режима поиска оптимального зна5 чения скорости подачи. (Анализатор 12 нагрузки служит для формирования пяти двойных управляющих сигналов U -U, характеризующих раз50 лйчные фазы изменения текущего значения нагрузки в пределах точной и до,— пустимой зон регулирования. Диаграмма изменения логического состояния на выходах элементов анализатора в

55 зависимости от нагрузки приведена на фиг. 4. Уровень логической "1" на первом выходе анализатора 12 соответствует пребыванию текущего значе.ния нагрузки в пределах зоны точного.

l0 с упает напряжение, саответству|ощее максимальному значению скорости подачи V, = Vn o,o, и лебедка 24 начинает опускать с этой скоростью верхний конец каланнь| бурильных труб

25, в результате чего нагрузка Р на долота 27 интенсивно возрастает.

Пусть B MQMPHT времени t нагруз " ка достигает нижней границы допустимой эоны регулирования, при этом на третьем выходе анализатора 12 устанавливается логический уровень /э — — 1, проанализировав который блок 17 вычисления скорости подачи переходит в режим определения аптимальнай скорости подачи. При этом процессорный элемент 40 опрашивает тат вход модуля 39 ввода-вывода, к которому подключен второй выход анализатора 12.

В момент tI нагрузка достигает нижней границы зоны тачнога регулирования. При этом на первом выходе анализатора 12 устанавливается уровень

U = 1, который открывает элемент

И 14 и пропускает на счетный вход счетчика 15 импульсы времени с гене=ратора 13. B момент t нагрузка, продолжая увеличиваться, достигает верхней границы зоны точного регулирования. При этом на первом выходе анализатора 12 формируется логический c"II íaII П, =. 0 запрещающий прохождение импульсов с генераторов 13 через элемент И 14 .на,счетный вход счетчика 15, а на егo вьгхаце устанавливается кад,. соответствующий длительности интервала gt„=t -1,.

Одновременно (при t=t ) на втором выходе анализатора 12 формируется кратковременный имп льс И = l дли-тельностью о, восприняв который †.рацессар 40 производит последователь;..о считывание информации со счетчика

15 и через АЦП 21 и коммутатор 20 с задатчикав 6, 11 и датчика 10, а также анализирует "нак рассогласования о Р, индицируемый уровень лаг ическаго сигнала а на пятом выходе анализат".ра 1?. По ле чего процессорный элемент 40 Bû÷Hc!Iÿaò новое значение скорости подачи по формуле

n h п1 " . Рт и через ЦАП 22 выдает ега н=- вход

pcI IaTopa ? 3; cKopocTH IIopa IH,IIIN" тельнасть о выбирается достаточной для выполнения процессором 40 перечисленных арифмет=:.- е.-ких:. лагичес9 1361314 регулирования 6Р . Ha втором выходе формируются кратковременные импульсы в моменты выхода текущего значения нагрузки из зоны точнаго регулирава5 ния. На третьем выходе формируется управляющий сигнал, переключа.ощий работу блока 17 вычитания скорости подачи с режима релейного управления на режим поиска оптимальнои скорости подачи„ Четвертый выход анализатора

12 обеспечивает переключение ключа

19 при выходе текущего значения нагрузки из допустимой зоны регулирования g P> . Пятый выход анализато- 15

on

pa IZ индицирует знак рассогласования 1IP.

Работа устройства, осуществляющего предлагаемый способ поддержания нагрузкиq пОясняется диагpaNMQH 20 (фиг. 5) .

Пусть в исходный момент нагрузка на долото 27 ранна нулю (Р=О}. Задатчиком 4 введена уставка по нагрузке

Рз =P,, а эадатчиками 6 и 7 апределе- .Zg ны соответственна ширина допустимой Р и точной ьР зон регулираваоп ния . Пер еключ ат ель 1 8 р ежима работы установлен в положение "Поиск", при этом режим работы блока 17 вычисле ния скорости подачи определяется уровнем лсгическога сигнала 0 на третьем выходе анализатора 12,. В начальный момент B соответствии с диа-граммой работы анализатора 12 (фиг.4)

1 о на ега третьем выходе имеет места сигнал U q = О.

Прсцессарный элемент 40 запрограммирован таким образом, чта каждый раз„. Когда U; = O, па управляющий вход коммутатора 20 из блока 17 вычисления скорости подачи подается обеспечивающий подключение

АЦП 21 ключа 19 и осуществляется непосредственная передача информации, имеющейся на входе ключа 19, через

АЦП 2 1, блОк 1 7 вычисления и ЦАП ? 2 на вход регулятора 23 скорости подачи.

Состояние ключа 19 определяется

60 значением логического сигнала на четвертом выходе (U ) анализатора 12 и при UI = 1на выход Ключа 19 постуйает информация с задатчика 8 максимальной скорости подачи.

Ь о

Так как в начальныи момент (у и тывая, что Р=О) на четвертом выходе анализатора 1? Имеется 07 — — 1, то на вход исполнительного механизма 1 по13613 ких операций и с учетом быстродействия современных процессорных элементов не превышает нескольких миллисекунд. Задним фронтом того же импуль5 са (U2 = 1) осуществляют обнуление счетчика 15 и подготовку его к следующему циклу измерений.

Исполнительный механизм l отрабатывает новое значение скорости подачи Чд = V, в результате чего нагрузка начинает уменьшаться и практически в тот же момент t = t2 снова входит в зону точного регулирования (малая задержка, определяемая быстродействием привода на диаграмме фиг. 5 не показана). При этом счетчик 15 снова начинает заполняться импульсами времени с генератора 13, а в момент — когда нагрузка доходит до нижней границы зоны точного регулирования, снова формируется короткий импульс с второго выхода анализатора

12 (112 = 1) и процессор 40 выставляет на вход ЦАП 22 новое значение уставки по скорости подачи, которая с учетом изменившегося знака рассогла— сования Р, индицируемого уровнем логического "0" на пятом выходе анализатора 12, принимает значение

9Ъ Л2 1 т 2

Пусть после момента времени t< очередное значение скорости подачи входит в зону 6У, которой соответствует стационарный режим поддержания заданной нагрузкиьР в зоне точного регулирования аР . При этом счетчик

15 за некоторое время gt «>K, заполняется до максимальной величины

40 (определяемой его разрядностью) и выдает сигнал переполнения, который надрез элемент НЕ 16 обнуляет выход ! элемента И 14 и запрещает таким образом дальнейшее поступление импуль45 сов с генератора 13 на счетный вход счетчика 15.

Пусть в результате изменения свойств разбурпваемой породы (например повышение твердости) нагрузка

Р

Р на долото 27 начала возрастать и к моменту времени t, отстоящему от

У t4 >4t дит за верхнюю границу зоны точного регу- .ырования. При этом на втором выходе анализатора 12 сформируется

55 короткий импульс (11z = 1) и процесо-., 40 вычисляет новое значение ско— ро ти подачи, равное V =Ч„ - Ы. ° k

l4 !2 х 4 Р, lht „. Величину ь „,„„, выбирают так, что соответствующая ей ступенька изменения скорости подачи достаточна для возврата нагрузки в зону точного регулирования. Если изменение твердости породы продолжается, то через время 4 нагрузка снова выходит за верхнюю границу зоны точного регулирования. В результате чего скорость подачи снова уменьшается, и так до тех пор, пока не установится новое оптимальное значение скорости подачи, соответствующее изменившейся твердости породы (фиг. 5, момент t ).

Предположим, что в момент времени t (по какой-либо технологической

7 причине) оператор-бурильщик ввел новое значение уставки по нагрузке

И /f

P = Р такое, что Р— P>

P ЬР тогда на третьем выхоз Эоп де анализатора 12 устанавливается сигнал U = О, на четвертом выходе — . 11 = 1 и повторяется ситуация, аналогичная началу процесса, т.е. на выходе регулятора 23 формируется напряжение, пропорциональное максимальной скорости подачи V „ . Нагрузка начинает интенсивно возрастать и в моменты t и последовательно пересекает нижние границы допустимой и точной зон регулирования, сформированных анализатором 12 около нового ! ( заданного значения нагрузки Р, . Далее в течение нескольких промежутков времени (фиг, 5, момент t, ) повторяется процесс поиска нового оптимального значения скорости подачи. Пусть в момент t,> произошло обратное изменение уставки по нагрузке, такое что !

П П

p > c p, . Тогда на третьем анализаторе 12 снова формируется сигнал

U> = О, а на его четвертом выходе— сигнал Ll = О, в результате чего блок 17 вычисления скорости подачи воспринимает информацию задатчика 9 минимальной скорости подачи и выставляет через ЦАП 22 на вход регулятора

23 напряжение, пропорциональное ве-личине V«„, . Для пассивных регуляторов (таких, которые не имеют режима реверса) значение Ч«„„ берется равным О (этот случай изображен на фиг. 5), при этом подача останавливается и нагрузка начинает убывать до момента t, когда она снова входит в зону точного регулирования.

Если регулятор 23 подачи имеет воз13

13 можность перемещать колонну 25 не только вниз, но и вверх, то промежуток 41,,> может быть уменьшен за счет выбора V „„ О, т.е. уменьшение нагрузки при выходе ее за верхнюю границу дспустимой зоны регулирования осуществляют путем подъема верхнего конца колонны 25 и таким образом уменьшают время переходного процесса, Анализатор 12 работает следующим образом.

Пороговые элементы ПЭ -ПЭ5 (позиции 28-32, фиг. 3) включены таким образом, что при Р Р Р 3 „ /2 на выходах ПЭ1, ПЭЗ и ПЭ5 имеет место

11 11

,логическая "1, а на выходах ПЭ2 и

ПЭ4 — логический "0".

Триггеры 36 и 37 являются стандартными потенциальными RS-триггерами, на выходах которых формируются сигналы в соответствии с таблицеи истинности.

Одновибратор 38 выдает положительный импульс длительностью Г при переходе его входного сигнала из состояния "0" в состояние "1".

Элементы ИЛИ 33 и 34 и НЕ 35 выполняют свои функции в соответствии со своими стандартными определениями.

На диаграммах (фиг, 4) приведено состояние выходов всех элементов ана-лизатора 12 и при увеличении и уменьшении нагрузки. Для элементов, точки переключения которых зависят от на0 правления нагрузки (триггеры, одно— вибратор), дано по две диаграммы со— ответственно для увеличения и уменьшения нагрузки. Для наглядности на диаграммах работы триггеров дополнительно указаны значения JIGI гческих переме;иных на их входах.

Приведенные диаграммы дают однозначнуо характеристику состояния всех выходов анализатора 12.

Б начале рейса, или после наращивания, когда инструмент ставится на забой и начинается нагружение доло а, скорость подачи Чп больше механической скорости Чц (перемещения нижнего конца колонны), нагрузка Р растет, находясь в зоне P Р сьР /2. При этом на выходе первого порогового элемента 28 имеется логическая "1", а на выходе второго порогового элемента 29 — логический "0", эти сигналы, поступая на входы первого элем ита ИЛИ 33 вызывают появление на его выходе логической "1", которая, поступая на вход элемента НЕ 35, выз.:,— вает на его выходе появление логического "0, являющегося сигналом U, на первом выходе анализатора 12.

Логическая "1" с вьг ода первого элемента ИЛИ 33 на входе одновибратора 38 не меняет состояния одновибратора и на его выходе сохраняется логический "0 (второй выход U анализатора 12).

На выходе третьего порогового элемента 30 имеет место логическая

1, а на выходе четвертого порогового элемента 31 — логический "0".

Эти сигналы, поступая на вход второго элемента ИЛИ 34, вызывают появление у него на выходе логической "1

Таким образом, на первый вход первого триггера 36 с выхода элемента 35 поступает "0", а на второй — с выхода второго элемента ИЛИ 34 "1", вызывая на выходе первого триггера 36 появление логического 0", т.е. на

25 третьем выходе анализатора 12 Uq =О.

Сигналы с выходов третьего 30 и четвертого 31 пороговых элементов, поступая также на соответствующие входы второго триггера 37, вызывают на его выходе появления логической

"1", являющейся сигналом на четвертом выходе анализатора 12 Ц = 1.

Выходной сигнал пятого пороговогс элемента 32 — логи .еская "1" являет-ся сигналом на пятом выходе анализа35 тора 12 U = 1.

При выходе нагрузки P в зону Р

- nP >„ /2 P Рз — n P, /2 сигналы на выходах пороговых элементов 28 и

29 не меняют, соответственно, на пер"О

Вом и втором выходах анализатора 12 остаются сигналы U„ = 0 и U -= 0, На выходе третьего порогового элемента 30 логическая "1" сменяется

45 логическим нулем, на выходе четвертого порогового элемента 31 сохраняется логический "0", в результэте на выходе второго элемента ИЛИ 34 появляется 0" и на входы первого триггера 36 поступают нули, таким Обра8G зом, первый триггер 36 сохраняет прежн е состояние и третий выход анализатора 12 сохраняет сигнал U = 0. Два

:з. ..одных нулевых сигнала, поступающие с выходов элементов 30 и 3! на второй

55 три .гер 37, приводят к сохранению его прежнего состояния и с его выхода,на

1 четВертый ВыхОд анализатОра 1 2 ljpo должает поступать си;.-нал 11 =1. Пятый!

136!3!4 пороговый элемент 32 остается в прежнем состоянии, передавая на пятый выход анализатора U =l.

Таким образом, выходные сигналы анализатора 12 остаются неизмененными и работа устройства также не меняется на данном и предыдущем интервалах, т.е. в соответствии с описанием работы устройства элемент И 14 заперт lð и не пропускает на счетчик 15 импульсы генератора 13, ключ 19, управляемь»й выходным сигналом 0 =l анализатора 12, подключен к задатчику 8, выдающему сигнал UM „ максимальной 15 скорости подачи, блок 17 вычисления скорсст » подачи, получив с анализатора !2 сигнал U =О, выдает код, обеспечивающий подключение к АЦП 21 ключа 19, и осуществляет непосред-. ственно передачу сигнала U, с ключа 19 через АЦП 21 и ЦАП 22 на вход регулятора 23 скорости подачи. При этом ЦАП 22 помнит сигнал U „ до его изменения. Подача инструмента 25 идет с максимальной для регулятора скоростью.

При переходе нагрузки из зоны

»1Р оп /2 с Р с Р > йР»./2 в зону

Р— дР, /2

"1" на "0", в результате на выходе первого элемента ИЛИ 33 появляется

"0, который вызывает появление на выходе элемента НЕ 35 логической "1", 35 т.е. на первом выходе анализатора 12 вместо "0 появляется U» =1. Это приводит к тому, что на первом входе триггера 36 появляется "1", а на втором остается 0 с выхода второго 40 элемента ИЛИ 34, так как выходы пороговых элементов 30 и 31 не меняются.

В результате на выходе первого триг— гера 36, а, следовательно, на третьем выходе анализатора 1? появляется 4

0 =l. Четвертый и пятый выходы анали5 затора 12 не меняются: О.» =1, U . =1.

В результате поступления на блок

17 сигнала !! =1 он переходит в режим определения оптимальной скорости по50 дачи и процессорный элемент 40 начинает опрашивать вход модуля 39, к которому подключен второй выход анализатора, в то же время все его остальные связи не меняются и сигнал О„

55 продолжает поступать на вход регулятора подачи.

Сигнал "1" с первого выхода анализатора 12 отпирает элемент И 14 и на вход счетчика 5 начинают посту— пать импульсы с генератора 13. Ццет отсчет времени из» енения нагрузки от нижней к верхней границе зоны точного регулирования.

При переходе в следующую зону

P c P.a P + ьР-/2 сигналы на выходах

3 ъ сигнализатора 12 U» . U z, 0 „и U не меняются, оставаясь соответственно

"1", "0", " 1", "1", меняется сигнал с выхода пятого порогового элемента

32, т.е. U - ="0". Регулятор подачи продолжает обеспечивать 0 „

При переходе через границу зоны

P> + bP /2 на выходе второго порогового элемента 29 появляется "1", на выходе первого порогового элемента

28 остается "0". В результате поступления этих сигналов на входы первого элемента ИЛИ 33 на его выходе появляется 1, которая вызывает появление на выходе элемента НЕ 35 сигнала "0", соответственно на выходе анализатора

12 U =О. Смена выходного сигнала с первого элемента ИЛИ 33 с 1 0 на

"1" вызывает ту же смену на входе одновибратора 38 и выдает на второй выход анализатора 12 кратковремен— ный единичный импульс . . Сигналы

12 U, 0 и U на выходах анализатора не изменяются, оставаясь соответственно "1", "!", "0".

Сигнал U, =0 на выходе анализато— ра 12, поступая на вход элемента И 14, блокирует гоступление импульсов с генератора 13 на счетчик 15 и на его выходе устанавливается код, соответствующий времени изменения нагрузки на величину ЬР, Так как блок i7 вычисления скорости подачи управляемым сигналом

U =1 находится в режиме определения

3 оптимальной скорости подачи, процессор 40, восприняв импульс а через модуль 39 ввода-вывода, поочередно включает через коммутатор 20 к AIgI

21 выходы элементов 6, 1О и 11, счи— тывает показания со счетчика 15 и с учетом сигнала U; =0 на выходе анализатора 12 вычисляет новое значение скорости подачи: V „=.V kkbP / b t ., и через ЦАП 22 передает его на вход регулятора 23 подачи. Задним фронтом импульса C обнуляется счетчик 15 и подготавливается к новому счету.

Исполнительный механизм 1 отрабатывает новое, уменьшенное значение скорости подачи, в результате чего

17 13613 нагрузка Р возвращается сразу же в зону Р Р P4 + hP /2. Прохоц при увеличении нагрузки через зону P +

+ Р /2(Р cP + ьР /2 не происходит.

При входе с уменьшением нагрузки

P в зону Р, Рз + hP /2 на выходах пороговых элементов 28 и 29 устанав1 ливаются логические нули, на выходе 10 первого элемента ИЛИ 33 появляется

"О", что приводит к появлению "1" на выходе элемента HE 35, т.е. 0 =1.

На выходе одновибратора 38, соответственно на втором выходе анализатора 15

12 присутствует U =О.

Так как на выходах пороговых элементов 30 и 31 сохраняется "0", на выходе второго элемента ИЛИ 34 также сохраняется "0 », поступающий на вто- 20 рой вход первого триггера 36, на первый вход которого с выхода элемента

НЕ 35 поступает "1". В результате, на выходе первого триггера 36 сохраняется "1" и Uz †-1. Сигналы уровня, 25 соответствующего логическим нулям, поступают с выходов пороговых элементов 30 и 31 также на входы второго триггера 37 и триггер остается в предыдущем состоянии, сохраняя на выходе В0 сигнал "1" т.е. Ц4 — — 1. Сигнал с выхода пятого порогового элемента 32 остается "О", т. е. U =О. Таким образомз U 1 9 132 07 U 3 1 9 114

Выходной сигнал 11< =-1 с первого выхода сигнализатора 12 "отпирает" элемент И 14 и на счетчик 15 вновь начинают поступать импульсы с генератора 13.

При переходе нагрузки через Р сигналы 11,, П, U>, U4 на выходах анализатора 12 остаются без измене— ний, только 1 меняется с "О" на "1"., При выходе на нижнюю границу зоны 45 точного регулирования Р— hPт/2 на выходе первого порогового элемента 28 появляется "1", на выходе второго по рогового элемента 29 остается "0".

Эти сигналы, поступая на входы пер- 50 вого элемента ИЛИ 33, вызывают на его выходе .сигнал "1", в результате чего на выходе элемента НЕ 35 появляется

"О", т,е. U =0. Сигнал "1", поступая с зыхода первого элемента ИЛИ 33 на вход одновибратора 38, вызывает

C на его выходе импульс ь, т.е. О = .

На выходе пороговых элементов 30 и

31 имеются сигналы "О", таким обра14

18 зом„ на выходе