Торцовое манжетное уплотнение патрона пневмопочты

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к трубопроводному пневмотранспорту. Цель изобретения - повьшение надежности. Торцовое манжетное уплотнение содержит уплотнительные сегменты I9 со стержнями 26 и буртиками 20 по их торцам. Сегменты 19 расположены в гнезде корпуса и вьшолнены радиально подпружиненными с помощью пружин в виде пластин, закрепленных на втулке 30, установленной с возможностью перемещения вдоль оси корпуса. В зависимости от величины зазора неровностей трубопровода может работать один сегмент 19 или их группа. 6 ил. ВидА (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1384500 A 1 (д1) 4 В 65 С 51/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 41 31 834/25-1 ) (22) 08.10.86 (46) 30.03.88. Бюл. У 12 (71) Производственное объединение

"Новокраматорский машиностроительный завод" (72) А.М.Кокало (53) 621.867.872(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 850526, кл. В 65 G 51/06, 1979.

I (54) ТОРЦОВОЕ МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПАТРОНА ПНЕВМОПОЧТЫ (57) Изобретение относится к трубопроводному пневмотранспорту..Цель изобретения †.повышение надежности.

Торцовое манжетное уплотнение содержит уплотнительные сегменты 19 со стержнями 26 и буртиками 20 по их торцам. Сегменты 19 расположены в гнезде корпуса и выполнены радиально подпружиненными с помощью пружин в виде пластин, закрепленных на втулке

30, установленной с возможностью перемещения вдоль оси корпуса. В зависимости от величины зазора неровностей трубопровода может работать один сегмент 19 или их группа. 6 ил.

13

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к торцовому манжетному уплотнению патрона пневмопочты.

Цель изобретения — повышение надежности.

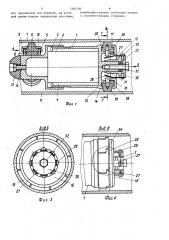

На фиг.l изображен патрон пневмопочты с торцовым манжетным уплотнением, продольный разрез; на фиг.2 вид А на фиг.l; на фиг.3 — вид Б на фиг.l; на фиг.4 — вид В на фиг.l; на фиг.5 — сечение Г-Г на фиг.l; на фиг.6 — узел I на фиг.4.

Патрон пневмопочты состоит из цилиндрического корпуса 1 с торцовым манжетным уплотнением (фиг.l), в который вкладывается проба 2, фиксируемая завинчиванием крышки 3 до упора в пробу 2 за счет выполнения полости

4 глубиной меньшей, чем длина пробы

2. При такой фиксации пробы исключается ее ударное воздействие на корпус 1 и крышку 3 патрона, а также самопроизвольное отвинчивание крьппки

3 во время транспортировки. К крьпйке

3 равномерно по окружности жестко закреплены три втулки 5 с резьбой. В них .находятся амортизаторы 6 и направляющие 7 с бортами 8, подвижно закрепленные во втулках 5 при помощи гаек 9 через набор регулировочных прокладок 10. Направляющие 7 служат для центрирования патрона в трубе ll трассы пневмотранспортирования и выполнены сферическими для обеспечения точечного контакта с внутренней поверхностью трубы ll и снижения тре- ния при движении патрона. Их количество (три) выбрано иэ расчета достижения гарантированного направления патрона в трубе 11 с минимальным количеством точек контакта и снижения трения. Направляющие 7 предпочтительно изготовлять иэ износостойкого неметаллического (для уменьшения шума при транспортировании) материала, например пластикат полихлорвиниловый

ТУ МХП 2024-49". Амортизаторы выполнены иэ мягкой резины, например "Пластина 1 ТМКШ-М ГОСТ 7338-77". Подпруживание направляющих 7 амортизаторами необходимо для компенсации ими неровностей внутренней поверхности трубы ll при движении патрона, а наличие регулировочных прокладок 10 необходимо для регулировки величины хода направляющих 7 (за счет упора их бортов 8 в гайки 9) для установки их в

84500

30

40 ходимы для исключения перетока воз45

5

20 трех точках по размеру, равному или незначительно большему внутреннего диаметра трубы 11 для центровки патрона в трубе ll. Корпус 1 и крышка 3 изготавливаются из любого легкого и прочного материала, например из алюминиевого сплава АМГ 5 ГОСТ 21488-76.

При этом длину резьбы их сочленения выбирают из условия обеспечения фиксации диапазона длин транспортируемых проб.

В крышке 3 при помощи винта 12 прикреплен амортизатор 13, предназначенный для снижения ударного воздействия патрона на стенки камеры приемной станции. Задняя стенка корпуса 1 снабжена буртом 14 и кольцом

15 с резьбой, на которую навинчена гайка 16 с буртом 17. Между торцом кольца 15 и гайкой 16 имеется набор регулировочных прокладок 18. Таким образом, образуется гнездо между задней стенкой корпуса 1 и гайкой 16, куда помещен набор уплотнительных сегментов 19, образующих торцовое манжетное уплотнение с буртиками 20 по торцам (сегментов 8 шт.). Прокладки 18 служат для регулировки расстояния между задней стенкой корпуса 1 и гайкой 16 и обеспечения беззазорного скольжения боковых поверхностей сегментов 19 по стенкам корпуса Г и гайки 16. Кольцо 15 и бурт 14 корпуса 1 и бурт 17 гайки 16 служат огра- ничителями радиального перемещения сегментов 19 благодаря взаимодействию с буртиками 20. Сегменты 19 являются уплотнителями патрона и необдуха через патрон при его транспортировке. Каждый из сегментов 19 (фиг.6) выполнен ступенчатой формы: имеет уступ 21 и выступ 22 на одной стороне, а на противоположной — соответственные выступ 23 и уступ 24 такой жеформы и размера. При сборке сегментов

19 выступ 23 каждого последующего входит в уступ 21 каждого предыдущего, а в уступ 24 — выступ 22. Описанная конфигурация стыковки сегментов

1.9 необходима, во-первых, для обеспечения возможности их радиального перемещения для ликвидации зазора с поверхностью трубы ll при отклонениях от номинального диаметра, т.е. неровностях, во-вторых, перекрываются образующиеся зазоры 25 (фиг.4) между сегментами 19 и предотвращает1384500 ся переток сжатого воздуха между ними. Сегменты 19 изготовлены из износостойкого, неметаллического материала (для уменьшения шума при транспортировании), например Пластикат поли1!

5 хлорвиниловый ТУ МХП 2024-49". В сегменты 19 по радиальной оси ввинчены толкатели 26 (фиг.l), которые через отверстие в кольце 15 взаимодействуют с пружинами в виде пластин 27, точнее с их наклонными поверхностями

28. Пластины 27 закреплены винтами

29 к втулке 30, установленной по оси патрона в направляющей 31 задней . стенки корпуса 1. Каждый сегмент 19 снаржен "своим" толкателем 26 (фиг.5), взаимодействующим со "своей" пластиной 27, что обеспечивает автономность работы (радиального перемещения) каж- 20 дого сегмента 19 и точное копирование поверхности трубы 11. Пластины

27 изготовлены из стали, например стали 60С2А ГОСТ 14-959-79. Втулка

30 крепится к направляющей 31 болтом

32 через набор регулировочных прокладок 33. Изменяя общую толщину набора прокладок 33 (увеличивая или уменьшая), можно регулировать усилие прижима сегментов 19 к внутренней поверхности трубы ll осевым перемещением втулки 30 по направляющей 31 и воздействием наклонных поверхностей

28 пластин 27 на сегменты 19 посредством толкателей 26. Такая регулировка необходима для установки опти35 мального режима транспортирования патрона (устанавливается опытным путем по наименьшему расходу воздуха и наименьшей продолжительности по времени прибытия патрона к месту назначения). Кроме того, в процессе эксплуатации патрона происходит износ сегментов 19 из-за их трения о трубу

11 и образование зазора, который уст- 45 раняется уменьшением толщины прокладок 33.

Патрон работает следующим образом.

В полость 4 корпуса I (при снятой крышке 3) помещается проба 2. Крышка

3 завинчивается до упора в пробу 2 .

Патрон помещается в трубопровод ll и подается сжатый воздух. Движется патрон по трубопроводу Il под давле- . нием силы, возникающей от перепада давлений на его торцах. Перетеканию воздуха из области повышенного давления за патроном в область пониженного давления перед ним .препятствуют сегменты 19, которые постоянно поджаты к внутренней поверхности трубы 11 пластинами 27. При наличии выпуклости (вогнутости) на поверхности II cer менты 19 смещаются в радиальном направлении, взаимодействуя толкателями

26 с пластинами 27. После выхода иэ зоны неровностей пластины 27 через толкатели 26 возвращают сегменты 19 в исходное положение. В экстремальном случае радиальное перемещение сегмента 19 останавливается взаимодействием заплечиков 20 на подошве с буртами 14 и 17 корпуса и гайки

16 соответственно. В зависимости от величины зоны неровностей работает автономно один сегмент 19, их группа или все сегменты одновременно.

Направляющие 7 во время движения патрона удерживают его в положении соосно с трубой il несколько сжимаясь или разжимаясь при компенсации неровностей ее внутренней поверхности, находясь в постоянном взаимодействии с амортизаторами 6. По прибытию патрона к месту назначения он ударяется амортизатором 13 о стенку приемной камеры и останавливается.

Прекратив подачу сжатого воздуха, патрон вынимается из камеры, отвинчивается крышка 3, проба 2 вынимается из полости 4 корпуса 1, после чего крышка 3 снова завинчивается, патрон помещается в трубопровод 11, и цикл повторяется.

Формула изобретения

Торцовое манжетное уплотнение патрона пневмопочты, содержащее корпус с гнездом по периметру боковой поверхности и расположенные в гнезде и подпружиненные в радиальном направлении уплотнительные сегменты с пазом и выступом каждый, последний иэ которых размещен в пазу смежного сегмента, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повьппения надежности, каждый сегмент снабжен радиально расположенным стержнем и выполнен с буртиками по торцам, расположенными в пазу корпуса, снабженного ограничителями радиального перемещения сегментов, взаимодействующими с их буртиками, при этом каждая пружина представляет собой пластину, а уплотнение снабжено смонтированной на корпусе с возможностью перемещения вдоль

l384500 6 взаимодей ствующие свободным концом с соответствующим стержнем.

Фиг. Л . его продольной оси втулкой, на которой одним концом закреплены пластины, 7Я

39

Л!

384500

/"- Г

Составитель Г,Киселева

Техред Л.Сердюкова- Корректор С.Шекмар

Редактор М. Келемеш

Тираж 78? Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1372/14

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4