Устройство для автоматического измерения продолжительности горения электрической дуги на контактах коммутационного аппарата

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к области :,1ект)отехники, li частности к коммута- ()й апнаратуде. Цель изобретения - расширение функциональных воз1у1ожностей и повышение точности измерения. Устройство содержит датчик 1, сигнализируюш,ий о наличии напряжения на контактах коммутационного аппарата, и датчик 2, сигнализирующий о наличии тока в силовой коммутируемой цепи. Эти датчики подключены соответственно к блоку 3 деполяризации входного сигнала но напряжению и к блоку 4 деноляризации входного сигнала по току. Выходы блоков 3 и 4 соединены соответственно с входами блоков 5 ffoHon jani/C Qm,и 6 повышения входного сопротивления, выходы которых подключены соответственно к входам блоков 7 и 8 оптической гальванической развязки. Выход блока 7 подключен к входу блока 9 формирования запускающего импульса, а выход блока 8-к входу блока 10 фиксации нуля тока и к входу блока 11 формирования останавливающего импульса. Выход блока 10 также подключен к входу блока И. Выходы блоков 9 и 11 соединены соответственно с входами блоков 12 и 13 дополнительной гальванической развязки и деления напряжения импульсов, выходы которых соединены с соответствующими входами (запуска и останова) блока 14, представляющего собой электронный измеритель интервалов времени между запускающими и останавливающими импульсами. Датчик 1 и блоки 3, 5, 7, 9, 12 составляют в совокупности канал запускающих импульсов, а датчик 2 и блоки 4, 6, 8, 10, 11, 13 - канал останавливающих импульсов. Кроме того, в устройство входят блок 15 запрета формирования ложных импульсов, вход которого соединен с выходом блока 8, а выход - с блоками 9 и 11, и блок 16 автоматического возврата схемы в исходное состояние, вход которого соединен с выходом блока 11, а выход - с блоком 15. 1 3. п. ф-лы, 3 ил. о (Л N3 О5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!) 4 Н 01 Н 33/0(1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ ааааа ааау "а а, c. g

Фанал аС ааааааааа ахи . а",. "-;

»

Фау 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4053384/24-07 (22) 08.04.86 (46) 15.07.88. Бюл. № 26 (71) Ленинградское электромашиностроительное объединение «Электросила» им. С. М. Кирова (72) А. 3. Безмозгин и Б. А. Лярский (53) 621.316.524 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1029250, кл. Н Îl Н 33/00, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛ ЬНОСТИ ГОРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ НА КОНТАКТАХ КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА (57 11:fo() p(T(ff ff(относится к области э.1 f(T()0T(хники, в частности к коммутац)п) иной «пи а ратуре. Цель изобретения расширение функциональных возможностей и повышение точности измерения. Устройство содержит датчик 1, сигнализирующий о наличии напряжения на контактах коммутационного аппарата, и датчик 2, сигнализирук)щий о наличии тока в силовой коммутируемой цепи. Эти датчики подключены соответственно к блоку 3 деполяризации входного сигнала IIO напряжению и к блоку 4 деполяризации входного сигналы по току. Выходы блоков 3 и 4 соединены соответственно с входами блоков 5

„„Ь0„„1410126 A 1 и 6 повышения входного сопротивления, выходы которых подключены соответственно к входам блоков 7 н 8 опт11че(кой гальванической развязки. Выход блока 7 подключен к входу блока 9 формирования запускающего импульса, а выход блока 8 — к входу блока 10 фиксации нуля тока и к входу блока 1 формирования останавливающего импульса. Выход блока 0 также подключен к входу блока 1!. Выходы бпоков 9 и 11 соединены соответственно с входами блоков 12 и 13 дополнительной гальванической развязки и деления напряжения импульсов, выходы которых соединены с соответствующими входами (запуска и астапова) блока 14, представляющего собой электронный измеритель интервалов времени между запускающими и останавливак)щи ми импульсами. Рр

Датчик 1 и блоки 3, 5, 7, 9, 12 составляют в совокупности канал запускающих импульсов, а датчик 2 и блоки 4, 6, 8, 10, 11, 13 — канал останавливающих импульсов. Кроме того, в устройство вхо.(HT блок 15 запрета формирования ложных ф импульсов, вход которого соедннен с выходом блока 8, а выход — — с блоками 9 и 11, и блок 16 автоматического возврата схемы в исходное состояние, вход которого соединен с выходом блока 11, а выход — — () с блоком 15. 1 з. п. ф-лы, 3 ил. аа г.ч-,;, г ЬР

1410126

Изобретение относится к электротехнике, а конкретно к технике измерения времени ,дуги коммутационных аппаратов.

Цель изобретения — - расширение функ. циональных возможностей, устройства и по вышение точности измерений.

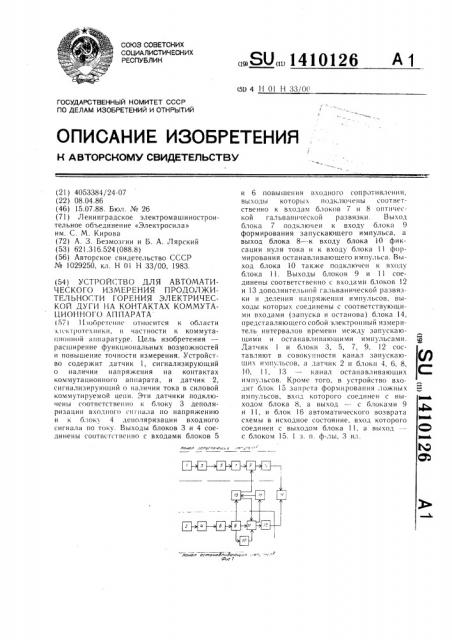

На фиг. изображена блок-схема устр, ойства для автоматического измерения продолжительности горения дуги; на фиг. 2

Схема силовой коммутируемой цепи одиофаз-! ного псремеиного тока и схема конкретого использования предлагаемого устройста для автоматического измерения продолительности горения дуги; на фиг. 3 редставлеиа конструкция изоляционного осования для крепления излучающего диода фототранзистора в блоке оптической гальанической развертки.

Устройство coilcðæèò (фиг. 1) датчик 1, игиализирук щий о наличии напряжения на

l оитактах коммутационного аппарата, и датик 2, снгнализируKnllHH о наличии тока в

< иловой коммутируемой цепи. Указанные, атчики подключены соответственно к блоку деполяризации входного сигнала по на ряжеиию и к блоку 4 деполяризации .ходиого сигнала ио току. Выходы блоов 3 и 4 соединены с входами соотетственно блоков 5 и 6 повышения входого сопротивления, выходы которых под ючены соответственно к входам блоков 7

8 оптической гальванической развязки.

ыход блока 7 подключен к входу блока 9 формирования запускающего импульса, а вых д блока 8 — к входу блока 10 иксации нуля тока и к входу блока 11 ормироваиия останавливающего импульса.

ыход блока 10 также подключен к вход блока !! . Выходы блоков 9 и 11 соед иены соответственно с входами блоков

1 и 13 дополнительной гальванической развязки и деления напряжения импульсов, в! ходы которых соединены с соответствуюц1ими входами (запуска и останова) блок! 14, представляющего собой электронный измеритель интервалов времени между запускающими и останавливающими импульсам и. Датчик 1, блоки 3, 5, 7, 9 и 12 составляют в совокупности канал запускающих импульсов, а датчик 2, блоки 4, 6, 8, 10, 11 и !3 — канал останавливающих импульсов.

Кроме того, в устройство входят блок 15 запрета формирования ложных импульсов, вход которого соединен с выходом блока 8, а выход — с блоками 9 и 11, и блок 16 аВтоматического возврата схемы в исходное состояние, вход которого соединен с выходом блока 11, а выход — с блок< м 15.

В соответствии с блок-схемой устройства (фиг. 2) элементы, входящие в тот или ицой блок, обведены общей штриховой линией, сноской к которой указывается номЕр блока. Кроме того, на фиг. 2 изоб5

55 ражена утолщенной линией схема силовой коммутируемой цепи однофазного переменного тока.

В качестве датчика I напряжения используется сам контакт однополюсного аппарата, который подключен к выпрямительному мосту блока 3 через разделительный трансформатор 17 и соответствующие высокоомные сопротивления !8 и 19. Выход выпрямительного моста подключен к входу триг гера, выполненного на транзисторах 20 и 21, а выход триггера соединен с выполненным на транзисторах 22 и 23 усилителем, в оконечный каскад которого включен излучакиций светодиод 24, служащий совместно с фототранзистором 25 для гальванической развязки блоков 5 и 9. Коллектор фототраизистора 25 соединен с входом блока 9, содержащего ключевые элементы, выполненные иа транзисторах 26 и 27, а также генератор прямоугольных импульсов на транзисторе 28, выполненный ио схеме блокинг-генератора с импульсным трансформатором 29. Одна из обмоток трансформатора 29 соединена через диоды 30, 31 и 32 с низкоомным делителем напряжения на резисторах 33 и 34, являющихся выходными для канала запускающих импульсов.

В качестве датчика тока 2 в канале останавливающих импульсов используется активное сопротивление, представляющее собой часть полного активно-индуктивного сопротивления нагрузки силовой цепи и подключенное непосредственно к выпрямительному мосту блока 4 через соответствующие высокоомные резисторы 35 и 36. Выход выпрямительного моста подключен к входу триггера, выполненного на транзисторах

37 и 38, а выход триггера соединен с входом выполненного на транзисторах 39 и 40 усилителя, в оконечный каскад которого включен излучающий светодиод 41 служащий совместно с фототранзистором 42 для гальванической развязки блока 6 от блоков 10, 11 и 15. С входами блоков 10, 11, и 15 соединен коллектор фототранзистора 42.

Блок 10 состоит из трех ключевых элементов, выполненных соответственно на транзисторе 43 г выключателем 44, на транзисторе 45 и конденсаторе 46, на транзисторе 47 и диоде 48.

Блок 1 состоит из ключевого элемента, выполненного на транзисторе 49, и генератора прямоугольных импульсов на транзисторе 50, выполненного по схеме блокинг-генератора с импульсным трансформатором 51. Одна из обмоток трансформатора 51 соединена через диоды 52, 53 и 54 с низкоомным делителем напряжения на резисторах 55 и 56, являющихся выходными для канала останавливающих импульсов.

Блок 15 состоит из ключевого элемента на транзисторе 57, ключевого эле1410126 мента на стабиловольте 58 и транзисторе 59, релаксационного генератора на конденсаторе 60 и однопереходном транзисторе 61, а также из трех ключевых элементов, выполненных соответственно на тиристоре 62 и транзисторах 63 и 64.

Блок 16 состоит из ключевого элемента на составном транзисторе 65, 66 и из реле времени, выполненного на однопереходном транзисторе 67 и конденсаторе 68.

Устройство блоков 7 и 8 оптической гальванической развязки имеет некоторые особенности в связи с особым выполнением последней. Развязка включает в себя соответственно светоизлучающие диоды 24, 41 и фототран зисторы 25, 42, соосно укрепленные в от- 15 верстиях U-образного изоляционного основания 69 (фиг. 3), выполненных у концов его ветвей. При этом расстояние а между концами ветвей основания 69 выбрано из условия требуемой чувствительности оптической связи (в выполненном устройстве а =.10 мм), а высота ветвей 6 — из условия необходимого (для данного изоляционного материала и ожидаемых величин коммутационных перенапряжений) расстояния утечки (в выполненном устройстве 3=

=20 мм).

На фиг. 2 не показана схема блока 14, так как в качестве его обычно используется один из серийно выпускаемых промышленностью электронных частотомеров позволяющих с высокой точностью измерять интервалы времени между импульсами.

Устройство (фиг. 1) работает следующим образом.

При подаче напряжения на силовую коммутируемую цепь оно сказывается приложенным к разомкнутым контактам аппарата и регистрируется датчиком 1. Напряжение датчика деполяризуются в блоке 3 и преобразуются в блоке 5 в соответствующий электрический сигнал, который по оптической связи блока 7 поступает на вход блока 9. Однако формирования запускающих импульсов в блоке 9 не происходит, так как при этом со стороны блока 15 не поступает разрешающая команда. Такая команда вырабатывается блоком 15 только тогда, когда в силовой цепи протекает ток.

При замыкании контактов аппарата падение напряжения на них черезвычайно мало (не превышают сотых долей вольта) .

Поэтому поступление сигнала от датчика 1 к блоку 9 прекращается и формирование запускающих импульсов по этой причине становится невозможным. Одновременно с замыканием контактов через нагрузочное сопротивление силовой цепи начинает протекать ток. Падение напряжения на активной части этого сопротивления регистрируется датчиком 2, напряжение которого деполяризуется в блоке 4 и преобразуется в блоке 6 в соответствующий сигнал, посту20

55 пающий по оптической связи блока 8 одновременно на входы блоков 10, 11 и 15.

При этом блок 15 посылает в блоки 9 и 11 сигналы, разрешающие подготовку к формированию в них соответственно запускающих и останавливающих импульсов.

Если теперь происходит размыкание контактов аппарата с образованием дугового разряда на них, то возникающее падение напряжения на контактах, зарегистрированное датчиком 1 после деполяризации в блоке 3 преобразуется в блоке 5 в соответствующий сигнал, который через блок 7 поступает на вход блока 9, подготовленного уже к формированию запускающих импульсов командой из блока 15. Блок 9 формирует запускающие импульсы, которые через блок 12 начинают поступать на вход запуска блока 14 — измерителя интервалов времени. С момента поступления первого импульса начинается отсчет времени блоком 14.

При погасании дугового разряда на разомкнутых контактах аппарата прекращается протекание тока по нагрузочному сопротивлению силовой цепи и соответственно прекращается поступление сигнала от датчика тока 2. Это в конечном итоге приводит к формированию блоком 11, ранее получившим разрешающую команду от блока 15, останавливающих импульсов, которые через блок 13 поступают на вход останова блока 14, прекращающего с момента поступления первого же импульса отсчета времени. Сброс показаний блока 14 производится этим блоком автоматически по истечении заданного интервала времени, достаточного для регистрации результата измерения.

Таким образом, продолжительность горения дуги измерятся с момента образования дуги на контакте до момента погасания этой дуги, что соответствует определению времени дуги коммутационного аппарата.

После формирования останавливающих импульсов блоком 11 они начинают поступать также на вход блока 16, который вырабатывает сигнал блоку 15 на возвращение схемы измерения в исходное состояние, после чего процесс измерения может быть повторен. В предлагаемом устройстве возвращение схемы в исходное состояние происходит только после полного погасания дуги, сколько бы она не горела, т, е. исключается преждевременный останов блока 14, что могло иметь место в известном устройстве.

Необходимость в схеме устройства блока 10 обуславливается тем, что переменный ток, меняя свое направление, периодически переходит через нуль. Поэтому необходим блок, который бы отличал естественный переход переменного тока через нуль в процессе горения электрической

1410126

55 дуги в течение нескольких полупериодов от

его спадания до нуля в результате окончательного погасания дуги. Отсутствие блока 10 привело бы к выработке блоком 11 ложных останавливающих импульсов и, следовательно, к получению неверных результатов измерения. Таким образом, функция блока 10 заключается в выработке сигнала запрета на формирование останавливающих импульсов блоком 11 при естественном переходе переменного тока дуги через нуль и в выдаче разрешающего сигнала при окончательном погасании дуги.

Применение электронного измерителя интервалов времени (блок 14) требует защиты от проникновения на его высокоомные входы запуска и останова даже маломощных электромагнитных помех (радиопомех), которые могут вызвать ложные запуски и остановы этого измерителя, т. е исказить резуль таты измерений. Практика измерений на испытательных стендах сильноточной коммутационной аппаратуры показывает, что применение только низкоомных выходов в блоках, гальванически связанных с измерителем, часто недостаточно для подавления радиопомех. В этой связи одним из функциональных назначений блоков 12 и 13 является обеспечение дополнительной гальванической развязки, полностью исключающей проникновение на входы блока 14 радиопомех, наводимых в гальванически связанных между собой элементах блоков 9, 10, 11, 15 и 16. Другой функцией блоков 12 и 13 является изменение величины напряжения импульсов, поступающих на входы блока 14.

Это вызвано тем, что различные типы электрон н ых измерителей интервалов времени требуют для своей надежной работы различные параметры входных импульсов (крутизна фронта и величина напряжения).

Работа устройства в цепи постоянного тока не отличается от его работы в цепи однофазного переменного тока, за исключением того, что блок 10 в этом случае может не использоваться, т. е. может быть выведен из блок-схемы при измерениях, так как необходимость в нем отпадает.

Данное устройство применимо и для измерений в цепи трехфазного переменного тока. Для этого оно должно быть снабжено двумя дополнительными блоками, идентичными блоку 3, и двумя дополнительными блоками, идентичными блоку 4.

При коммутации такой цепи трехполюсным аппаратом напряжения с контактов каждого полюса (датчики напряжения) подаются на различные блоки 3, выходы которых соединяются в этом случае между собой и с входом блока 5, а падения напряжения на активных частях фазных нагрузок (датчики тока) подаются на различные блоки 4, выходы которых соединены между собой и с входом блока 6. При этом продолжительность горения дуги измеряется с момента

45 образования дуги на контакте, разомкнувшемся первым, до момента погасания последней дуги, что соответствует определению времени дуги многополюсного аппарата. Так как при коммутации трехфазных цепей часто наблюдается первоначальное погасание дуги в одном из полюсов аппарата, в то время, как в двух других, дуги продолжают еще гореть и их токи в активных нагрузочных сопротивлениях одновременно переходят через нуль, то при измерениях необходимо применение блока 10.

Схемы, приведенные в качестве примера конкретного выполнения (фиг. 2), работают следующим образом.

При разомкнутых контактах 1 коммутационного аппарата и подаче напряжения на силовую коммутируемую цепь это напряжение оказывается целиком приложенным к контактам и через разделительный трансформатор 17 и резисторы 18 и 19, а также через выпрямительный мост блока 3 поступит на вход триггера, выполненного на транзисторах 20 и 21. Это приведет к мгновенному опрокидыванию триггера, и транзисторы 20 и 21, до этого находившиеся в закрытом состоянии (режим отсечки), откроются и перейдут в режим насыщения. Через коллектор транзистора 21 ток поступит в эмиттер-базовые переходы транзисторов 22 и 23, что в свою очередь, вызовет протекание тока через светоизлучающий диод 24, который начнет излучать световой поток. Этот световой поток падает на светочувствительный слой базы фототранзистора 25, что приведет к

его открытию. При исчезновении напряжения на контактах 1 триггер на транзисторах 20 и 21 возвращается в исходное состояние, транзисторы 22 и 23 закрываются, прекращается протекание тока через светоизлучающий диод 24 и излучение им светового потока, что приводит к закрытию фототранзистора 25.

Так же работают элементы аналогичных блоков в канале останавливающих импульсов. При разомкнутых контактах 1 подача напряжения на силовую коммутируемую цепь не приводит к появлению в ней тока и поэтому на нагрузочном активном сопротивлении 2 отсутствует падение напряжения.

По этой причине через резисторы 35 и 36 и выпрямительный мост блока 4 на вход триггера, выполненного на транзисторах 37 и 38, напряжение не поступает, транзисторы 39 и 40 усилителя закрыты, ток через светоизлучающий диод 41 не протекает и фототранзистор 42 закрыт.

Остальные основные элементы схемы в случае, когда при разомкнутых контактах 1 на силовую коммутируемую цепь подано напряжение, находятся в следующем состоянии; транзисторы 26 и 27 открыты, транзистор 28 закрыт, транзисторы 43, 45 и 47 закрыты, конденсатор 46 незаряжен, 1410126 выключатель 44 разомкнут, транзисторы 49 и 50 закрыты, транзистор 57 закрыт, транзистор 59 открыт и препятствует заряду конденсатора 60, шунтируя его, однопереходный транзистор 61 и тиристор 62 закрыты, а транзисторы 63 и 64 открыты и блокируют работу генераторов на транзисторах 28 и 50, транзисторы 65, 66 и однопереходный транзистор 67 закрыты, а конденсатор 68 разряжен.

При последующем включении испытуемого аппарата его контакты 1 замыкаются, напряжение на них падает практически до нуля, а в силовой цепи начинает протекать ток и на нагрузочном активном сопротивлении 2 возникает падение напряжения. Это соответственно приводит к закрытию фототранзистора 25 и к открытию фототранзистора 42. Закрытие фототранзистора

25 прерывает поступление тока в базу транзистора 26, вследствие чего он закрывается и закрывает транзистор 27, что приводит к блокированию работы генератора запускающих импульсов на транзисторе 28 из-за обрыва цепи питания его базы.

Открытие же фототранзистора 42 приводит к поступлению тока в базу транзистора 49, который, открываясь, блокирует работу генератора на транзисторе 50, шунтируя его базу своим коллектор-эмиттерным переходом. Одновременно ток от фототранзистора 42 поступает в базы транзисторов

43 и 57, открывая их.

Открытие транзистора 43 приводит к открытию связанного с ним транзистора 45, что вызывает заряд конденсатора 46 и открытие транзистора 47, который .через диод 48 в открытом состоянии также блокирует работу генератора на транзисторе 50, препятствуя формированию останавливающих импульсов.

Открытие транзистора 57 приводит к закрытию стабиловольта 58 и, следовательно, транзистора 59, который больше не шунтирует своим эмиттер-коллекторным переходом конденсатор 60, после чего он заряжается за небольшое время до напряжения срабатывания однопереходного транзистора 61. При этом конденсатор 60 через эмиттер-базовый переход транзистора 61 разряжается на управляющий электрод тиристора 62, который открывается, а напряжение на его аноде уменьшается, что приводит к закрытию транзисторов 63 и 64 и они больше ие блокируют работу генераторов на транзисторах 28 и 50. Однако формирование запускающих и останавливающих импульсов не происходит из-за блокирования работы генераторов, соответственно закрытым транзистором 27 и открытыми транзисторами 47 и 49.

При последующем размыкании контактов

1 и образовании дугового разряда на них появится напряжение. Начиная с момента размыкания этих контактов произойдет открытие фототранзистора 25 и транзисторов

26 и 27. Это приводит к разблокированию блокинг-генератора на транзисторе 28 и к формированию запускающих импульсов, которые через выходную обмотку трансформатора 29 и диоды 30, 31, 32 поступают к делителю напряжения на низкоомных резисторах 33 и 34. К этому делителю (на полное или частичное напряжение импульса) .подключен вход запуска электронного измерителя интервалов времени. С момента поступления запускающего импульса на вход запуска начинается отсчет времени измерителем.

При погасании дугового разряда на кон15 тактах 1 прерывается ток в силовой коммутируемой цепи и, следовательно, исчезает падение напряжения на активном нагрузочном сопротивлении 2, что приводит к закрытию фототранзистора 42 и, следовательно, к закрытию транзисторов 43, 45, 49 и 57. Однако работа генератора останавливающих импульсов на транзисторе 50 блокируется открытым транзистором 47, через базу которого протекает ток разряда конденсатора 46. Время разряда конденсатора 46 выбрано минимально возможным, 30

4$

55 но таким, чтобы в случае повторного зажигания дуги на контактах ток перехода через нуль успел бы нарасти до величины, при которой произойдет срабатывание триггера на транзисторах 37 и 38 и, следовательно, открытие фототранзистора 42, приводящее к повторному блокированию работы генератора останавливающих импульсов на транзисторе 50, как описано выше. Если повторных зажиганий дуги не происходит или если они прекращаются, т. е. дуга гаснет окончательно, то по истечении времени разряда конденсатора 46, обычно не превышающего 0,2 мс, транзистор 47 закрывается, генератор на транзисторе 50 разблокируется и начинается формирование останавливающих импульсов. Эти импульсы через выходную обмотку трансформатора 51 и диоды 52, 53 и 54 поступают к делителю напряжения на низкоомных сопротивлениях 55 и 56, к которым непосредственно подключен вход с останова измерителя интервалов времени. С момента поступления останавливающего импульса на вход останова измерителя прекращается отсчет времени.

Возврат схемы в исходное состояние и, подготовка ее к следующему измерению происходит автоматически следующим образом.

Одновременно с поступлением останавливающих импульсов на вход измерителя интервалов времени импульсное напряжение от специальной обмотки трансформатора 51 поступает на конденсатор 68. Конденсатор

68 начинает заряжаться и после того, как напряжение на нем достигнет напряжения срабатывания однопереходного тран1410126

Формула изобретения

55 зистора 67, этот транзистор откроется и конденсатор 68 разрядится через базовые цепи транзисторов 65 и 66. При этом тран(зистор 65 своим эмиттер-коллекторным переходом шунтирует анод-катод тиристора 62, что приводит к его закрытию. После закрытия тиристора 62 возрастает напряжение на базовых цепях транзисторов 63 и 64, они открываются и блокируют работу генераторов на транзисторах 28 и 50. После окончания разряда конденсатора 68 транзисторы 65, 66 и 67 возвращаются в исходное состояние. Схема подготовлена к следующему измерению.

При измерении продолжительности горения дуги в трехфазной силовой цепи переменного тока в процессе отключения ее трехполюсным аппаратом работа схемы остается той же, за исключением того, что в качестве датчиков напряжения используются соответственно контакты трех полюсов и применяются дополнительные блоки 3, а в качестве датчиков тока — активные части фазных нагрузочных сопротивлений коммутируемой цепи и применяются дополнительные блоки 4.

Работа схемы при измерениях в цепях постоянного тока не отличается от работы в однофазной цепи переменного тока при отсутствии разделительного трансформатора, за исключением того, что при этом выключатель 44 может быть замкнут, в связи с чем транзисторы 43, 45 и 47 находятся всегда в запертом состоянии и не оказывают влияния на работу генератора на транзисторе 50. Такое блокирование работы указанных транзисторов возможно потому, что периодический переход тока через нуль отсутствует при измерениях в цепях постоянного тока.

Наряду с возможностью применения как в цепях постоянного, так и переменного (одно- и трехфазного) токов преимуществом данной схемы является то, что она допускает измерения в цепях как с большими номинальными напряжениями, так и с высокими кратностями перенапряжений, возникающих в процессе коммутации на контактах коммутационных низковольтных аппаратов. Это достигается выполнением оптической гальванической развязки с использованием светоизлучающего диода 24, 41 и фототранзисторов 25, 42, соосно укрепленных в отверстиях U-образного изоляционного основания 69, выполненных у концов его ветвей (фиг. 3). При этом расстояние а между концами ветвей основания 69 выбирается из условий требуемой чувствительности оптической связи (в выполненном устройстве a=10 мм), а высота ветвей Ь вЂ” из условия необходимого (для данного изоляционного материала и ожидаемых величин коммутационных перенапряжений) расстояния утечки (в выполненном устройстве h=20 мм) .

Кроме того, преимуществом схемы является повышенная четкость и стабильность уровней срабатывания, достигаемая релейной характеристикой блоков повышения входного сопротивления, которые выполнены по схеме триггера на разнополярных транзисторах со стабилизацией порога срабатывания и с последующим усилением входного сигнала. Положительной особенностью схемы является также дополнительная гальваническая развязка между электронным измерителем интервалов времени и электрически связанными между собой блоками: формирования импульсов, запрета формирования ложных импульсов и автоматического возврата схемы в исходное состояние, что исключает проникновение маломощных радиопомех со стороны этих блоков на высокоомные входы измерителя интервалов времени. Такая развязка получена благодаря электромагнитной связи между обмотками трансформатора блокинг-генератора, по схеме которого выполнены блоки формирования запускающих и останавливающих импульсовв.

Предлагаемая схема позволяет использовать в своем составе известные электронные измерители интервалов времени, в качестве которых обычно используются электронные частотомеры различных типов. Это возможно потому, что устройство содержит на выходе каждого канала резисторный делитель напряжения импульсов, позволяющий изменять величину напряжения импульса и крутизну его фронта, которые согласуются с требованиями к параметрам входных импульсов частотомеров различных типов.

Обладая указанными преимуществами, устройство сохраняет все положительные свойства известного устройства для автоматического измерения продолжительности горения дуги постоянного тока, а именно: имеет малые массо-габаритные показатели и может быть выполнено в виде переносного прибора; может использоваться при проведении требуемых нормативнотехнической документацией коммутационных операций «О» — отключения и «ВО» — включения с последующим отключением; пригодно для статистических исследований временных параметров дуговых разрядов; может эксплуатироваться на испытательных стендах с высоким уровнем электромагнитных помех; не оказывает заметного влияния на процесс горения дуги на контактах аппарата.

1. Устройство для автоматического измерения продолжительности горения электрической дуги на контактах коммутационного аппарата, содержащее в каналах запускающего и останавливающего импуль1410126

Т2 сов соответственно датчики напряжения и тока, последовательно соединенные в каждом канале блоки повышения входного сопротивления и деполяризации входного сигнала, блоки оптической гальванической развязки и блоки формирования импульсов, электронный измеритель интервалов времени, а также общий для указанных каналов блок запрета формирования ложных импульсов, выходы которого соединены с блоками формирования импульсов в обоих каналах, и блок автоматического возврата схемы в исходное состояние, отличающееся тем, что, с целью расширения его фу нкциональных возможностей и повышения точности измерений, оно снабжено блоком дополнительной гальванической развязки и деления напряжения импульса в каждом канале, а также блоком фиксации нуля тока в канале останавливающего импульса, причем выходы блоков формирования импульсов соединены с входами соответствующих блоков дополнительной гальванической развязки и деления напряжения импуль«а, а выходы последних - — « соответствующими входами измерителя интерва108 времени, выход блока оптической гальванической развязки в канале останавливающих импульсов соединен с выходами блока фиксации нуля тока и блока запрета формирования ложных импульсов, а выход блока фиксации нуля тока соединен с входом блока формирования останавли10 вающих импульсов, выход которого соединен с входом блока автоматического возврата схемы в исходное состояние, подключенного своим выходом к входу блока запрета формирования ложных импульсов.

2. Устройство по и. 1, отличающееся тем, что блоки оптической гальванической развязки выполнены на светоизлучающем диоде и фототранзисторе, соосно укрепленHbIx на изоляционном L-образном основании в отверстиях, выполненных у концов его ветвей.

14!0126

Г.оставитсдь Б.Г!оиова

Редактор М. Нелодужснко Текред И. Верее Корректор М. Васильева

3 и к аз 3488!50 Тираж 746 IIîäïèñíîå

ВНИИГ! И Государственного комитета С(:(:Р ио ледаги изобретений и открытий ! 3035, Москва, Ж вЂ” 35, аугнския наб., д. 4/5

Произволствснно-полиграфическое ирслпринтис. г. Ужгород. уси Проектная, 4