Образец с имитатором подповерхностного дефекта для вихретокового дефектоскопа с накладным преобразователем

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для настройхш, поверки и градуировки вихретоковьк дефекто- , скопов с 1 акладным преобразователем. Повышение точности имитации подповерхностных дефектов достигается благодаря тому, что отсутствует искажение линий -тока, обтекающих дефект. Ток, возбужденный в образце с имитатором подповерхностного дефекта, обтекает несплошности по двум руслам , разделенным поверхностью сопряжения . Поверхность сопряжения выбрана такой, что не вносит дополнительных искаженк из-за разделения образца на слои 1, 2. При неточности сборки образца возможно несовмещение кромок полости 3 (несплошности ) , вследствие чего ток будет перетекать из одного слоя в другой. Однако благодаря диэлектрической пленке 3 это не скажется }ia точности имитации. 3 з.п. ф-лы, 5шт, ; сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЙ4АЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5)) q 4 01 N 27/82, 27/90

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4254312/25-28 (22) 24.04.87 (46) 23;11.88. Бюл. И- 43 (71) Всесоюзный заочный машиностроительный институт (72) П.Н.Шкатов, В.E.Øàòåðíèêîâ и А.A.Øèøêàðåâ (53) 620. 179. 14 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1006992, кл. С 01 N 27/90, 1983. (54) ОБРАЗЕЦ С, ИМИТАТОРОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ДЕФЕКТА ДЛЯ ВИХРЕТОКОВОГО

ДЕФЕКТОСКОПА С НАКЛАДНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕИ (57) Изобретение относится к иеранрушающемуу контролю и может быть использовано для настройки, поверки и градуировки вихретоковых дефекто-, скопов с накладным преобразователем.

Повышение точности имитации подповерхностных дефектов достигается благодаря тому, что отсутствует искажение линий тока, обтекающих дефект.

Ток, возбужденный в образце с имитатором подповерхностного дефекта, обтекает несплошности по двум руслам, разделенным поверхностью сопржкения. Поверхность сопряжения выбрана такой, что не вносит дополнительных искажений из-эа разделения образца на слои 1, 2. При неточности сборки образца возможно несовмещение кромок полости 3 (несплошности), вследствие чего ток будет перетекать пз одного слоя в Ю другой. Однако благодаря диэлектрической пленке 3 это не скажется на точности имитации. 3 з.п. ф-лы, 5ил. {

1439480 (-+ Х) (2о + — h+ Х) (2Т-28 — — h -Х)

h 3 3

2 2 2

=(— - Х) (2t + — + Х) (2т-23- — ? — Х)

h h 30

2 2

Э где о — глубина залегания дефекта;

h — - глубина дефекта;

Т вЂ” толщина образца, равная суммарной толщине. Т, +Т слоев.

При (3+? ) О, 1 Т величину К мож но определять из условия

40 х = —" +E -. 3 Ф+л).

Слои 1 и 2 изолированы друг от друга при помощи диэлектрической пленки 4. Расчетная модель содержит 45 зеркальные изображения 5 и 6 контура дефекта (трещины), расположенные у верхней и нижней поверхности образца соответственно.

Образец с имитатором подповерхнсстного дефекта для вихретоковых дефектоскопов с накладными преобразователями используется следующим образом, В образце при помощи накладного вихретокового преобразователя (не

55 показан) возбуждаются вихревые токи.

Под влиянием имитатора внутреннего дефекта они разделяются на два русла

1?зобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для настройки, поверки и градуировки вихретоковых дефектоскопов с накладным преобразователем, Цель изобретения — повышение точности имитации за счет исключения влияния переходного сопротивления между слоями. !О

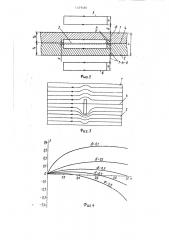

На фиг.1 представлена конструкция образца; на фиг.2 — расчетная модель; на фиг.3 - распределение вихревых токов, обтекающих дефект; на фиг„4 и 5 — расчетные зависимости, Образец состоит из слоев 1 и 2, в которых со стороны поверхности сопряжения выполнены части полости 3

h h на глубину — - Х и — + Х соответст2 2 2О венно.

Поверхность сопряжения выполнена со смещением Х относительно плоскости симметрии имитатора дефекта, параллельной поверхностям слоев 1 и 2,, 25 определяемым иэ соотношения относительно поверхности, в которой лежит плоскость сопряжения слоев и 2. Вследствие этого влияние плоскости сопряжения исключается. Диэлектрическая пленка 3 препятствует перетеканию тока из одного слоя в другой при неточной сборке.

Конструкцию предлагаемого образца с имитатором подповерхностного дефекта для вихретоковых дефектоскопов с накладным преобразователем можно обосновать следующим образом. Под действием внутреннего дефекта возбужденные в образце токи перерасгределяются по определенным контурам обтекания. Подобные контуры можно получить как результат действия вторичных источников, размещенных в объеме дефекта. Эти источники можно представить совокупность электрических диполей. Чтобы определить картину силовых линий вторичных источнйков можно воспользоваться подобием магнитных и электрических полей при определенных условиях. В нашем слу,.ае для этого электрические диполи заменяются магнитными, а электропроводящая среда — ферромагнитной. Согласно теоремы Стокса совокупность магнитных диполей в итоге сводится к рамке с током, охватывающей площадь трещины по ее контуру. Границы раздела по поверхности изделия учитываются с помощью зеркальных изображений этой рамки. В результате получаем расчетную модель, показанную на фиг.2. Строго говоря, для пластины получается бесконечная последовательность изображений. Однако существенный вклад в формирование си1 ловых линий дают только два, размещенные над поверхностями. Представляет интерес плоскость, относительно которой русла тока, обтекающего трещину, разветвляются. Эта плоскость разветвления совпадает с плоскостью, в которой вектор-потенциал А, определяемый суммой токов в рамке и ее изображениях, равен нулю.

При этом искомая плоскость проходит через плоскость основной рамки охватывающей трещину. Для протяженной трещины рамка вырождается в двухпроводную линию и наличие такой плоскости становится очевидным, так как вертикальные стороны протяженной рамки дают несущественный вклад в картину распределения силовых линий з

14394 вторичных источников. Для короткой рамки картина поля усложняется °

Однако положение плоскости разветвления не изменяется.

Смещение Х плоскости разветвления относительно середины дефекта определяется из уравнения, полученного при условии равенства нулю векторпотенциала А от суммы токов в основ- 1р ной рамке и ее изображениях. Уравнение имеет вид (— + Х) (28 + — h + Х) (2Т-28 — — h — Х)

h 3 3

2 2 2

15 (— — Х) (23+-+Х) (2Т-2F- — h — Х) = О

h h 3

2 2 2

Э где Х вЂ” смещение плоскости сопряжения относительно середины дефек- 20

I та, Т вЂ” толщина образца, 3 — глубина залегания дефекта;

h — глубина дефекта.

Решение уравнения целесообразно 25 получить численными методами.

Результаты представлены на фиг.3 и 4 в виде зависимостей X=f(h) и Х=

=f(8) при фиксированных значениях 8,Т и h T соответственно. Величина Х 30 нормирована по Т..

При T -10(h+8) влиянием нижнего изображения рамки можно пренебречь и величина Х определится по упрощенной формуле

35 х = — +8- 8 (8+ь).

Части полости имитируемого дефекта выполняются со стороны поверхности 4р сопряжения в верхнем слое на глубину

h — — Х а в нижнем. слое на глубину

h — + Х.

Предлагаемый образец с имитатором подповерхностного дефекта для вихретоковых дефектоскопов с накладным преобразователем обеспечивает высокую точность имитации по сравнению с известными образцами.

Более высокая точность имитации обеспечивается тем, -что отсутствует искажение линий тока, обтекающих дефект, что достигается выбором плос55 кости сопряжения слоев в плоскости разветвления русел тока. Кроме того, 80 исключается переходное сопротивление между слоями с помощью диэлектрической пленки, изолирующей их друг от друга.

Формула изобретения

1. Образец с имитатором подповерхностного дефекта для вихретокового дефектоскопа с накладным преобразователем, включающий два сопрягаемых слоя и имитатор подповерхностного дефекта в виде полости, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности имитации, полость выполнена в обоих слоях, поверхность сопряжения выполнена со смещением Х относительно плоскости симметрии имитатора дефекта, параллельной поверхностям слоев, определяемым из соот— ношения (— + X) (28 + — h + X) (2T-28- — h — X) =

h 3 3

2 2 2

=(— — Х) (2Р + — + Х) (2Т-23 — — h — X)

Ь h 3

2 2 2 где 3 — глубина залегания дефекта;

h — глубина дефекта, Т вЂ” толщина образца, равная суммарной толщине T +Т слоев, 2 а толщина Т второго слоя и глубина полостей во втором и первом слоях выбрана соответственно из соотношений

Т =3+ — — Х, Ь = — — Х

h h

h и11 = — +Х.

2. Образец по п. 1, о т л и ч а— ю шийся тем, что при (I+h) 0,1Т величина Х определяется из условия

Х = †" + Р - 8(8+Ь) .

3. Образец по пп. 1 и 2, о т л ич а ю щ и Й с я тем, что, с целью повышения точности образцов с дефектами типа трещин, первый и второй слои образца электрически изолированы.

4. Образец по п. 3, о т л и ч а— ю шийся тем, что электрическая изоляция выполняется с помощью ди— электрической пленки, размещенной между слоями.

1439480

1439480

-Of

-Я2

-ОУ

Составитель И.Рекунова

Редактор С.Патрушева Техред M.Äèäûê Корректор И. Васильева

Тираж 847

Заказ б070/43

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Moczsa, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4