Вибрационно-центробежный сепаратор

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к технике разделения сыпучих смесей и может быть использовано в сельскохозяйственной, горнорудной, химической промышленности. Цель изобретения - повышение надежности в работе сепаратора за счет снижения динамических нагрузок в его узлах при переходе колеблющейся системы через резонансную зону. На трубчатой оси 1 установлены с возможностью вращения цилиндрические решета (ЦР) 2 и 3 и два дебалансных диска 4 и 5. Ось 1 опирается на упругие элементы 7,8 и 9, размещенные в центральной 10 и симметрично расположенных по обе стороны от нее крайних 11 и 12 опорных стойках. Стойки 11 и 12 с упругими элементами 8 и 9 размещены между ЦР 2 и 3 и центральной стойкой 10. Информационные силы дебалансных дисков 4 и 5 заставляют ось 1 вместе с ЦР 2 и 3 совершать сложное пространственное движение. Зерновой материал, перемещаясь вдоль ЦР 2 и 3, разделяется на две фракции. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 07 В 1 26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4403038/30-03 (22) 04:04.88 (46) 23.04.90. Бюл. № 15 (71) Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (72) П. М. Заика, Д. И. Мазоренко, В. И. Пугачев и П. А. Миронов (53) 621.928.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 595019, кл. В 07 В 1/26, 1978.

Авторское свидетельство СССР № 1347998, кл. В 07 В 1/26, 1987. (5) ВИ Б РАЦИОННО- ЦЕ НТРОБЕЖНЫ1 1

СЕ ПА PA TOP (57) Изобретение относится к технике разделения сыпучих смесей и м.б. использовано в сельскохозяйственной, горно-рудной, химической пром-сти. Цель изобретения — поИзобретение относится к устройствам для разделения сыпучих смесей, например зернового вороха сельскохозяйственных культур, и, кроме сельского хозяйства, может быть использовано в горно-рудной, химической промышленности, промышленности строительных материалов и других отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения — повышение надежности в работе сепаратора за счет снижения динамических нагрузок в его узлах при переходе колеблющейся системы через резонансную зону.

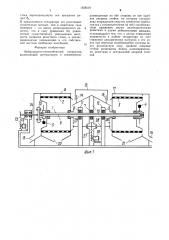

На фиг. 1 изображена принципиальная схема виброцентробежного сепаратора; на фиг. 2 — расчетная схема решетного стана сепаратора аналога: а — направление осей неподвижной (0 ) и подвижной (OXYZ) осей координат, координаты Х," расположения упругих элементов и опорйых стоек на т убчатой оси; б, в, г — расположение точек

В .3&, Х! крепления упругих элементов подвески

„„SU„„. 1558510 . А 1 вышение надежности в работе сепаратора за счет снижения динамических нагрузок в его узлах при переходе колеблющейся системы через резонансную зону. На трубчатой оси 1 установлены с возможностью вращения цилиндрические решета (ЦР) 2 и 3 и два дебалансных диска 4 и 5. Ось 1 опирается на упругие элементы 7 — 9, размещенные в центральной 10 и симметрично расположенных по обе стороны от нее крайних 11 и 12 опорных стойках. Стойки 11 и 12 с упругими элементами 8 и 9 размещены между

ЦР 2 и 3 и центральной стойкой 10. Информационные силы дебалансных дисков 4 и 5 заставляют ось 1 вместе с ЦР 2 и 3 совершать сложное пространственное движение. Зерновой материал, перемещаясь вдоль ЦР 2 и 3, разделяется на две фракции. 3 ил. (витых цилиндрических пружин растяжения — сжатия) к трубчатой оси и опорным стойкам в плоскостях, перпендикулярных оси Х (оси трубы) в центре (в) и по краям оси (б, г); на фиг. 3 изображена форма поверхности, которую описывает геометрическая ось решетного стана с двухдисковым дебалансным вибратором при установке угла между дебала нса ми, равного 180 .

Решетный стан сепаратора включает трубчатую ось 1, два установленных на ней с возможностью вращения цилиндрических решета 2 и 3 и два дебалансных диска 4 н 5, размещенных на концах оси 1 и жестко связанных между собой валом 6 так, что угол между дебалансами на дисках составляет 180 (фиг. 1). Трубчатая ось 1 опирается на упругие элементы 7 — 9, размещенные в центральной 10 и симметрично расположенных по обе стороны от нее крайних 11 и 12 опорных стойках. Центр тяжести и центр симметрии колеблющейся части сепаратора

1558510 т1=,, Xsinwt;

2mrw 1 — Xcoswt, 2mrw 1

1„(Р„;-со ) (2) (3) совпадает с серединой его оси, где установлена центральная опорная стойка 10, к которой крепится бункер зерна 13 с регулировочными заслонками 14 и 15. Крайние опорные стойки ll и 12 с упругими элементами 8 и 9 размещены между цилиндрическими решетами 2 и 3 и центральной опорной стойкой 10. Цилиндрические решета закрыты кожухами 16 и 17, имеющими выходные патрубки 18 и 19 для сбора сходовой фракции и патрубки 20 и 21 для сбора проходовой фракции.

Привод вращения дисков с дебалансами осуществляется от электромотора 22 посредством клиноременной передачи 23, промежуточного вала 24 и гибкой муфты 25. Привод вращения решет осуществляется от электромотора 26 посредством клиноременной передачи 27, промежуточного вала 28 и цепных передач 29 и 30.

Сепаратор работает следующим образом.

Инерционные силы вращающихся дебалансов выводят колеблющуюся часть сепаратора из положения равновесия,и ось 1 вместе с вращающимися решетами 2 и 3 совершает сложное пространственное движение. 3ерновой материал из бункера 13 через заслонки 14 и 15 поступает во вращающиеся и одновременно вибрирующие решета. Образующийся под действием центробежных сил кольцевой слой, перемещаясь с-помощью вибраций вдоль решета, разделяется на две фракции: сходовая выводится по патрубкам

18 и 19, а проходовая — через патрубки

20 и 21.

Согласно расчетной схеме (фиг. 2) и системе 6+К дифференциальных уравнений, описывающих движение тела S с К механическими вибраторами, оси вращения дебалансов которых произвольно расположены в пространстве и с п элементами упругой подвески, оси которых также произвольно расположены в пространстве, уравнения перемещения точек оси решетного стана сепаратора (фиг. 1 и 2) имеют следующий вид: где m, r, w — масса, радиус и частота вращения дебаланса, (— расстояние от центра оси до плоскости вращения дебаланса, 1„1„— моменты инерции решетного стана относительно осей Z, Y, Р„, P, — собственная частота свободных колебаний решетного стана при

его перемещении в направлении обобщенных координат сри g.

Из анализа уравнений (1) — (3) следует, что геометрическая ось решетного стана перемещается в пространстве так, что одна ее точка остается неподвижной, а остальные описывают окружности, лежащие на конической поверхности, образованной вращением этой оси вокруг неподвижной точки иг. 3). Радиус этих окружностей А—

q + является радиальной составляющей амплитуды колебаний вращающихся решет, монотонное возрастание которой от центра колебаний (неподвижной точки) к концам оси обуславливает ускоренное перемещение частиц сепарируемой сыпучей смеси по внутренней поверхности решета в том же направлении. Но так как скорость перемещения частицы по решету пропорциональна его амплитуде колебаний, то для увеличения пропускной способности решета (производительности сепаратора) его необходимо устанавливать как можно ближе к краю трубчатой оси. Однако такому расположению решет препятствуют крайние опорные стойки, на которые опирается через упругие элементы подвески их ось вращения.

Поэтому расположение элементов упругой подвески решетного стана на трубчатой оси (и соответствующих им опорных стоек) между цилиндрическими решетами и центральной опорой дает возможность или удлинить или переместить решета на края оси, где они будут более интенсивно воздействовать. на сепарируемую сыпучую смесь, и тем самым получить существенный положительный эффект — увеличение производительности сепаратора и удельной производительности за счет их работы в более интенсивном режиме.

Установка упругих элементов подвески решетного стана ближе к центральной опоре приводит к ряду других положительных эффектов, неизбежно имеющих место в связи с уменьшением в этом случае коэффициентов жесткости подвески решетного стана сепаратора в направлении обобщенных координат гр и ф (в направлении поворота решетного стана вокруг осей g и 1 ) . Обусловлено это тем, что подобные семяочистительные вибросепараторы, решетные станы которых совершают малые отклонения от положения устойчивого равновесия (вибрации), проектируются для работы в далекозарезонансном режиме, при котором частота вынуждающей силы w значительно больше собственной частоты свободных колебаний решетного стана Р, чтобы величина амплитуды вынужденных колебаний была мало чувствительна к изменению частоты вынужденных колебаний, вызываемому требованиями технологического процесса, выполняемого сепаратором.

На основании результатов вычисления правой части уравнений (2), (3) легко

1558510 убедиться, что практически незначительные изменения амплитуды вынужденных колебании при изменении их частоты наступают с момента w)8P (или при собственной частоте свободных колебаний P l/8w).

Кроме того, уже при таком соотношении

w/Р колеблющаяся система сравнительно быстро проходит резонансную зону при пуске и остановке сепаратора, благодаря чему а мплитуда не успевает увеличиться настолько, чтобы для ее гашения требовалось применять демпфирующие устройства.

Таким образом, из результатов теоретических и экспериментальных исследований закономерностей решетного стана сепаратора следует, что соблюдение соотношения

w)8P является обязательным условием работоспособности сепаратора, то есть для ее обеспечения ч а стота вынуждающей силы w (в данном случае — центробежной силы инерции F =mrw ) должна быть как можно больше (минимум в 8 раз) собственной частоты свободных колебаний P. Но так как величина возмущающей силы Р„пропорциональна квадрату частоты вращения дебаланса w, то при больших значениях собственной частоты свободных колебаний P выполнение этого условия (w)8P) приводит к большим динамическим нагрузкам на узлы и детали сепаратора, что, в свою очередь, снижает надежность их в работе и долговечность, повышает требования к их прочности: применение более качественных материалов, различного вида упрочнений. Кроме того, с увеличением частоты возмущающей силы увеличивается расход энергии на привод решетного стана в колебательное движение, а для быстрого перехода колеблющейся системы через резонансную зону требуется тем больший запас мощности источников привода, чем выше собственная частота свободных колебаний решетного стана. И, напротив, при меньших значениях собственной частоты свободных колебаний P выполнение требуемого соотношения w/P)8 взможно при меньших значениях м, а значит, и при меньших динамических нагрузках на узлы и детали сепаратора, что, в свою очередь, повышает надежность в работе и долговечность решетного стана, уменьшает его энергоемкость в результате меньших затрат энергии на сообщение решетному стану колебаний меньшей частоты, а также использования в этом случае источни ков привода меньшей мощности из-за уменьшения ее запаса, требуемого для быстрого перехода зоны резонанса.

Таким образом, желательно обеспечить в предлагаемом зарезонансном виброцентробежном сепараторе указанное значение отношения w/Р при как можно меньших значениях собственных часот свободных колебаний Р, и Р„, определяемых по формулам (4) . (5)

5 где Р,Є— собственные частоты свободных колебаний решетного стана при его перемещении в направлении обобщенных координат ч и ч;

k — коэффициенты жесткости под70 вески решетного стана при его повороте вокруг неподвижных осей и ;

I„1, — моменты инерции решетного стана относительно его осей симметрии 0 Х и 0 Y.

Из выражений (4) и (5) следует, что собственную частоту свободных колебаний можно уменьшить или за счет изменения массовых и геометрических параметров решетного стана (увеличением моментов инерции 1

20 I ), или уменьшением коэффициентов жесткости подвески k è 1 „.

В данном случае имеет место второй вариант, когда положительный эффект от уменьшения собственной частоты свободных колебаний P обусловлен уменьшением жесткости упругой подвески (ее коэффициентов k и k„) за счет смешения упругих элементов подвески на оси вращения решет ближе к ее середине (к центру колебаний).

Для подвески решетного стана известно30 го виброцентробежного сепаратора, состоящей из 36 витых цилиндрических пружин растяжения-сжатия, установленных на трубчатой оси так, что их (пружин) оси лежат в плоскостях, перпендикулярных оси вращения решета (фиг. 2а, б, в, г), в соответствии с

35 системой дифференциальных у равнений, выражение для коэффициентов подвески и k имеет следующий вид:

k+ — k 6 (kg(2R>+R )+S„(k>+2 qg) ), (6)

40 где k,,k коэффициенты жесткости витых цилиндрических пружин в направлении, параллельном и перпендикулярном оси пружины, Кч, R„— радиусы окружностей, на которых расположены точки крепле45 ния пружин подвески к оси вращения решет; „— расстояние от центра колебаний (совпадающего с центром оси) до плоскости, в которой лежат точки крепления пружин к оси.

Согласно выражению (6) коэффициенты жесткости подвески решетного стана известного сепаратора k и k численно равны (в силу симметрии решетного стана относительно осей Z и Y), а их величина пропорциональна квадрату расстояния от центра оси вращения решет до плоскости, проходящей через оси пружин и середины крайних опорных

1558510 стоек перпендикулярно оси вращения решет f„.

В предлагаемом сепараторе это расстояние значительно меньше, чем в известном (как минимум — на длину цилиндрического ре- 5 шета), что в силу уравнения (6) равнозначно существенному уменьшению жесткости подвески решетного стана, а значит, равнозначно уменьшению и его собственной частоты свободных колебаний.

Формула изобретения

Вибрационно-центробежный сепаратор, включающий центральную и симметрично размещенные по обе стороны от нее крайние опорные стойки, на которые установлена посредством упругих элементов трубчатая ось с установленными на ней с возможностью вращения двумя цилиндрическими решетами и двумя дебалансными дисками, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности в работе сепаратора за счет снижения динамических нагрузок в его узлах при переходе колеблющейся системы через резонансную зону, крайние опорные стойки размещены между цилиндрическими решетами и центральной опорной стойкой.

1558510

1—

/

С оста вит ель Б. Левч ае в

Редактор А. Козориз Тех ред И. Ве ре с Корректор Э. Лончакова

Заказ 796 Тираж 519 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 7K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, !О1