Устройство для решения уравнений математической физики

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к области аналоговой и цифроаналоговой вычислительной техники и может быть использовано для решения широкого класса задач математической физики. Цель изобретения - повышение точности и расширение класса решаемых задач за счет изменения структуры моделируемой среды. Цель достигается путем применения в модели-сетке дискретных резисторов, управление соединений между которыми, а также между узлами, источниками и опросом на выходную шину осуществляется с помощью оптоэлектронных ключей, управляемых с экрана телевизионного монитора по заданию с ЦВМ. 2 ил.

СОЮЗ COBEÒCHÈÕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51)5 С 06 Е 3/00

)1 Г Ж 41 р.Л ,,1 . ь)Ь 11

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

+ ) ф» q(r> 2) Kq (r> 2) = е а

Sz г

-f(r 2) °

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4371451 /24-24 (22) 01.02.88 (46) 07.11.90. Бюл. ¹ 41 (71) Томский политехнический институт им. С.М.Кирова (72) А.Ф.Лавренюк (53) 681.333 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 460550, кл. G 06 G 9/00,. 1975. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕИЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ (57) Изобретение относится к аналоговой и цифроаналоговой вычисИзобретение относится к цифроаналоговым вычислительным средствам с применением элементов оптоэлектроники и может быть использовано для решения широкого класса задач математической физики.

Цель изобретения — повышение точности

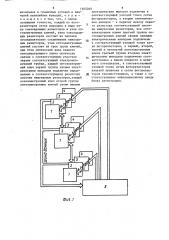

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 — схема узлового элемента.

Устройство содержит три сетки йоторезисторов 1,д, состоящих из узла токозадающих резисторов 1; ° 1, узла оптоэлектронных ключей 21, каждый из которых состоит из первой 2, ° 1, второй 2, 2 и третьей 2; 3 групп оптоэлектронных ключей, оптически связанных с соответствующим участком экрана 3 соответствующей электроннолительной технике и может быть использовано для решения широкого класса задач математической Ьизики. Цель изобретения — повышение точности и расширение класса решаемых задач за счет изменения структуры моделируемой среды, Цель достигается путем применения в модели-сетке дискретных резисторов, управление соединений между которыми, а также между узлами, источниками и опросом на выходную шину осуществляется с помощью оптоэлектронных ключей, управляемых с экрана телевизионного монитора по заданию с ЦВМ. 2 ил. лучевой трубки 4, информационный вход которой подключен к соответствующему выходу блока задания начальных и граничных условий и значений нелинейных функций 5.

Устройство работает следующим образом.

Для примера рассмотрим решение уравнения изотропного переноса для двумерной области а,„а — — 9 — -(u(r 2) + где ({г,z) — моделируемая функция в системе координат г,2;

1605265

30 (4) 40 (5) D, Ê- параметры моделируемой среды;

f(r,z) - функция источника;

0 — для плоской геометрии;

1 — для цилиндрической геометрии.

Уравнение (1) можно привести к следующему конечно-разностному уравнению 10

Рк.у, ЧК+,Е Va,Å РК-М, Y1ß К-,Е,ь ь) е (ь и ), e 4 И 1 ЕУг 1 к (9ке. - (Р к,е ) 1"" „(Ч,Е л ч и l5

Ч,,) ",еюе, () где для коэффициентов с точностью до величин первого порядка малости имеем 20

К

1 ° тк- Уг / г

= — — — — (вМ)

k.Ó2. Ь r 1 аЯ

- г„+d гав)к,а, Ы

1„<- У r к

М

- (® )е-ч,,к е уг

Fk,Å 1,«drdz) kÅ °

1 . Таким образом, конечно-разностное уравнение (2) при условии (3) имеет первый порядок аппроксимации и второй интегральный порядок точности и может быть приведено к виду а„ ц, + Ь„е „е„+ с ф„, +

+ 1ЦЧк,е-Г Рк,еЧ e f k,t. 1

L,В I1" k y " k1 М,6 Pq.yz k

1 РЕ р гk 1О p k k1

РО аКЕ+ b„,Å с1,Е+ 1цЕ +

n«/r; f>< Р1,Е!г„

9(Уравнение (4) решается на электрической части устройства, а значения межузловых параметров (5) и топология моделирукицей структуры задаются блоком 5 в соответствии с данными исходных массивов начальных значений, а затем при решении нелинейных задач эти значения вычисляются в процессе

55 итераций. Начальные значения задаются массивом начальных значений q, Задаются также значения предельнйх величин с +, при которых происходят фазовые переходы и изменяетея структура моделирующей среды.

В соответствии с типом и условиями решаемой задачи производится подбор блоков фоторезисторов и программа блока 5 °

Подготовительный режим работы устройства заключается в занесении в блок 5 исходных данных для задания структуры и параметров модели-сетки, а также последовательность опроса получаемых решений. Затем в соответствии с этими значениями производится кодировка выходных сигналов и запись их в память блока 5. Из памяти осуществляется периодическое считывание информации и эти кодовые сигналы трансформируются в оптические кодовые сигналы в виде светящихся точек, высвечиваемых на экране 3. Один символ на экране, состоящий из матрицы

7х8 светящихся точек может одновременно нести информацию о числе включенных резисторов в узле 1 (32),числе соединений внутри узлов 2 (8),числе соединений между узлами и подключений к измерительным шинам (8),при этом типовой экран ЭЛТ обеспечивает задание параметров с матрицей 24х80.

Опрос узловых точек осуществляется изменением положения светящихся точек на экране 3, которые управляют работой оптоэлектронных ключей 2, ° 3, посредством которых узловые точки подключаются к шине выходных данных.

По мере опроса в оперативной памяти блока 5 формируется массив решений для данного шага итерации, затем производится сравнение с предыдущими и предельными значениями и при заданных отклонениях осуществляется пересчет параметров и изменение структуры моделируемой среды.

Формула изобретения

Устройство для решения уравнений математической физики, содержащее сетку фотореэисторов, сетку фоторезисторов нулевой привязки, сетку фоторезисторов квазиисточников, блок задания начальных и граничных условий и значений нелинейных функций и блок регистрации, а также три электронно-лучевых трубки, причем инйормационный вход каждой электронно-лучевой трубки подключен к соответствующему выходу блока задания

5 160526 начальных и граничных условий и значений нелинейных Ьункций, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, каждый из Аоторезисторов сеток выполнен в виде узла. токозадающих резисторов и узла оптоэлектронных ключей, узел токозадающих резисторов состоит из цепочки последовательно соединенных межузловых резисторов, узел оптоэлектронных ключей состоит из трех групп ключей, при этом оптический вход каждого оптоэлектронного ключа оптически связан с соответствующим участком экрана соответствующей электроннолучевой трубки, каждый оптоэлектронный ключ первой группы своими электрическими выводами подключен параллельно к соответствующему резистору 2О цепочки межузловых резисторов, каждый оптоэлектронный ключ второй группы оптоэлектронных ключей своим первым

6 электрическим выводом подключен к соответствующей узловой точке сетки фоторезисторов, а вторым электрическим выводом — к первому выводу первого резистора соответствующей цепочки межузловых резисторов, все оптоэлектронные ключи третьей группы оптоэлектронных ключей своими первыми электрическими выводами подключены к соответствующей узловой точке сетки фоторезисторов, а первый, второй, третий и четвертый оптоэлектронные ключи третьей группы вторыми электрическими выводами подключены соответственно к шинам опорного и нулевого потенциалов, к соответствующей узловой точке сетки фоторезисторов нулевой привязки и сетки фоторезисторов квазиисточников, а также к соответствующему информационному входу блока регистрации.

1605265

Составитель Г. Зелинский

Техред M.Äèäûê

Корректор И.Иаксимишинец

Редактор Н.Лазоренко

Заказ 3455 Тираж 549 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101