Способ определения координат объекта

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия определения координат за счет исключения необходимости осуществления развертки изображения. Способ заключается в том, что формируют световой поток от точечного источника 1 света, расположенного на объекте 2 в виде изображения световой метки на фотокатоде 6 фотоэлектронного умножителя 5, преобразуют световой поток фотоэлектронов. Отклоняют поток фотоэлектронов с помощью пластин 7,8 вначале по оси X, затем по оси Y. На нагрузке 11 снимают импульсы тока. Измеряют время между импульсами при смещении по оси X и получают величину T<SB POS="POST">тек</SB> @ , измеряют время между импульсами при смещении по оси Y и получают величину T<SB POS="POST">тек</SB> @ . Перед измерениями формируют изображение световой метки в центре фотокатода 6, отклоняют поток фотоэлектронов по осям X и Y и измеряют величину T<SB POS="POST">эт</SB> @ , соответствующую времени между импульсами при отклонении по оси X, и величину T<SB POS="POST">эт</SB> @ , соответствующую времени между импульсами при отклонении по оси Y. Координаты объекта 2 определяют по формулам X=STG[Α(1-T<SB POS="POST">тек</SB> @ /T<SB POS="POST">эт</SB> @ )] Y=S<SP POS="POST">.</SP>TG[β(1-T<SB POS="POST">тек</SB> @ /T<SB POS="POST">эт</SB> @ )], где S - расстояние до источника 1 света α - угловая величина поля зрения по оси X β - угловая величина поля зрения по оси Y. 2 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 В 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДETEflt CTBY (21) 4649515/24-28 (22) 27,12.88 (46) 15.11.90.Бюл. N 42 (71) Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) В.П.Булеков и В.С. Волков (53) 531.7(088.8) (56) Катыс Г.П. Восприятие и анализ оптической информации автоматической системой. М.: Машиностроение, 1986, с,296. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ

ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия определения координат за счет исключения необходимости осуществления развертки иэображения. Способ заключается в том, что формируют световой поток от точечного источника 1 света, расположенного на объекте 2 в виде иэображения световой метки на фотокатоде 6 фотоэлектронного умножи„„ А2„„1606857 А1 теля 5, преобразуют световой поток в поток фотоэлектронов. Отклоняют поток фотоэлектронов с помощью пластин 7, 8 вначале по оси Х, затем по оси У, На нагрузке 11 снимают импульсы тока, Измеряют время между импульсами при смещении по оси Х и получают величину втэк.1, измеряют время между импульсами при смещении по оси Y и получают величину втэк.2. Перед измерениями формируют изображение световой метки в центре фотокатода 6, отклоняют поток фотоэлектронов по осям Х и Y и измеряют величину t>,1, соответствующую времени между импульсами при отклонении по оси

Х, и величину паэт.2, соответствующую времени между импульсами при отклонении по оси Y. Координаты объекта 2 определяют по формулам Х = S tg(c9 (1-трек.1/тэм.)));

Y=S tgP (1 trey.2/тэт.р)), где S — расстояние до источника 1 света; a — угловая величина поля зрения по оси Х; P.— угловая величина поля зрения по оси Y. 2ил;

1606857

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения координат положения объекта.

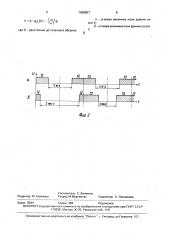

Цель изобретения — повышение точности и быстродействия определения координат за счет исключения необходимости осуществления развертки изображения, На фиг, 1 изображено устройство, реализующее способ; на фиг, 2 — диаграмма импульсов тока на выходе устройства.

Устройство содержит точечный источник 1 светового потока, преднезначенный для размещения на объекте 2, электромагнитный подвес 3, предназначенный для фиксации положения объекта 2, объектив 4, фотоэлектронный умножитель 5, состоящий из фотокатода 6, оптически связанного через объектив 4 с точечным источником 1 светового потока, растоложенных последовательно по ходу потока фотоэлектронов вертикально отклоняющих пластин 7, горизонтально отклоняющих пластин 8, ряда ускоряющих динодов 9 и анода 10, сопротивление 11 нагрузки, один вывод которого подключен к земляной шине, другой — к аноду 10 фотоэлектронного умножителя 5.

Устройство, реализующее способ, работает следующим образом.

Световой поток от точечного источника

1 света, расположенного на объекте 2 (светлой точки на темном фоне), подвешенного в электромагнитном поле с помощью электромагнитного подвеса 8, формируется с помощью объектива 4 в виде изображения световой метки на фотоэлектронном умножителе 5, Попадая на фотокатод 6, световой поток преобразуется в поток фотоэлектронов, который устремляется усилившись динодами (эмиттерами) 9 к аноду 10, создавая ток во внешней цепи (сопротивление 11), Поток образовавшихся фотоэлектронов после фотокатода 6 отклоняют электрическим или магнитным полем (на фиг. 1 отклоняют электрическим полем), созданном взаимно перпендикулярными пластинами 7 и 8. При этом поток фотоэлектронов отклоняют вначале по горизонтали, затем по вертикали, в результате на сопротивлении 11 нагрузки образуются импулься тока (фиг. 2) 12 и 13.

Причем импульсы 12 и 13 при переходе от отклонения потока llo горизонтали к отклонению по вертикали сливаются в один и при переходе от отклонения по вертикали к отклонению по горизонтали также сливаются в один импульс, Измеряя время между импульсами 12 и 12, 13 и 13 получаем т„,) и рте .г (фиг. 2б) — текущее время, зависящее от смещения точечного объекта от нулевого положения по горизонтали и вертикали. По два импульса 12 и 13 при отклонении потока фотоэлектронов по горизонтали и по вертикали образуются за счет того, что при подаче напряжения на отклоняющие пластины 8, 7

5 поток фотоэлектронов сходит с первого иэ динодов 9 (эмиттера), а при снятии напряжения поток фотоэлектронов возвращается на первый динод.

Перед измерениями формируют изо10 бражение световой метки в центре фотокатода 6 и измеряют время между соседними импульсами 12 и соседними импульсами 13, получая t,T. и 1„g (фиг. 2а).

Координата Х вычисляется по формуле

X = S tg (a(1 —, )) где S — расстояние до точечного объекта; а — угол поля зрения по горизонтали.

Координата Y определяется по формуле

У = Я 19 (/3(1 - )1 где P — угол поля зрения по вертикали.

Формула изобретения

Способ определения координат объекта, заключающийся в том, что световой поток от точечного объекта формируют в виде изображения световой метки на фотокатоде

3р фотоприемного устройства, преобразуют световой поток в поток фотоэлектронов, отклоняют поток фотоэлектронов от оси потока. усиливают с помощью ряда диодов и преобразуют с помощью анода в электрический ток, по времени между импульсами которого определяют координаты объекта, отл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия определения координат, перед измерениями

40 формируют изображение световой метки в центре фотокатода, смещают поток фотоэлектронов по оси Х на фиксированную величину, определяют эталонное время (t».>) между импульсами электрического тока, 45 смещают поток фотоэлектронов по оси у на фиксированную величину, определяют эталонное время (t». ) между импульсами электрического тока во время измерений, смещают поток фотоэлектронов, характери50 зующий расположение объекта, вначале по оси Х на фиксированную величину и определяют текущее время (стек.)) между импульсами электрического тока. затем по оси Y на фиксированную величину и определяют текущее время (ттцк z) между импульсами электрического тока, координаты объекта рассчитывают по формулам

X=S щ(а(1,"" )) 160685? а — угловая величина поля зрения по оси Х; , — угловая величина поля зрения по оси где S — расстояние до точечного объекта;

Составитель С, Конюхов

Редактор М. Келемеш Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор 3. Лончакова

Заказ 3544 Тираж 484 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101