Система оптимального управления объектами второго порядка

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение позволяет перенести объект из любого начально о фскюього состояния в любое заушное ,. ненулевой заданной скороегн. При DIOM с помощью второго масаи aonpyi i, i n iO- ка 8, четвертою cytinavop i 2 , u.ojo- го блока умнохеппя 6 ii рс,ц Г Ни о .- ie мента 19 создается oGnicii UVICBOIO управления, Harib из обре i с пчд - иГМ Ые- ine экономичности rnc-etJoi - доспггается с помопи о итсро о 2, Tperte- го 3 н четвертого ( блокон i ;c они11 модуля, пятого 13 и годы сп n ri оуматоров, шшертирупдого ycnnticui 17 и блока деления 1Ь« 2 и;

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) Ш!

А2

{51)5 G 05 В 11/16 с

i!i;„ L ;.. дЬ О",. I I< ,,;1- . 1", ; !ь",3И !

1». у, ! ; - ./

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (6 ) ) 1094021. (21 ) 44309 31 /24 (2.2) 24.05. 88 (46) 15.01 ° 91. Бюп. М: 2 (72) В, К.Житарет< и С. В, Кану<1<кин (53) 62-50. (088,8) (56 ) Куропаткин П, В. Овтимал1.ные и адаптивные системы, М.: Выс<иая школа, 1980, с. 184.

Лвторское свидетельство СССР

N 109402!, кл..G 05 В !1/!6, 1981. (54 ) СИСТЕМА О<ПТ11!1АЛЬПОГО УПРАВ!1 kkikH

ОБЪЕКТАМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА (57) Изобретение .позволяет перевести объект иэ любого начаньно<о ф.<<оного состояния в любое з<1д<н" ое;;р1 ненулевой зад<п1ной скоросп, 11рн э<ом с помощь10 вторО ГО масш 1 coilpvi:"i;i, .: i < ч io ка 8, четверто<о сумматора 12, вта>оГО ОЛ 0 к а Q I II IOIK C I II I II 6 il p C. 1С .11110 1 0 ".. 1< мента 1 9 создае 1 crl oC.II:

1620987

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано нри управлении линейным объектом второго порядка, в частности для управления движением летательного аппарата, и является усовершенствованием технического решения по авт.св. N- 1094021.

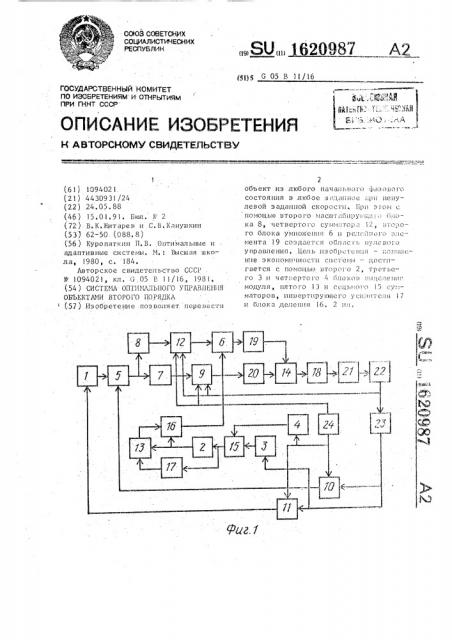

Цель изобретения - повышение экономичности системы, На фиг. 1 изображена функциональная схема системы; на фиг. 2 - траектории движения системы на фазовой пло ско сти . Система оптимального управления о бъ екто м в тор î Fo порядк а содержит (фиr. 1); первый-четвертый блоки 1-4 . выделения модуля, первый 5 и второй

6 блоки умножения, первый 7 и второй

8 масштабирующие блоки, первый-седь" мой сумматоры 9-15, блок деления 16 инвертирующий усилитель 17, первыйтретий релейные элементы 18-20, исполнительное устройство 21, объект

22, дифференциатор 23 и задатчик 24.

На фиг. 1, 2 введены следующие обозначения:, Х и Х - сигналы, соответствующие выходной координате и ее производной;

Я, S C — линии переключения;

Х 5 и Х вЂ” сигналы з адат чика „

Х и Х вЂ” начальные значения выходной координаты и ее производной;

А KJIB, АхМЧ — фазовые траектории движения изображающей точки, Система работает следующим образом, С выхода задатчика 24 сигнал Х поступает на входы второго 10 и третьего 11 сумматоров, на другие входы которых поступает сигнал с дифференциатора 23, на них формируется сигнал

4 Ъ суммы и разности Х и Хэ, сигнал с выхода второго сумматора 10 поступает на вход первого блока 5 умножения, на другой вход которого через первый блок 1 выделения модуля,поступает . сигнал с выхода третьего сумматора

11 Сигнал с первого блока 5 умножения через первый масштабирундций блок 7 с коэффициентом 1/2Ь, опреде ляемый эффективностью исполнительного устройства, поступает на вход первого сумматора 9, с выхода которого сигнал поступает на вход третьего релей но r о эл еме нт а 20 в виде:

° °

$ (Х Х)=Х-Х + --- (Х+Х5) I Х XS! э

3 2Ъ которыи формирует первую линию переключения (фиг. 2, Sg), Сигнал с первого блока 5 умножения, проходя через второй масштабирукщий блок 8 с коэффициентом переда чи К», имеющим значение удовлетворя1 ющее условию К вЂ” — суммируется в .2b четвертом сумматоре 12 с величиной, пропорциональной (X-Х ), поступает через второй блок 6 умножения на вход второго релейного элемента 19 в виде яа(х! Х) = х-хз+Мх+х ) I х-хз6 "!6 !

5 который формирует вторую линию переключения Sg (фиг. 2), Сигнал на выходе блока 16 деления формируется с помощью пятого 13 и

20 седьмого 15 сумматоров, второго 2, третьего 3 и четвертого 4 блоков выделения модуля и инвертирующего усилителя 17 в следующем виде:

0 5 =04 Up= Хз — I Х 1

25 U<5l -U

L Uis l и меняется следующим образом:

30 0 0 при Х 7 Х1 2 при f Xy )X{ .

Сигналы с выходов второго 19 и

1 третьего 20 релейных элементов суммируются в шестом сумматоре 14 и по.сту1

35 лают на первый релейный элемент !8:

У =.-зiдп{Уи )=-sign tsign19+sign20j !

S на выходе которого сигнал изменяется следующим образом:

40 S! =+1; Sq=+1; UI4= Z Ущ =-!;

Я,= 1; Яд=-1; U«=- 0; U<>- =0;

Я =- 1; .Sq=.— 1; 014 =-21 Бщ = 1.

Таким образом, на участках фазово" го пространства, на которых Ugg =О, расход топлива равен нулю !см. участки КЛ и N× траекторий, фиг. 2), Для обеспечения работоспособности системы на участке фазового пространства, характеризуемом условием

) Хь! > I Х I, здесь управление осуществляется с помощью только сигнала с третьего релейного элемента 20, т,к. при этом сигнал U!6 =О, следовательно, сигнал на входе второго релейного элемента 19 также равен нулю в противном случае движение не могло бы осуществляться по линии.!переключения S!. и система.не была бы оптимальна.

5 16209

Формула изобретения

Система опТимального управления объектами второго порядка по авт. св. ¹ 1094021,.о т л и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью. повышения экономичности системы, в нее дополнительно введены второй, третий и четвертый блоки выделения модуля, второй блок умножения, второй масштабирующий блок, четвертый, пятый, шестой и седьмой

Р 10 сумматоры, блок деле ния, инвертирующий усилитель, второй и третий релейные элементы, причем второй масштабирукщий .блок, четвертый сумматор, второй блок умножения, второй релейный !

5 элемент, шестой сумматор соедине.ны последовательно, вход второго масштабирунхцего блока соединен с выходом первого блока умножения,- второй и у0 третий входы . четвертого сумматора

7 6 соединены соответственно с первым выходом задатчика и выходом объекта, второй вход шестого сумматора через третий релейный элемент соединен с выходом первого сумматора, а выход— с входом перво го р елейного элемента, седьмой сумматор, инвертирующий усилитель, пятый сумматор, блок деления соединены последовательно, выход блока деления подключен к второму входу второго блока умножения„выход дифференциатора и второй выход задатчика соединены соответственно с входами третьего и четвертого блоков выделения модуля, выходы которых соединены с входами седьмого сумматора, выход которого через второй блок выделения модуля соединен с вторыми входами .пятого сумматора и блока деления.