Инвентарная свая-зонд

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к инженерно-геологическим изысканиям, и в частности к устройствам для определения несущей способности свай. Целью изобретения является сокращение трудоемкости и повышение информативности испытаний Инвентарная свая-зонд включает подвижный ствол 1, снабженный аутригером 11 с винтами 12 для опоры в грунт, оболочку, состоящую из подвижных секций 6-8, соединенных с возможностью вертикальных перемещений, причем верхняя секция 6 оборудована траверсой 5, и измерительные приборы Между стволом 1 и траверсой 5 установлен гидродомкрат 3,а наконечник 2 ствола 1 выполнен из двух соосных частей. Испытания заключаются в одновременном нагружении оболочки и ствола 1 возрастающими ступенями противоположно направленной нагрузки с помощью гидродомкрата 3 и измерении величин нагрузки манометром 14, а величин перемещений оболочки и ствола с помощью измерителей 15 и 17. 1 з.п ф-лы, 5 ил (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)s Е 02 0 33/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ гг

Фиг г (21) 4665597/33 (22) 22.03.89 (46) 15.05.91. Бюл, 1Ф 18 (71) Северный филиал Всесоюзного научноисследовательского проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (72} Ю,С.Миренбург, С,Д,Кондратьев, Л,Ю.Данильченко и А.Б.Лейкам (53) 624.155.2/3(088.8) (56) ГОСТ 24546 — 81. Сваи. Методы полевых испытаний в вечномерзлых грунтах; С.З вЂ” 4.

Авторское свидетельство СССР

N 1006603, кл. Е 02 О 1/00, 1989. (54) ИНВЕНТАРНАЯ СВАЯ-ЗОНД (57) Изобретение относится к инженерно-геологическим изысканиям, и в частности к устройствам для определения несущей способности свай. Целью изобретения являет„„. Ж „„1649044 А1 ся сокращение трудоемкости и повышение информативности испытаний. Инвентарная свая-зонд включает подвижный ствол 1, снабженный аутригером 11 с винтами 12 для опоры в грунт, оболочку, состоящую из подвижных секций б — 8, соединенных с воэможностью вертикальных перемещений, причем верхняя секция 6 оборудована траверсой 5, и измерительные приборы. Между стволом 1 и траверсой 5 установлен гидродомкрат 3, а наконечник 2 ствола 1 выполнен из двух соосных частей. Испытания заключаются в одновременном нагружении оболочки и ствола 1 возрастающими ступенями противоположно направленной нагрузки с помощью гидродомкрата 3 и измерении величин нагрузки манометром

14, а величин перемещений оболочки и ствола с помощью измерителей 15 и 17. 1 э.п. ф-лы, 5 ил.

1649044

Изобретение относится к инженерногеологическим изысканиям, в частности для определения несущей способности свай при проектировании свайных фундаментов сооружений (преимущественно на вечномерзлых основаниях).

Цель изобретения — сокращение трудоемкости и повышение информативности испытаний за счет упрощения конструкции упорной системы и послойной дифференциации измерений.

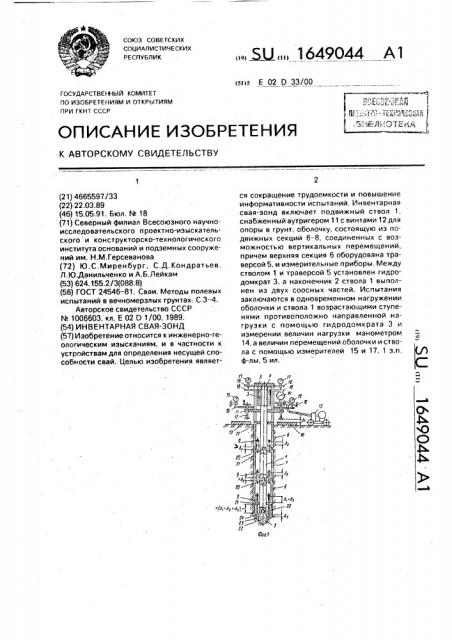

На фиг.1 изображена инвентарная сваязонд, поперечный разрез; на фиг.2 — фиг.5— графики, зависимости перемещений ствола и оболочек от нагрузки.

Инвентарная свая-зонд содержит ствол

1 с наконечником 2, на верхнем торце ствола 1 установлен цилиндр гидродомкрата 3, поршень 4 которого упирается в траверсу 5.

Ствол 1 содержит оболочку, состоящую из подвижно соединенных секций (муфт) 6-8, Верхняя секция(муфта)6 соединена с трав ерсой 5.

Соприкасающиеся между собой и с наконечником торцы секций выполнены так, что внутренний кольцевой выступ нижней входит в кольцевую проточку верхней, Аналогично выполнено и сопряжение с наконечником 2. Высота выступов и проточек назначается не меньше, чем возможные взаимные перемещения соприкасающихся элементов.

Секции между собой и с наконечником соединяют связями 9, ограничивающими взаимные вертикальные перемещения величиной, большей предельной деформации сдвига грунта относительно муфты, равной

Лг Л 25 мм для талых грунтов и

Ag 10 мм для мерзлых).

На ствол 1 выше поверхности упоров 10 устанавливают и закрепляют аутригер 11 с винтами 12 так, чтобы зазор Л1 между винтами и упорами 10 превышал предельную величину погружения сваи-зонда (для талых грунтов A< 40 мм, для мерзлых

Л1 25 мм).

Давление в гидродомкрате создается маслостанцией 13 и измеряется манометром 14 в соответствии с показаниями которого определяют и задают испытательную нагрузку.

Для измерения перемещений муфт (секций) 6 — 8 и наконечника 2 во время испытаний около сваи оборудуют реперную . систему, снабженную измерителями 15 перемещений, подвижные части которых устанавливают на кронштейны 16, укрепленные на верхней секции 6 оболочки. а выход поршня определяют с помощью измерителей

20 циальной выдвижной шпонкой 24, утопленной одним концом в паз центральной части

30

50

10

17 перемещений, размещенных между кронштейнами 18 и 19, укрепленными соот, ветственно на корпусе гидродомкрата 3 и траверсе 5.

Для удобства монтажа и составления инвентарных свай различной длины ствол 1 сваи-зонда делают составным из участков, по высоте соответствующих высоте секций оболочки. Эти участки жестко скрепляют между собой, например, резьбовым соединением 20, Для обеспечения соосности перемещений ствола 1 и секций 6-8 последние оборудуются скользящими по стволу 1 диафрагмами 21, которые одновременно служат креплениями и упорами для связей

9. Наконечник 2 выполнен иэ двух соосных частей: центральной 22 и окружающей 23, соединенных между собой, например, спе22 наконечника, а другим концом шарнирно соединенной с окружающей частью 23 наконечника 2 и связью 9.

Инвентарная свая-зонд работает следующим образом.

Рабочий процесс испытания сваей-зондом осуществляют следующим образом. Собирают сваю-зонд заданной длины из инвентарных элементов: наконечника 2, секций ствола 1 и секций 6 — 8 оболочки, С помощью связей 9 устанавливают определенный заранее зазор Л2 и фиксируют величину зазора в журнале испытаний, Муфты 6 — 8 и наконечник 2 сближают до упора (фиг.1).Аутригер 11 без винтов 12 перемещают по стволу 1 до упора в верхнюю диафрагму 21 секции 6 и в этом положении закрепляют на стволе 1.

В этом состоянии сваю-зонд погружают в грунт до заданного уровня, После погружения и выстойки, необходимой для установления сил сцепления или смерзания, на верхний торец ствола 1 устанавливают домкрат и с помощью маслостанции 13 приводят его поршень 4 в соприкосновение с траверсой 5 без усилия. На сваю-зонд устанавливают измерители 15 и 17 перемещений. Аутригер 11 поднимают по стволу 1 вверх и закрепляют на нем. После этого укладывают на грунт упоры 10 и с помощью винтов 12 создают между ними и упорами 10 зазор h1, приводя таким образом сваюзонд в исходное положение (фиг.1).

C помощью гидродомкрата 3 и маслостанции 13 приступают к одновременному нагружению секций 6 — 8 и ствола 1 разнонаправленной ступенчато возрастающей нагрузкой Р. Величину нагрузки устанавли1649044 вают по показаниям манометра 14, а перемещения оболочек и выход поршня — с помощью соответствующих измерителей 15 и

17. Последовательность изменения нагрузки устанавливается. методикой испытаний 5 (например, установленной в нормативах).

На первых ступенях нагрузка одинаковой величины передается на наконечник 2 и верхнюю секцию б оболочки, Наконечник 2 вдавливают в грунт, в результате чего сек- 10 ция 6 в момент превышения нагрузкой сил сцепления ее с грунтом начинает перемещаться вверх. При перемещении секции 6 на допустимую величину А2 часть нагрузки передается на нижележащую секцию 7 15 через связи 9 и диафрагму 21. Дальнейшее повышение нагрузки вызовет включение в испытание нижней секции 8. При достижении наконечником 2 ствола 1 предельнои величины погружения сваи-зонда винты 12 20 аутригера 11 соприкасаются с упорами 10.

Если к этому моменту перемещение нижней секции 8 еще не достигло допустимой величины Лг, то нагрузку продолжают увеличивать, при этом винты 12 аутригера 11 25 выполняют роль анкеров. В том случае, когда нижняя секция 8 достигла предельного перемещения Лг, а винты 12 аутригера

11 еще не коснулись упоров 10, то винты 12 опускают до упоров 10 и увеличением нагрузки доводят перемещение нижней секции до величины, равной As + Л + Лз (фиг.1), При этом связь 9 поднимается и освобождает .шпонку 24, которая выхсдит из паза центральной части 22 наконечника 2, не препятствуя более перемещению наконечника 2 относительно окружающей части 23 наконечника. После этого давление в гидродомкрате снижают до величины, соответствующей нагрузке Р,, 40 определяемой следующим условием

Рн Ас

A где Рн — испытательная нагрузка, при которой перемещение нижней секции 6 достигло Л 2;

Ан — площадь сечения наконечника 2;

Ас — площадь сечения центральной части 22 наконечника 2 (фиг.2).

Затем винты 12 аутригера 11 поднимают над упором 10 на высоту А1 и продолжают испытания, ступенчато увеличивая нагрузку Р на центральную часть 22 наконечника 2 до тех пор, пока винты 12 аутригера 11 не коснутся упоров 10.

Методика обработки данных иллюстрируется фиг.2, где приведен график изменения нагрузок на оболочку и наконечник 2; фиг.З, где изображен график перемещений

Si секции. измеренных измерителем 15; фиг.4 и фиг.5. где приведены графики перемещения Ssg-Sï наконечника 2, опоеделенные с помощью измерителей 15 и 17, при этом фиг.4 иллюстрирует случай, когда предельная нагрузка на наконечник 2 больше предельной нагрузки на всю оболочку, а фиг.5 — обратную связь.

В соответствии с конструкцией сваизонда каждая последующая ступень начинает перемещаться в тот момент, когда перемещения S l5 предыдущей достигнут величины Лр .Согласно этому, на графике перемещений секций оболочки выделяются

J-e участки графиков, характеризующие перемещения соответствующих J-x секций от нагрузок.

Р =- Р;/-Р >, где Р— нагрузка на i-й ступени;

Ptj -- нагрузка на ступени, соответствующей началу J-ãî у" астка.

Каждый j-й участок рассматривае- ся в своей системе координат

tj — (51; - (j-1) Лз ), При анализе графика (фиг.4) учитывается, что на участке, где перемещение верхней секции б меньше j Л + Лз нагрузка Р; передается на весь наконечник 2 и при вычислении характеристики грунта ее следует отнести ко всей его площади А . В процессе дальнейших испытаний нагрузка Р передается только на центральную часть 22 наконечника 2 и ее следует соосность с его площадью Ас.

Анализ графика (фиг,5) производят исходя из передачи нагрузки Р1 на весь наконечник 2.

0пределение значений предельных нагрузок на наконечник и оболочку, а также предельных сопротивлений грунта осуществляют по принятой для конкретных испь таний методике на основе анализа характера развития величины перемещений элементов сваи-зонда, илл острируемого графиками, изображенными на фиг.2-фиг,5.

Доказательством достижения первой части цели — снижения грудоемкости служит то, что, благодаря распределению усилий от гидродомкрата eíóòðè сваи-зонда между оболочкой и наконечником, усилие на упорную систему резко снижается, что приводит к ее упрощению и облегчению — вместо гоомоздкой упорной системы используется простейший грунтовый упор.

Доказательством достижения второй части цели — повышения информативности— является более дифференцированное определение прочностных свойств грунта благо1649044 фри 2 а

Яц., з

> z

Ат 4

Ъа- Яв

Д Рн 1б 4>с 5

Составитель С.Ильина

Техред М.Моргентал

Корректор О.Кравцова

Редактор А.Ревин

Заказ 1503 Тираж 401 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035,Москва,Ж-35, Раушская наб,, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Уж прод. ул.Гагарина, 101 даря применению секционной оболочки с любым необходимым числом секций, Формула изобретения

1. Инвентарная свая-зонд, включающая оболочку. состоящую из подвижно соединенных секций, подвижный ствол с наконечником, гидродомкрат и измерительные приборы, отличающаяся тем, что, с целью сокращения трудоемкости и повышения информативности испытаний, ствол снабжен аутригером с винтами для опоры в грунт, а секции оболочки соединены связями с возможностью последовательного вертикального перемещения, при этом верхняя секция оборудована соединенной с

5 ней траверсой, а гидродомкрат установлен между стволом сваи и траверсой, 2. Свая-зонд по п.1. отличающаяся тем, что наконечник выполнен составным из

10 двух соосных частей, имеющих пазы, в которых размещены шарнирные связи.