Оптико-электронное устройство для определения линейных смещений объекта

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности за счет устранения случайной составляющей погрешности, обусловленной амплитудно-временной нестабильностью источника излучения. Поток излучения от импульсного источника 1 излучения разделяется светоделителем 2 на две части, каждая из которых приходит на соответствующую грань дпухгранной призмы 5, установленной п фокусе объектива 6, ребро которой ортогонально оптической оси источника 1 и оптической оси объектива 6. В плоскости фотоприемника 7 формируется изображение этого ребра. Разделение сигналов, соответствующих потокам излучения, воспринимаемым одной и другой входными гранями призмы 5, осуществляется путем задержки сигнала, распространяющегося в одном из каналов светоделитапя 2 с помощью оптической линии 4 задержки. Смещение фотоприемника 7, связанного с объектом , в поперечном направлении относительно оси объектива 6 определяется по сигналу рассогласования амплитуд (импульсных) сигналов с выхода фотопрнемника 7, соответствующих потокам излучения от двух входных граней призмы 5, линейно связанному с величиной поперечного смещения. Положительный эффект достигается в результате освещения обеих граней призмы 5 излучением от одного и того же источника 1 излучения, что компенсирует случайную составляюрг/ю погрешности от временной нестабильности яркости свечения источника 1 излучения и обеспечивает таким образом повышение точности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. ъ (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 0 01 В 21/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

llO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬГГИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4444647/28 (22) 20.06.88 (46) 30.05.91 Бюл. ¹ 20 (71) Ленинградский институт точной механики и оптики (72) Ю.Г.Кирчин, И.Л.Метте, и А.H.ÒèìoéååB (53) 531.7(088.8) (56) Великотный М.А. и др. Система дистанционного контроля прямолинейности и соосности элементов крупногабаритных конструкций. — Труды

ЛТМО, 1974, вып. 76. (54) ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫХ СМЕЩЕНИЙ

ОБЪЕ KTA (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности эа счет устранения случайной составляю-. щей погрешности, обусловленной амплитудно-временной нестабильностью источника излучения. Поток излучения от импульсного источника 1 излучения разделяется светоделителем 2 на две части, каждая из которых приходит на соответствующую грань двухгранной призмы 5, установленной в фокусе объектива 6, Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения линейных . смещений объектов в поперечном направлении в машиностроении, строительстве и других отраслях техники.

ÄÄSUÄÄ 1652819 А 1

2 ребро которой ортогонально оптической оси источника 1 и оптической оси объектива 6. В плоскости фотоприемника 7 формируется изображение этого ребра.

Разделение сигналов, соответствующих потокам излучения, воспринимаемым одной и другой входными гранями призмы 5, осуществляется путем задержки сигнала, распространяющегося в одном из каналов светоделителя 2 с помощью оптической линии 4 задержки. Смещение фотоприемника 7, связанного с объектом, в поперечном направлении относительно оси объектива 6 определяется по сигналу рассогласования амплитуд (импульсных) сигналов с выхода

® фотоприемника 7, соответствующих потокам излучения от двух входных граней призмы 5, линейно связанному с величиной поперечного смещения. Положи- С» тельный эффект достигается в результате освещения обеих граней призмы 5 излучением от одного и того же источника 1 излучения, что компенсирует случайную составляющую погрешности от временной нестабильности яркости свечения источника 1 излучения и o6ec- Ql печивает таким образом повышение точ- (Я ности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Целью изобретения является повышение точностн за счет устранения случайной составляющей погрешности, обусловленной амплитудно-временной нестабильностью источника излучения.

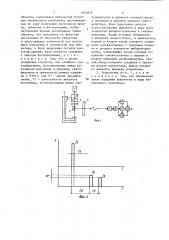

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; íà hHI .2—

165? 819 временная диаграмма, иллюстрирующая работу устройства.

Устройство содержит (фиг.1) импульсный источник 1 оптического излучения, расположенные по ходу излучения светоделитель 2, светофильтр

3 и оптическую линию 4 задержки, установленные соответственно в основном и боковом каналах светоделителя 2, двуграннуюс призму 5, оптически связанную через соответствующие грани с выходами светофильтра 3 и оптической линии 4 задержки, объектив 6, при этом ребро !5 призмы 5, общее для ее входных граней, находится на фокусном расстоянии от плоскости объектива 6 и ортогоняльно оптической оси источника 1 излучения и оптической оси 20 объектива 6, и фотоприемник 7, усилитель 8, вход которого соединен с выходом фотоприемника 7, и блок выделения сигнала рассогласования (на фиг. 1 не обозначен), образо- 25 ванный первым и вторым элементами 9 и 10 выборки-хранения и синхронизатором 11, входы которых соединены с выходом усилителя 8, и вычитателем 12, первый и второй входы кото- 3р рого соединены соответственно с выходами первого и второго элементов

9 и 10 выборки-хранения, управляющие входы которых соединены соответственно с первым и вторым выходами синхронизатора 11, третий вы"

35 ход которого соединен с третьим входом вычитателя> выход которого является выходом устройства.

Оптическая линия 4 задержки вы.полнена в виде волоконного световода, длина которого не меньше произведения

Длительности импульса источника 1 излучения на скорость света в мате) нале световода, а светоАильтр 3 вы- 45 полнен с коэААициентом пропускания, равным коэАфициенту пропускания оптической линии 4 задержки.

Устройство работает следующим образом.

Импульс I1 (Аиг. 2) длительностью

Т1, формируемый источником 1 излучения (Аиг. 1), проходя через светоделитель 2, разделяется на две час ти. Одна из частей оптического пучКа, проходя по основному каналу све55 тоделителя 2 через светофильтр 3, попадает на одну из граней призмы 5, другая по боковому каналу светоделителя 2 через оптическую линию 4 задержки — на другую грянь призмы 5, претерпевая задержку длительнос-. тью ТЗ. Объектив 6 формирует íà hoточувствительной поверхности фотоприемника 7 изображение призмы 5, грани которой освещаются излучением источника 1 излучения. Поскольку соблюдено условие ТЗ Т1, на выходе Аотоприемника 7 Аормируются два электрических импульса I2 и ХЗ (фиг. 2). Длитель-, ность задержки Т2 определяется временем распространения света от призмы 5 (фиг. 1) до Аоточувствительной поHBpxHQcTH Аотоприемника 7. Амплитуды импульсов Х2 и ТЗ (Аиг. 2) пропорциональны величинам потоков излучения от соответствующих граней призмы 5 (фиг. 1). Следовательно, разность BI (фиг. 2) амплитуд импульсов I2 и I3 соответствует величине смещения (в поперечном направлении) Аотоприемникя 7 (фиг. 1), жестко связанного с объектом > (на Аиг.1 не показан), с оси объекти- ва 6. Сигналы усиливаются усилителем 8. По Аронту первого импульса синхронизатор 11 с учетом соответствующей задержки переводит первый элемент 9 выборки-хранения в режим хранения. Аналогичным образом по фронту второго импульса переключается второй элемент 10 выборки-хранения. После дополнительной задержки, необходимой для завершения переходных про-. цессов, синхронизатор 11 вырабатывает газрешающий сигнал для вычитателя 12, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный разности амплитуд, величина которого линейно связана с линейным смещением объекта.

Таким образом, освещение обеих граней призмы 5 излучением от одного и того же источника 1 излучения позволяет устранить случайную составляющую погрешности, связанной с флуктуациями яркости свечения источника излучения, вследствие тепловых процессов и других дестабилизирующих факторов, при этом разделение импульсов, соответствующих излучению в разных полуплоскостях, осуществляется путем их разделения во времени с помощью оптической линии 4 задержки, установленной в боковом канале светоделителя 2.

Формула изобр етения

1. Оптико-электронное устройство для определения линейных смещений

1652819

Фиг.2 объекта, содержащее импульсный источ" ник оптического излучения, расположенные по ходу излучения двугранную призму, объектив и Аотоприемник, ребро

5 двугранной призмы расположено таким образом, что находится на Аокусном расстоянии от плоскости объектива и ортогонально оптической оси источника излучения и оптической оси объектива, и блок выделения сигнала рассогласования, вход которого соединен с выходом фотоприемника, о т л и— ч а ю щ е е с я .тем, что с целью повышения точности, оно снабжено све- 1 тоделителем, установленным между источником излучения и призмой, светоАильтром и оптической линией задержки с Т3>Т1, где ТЗ вЂ” время задержки линии, Т1 — длительность импульса 20 источника, установленными между светоделителем и призмой соответственно в основном и боковом каналах светоделителя, блок выделения сигнала рассогласования выполнен в виде двух элементов выборки-хранения и синхронизатора, входы которых объединены и являются входом блока, и вычитателя, первый и второй входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго элементов выборки-хра- . нения, управляющие входы которых соединены соответственно с первым и вторым выходами синхронизатора, третий,выход которого соединен с третьим входом вычитателя, выход которого является выходом устройства.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что оптическая линия задержки выполнена в виде волоконного световода ° !