Способ контроля поверхностей оптических деталей

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к оптическим методам неразрушающего контроля. Целью изобретения является повышение точности контроля поверхностей крупногабаритных деталей с помощью объективов, не исправленных на аберрации. Поверхность контролируемой детали вводят во взаимодействие с излучением лазера. Отраженное от этой поверхности излучение регистрируют с использованием обращенного волнового фронта. В оптической схеме, формирующей указанные излучения, применяют объективы, не исправленные на аберрации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕ1СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sI)s G 01 В9/00

ГОСУДАР СТ В Е ННЫ и КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3141344/28 (22) 24,04.86 (46) 07.07.91. Бюл. N 25 (72) М,А,Васильев, В.Ю.Венедиктов, И.И,Духопел, А.А.Лещев и B.Ã.ÑèäoðoBè÷ (53) 531.717 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 996857, кл. 6 01 В 9/01, 1979. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ (57) Изобретение относится к оптическим методам неразрушающего контроля, Целью

Изобретение относится к оптическим методам неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества оптических деталей.

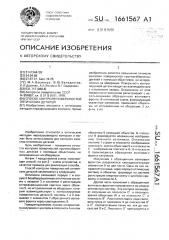

Цель изобретения — повышение точности контроля поверхностей крупногабаритных деталей с помощью объективов, не исправленных на аберрации, На фиг.1 представлена схема, поясняющая способ; на фиг.2 — схема устройства, в качестве примера для реализации способа.

Способ контроля поверхностей оптических деталей заключается в следующем.

Оптически связывают первую 1 и вторую 2 безаберрационные оптические системы с лазером 3 и системой 4 регистрации интерференционной картины через объектив 5, не исправленный на аберрации, который взаимодействует с контролируемой поверхностью детали 6; системы 1 и 2 связывают с элементом 7 обращенного волнового фронта через светоделитель 8.

Гомоцентрическим пучком когерентного излучения с центром в плоскости А на оси

„„. Ж„„1661567 А1 изобретения является повышение точности контроля поверхностей крупногабаритных деталей с помощью объективов, не исправленных на аберрации. Поверхность контролируемой детали вводят во взаимодействие с излучением лазера. Отраженное от этой поверхности излучение регистрируют с использованием обращенного волнового фронта. В оптической схеме, формирующей указанные излучения, применяют объективы, не исправленные на аберрации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил, 1» о объектива 5 освещают обьектив. В плоскости В формируется искаженное изображение точечного источника. Оптическая система 1 строит в плоскости изображение плоскости зрачка объектива 5 и в плоскости

С вЂ” изображение плоскости В. В плоскости !.

Х производится обращение волнового фронта излучения. (Излучение с обращенным волновым 0 фронтом разделяется светоделительным элементом 8 на две части. Одна из них на- д правляется назад, через первую оптическую систему и объектив, формируя на системе регистрации опорную волну с центром кривизны в плоскости А.

Другая часть излучения с обращенным волновым фронтом направляется во вторую оптическую систему. Эта система проецирует излучение из плоскости О в плоскость ! зрачка обьектива W и из плоскости С в плоскость В . Расстояния вдоль хода светоI вого пучка от плоскости Х до плоскостей О

I и С соответственно такие же, как до плоI скостей О и С, Плоскость 0 проецируется е

I проецирования позволяет сформировать после второго пропускания через объектив

5 стигматический пучок излучения со сфери- 25 ческим волновым фронтом с центром кривизны в плоскости А, лежащим на оси объектива 5 и отстоящим от него на расстоянии LA, определяемом

30 плоскость зрачка объектива 5 в масштабе, обратном по отношению к масштабу проецирования плоскости зрачка объектива 5 в плоскость 0 первой оптической системой, Поэтому распределение поля излучения на объективе имеет такую же мелкомасштабную структуру, что и при первом прохождении через него, отличаясь плавными (в масштабе погрешностей объектива) изменениями кривизны. В результате при повторном пропускании излучения через объектив внесенные им ранее искажения компенсируются.

В плоскости В формируется искаженное изображение точечного источника, отличающееся от изображения в плоскости В масштабом (трансформирован в Lg /Le раза,.где 1 Б и Lg — расстояния вдоль хода светового пучка от плоскости зрачка объектива 5 да плоскостей В и В соответстI венно).

Выполнение обоих указанных условий где LA — расстояние от Объектива 5 до точечного источника А.

Следует отметить, что плоскость А может быть отнесена на бесконечность, в случае контроля плоских поверхностей, или находиться по другую от объектива 5 сторону, нежели плоскость А, В этом случае

LA«G, объективом строится мнимое изображение плоскости В и формируется расходящийся гомоцентрический пучок излучения, что необходимо для контроля вогнутых поверхностей.

Отраженное поверхностью детали 6 назад излучение вновь направляется через объектив 5, проецируется последним и второй оптической системой. В плоскости Х производится обращение волнового фронта. Часть излучения с обращенным волно.вым фронтом направляется через первую оптическую систему и через объектив 5.

При отражении излучения от поверхности детали 6 в его волновой фронт вносятся искажения, связанные с отклонениями формы поверхности детали от формы волнового фронта излучения, падающего на деталь, 5

15 т,е. от заданной сферической (плоской) поверхности.

В конечном счете, отраженное контролируемой поверхностью излучение, пройдя всю оптическую систему в обратном направлении, попадает на систему 4 регистрации, Там оно представляет собой объектную волну, из отличий формы волнового фронта которой от опорной волны, определяемых анализом зарегистрированной картины их интерференции, можно получить однозначную информацию о форме контролируемой поверхности, При контроле качества цилиндрических и торических поверхностей вторая оптическая система двоякой симметрии по-разному преобразует ход световых лучей в двух ортогональных сечениях, содержащих ocN кривизны контролируемой поверхности.

При этом в обоих сечениях ход световых лучей от плоскости А до Объектива, от Объектива через первую onòè÷åñêóè систему до плоскости X и от последней до второй оптической системы идентичен. В обоих сечениях плоскость О проецируется этой системой в плоскость зрачка объектива в одинаковых масштабах. В то же время излучение из плоскости C проецируется второй оптической системой по-разному в двух сртогональных сечениях — e плоскости: В> и Bz, отстоящие

I от объектива на расстояния Lд и соответственно, и в масштаба"", относящихся, как L Б)/L j. В остальном действие способа такое же. как и для осесимметричных поверхностей.

В ряде случаев, например в случае использования лазера невысокой временной когерентности, удобнее оказывается испОльзовать для фОрмирования Опорной волны отдельное вспомогательное устройство (не показано), Это устройство може быть выполнено в виде обычного плос :;oro зеркала. В этом случае все излучение, пришедшее от точечного источника на объектив, может быть использовачо для формирования объектной волны.

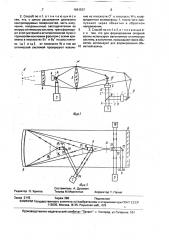

Устройство для реализации способа содержит зеркальный объектив 9, не исправленный на аберрации, плоские зеркала

10-12, полупрозрачные зеркала 13 и 14, вспомогательный объектив 15, первый 16 и второй 17 объективы, исправленные на аберрации, специальное вспомогательное устройство 18.

Плоскости А, В и В отстоят от объекти1 ва 9 на расстояния LA, La и Lg соответственно, причем

1661567

1 1 1

+ 1 F c

55

LB = F

Плоскости В и В совмещены с фокальными плоскостями безаберрационных объективов 16 и 17 соответственно.

Устройство работает следующим образом.

Пучок излучения одномодового лазера

3 с плоским волновым фронтом направляется зеркалом 13 по оси объектива 9. Объектив

15 формирует строго гомоцентрический пучок излучения, заполняющий весь зрачок объектива 9 и имеющий центр кривизны волнового фронта в плоскости А на оси объектива 9. Отраженное последним излучение собирается в плоскости В и проецируется объективом 16 из последней в бесконечно удаленную плоскость С. Этот же объектив строит изображение плоскости обьектива 9 в плоскости С . Квазиплоский пучок излучения направляется зеркалом 11 через зеркало 14 в элемент 7.

Конкретный тип элемента 7 определяется типом используемого лазера, Излучение с обращенным волновым фронтом разделяется зеркалом 14 на две части. Одна часть его направляется строго назад, причем внесенные объективом 9 искажения компенсируются, и с помощью зеркала 12 излучение направляется на систему

4 регистрации. В плоскости регистрации объектив 15 строит иэображение объектива 9.

Отраженная зеркалом 14 часть излучения с обращенным волновым фронтом направляется зеркалом 10 через объектив 17, который проецирует излучение из плоскоI сти О, распределение поля излучения в которой такое же, как в плоскости О, в плоскость объектива 9. Объектив 17 проецирует излучение из бесконечноудаленной плоскости С (С) в плоскость В, совпадающую с фокальной плоскостью обьектива 9. При отражении этой части излучения от объектива

9 внесенные им ранее искажения также компенсируются и на контролируемую поверхность 6 направляется пучок излучения с плоским волновым фронтом, Отраженное назад излучение проходит через оптическую систему в обратном направлении, формируя на системе 4 регистрации объектную волну. Картина интерференции объектной и опорной волны регистрируется этой системы.

Плоская или сферическая опорная волна может быть сформирована и с помощью специального вспомогательного устройства

18, ндпюимер, ретрезеркала или системы плоских зеркал. В таком случае полупрозрачное зеркало 14 может быть заменено невзаимным светоделительным элементом, направляющим пришедшее из объектива 16 излучение после обращения его волнового франта в объектив 17 и наоборот.

Таким образом, точность контроля поверхностей с помощью объективов, не исправленных на аберрации, повышается.

Формула изобретения

1. Способ контроля поверхностей оптических деталей. заключающийся в том, что фиксируют интерференционное изображение опорной и обьектной когерентных световых волн и по параметрам этого изображения определяют состояние контролируемой поверхности оптической детали, отличающийся тем, что, с целью повышения точности кснтроля поверхностей крупногабаритных деталей с помощью объективов. не исправленных на аберрации, точечный источник излучения из плоскости

А на расстоянии Lp, от плоскости объектива

W проецируют объективом в плоскость В на расстоянии Ln от плоскости W, пропускают это излучения через первую безаберрационную оптическую систему и проецируют его этой системой из плоскости В в плоскость С и из плоскости С в плоскость О, обращают волновой фронт излучения во вспомогательной плоскости Х с помощью светоделителя, часть излучения с обращенным волновым фронтом направляют через первую оптическую систему и обьектив в обратном направлении в качестве опорного с центром кривизны его волнового фронта в плоскости А, другую часть излучения пропускают через вторую безаберрационную оптическую систему и проецируют этой системой излучение из плоскости С, отстоящей от плоскости Х на то же расстояние вдоль хода светового луча, что и плоскость

С, в плоскость В, отстоящую от плоскости W с на La, и из плоскости О, отстоящей от плоскости Х на то же расстояние вдоль хода светового луча. что и плоскость О, в плоскость И/, пропускают это излучение через объектив с компенсацией ранее внесенных аберрациями этого объектива искажений и проецируют им излучение из плоскости В в плоскость А, направляют по-.ле объектива излучение на контролируемую поверхность, отраженное ею излучение вторично пропускают через обьектив в прямом и вторую оптическую систему в обратном направлениях, в плоскости Х обращают волновой фронт излучения, затем часть его направляют с помощью светоделителя через первую оптическую систему ичеры объектив в обратном направлении.

1661567

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона контролируемых поверхностей, часть излучения, направленную светоделителем во вторую оптическую систему, трансформиру- 5 ют этой системой в астигматический пучок с торическим волновым фронтом с осями кривизны в плоскостях В и Вг на расстояниях La > и Le ) от плоскости W и той же оптической системой проецируют излучеФиг. 2

Составитель А. Духанин

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Т. Палий

Редактор О. Хрипта

Заказ 2115 Тираж 386 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

I

I ! ние из плоскости О в плоскость W с коэф-! фициентом анаморфозы 1, после чего пропускают через объектив в обратном направлении.

3. Способ по пп.1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что для формирования опорной волны используют автономную оптическую систему, а излучение, прошедшее через объектив, используют для формирования объектной волны.