Цифровой термометр

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к области температурных измерений. Цель изобретения - повышение метрологической точности измерений . Выполнение источников 3 и 6 напряжений, образующих фазовую измерительную цепь, в виде источников переменного синусоидального напряжения, фазовый сдвиг между которыми не равен 180°, введение трех компараторов 7-9, двух элементов И 10 и 11 и преобразование сдвига фаз, пропорционального температуре , в цифровую форму с индикацией на блоке 15 с помощью счетчика 14 импульсов позволяет повысить метрологическую точность измерений за счет того, что в предлагаемом устройстве информацию о температуре несе т фаза суммарного сигнала (вектор Взо, §31 или Вз2), измеренная относительно фазы другого суммарного сигнала (вектора Аз), при этом фазовые сдвиги, вызванные нестабильностью источников 3 и 6. взаимно компенсируются и не влияют на результат измерений, что повышает его точность . 3 ил.

сi1í) 1 (;oBF ÒÑÊÈÕ

СО!(ИАПИСТИЧЕСКИХ

1 ЕСПтБЛИК (5ц5 G 01 К 7/00

ГОСУДАРСТ8ЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4645877/10 (22) 03.02.89 (46) 07.10.91. Бюл, N 37 (75) Г,Ф.Байдиков и В.Н.Курдюков (53) 536,532 (088.8) (56) Кравцов А.В., Рыбинский Ю.В. Электрические измерения. — М.: Колос, 1979, с. 351. (54) ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР (57) Изобретение относится к области температурных измерений, Цель изобретения— повышение метрологической точности измерений. Выполнение источников 3 и 6 напряжений, образующих фазовую измерительную цепь, в виде источников переменного синусоидального напряжения, фазовый сдвиг между которыми не равен

„„5IJ, „1682825 А1

180, введение трех компараторов 7-9, двух элементов И 10 и 11 и преобразование сдвига фаз. пропорционального температуре, в цифровую форму с индикацией на блоке 15 с помощью счетчика 14 импульсов позволяет повысить метрологическую точность измерений за счет того, что в предлагаемом устройстве информацию о температуре несет фаза суммарного сигнала (вектор Вэо, Вэ или Вэг), измеренная относительно фазы другого суммарного сигнала (вектора Т4), при этом фаэовые сдвиги; вызванные нестабильностью источников 3 и

6, взаимно компенсируются и не влияют на результат измерений, что повышает его точность. 3 ил, 1682825

Изобретение относится к области температурных измерений.

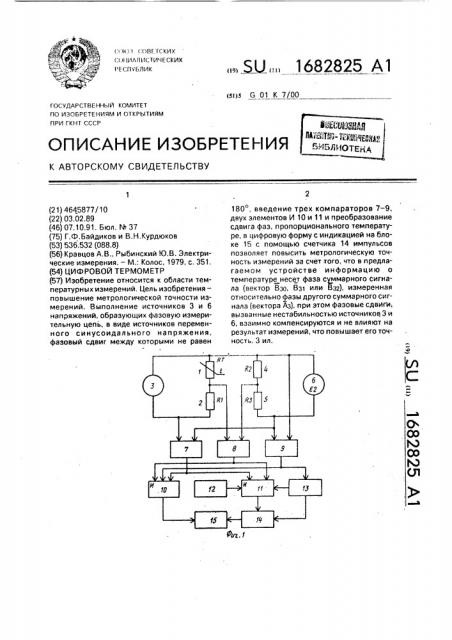

Цель изобретения — повышение метрологической точности измерений, На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг.2 и 3— соответственно векторные и временные диаграммы, поясняющие его раба гу.

Цифровой термометр (фиг.1) содержит последовательно включенные терморезистор 1, первый эталонный резистор 2, первый источник 3 напря>кения (E=1), последовательно включенные второй 4 и третий 5 эталонные резисторы (Р2 и P3) и второй источник 6 напряжения (Е2) первые выводы источников 3 и 6 напряжения, ерморезистора 1 и второго эталонного резистора 4 соединены с общей шиной (не обозначена). Термометр содержит так>ке первый 7, второй 8 и третий 9 компаратсры, первый 10 и второй 11 элементы И, генератора 12 импульсов, дешифратор 13, счетчик

14 импульсов и блок 15 индикации.

Первый вход первого компаратора 7 подключен к общей точке первого источника 3 напряжения и первого эталонного резистора 2, второй в><од — к общей точке второго источника 6 напряжения и третьего эталонного резистора 5, выход этого компаратора соединен с первыми входами элементов И 10 и 11, вторые входы кото<>blx подключены к выходу второго компаратора

8, первый вход которого связан с общей точкой терморезистора 1 и первого эталонного резистора 2, а второй вход — с общей точкой второго и третьего эталонных резисторов 4 и 5. Третий компаратор 9 входами подключен параллельно второму источнику

6 напряжения, а выходом — к третьему входу первого элемента И IO и к входу дешифратора 13, второй выход которого подключен к третьему входу второго элемента И 11, а первый выход — к входу обнуления счетчика

14 импульсов, счетным входом связанного с выходом элемента И 11, к четвертому входу которого подсоединен выход генератора 12 импульсов. Выходы элемента И 10 и счетчика 14 импульсов подключены к входам блока

15 индикации.

Цифровой термометр работает следующим образом.

Источниками напряжения Е1 и Е2 служит электрическая сеть синусоидального напряжения промышленной частоты с использованием фазосдвигающей цепочки (не показана) для получения фазового сдвига, не равного 180О, между напря>кениями Е1 и

Е2 этих двух источников.

Напряжение Е1, которому на фиг.2 соответствует вектор А1 с амплитудой А1

55 (фиг.За), поступает на последовательно соединенные терморезистор 1 и первый эталонный резистор 2, напряжение Е2 с выхода второго источника 6 (вектор А2 на фиг.2 с амплитудой А2 на фиг, 3a) поступает на последовательно включенные второй 4 и третий 5 эталонные резисторы, а также на вход третьего компаратора 9, на выходе которого в положительные полупериоды напряжения

А2 формируются импульсы (фиг. Зб). На входе первого компаратора 7 будет напряжение А3 (фиг. За), равное разности напряжений А1 и А2, что показано на фиг.2, где вектор АЗ получен как разность векторов А1 и А2, на выходе компаратора 7 образуются в положительные полупериоды напряжения А3 импульсы (фиг. Зв).

Сопротивления всех эталонных резисторов равны между собой и равны сопротивлению терморезистора при нулевой температуре, когда на нем будет падать напряжение В1р (фиг. Зг), соответствующее вектору В1р на фиг.2. Разность этих напря>кений Взр, которой соответствует вектор

Взр„поступает на вход второго компаратора 8, на выходе которого образуются импульсы в отрицательные полупериоды его входного напряжения. Таким образом, при нулевой температуре напря>кения на входах первого и второго компараторов 7 и 8 совпадают по фазе (векторы А3 и В1р совпадают по направлению), а их выходные импульсы (фиг. Зв, д) не будут совпадать во времени. эти импульсы поступают на входы второго элемента И 11, и на его выходе будет при этом нулевой потенциал при нулевой температуре терморезистора, В случае повышения температуры падения напря>кения на терморезисторе 1 (В11 на фиг.3е и вектор В11 на фиг.2) увеличивается, в результате чего изменяется фаза напряжения Вз1, равного разности напряжений 811 и В2 на входе второго компаратора 8 (на векторной диаграмме фиг.2 вектор

Вз1 получен как разность векторов В11и 82) при этом между напряжениями А3 и Вз1(или их векторами А3 и Вз1) появится фазовый сдвиг на угол фи, В случае понижения температуры из-за уменьшения сопротивления терморезистора 1 падение напряжения на нем(В12 фиг,Зз и вектор В12 фиг.2) уменьшится и фаза напряжения Вз2, равного разности напряжений В12 и В2, также не будет совпадать с фазой напряжения А3, между ними образуется фазовый сдвиг @ 2.

Таким образом, в случае отличия от нулевой измеряемой температуры, фазы напряжений на входах первого и второго

1682825 цикл повторяется, эти циклы повторяются затем в течение всего времени работы цифрового термометра. Импельсы с первого входа дешифратора поступают на обнуление счетчика 14 импульсов, с второго выхода на третий вход второго элемента И 11 (остальные входы дешифратора не показаны и они не подключены к остальным элементам устройства), В течение второго импульса на выход второго элемента И 11 могут прохо30

35 дить импульсы с выхода генератора 12 импульсов, если интервалы времени Тз1 и Тз2 отличны от нуля (фиг. Зо). Частота следова- . ния импульсов генератора 12 выбирается такой, чтобы количество импульсов, проходящих через элемент И 11 за время Тз1 (или 40

Тзг) было бы численно равно измеряемой температуре. Блок 15 индикации индицирует количество этих импульсов, что соответствует измеряемой температуре, Чем выше (ниже) температура, тем больше интервал времени Тз1 (Тз ), тем больше импульсов генератора 12 проходит через элемент И 11, подсчитывается счетчиком 14 импульсов и в цифровом коде индицируется на блоке 15

50 индикации, показания которого сохраняются до окончания цикла работы дешифратора

13, после чего оно стирается (при обнулении счетчика 14 вначале следующего цик- ла), а затем показывается новое значение55 измеряемой температуры

Первый элемент И 10 предназначен для формирования знака температуры, на его выходе импульсы появляются в каждый период питающего напряжения только при отрицательных значениях измеряемой компараторов 7 и 8 не будут совпадать, а выходные импульсы этих компараторов (фиг,Зж, к) будут частично совпадать во времени, причем чем больше отличие температуры от.нулевой, тем больше фазовый сдвиг 5 и больше временной интервал этого совпадения. Эти временные интервалы на фиг.З обозначены как Тз1для положительной и Тз для отрицательной температуры.

Преобразование измеряемой темпера- 10 туры в цифровой сигнал осуществляется следующим образом. Импульсы с выхода . третьего компаратора 9 с длительностью

Т/2 (Т вЂ” период частоты питающего напряжения) поступают на вход дешифратора 13, 15 который распределяет эти импульсы так, что с приходом первого импульса импульс длительностью Т появляется на его первом выходе. (фиг.Зл), с приходом второго импульса — на его второго выходе (фиг. Зм), 20 третьего импульса- на третьем выходе(фиг.

Зн) и так далее, до 16-го импульса, после чего заканчивается один цикл работы дешифратора 13. С приходом 17-ro импульса температуры (фиг, Зп), при этом на индикаторе знака блока 15 индикации высвечивается знак "минус", При положительных значениях температуры индикатор знака не светится.

Повышение метрологической точности предлагаемого цифрового термометра обеспечивается за счет того, что, в отличие от прототипа, где погрешность измерения прямо пропорциональна нестабильности источника питающего напряжения, в данном устройстве информацию о температуре несет фаза суммарного сигнала, измеренная относительно фазы другого суммарного сигнала, а именно вектора Взо(Бз1 или Вз2) относительно вектора А3, поэтому при изменении напряжений Е1 или Е2 источником питания или их нестабильности фазовые сдвиги между напряжениями, поступающими на компараторы, практически не изменятся и результат измерения будет в значительно меньшей степени зависеть от нестабильности источника питающего напряжения.

Формула изобретения

Цифровой термометр, содержащий последовательно включенные первый источник напряжения, терморезистор и первый эталонный резистор, последовательно соединенные второй и третий эталонные резисторы, а также блок индикации, причем первые выводы первого источника напряжения, терморезистора и второго эталонного резистора соединены с общей шиной, отличающийся тем, что, с целью повышения метрологической точности измерений, в него введены второй источник напряжения, включенный между общей шиной и вторым выводом третьего эталонного резистора. три компаратора, два элемента И, генератор импульсов, дешифратор и счетчик импульсов, при этом первый и второй входы первого компаратора подключены соответственно к общим точкам первого источника напряжения и первого эталонного резистора, второго источника напряжения и третьего эталонного .резистора, а выход первого компаратора связан с первыми входами первого и второго элементов И, вторые входы которых подключены к выходу второго компаратора, первый и второй входы которого соединены соответственно с общей точкой терморезистора и первого эта-. лонного резистора и с общей точкой второго и третьего эталонных резисторов, третий компаратор, который входами подключен параллельно второму источнику напряжения и выходом связан с третьим

1682825 входом первого элемента И и с входом дешифратора, второй выход которого соединен с третьим входом второго элемента И, четвертым входом подключенного к выходу генератора импульсов, а выходом — к счетному входу счетчика импульсов, вход обнуления которого, соединен с первым выходом дешифратора, выход первого элемента И и выход счетчика импульсов подключены к входам блока индикации, при этом первый и второй источники напряжения выполнены в

5 виде источника синусоидального напряжения, фазовый сдвиг между которыми не равен 180,