Способ определения постоянной времени термопреобразователя

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к термометрии и предназначено для определения величины постоянной времени т термопреобразователя в условиях, когда температура окружающей термопреобразователь среды, например морской воды, изменяется по нелинейному закону . Для определения т воздействуют на термопреобразователь тепловым импульсом, после воздействия измеряют значение выходных сигналов термопреобразователя Е - fs через равные интервалы времени Л/. По измеренным значениям определяют т по приводимой формуле. 3 ил.

СООЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G OI К 15/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1и() Е5 — Ет+ 3(Ез — Е4) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4719321/10 (22) 1?.07.89 (46) 30.10.91. Бюл. № 40 (71) Куйбышевский политехнический инстигут им. В. В. Куйбышева

I (72) А. Р, Шишкин, М. Г. Рубцов и В. Д. Смирнов (53) 536.531 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 781614, кл. G 01 К 15/00, 1979.

Авторское свидетельство СССР № 1144000, кл. G Ol К 15/00, 1983.

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для определения величины постоянной времени термопреобразователя (ПВТ) лри гидрофизических измерениях.

Целью изобретения является повышение точности определения постоянной времени термопреобразователя в условиях изменения температуры окружающей термопреобразователь среды по нелинейному закону.

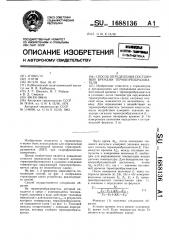

На фиг. 1, 2 приведены зависимости, поясняющие способ; на фиг. 3 изображена структурная схема устройства, реализующего способ.

Способ осуществляется следующим образом.

На термопреобразователь, который находится в среде с изменяющейся температурой, например в воде, действуют тепловым импульсом с длительностью t„„, в результате которого температура термопреобразователя повышается (зона 1 на фиг. ). Тепловой импульс осуществляют с помощью подогревателя, которым снабжен термопреобразовател ь.

„„SU„„1688136 А1

2 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (57) Изобретение относится к термометрии и предназначено для определения величины постоянной времени т термопреобразователя в условиях, когда температура окружающей терм опреобразовател ь среды, на пример мо рской воды, изменяется по нелинейному закону. Для определения т воздействуют на термопреобразовател ь тепловым импульсом, после воздействия измеряют значение выходных сигналов термопреобразователя Š—

Е; через равные интервалы времени Л(. По измеренным значениям определяют т по приводимой формуле. 3 ил.

Через время At„„socle окончания теплового импульса измеряют значение выходного сигнала термолреобразователя Ei. Промежуток времени At между тепловым импульсом и измерением величины Е необходим для выравнивания температуры внутри датчика температуры. Для большинства термопреобразователей достаточно, чтобы

At„,„ (0,5 †: 1)т, где т — значение постоянной времени термопреобразователя.

После измерения величины Е через ин-. тервалы времени At, 2At, ЗЛ/ и 4At измеряют величины сигналов Ez, Ез, E„E-, термопреобразователя соответственно (фиг. 1), а значение т определяют по формуле

C At

Формула (1) получена следующим образом.

Условно примем, что в момент измерения

Ei время t=0. Если температура йоды Т меняется по нелинейному закону

1688136

Tь=аО+а! +аг, (2) где ао, аь аг — постоянные коэффициенты;

t — текущее время, то температура термопреобразователя будет изменяться по закону

Т =ре pcp a t+a2(tг — 21т), (3) где о = Ä— ao+ai — 2агт;

2 ср = ао — а|т+2агт;

T„— начальная (при 1=0) температура термопреобразователя; т — постоянная времени термопреобразователя.

Выражение (2) может быть получено из решения уравнения, устанавливающего связь между температурой воды Tg и температурой термопреобразователя Т, которое можно записать в виде ат, — T =т —.

dt (4)

Из выражения (2) получим:

Ei =И+%

Ег= К+ц+а М+аг(ХР— 2тМ)

Ез= 1К +q>+2ai Л/+ a2(4At — 4тЛ/); (5)

Е4= рК +y+3ai М+аг(9ЬР— бтра)

Eo=gK" +ср+4а М+аг(16ХР— 8 At).

2 - 2 4 3 ЗЫ 4 Фа4 где K=e — «-. К2 e — е —,. Kçe — . К4=e — —,„, Решая систему уравнений (5) относительно

К, а затем т, получим выражение (1).

Для уменьшения случайной погрешности при определении постоянной времени термопреобразователя (ПВТ) процесс измерения следует осуществлять m раз, а т находить как среднее арифметическое т изменение.

Формула (1) дает высокую точность определения т только в том случае, если температура среды Tg изменяется нелинейно и не имеет точек перегиба. Для того чтобы исключить измерение ПВТ в точке перегиба, процесс измерения т осуществляют раз, причем дополнительно измеряют значение выходного сигнала термопреобразователя

Т; после окончания каждого i-го.переходного процесса, и для всех процессов, кроме двух первых и последнего, определяют величину

Z,=(T,+T,+2 — 2Т,,)(T,+1+Т; 1 — 2Т;), (5) а значения т вычисляют только для переходных процессов, удовлетворяющих чаловию Z;)0.

Сомножители выражения (5) представляют собой величины вторых производных зависимости TE=F(t), выраженные через конечные приращения. Если температура воды изменяется линейно, то Z,=О, если зависимость Tg =F(t) нелинейна и не имеет точек перегиба, то Z; О. Если зависимость

Tg =F(t) имеет точку перегиба, то 2;-.,0 (данная ситуация изображена на фиг. 3).

Время /„„между моментом измерения сигнала Ei и моментом измерения сигнала Т выбирают из условия („„,)10т, что обеспечивает затухание переходного процесса к моменту измерения величины Т.

Энергию теплового импульса выбирают акой, чтобы перегрев датчика температуры относительно воды (T„ — Qo) составил несколько десятков градусов (чем больше величина Т, — Qo, тем меньше случайные погрешности измерения т).

Величину m выбирают, исходя из необходимой степени подавленйя случайной погрешности (ошибки) при измерении т, типичное значение т=15 — 30 (N(m — 3).

Если заранее известно, что в зависимости

TI=F(t) нет точек перегйба, то используют для определения т все переходные процессы.

Промежуток времени AtÄ =(0,1 — 0,2)т (фиг. 2) необходим для исключения возмож15 ности попадания момента измерения величины Т; на время действиям i+1-го теплового импульса. Величину 1„„выбирают, исходя из необходимой энергии теплового импульса и мощности нагревателя.

Типичное значение t„,„= (1 — 2)т.

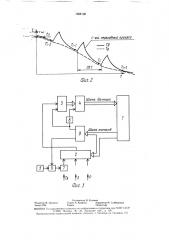

Предлагаемый способ может быть реализован устройством, структурная схема которого приведена на фиг. 3.

Устройство содержит мини-ЭВМ 1, коммутатор 2, к выходу которого подключен

25 аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

3, буферный регистр 4, выходы которого через шину данных подключены к входу мини-ЭВМ 1, блок 5 питания, ключ 6, термопреобразователь 7, линию 8 задержки, дешифратор 9 команд, первый выход которого

З" подключен к управляющему входу ключа 6, а второй выход подключен к синхронизирующему входу АЦП 3 и через линию задержки 8 — к синхронизирующему входу буферного регистра. Термопреобразователь

7 содержит нагреватель (на фиг. 4 не пока35 зан), подключенный к выходу ключа 6. Если в качестве термопреобразоватеяя используется проволочный термопреобразователь сопротивления, то его нагрев может осуществляться путем пропускания через него

4о соответствующего тока.

Устройство работает следующим образом.

Вначале мини-ЭВМ 1 формирует код, который вызывает замыкание ключа б и, соответственно, подключение блока 5 питания

45 к нагревателю термопреобразователя 7 на небольшой интервал времени, что ведет к нагреву термопреобразователя. Через время мини-ЭВМ 1 снимает код с входа дешифратора 9, блок 5 питания отключается от нагревателя и температура T термо.преобразователя 7 падает.

Через время М„„ после окончания теплового импульса мини-ЭВМ 1 устанавливает на входе дешифратора 9 команд новый код, в результате чего на втором выходе дешифратора 9 команд появляется сигнал «Пуск».

По переднему фронту этого сигнала АЦП 3 начинает преобразовывать аналоговый сигнал в цифровой код, который спустя время

1688136

At появится на выходе АЦП 3. Сигнал

«Пуск», пройдя через линию задержки 8, время задержки t которой выбирается из

At условия Л1,„„(/« (, поступает на синхронизирующий вход буферного регистра 4 (который рассчитан для работы на длинную линию — шину данных), в результате чего по переднему фронту задержанного сигнала

«Пуск» в нем запоминается величина сигнала Ei в параллельном цифровом коде, которая через шину данных вводится в миниЭВМ 1.

Через время Л/„„„мини-ЭВМ снимает код с входа дешифратора 9 команд. Величину М„„„выбирают равной At„„„=0,7М—

0 8At. Через время At после появления кода команды «Пуск» мини-ЭВМ 1 снова выставляет соответствующий код и на втором выходе дешифратора 9 появляется второй сигнал «Пуск», таким образом вводится в миниЭВМ 1 цифровой код сигнала Е2. Аналогично вводятся в мини-ЭВМ 1 цифровые коды сигналов Ез, Е4 и Е (зона II, фиг. 1). Спустя время t„,р после появления цифрового кода первой команды «Пуск» мини-ЭВМ I снова выставляет соответствующий код и на втором выходе дешифратора 9 команд появляется шестая команда «Пуск», в результате чего цифровой код сигнала Т поступает в мини-ЭВМ 1. Измерение величины Е, Е2, Е>, E4, Es и Т повторяют т раз и полученные данные обрабатывают с учетом выражений (5), (1). Временные интервалы кроме Л/„„,, t задаются с помощью мини-ЭВМ 1 про5 граммным путем.

Если устройство предполагается использовать при гидрофизических измерениях, то все блоки кроме мини-ЭВМ 1 находятся в погружаемом зонде.

Формула изобретения

Способ определения постоянной времени термопреобразователя, заключающийся в тепловом воздействии на термопреобразо15 ватель, измерении на переходном процессе охлаждения термопреобразователя четырех значений выходного сигнала Ei, Е, Ез и Е4 в фиксированные моменты времени, выбранные через равные промежутки At, отличаюи1ийся тем, что, с целью увеличения точности в условиях изменения температуры среды, окружающей термопреобразователь, дополнительно измеряют значение выходного сигнала Е термопреобразователя в пятый момент времени, отстоящий от первого момента

25 времени на интервал 4At, а величину постоянной времени т термопреобразователя определяют по формуле

Е! и(Е4 — E + 3(E2 — E; )

Е5 — Е +3(Ез — Е )

) 1688136 у 5 Р

Фаг. 5

Составитель В. Куликов

Редактор М. Циткина Техред А. Кравчук Корректор М. Самборская

Заказ 3704 Тираж Подп и с ное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101