Осветительная система

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к конструкции осветительной системы и может быть использовано в качестве прожектора, а также имитатора солнечного или планетного излучения . Цель изобретения - уменьшение неравномерности или получение заданного распределения энергии выходящего из осветительной системы лучистого потока. Устройство содержит основное параболоидное зеркало, дополнительное зеркало 2 с профилем , образованным вращением кривой второго порядка вокруг ее оси, один из фокусов 3 которого совмещен с фокусом основного зеркала 1, и источник излучения 6 направленного действия, помещенный вдругойфо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц5 F 21 V 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4696758/07 (22) 30.05.89 (46) 07.04.92. Бюл. М 13 (76) Л.B,Êoçëîâ, Н.fl.Ñåìåíà и Е.M.Êîøåëÿев (53) 628.9.064(088.8) (56) Патент ФРГ

М 1919199, кл. F 21 V 7/09, 1976.

Захидов P.À., Умаров Г.Я., ВАйнер А.А, Теория и расчет гелеотехнических концентрирующих систем. Ташкент, фан, 1977, с.

88-89, рис. 40.

Патент США

N4034217,,кл. F 21 V 7/00, 1977.

„„533 1725768 А3 (54) ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (57) Изобретение относится к конструкции осветительной системы и может быть использовано в качестве прожектора, а также имитатора солнечного или планетного излучения. Цель изобретения — уменьшение неравномерности. или получение заданного распределения энергии выходящего из осветительной системы лучистого потока. Устройство содержит основное параболоидное зеркало, дополнительное зеркало 2 с профилем, образованным вращением кривой второго порядка вокруг ее оси, один из фокусов

3 которого совмещен с фокусом основного зеркала 1, и источник излучения 6 направленного действия, помещенный в другой фо1725768

<щ = arccos кус дополнительного зеркала. При этом дополнительное зеркало совместно с источником излучения 6 по отношению к основному

1 установлено несоосно или с возможностью вращения вокруг общего с основным зеркалом 1 фокуса 3. Источник излучения 6 по отношению к дополнительному зеркалу 2 установлен несоосно или с возможностью вращения вокруг фокуса, в который он помещен. B качестве дополнительного 2 может быть использовано эллипсоидное или гиперболоидное зеркало. При любом положении дополнительного зеркала 2 лучистый поток из источника излучения 6 выходит в

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано в качестве прожектора, имитатора солнечного или планетного излучения.

Цель изобретения — уменьшение неравномерности или получение заданного распределения выходящего лучистого потока.

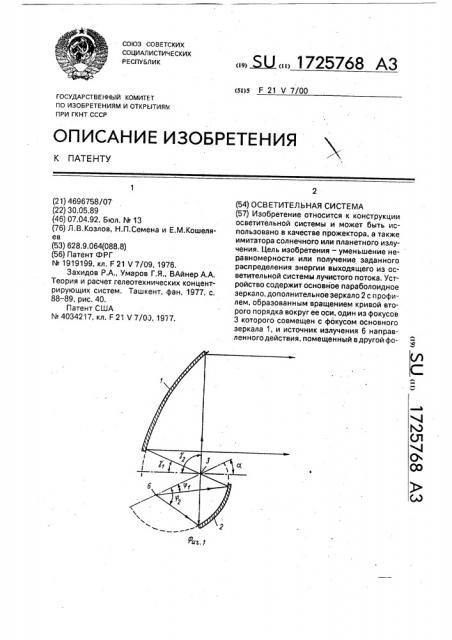

На фиг,1 показана оптическая схема осветительной системы с параболиодным и эллипсоидным зеркалом; на фиг.2 — оптическая.схема осветительной системы с параболоидным и гиперболоидным зеркалами; на фиг.3 — формирование распределения энергии отраженного от параболоидного зеркала лучистого потока; на фиг.4 — формирование распределения силы отраженного от эллипсоидного зеркала излучения; на фиг.5 — формирование распределения отраженного от гиперболоидного зеркала излучения; на фиг.6 — осветительная система с параболоидным и эллипсоидным зеркалами, общий вид; на фиг.7 — осветительная система с параболоидными и гиперболоидным зеркалами, общий вид; на фиг.8 — зависимость неравномерности Л Е выходящего из осветительной системы лучистого потока от угла а между осями основного и дополнительного зеркал; на фиг.9 — зависимость минимальной неравномерности BГЕмин выходящего из осветительной системы лучистого потока от апертурного угла вк излучения источника, °

Осветительная система содержит основное зеркало 1 параболоидной формы и дополнительное зеркало с профилем, образованным вращением кривой второго порядка вокруг ее оси. В качестве дополнительного зеркала может быть исдиапазоне углов, отсчитываемых от оси дополнительного зеркала 2 от (1 + е ) cos (y> + а) + 2е у = arccos

1 + 2 е cos (y> + а) + е 2 до (1 + е ) cos (yz + а) + 2е . у2 = arccos

1 + 2 е cos (у + а) + е где е - эксцентриситетдополнительногозеркала; — a угол между осями основного и дополнительного зеркал; у — у — диапазон углов, отсчитываемых от оси основного зеркала, в котором на него падает излучение. 4 з,п. ф-лы, 9 ил. пользован гиперболоид 2 (фиг.1), совмещенный своим вторым фокусом 3 с фокусом основного зеркала 1, или эллипсоид 4 (фиг,2), также совмещенный вторым фоку5 сом 5 с фокусом основного зеркала 1. В первом фокусе дополнительного зеркала (фиг.1) или 4 (фиг.2) установлен источник 6 излучения направленного действия. При этом дополнительное зеркало по отноше10 нию к основному зеркалу 1 и источник 6 излучения по отношению к дополнительному зеркалу установлены несоосно, Дополнительное зеркало 2 (фиг.1) или 4 (фиг.2) совместно с источником 6 излучения

15 может быть установлено с возможностью поворота вокруг общего с основным зеркалом 1 фокуса (фиг.1) или 5 (фиг,2), при этом источник 6 излучения должен быть установлен с возможностью поворота вокруг фоку20 са, в который он помещен.

При любом положении дополнительного зеркала источник 6 излучения ориентирован таким образом, чтобы выполнялись следующие соотношения

25 (1 + е ) cos (y> + а) + 2е

p< = агссоэ

1 + 2 е cos (y> + а) + е 2 и

1 + 2 е cos (yz + а) + e 2 где р1 — угол между осью дополнительного зеркала и наименее отклоненным от нее лучом выходящего из источника 6 излучения лучистого потока, отсчитываемой от оси дополнительного зеркала по часовой стрелке;

1725768

p2 —.угол между осью дополнительного зеркала и наиболее отклоненным от нее лучом выходящего из источника 6 излучения лучистого потока, отсчитываемый от оси дополнительного зеркала по часовой стрелке; е — эксцентриситет дополнительного зеркала; а — угол между осями основного 1 и дополнительного зеркал, отсчитываемый от оси основного зеркала 1 против часовой стрелки; 1 — угол между осью основного зеркала

1 и наименее отклоненным от нее лучом падающего на основное зеркало лучистого потока, отсчитываемый от оси основного зеркала 1 по часовой стрелке;

y2 — угол между осью основного зеркала

1 и наиболее отклоненным от нее лучом падающего на основное зеркало 1 лучистого потока, отсчитываемый от основного зеркала 1 по часовой стрелке.

Осветительная система работает следующим образом.

Лучистый поток генерируется и формируется в заданном телесном угле источником 6 излучения, От источника 6 излучения лучистый поток направляется на допонительное зеркало (фиг.1) или 4 (фиг,2), отражается от него, проходит через общий фокус

3 (фиг.1) или 5 (фиг.2) основного 1 и дополнительного зеркал, падает на основное зеркало 1 и, отражаясь от него, выходит из осветительной системы в виде параллельного пучка лучей.

При отражении лучистого потока от основного 1 и дополнительного зеркал распределения энергии в потоке меняется следующим образом.

Если лучистый поток направлен на параболоидное зеркало (фиг,З) из его фокуса, то облученность Е элементарной площадки

d S, перпендикулярной оси параболоидного зеркала, составит

Е= Х, дЯ (1) где 4 Q- опирающийся на площадкуд$ элементарный телесный угол с вершиной в фокусе 3 параболоидного зеркала 1;

1 — сила излучения в направленииДИ .

Если параболоидное зеркало 1 осесимметрично и источник излучения лежит в его фокусе, то из определения телесного угла

lild= - Ф, l i где r — расстояние от фокуса до текущей точки параболоидного зеркала 1; у, — угол между осью параболоидного зеркала и падающим на него лучом.

ПлощадьДЯ может быть определена

tS =2Л г sin g r $ =2K г sing ф. (3)

Уравнение параболы

2 f

1+соз

При подстановке в(1) выражений (2)-(4) может быть определена облученность плоскости, перпендикулярной оси параболоидного зеркала

5р Е = — - (1+ cos } )

41 (5)

Если источник 6 излучения помещен в один из фокусов 6 (фиг.4) эллипсоидного зеркала 2 или в действительный фокус 6

55 (фиг.5) гиперболоидного зеркала 4, то согласно закону сохранения энергии = К ЦВ (6) где ф, Ip — силы излучения до и после отражения от эллипсоидного 2 (фиг.4) или гиперболоидного 4 (фиг.5) зеркала; д И,МИд — элементарные телесные углы излучения до и после отражения от эллипсоидного 2 (фиг.4) или гиперболоидного 4 (фиг.5) зеркала.

Телесные углы ЙЩЖ2ф определяются аналогично И И в выражении (2), т.е.

g Qd=2xsinу 4р, O Йу = 2 л sin P 4P, (7) где p, P — углы между лучом и осью эллип1р соидного 2 (фиг,4) или гиперболоидного 4 (фиг,5) зеркала до и после отражения от него.

Из (6) и (7) следует, что

Ф

sIn ф cos

При преобразовании выражений для эллипсоида (фиг.4)

rg созе — r созф=2а е, для гиперболоида (фиг.5)

ry cos р+ r cosP =2а е, где а — большая полуось эллипсоида 2 или гиперболоида 4;

q, r — расстояние от фокуса, в котором расположен источник 6, и от противоположного фокуса до точки зеркала, в которую падает посланный из источника луч; может быть найдена связь между углами

p MP. Она одинакова для эллипсоидного 2 и гиперболоидного 4 зеркал и составляет г

cos <р— г ®

1+2 - е cosj3+e2

Так как в устройстве использованы внеосевые зеркала, что эллипсоидное 2 или гиперболоидное 4 зеркало может быть установлено по отношению к параболоидному зеркалу 1 несоосно (т,е. ось эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркала направлена под фиксированным углом по от1725768 ношению к оси параболоидного зеркала 1) или с возможностью поворота вокруг общего с параболоидным зеркалом 1 фокуса. В этом случае угол между осями параболоидного 1 и эллипсоидного 2 или гиперболоид- 5 ного 4 зеркал не фиксирован, а может регулироваться, При этом для формирования лучистого потока используются различ-. ные части эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркала. 10

Связь между углами P vt уопределяется на основании законов векторной алгебры:

cosP=cosа cosy — sinа. sinу созд, (10) 15 где а — угол между осями параболоидного

1 и эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркал; д — угол между плоскостью симметрии осветительной системы (главной меридио- 20 нальной плоскостью) и плоскостью, в которой лежит падающий на параболоидное зеркало 1 луч (фиг,6, 7).

Путем подстановки (9) и (10) в (8) и (8) в (5) может быть получено выражение для об- 25 лученности плоскости, перпендикулярной оси параболоидного зеркала 1 1(1+cos 1 — е

)2

4 f 1+2e(cosa cosy — sin a sin y сов д)+е

Выходящий из осветительной системы 30 лучистый поток в силу своей параллельности может быть закоординирован углами между осью параболоидного зеркала 1 и минимально отклоненным оТ нее лучом падающего на параболоидное зеркало лучи- 35 стого потока - 7 1 (фиг.1, 2, 6, 7) и между осью параболоидного зеркала 1 и максимально отклоненным от нее лучом падающего на параболоидное зеркало лучистого потокаУ 40

Из фиг.1, 2 и выражений (9) и (10) видно, что для того, чтобы при любом положении эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркал выходящий из осветительной системы лучистый поток имел постоянные грани- 45 цы, необходимо, чтобы лучистый поток выходил из источника 6 излучения в диапазоне углов, отсчитываемых от оси гиперболоидного 4 и эллипсоидного 2 зеркала:

1 +e2) cos (у1 +a) +2e 50 от @1= arccos

1 + 2 е cos (у1 + а) + e до щ = arccos (1+e ) cos (y+a)+2e

1 + 2 е cos (2 + а) + e (12)

Если положение эллипсоидного 2 и гиперболоидного 4 зеркала фиксировано (т.е. а = const), то <р1, $2= const, При этом источник 6 излучения установлен по отношению к эллипсоидному 2 и гиперболоидному 4 зеркалу несоосно в фиксированном положении.

Если эллипсоидное 2 или гиперболоидное 4 зеркало установлено с возможностью поворота вокруг общего с параболоидным зеркалом 1 фокуса (т.е, а = чаг), то р1, у, =var. При этом источник 6 излучения должен быть установлен с возможностью поворота вокруг фокуса эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркала, в который он установлен, или таким образом, чтобы он облучал избыточную по сравнению с участвующей в формировании выходящего из системы лучистого потока площадь эллипсоидного 2 или гиперболоидного 4 зеркала. И в том и в другом случае основным условием сохранения границ выходящего из системы лучистого потока является выполнение равенства (12).

На основании выражения (11) была рассчитана зависимость неравномерности выходящего из оптической системы лучистого потока Л Е (Л Е = (Емакс Eìèí)/Еср где

Емакс, Емин, Еср — наибольшая, наименьшая и средняя облученности в поперечном сечении выходящего из осветительной системы параллельного лучистого потока) от угла е при различных эксцентриситетах е дополнительного зеркала, углах у1, при угле 2 = 109,5 и изотропном в пределах апертуры источнике излучения. Анализ полученных результатов (фиг.8) позволяет сделать следующие выводы:

При любых е (кроме е = О) выходящий из осветительной системы лучистый поток имеет минимальную неравномерность при а О. Таким образом оптимальной с точки зрения уменьшения неравномерности выходящего лучистого потока является осветительная система с несоосными основным и дополнительным зеркалами. При этом в несоосной системе по сравнению с соосной неравномерность выходящего лучистого потока может быть уменьшена в несколько десятков раз. Например, при е = 0,5 и у1 =90 (крайняя правая кривая на фиг;8) при соосном расположении зеркал (а=О) неравномерности облученности Л E составляют

0,15, а при а=?5 ГЕ =0,03.

Кроме того, при расчете установлено, что с помощью эллипсоидного и гиперболоидного зеркал достигаются одинаковые параметры выходящего из осветительной системы лучистого потока, если выполняется равенство еэл= е ип

1725768

10 где еэл. ег — эксцентриситеты эллипсоидного и гиперболоидного зеркал.

Для определения конкретных значений оптимальных углов а необходимо в каждом случае задавать конкретные значения параметров у1, у2, е, вк = (pz — у )/2 .

Оптимальной с точки зрения уменьшения неравномерности выходящего лучистого потока является осветительная система, в которой оси параболоидного, эллипсоидного или гиперболоидного зеркал и источника излучения лежат в одной плоскости.

При круговой форме выходящего из оптической системы лучистого потока выходящий из источника излучения лучистый поток должен иметь форму, близкую к круговому ,конусу.

При заданных углах у и минимальная неравномерность излучения, которую можно достигнуть с помощью несоосной системы из параболоидного и эллипсоидного или гиперболоидного зеркал, зависит от апертурного угла (со, = (<щ — pq)/2)выходящего из источника излучения лучистого потока (фиг.9), Таким образом, несоосность основного и дополнительного зеркал обеспечивает возможность уменьшения неравномерности или получения заданного распределения энергии, выходящего из системы излучения лучистого потока.

За счет вращения дополнительного зеркала вокруг общего с основным зеркалом фокуса возможно регулирование распределения энергии выходящего из системы лучистого потока.

Целесообразность использования в качестве дополнительного эллипсоидного или гиперболоидного зеркал определяется конструкцией осветительной системы. Напри- мер, дополнительное эллипсоидное зеркало не затянет параболоидное. а дополнительное гиперболоидное зеркало обеспечивает минимальный поперечный габаритосветительной системы.

Формула изобретения

1. Осветительная система, содержащая основное зеркало параболоидной формы, дополнительное зеркало с профилем, образованным вращением кривой второго порядка вокруг ее оси, один из фокусов которого совпадает с фокусом основного зеркала, и источник излучения, размещенный в другом фокусе дополнительного зеркала, отл и ч а ю ща я с я тем, что, с целью уменьшения неравномерности или получения заданного распределения энергии выходящего лучистого потока, в качестве источника излучения используется источp1 =arccos

1 + 2 е cos (y> + а) + е и

30 1+е cos у2+а +2е

+ = arccos

1+2 еcos ®+а)+е где p> — угол между осью дополнительного зеркала и наименее отклоненным от нее лучом выходящего из источника излучения лучистого потока, отсчитываемый от оси дополнительного зеркала по часовой стрелке;

<щ — угол между осью дополнительного зеркала и наиболее отклоненным от нее лучом выходящего из источника излучения лучистого потока, отсчитываемый от оси дополнительного зеркала по часовой стрелке; е — эксцентриситет дополнительного зеркала; а — угол между осями основного и дополнительного зеркал, отсчитываемый от оси основного зеркала против часовой стрелки;

y< — угол между осью основного зеркала и наименее отклоненным от нее лучом падающего на основное зеркало лучистого потока, отсчитываемый от оси основного зеркала по часовой стрелке; у — угол между осью основного зеркала и наиболее отклоненным от нее лучом падающего на основное зеркало лучистого потока, отсчитываемый от оси основного зеркала по часовой стрелке.

25 ник излучения параллельного действия, а дополнительное зеркало по отношению к основному и источник излучения по отношению к дополнительному зеркалу установлены несоосно.

2. Система по п,1, отл и ча ю ща я с я тем, что дополнительное зеркало совместно с источником излучения установлено с возможностью поворота вокруг фокуса основного зеркала, а источник излучения установлен с возможностью поворота вокруг фокуса дополнительного зеркала, в который он помещен.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительное зеркало выполнено эллипсоидным.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительное зеркало выполнено гиперболоидным.

5. Система по п.1, отл и ч а ю щ а я с я тем, что при любом положении дополнительного зеркала источник излучения ориентирован относительно оси последнего таким образом, чтобы выполнялись следующие соотношения

1725768

Фиг. 3

1725768 й1Г ° 6

1725768

Фиг. 7

17

1725768

3;60 55

19

1725768 ю,г

Фиге 9

50

Редактор В.Данко

Заказ 1189 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

3 Ее а

ply

Составитель И.Зайцев

Техред М.Моргентал Корректор М.Кучерявая