Теплообменный анкер

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к креплению подземных горных выработок. Цель - повышение эксплуатационной надежности анкера . Теплообменный анкер включает заполненный теплоносителем пустотелый стержень (ПС) 1, наружные теплообменные пластины (ТП) 12, размещенный в ПС 1 фитиль 2 и установленный на выступающем конце прерыватель теплового контакта между ПС 1 иТП 12. Прерыватель выполнен в виде цилиндрического кожуха (ЦК) 10 со Изобретение относится к креплению подземных горных выработок и может быть использовано для упрочнения многолетнемерзлых горных пород в условиях знакопеременной температуры вентиляционной струи. Известны различные конструкции теплопроводных анкеров, например по авт.св. №№ 1404652, 1411509, кл. Е 21 D 21/00, 1988, исползующие эффект памяти формы. Однако в связи с необходимостью искусственного нагрева для повторного использования они не могут съемной крышкой 9, эластичной емкости 16 с жидкостью и подвижного цилиндрического элемента 6. Последний вставлен в ЦК 10 с возможностью образования зазора в месте сопряжения его с торцом ПС 1. Элемент 6 снабжен подпружиненной шайбой 13. Последняя выполнена из теплоизоляционного материала. Причем ЦК 10 жестко связан с ПС 1. Пружина 15 размещена между крышкой 9, ЦК 10 и шайбой 13. Емкость 16 размещена между шайбой 13 и дном ЦК 10. Причем ТП 12 установлены на выступающем из ЦК 10 конце элемента 6. В холодный период года жидкость в емкости 16 превращается в лед, объем ее увеличивается. Это приводит к срабатыванию механизма прерывателя и смыканию элемента 6 с ПС 1. В результате обеспечивается передача теплоты от пород к холодному рудничному воздуху . В теплый период года лед в емкости 16 превращается в жидкость, объем ее уменьшается , и происходит размыкание элемента 6 с ПС 1. В результате исключается перенос теплоты от воздуха к породам. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. быть применены в многолетнемерзлых горных породах. Известен также анкер по авт. св. № 1418477, кл. Е 21 D 2/00, 1988, содержащий эластичную емкость с жидкостью, претерпевающей фазовое превращение при закреплении емкости в многолетнемерзлых породах с разрушением последней и вмораживанием анкера в массив. Однако известный анкер не изменяет теплового состояния массива при знакопеременной температуре вентиляционной струи и поэтому не может считаться эффективным и надежным. сл С vj со ю сл VJ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s Е 21 D 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4803618/03 (22) 07.02.90 (46) 07,05.92. Бюл. № 17 (71) Институт технической теплофизики АН

УССР (72) Л.Б.Зимин, Ю.П.Золотаренко и B.Ï.×åðíÿê (53) 622.281.74(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N1418477,,кл. Е 21 О 21/00, 1988.

Авторское свидетельство СССР № 694647, кл. Е 21 D 21/00, 1977. (54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ АНКЕР (57) Изобретение относится к креплению подземных горных выработок. Цель — повышение эксплуатационной надежности анкера. Теплообменный анкер включает заполненный теплоносителем пустотелый стержень (ПС) 1, наружные теплообменные пластины (TR) 12, размещенный в ПС 1 фитиль 2 и установленный на выступающем конце прерыватель теплового контакта между flC 1.и ТП 12. Прерыватель выполнен в виде цилиндрического кожуха (ЦК) 10 со

Изобретение относится к креплению подземных горных выработок и может быть использовано для упрочнения многолетнемерзлых горных пород в условиях знакопеременной температуры вентиляционной струи.

Известны различные конструкции теплопроводных анкеров, например по авт.св. ¹¹ 1404652, 1411509, кл. Е 21 D 21/00, 1988, исползующие эффект памяти формы. Однако в связи с необходимостью искусственного нагрева для повторного использования они не могут съемной крышкой 9, эластичной емкости 16 с жидкостью и подвижного цилиндрического элемента 6. Последний вставлен в ЦК 10 с возможностью образования зазора в месте сопряжения его с торцом ПС 1. Элемент

6 снабжен подпружиненной шайбой 13. Последняя выполнена из теплоизоляционного материала. Причем ЦК 10 жестко связан с

ПС 1. Пружина 15 размещена между крышкой 9, ЦК 10 и шайбой 13. Емкость 16 размещена между шайбой 13 и дном ЦК 10.

Причем ТП 12 установлены на выступающем из ЦК 10 конце элемента 6. В холодный период года жидкость в емкости 16 превращается в лед, объем ее увеличивается. Это приводит к срабатыванию механизма прерывателя и смыканию элемента 6 с ПС 1. В результате обеспечивается передача теплоты от пород к холодному рудничному воздуху. В теплый период года лед в емкости 16 превращается в жидкость, объем ее уменьшается, и происходит размыкание элемента 6 с ПС 1. В результате исключается перенос теплоты от воздуха к породам. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. быть применены в многолетнемерзлых горных породах.

Известен также анкер по авт. св. ¹

1418477, кл. Е 21 D 2/00, 1988, содержащий эластичную емкость с жидкостью, претерпевающей фазовое превращение при закреплении емкости в многолетнемерзлых породах с разрушением последней и вмораживанием анкера в массив, Однако известный анкер не изменяет теплового состояния массива при знакопеременной температуре вентиляционной струи и поэтому не может считаться эффективным и надежным, 1731957

Наиболее близок к предлагаемому анкер для крепления горных выработок в многолетнемерзлых породах по авт. св. М

694647, кл. Е 21 D 21/00, 1979, представляющий собой пустотелый стержень, заполненный теплоносителем и снабженный на выступающем в выработку резьбовом конце съемными пластинами, интенсифицирующими теплообмен. Такой анкер не обладает достаточной эксплуатационной надежностью и эффективностью, поскольку его конструкция, во-первых, требует сезонных трудозатрат на снятие пластин в начале теплого периода года и на установку их в начале холодного периода, и, во-вторых, не обеспечивает выполнения анкером основной тепловой функции — отвода от многолетнемерзлого горного массива накопленной им в течение теплого периода теплоты к более холодной вентиляционной струе. Поскольку в подавляющем большинстве случаев использования анкерной крепи выступающие в выработку резьбовые концы стержней располагаются ниже заглубленных в массив замковых концов, жидкий теплоноситель в известном анкере не попадает из зоны конденсации (внизу) в зону испарения (вверху), что резко снижает теплопередающую способность анкера.

Цел ь изобретения — по вы ш ение эксплуатационной надежности анкера.

Поставленная цель достигается тем, что теплообменный анкер, включающий заполненный теплоносителем пустотелый стержень и наружные теплообменные пластины, согласно изобретению, снабжен размещенным в пустотелом стержне фитилем и установленным на выступающем конце прерывателем теплового контакта между стержнем и пластинами, который выполнен в виде цилиндрического кожуха со съемной крышкой, эластичной емкости с жидкостью и подвижного цилиндрического элемента, вставленного в кожух с возможностью образования зазора в месте сопряжения его c торцом стержня. При этом элемент снабжен подпружиненной шайбой, а кожух жестко связан со стержнем, причем пружина размещена между крышкой кожуха и шайбой, а емкость — между шайбой и дном кожуха, а пластины установлены на выступающем из кожуха конце элемента.

Поставленная цель достигается также тем, что шайба выполнена из теплоизоляционного материала.

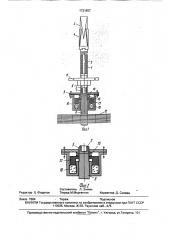

На фиг,1 изображен теплообменный анкер, общий вид при прерванном тепловом контакте между пустотелым стержнем и теплобменными пластинами; на фиг,2 — то

55 же, фрагмент, иллюстрирующий наличие такого контакта.

Согласно изобретению анкер содержит заполненный теплоносителем пустотелый стержень 1, снабженный капиллярным (например, трубчатым) фитилем 2. На заглубляемом в породы конце расположен замок из клина 3 и распорной гильзы 4, а выступающий конец разделен на неподвижную часть

5 и подвижный элемент 6. На неподвижную часть 5 с резьбой 7 под натяжную гайку 8 и крышку 9 цилиндрического кожуха 10 надета опорная плита 11. Подвижный элемент 6 из высокотеплопроводного материала, на котором жестко установлены теплообменные пластины 12, удерживается в цилиндрическом кожухе 10 с помощью закрепленной на нем теплоизоляционной шайбы 13 с образованием зазора 14 между смежными концами неподвижной части 5 и подвижного элемента 6 и поджат пружиной 15, расположенной между крышкой кожуха 9 и шайбой 13.

B кольцевой полости цилиндрического кожуха 10 между его дном и теплоизоляционной шайбой 13 расположена эластичная (например, тороидальная) емкость 16, наполненная жидкостью с температурой затвердевания, равной естественной температуре ненарушенных горных пород.

Предложенный анкер работает следующим образом. В холодный период года, когда по выработке проходит воздух с температурой ниже естественной температуры горных пород, жидкость в эластичной емкости 16 превращается в лед с увеличением объема, что приводит к механическому воздействию емкости на шайбу 13, сжатия пружины 15, перемещению подвижного элемента 6, уменьшению зазора 14 с последующим плотным смыканием смежных концов неподвижной части 5 и подвижного элемента 6. При этом возникает надежный тепловой контакт между пустотелым стержнем 1 и теплообменными .пластинами 12.

Установленный в породе с температурой, превышающей температуру рудничного воздуха, анкер выполняет функцию испарителя, а выступающий в выработку оребренный его конец — конденсатора, причем теплота передается от пород к холодному рудничному воздуха. В случае расположения анкера в кровле выработки, когда зона испарения находится выше зоны конденсации, подъем жидкого теплоносителя к зоне испарения обеспечивается по фитилю 2 за счет капиллярных сил. Наличие оребрения интенсифицирует процесс отвода теплоты от горных пород, приводящий к их охлаждению до температуры, близкой к температуре

1731957

50

55 рудничного воздуха, что способствует упрочнению мерзлых пород.

В теплый период года температура проходящего по выработкам воздуха повышается, и при достижении ею значения температуры плавления находящегося в эластичной емкости 16 льда последний превращается в жидкость с уменьшением объема эластичной камеры, пружина 15 отжимает шайбу 13, а вместе с ней и подвижный элемент 6 с теплообменными пластинами 12. При этом образуется зазор 14 между смежными концами неподвижной части 5 и подвижного элемента 6 и, следовательно, прерывается тепловой контакт между пустотелым стержнем 1 и теплообменными пластинами 12, в результате чего исключается перенос теплоты к породам по анкеру.

Использование в качестве наполнителя эластичной емкости 16 жидкости с температурой затвердевания, равной естественной температуре ненарушенного мерзлого горного массива (например, водного раствора необходимой концентрации), препятствует повышению температуры горных пород относительно упомянутого значения, чем предотвращается их растопление, протаивание и разупрочнение.

Таким образом, использование данного технического решения позволяет автоматически обеспечивать необходимое наличие или отсутствие теплового контакта частей анкера, чем поддерживается необходимое для упрочнения мерзлых горных пород направление теплового потока и исключается потребность в сезонных трудозатратах на монтаж и демонтаж теплообменных пластин, достигающих в условиях среднего гор5 ного предприятия зоны Северо-Востока

СССР 2500 ч/год, что равноценно получению экономического эффекта в размере 10000 руб/год на одном объекте.

10 Формула изобретения

1. Теплообменный анкер, включающий заполненный теплоносителем пустотелый стержень и наружные теплообменные пластиныы, отличающийся тем, что, с целью

15 повышения эксплуатационной надежности, он снабжен размещенным в пустотелом стержне фитилем и установленным на.выступающем конце прерывателем теплового контакта между стержнем и пластинами, ко20 торый выполнен в виде цилиндрического кожуха со съемной крышкой, эластичной емкости с жидкостью и подвижного цилиндрического элемента, вставленного в кожух с возможностью образования зазора в мес25 те сопряжения его с торцом стержня, при этом элемент снабжен подпружиненной шайбой, а кожух жестко связан со стержнем, причем пружина размещена между крышкой кожуха и шайбой, а емкость — меж30 ду шайбой и дном кожуха, при этом пластины установлены на выступающем из кожуха конце элемента.

2. Анкер по п.1, отличающийся тем, что шайба выполнена из теплоизоляци35 онного материала.

1731957

5uz8

Составитель Л. Зимин

Техред М.Моргентал Корректор Д. Сычева

Редактор Е Федотов

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1564 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5