Гидрат гидроокиси графита и способ его получения

Иллюстрации

Показать всеРеферат

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 01 В 31/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3979943/26 (22) 15.10.85 (46) 15.09.92, Бюл, гв 34 (71) Институт химии Дальневосточного научного центра АН СССР (72) А.А,Уминский, А,К,Цветников, Т.Ю.Назаренко, А.Д.Верхотуров, И.А.Подчерняева и Л.П.Половцев (56) Патент ФРГ

М 2608866, кл. С 01 В 31/00, 1979. (54) Некрасов Б.В, Основы общей химии. M.:

Химия, 1973, с, 504 — 505. (54) ГИДРАТ ГИДРООКИСИ ГРАФИТА И

СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к неорганической химии, а именно к интеркалированным соединениям графита, и позволяет получить

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к интеркалированным соединениям графита и технологии их получения.

Целью изобретения является получение нового соединения — гидрата гидроокиси графита (ГГГ) общей формулы С24(ОН) х

HzO, где х = 0,1 — 1,0, обладающего защитными свойствами дляпредохранения металлических поверхностей от коррозии.

Пример 1. 3 г природного графита марки ТК с размером частиц 0,06 мм обрабатывают смесью 15 мл серной кислоты (б =

=1,83 г/смз) и 6 мл 60%-ного оксида серы (И) в концентрированной серной кислоте (олеумом). Полученную смесь тщательно перемешивают, добавляя в нее по каплям 3 мл азотной кислоты (d = 1,405 г/смз), Весь образовавшийся синий продукт — бисульфат

„„SU „„1761665 А1 новое соединение — гидрат гидроокиси графита (ГГГ) формулы С24(ОН) х НсО, где x =

=0,1-1, обладающий улучшенными свойствами при применении в качестве защитного покрытия металлических поверхностей от коррозии. ГГГ получают окислением графита азотной кислотой в растворе оксида серы в концентрированной серной кислоте, затем полученный бисульфат графита последовательно обрабатывают концентрированными азотной, фтористоводородной и хлористоводородной кислотами и гидролизуют сначала при 20 — 25 С, а затем кипячением при 100110 С, Скорость окисления стали пои 450 С, покрытой ГГГ составляет 0,32 г/м . сут, никеля 0,04 г/м сут, латуни 0,145 г/м. сут. 2 с.п. ф-лы, 1 табл. графита — переносят во фторопластовый фильтр и под давлением инертного газа промывают последовательно азотной кислотой (d = 1,405 г/см ) до полного удаления анионов S042 (примерно 20 мин), хлористоводородной кислотой (d = 1,13 г/см ) для разложения природных силикатов, присутствующих в природном графите (примерно

5 мин) и хлористоводородной кислотой (б =

= 1,17 r/cì ) для выведения ионов МОз и F (примерно 30 мин), Полноту отмывки проверяют по отрицательной реакции нг соответствующие анионы в промывных растворах.

На следующей стадии хлористоводородную соль гидролизуют сначала при 22 С промыванием на фильтре до удаления поверхностных ионов СГ, контролируя их наличие в промывных растворах, затем полученный продукт переносят в стеклян1761665

10 ную колбу и в течение 30 мин кипятят с водой (100 С), Высушенный при 105 С продукт имеет элементный состав, мас.%; С

89,2 +. 0,5; Н 0,9 + 0,2; О остальное, что соответствует формул ьному составу Сга(О Н)

vHgO.

Пример 2. Природный графит переводят в хлористоводородную соль, как в примере 1. Полученную соль гидролизуют при 22 С на фильтре до удаления поверхностных анионов СГ, затем выделенный продукт переносят в автоклав и кипятят с водой в течение 30 мин (110 С). Высушенный при

115 С продукт имеет элементный состав, мас.%: С 93,3 + 0,5; Н 0,4 0,2; О остальное, что соответствует формульному составу Сг4(ОН) 0,1НгО.

Пример 3. Природный графит переводят в хлористоводородную соль, как в примере 1, Полученную соль гидролизуют сначала при 20 С, затем в автоклаве кипятят с водой при 100 С в течение 30 мин, Высушенный продукт имеет элементный состав, мас.%: С 90,68, Н 0,76; О остальное, что соответствует формульному составу

Сг4(ОН) 0,7НгО.

Пример 4. Природный графит переводят в хлористоводородную соль, как в примере 1. Полученную соль гидролизуют на фторопластовом фильтре сначала при

25 С до исчезновения ионов CI в промывных растворах, затем многократно промывают на фильтре горячей водой (температура ниже 100 С). После 24-часового непрерывного промывания конечный продукт содержит следы ионов Cl, которые полностью не выводятся. Состав высушенного при 110 С продукта, мас.%: С 86,76 0,5; Н 1,2 +0,2; О остальное, Пример 5, Природный графит переводят в хлористоводородную соль, как в примере 1, Полученную соль гидролизуют на фильтре сначала при 18 С, затем переносят в актоклав и кипятят с водой (термастат с глицерином, температура ниже 110 С) в течение 20 мин. В спектре РЭС CIS электронов появился рефлекс (приблизительный

257 эВ), характеризующий наличие связи

С-О. Элементный состав высушенного при

110 С продукта, мас.%: С 74,32 0,5; Н 0,9

+. 0,2; О остальное.

Пример 6, Природный графит переводят в хлористоводородную соль, как в примере 1. Полученный продукт переносят в автоклав (температура 110 С) и кипятят с водой, постоянно удаляя кислый маточник и доливая воду. Процесс полного разложения соляно-кислой соли графита заканчивается через 6 ч постоянного кипячения продукта, 15

Высушенный при 110 С продукт имеет состав, мас.%: С 91,85 +. 0,5; P 0,7 +. 0,2; О остальное, что соответствует формульному составу Сг4(ОН) 0,6 НгО, Таким образом, оптимальными вариантами осуществления способа являются варианты, описанные в примерах 1 — 3, Осуществление способа по примеру 6 позволяет получить соединение нужного состава, однако проведение гидролиза кипячением (без предварительной отмывки поверхностных CI-ионов водой при комнатной температуре) очень длительно, в связи с чем нецелесообразно.

Проведение процесса гидролдиза при температуре ниже 100 С (пример 4) или выше 110ОС (пример 5) не позволяет получить продукт, отвечающий составу Сг4(ОН) хНгО, где х = 0,1 — 1.

ГГà — черный электропроводящий кристаллический порошок. с характерным металлическим блеском, слоистый, непрозрачный, обладает смазывающим действием, лиофилен, нерастворим в неорганических и органических растворителях, Рентгенограмма ГГГ представляет собой набор рефлексов (включая отражения класса OOI), характерных для ИСГ с высокой ориентацией углеродных слоев вдоль оси С, с межплоскостными расстояниями 3,74;

3,39; 1,85; 1,68; 1,11 К.

ГГГ исследовался резонансными методами. Дайсоновская форма линии ЭПР и

g-фактор (2,0042) ГГГ характерны для акцепторных ИСГ. Это свидетельствует об отсутствии в исследуемом соединении примесных центров ковалентно локализованных функциональных групп С вЂ” О или

С=О, образующихся за счет sp -гибридизаз ции. Из рентгеноэлектронных спектров ГГГ следует, что энергия связи Is электронов атомов углерода (приблизительно 284 э В) не меняется по сравнению с гексагональным графитом, что означает сохранение электронного окружения углерода. Спектр Is электронов кислорода представлен нерасщепленной линией (изменение полной ширины на полувысоте) с энергией связи 531 эВ, что позволяет сделать вывод о наличии связанного с протонами кислорода. Таким образом, результаты ЭПР- и РЭС-исследований свидетельствуют о том, что атомы углерода в ГГГ располагаются в виде плоскопараллельных слоев, наличие связей

С вЂ” О и С вЂ” Н не обнаружено.

Кислород в соединении находится в связанном состоянии, образуя связь Π— Н, ПМР-спектр, снятый при комнатной температуре, представлен узкой линией, полуширина которой составляет примерно

1761665

0,5 э с хим. сдвигом ГМДС 11 + 1 м.д. Анализ величины хим. сдвига и формы линии протонного сигнала ГГГ не позволяет отнести его ни к чистому протону воды, ни к протону гидроксила. Такой вид спектра по- 5 зволяет предположить, что форма линии характеризует обменный сигнал протонов воды и гидроксила.

На дериватограмме разложения ГГГ, снятой в платиновой лабиринтном тигле, со- 10 ответствует эндоэффект, характерный для фазового перехода воды (Т.K n), что свидетельствует об образовании ИСГ.

Убыль массы, связанная с удалением

HzO и ОН, наблюдается при 170 — 345 С, 15

Полное удаление интеркалянта при 350 С установлено па исчезновению сигнала в

ПМР-спектре продукта.

Описанными методами физико-химических исследований гидрат гидроокиси rpa- 20 фита достаточно надежно идентифицирован.

Таким образом, ГГГ представляет собой интеркалированное соединение графита, строение которого можно представить в ви- 25 де вещества, состоящего из плоскопараллельных гексагональных слоев, между которыми располагаются ассоциаты из ионов гидроксила, связанные водородными связями с молекулами воды, 30

С целью определения положительного эффекта использования ГГГ в сравнении с литейным графитом проведено исследование эффективности защитных свойств данн ых веществ по методике, 35 предусматривающей оценку скорости окисления металлов в зависимости от изменения массы образца, обусловленного образованием поверхностных окислов металлов. 40

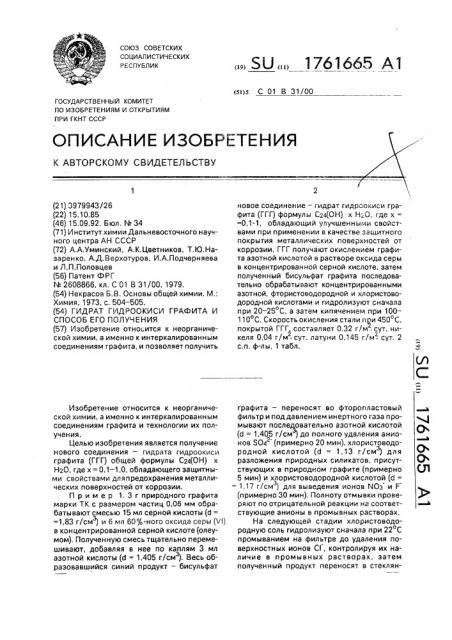

Испытания для всех образцов проводили в температурном режиме 425-500 С в течение 72 ч, Скорость окисления рассчитывали исходя из составов окислов: для стали-3 — 45

Рез04, для никеля НП-2 — NiO, для латуни—

CuO + ZnO, Ингибиторный эффек окисления для образцов без защитных покры-,ий принят за 1,0, Результаты испытаний приведены s таблице, Как видно из таблицы, при использовании в качестве защитного покрытия гидратг гидроокиси графита скорость окисления в области температур 425 — 500 С понижается для стали-3 в 15 — 18 раз, для никеля НП-2— в 2,3 — 10 раз, для латуни — в 1,8 — 3,9 раза по сравнению со скоростью окисления соответствующих чистых сплавов и для стали-3 понижается в 4,5 — 8,9 раза, для никеля НП-2 — в 5,8 — 10 раз, для латуни — в 1.9-4,1 раз по сравнению со скоростью окисления соответствующих сплавов, покрытых литейным графитом.

Таким образом, технико-экономическая эффективность изобретения заключается в возможности получения нового соединения графита — гидрата гидроокиси графита, проявляющего защитные свойства. превосходящие защитные свойства графита.

Полученное соединение обладает также смазочными свойствами.

Формула изобретения

1. Гидрат гидроокиси графита общей формулы Сг (ОН) хН О. где х = 0,1 — 1, в качестве защитного покрытия металлических поверхностей от коррозии, 2. Способ получения гидрата гидроокиси графита общей формулы С; (ОН) xHzQ, где х = 0,1 — 1, отличающийся тем. что природный графит обрабатывают концентрированной серной кислотой с последующим добавлением в полученную смесь азотной кислоты, образовавшийся при этом бисульфат графита промывают последовательно азотной, фтористо- и хлористоводородной кислотами до отрицательной реакции на ИОз и F анионы кислот в промывных водах, полученную хлористоводородную соль дополнительно промывают на фильтре водой до удаления поверхностных ионов хлора и подвергают термогидролизу при кипячении при 100-110 С.

1761665

I

I

1 т

1

I (I

I

I

1

I

I

I л

Ь

1 (I !

I

I (1

Л 0 л м 0 м

О> м

01

С:> и о

CL о

М и

LA

01

СО

- 2

О

С4

LA

I

I

I (I

I

I !

1 (4

1 I

l С: ( (I л

I (1 Q

I К (I

1

l

I

I

l

I !

1

l

1

I

Г

1

1

I

I

С( (>(> л

CL о

lЕ (о

L

О

1 о

О м (»(0 (м (»(О (» м т»(Ю м ( л л о

1

I ( (1

1

1 ( (1 м

I I

I Л с

I t(i

I ! О

1

I ! (!

1

I ! ! ! !

I ! Щ

1:Г

1 (>(1 tg а

I (О о

1 ч

1 S

I C0

О о

С 4

I

)ъ I

V I

I (ч I

1

L 1

1

I

l

)

I

I (I

I

I !

1

l !

I

1 !

1

I (С л

И CI! о с а v о С и о (»

01

LA (»4 м

>S л (и

S у (L

I (С» I

IJl

CL о

С: (((CQ с (:

СЭ

CL

Y о

С:

1 (1 ((! L> а ">

Clip л

1 C (((z а

О О> (>Я 1

Л I

Z l

CL 1 о 1

I- I

S I (о 1

S I- I х

Z

S 43. 1

S (-

Z )» I в v

1 и <ч

I ( о (1

I

1

1

I (1

1

Щ I е

1 (С

Л (- I

I- Z О> I и в и о с а Vc(osz

Y N и о (1 & 1 (т> 1

>т I

1 х I

CL 1 о 1 (- 1

S I (о 1

S (2 1

Я. I !

D— л

1 - Ф

О СО LA о м

О ((> о с>

D о т

О

О м т—

C> LA

° !

D М л ( (» (л м ! л т (> (и

С г

Ш

<О CL с с о о

Ю л

Л С4

LA LA с> о (4

Ю л о (ч м (»4

О О о

I т—

Ю

< 4 м л

01 C»( а (.4

> (и

S (3 (С0

Щ CL с о и

CA D м (л а л т — LA л с> о

QO

LA I

С4 О м

О

LA

С>

СО (4 0 м т о

>5 л ((— и

3 ( (В а ((! с о с с= (> ш

С4

LA т— с о

О О 0

Ю СО (4 \

0 м

<(о л о ю

Ю т

°С:>

=! 0 т

LA 0

<ч — о л. л а а

Y о о

С: С:

LA С:> л CD

1 LA!

1

1!

1

СО I

I (I

I ( (t !

СМ 1

Ю (l

l

D I

° — 1

t (I м

l!

l (01 м ( ((1

О I

I!

1 (I

СО 1

О I

° I

О> 1 т 1

I (1

СО l т I

I о

1 У

С»4 л

1 (I) 1 Ц ((т( (Q) 1 (П

I I

I — 1 >

1 (Z л (((а !

O1 (= с: и

t! (1

I Q

I ((:> (ъ;