Способ определения параметров пространственного распределения отражателей в объемной цели

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Использование: изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при исследовании сигналов метеообъектов, таких как облака, осадки и турбулентные неоднородности атмосферы в ясном небе. Цель изобретения - обеспечение возможности определения коэффициента заполнения объемной цели отражателями. Поставленная цель достигается тем, что дополнительно осуществляют прием сигнала на вторую антенну, диаметр которой равен диаметру первой антенны, а ось параллельна оси первой антенны и расположена от н ее на расстоянии , равном ее диаметру, определяют коэффициент корреляции между отраженными сигналами, принятыми двумя антеннами , по величине которого определяют коэффициент заполнения объемной цели отражателями. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„5U 1800416А1 (я)5 G 01 S 13/95

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) г@ Э с =ю;.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ - .-,"„,": а; (21) 4862886/09 (22) 14.06,90 (46) 07.03,93, Бюл, N - 9 (75) B.Ë.Кузнецов и А,В,Кочин (56) Труды ЦАО. Вып, 20, 1958, с. 10 — 15.

Труды %/I Всесоюзного совещания по радиометеорологии, — Л.: Гидрометеоиздат, 1984, с, 78 — 80. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТPQB ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ В ОБЪЕМНОЙ

ЦЕЛИ (57) Использование: изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при исследовании сигналов метеообъектов, 00

О

О

Ф

К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при исследовании сигналов от метеообъектов, таких, как облака, осадки и турбулентные неоднородности атмосферы в ясном небе, Цель изобретения — обеспечение возможности определения коэффициента заполнения объемной цели отражателями.

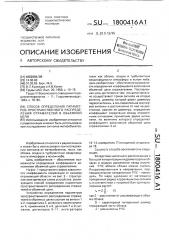

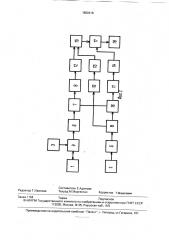

На фиг. 1 представлен график зависимости коэффициента корреляции от размера отражающей области; на фиг. 2 — структурная электрическая схема устройства, реализующего способ определения параметров пространственного распределения отражателей в объемной цели.

Устройство определения параметров пространственного распределения отражателей в объемных целях состоит из антенн 1 и 2, передатчика 3, антенного переключателя 4, приемников 5 и 6, делителя 7 и 8 сигналов, детекторов 9-11, интеграторов таких как облака, осадки и турбулентные неоднородности атмосферы в ясном небе.

Цель изобретения — обеспечение возможности определения коэффициента заполнения объемной цели отражателями, Поставленная цель достигается тем, что дополнительно осуществляют прием сигнала на вторую антенну, диаметр которой равен диаметру первой антенны, а ось параллельна оси первой антенны и расположена от нее на расстоянии, равном ее диаметру, определяют коэффициент корреляции между отраженными сигналами, принятыми двумя антеннами, по величине которого определяют коэффициент заполнения объемной цели отражателями. 2 ил.

12 — 14, измерителя 17 отношений, индикатора 18.

Сущность способа заключается в следующем.

Вследствие хаотичного расположения и большой концентрации гидрометеоров в облаках и осадках рассеянное назад излучение РЛС вблизи облака можно считать д-коррелированным в направлении, перпендикулярном направлению РЛС вЂ” метеоцель. По мере удаления от метеоцели поперечный радиус корреляции эхо-сигнала гк в соответствии с теоремой Ван-ЦиттертаЦорнике растет:

А г -Z —, (1)

0 где Z — расстояние от рассеивающего обьема облака;

D — характерный поперечный размер отражающей части облака;

А — длина волны РЛС.

1800416 координаты по направлению распространения луча). Если концентрация гидрометеоров в области постоянна, то угловой размер источника эхо-сигнала совпадает с шириной

5 DH передающей антенны и интенсивность источника может быть аппроксимирована гауссовой зависимостью: хг+ г

10 l(x, У) -ехР (— 2 )

d (Z) (4) где d(Z) — характерный поперечный размер луча РЛС на расстоянии. Для источника с неполным заполнением импульсного объема интенсивность может быть аппроксимирована выраженихг ем I/х, у/ ехр (— — — -), b2 сг

20 где Ь и с — характерные размеры источника вдол ь оси X u Y соответстве н но.

Для такого распределения интенсивности нормированная корреляционная функция имеет вид:

-У -+

Ь (г1,гг,Z ) — ехр (г1 — гг) 30 х ЕХр 2 2 (х1 х2) 2 2 (У1 У2) (5) k-.-1 где г1 и r2 — радиус-векторы из центра антенны; 35

Еа 3 (г) — величина электрического поля в плоскости раскрыва антенн;

Еоа/3 (r) — распределение поля в рас-Ф крыве антенны при излучении сигнала единичной мощности. Можно пренебречь 40 пространственной изменчивостью поля

Еоаф Я, что дает;

Re f f dr1dr2 В(11 " 2+ R)

Х f d r1 d гг B(r гг)

Ь

«В ф где В(6, гг) — нормированная пространственная корреляционная функция поля эхосигнала. 50

Гидрометеоры (капли., кристаллы и np.), подсвеченные зондирующим импульсом

РЛС, представляют собой некоррелированный по пространству источник с распределением интенсивности (х, у, Z)n 55 пропорциональным произведению концентрации гидрометеоров (х, у, Z) на интенсивность зондирующего сигнала 1о (х, у, 2) (х, у — координаты в плоскости, перпендикулярной направлению излучения антенны; Z—

Из (1) следует, что, определив поперечный радиус корреляции для поля и зная дал ьность до метеоцели, можно оценить величину D — поперечный радиус отражающей части облака. Однако непосредственное измерение гк для эхо-сигнала от метеообразований затруднительно, поскольку размеры приемной антенны ra должны быть значительно меньше радиуса корреляции, тогда как при использовании близких. по размерам приемных и передающих антенн при зондировании больших отражающих объемов гк «г1. ПоэтомУ пРеДлагаетсЯ ДРУгой путь измерения D — измерение коэффициента корреляции сигналов двух антенн, разнесенных s пространстве на определенное расстояние R, Для измерения коэффициента корреляции применена следующая схема: сигналы первой и второй антенн делятся пополам, два из образовавшихся четырех сигналов складывают, детектируют, затем накапливают (усредняют); два оставшихся сигнала сначала детектируют по отдельности, накапливают, а затем складывают. Определяют отношение К первого сигнала ко второму, которое связано с коэффициентом корреляции сигналов k следующим образом:

K=1+k, где k — определяется по формуле где (х1, у1) и (х2, у2) — координаты векторов r1 и гг.

Соотношение (3) позволяет вычислить коэффициент К изменения которого при

С различных значениях a = — и разнесение д антенн на расстояние R=d (диаметр антенн) по оси Y приведено на фиг. 1, Область вариации зависимости при изменении параметра P = — от 0 до 1 заштрихована. Эта

b д зависимость достаточно слабая, Таким образом, измерение коэффициента k дает возможность определить при вертикальном взаимном расположении антенн вертикальный размер зоны рассеяния. Для определения горизонтального размера зоны антенны надо расположить горизонтально, Устройство для определения параметров пространственного распределения отражателей работает следующим образом.

Передатчик 3 генерирует зондирующие импульсы, которые после прохождения антенного переключателя 4 излучаются первой антенной 1. Принятые антенной 1 отраженные сигналы через антенный переключатель 4 поступают на первый приемник

1800416

6, далее делятся пополам первым делителем 7 сигнала, сигналы первого выхода делителя 7 поступают на первый детектор 9 и далее на первый интегратор 12, подключенный к первому входу первого сумматора 15. 5

Принятый второй антенной 2 отраженный сигнал поступает на второй приемник 5, далее на второй делитель 8 сигнала, с первого выхода которого сигнал подается на третий детектор 10 и третий интегратор 13, а со 10 второго выхода — на второй сумматор 16, далее детектируется вторым детектором 11, интегрируется вторым интегратором 14, Сигналы интеграторов 12 и 13 суммируются в первом сумматоре 15, выход которого под- 15 ключен к первому входу измерителя 17 отношений, ко второму входу которого подключен выход интегратора 14, Величина выходного сигнала измерите- 20 ля 17 отношений определяет величину коэффициента заполнения импульсного объема и подается на индикатор 18 для отображения.

Способ позволяет определить коэффи- 25 циент заполнения импульсного объема, что дает воэможность решать ряд практически важных задач. В задачах радиолокационного измерения осадков по величине мощности отраженного сигнала необходимо знать 30 коэффициент заполнения импульсного объема, так как от его величины меняется характер зависимости величины принятой мощности от расстояния между второй и четвертой степенью. Пренебрежение фак- 35 тором заполнения импульсного объема вносит существенные ошибки в измерения

gK величины радиолокационной отражаемости. В задачах штормооповещения необходимо определить наличие области повышенной отражаемости в верхней части облака, что свидетельствует об опасных явлениях, связанных с данным облаком. B настоящее время для этого детально исследуется вертикальный профиль отражаемости, что требует значительного времени, особенно при наличии в зоне обзора нескольких облаков, Использование заявляемого способа позволяет определить наличие зоны повышенной отражаемости за один обзор. формула изобретения

Способ определения параметров простра нствен ного расп редел ения отражателей в объемной цели, состоящей из распределенных отражателей, заключающийся s облучении объемной цели радиосигналом приеме отраженного сигнала первой антенной, измерении его мощности и определении искомых параметров, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности определения коэффициента заполнения объемной цели отражателями, дополнительно принимают отраженный сигнал второй антенной, диаметр которой равен диаметру первой антенны, а ось параллельна оси первой антенны и расположена от нее на расстоянии, равном ее диаметру, определяют коэффициент корреляции между отраженными сигналами, принятыми первой и второй антеннами, по величине которого определяют коэффициент заполнения объемной цели отражателями.

1800416

Составитель Е.Адамова

Техред М.Моргентал Корректор Т.Вашкович

Редактор Т.Иванова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 1164 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5