Способ хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований

Иллюстрации

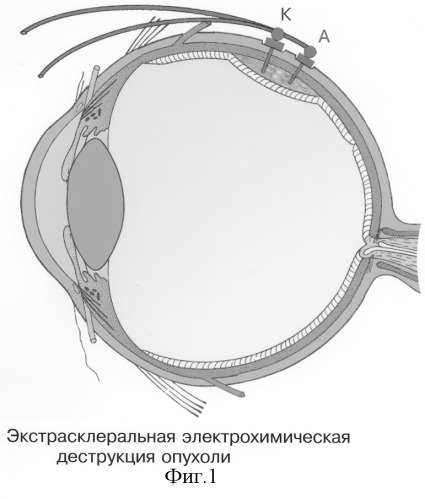

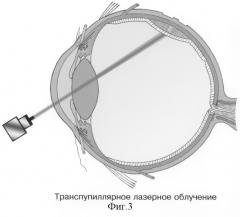

Показать всеИзобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, к способам хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований. Транссклерально диафаноскопически уточняют локализацию и размеры внутриглазного новообразования. На 2/3 толщины склеры над внутриглазным новообразованием формируют склеральный карман прямоугольной формы основанием от лимба. Через сформированный карман вводят в структуру внутриглазного новообразования несколько электродов, выполненных из металла платиновой группы, затем, изменяя полярность электродов, проводят электрохимическую деструкцию внутриглазного новообразования с силой тока 100 мА в течение 1 или 10 мА в течение 10 минут и удаляют электроды. Поверхностный склеральный лоскут возвращают на место и фиксируют узловыми швами. Внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1% водный раствор хлорина, выбранный из группы фотолон, радахлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг. Осуществляют контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят его транспупиллярное лазерное облучение с длиной волны 661-666 нм при общей дозе облучения 30-120 Дж/см2. Операцию заканчивают наложением швов на конъюнктиву. При этом в качестве металлов платиновой группы электродов используют платину, иридий или родий, при этом количество электродов выбрано от 4 до 8. При этом дополнительно через 2-3 дня повторно внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1% водный раствор хлорина, выбранного из группы фотолон, радахлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг, осуществляют визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят повторное лазерное облучение внутриглазного новообразования при дозе облучения 30-45 Дж/см. Способ позволяет добиться полного разрушения внутриглазного новообразования и исключить развитие рецидивов опухоли, снизить риск диссеминации опухолевых клеток и метастазирования. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, к способам хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований.

Известен способ хирургического фотодинамического лечения внутриглазных новообразований, включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и лазерное облучение внутриглазного новообразования (см. Kim R.Y., Нu L.K., Foster B.S., Gragoudas E.S., Young L.H. //Photodynamic therapy of pigmented choroidal melanomas of greater than 3-mm thickness.// Ophthalmology. 1996. Dec. 103(12): 2029-2036).

Однако известный способ при своем использовании имеет следующие недостатки: обладает низкой эффективностью разрушения опухолевых тканей, при этом с его использованием не удается достичь полной остановки роста и развития рецидивов внутриглазного новообразования.

В основу изобретения положена задача создания способа хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований, позволяющего при своем использовании добиться полного разрушения внутриглазного новообразования и исключить развитие рецидивов опухоли, снизить риск диссеминации опухолевых клеток и метастазирования.

Поставленная задача решается тем, что предложен способ хирургической электрохимической деструкции и фотодинамического лечения внутриглазных новообразований, включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и лазерное облучение внутриглазного новообразования, отличительной особенностью которого является то, что предварительно транссклерально диафаноскопически уточняют локализацию и размеры внутриглазного новообразования, затем на 2/3 толщины склеры над внутриглазным новообразованием формируют склеральный карман прямоугольной формы основанием от лимба, через сформированное ложе вводят в структуру внутриглазного новообразования несколько электродов, выполненных из металла платиновой группы, затем, изменяя полярность электродов, проводят электрохимическую деструкцию внутриглазного новообразования с силой тока 10-100 мА в течение 1-10 минут и удаляют электроды, поверхностный склеральный лоскут возвращают на его место и фиксируют узловыми швами, затем внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1% водный раствор хлорина, выбранный из группы фотолон, радахлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг, осуществляют визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят его транспупиллярное лазерное облучение с длиной волны 661-666 нм в течение 60-180 с при общей дозе облучения 30-120 Дж/см2, а операцию заканчивают наложением швов на конъюнктиву. При этом в качестве металлов платиновой группы электродов используют платину, иридий или родий, при этом количество электродов выбрано от 4 до 8. При этом дополнительно через 2-3 дня повторно внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1% водный раствор хлорина, выбранного из группы фотолон, радахлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг, осуществляют визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят повторное лазерное облучение внутриглазного новообразования в течение 30-90 секунд при дозе облучения 30-45 Дж/см2.

В результате клинической практики использования предложенного способа хирургического фотодинамического лечения внутриглазных новообразований было установлено, что с использованием всех выбранных параметров предложенного технического решения получен следующий технический результат: достигнута полная остановка роста внутриглазного новообразования с последующей его регрессией, достигнуто повышение эффективности деструкции опухолевых тканей и снижена травматичность хирургического вмешательства. У большинства оперированных пациентов отмечено сохранение зрительных функций.

Для иллюстрации предложенного способа на рисунках схематически показаны его основные этапы (фиг.1-3).

Реализация предложенного способа иллюстрируется следующими клиническими примерами.

Пример 1. Пациент А., 58 лет. Поступил в Калужский филиал ГУ МНТК “Микрохирургия глаза” с направительным диагнозом меланома сосудистой оболочки правого глаза. Начальная возрастная катаракта обоих глаз.

Новообразование локализовалось темпорально в экваториальной области. По данным ультразвукового В-сканирования: размеры новообразования составили 9 на 10 мм при величине проминенции 3 мм.

Предварительно транссклерально диафаноскопически уточнили локализацию и размеры внутриглазного новообразования. На подготовительном этапе после обработки операционного поля проведено анестезиологическое обеспечение. Затем на 2/3 толщины склеры над внутриглазным новообразованием сформировали склеральный карман прямоугольной формы основанием от лимба. Через сформированное ложе ввели в структуру внутриглазного новообразования 4 электрода, выполненных из платины. Затем, изменяя полярность электродов, провели электрохимическую деструкцию внутриглазного новообразования с силой тока 10 мА в течение 10 минут и удалили электроды. Поверхностный склеральный лоскут возвратили на его место и зафиксировали узловыми швами. Внутривенно ввели в качестве фотосенсибилизатора 1% водный раствор хлорина, а именно раствор радахлорина в дозе 0,8 мг/кг. Осуществили визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором провели его транспупиллярное лазерное облучение с длиной волны 661 нм в течение 60 с при общей дозе облучения 30 Дж/см2. Операцию закончили наложением швов на конъюнктиву. Затем дополнительно через 3 дня повторно внутривенно ввели в качестве фотосенсибилизатора 1% водный раствор хлорина, а именно раствор радахлорина в дозе 0,8 мг/кг, осуществили визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором провели повторное лазерное облучение внутриглазного новообразования в течение 90 секунд при дозе облучения 45 Дж/см2.

При контрольном УЗ исследовании через 6 месяцев - на месте новообразования определялся плотный рубец до 1 мм толщиной. Контрольное ФАГ исследование не выявило патологической флюоресценции в области очага. В отдаленном послеоперационном периоде в сроки до 1,5 лет рецидивов новообразования отмечено не было.

Пример 2. Пациент К., 69 лет. Поступил в Калужский филиал ГУ МНТК “Микрохирургия глаза” с диагнозом меланома сосудистой оболочки правого глаза. Новообразование локализовалось на средней периферии в нижненаружном квадранте глазного дна. Офтальмоскопически определялся округлой формы, проминирующий в стекловидное тело очаг серо-аспидного цвета. По данным ФАГ глазного дна диагноз был подтвержден. Ультразвуковое В-сканирование позволило уточнить размеры новообразования 7 на 8 мм; величина проминенции - 2,5 мм.

Предварительно транссклерально диафаноскопически уточнили локализацию и размеры внутриглазного новообразования. На подготовительном этапе после обработки операционного поля проведено анестезиологическое обеспечение. Затем на 2/3 толщины склеры над внутриглазным новообразованием сформировали склеральный карман прямоугольной формы основанием от лимба. Через сформированное ложе ввели в структуру внутриглазного новообразования 8 электродов, выполненных из иридия. Затем, изменяя полярность электродов, провели электрохимическую деструкцию внутриглазного новообразования с силой тока 100 мА в течение 1 минуты и удалили электроды. Поверхностный склеральный лоскут возвратили на его место и зафиксировали узловыми швами. Внутривенно ввели в качестве фотосенсибилизатора 0,1% водный раствор хлорина, а именно раствор фотолона в дозе 1,1 мг/кг. Осуществили визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором провели его транспупиллярное лазерное облучение с длиной волны 666 нм в течение 180 с при общей дозе облучения 120 Дж/см2. Операцию закончили наложением швов на конъюнктиву.

При контрольном УЗ исследовании через 6 месяцев - на месте новообразования определялся плотный рубец до 1 мм толщиной. Контрольное ФАГ исследование не выявило патологической флюоресценции в области очага. В отдаленном послеоперационном периоде в сроки до 1,5 лет рецидивов новообразования отмечено не было.

1. Способ хирургического фотодинамического лечения внутриглазных новообразований, включающий внутривенное введение фотосенсибилизатора и лазерное облучение внутриглазного новообразования, отличающийся тем, что перед операцией транссклерально диафаноскопически уточняют локализацию и размеры внутриглазного новообразования, затем на 2/3 толщины склеры над внутриглазным новообразованием формируют склеральный карман прямоугольной формы основанием от лимба, через сформированное ложе вводят в структуру внутриглазного новообразования несколько электродов, выполненных из металла платиновой группы, затем изменяя полярность электродов проводят электрохимическую деструкцию внутриглазного новообразования с силой тока 10 мА в течение 10 мин или с силой тока 100 мА в течение 1 мин и удаляют электроды, поверхностный склеральный лоскут возвращают на его место и фиксируют узловыми швами, затем внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1%-ный водный раствор хлорина, выбранный из группы фотолон, рада-хлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг, осуществляют визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят его транспупиллярное лазерное облучение с длиной волны 661-666 нм при общей дозе облучения 30-120 Дж/см2, а операцию заканчивают наложением швов на конъюнктиву.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве металлов платиновой группы электродов используют платину, иридий или родий, при этом количество электродов выбрано от 4 до 8.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что дополнительно через 2-3 дня повторно внутривенно вводят в качестве фотосенсибилизатора 0,1-1%-ный водный раствор хлорина, выбранного из группы фотолон, радахлорин или фотодитазин в дозе 0,8-1,1 мг/кг, осуществляют визуальный контроль флюоресценции клеток внутриглазного новообразования с использованием флюоресцентной диагностики и по достижении максимального уровня насыщения внутриглазного новообразования фотосенсибилизатором проводят повторное лазерное облучение внутриглазного новообразования при дозе облучения 30-45 Дж/см2.