Композиция (варианты), способ получения не природной упорядоченной и содержащей повторы антигенной матрицы, способ терапевтического лечения и способ иммунизации

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине и касается композиции, способа получения не природной упорядоченной и содержащей повторы антигенной матрицы, способа терапевтического лечения и способа иммунизации. Сущность изобретения включает композиции, которые используют для приготовления вакцин для профилактики инфекционных болезней, лечения аллергий и лечения злокачественных новообразований. В различных вариантах осуществления изобретения представлены вирус, вирусоподобная частица, вирусная капсидная частица, фаг или их рекомбинантные формы, покрытые в высокой степени упорядоченно и с повторами любым желаемым антигеном, что достигается специфическими взаимодействиями. В одном из специфических вариантов осуществления многофункциональная новая технология, основанная на системе кассетного типа (Технология альфавакцины), позволяет получить вирусные частицы, покрытые антигеном. Другие специфические варианты осуществления позволяют получить покрытые антигеном частицы, подобные вирусу гепатита В, или покрытые антигеном частицы, подобные вирусу кори. Преимущество изобретения заключается в разработке усовершенствованных вакцин, которые стимулируют сильный иммунный ответ. 6 н. и 38 з.п. ф-лы, 7 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение относится к областям молекулярной биологии, вирусологии, иммунологии и медицины. Изобретение представляет композицию, содержащую упорядоченную и содержащую повторы матрицу антигена или антигенной детерминанты. Изобретение представляет также способ получения антигена или антигенной детерминанты в виде упорядоченной и содержащей повторы матрицы. Упорядоченный и содержащий повторы антиген или антигенную детерминанту используют для изготовления вакцин для лечения инфекционных болезней, лечения аллергий и в качестве фармакологического препарата для профилактики или лечения рака и выработки определенных аутоспецифических антител.

Уровень техники

Создание вакцин для профилактики инфекционного заболевания оказало самое большое воздействие на здоровье человека по сравнению с любым изобретением в области медицины. Установлено, что с помощью вакцинации в мире предотвращается три миллиона смертей в год (см. статью Hillemann, Nature Medicine, 4:507 (1998)). Наиболее распространенная стратегия вакцинации, использование аттенуированных (т.е. менее вирулентных) патогенов или близкородственных организмов была впервые продемонстрирована в 1796 г. Эдуардом Дженнером, который проводил вакцинацию против натуральной оспы путем введения менее опасного вируса коровьей оспы. Хотя ряд живых ослабленных вирусов (например, вирусы кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы, аденовирус, полиовирус, вирус гриппа) и бактерий (например, бацилла Кальметта-Герена (Calmette-Guerin) (BCG) против туберкулеза) успешно применяют для вакцинации, существует риск развития серьезных осложнений, связанных с реверсией (возвратом) вирулентности и инфекцией "вакцинным" организмом, в частности, у иммунокомпромиссных субъектов.

Специфическое конструирование ослабленных вирусов в настоящее время достигается технологией рекомбинантной ДНК (т.е. генетической инженерией) путем создания делеционных или мутационных вариантов. Например, было показано, что введение инженерного вируса иммунодефицита обезьян (SIV) с делецией в гене nef защищает макак от последующей инфекции патогенным штаммом SIV (см. статью Daniel и соавт., Science, 258: 1938-1941 (1992)). Однако развитие симптомов, подобных синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИДа), у животных, которым вводили аттенуированный SIV, вызывает озабоченность, связанную с проблемами безопасности (см. статью Baba и соавт., Science, 267: 1820-1825 (1995)).

В качестве альтернативного подхода возможно использование аттенуированных (ослабленных) вирусов или бактерий как носителей антиген-кодирующих генов патогена, который считают слишком небезопасным для введения в аттенуированной форме (например, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)). После доставки антиген-кодирующего гена хозяину антиген синтезируется in situ. Вирусы коровьей оспы и подобный поксвирусу птиц были использованы в качестве таких носителей для различных генов в предклинических и клинических исследованиях ряда заболеваний (например, см. статью Shen и соавт., Science, 252:440 (1991)). Одним из недостатков данной стратегии вакцинации является то, что в ней не имитируется поверхность вириона, поскольку рекомбинантный белок экспрессируется на поверхности клетки-хозяина. Кроме того, у иммунокомпромиссных субъектов могут развиваться осложнения, что доказано на примере представляющих угрозу для жизни диссеминированных инфекций коровьей оспы (см. статью Redfield N., Eng. J. Med., 316: 673 ((1998)).

Четвертый подход к вакцинации включает применение выделенных компонентов патогена, которые либо очищены из патогена, выращенного in vitro (например, гемагглютинина или нейраминидазы гриппа), либо получены в результате гетерологичной экспрессии единичного вирусного белка (например, поверхностного антигена гепатита В). Например, рекомбинантные мутантные токсины (детоксифицированные) используют для вакцинации против дифтерийного, столбнячного, холерного и коклюшного токсинов (см. монографию Levine и соавт., Вакцины нового поколения (New generation vaccines), 2-е изд., Marcel Dekker, Inc., New York, 1997), а при оценке рекомбинантных белков ВИЧ (gp120 и gp160 полной длины) в качестве средств для индукции нейтрализующих антител против ВИЧ были получены неудовлетворительные результаты (см. статью Connor и соавт., J. Virol., 72: 1552 (1998)). Недавно были получены перспективные результаты с растворимым олигомерным gp160, который может индуцировать ответ CTL (цитотоксических Т-лимфоцитов) и вызывать образование антител с нейтрализующей активностью в отношении изолятов ВИЧ-1 (см. статью Van Cortt и соавт., J. Virol., 71:4319(1997)). Кроме того, могут быть использованы пептидные вакцины, в которых известные В- и Т-клеточные эпитопы антигена связаны с молекулой-носителем, разработанным для повышения иммуногенности эпитопа путем стимуляции Т-клеток-хелперов. Однако одной существенной проблемой при данном подходе является то, что он дает ограниченный иммунный ответ на белок в целом. Более того, вакцины должны индивидуально разрабатываться для различных гаплотипов МНС (главного комплекса гистосовместимости). Наиболее серьезной проблемой для данного типа вакцин является то, что защитные антивирусные антитела распознают сложные трехмерные структуры, которые не могут имитироваться пептидами.

Более новая стратегия вакцинации представляет собой применение ДНК-вакцин (см. Dоnnеllу и соавт., Апп.Rev. Immunol., 15: 617(1997)), которые могут вызывать ответы CTL с рестрикцией МНС класса I (без использования живого вектора). Это может обеспечить более широкую защиту от различных штаммов вируса посредством направленности на эпитопы из консервативных внутренних белков, характерных для многих штаммов одного вируса. Поскольку антиген образуется с использованием посттрансляционной модификации, конформации и олигомеризации, характерных для млекопитающих, более вероятно, что он является близким или идентичным белку дикого типа, который образуется при вирусной инфекции, чем рекомбинантные или химически модифицированные белки. Однако, данное отличие может стать недостатком для применения бактериальных антигенов, поскольку не природная посттрансляционная модификация может в результате привести к пониженной иммуногенности. Кроме того, вирусные поверхностные белки не имеют высокого уровня организации в отсутствие белков матрикса.

В дополнение к профилактике инфекционной болезни вакцинную технологию используют в настоящее время для решения проблем иммунитета, связанных с аллергиями. У субъектов с аллергией антитела изотипа IgЕ образуются при неадекватном гуморальном иммунном ответе в отношении определенных антигенов (аллергенов). Лечение аллергий путем иммунотерапии аллергий требует еженедельного введения последовательно возрастающих доз определенного антигена в течение периода до 3-5 лет. Вероятно, образуются "блокирующие" антитела IgG, которые задерживают аллергены в выделениях носа и дыхательных путей или в оболочках до того, как они реагируют с антителами IgE или мастоцитами. Однако не существует никакой постоянной связи между титрами IgG и облегчением симптомов. В настоящее время это представляет собой чрезвычайно длительный и дорогостоящий процесс, который предусматривается только для пациентов, у которых каждый год проявляются тяжелые симптомы в течение длительного периода.

Точно установлено, что введение только очищенных белков обычно не является достаточным для получения сильного иммунного ответа; выделенный антиген, как правило, должен вводиться вместе с вспомогательными субстанциями, называемыми адъювантами. Вместе сданными адъювантами введенный антиген является защищенным от быстрой деградации, а адъювант обеспечивает пролонгированное освобождение антигена на низком уровне.

В отличие от выделенных белков вирусы индуцируют быстрые и эффективные иммунные ответы в отсутствие каких-либо адъювантов как с помощью Т-клеток, так и без нее (см. статью Bachmann и Zinkernagel, Ann. Rev. Immunol., 15: 235-270 (1997)). Хотя вирусы часто состоят из небольшого числа белков, они способны включать более сильные иммунные ответы, чем выделенные из них компоненты. Для В-клеточных ответов известно, что одним из решающих факторов иммуногенности вирусов является повторяемость и порядок поверхностных эпитопов. Многие вирусы имеют квазикристаллическую поверхность, на которой представлена упорядоченная последовательность эпитопов, которые эффективно перекрестно сшивают эпитоп-специфические иммуноглобулины на В-клетках (см. статью Bachmann и Zinkernagel, Immunol. Today, 17:553-555 (1996)). Данное перекрестное сшивание поверхностных иммуноглобулинов на В-клетках представляет собой сильный сигнал активации, который непосредственно индуцирует развитие клеточного цикла и продукцию антител IgM. Кроме того, стимулированные В-клетки способны активировать Т-клетки-хелперы, которые в свою очередь индуцируют переключение в В-клетках продукции антител с IgM на IgG и образование длительной В-клеточной памяти - цели любой вакцинации (см. статью Bachmann и Zinkernagel, Ann. Rev. Immunol., 15: 235-270 (1997)). Структура вируса связана даже с генерацией анти-антител при аутоиммунных заболеваниях и как части естественного ответа на патогены (см. Fehr Т. и соавт., J. Exp. Med., 185: 1785-1792 (1997)). Таким образом антигены на вирусных частицах, которые организованы в виде упорядоченной и содержащей повторы матрицы, являются высокоиммуногенными, поскольку они могут непосредственно активировать В-клетки.

Кроме сильных В-клеточных ответов вирусные частицы способны также индуцировать образование ответа цитотоксических Т-клеток, другого решающего компонента иммунной системы. Данные цитотоксические Т-клетки являются особенно важными для элиминации нецитопатических вирусов, таких как ВИЧ или вирус гепатита В, и для борьбы с опухолями. Цитотоксические Т-клетки не распознают нативные антигены, но, однако, распознают продукты их деградации, связанные с молекулами МНС класса 1 (см. статью Townsend и Bodmer, Ann. Rev. Immunol., 7: 601-624 (1989)). Макрофаги и дендритные клетки способны поглощать и процессировать экзогенные вирусные частицы (но не их растворимые выделенные компоненты) и представлять образованные продукты деградации цитотоксическим Т-клеткам, вызывая их активацию и пролиферацию (см. статьи Kovacsovics-Bankowski и соавт., Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 90: 4942-4946 (1993); Bachmann и соавт., Eur. J. Immunol., 25: 2595-2600 (1996)).

Вирусные частицы в качестве антигенов обладают двумя преимуществами относительно выделенных из них компонентов: (1) благодаря их поверхностной структуре с высокой степенью повторов они способны непосредственно активировать В-клетки, что приводит к высокому титру антител и длительной памяти В-клеток, и (2) вирусные частицы, но не растворимые белки способны индуцировать ответ цитотоксических Т-клеток даже, если вирусы являются неинфекционными и адъюванты отсутствуют.

В ряде новых вакцинных стратегий используют присущую вирусам иммуногенность. Некоторые из данных подходов сфокусированы на гранулярной природе вирусной частицы, например, см. статьи Harding C.V. и Song R. (J. Immunology, 153:4925 (1994)), в которой описана вакцина, состоящая из частиц латекса и антигена; Kovacsovics-Bankowski М. и соавт. (Рrос. NatI. Acad. Sci. USA, 90:4942-4946 (1993)), в которой описана вакцина, состоящая из частиц оксида железа и антигена; Патент США No 5334394, полученный Kossovsky N., и соавт., в котором раскрывают коровые частицы, покрытые антигеном; Патент США No 5871747, в котором раскрывают синтетические частицы, несущие на поверхности один или более белков, ковалентно связанных с ними, а также коровую частицу с нековалентно связанным покрытием и по меньшей мере одним биологически активным агентом, находящимся в контакте с указанной покрытой частицей кора (см., например, заявку WO /94/15585).

Однако недостаток данных имитирующих вирусы систем состоит в том, что они неспособны к воссозданию упорядоченной презентации антигенов, обнаруженной на поверхности вирусов. Антигены, связанные с поверхностью в произвольной ориентации, как обнаружено, индуцируют ответ CTL и не индуцируют или индуцируют слабый ответ В-клеток. Для эффективной вакцины оба компонента иммунной системы должны быть сильно активированы, как описано выше и в статье Bachmann и Zinkernagel, Ann. Rev. Immunol., 15: 235(1997).

В другом примере рекомбинантные вирусы используют для доставки антигена. Было показано, что вирус, представленный нитчатым фагом, содержащий антиген, слитый с капсидным белком, обладает высокой иммуногенностью (см. статьи Perham R.N., и соавт., FEMS Microbiol. Rev., 17: 25-31 (1995); Willis и соавт., Gene, 128: 85-88 (1993); Minenkova и соавт., Gene, 128: 85-88 (1993)). Однако данная система ограничена очень маленькими пептидами (из 5 и 6 остатков аминокислот) при экспрессии слитого белка на высоком уровне (см. статью lannolo и соавт., J. Mol. Biol., 248: 835-844 (1995)) или ограничена низким уровнем экспрессии более крупных белков (см. статью de la Cruz и соавт., J. Biol. Chem., 263: 4318-4322 (1988)). При этом для маленьких пептидов отмечается только ответ CTL и отсутствует или имеется только слабый ответ В-клеток.

В еще одной системе предложены альфавирусы в качестве средства для доставки антигена (см. Патенты США NoNo 5766602; 5792462; 5739026; 5789245 и 5814482). Проблемы с использованием рекомбинантных вирусных систем, описанных до настоящего времени, включают низкую плотность экспрессии гетерологичного белка на поверхности вируса и/или сложность успешного и воспроизводимого получения новых и различных рекомбинантных вирусов для различных областей применения.

В дальнейших разработках вирусоподобные частицы (VLP) будут использоваться в области получения вакцин вследствие как их структурных свойств, так и их неинфекционной природы. VLP представляют собой супермолекулярные структуры, построенные симметричным образом из множества белковых молекул одного или более типов. В них отсутствует вирусный геном, вследствие чего они являются неинфекционными. Часто VLP можно получить в больших количествах путем гетерологичной экспрессии и их можно легко очистить.

Примеры VLP включают капсидные белки вируса гепатита В (см. статью Ulrich и соавт., Virus Res., 50: 141-182 (1998)), вируса кори (см. статью Warnes и соавт., Gene, 160: 173-178(1995)); вируса Sindbis, ротавируса (Патенты США NoNo 5071651 и 5374426), вируса ящура (см. статьи Twomey и соавт., Vaccine, 13: 1603-1610, (1995)), вируса Norwalk (см. статьи Jiang X. и соавт., Science 250: 1580-1583 (1990); MatsuiSM. и соавт., J. Clin. Invest. 87: 1456-1461 (1991)), ретровирусный белок GAG (см. Патентную заявку РСТ No. WO 96/30523), белок р1 ретротранспозона Ту, поверхностный белок вируса гепатита В (см. WO 92/11291) и вируса папилломы человека (см. WO 98/15631). В ряде случаев возможно применение технологии рекомбинантной ДНК для слияния гетерологичного белка с белком VLP (см. статью Kratz Р.А. и соавт., Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 96:1915-1920 (1999)).

Таким образом в данной области техники существует необходимость разработки новых и усовершенствованных вакцин, которые стимулируют сильный иммунный ответ CTL и В-клеток так же эффективно, как природные патогены.

Сущность изобретения

Изобретение представляет собой многофункциональную новую технологию, которая позволяет получать частицы, покрытые любым желательным антигеном. Технология позволяет создавать высокоэффективные вакцины против инфекционных болезней и разрабатывать вакцины для лечения аллергий и злокачественных новообразований.

В первом варианте осуществления изобретение представляет новую композицию, содержащую (А) не природный молекулярный носитель и (Б) антиген или антигенную детерминанту.

Не природный молекулярный носитель включает коровую частицу, выбранную из группы, состоящей из коровой частицы не природного происхождения и коровой частицы природного происхождения, а также организатор, содержащий по меньшей мере один первый центр связывания, причем указанный организатор соединен с указанной коровой частицей по меньшей мере одной ковалентной связью.

Антиген или антигенная детерминанта имеет по меньшей мере один второй центр связывания, который выбран из группы, состоящей из центра связывания, не встречающегося в природе с указанным антигеном или антигенной детерминантой, и центра связывания, существующего в природе с указанным антигеном или антигенной детерминантой.

Изобретение представляет упорядоченную и содержащую повторы антигенную матрицу, полученную путем ассоциации второго центра связывания с первым центром связывания посредством по меньшей мере одной непептидной связи. Таким образом антиген или антигенная детерминанта и не природный молекулярный носитель соединены вместе за счет данной ассоциации первого и второго центров связывания с образованием упорядоченной и содержащей повторы антигенной матрицы.

В другом варианте осуществления коровая частица вышеупомянутой композиции содержит вирус, вирусоподобную частицу, бактериофаг, вирусную капсидную частицу или их рекомбинантную форму. Альтернативно коровая частица может быть представлена синтетическим полимером или металлом.

В конкретном варианте осуществления организатор может содержать по меньшей мере один первый центр связывания. Первый и второй центры связывания являются особенно важными элементами композиции, соответствующей изобретению. В различных вариантах осуществления изобретения первый и/или второй центр связывания могут быть представлены антигеном и антителом или фрагментом антитела против антигена; биотином и авидином; стрептавидином и биотином; рецептором и его лигандом; лиганд-связывающим белком и его лигандом; полипептидами, взаимодействующими по типу лейциновой молнии; аминогруппой и реагирующей с ней химической группой; карбоксильной группой и реагирующей с ней химической группой; сульфгидрильной группой и реагирующей с ней химической группой; или их комбинацией.

В более предпочтительном варианте осуществления в изобретении представлено связывание практически любого выбранного антигена с поверхностью вируса, бактериофага, вирусоподобной частицы или вирусной капсидной частицы. В изобретении разработана сильная антивирусная иммунная реакция хозяина за счет введения антигена в квазикристаллическую "вирусоподобную" структуру с получением высокоэффективного иммунного ответа, т.е. вакцинации против представленного антигена.

В одном предпочтительном варианте осуществления коровая частица может быть выбрана из группы, состоящей из рекомбинантных белков ротавируса, рекомбинантных белков вируса Norwalk, рекомбинантных белков альфавируса, рекомбинантных белков вируса ящура, рекомбинантных белков ретровируса, рекомбинантных белков вируса гепатита В, рекомбинантных белков вируса табачной мозаики, рекомбинантных белков вируса помещений для животных и рекомбинантных белков вируса папилломы человека.

В другом предпочтительном варианте осуществления антиген может быть выбран из группы, состоящей из: (1) белка, пригодного для индукции иммунного ответа против раковых клеток; (2) белка, пригодного для индукции иммунного ответа против инфекционных болезней, (3) белка, пригодного для индукции иммунного ответа против аллергенов, и (4) белка, пригодного для индукции иммунного ответа у сельскохозяйственных животных.

В особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения первый центр связывания и/или второй центр связывания содержат полипептид, взаимодействующий по типу лейциновой молнии. В наиболее предпочтительном варианте осуществления первый центр связывания и/или второй центр связывания выбраны из группы, содержащей (1) домен белка лейциновой молнии JUN и (2) домен белка лейциновой молнии FOS.

В другом предпочтительном варианте осуществления первый центр связывания и/или второй центр связывания выбраны из группы, содержащей (1) генно-инженерный остаток лизина и (2) генно-инженерный остаток цистеина, т.е. два остатка, которые могут химически связываться друг с другом.

Другие варианты осуществления изобретения включают способы получения композиций, соответствующих изобретению, и способы терапевтического лечения с использованием указанных композиций.

Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее подробное описание представлены только в качестве примеров и разъяснений и предназначены для дальнейшего объяснения изобретения в том виде, как оно заявлено.

Перечень чертежей

На Фигуре 1 представлен результат вестерн-блоттинга, демонстрирующий образование вирусных частиц, содержащих слитый белок E2-JUN, с помощью экспрессионного вектора pCYTts::E2JUN.

На Фигуре 2 представлен результат вестерн-блоттинга, демонстрирующий образование вирусных частиц, содержащих слитый белок E2-JUN, экспрессированный с помощью экспрессионного вектора pTE5’2J::E2JUN.

На Фигуре 3 представлен результат вестерн-дот-блоттинга, демонстрирующий экспрессию антигена FOS-ngh в бактериях и эукариотах.

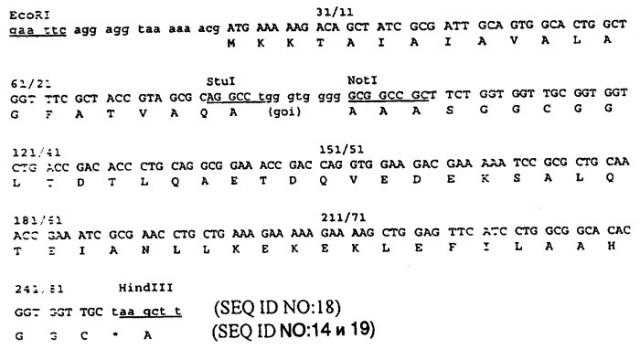

На Фигуре 4 представлена экспрессия HBcAg-JUN в клетках Е. coli.

На Фигуре 5 представлен результат вестерн-блоттинга, демонстрирующий, что HBcAg-JUN является растворимым в лизатах Е coli.

На Фигуре 6 представлен анализ с помощью SDS-PAGE (электрофорез в полиакриламидном геле с использованием додецилсульфата натрия) обогащения капсидных частиц HBcAg-JUN в градиенте плотности сахарозы.

На Фигуре 7 представлен анализ с помощью SDS-PAGE в невосстанавливающих условиях связывания частиц hGH-FOS и HBcAg-JUN.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

1. Определения

Следующие определения представлены для разъяснения сущности изобретения, которая, как полагают изобретатели, составляет данное изобретение.

Альфавирус: Как используют в данном контексте, термин "альфавирус" относится к любому из РНК-вирусов, включенных в род Alphavirus. Описания представителей данного рода содержатся в работе Strauss и Strauss, Microbiol. Rev., 58: 491-562 (1994)). Примеры альфавирусов включают вирусы Aura, Bebaru, Cabassou, Chikungunya, восточного энцефаломиелита лошадей, Fortmorgan, Getah, Kyzylagach, Mayoaro, Middleburg, Mucambo, Ndumu, Pixuna, Tonate, Triniti, Una, западного энцефаломиелита лошадей, Whataroa, Sindbis (SIN), Semliki forest (SFV), венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEE) и Ross River.

Антиген: Как используют в данном контексте, термин "антиген" представляет молекулу, способную быть связанной антителом. Антиген дополнительно способен индуцировать гуморальный иммунный ответ и/или клеточный иммунный ответ, приводящие к образованию В- и/или Т-лимфоцитов. Антиген может иметь один или более эпитопов (В- и Т-эпитопы). Специфическая реакция, относящаяся к вышеизложенному, предназначается для обозначения того, что антиген будет реагировать с высокой селективностью с соответствующим ему антителом и не будет реагировать с множеством других антител, которые могут стимулироваться другими антигенами.

Антигенная детерминанта: Как используют в данном контексте, термин "антигенная детерминанта" обозначает ту часть антигена, которая специфически распознается В- или Т-лимфоцитами. В-лимфоциты отвечают на чужеродные антигенные детерминанты путем выработки антител, тогда как Т-лимфоциты являются медиатором клеточного иммунитета. Таким образом, антигенные детерминанты или эпитопы представляют собой те части антигена, которые распознаются антителами или в контексте МНС Т-клеточными рецепторами.

Ассоциация: Как используют в данном контексте, термин "ассоциация" применительно к первому и второму центрам связывания используют по отношению к по меньшей мере одной непептидной связи. Природа ассоциации может быть ковалентной, ионной, гидрофобной, полярной или любой их комбинацией.

Центр связывания, первый: Как используют в данном контексте, выражение "первый центр связывания" относится к элементу "организатора", который сам связан с коровой частицей упорядоченным образом и с которым может ассоциироваться (связываться) второй центр связывания, находящийся на антигене или антигенной детерминанте. Первый центр связывания может быть белком, полипептидом, пептидом, сахаром, полинуклеотидом, природным или синтетическим полимером, вторичным метаболитом или соединением (биотином, флуоресцеином, ретинолом, дигоксигенином, ионами металлов, фенилметилсульфонилфторидом) или их комбинацией или их химически реактивной группой. Множество первых центров связывания присутствует на поверхности не природного молекулярного носителя в содержащей повторы конфигурации.

Центр связывания, второй: Как используют в данном контексте, выражение "второй центр связывания" относится к элементу, присоединенному к антигену или антигенной детерминанте, с которым может ассоциироваться первый центр связывания "организатора", находящийся на поверхности не природного молекулярного носителя. Второй центр связывания антигена или антигенной детерминанты может быть белком, полипептидом, пептидом, сахаром, полинуклеотидом, природным или синтетическим полимером, вторичным метаболитом или соединением (биотином, флуоресцеином, ретинолом, дигоксигенином, ионами металлов, фенилметилсульфонилфторидом) или их комбинацией или их химически реактивной группой. На антигене или антигенной детерминанте присутствует по меньшей мере один второй центр связывания.

Коровая частица: Как используют в данном контексте, термин "коровая частица" относится к жесткой структуре с присущей ей организацией с повторами, которая обеспечивает основу для присоединения "организатора". Коровая частица, как используют в данном контексте, может быть продуктом процесса синтеза или продуктом биологического процесса.

Цис-действующий: Как используют в данном контексте, выражение "цис-действующая" последовательность относится к последовательностям нуклеиновых кислот, которые связывает репликаза для того, чтобы катализировать РНК-зависимую репликацию молекул РНК. Данные репликационные события приводят к репликации молекул РНК полной длины или частичных молекул РНК, и, таким образом, субгеномный промотор альфавирусов также представляет собой "цис-действующую" последовательность. Цис-действующие последовательности могут находиться на 5’-конце, 3’-конце или обоих концах молекулы нуклеиновой кислоты или около них, а также внутри последовательности.

Слияние: Как используют в данном контексте, термин "слияние" относится к комбинации последовательностей аминокислот различной природы в полипептидной цепи посредством комбинации в рамке считывания кодирующих их нуклеотидных последовательностей. Термин "слияние" однозначно охватывает внутренние слияния, т.е. инсерцию последовательностей различной природы в полипептидную цепь, в дополнение к слиянию с одним из ее концов.

Гетерологичная последовательность: Как используют в данном контексте, термин "гетерологичная последовательность" относится к нуклеотидной последовательности, которая присутствует в векторе, соответствующем изобретению. Термин "гетерологичная последовательность" относится также к любой последовательности аминокислот или РНК, кодируемой гетерологичной последовательностью ДНК, содержащейся в векторе, соответствующем изобретению. Гетерологичные нуклеотидные последовательности могут кодировать молекулы белков или РНК, которые нормально экспрессируются в типе клеток, в которых они присутствуют, или молекулы, которые нормально не экспрессируются в них (например, структурные белки Sindbis).

Выделенный: Как используют в данном контексте, где термин "выделенный" используют по отношению к молекуле, данный термин означает, что молекула была удалена из естественной для нее среды. Например, полинуклеотид или полипептид, присутствующий в естественных условиях в организме живого животного, не является "выделенным", но тот же самый полинуклеотид или полипептид, отделенный от материалов, совместно с ним существующих в его природном состоянии, является "выделенным". Кроме того, рекомбинантные молекулы ДНК, содержащиеся в векторе, считают выделенными с учетом целей данного изобретения. Выделенные молекулы РНК включают представленные РНК продукты репликации молекул ДНК и РНК in vivo или in vitro. Выделенные молекулы нуклеиновых кислот далее включают молекулы, полученные синтетическим путем. Кроме того, векторные молекулы, содержащиеся в рекомбинантных клетках-хозяевах, также являются выделенными. Таким образом, не все "выделенные" молекулы должны быть "очищенными".

Иммунотерапевтический: Как используют в данном контексте, термин "иммунотерапевтический" представляет композицию для лечения заболеваний или нарушений. В частности, термин обычно касается способа лечения аллергий или способа лечения рака.

Субъект: Как используют в данном контексте, термин "субъект" относится к многоклеточным организмам и включает как растения, так и животных. Предпочтительно, когда многоклеточные организмы являются животными, более предпочтительно позвоночными, даже более предпочтительно представлены млекопитающими и наиболее предпочтительно человеком.

Низкий или неопределяемый: Как используют в данном контексте, выражения "низкий или неопределяемый" при использовании касательно уровня экспрессии гена относится к уровню экспрессии, который является либо значительно более низким, чем определяемый при максимальной индукции гена (например, по меньшей мере в пять раз ниже), либо является трудно определяемым способами, используемыми в следующем разделе примеров.

Лектин: Как используют в данном контексте, белки, полученные в основном из семян бобовых растений, но также из многих других растительных и животных источников, которые имеют центры связывания для специфических моно- или олигосахаридов. Примеры включают конканавалин А и агглютинин зародышей пшеницы, которые широко используют в качестве аналитических и препаративных агентов в исследования гликопротеинов.

Естественной природы (происхождения): Как используют в данном контексте, термин "естественной природы (происхождения)" означает, что целое или его части не являются синтетическими и существуют или образуются в природе (т.е. в естественных условиях).

Не природный: Как используют в данном контексте, термин в основном означает полученный не из природы, в частности, термин означает "сделанный руками человека".

Не природного происхождения: Как используют в данном контексте, термин "не природного происхождения" означает синтетический или полученный не из природы, в частности, термин означает сделанный руками человека.

Не природный молекулярный носитель: Как используют в данном контексте, выражение "не природный молекулярный носитель" относится к любому продукту, сделанному руками человека, который может служить для получения жесткой и содержащей повторы последовательности первых центров связывания. В идеальном случае данные первые центры связывания расположены в геометрическом порядке, но это не является необходимым. Не природный молекулярный носитель может быть органическим или неорганическим и может быть синтезирован химическим путем или с помощью биологического процесса частично или полностью. Не природный молекулярный носитель состоит из (а) коровой частицы природного или не природного происхождения и (b) организатора, который сам содержит по меньшей мере один первый центр связывания и соединен с частицей кора по меньшей мере одной ковалентной связью. В определенном варианте осуществления не природный молекулярный носитель может быть представлен вирусом, вирусоподобной частицей, вирусной капсидной частицей, фагом, их рекомбинантными формами или синтетической частицей.

Упорядоченная и содержащая повторы матрица антигенов или антигенных детерминант: Как используют в данном контексте, термин "упорядоченная и содержащая повторы матрица антигенов или антигенных детерминант" в основном касается повторов структуры антигена или антигенной детерминанты, характеризующихся одинаковой пространственной организацией антигенов или антигенных детерминант относительно основы. В одном варианте осуществления изобретения образец повтора может иметь геометрическую форму. Идеальная упорядоченная и содержащая повторы матрица антигенов или антигенных детерминант будет представлять собой имеющую четкие повторы паракристаллическую структуру антигена или антигенной детерминанты с расстояниями 5-15 нанометров.

Организатор: Как используют в данном контексте, термин "организатор" применяют для обозначения элемента, связанного с частицей кора непроизвольным образом, который обеспечивает участок образования ядра для создания упорядоченной и содержащей повторы антигенной матрицы. Организатор представляет собой любой элемент, содержащий по меньшей мере один первый центр связывания, который соединен с частицей кора с помощью по меньшей мере одной ковалентной связи. Организатор может быть белком, полипептидом, пептидом, аминокислотой (т.е. остатком белка, полипептида или пептида), сахаром, полинуклеотидом, природным или синтетическим полимером, вторичным метаболитом или соединением (биотином, флуоресцеином, ретинолом, дигоксигенином, ионами металлов, фенилметилсульфонилфторидом) или их комбинацией или их химически реактивной группой.

Пермиссивная температура: Как используют в данном контексте, выражения "пермиссивная температура" относится к температурам, при которых фермент имеет относительно высокий уровень каталитической активности.

Очищенный: Как используют в данном контексте, когда термин "очищенный" используют в отношении молекулы, он означает, что концентрация очищаемой молекулы повысилась относительно молекул, ассоциированных с ней в ее естественной среде. Ассоциированные естественным образом молекулы включают белки, нуклеиновые кислоты, липиды и сахара, но обычно не включают воду, буферы и реагенты, добавляемые для поддержания целостности или облегчения очистки молекулы, которую очищают. Например, даже если мРНК разбавить водным растворителем во время колоночной хроматографии с использованием олиго dT, молекулы мРНК очищают посредством данной хроматографии, если естественным образом ассоциированные нуклеиновые кислоты и другие биологические молекулы не связываются с колонкой и отделяются от данных молекул РНК.

Рецептор: Как используют в данном контексте, термин "рецептор" относится к белкам или гликопротеинам или их фрагментам, способным к взаимодействию с другой молекулой, называемой лигандом. Лиганд может принадлежать к любому классу биохимических или химических соединений. Рецептор не обязательно должен быть связанным с мембраной белком. Растворимый белок, такой как, например, белок, связывающий мальтозу, или белок, связывающий ретинол, также является рецептором.

Остаток: Как используют в данном контексте, термин "остаток" предназначен для обозначения определенной аминокислоты в скелете или боковой цепи полипептида.

Температурочувствительный: Как используют в данном контексте, выражение "Температурочувствительный" относится к ферменту, который легко катализирует реакцию при одной температуре, но медленно катализирует ту же реакцию или совсем не катализирует ее при другой температуре. Примером температурочувствительного фермента является белок репликазы, кодируемый вектором pCYTts, который обладает легко определяемой активностью репликазы при температурах, не превышающих 34°С, и имеет низкую или неопределяемую активность при 37°С.

Транскрипция: Как используют в данном контексте, термин "транскрипция" касается образования молекул РНК с ДНК-матриц, которое катализируется РНК-полимеразами.

Рекомбинантная клетка-хозяин: Как используют в данном контексте, термин "рекомбинантная клетка-хозяин" касается клетки-хозяина, в которую была интродуцирована одна или более молекул нуклеиновой кислоты, соответствующих изобретению.

Рекомбинантный вирус: Как используют в данном контексте, выражение "рекомбинантный вирус" относится к вирусу, который является генетически модифицированным вмешательством человека. Выражение покрывает любой вирус, известный в области техники. В частности, выражение касается альфавируса, генетически модифицированного человеком, и более специально выражение относится к вирусу Sinbis, генетически модифицированному человеком.

Ограничивающая температура: Как используют в данном контексте, выражение "ограничивающая температура" относится к температурам, при которых фермент имеет низкие или неопределяемые уровни каталитической активности. Известны оба, как "тепло-", так и "холодо"чувствительные мутанты, и таким образом ограничивающая температура может быть выше или ниже пермиссивной температуры.

Событие РНК-зависимой репликации РНК: Как испол