Линия передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области электросвязи, а именно квантовой радиотехники и оптической связи, и, в частности, может быть использовано в волоконно-оптических, лазерных, атмосферных оптических и других системах связи. Технический результат заключается в разработке линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала, обеспечивающей высокую помехоустойчивость, а также увеличение длины линии передачи. Линия передачи состоит из передающей части, которая содержит генератор тактовых импульсов, формирователь Е-кода, блок формирования кодирующих комбинаций, блок формирования дополнительных последовательностей, первый и второй каналы формирования оптического сигнала, оптический объединитель, соединенный через среду передачи оптического сигнала с приемной частью, которая содержит оптический согласованный фильтр, направленный ответвитель, первый и второй каналы обработки оптического сигнала, вычитатель, видеоусилитель, автоматический регулятор усиления, оптимальный фильтр, решающий блок, блок восстановления тактовой частоты. 6 з. п. ф-лы, 12 ил.

Реферат

Изобретение относится к области квантовой радиотехники и оптической связи может быть использовано в аппаратуре волоконно-оптических, лазерных, космических, атмосферных и других линий связи.

Известны линии (см., например, патент РФ №2121229, МПК 6 Н 04 В 10/00, заявл. 12.09.1995, опубл. 27.10.1998 или патент РФ №2155449, МПК 7 Н 04 В 10/00, заявл. 22.10.1999, опубл. 27.08.2000).

Известная оптическая система связи по патенту РФ №2121229 состоит из передающей части, которая содержит управляемый генератор опорной частоты, комбинированный счетчик, импульсный усилитель тока, излучатель света, и приемной части, которая содержит фотоприемник, импульсный усилитель-ограничитель напряжения, фильтр нижних частот, одновибратор, индикатор приема сигнала, и использует для передачи дискретной информации преобразование формы сигнала в укороченные оптические импульсы.

Недостатком такой системы является ее низкая помехоустойчивость и достоверность, а также небольшая протяженность линии передачи в открытых оптических каналах связи со значительным ослаблением и случайными параметрами (фазой, частотой и поляризацией), что ограничивает область применения данной системы.

Известная линия передачи цифрового оптического сигнала по патенту РФ №2155449 содержит первый преобразователь сигнала, усилитель-модулятор, лазерный генератор, устройство стабилизации мощности лазера, первое согласующее устройство, среду передачи оптического сигнала, второе согласующее устройство, фотодетектор, N формирующих фильтров, N фазовых регенераторов, N предварительных усилителя, усилитель, устройство автоматической регулировки усиления, устройство восстановления тактовой частоты, устройство формирования сигнала, усилитель-формирователь накачки, второй преобразователь сигнала, и использует для передачи преобразование входного цифрового сигнала к одному из видов: синусоидальный фазо-манипулированный сигнал; последовательность чередующихся импульсов и пауз; биимпульсный сигнал.

Недостатком такой линии передачи является уменьшение помехоустойчивости и достоверности при увеличении скорости передачи цифрового сигнала и, следовательно, уменьшение длины линии передачи, что ограничивает область применения данной линии передачи цифрового оптического сигнала.

Наиболее близким по технической сущности и выполняемым функциям к заявленной системе аналогом (прототип) является линия передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала - см. Патент №2155448 РФ, МПК 7 Н 04 В 10/00, заявл. 22.10.1999, опубл. 27.08.2000. Известная линия содержит усилитель модулятор, лазерный генератор, устройство стабилизации мощности лазера, первое согласующее устройство, среду передачи оптического сигнала, второе согласующее устройство, фотодетектор, многочастотный резонатор, видеоусилитель, устройство автоматической регулировки усиления, многочастотный фильтр, N демодуляторов, N модуляторов, N полосно-пропускных фильтров канала, генератор, умножитель частоты, N полосно-пропускных фильтров несущих, первый сумматор, второй сумматор, аттенюатор, третий сумматор, линию задержки, оптимальный фильтр, решающее устройство, устройство восстановления тактовой частоты.

Вход линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала является первым входом усилителя-модулятора, выход которого соединен с первым входом лазерного генератора, выход которого соединен со входом первого согласующего устройства и входом устройства стабилизации мощности лазера, первый и второй выходы устройства стабилизации мощности лазера соединены соответственно со вторым входами усилителя-модулятора и со вторым входом лазерного генератора, выход первого согласующего устройства соединен со входом среды передачи оптического сигнала, выход которой соединен со входом второго согласующего устройства, выход которого соединен со входом фотодетектора, выход которого соединен со входом многочастотного резонатора, выход которого соединен со вторым входом видеоусилителя, выход видеоусилителя соединен со входом устройства автоматической регулировки усиления, выход которого соединен с первым входом видеоусилителя, выход которого соединен со входом многочастотного фильтра, первый выход которого соединен с первым входом первого сумматора, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, выход которого соединен со входом оптимального фильтра и первым входом третьего сумматора, выход которого соединен со входом линии задержки, выход которой соединен со входом аттенюатора, выход которого соединен со вторыми входами второго и третьего сумматора, выходы многочастотного фильтра со второго до (N+1)-го соединены со входами соответствующих демодуляторов с первого до N-го, выходы которых соединены с первыми входами соответствующих модуляторов, выходы которых соединены со входами соответствующих полосно-пропускающих фильтров канала, выходы которых соединены с соответствующими входами первого сумматора со второго до (N+1)-го, выход генератора соединен со входом умножителя частоты, выходы которого с первого до N-го соединены со входами соответствующих полосно-пропускающих фильтров несущих, выходы которых соединены со вторыми входами соответствующих модуляторов с первого до N-го, выход оптимального фильтра соединен с первым входом решающего устройства и входом устройства восстановления тактовой частоты, выход которого соединен со вторым входом решающего устройства, выход которого является выходом линии передачи.

Линия передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала - прототип - использует увеличение энергетического потенциала за счет преобразования электрического сигнала в бесконечную затухающую последовательность импульсов, используя метод расширения спектра, не ухудшающего шумовые свойства линии.

Недостатком прототипа является низкая помехоустойчивость и достоверность, а также небольшая длина линии передачи при использовании сигналов равных энергий (ФМ, ОФМ), что ограничивает область применения данной линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала.

Целью изобретения является разработка линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала, обеспечивающая расширение области применения за счет применения сложных сигналов на основе E-кодов (кодов Велти), не имеющих боковых выбросов в апериодической автокорреляционной функции, при когерентной свертке которых на оптическом уровне происходит увеличение амплитуды оптического сигнала на входе фотодетектора в раз (где N=2k, где k≥2 - целое число), в результате чего увеличивается помехоустойчивость, а также длина линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала и предназначена для волоконно-оптических, лазерных, космических, атмосферных и других линий связи.

Для достижения технического результата в известной линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала, содержащей в передающей части первый канал формирования оптического сигнала, вход передающей части является входом линии передачи. Выход передающей части через среду передачи оптического сигнала подключен к входу приемной части, которая включает первый канал обработки оптического сигнала, видеоусилитель, управляющий вход которого подключен к выходу автоматического регулятора усиления, вход которого подключен к выходу видеоусилителя и входу оптимального фильтра, выход которого подключен к информационному входу решающего блока и к входу блока восстановления тактовой частоты, выход которого подключен к управляющему входу решающего блока, выход которого является выходом линии передачи. Дополнительно в передающую часть введены идентичный первому второй канал формирования оптического сигнала, генератор тактовых импульсов, формирователь Е-кода, блоки формирования кодирующих комбинаций, формирования дополнительных последовательностей и оптический объединитель. Выход генератора тактовых импульсов подключен к тактовым входам блоков формирования кодирующих комбинации и формирования дополнительных последовательностей и к входу формирователя Е-кода, выход которого подключен к информационному входу блока формирования кодирующих комбинаций, первый и второй управляющие выходы которого подключены соответственно к первому и второму управляющим входам блока формирования дополнительных последовательностей, информационный вход которого является входом линии передачи, первый и второй информационные выходы блока формирования дополнительных последовательностей подключены к входам соответственно первого и второго каналов формирования оптического сигнала, выходы которых подключены соответственно к первому и второму информационным входам оптического объединителя, выход которого является выходом передающей части. Дополнительно в приемную часть введены идентичные первому второй канал обработки оптического сигнала, оптический согласованный фильтр, направленный ответвитель и вычитатель. Вход оптического согласованного фильтра является входом приемной части. Выход оптического согласованного фильтра подключен к входу направленного ответвителя, первый и второй информационные выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго каналов обработки оптического сигнала. Выходы первого и второго каналов обработки оптического сигнала подключены соответственно к первому и второму информационным входам вычитателя, выход которого подключен к информационному входу видеоусилителя.

Канал формирования оптического сигнала передающей части состоит из усилителя-модулятора, лазерного генератора, стабилизатора мощности лазера и согласующего устройства. Выход усилителя-модулятора подключен к информационному входу лазерного генератора, выход которого подключен к входам согласующего устройства и стабилизатора мощности лазера. Первый и второй управляющие выходы стабилизатора мощности лазера подключены соответственно к управляющим входам соответственно усилителя-модулятора и лазерного генератора. Информационный вход усилителя-модулятора и выход согласующего устройства являются соответственно входом и выходом канала обработки передающей части.

Канал обработки оптического сигнала приемной части состоит из фотодетектора и согласующего устройства. Выход согласующего устройства подключен к входу фотодетектора, а вход согласующего устройства и выход фотодетектора являются соответственно входом и выходом канала обработки приемной части.

Блок формирования кодирующих комбинаций состоит из первого и второго управляемых переключателей и элемента И-НЕ. Информационный вход первого управляемого переключателя подключен к информационному входу второго управляемого переключателя и является информационным входом блока формирования кодирующих комбинаций. Первый и второй входы элемента И-НЕ подключены к тактовому входу первого управляемого переключателя и являются тактовым входом блока формирования кодирующих комбинаций. Выход элемента И-НЕ подключен к тактовому входу второго управляемого переключателя, выход первого и второго управляемых переключателей являются соответственно первым и вторым выходами блока формирования кодирующих комбинаций.

Блок формирования дополнительных последовательностей состоит из формирователя информационных последовательностей, первой и второй линии задержки, каждая из которых снабжена N-выходами, где N=2k, k≥2 - целое число, первой и второй групп модуляторов по N модуляторов в каждой группе, первого и второго N-входовых сумматоров, j-й выход формирователя информационных последовательностей, где j=1, 2, ..., N, подключен к управляемым входам j-х модуляторов первой и второй групп модуляторов, выходы j-х модуляторов первой и второй групп модуляторов подключены к j-м входам соответственно первого и второго N-входовых сумматоров, j-е выходы первой и второй линий задержки подключены к информационным входам j-х модуляторов соответственно первой и второй группы модуляторов. Тактовый и информационный входы формирователя информационных последовательностей являются соответственно тактовым и информационным входами блока формирования дополнительных последовательностей. Входы первой и второй линий задержки являются соответственно первым и вторым управляемыми входами блока формирования дополнительных последовательностей. Выходы первого и второго N-входовых сумматоров являются соответственно первым и вторым информационными выходами блока формирования дополнительных последовательностей.

Оптический согласованный фильтр состоит из генератора тактовых импульсов, формирователя Е-кода, формирователя декодирующих сигналов, линии задержки, снабженной N-выходами, N модуляторов, - фазовращателей на и N-входового оптического объединителя. Выход генератора тактовых импульсов подключен к тактовому входу формирователя декодирующих сигналов и входу формирователя E-кода. Выход формирователя Е-кода подключен к информационному входу формирователя декодирующих сигналов, j-й выход формирователя декодирующих сигналов, подключен к управляющему входу j-го модулятора, выход i-го, где i=1, 3, 5,...,N-1, модулятора подключен к входу i-го фазовращателя на , выход i+1-го модулятора и выход i-го фазовращателя на подключены соответственно к i+1-му и i-му входам N-входового оптического объединителя, j-й выход линии задержки подключен к информационным входу j-го модулятора, информационный вход линии задержки является информационным входом оптического согласованного фильтра. Выход N-входового оптического объединителя является информационным выходом оптического согласованного фильтра.

Модулятор состоит из оптического переключателя, фазовращателя на π и оптического объединителя. Первый и второй информационные выходы оптического переключателя подключены соответственно к первому информационному входу оптического объединителя и входу фазовращателя на π. Второй информационный вход оптического объединителя подключен к выходу фазовращателя на π. Информационный и тактовый входы оптического переключателя являются соответственно информационным и тактовым входами модулятора, выход оптического объединителя является информационным выходом модулятора.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного устройства условию патентоспособности "новизна". Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявленное изобретение поясняется схемами:

Фиг.1 - структурная схема линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала;

Фиг.2 - структурная схема блока формирования кодирующих комбинаций;

Фиг.3 - эпюры, поясняющие принцип формирования кодирующих комбинаций;

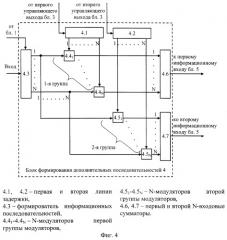

Фиг.4 - структурная схема блока формирования дополнительных последовательностей;

Фиг.5 - эпюры, поясняющие принцип формирования ансамблей информационных последовательностей и кодирующих комбинаций;

Фиг.6 - эпюры, поясняющие принцип формирования ансамбля кодированных информационных последовательностей и дополнительных последовательностей;

Фиг.7 - структурная схема оптического согласованного фильтра;

Фиг.8 - структурная схема модулятора оптического согласованного фильтра;

Фиг.9 - эпюры, поясняющие принцип формирования ансамбля оптических сигналов;

Фиг.10 - эпюры, поясняющие принцип формирования ансамбля декодирующих сигналов;

Фиг.11 - эпюры, поясняющие принцип формирования ансамбля декодированных оптических сигналов;

Фиг.12 - эпюры, поясняющие принцип формирования автокорреляционных функций (АКФ) элементов информационной последовательности и порядок обработки оптического сигнала.

Линия передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала, представленная на Фиг.1, состоит из передающей части и приемной части. Передающая часть содержит генератор тактовых импульсов 1, блок формирования E-кода 2, блок формирования кодирующих комбинаций 3, блок формирования дополнительных последовательностей 4, первый и второй каналы формирования оптического сигнала 51-52, оптический объединитель 6. Выход генератора тактовых импульсов 1 подключен к тактовым входам блоков формирования кодирующих комбинаций 3 и формирования дополнительных последовательностей 4 и к входу формирователя Е-кода 2. Выход формирователя E-кода 2 подключен к информационному входу блока формирования кодирующих комбинаций 3, первый и второй управляющие выходы которого подключены соответственно к первому и второму управляющим входам блока формирования дополнительных последовательностей 4. Информационный вход блока формирования дополнительных последовательностей 4 является входом линии передачи, первый и второй информационные выходы блока формирования дополнительных последовательностей 4 подключены к входам соответственно первого и второго каналов формирования оптического сигнала 51-52. Выходы первого и второго каналов формирования оптического сигнала 51-52 подключены соответственно к первому и второму информационным входам оптического объединителя 6, выход которого является выходом передающей части. Выход передающей части через среду передачи оптического сигнала 7 подключен к входу приемной части. Приемная часть содержит оптический согласованный фильтр 8, направленный ответвитель 9, первый и второй каналы обработки оптического сигнала 101-102, вычитатель 11, видеоусилитель 12, автоматический регулятор усиления 13, оптимальный фильтр 14, решающий блок 15, блок восстановления тактовой частоты 16. Вход оптического согласованного фильтра 8 является входом приемной части, а его выход подключен к входу направленного ответвителя 9. Первый и второй информационные выходы ответвителя 9 подключены к входам соответственно первого и второго канала обработки оптического сигнала 101-102. Выходы первого и второго канала обработки оптического сигнала 101-102 подключены соответственно к первому и второму информационным входам вычитателя 11. Выход вычитателя 11 подключен к информационному входу видеоусилителя 12. Управляющий вход видеоусилителя 12 подключен к выходу автоматического регулятора усиления 13, вход которого подключен к выходу видеоусилителя 12 и входу оптимального фильтра 14. Выход оптимального фильтра 14 подключен к информационному входу решающего блока 15 и к входу блока восстановления тактовой частоты 16. Выход блока восстановления тактовой частоты 16 подключен к управляющему входу решающего блока 15, выход которого является выходом линии передачи.

Генераторы тактовых импульсов 1 в передающей части и 8.1 в приемной части идентичны и предназначены для формирования тактовых импульсов с требуемой частотой ƒтг=B (где В - скорость передачи последовательности элементов E-кода (техническая скорость), она выражается числом посылок, передаваемых за единицу времени, измеряется в бодах). Он может быть реализован, как описано в книге Л.М.Гольденберга, Ю.Т.Бутыльского, М.X.Поляка “Цифровые устройства на интегральных схемах в технике связи” (М.: Связь, 1979, с.72-76, рис.3.14).

Формирователи E-кодов 2 в передающей части и 8.2 в приемной части идентичны и предназначены для формирования кодирующей (декодирующей) последовательности (Е-кода) с периодом N=2k (где N - число элементов в четверично-кодированной комбинации; k≥2 целое число; j=1, 2, ..., N - номер элемента E-кода). Его схема известна и описана в А.с. №1177910 СССР, МПК 4 Н 03 М 5/00, Н 04 L 3/02, заявл. 18.04.84, опубл. 07.09.85, А.с. №1805550 СССР, МПК 6 Н 04 L 14/00, заявл. 07.02.91, опубл. 30.03.93 или в статье Roland Wilson and John Richter “Generation and Performance of Quadraphase Welti Codes for Radar and Synchronization of Coherent and Differentially Coherent PSK” (IEEE Transactions on Communications, vol.COM-27, NO.9, September 1979, p.1296-1301, Фиг.1).

Блок формирования кодирующих комбинаций 3, схема которого представлена на Фиг.2, предназначен для формирования первой и второй кодирующей комбинации, состоящей соответственно из нечетных j=2g-1 (где g=1, 2, ..., N/2) и четных элементов j=2g Е-кода, и состоит из первого и второго управляемых переключателей 3.1-3.2 и элемента И-НЕ 3.3. Информационный вход первого управляемого переключателя 3.1 подключен к информационному входу второго управляемого переключателя 3.2 и является информационным входом блока формирования кодирующих комбинаций 3. Первый и второй входы элемента И-НЕ 3.3 подключены к тактовому входу первого управляемого переключателя 3.1 и являются тактовым входом блока формирования кодирующих комбинаций 3. Выход элемента И-НЕ 3.3 подключен к тактовому входу второго управляемого переключателя 3.2, выходы первого и второго управляемых переключателей 3.1-3.2 являются соответственно первым и вторым выходами блока формирования кодирующих комбинаций 3.

Управляемые переключатели 3.1-3.2 предназначены для формирования соответственно первой и второй кодирующих комбинаций. В качестве управляемых переключателей могут быть использованы вакуумные переключатели, представленные в техническом описании изделия Р-161 А2М, книга 2, лист 18, схема электрическая принципиальная ЯР 240.064.73.

Элемент И-НЕ 3.3 предназначен для перекодировки тактовых импульсов. Он может быть реализован, как описано в книге П.Г.Королев, Л.Д.Стащук “Нелинейные радиотехнические устройства. Часть 2” (М.: Воениздат, 1984, с.94-114, рис.4.15 б, 4.16 б).

Блок формирования дополнительных последовательностей 4, схема которого представлена на Фиг.4, предназначен для формирования дополнительных последовательностей и состоит из первой и второй линий задержек 4.1-4.2, формирователя информационных последовательностей 4.3, N-модуляторов первой 4.41-4.4N и второй 4.51-4.5N группы модуляторов и первого и второго N-входовых сумматоров 4.6-4.7. j-й выход формирователя информационных последовательностей 4.3, где j=1, 2, ..., N, подключен к управляемым входам j-х модуляторов первой 4.41-4.4N и второй 4.51-4.5N групп модуляторов, выходы j-х модуляторов первой 4.41-4.4N и второй 4.51-4.5N групп модуляторов подключены к j-м входам соответственно первого 4.6 и второго 4.7 N-входовых сумматоров, j-е выходы первой 4.1 и 4.2 второй линий задержки подключены к информационным входам j-х модуляторов соответственно первой 4.41-4.4N и второй 4.51-4.5N группы модуляторов. Тактовый и информационный входы формирователя информационных последовательностей 4.3 являются соответственно тактовым и информационным входами блока формирования дополнительных последовательностей 4. Входы первой 4.1 и второй 4.2 линий задержки являются соответственно первым и вторым управляемыми входами блока формирования дополнительных последовательностей 4. Выходы первого 4.6 и второго 4.7 N-входовых сумматоров являются соответственно первым и вторым информационными выходами блока формирования дополнительных последовательностей 4.

Линии задержки 4.1-4.2 предназначены для формирования ансамблей кодирующих комбинаций соответственно из первой и второй кодирующей комбинации путем задержки соответствующей кодирующей комбинации на j-м выходе линии задержки на (j-1) тактов. Они могут быть реализованы, как описано в книге Л.Е.Варакин “Системы связи с шумоподобными сигналами” (М.: Радио и связь, 1985, с.352-361, рис.21.9).

Формирователь информационных последовательностей 4.3 предназначен для формирования N информационных последовательностей путем циклического сдвига информационной последовательности и увеличения информационного сигнала по длительности в N раз, длительностью Nτ (где - длительность элемента четверично-кодированной комбинации). Его схема известна и описана в патенте РФ №2014738, МПК 5 Н 04 J 11/00, 10/00, заявл. 18.02.1991, опубл. 15.06.1994, Фиг.2.

Модуляторы первой 4.41-4.4N и второй 4.51-4.5N группы модуляторов предназначены для формирования кодированных информационных последовательностей. Их схема известна и описана в патенте РФ №2014738, МПК 5 Н 04 J 11/00, 10/00, заявл. 18.02.1991, опубл. 15.06.1994, Фиг.3 или А.с. №1721837 СССР, МПК 5 Н 04 L 27/26, заявл. 08.01.90, опубл. 23.03.92, Фиг.1.

N-входовые сумматоры 4.6-4.7 предназначены для суммирования сигналов по напряжению. Они могут быть реализованы, как описано в книге У.Тице, К.Шенк “Полупроводниковая схемотехника” (М.: Мир, 1982, с.137, рис.11.1).

Каналы формирования оптических сигналов 51-52, представленные на Фиг.1, предназначены для формирования оптических сигналов из соответствующих дополнительных последовательностей и соответственно состоят из усилителя-модулятора 5.11 (5.12), лазерного генератора 5.21 (5.22), стабилизатора мощности лазера 5.31 (5.32) и согласующего устройства 5.41 (5.42). Выход усилителя-модулятора 5.11 (5.12) подключен к информационному входу лазерного генератора 5.21 (5.22), выход которого подключен к входам согласующего устройства 5.41 (5.42) и стабилизатора мощности лазера 5.31 (5.32). Первый и второй управляющие выходы стабилизатора мощности лазера 5.31 (5.32) подключены соответственно к управляющим входам соответственно усилителя-модулятора 5.11 (5.12) и лазерного генератора 5.21 (5.22). Информационный вход усилителя-модулятора 5.11 (5.12) и выход согласующего устройства 5.41 (5.42) являются соответственно входом и выходом канала обработки передающей части 51 (52).

Усилители-модуляторы 5.11-5.12 предназначены для усиления цифрового сигнала до уровня, необходимого для модуляции лазерного генератора. Они могут быть реализованы, как описано в книге Л.Н.Астраханцев и др. “Военные системы многоканальной электросвязи” под ред. А.Т. Лебедева (Л.: ВАС, 1979, с.302-308, рис.20.4).

Лазерные генераторы 5.21-5.22 предназначены для генерации оптической несущей в соответствующих спектральных диапазонах (окнах прозрачности). Они могут быть реализованы, как описано в книге “Основы волоконно-оптической связи” под ред. Е.M.Дианова (М.: Радио и связь, 1980, с.110-113, рис.4.11, 4.12 а).

Стабилизаторы мощности лазера 5.31-5.32 предназначены для поддержания требуемого уровня мощности излучения лазера. Он может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.36-39, рис.1.13),

Согласующие устройства 5.41-5.42 предназначены для ввода оптического сигнала в волоконный световод волоконно-оптического кабеля. Они могут быть реализованы, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.190-193, рис.6.9).

Оптический объединитель 6 в передающей части и 8.5.3 в приемной части, а также N-входовый оптический объединитель 8.7 идентичны и предназначены для объединения оптических сигналов. Они могут быть реализованы, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.194-209, рис.6.10 а, в).

Среда передачи оптического сигнала 7 предназначена для распространения излучения оптического диапазона. В качестве среды передачи оптического сигнала может быть использован одномодовый волоконно-оптический кабель. Он может быть реализован, как описано в книге “Основы волоконно-оптической связи” под ред. Е.М.Дианова (М.: Радио и связь, 1980, с.71-76, рис.2.8, 2.9) или М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.138-139, рис.4.39).

Оптический согласованный фильтр 8, схема которого представлена на Фиг.7, предназначен для свертки сложного сигнала на оптическом уровне и состоит из генератора тактовых импульсов 8.1, формирователя E-кода 8.2, формирователя декодирующих сигналов 8.3, линии задержки 8.4, N-модуляторов 8.51-8.5N, - фазовращателей на 8.61-8.6N/2 и N-входового оптического объединителя 8.7. Выход генератора тактовых импульсов 8.1 подключен к тактовому входу формирователя декодирующих сигналов 8.3 и входу формирователя E-кода 8.2. Выход формирователя Е-кода 8.2 подключен к информационному входу формирователя декодирующих сигналов 8.3, j-й выход формирователя декодирующих сигналов 8.3, подключен к управляющему входу j-го модулятора 8.51-8.5N, выход i-го, где i=1, 3, 5, ..., N-1, модулятора 8.51-8.5N подключен к входу i-го фазовращателя на 8.61-8.6N/2, выход i+1-го модулятора 8.51-8.5N и выход i-го фазовращателя на 8.61-8.6N/2 подключены соответственно к i+1-му и i-му входам N-входового оптического объединителя 8.7, j-й выход линии задержки 8.4 подключен к информационным входу j-го модулятора 8.51-8.5N, информационный вход линии задержки 8.4 является информационным входом оптического согласованного фильтра 8. Выход N-входового оптического объединителя 8.7 является информационным выходом оптического согласованного фильтра 8.

Формирователь декодирующих сигналов 8.3 предназначен для декодирования сигналов путем циклического сдвига элементов E-кода. Его схема известна и описана в патенте РФ №2014738, МПК 5 Н 04 J 11/00, 10/00, заявл. 18.02.1991, опубл. 15.06.1994, Фиг.2.

Линия задержки 8.4 предназначена для формирования ансамбля оптических сигналов путем задержки оптического сигнала на j-м выходе линии задержки на (j-1) тактов. Она может быть реализована, как описано в книге Л.Е.Варакин “Системы связи с шумоподобными сигналами” (М.: Радио и связь, 1985, с.352-361, рис.21.11).

Фазовращатели на 8.61-8.6N/2 предназначены для поворота фазы оптического сигнала на . Они выполнены на основе направленного ответвителя и могут быть реализованы, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.194-209, рис.6.10 б, г).

Модуляторы 8.51-8.5N, схема из которых представлена на Фиг.8, предназначены для декодирования оптического сигнала и состоят из оптического переключателя 8.5.1, фазовращателя на π 8.5.2 и оптического объединителя 8.5.3. Первый и второй информационные выходы оптического переключателя 8.5.1 подключены соответственно к первому информационному входу оптического объединителя 8.5.3 и входу фазовращателя на π 8.5.2. Второй информационный вход оптического объединителя 8.5.3 подключен к выходу фазовращателя на π 8.5.2. Информационный и тактовый входы оптического переключателя 8.5.1 являются соответственно информационным и тактовым входами модулятора 8.5, выход оптического объединителя 8.5.3 является информационным выходом модулятора 8.5.

Оптический переключатель 8.5.1 предназначен для подключения оптического сигнала к одному из выходов оптического переключателя. Он может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.И.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.209-221, рис.6.23).

Фазовращатель на π 8.5.2 предназначен для поворота фазы оптического сигнала на π. Он выполнен на основе двух последовательно соединенных направленных ответвителей и может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.194-209, рис.6.10 б, г).

Направленный ответвитель 9 предназначен для разделения оптического сигнала на прямой и отраженный оптический сигнал, отличающиеся на . Он может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.194-209, рис.6.10 б, г).

Каналы обработки оптического сигнала 101-102, представленные на Фиг.1, предназначены для обработки оптического сигнала и соответственно состоят из согласующего устройства 10.11 (10.12), фотодетектора 10.21 (10.22). Выход согласующего устройства 10.11 (10.12) подключен к входу фотодетектора 10.21 (10.22), а вход согласующего устройства 10.11 (10.12) и выход фотодетектора 10.21 (10.22) являются соответственно входом и выходом канала обработки приемной части 101 (102).

Согласующие устройства 10.11-10.12 предназначены для вывода оптического излучения из волоконного световода волоконно-оптического кабеля и сопряжения его с фотодетектором. Они могут быть реализованы, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.193, рис.6.9).

Фотодетекторы 10.21-10.22 предназначены для преобразования входного оптического сигнала в электрический цифровой сигнал. Они могут быть реализованы, как описано в книге А.Б.Иванов “Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения” (М.: Сайрус Системс, 1999, с.149-154, рис.2.20).

Вычитатель 11 предназначен для суммирования цифровых сигналов, поступающих с выходов каналов обработки оптического сигнала, и формирования двухполярного цифрового сигнала. Он может быть реализован, как описано в книге У.Тице, К.Шенк “Полупроводниковая схемотехника” (М.: Мир, 1982, с.137-138, рис.11.2).

Видеоусилитель 12 предназначен для усиления цифрового сигнала до уровня необходимого для дальнейшей обработки. Он может быть реализован, как описано в книге Л.Н.Астраханцев и др. “Военные системы многоканальной электросвязи” под ред. А.Т.Лебедева (Л.: ВАС, 1979, с.263-265, рис.18.22, рис.18.23).

Автоматический регулятор усиления 13 предназначен для формирования управляющего напряжения для изменения коэффициента усиления видеоусилителя при слабом уровне входного цифрового сигнала, обеспечивая линейность всего тракта приема цифрового сигнала. Он может быть реализован, как описано в книге Л.Н.Астраханцев и др. “Военные системы многоканальной электросвязи” под ред. А.Т.Лебедева (Л.: ВАС, 1979, с.302-308, рис.20.4).

Оптимальный фильтр 14 предназначен для выделения полезного сигнала и эффективного подавления всех побочных комбинационных колебаний на входе решающего блока. Он выполнен как фильтр нижних частот и может быть реализован, как описано в книге А.Ф.Белецкий “Основы теории линейных электрических цепей” (М.: Связь, 1967, с.591-596, рис.21.36, рис.21.37).

Решающий блок 15 предназначен для принятия решения по идентификации и регистрации единичного элемента цифрового сигнала. Он может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.34-36, рис.1.11).

Блок восстановления тактовой частоты 16 предназначен для выделения сигнала тактовой частоты из поступающего на его вход цифрового сигнала. Он может быть реализован, как описано в книге М.М.Бутусов и др. “Волоконно-оптические системы передачи” под ред. В.Н.Гомзина (М.: Радио и связь, 1992, с.34-36, рис.1.12).

Линия передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала, представленная на Фиг.1, работает следующим образом.

В передающей части линии передачи высокоскоростного цифрового оптического сигнала генератор тактовых импульсов 1 с частотой ƒтг формирует последовательность тактовых импульсов со скважностью, равной единице, представленных на Фиг.3, а. Каждый элемент этой последовательности с высоким уровнем "1" будем считать нечетным, а с низким уровнем "0" - четным. Последовательность тактовых импульсов (Фиг.3, а) с генератора тактовых импульсов 1 одновременно поступает на тактовые входы формирователя E-к