Комплексный автоматизированный механизм "дренаж" дистанционной профессиональной подготовки персонала распределённой информационно-управляющей системы, оснащаемый машиночитаемыми носителями информации для хранения библиотеки сменных программных модулей и базы данных о моделях специалистов, знаниях, умениях, навыках обучаемых, сценариях и результатах подготовки

Иллюстрации

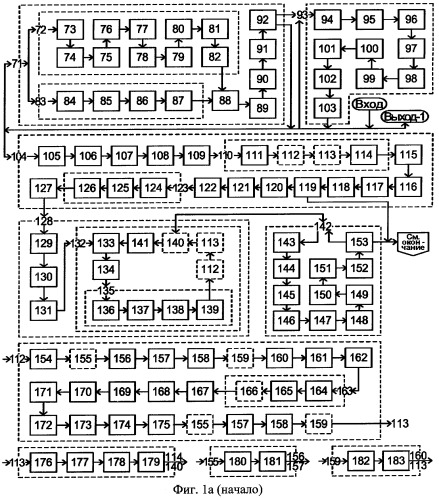

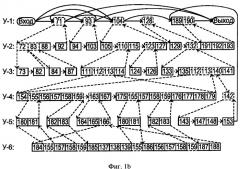

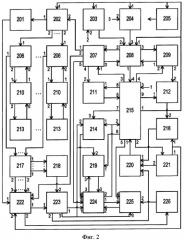

Показать всеГруппа из двух изобретений относится к комплексным механизмам (способам и устройствам) традиционной и дистанционной автоматизированной профессиональной подготовки персонала иерархических многоуровневых распределенных информационно-управляющих систем (РИУС) контроля состояния удаленных от центра управления потенциально опасных объектов и может быть использована при обучении и тренировке, оценке подготовленности специалистов по их эксплуатации, прогнозировании и оптимизации процессов их подготовки, оценке влияния их подготовленности, оцениваемой по совокупности показателей эффективности и результативности подготовки, на качество функционирования РИУС, оцениваемое по совокупности показателей эффективности и устойчивости управления объектами в нормальных, аварийных, экстремальных, конфликтных условиях и ситуациях их применения. Основной технический результат заключается в реализации назначения комплексного автоматизированного механизма дистанционной профессиональной подготовки персонала РИУС. Комплексный способ автоматизированной подготовки персонала РИУС включает свыше 150 действий и блоков действий по формированию на машиночитаемых носителях информации и использованию библиотеки сменных программных модулей и базы данных при обучении знаниям, умениям и навыкам профессиональной деятельности, оценке, прогнозировании и контроле подготовленности персонала и достигаемого качества функционирования РИУС. Унифицированный многофункциональный комплекс для автоматизированной подготовки персонала РИУС содержит блоки ввода, обмена, обработки и вывода информации, пульты обучающего и обучаемых, коммутатор пультов, блоки памяти, контроля действий и поддержки обучаемых, оценки и прогнозирования их подготовленности, программного управления, совпадений, приоритета, распределители кодов, формирователь управляющих импульсов и программируемый таймер. 2 н.п. ф-лы, 28 ил., 2 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится группа изобретений

Заявляемая группа из двух изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (в дальнейшем для краткости - группа изобретений), относится к комплексным механизмам - способам и устройствам - традиционной и дистанционной автоматизированной профессиональной подготовки (в дальнейшем для краткости - подготовки) должностных лиц оперативного и технического персонала (ОТП) иерархических многоуровневых распределенных информационно-управляющих систем (РИУС) контроля состояния удаленных от центра управления потенциально опасных объектов, функционирующих в реальном масштабе времени (РМВ), т.е. при ограничениях на время выполнения соответствующими должностными лицами (специалистами) возложенных на них интеллектуальных (мыслительных) и неинтеллектуальных (двигательных) функциональных обязанностей (функций) по обработке информации и принятию решений по управлению соответствующими информационными и технологическими процессами в реальных (нормальных, аварийных, экстремальных, конфликтных) условиях и ситуациях их осуществления, характеризующихся, в частности, использованием средств поражения, создания помех, информационных, информационно-психологических и иных возмущающих воздействий на персонал, программное обеспечение (ПО) применяемых вычислительных средств, в частности персональных ЭВМ (ПЭВМ), аппаратуру и каналы связи взаимодействующих эргатических (человеко-машинных) систем критических приложений, оценки качества обучения отдельных лиц и ОТП таких систем в целом соответствующим профессиональным знаниям, практическим умениям, навыкам, согласованному (слаженному) выполнению актов деятельности (функций, операций и т.п.) и устойчивости к негативному воздействию указанных возмущающих факторов (ВФ), контроля текущего и прогнозирования ожидаемого уровня подготовленности персонала, оптимизации соответствующих учебно-тренировочных процессов (УТП) и управления ими с целью достижения желаемого конечного результата (исхода) подготовки персонала к осуществлению его деятельности в условиях конфликта.

Заявляемый комплексный автоматизированный механизм "Дренаж" дистанционной профессиональной подготовки персонала РИУС, оснащаемый машиночитаемыми носителями информации для хранения библиотеки сменных программных модулей и базы данных о моделях специалистов, знаниях, умениях, навыках обучаемых, сценариях и результатах подготовки, представляет собой группу из двух объединенных единым изобретательским замыслом изобретений, а именно: комплексный способ автоматизированной подготовки персонала РИУС и унифицированный многофункциональный комплекс (МФК) для осуществления этого способа. Этот механизм может быть использован при индивидуальном и групповом обучении и/или тренировке соответствующих специалистов в ходе их профессиональной подготовки, при оценке их подготовленности (обученности, тренированности, слаженности действий) путем определения текущих уровней их теоретических знаний, практических умений и необходимых навыков выполнения профессиональной деятельности в условиях негативного воздействия на них различного рода ВФ естественного и искусственного происхождения, при оценке эффективности и результативности подготовки, прогнозировании хода, оптимизации и управления соответствующими УТП, осуществляемыми с помощью перепрограммируемых обучающих и тренирующих комплексов (ОТК), применяемых автономно и в составе РИУС критических приложений при реализации тренажерных режимов их работы, а также при оценке и экспериментальном исследовании влияния профессиональной подготовленности персонала таких систем на их функциональные возможности (эффективность, устойчивость, безопасность).

Уровень техники

Предваряя описания аналогов заявляемой группы изобретений в интересах формулирования технических результатов, на получение которых они направлены, прежде всего, охарактеризуем основные особенности построения и условия функционирования рассматриваемых РИУС в потенциально опасных сферах профессиональной деятельности. К этим сферам относится ряд областей конфликтного взаимодействия эргатических систем управления критических приложений, в частности борьба с преступностью и военное дело, прежде всего, вооруженная борьба, радиоэлектронная борьба (РЭБ) и информационно-психологическое противоборство (ИПП) с применением обычного, радиоэлектронного и информационно-психологического оружия.

Рассматриваемые РИУС создаются в названных, а также во многих других менее опасных сферах профессиональной деятельности (см, например, Цветаев В.В., Демин В.П., Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие. - М.: МАИ, 1998; Расторгуев С.П. Информационная война. - М.: Радио и связь, 1999; Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. - М.: Высшая школа, 2001; Системы адаптивного управления летательными аппаратами / А.С.Новоселов, В.Е.Болнокин, П.И.Чинаев, А.Н.Юрьев. - М.: Машиностроение, 1987; Распределенные АСУ технологическими процессами / И.М.Шенброт, М.В.Антропов, К.Я.Давиденко. - М.: Энергоатомиздат, 1985 и др.) на основе широкого применения средств компьютерной техники и коммуникации, прежде всего, локальных сетей ПЭВМ и микроЭВМ, встраиваемых непосредственно в аппаратуру контролируемых физических, технологических, информационных пространственно рассредоточенных процессов управления потенциально опасных объектов и для реализации современных технологий распределенной обработки информации и принятия решений соответствующими лицами ОТП РИУС, обеспечения безопасности их функционирования (см., например, патенты РФ №2037876 "Система для распределенной обработки данных с общим устройством управления", №2099007 "Способ контроля психофизической реакции и система для его осуществления", №2160924 "Механизм проверки своевременности доставки сообщений в информационно-управляющих системах реального времени", №2163392 "Корабельная боевая информационно-управляющая система", №2176818 "Командно-стрельбовая информационно-управляющая система берегового базирования", №2178913 "Механизм взаимоаутентификации в распределенных информационно-управляющих системах реального времени", №2209443 "Способ управления объектом (варианты) и система (варианты) для его осуществления" и др.).

Важнейшими особенностями иерархических многоуровневых РИУС критических приложений являются весьма высокая подверженность их наиболее уязвимых элементов (звеньев) - персонала, ПО, аппаратуры и каналов связи с соответствующими дистанционно удаленными объектами информирования и управления и внешними взаимодействующими системами - различного рода естественным и искусственно создаваемым возмущающим воздействиям (см., например, Смолян Г.Л., Лепский В.Е. Новые технологии информационного воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание // Проблемы психологии и эргономики, 2001, №3. - С.18-22; Бодров В.А. Информационный стресс. - М.: ПЕР СЭ, 2000; Осипов В.Ю. Концептуальные положения программного подавления вычислительных систем // Защита информации. Конфидент, 2002, №4-5. - С.89-93; Гремяченский С.С., Николаев В.И. Введение в теоретико-игровой анализ радиоэлектронного конфликта систем радиосвязи со средствами радиоподавления и некоторые оценки результатов конфликта. - Воронеж: ВНИИС, 1995; Кузнецов В.И. Радиосвязь в условиях радиоэлектронной борьбы. - Воронеж: ВНИИС, 2002; патенты РФ №2150178 "Станция радиоэлектронной разведки и подавления", №2207734 "Способ радиоподавления каналов связи" и др.), а также обусловленное уязвимостью таких систем все более широкое использование при их создании и применении адекватных способов и средств противодействия соответствующим угрозам снижения (потерь) их потенциальных возможностей и качества функционирования (см., например, Гриняев С.Н. Интеллектуальное противодействие информационному оружию. - М.: СИНТЕГ, 1999; Противодействие экономическому шпионажу // Защита информации. Конфидент: Сб. публикаций 1994-2000 г. - СПб.: 2000; патенты РФ №2007052 "Способ формирования сигнала помехи для защиты телевизионного канала от несанкционированного доступа и устройство для его осуществления", №2151360 "Подвижная боевая машина с комплексом противодействия управляемому, самонаводящемуся оружию и артиллерийскому оружию с лазерными дальномерами", №177335 "Способ оптимизации и поддержки психофизиологического состояния, в том числе в условиях выраженного действия стресс-факторов", №2209463 "Вычислительная система корабельного комплекса радиоэлектронного противодействия" и др.).

В этой связи принципиально важно подчеркнуть, что эффективное применение рассматриваемых РИУС по назначению, прежде всего, в сферах РЭБ и ИПП возможно лишь при условии адекватного развития на основе информационных и компьютерных технологий существующих, своевременного создания и использования новых все более совершенных МФК для всесторонней автоматизированной подготовки специалистов по эксплуатации таких систем в конфликтных условиях с целью реализации их потенциальных возможностей за счет сокращения (предотвращения) потерь, обусловленных, прежде всего, непрофессиональными действиями лиц их ОТП. Такими комплексами являются работающие в РМВ встраиваемые в функционально-предметную структуру соответствующих эргатических систем и автономные автоматизированные контролирующие, обучающие и тренирующие (тренажерные) устройства, средства имитационного моделирования (имитаторы) изучаемых систем и условий их функционирования, специализированное программно управляемое оборудование (аппаратура) для сбора, обработки информации и ситуационного управления соответствующими УТП, компьютеризированные устройства для оценки и прогнозирования их эффективности и многокритериальной оптимизации, а также другие современные технические средства обучения, тренировки и контроля подготовленности специалистов в соответствующих сферах деятельности, включая оснащаемые средствами искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Современные компьютеризированные МФК такого назначения должны обладать структурой и функциональными возможностями, адекватными моделируемым ими системам и реальным условиям их функционирования, обеспечивать возможность гарантированного достижения и поддержания требуемых, как правило, весьма высоких пороговых уровней индивидуальной и групповой подготовленности персонала рассматриваемых систем к слаженному выполнению в заранее предопределенном или ситуационно обусловленном порядке в РМВ возложенных на них весьма разнообразных мыслительных и двигательных функций обработки информации и принятия управляющих решений.

Типовыми из таких функций обучаемых лиц ОТП рассматриваемых РИУС, например, в сферах РЭБ и ИПП, определяющих их роль и место в автоматизированных процессах обработки информации и управления соответствующими потенциально опасными процессами и объектами, например станциями радиоэлектронного подавления, являются предъявление реализованному в системе механизму защиты от несанкционированного доступа персональных данных (например, пароля, образца подчерка и т.п.), подтверждающих полномочия соответствующего лица ее ОТП, допущенного в установленном порядке к ее информационным, программным и иным ресурсам, контроль (проверка) работоспособности (исправности) разнообразных входящих в состав системы и дистанционно управляемых ею устройств, приборов, аппаратуры и другого оборудования и их подготовка к использованию по назначению, анализ и уяснение содержания поступающих от вышестоящего органа управления разнообразных информационных сообщений (предписаний, распоряжений, указаний, команд), выработка планов (расписаний, графиков) выполнения соответствующих мероприятий по их реализации силами и средствами нижележащих уровней и исполнительными элементами рассматриваемой системы, анализ поступающей информации об объектах противоборствующей системы, их распознавание, вскрытие состава и оценка функциональных возможностей и текущего состояния этой системы, выявление ее наиболее уязвимых элементов, присвоение им статуса (признаков, приоритета и т.п.) объектов радиоэлектронного, информационного и иного воздействия, принятие правильных (адекватных) решений по управлению соответствующими информационными процессами и потенциально опасными объектами, реализация таких решений, контроль физических и информационных процессов осуществления соответствующих воздействий, оценка их качества с целью обеспечения возможности адекватного реагирования на изменения состояний контролируемых процессов, формирование разнообразных сообщений (донесений, сводок и т.п.) органу управления вышестоящего уровня системы для его своевременного информирования и обеспечения тем самым возможности адекватного реагирования на изменения обстановки и состояний контролируемых процессов на текущем и нижележащих уровнях, поддержание РИУС и управляемых ею объектов в работоспособном состоянии, предотвращение и своевременное обнаружение негативного воздействия ВФ, оперативное устранение последствий таких воздействий, а также осуществление учебно-тренировочной деятельности (УТД) в тренажерных режимах функционирования автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов эргатических функционально-структурных элементов (ФСЭ) рассматриваемой иерархической многоуровневой системы (например, автоматизированного командного пункта, управляемых им пунктов управления средствами РЭБ, станций радиоэлектронного подавления и т.п.).

Согласно имеющимся оценкам, из-за непрофессионального выполнения названных и других типовых функций лиц ОТП рассматриваемых иерархических многоуровневых РИУС критических приложений, т.е. из-за соответствующих так называемых человеческих факторов, упомянутые потери их потенциальных возможностей могут достигать половины их исходного уровня (см., например, Савченко А.В. Основные концептуальные положения комплексного подхода к учету человеческих факторов при системологическом проектировании технических средств обучения специалистов РЭБ // Научно-методический сборник №49. - М.: Воениздат, 2000. - С.145-151). В обычных условиях применения подобных эргатических систем это чревато различного рода авариями и катастрофами, в общем случае сопровождающимися гибелью людей. В ситуациях конфликтного взаимодействия организационно-технических систем противоборствующих сторон такое снижение потенциальных возможностей РИУС одной из них эквивалентно результатам целенаправленных весьма интенсивных воздействий другой на указанные наиболее уязвимые звенья РИУС противостоящей стороны с целью дезорганизации управления ее соответствующими процессами и объектами и достижения на этой основе превосходства во всех сферах противоборства, являющегося необходимым условием для получения желаемого исхода конфликта (см., например, Червинский Р.А. Борьба за управление при ведении боевых действий. - М.: Радио и связь, 1999; Савченко А.В. Концептуальная модель для прогнозирования влияния профессиональной подготовленности специалистов РЭБ на исход конфликтного взаимодействия информационно-боевых систем // Научно-методический сборник №50. - М.: Воениздат, 2001. - С.191-196).

В свете изложенного создание и применение современных МФК для автоматизированной подготовки персонала характеризуемых таким образом типовых РИУС критических приложений необходимо рассматривать в качестве одного из наиболее перспективных путей реального противодействия весьма опасным угрозам снижения (потерь) качества (вплоть до дезорганизации) управления соответствующими объектами, исходящим от недостаточно подготовленных в профессиональном отношении лиц их ОТП, а практическую реализацию этого пути - как направленную на существенное снижение указанных потерь их потенциальных возможностей, являющихся их своеобразным фактически неиспользуемым ресурсом. Этот ресурс может быть задействован лишь на основе обеспечения возможности обучаемым лицам ОТП рассматриваемых РИУС под руководством квалифицированных обучающих (инструкторов, преподавателей) или самостоятельно с помощью соответствующих АРМ (пультов), в общем случае структурно совмещенных и функционально интегрированных с АРМ соответствующих лиц ОТП РИУС, оснащенных тренажерными режимами работы и соответствующими средствами специального ПО, в полном объеме получать требуемые им теоретические знания и практические умения выполнять возложенные на них мыслительные и двигательные функций обработки информации и принятия решений по управлению соответствующими потенциально опасными объектами, формировать и постоянно совершенствовать соответствующие профессиональные навыки, достигать необходимой слаженности действий членов соответствующих групп специалистов (экипажей, коллективов и т.п.), а также развивать их устойчивость к различного рода информационным и информационно-психологическим воздействиям. В свою очередь, это позволит создать и использовать необходимые предпосылки к реализации потенциальных возможностей рассматриваемых эргатических систем в конфликтных условиях их применения, в частности, за счет сокращения (предотвращения) их потерь, обусловленных, прежде всего, непрофессиональным выполнением лицами их ОТП возложенных на них названных выше и других функциональных обязанностей (см., например, Савченко А.В. Комплексное противодействие угрозам качеству функционирования эргатических информационно-управляющих систем в потенциально опасных сферах деятельности. Часть 1. Концептуальные основы // Телекоммуникации, 2002, №12. - С.34-40).

Требуемый для уменьшения (предотвращения) указанных потерь потенциальных возможностей рассматриваемых РИУС в общем случае весьма высокий пороговый уровень подготовленности лиц их ОТП к реализации их деятельности в конфликтных условиях может быть достигнут лишь при создании с использованием современных компьютерных технологий традиционного и дистанционного обучения и реализации адекватных сложности и условиям профессиональной деятельности соответствующих лиц ОТП таких систем новых способов их автоматизированной подготовки. Современные способы автоматизированной традиционной и дистанционной подготовки персонала рассматриваемых эргатических систем, базирующиеся на компьютерных, телекоммуникационных и информационных технологиях, должны удовлетворять ряду представляющихся принципиальными общих дидактических требований к ним. Такие способы должны предусматривать, в частности, возможность обучения парированию действия различного рода ВФ, осуществления различного рода актов поддержки (дидактической, программно-информационной, информационно-психологической, интеллектуальной и т.п.) УТД обучаемых в имитируемых условиях и ситуациях функционирования соответствующих эргатических систем путем, например, создания и поддержания требуемого их морально-психологического состояния с помощью воспроизводимых на входящих в состав их АРМ (пультов) устройствах отображения видео- и аудиоинформации различного рода мультимедийных блоков информации (клипов), оценки эффективности и результативности подготовки с использованием информативных показателей, прогнозирования развития процессов подготовки и оптимального управления ими с определенной конечной целью. Применительно к конкретной рассматриваемой РИУС, например, в сферах РЭБ или ИПП такой целью может являться существенное сокращение потерь ее потенциальных возможностей, обусловленных недостаточной подготовленностью ее персонала.

Предваряя формулирование других дидактических требований и учитывая, что, по мнению ряда известных ученых-специалистов, в рассматриваемой сфере в настоящее время еще не завершена разработка достаточно обоснованной общепринятой системы категорий, понятий, показателей и параметров, с помощью которых с высокой точностью можно характеризовать и оценивать традиционные и компьютеризированные дидактические процессы приобретения обучаемыми необходимых им знаний, умений и навыков, степень их сформированности и достигнутый их уровень, а также степень "близости" профессиональных возможностей обучаемого и таких же возможностей соответствующего специалиста-профессионала (см., например, Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / Под ред. Е.Э.Смирновой. - Л.: ЛГУ, 1984; Талызина Н.Ф., Печенюк Н.Г., Хихловский Л.Б. Пути разработки профиля специалиста. - Саратов: СГУ, 1987; Никифоров Г.С. Надежность профессиональной деятельности. – СПб.: СПбГУ, 1996; Борисова Н.В. От традиционного через модульное к дистанционному. - М.: Домодедово, 1999 и др.), определим содержание ряда используемых ниже ключевых понятий, количественные характеристики соответствующих им объектов и их некоторые особенности.

Важнейшими из таких понятий являются, прежде всего, взаимосвязанные понятия "знания", "умения" и "навыки" обучаемых, т.е. обладающих способностями к обучению, специалистов, а также "слаженность" их действий при осуществлении групповой деятельности.

Понятием "знания" условимся обозначать необходимые обучаемым в их последующей профессиональной деятельности сведения о ее предмете и окружающей среде, усваиваемые каждым из них в процессе автоматизированной индивидуальной и групповой подготовки и фиксируемые в его памяти (сознании) в форме взаимосвязанных мыслимых (мысленных) объектов (фактов, утверждений, деклараций, заключений, выводов и т.п.), допускающих возможность их устного и/или письменного представления соответствующими грамматически и синтаксически правильными конструкциями, например, в виде лаконичных фраз (предложений) используемого языка профессионального общения, формальными выражениями, например, в виде математических соотношений между изучаемыми объектами (моделями) или комбинациями таких фраз и выражений. Для обеспечения возможности структуризации и количественной оценки объема (сложности) профессиональных знаний, с которыми оперируют обучающие и обучаемые в процессе их теоретической подготовки, такие конструкции условимся называть "квантами знаний" (от лат. quantum - сколько). Семантически каждый квант знаний условимся считать представляющим собой лаконичный ответ на один из подразумевающихся соответствующих вопросов, начинающихся со слов: "Что", "Где", "Когда", "Зачем", "Почему" и "Как". Кванты, соответствующие первым пяти из таких вопросов, представляют собой декларативные (фактографические) знания о соответствующих объектах, моделях, фактах, событиях, условиях, обстоятельствах и т.п. Совокупностью таких квантов знаний характеризуются назначение, функционально-структурное построение, реальные условия применения рассматриваемой РИУС и противостоящей ей системы, режимы и алгоритмы их функционирования и взаимодействия, тактико-технические характеристики входящих в их состав ФСЭ, связи между ними и особенности их работы в составе рассматриваемой системы, правила эксплуатации ее в целом, ее отдельных ФСЭ и технических средств (устройств, аппаратуры, ПЭВМ, их ПО и др. оборудования) обработки информации и управления в конфликтных условиях, решаемые в процессе ее функционирования автоматизированные задачи, перечни должностных лиц (специалистов), содержание возложенных на них соответствующих функций, требуемое качество их выполнения, используемые показатели качества функционирования системы, их требуемые (пороговые) значения и другие сведения в рассматриваемой сфере профессиональной деятельности и автоматизированной подготовки к ее осуществлению, всесторонне характеризующие теоретические основы и закономерности построения и функционирования в статике изучаемых систем. При необходимости такими же квантами знаний с требуемой степенью детализации характеризуются взаимодействующие с противоборствующими системы. Кванты, соответствующие вопросу "Как... ?", представляют собой процедурные (алгоритмические) знания о порядке осуществления соответствующей профессиональной деятельности обучаемых лиц ОТП рассматриваемой РИУС. С использованием таких квантов знаний описываются алгоритмы выполнения (в динамике) соответствующих существу этого вопроса конкретных функций (операций), прежде всего мыслительных и двигательных при осуществлении соответствующей деятельности. Такими же квантами характеризуются динамические знания о внешних системах. Объем сведений, содержащихся в отдельном кванте знаний, характеризуется оценкой его сложности: дифференцированной, например наименьшей длиной письменного представления кванта знаний, равной количеству используемых в нем символов, включая пробелы; или интегральной, например уровнем представления знаний (в баллах): 1 - феноменологический (описательный), 2 - аналитико-синтетический (качественный), 3 - математический (количественный), 4 - абстрактный (аксиоматический).

Понятием "умение" конкретного специалиста условимся обозначать вырабатываемые им в ходе автоматизированной индивидуальной и групповой подготовки в результате соответствующих упражнений конкретные приемы и способы практического применения усваиваемых им знаний, выполнения по определенным правилам соответствующих его функциональным обязанностям конкретных алгоритмов деятельности - последовательностей выполняемых операций, прежде всего мыслительных и двигательных, направленных на решение конкретных автоматизированных задач, ассоциирующихся с такими задачами и являющихся формой динамической реализации ранее приобретенных обучаемым соответствующих процедурных знаний, обеспечиваемых необходимыми для этого декларативными знаниями. Выполняя мыслительные и двигательные операции, будущие специалисты в рассматриваемой сфере должны также учиться воспринимать на чувственном (сенсорном) уровне свойства и характеристики соответствующих объектов этой сферы и, кроме того, вырабатывать умения адекватного поведения в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды рассматриваемой системы. Каждая отдельно взятая выполняемая операция в ходе формирования соответствующего умения соответствующим обучаемым должна пониматься, осознаваться, регулироваться и контролироваться им как целенаправленный акт его будущей профессиональной деятельности - соответствующий ее структурный элемент, например шаг соответствующего частного алгоритма, имеющий соответствующий конкретный результат, достигаемый не только в условиях, при которых формируется это умение, но и в изменившихся, в частности, конфликтных условиях. В системе умений, которыми должен овладеть обучаемый, каждое отдельное умение представляется как имеющее конкретный смысл для него действие (акт деятельности), успешность (своевременность и безошибочность) выполнения которого зависит от уровня усвоения им соответствующих знаний, содержащихся в изученном учебном материале. Для обеспечения возможности количественной оценки сложности подлежащих освоению в процессе автоматизированной подготовки умений обучаемых профессионально выполнять соответствующие мыслительные, двигательные, сенсорные и поведенческие акты деятельности (отдельные шаги алгоритмов) условимся дифференцированно характеризовать каждый из них количеством выполняемых элементарных операций, интервалом времени, необходимого для их выполнения с целью получения соответствующей результата, а также значимостью (удельным весом, частостью выполнения) оцениваемого акта (шага, операции) в структуре соответствующей профессиональной деятельности. При этом значимость каждого такого акта целесообразно оценивать методом имитационного моделирования соответствующих алгоритмов профессиональной деятельности в процессе функционирования рассматриваемой РИУС или экспертным путем на основе его соотнесения с определенными эталонными актами типовых алгоритмов соответствующей деятельности. При оценке сложности актов изучаемой деятельности в качестве эталонных актов могут использоваться, в частности, типовые элементарные операции, прежде всего мыслительные и двигательные, выполняемые операторами типовых эргатических систем, описанных в известных справочниках по их созданию, содержащих каталоги (перечни, описания и основные количественные характеристики) таких операций (см, например, Информационно-управляющие человеко-машинные системы: Исследование, проектирование, испытания. Справочник / А.Н.Адаменко, А.Т.Ашеров, И.Л.Бердников и др. - М.: Машиностроение, 1993. - С.495-423).

Понятием "навык" конкретного специалиста в рассматриваемой сфере условимся обозначать его соответствующее умение, закрепленное в процессе автоматизированной индивидуальной и групповой подготовки соответствующими упражнениями, упрочившееся и доведенное до высшей степени освоенности - до автоматизма, выведенное из-под контроля сознания в результате многократных повторений соответствующего шага (операции) соответствующего алгоритма деятельности в однообразных условиях, характеризующееся (в отличие от умений) отсутствием сознательной регуляции и неосознаваемым контролем по обобщенным признакам выполняемых операций в контексте соответствующих их последовательностей. Короче говоря, под термином "навык" следует понимать высокую степень устойчивости соответствующего умения, возникновение и закрепление стереотипа в действиях, приводящих к получению требуемого результата. При необходимости условимся различать четыре вида навыков, соответствующих указанным выше видам умений, а именно: мыслительные, т.е. доведенные до автоматизма приемы (способы) реализации ранее часто выполнявшихся в виде соответствующих упражнений хорошо известных интеллектуальных операций; двигательные, т.е. доведенные до автоматизма механические воздействия на внешние объекты, прежде всего органы управления, с помощью многократно выполнявшихся ранее движений (упражнений) с целью изменения их состояний (положений); персептивные (сенсорные), т.е. навыки неосознаваемого чувственного восприятия свойств и характеристик многократно воспринимавшихся ранее хорошо известных объектов; навыки поведения, т.е. доведенные до автоматизма на основе знаний об общих и специальных (профессиональных) нормах поведения приемы (способы) межличностного взаимодействия при отработке алгоритмов групповой деятельности, в частности, при слаживании экипажей. Имея в виду очевидную взаимосвязь между умениями и навыками и учитывая их преимущественно последовательное освоение, количественно оценивать навыки профессиональной деятельности условимся аналогичным описанному выше образом.

Понятие "слаженность" условимся использовать применительно к деятельности группы лиц (персоналу) конкретного ФСЭ рассматриваемой иерархической многоуровневой РИУС. Такую группу, состоящую из нескольких обучаемых лиц (например, расчет пункта дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами разведки, РЭБ и ИПП), в дальнейшем для краткости условимся именовать локальной группой обучаемых, а понятием "слаженность" характеризовать достигнутую в процессе их автоматизированной групповой подготовки степень согласованности (синхронности) процессов выполнения отдельными лицами ОТП соответствующего ФСЭ алгоритмов их индивидуальной профессиональной деятельности при осуществлении их групповой деятельности, направленной на решение соответствующих автоматизированных задач обработки информации и управления соответствующими объектами (процессами). Необходимыми предпосылками к слаженной групповой деятельности лиц ОТП конкретного ФСЭ рассматриваемой эргатической системы, являющейся одной из основных гарантий достижения цели ее функционирования, являются наличие (воспитание) у каждого обучаемого стремления и способностей к взаимодействию с совместно работающими с ним лицами соответствующей локальной группы, к пониманию друг друга по известным часто используемым признакам (например, с полуслова, по жестам, интонациям, мимике, взглядам и т.п.). Такие способности формируются в ходе подготовки в результате взаимного изучения индивидуальных особенностей соответствующих специалистов и личностных качеств друг друга, одновременного и одинакового восприятия ими происходящих событий, складывающихся ситуаций и адекватного группового поведения в таких ситуациях. Слаженность действий лиц ОТП конкретного ФСЭ рассматриваемой РИУС выражается также в их взаимозаменяемости, способности каждого из них оперативно переключаться с одной роли (статуса) в совместно реализуемых процессах деятельности на другую, а также в совмещении ролей. Количественно слаженность действий обучаемых лиц ОТП конкретного ФСЭ эргатической системы может оцениваться, например, методом компьютерного мониторинга их индивидуальной и групповой учебно-тренировочной и профессиональной деятельности с использованием необходимых для этого технических средств и показателей, чувствительных, прежде всего, к временным характеристикам совместно согласованно реализуемых эргатических процессов обработки информации и управления, а также экспертно в условных единицах (баллах) с применением соответствующих оценочных шкал.

Другую группу взаимосвязанных понятий образуют понятия "модель специалиста", "профессиограмма (квалификационная характеристика, профиль)", "профессиограммирование (профессиографирование) рабочих мест" и "модель обучаемого". Учитывая авторские точки зрения названных выше и многих других ученых, под моделью специалиста в содержательном плане далее условимся понимать объективное описание структуры и конкретного наполнения взаимосвязанных социально-психологических и профессиональных качеств, знаний, умений и навыков специалиста, в совокупности представляющих его обобщенную всестороннюю характеристику как члена соответствующего профессионального сообщества. Модель специалиста в конкретной сфере профессиональной деятельности должна отражать конечные цели и желаемый результат (исход) профессиональной подготовки (текущего этапа профессиональной подготовки), т.е. давать исчерпывающий ответ на вопрос "Какими профессиональными и социально-психологическими качествами должен обладать специалист и какими знаниями, умениями и навыками он должен владеть по окончании соответствующей профессиональной подготовки (текущего этапа профессиональной подготовки)?". Вместе с тем, учитывая непрерывность профессионального становления и развития специалиста, его модель не должна разрабатываться и рассматриваться как нечто застывшее, раз и навсегда зафиксированное, иными словами, в общем случае речь должна идти об эволюционной модели специалиста, имеющей в каждый конкретный момент времени его подготовки определенное идеальное (предельное) состояние. В общем случае модель специалиста должна отражать виды его профессиональной и иной, в частности учебно-тренировочной, деятельности, его профессиональный статус и включать три составные части, а именно: а) обусловленную особенностями современного уровня развития науки, техники и технологии, б) диктуемую требованиями соответствующей конкретной профессии (специальности) и в) обусловленную социально-политическим устройством общества, его духовно-нравственной системой. Первая из этих составных частей включает такие общие знания, умения и навыки, которые необходимы не только данному специалисту, но и представителям других специальностей, например знать основы управления коллективом специалистов, уметь учиться, иметь навыки коллективной деятельности, быть психологически готовым к такой деятельности и т.п. Вторая часть модели специалиста для каждой профессии определяет конкретный состав и объем профессиональных знаний, умений и навыков, адекватных содержанию соответствующей деятельности. Третья часть модели специалиста (личностный блок) включает в себя нравственные и мировоззренческие знания, умения и навыки решения соответствующих задач, обусловленных устройством общества и его культурой. Модель специалиста материально воплощается в ряде типовых форм, прежде всего таких, как про