Устройство и способ управления мощностью передачи в системе мобильной связи

Иллюстрации

Показать всеУстройство и способ предназначены для максимизации эффективности усилителя мощности посредством уменьшения отношения пиковой мощности к средней мощности (ОПСМ) базовой станции (БС) из состава системы мобильной связи. Контроллер мощности, расположенный между фильтрами-формирователями импульсов синфазного и квадратурного каналов и преобразователем частоты, вычисляет на каждом периоде выборки сигналы компенсации для импульсов сигналов, которые увеличивают ОПСМ; посредством фильтров-формирователей импульсов среди сигналов компенсации отфильтровывает сигналы компенсации с наиболее высоким уровнем и суммирует сигналы компенсации, прошедшие фильтрацию, с исходными сигналами. Таким образом, подавляется расширение спектра за пределы полосы частот сигнала. В случае системы, поддерживающей множество назначенных частот (НЧ), регулирование ОПСМ осуществляют для каждой НЧ согласно ее классу обслуживания. Техническим результатом является гарантированная минимальная производительность системы и повышение эффективности использования мощности. 4 н. и 31 з.п. ф-лы, 19 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится, в общем, к системе мобильной связи и, в частности, к устройству и способу, предназначенным для уменьшения отношения пиковой мощности к средней мощности сигнала (ОПСМ) на базовой станции (БС) из состава системы мобильной связи.

Как известно, для усиления высокочастотного (ВЧ) сигнала, включая предназначенные для мобильной станции (МС) речь и данные, БС использует ВЧ-усилитель мощности. ВЧ-усилитель является наиболее дорогостоящим устройством во всей системе и, таким образом, важным компонентом, подлежащим рассмотрению в контексте уменьшения стоимости системы. Данный ВЧ-усилитель следует сконструировать таким образом, чтобы он удовлетворял двум требованиям: одно из них состоит в том, чтобы выдавать мощность ВЧ-сигнала на уровне, достаточном для покрытия всех МС, находящихся в зоне обслуживания сотовой ячейки; а другое состоит в том, чтобы поддерживать помехи соседнего канала (ПСК) выходному сигналу ВЧ-усилителя на приемлемом уровне или ниже него.

Если значение входной мощности, которая обеспечивает достаточную выходную мощность ВЧ-сигнала, находится вне области линейного усиления усилителя мощности, то вследствие нелинейного усиления выходной сигнал усилителя мощности имеет компоненту искажений сигнала за пределами полосы частот данного сигнала. Иными словами, в частотной плоскости расширение спектра за пределы полосы частот сигнала обуславливает ПСК. Оказывается весьма сложным сконструировать усилитель мощности, удовлетворяющий этим требованиям, так как первое из них требует высокой входной мощности, а второе требует низкой входной мощности.

Особенностью является то, что система с высоким ОПСМ, такая как система множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР), должна управлять входной мощностью с целью обеспечения усилителю мощности возможности функционировать в области линейного усиления, либо использовать дорогостоящий усилитель мощности, обладающий линейностью при максимальном значении входной мощности. В этом контексте системе МДКР требуется дорогостоящий усилитель мощности, который может адаптировать максимальную входную мощность, на 10 дБ превышающую среднюю входную мощность, для подавления искажений сигнала. Однако, как утверждалось ранее, подобный усилитель мощности снижает эффективность использования мощности и увеличивает энергопотребление, размеры системы и ее стоимость. Более того, БС в одно и то же время передает сигналы с множеством назначенных частот (НЧ), используя усилитель мощности для каждой НЧ, что налагает экономические ограничения. Следовательно, эффективные компоновка и конструкция усилителей мощности являются очень важными для конструкции БС.

Один из подходов к стабильному функционированию усилителя мощности в системе с высоким ОПСМ состоит в использовании схемы коррекции предыскажений для максимальной входной мощности. Схема коррекции предыскажений измеряет искажения сигнала, вносимые усилителем мощности, и управляет входным сигналом усилителя мощности на основе результатов измерений. Усилитель мощности формирует усиленный сигнал из исходного входного сигнала посредством ослабления искажений.

В процесс измерения искажений включаются очень сложные процессы, такие как модуляция и демодуляция, взятие выборок, дискретизация, синхронизация и сравнение между входными и выходными сигналами. Схема коррекции предыскажений использует свои входной и выходной сигналы с целью соответствия стандартам на мощность соседнего канала (МСК), регламентирующим реализацию системы. Однако с помощью этой схемы коррекции предыскажений нельзя добиться оптимальной компенсации искажений вследствие присущих ей недостатков, связанных с эффективностью, быстродействием и сложностью.

Другой подход состоит в уменьшении ОПСМ входного сигнала в усилителе мощности посредством уменьшения уровня сигнала с заранее заданной скоростью, используя максимальную входную мощность и линейные характеристики усиления усилителя мощности. Все входные сигналы преобразуют в сигналы малой мощности посредством умножения их на масштабные коэффициенты, основывающиеся на линейных характеристиках усиления, с целью эксплуатации усилителя мощности в пределах области линейного усиления. Либо ОПСМ можно уменьшить посредством уменьшения мощности входного сигнала, значение которой равно некоему пороговому значению или превышает его, до намеченного уровня. Результатом уменьшения уровня сигнала с заранее заданной скоростью или уменьшения уровня сигнала, превышающего некое пороговое значение, до заранее заданного уровня являются интенсивные изменения уровня сигнала и увеличение мощности за пределами полосы частот сигнала. Как следствие, снижается производительность всей системы.

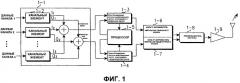

Третий подход состоит в вычислении интенсивности и мощности входного сигнала синфазного (I) канала и интенсивности и мощности входного сигнала квадратурного (Q) канала и в формировании сигналов компенсации для сигналов, интенсивности которых равны пороговым значениям или превышают их. Интенсивности сигналов уменьшают до желаемого уровня посредством суммирования исходных сигналов и сигналов компенсации в одно и то же время. Передача сигнала с использованием этой схемы усиления проиллюстрирована на Фиг.1.

Согласно Фиг.1, в системе связи МДКР каждое канальное устройство или канальный элемент 1-2 из состава группы 1-1 канальных устройств формирует сигнал полосы модулирующих частот посредством применения к входным данным канала соответствующего кодирования, модуляции и формирования каналов. Сигналы полосы модулирующих частот синфазного и квадратурного каналов суммируют раздельно. Процессор 1-5 измеряет интенсивности сигналов синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов, вычисляет их уровни мощности, принимает решение о значении интенсивности сигнала, подлежащего удалению, для каждого канала в соответствии с желаемым уровнем мощности и выдает сигналы компенсации. Блок 1-3 объединения полосы модулирующих частот, относящийся к синфазному каналу, и блок 1-4 объединения полосы модулирующих частот, относящийся к квадратурному каналу, задерживают сигналы синфазного и квадратурного каналов на время, требующееся процессору 1-5 для выполнения своих операций, и суммируют задержанные сигналы синфазного и квадратурного каналов с сигналами компенсации с целью получения сигналов с намеченным уровнем мощности. Фильтры-формирователи 1-6 и 1-7 импульсов ограничивают ширины полос частот выходных сигналов блоков 1-3 и 1-4 объединения полосы модулирующих частот, относящихся к синфазному и квадратурному каналам соответственно. Выходные сигналы фильтров-формирователей 1-6 и 1-7 импульсов передают на антенну через преобразователь 1-8 частоты и усилитель 1-9 мощности. Антенна испускает сигналы с требующейся мощностью передачи БС на станции МС, находящиеся в пределах обслуживаемой ею сотовой ячейки.

Несмотря на то что блоки 1-3 и 1-4 объединения полосы модулирующих частот, относящиеся к синфазному и квадратурному каналам, корректируют значения ОПСМ сигналов до желаемых значений, эти значения увеличиваются фильтрами-формирователями 1-6 и 1-7 импульсов. В результате в усилителе 1-9 мощности имеет место расширение спектра за пределы полосы частот сигнала, тем самым обуславливая ПСК.

Таким образом, задачей настоящего изобретения является осуществление способа и устройства, предназначенных для повышения эффективности использования ВЧ-усилителя мощности, с целью реализации стабильной и осуществимой системы мобильной связи.

Другой задачей настоящего изобретения является предоставление в системе с высоким ОПСМ способа и устройства, предназначенных для стабильного функционирования усилителя мощности в области линейного усиления.

Еще одной задачей настоящего изобретения является предоставление способа и устройства, предназначенных для уменьшения ОПСМ входного сигнала усилителя мощности, не оказывая при этом влияния на производительность всей системы.

Еще одной задачей настоящего изобретения является осуществление способа и устройства, предназначенных для уменьшения ОПСМ усилителя мощности и максимизации подавления расширения спектра за пределы полосы частот сигнала, для максимизации эффективности усилителя мощности в контексте передачи в системе мобильной связи.

Еще одной задачей настоящего изобретения является предоставление способа и устройства, предназначенных для одновременной передачи сигналов с использованием множества НЧ, эффективно используя усилители мощности.

Еще одной задачей настоящего изобретения является предоставление способа и устройства, предназначенных для управления входным сигналом усилителя мощности, используя контроллер мощности, помещенный между фильтрами-формирователями импульсов синфазного и квадратурного каналов и преобразователем частоты.

Для решения вышеизложенных и иных задач настоящего изобретения в устройстве управления мощностью передачи из состава системы мобильной связи, поддерживающей одну НЧ, группа канальных устройств формирует сигнал полосы модулирующих частот синфазного канала и сигнал полосы модулирующих частот квадратурного канала посредством выполнения кодирования и модуляции для данных каждого канала; фильтр-формирователь импульсов фильтрует сигналы полосы модулирующих частот; контроллер мощности регулирует значения ОПСМ фильтрованных сигналов в соответствии с пороговой мощностью, требующейся для линейного усиления мощности; преобразователь частоты преобразует сигналы, для которых было выполнено управление мощностью, с повышением частоты в ВЧ-сигналы; а усилитель мощности усиливает эти ВЧ-сигналы.

Вышеупомянутые и иные задачи, отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения становятся более очевидны из подробного описания, приведенного ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:

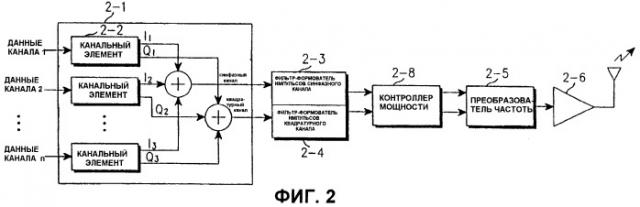

Фиг.1 представляет собой блок-схему передатчика из состава соответствующей предшествующему уровню техники типичной системы мобильной связи;

Фиг.2 представляет собой блок-схему соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения передатчика из состава системы мобильной связи, использующей одну НЧ;

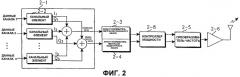

Фиг.3 представляет собой детальную блок-схему контроллера мощности по Фиг.2;

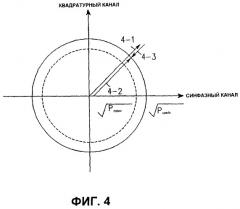

Фиг.4 иллюстрирует принцип функционирования блока вычисления сигналов компенсации из состава контроллера мощности по Фиг.3;

Фиг.5 иллюстрирует структуру фильтров-формирователей импульсов по Фиг.3;

Фиг.6 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую соответствующую варианту осуществления настоящего изобретения операцию управления мощностью;

Фиг.7 иллюстрирует исходные сигналы, подаваемые на блок определения масштаба по Фиг.3;

Фиг.8 иллюстрирует сигналы, выдаваемые блоком определения масштаба по Фиг.3;

Фиг.9 иллюстрирует результирующие сигналы, вычисленные блоком вычисления сигналов компенсации по Фиг.3;

Фиг.10 иллюстрирует сигналы компенсации, сформированные блоком вычисления сигналов компенсации по Фиг.3;

Фиг.11 иллюстрирует сигналы компенсации с максимальными уровнями сигнала, выбранные блоками определения максимального уровня по Фиг.3;

Фиг.12 иллюстрирует сигналы компенсации с максимальными уровнями сигнала после обработки фильтрами-формирователями импульсов и их уровни мощности;

Фиг.13 представляет собой блок-схему соответствующего другому варианту осуществления настоящего изобретения передатчика из состава системы мобильной связи, использующей множество НЧ;

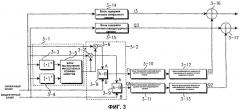

Фиг.14 представляет собой детальную блок-схему контроллера мощности, поддерживающего множество НЧ, по Фиг.13;

Фиг.15 иллюстрирует мощностные характеристики сигнала каждой НЧ в контроллере мощности, поддерживающем множество НЧ, в случае, когда сигналы НЧ имеют одинаковый приоритет;

Фиг.16 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ вычисления блоком вычисления масштаба по Фиг.14 масштабных коэффициентов для множества НЧ с одинаковым приоритетом;

Фиг.17 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ вычисления блоком вычисления масштаба по Фиг.14 масштабных коэффициентов для множества НЧ с отличающимися приоритетами;

Фиг.18 иллюстрирует мощностные характеристики сигнала каждой НЧ в контроллере мощности, поддерживающем множество НЧ, в случае, когда сигналы НЧ имеют отличающиеся приоритеты;

Фиг.19 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую другой способ вычисления блоком вычисления масштаба по Фиг.14 масштабных коэффициентов для множества НЧ с отличающимися приоритетами.

Ниже описывается предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения со ссылкой на сопровождающие чертежи. В нижеизложенном описании детальное описание широко известных функций или конструкций опущено, так как излишние подробности могут затенить само изобретение.

Описание настоящего изобретения предваряется определением используемых здесь терминов. ОПСМ или коэффициент амплитуды (КА) обозначает отношение пиковой мощности к средней мощности. Эта мощностная характеристика является важным фактором для конструирования усилителя мощности системы МДКР, в которой множество пользователей совместно используют общие частотные ресурсы. Алгоритм уменьшения коэффициента амплитуды (УКА) - это алгоритм, который выполняет контроллер мощности для уменьшения ОПСМ в соответствии с настоящим изобретением. Потери мощности определяют как отношение максимальной мощности, требующейся для достижения линейного усиления, к средней мощности. Потери мощности используют для задания области линейного усиления усилителя мощности.

Фиг.2-12 иллюстрируют вариант осуществления настоящего изобретения, в котором используется одна НЧ, а Фиг.13-19 иллюстрируют другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором используется множество НЧ.

Первый вариант осуществления

Фиг.2 представляет собой блок-схему соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения передатчика БС из состава системы мобильной связи, использующей одну НЧ.

Согласно Фиг.2, передатчик включает в себя группу 2-1 канальных устройств, имеющую по меньшей мере один канальный элемент 2-2, фильтры-формирователи 2-3 и 2-4 импульсов синфазного и квадратурного каналов, преобразователь 2-5 частоты и усилитель 2-6 мощности. Особенностью является то, что контроллер 2-8 мощности помещен между фильтрами-формирователями 2-3 и 2-4 импульсов и преобразователем 2-5 частоты с целью выполнения алгоритма УКА в соответствии с настоящим изобретением.

При функционировании группа 2-1 канальных устройств формирует сигналы полосы модулирующих частот синфазного и квадратурного каналов посредством выполнения кодирования, модуляции и формирования каналов для данных каждого канала. В частности, в системе МДКР сигналы синфазного и квадратурного каналов представляют собой суммы общих сигналов управления и пользовательских данных, предназначенных для множества пользователей, причем суммирование выполняется на уровне чипов (символов псевдошумовой последовательности) синфазного и квадратурного каналов.

В силу того что в системе, которая передает сумму сигналов множества каналов, такой как система МДКР, имеют место значительные вариации выходной мощности, фильтры-формирователи 2-3 и 2-4 импульсов ограничивают частоту сигнала каждого канала в целях уменьшения ПСК. Преобразователь 2-5 частоты, расположенный перед входом усилителя 2-6 мощности, после цифроаналогового преобразования преобразует сигналы промежуточной частоты (ПЧ), принимаемые от фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов, с повышением частоты в ВЧ-сигналы.

Усилитель 2-6 мощности помещен перед входом антенны и усиливает мощность своего входного сигнала для передачи этого сигнала с выходной мощностью, достаточной для всех пользователей, находящихся в пределах сотовой ячейки рассматриваемой БС. Антенна передает усиленный сигнал на станции МС.

Контроллер 2-8 мощности выполняет функцию уменьшения ОПСМ входного сигнала с целью снижения налагаемых на усилитель мощности ограничений стоимости и предотвращения снижения производительности системы посредством подавления расширения спектра за пределы полосы частот сигнала. Контроллер 2-8 мощности расположен за выходами фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов для предотвращения увеличения ОПСМ в процессе функционирования фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов.

Фиг.3 представляет собой соответствующую варианту осуществления настоящего изобретения детальную блок-схему контроллера 2-8 мощности. Согласно Фиг.3, контроллер 2-8 скомпонован из блока 3-1 определения масштаба, блока 3-2 вычисления сигналов компенсации, блоков 3-10 и 3-11 определения максимального уровня сигнала синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов, фильтров-формирователей 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов, блоков 3-14 и 3-15 задержки сигнала синфазного и квадратурного каналов и сумматоров 3-16 и 3-17 синфазного и квадратурного каналов.

Выходные сигналы фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов подают на входы блока 3-1 определения масштаба, блоков 3-14 и 3-15 задержки сигнала и блока 3-2 вычисления сигналов компенсации. Выходной сигнал I2 фильтра-формирователя 3-12 импульсов максимального уровня сигнала синфазного (I) канала и выходной сигнал I3 блока 3-14 задержки сигнала синфазного канала суммируются в сумматоре 3-16 синфазного канала, в результате чего получается сигнал I’. Аналогично, выходной сигнал Q2 фильтра-формирователя 3-13 импульсов максимального уровня сигнала квадратурного (Q) канала и выходной сигнал Q3 блока 3-15 задержки сигнала квадратурного канала суммируются в сумматоре 3-17 квадратурного канала, в результате чего получается сигнал Q’.

Контроллер 2-8 мощности обрабатывает выходные сигналы I и Q фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов для достижения значения ОПСМ, требующегося для линейности усилителя 2-6 мощности и, таким образом, для подавления расширения спектра за пределы полосы частот сигнала.

Далее со ссылкой на Фиг.3 описывается принцип функционирования контроллера 2-8 управления мощностью.

Блок 3-1 определения масштаба принимает сигнал синфазного канала, поступающий с выхода фильтра-формирователя 2-3 импульсов синфазного канала (в дальнейшем данный сигнал будет называться исходным сигналом синфазного канала), и сигнал квадратурного канала, поступающий с выхода фильтра-формирователя 2-4 импульсов квадратурного канала (в дальнейшем данный сигнал будет называться исходным сигналом квадратурного (Q) канала), посредством блоков 3-3 и 3-4 возведения уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов в квадрат, периодически делает выборки исходных сигналов синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов с заранее заданным периодом и измеряет уровни выборок сигналов. Мгновенную мощность на каждом периоде выборки вычисляют посредством суммирования выходных сигналов блоков 3-3 и 3-4 возведения уровня сигнала синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов в квадрат, то есть Р=I2+Q2. Блок 3-5 вычисления масштабных коэффициентов вычисляет мгновенную мощность Р и заранее заданную пороговую мощность Рпорог следующим образом.

Мгновенную мощность Р сравнивают с пороговой мощностью Рпорог, которую определяют следующим образом:

Если мгновенная мощность Р меньше или равна пороговой мощности Рпорог, то масштабные коэффициенты, подлежащие умножению на сигналы синфазного и квадратурного каналов, определяют равными 1. Это означает, что выходные сигналы I1 и Q1 блока 3-2 вычисления сигналов компенсации равны 0 и, в результате, управление мощностью исходных сигналов не выполняется. С другой стороны, если мгновенная мощность Р больше пороговой мощности Рпорог, то упомянутые масштабные коэффициенты определяют равными значениям, на которые корректируют мощность исходных сигналов с целью уменьшения ОПСМ, в соответствии со следующим уравнением:

В качестве альтернативы, масштабные коэффициенты можно извлечь из таблицы масштабов, хранящейся в запоминающем устройстве (не показано). Эти масштабные коэффициенты подают на блок 3-2 вычисления сигналов компенсации.

Блоки 3-6 и 3-7 умножения из состава блока 3-2 вычисления сигналов компенсации умножают масштабные коэффициенты на исходные сигналы синфазного и квадратурного каналов. Выходные сигналы блоков 3-6 и 3-7 умножения являются результирующими сигналами синфазного и квадратурного каналов, требующимися для линейного функционирования усилителя 2-6 мощности. То есть если мгновенная мощность Р больше пороговой мощности Рпорог, то результирующий сигнал каждого канала, который имеет пороговую мощность Рпорог и ту же фазу, что и исходный сигнал данного канала, можно получить посредством умножения. Блоки 3-8 и 3-9 вычитания вычитают исходные сигналы синфазного и квадратурного каналов из соответствующих результирующих сигналов и формируют сигналы I1 и Q1 компенсации.

Фиг.4 иллюстрирует принцип функционирования блока 3-2 вычисления сигналов компенсации. Согласно Фиг.4, вектор 4-1 исходного сигнала представляет вектор исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов, выдаваемых фильтрами-формирователями 2-3 и 2-4 импульсов. Вектор 4-2 результирующего сигнала представляет вектор результирующего сигнала, имеющего ту же фазу, что и вектор 4-1 исходного сигнала, и вышеупомянутую пороговую мощность. Вектор 4-3 сигнала компенсации представляет вектор сигналов I1 и Q1 компенсации, выдаваемых блоком 3-2 вычисления сигналов компенсации по Фиг.3. Внешняя сплошная окружность обозначает пороговую мощность, а внутренняя пунктирная окружность обозначает среднюю мощность исходных сигналов. В рассматриваемом случае вектор 4-3 сигнала компенсации получают посредством вычитания вектора 4-1 исходного сигнала из вектора 4-2 результирующего сигнала.

Сигналы компенсации, выработанные с помощью вышеописанного процесса задания фаз результирующих сигналов равными фазам исходных сигналов, обладают наименьшей мощностью среди всех сигналов компенсации, которые уменьшают ОПСМ исходных сигналов.

Сигналы I1 и Q1 компенсации подают на блоки 3-10 и 3-11 определения максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов.

Если импульсы, подаваемые на входы фильтров-формирователей 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов, имеют одну и ту же полярность и последовательные ненулевые значения на каждом периоде выборки, то в результате обработки, выполняемой фильтрами-формирователями 3-12 и 3-13 импульсов, вышеупомянутые импульсы накладываются и имеют уровни сигнала, более высокие по сравнению с уровнями сигналов компенсации. Выходные сигналы I2 и Q2 фильтров-формирователей 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов суммируют с выходными сигналами I3 и Q3 блоков 3-14 и 3-15 задержки сигнала в сумматорах 3-16 и 3-17, которые могут обусловить дополнительные искажения сигнала.

Для решения данной проблемы блоки 3-10 и 3-11 определения максимального уровня сигнала сохраняют импульсы сигналов компенсации, имеющие одну и ту же полярность и максимальные уровни относительно импульсов с уровнем 0 сигнала среди сигналов компенсации, принятых на каждом периоде выборки, при этом устанавливая остальные сигналы компенсации равными 0.

То есть блоки 3-10 и 3-11 определения максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов выбирают сигналы компенсации, имеющие наиболее высокие уровни среди последовательно принятых сигналов компенсации на каждом периоде выборки. Затем фильтры-формирователи 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала синфазного и квадратурного каналов ограничивают сигналы компенсации с наиболее высоким уровнем желаемой шириной полосы частот.

Как описывалось ранее, фильтры-формирователи 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала выполняют функцию подавления увеличения ПСК и внеполосных искажений посредством ограничения полосы частот входных сигналов желаемой шириной полосы частот. Следовательно, они могут представлять собой фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры) или фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры), предназначенные для ограничения входных сигналов шириной полосы частот выходных сигналов I3 и Q3 блоков 3-14 и 3-15 задержки сигнала.

Фиг.5 иллюстрирует структуру фильтра-формирователя 3-12 (или 3-13) импульсов максимального уровня сигнала, являющегося КИХ-фильтром. Согласно Фиг.5, сигнал А, поступающий из блока 3-10 определения максимального уровня сигнала, задерживается блоками задержки с 5-1 по 5-4. Сигналы на входах и выходах блоков задержки с 5-1 по 5-4 умножаются на коэффициенты с c0 по сn в блоках умножения с 5-5 по 5-8. Сумматор 5-9 суммирует выходные сигналы блоков умножения с 5-5 по 5-8 и выдает сумму В. Для приема на вход сигнала В от фильтра-формирователя 3-12 (или 3-13) импульсов максимального уровня сигнала контроллер 2-8 мощности формирует сигнал I2 (или Q2) в пределах желаемой полосы частот.

Возвращаясь к Фиг.3, блоки 3-14 и 3-15 задержки задерживают исходные сигналы синфазного и квадратурного каналов на заранее заданное время. Эта временная задержка есть время, требующееся для прохождения исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов от блока 3-1 определения масштаба через фильтры-формирователи 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала.

Сумматоры 3-16 и 3-17 суммируют выходной сигнал I3 блока 3-14 задержки с выходным сигналом I2 фильтра-формирователя 3-12 импульсов максимального уровня сигнала, а также выходной сигнал Q3 блока 3-15 задержки с выходным сигналом Q2 фильтра-формирователя 3-13 импульсов максимального уровня сигнала. Сигналы I2 и Q2 - это сигналы компенсации с наиболее высокими уровнями после обработки в фильтрах-формирователях 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала. Следовательно, выходные сигналы сумматоров 3-16 и 3-17 скомпенсированы таким образом, что они обладают мощностью, требующейся для линейности усилителя 2-6 мощности.

Фиг.6 представляет собой соответствующую варианту осуществления настоящего изобретения блок-схему алгоритма, иллюстрирующую функционирование контроллера 2-8 мощности в целом. Согласно Фиг.6, блок 3-1 определения масштаба на этапе 6-1 измеряет уровни исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов, принимаемых от фильтров-формирователей 2-3 и 2-4 импульсов синфазного и квадратурного каналов, и вычисляет мгновенную мощность Р(=I2+Q2), а на этапе 6-2 сравнивает мгновенную мощность Р с пороговой мощностью Рпорог. Если мгновенная мощность Р меньше или равна пороговой мощности Рпорог, то на этапе 6-9 масштабный коэффициент определяют равным 1. Если же мгновенная мощность Р больше пороговой мощности Рпорог, то на этапе 6-3 масштабный коэффициент определяют согласно ранее сохраненной таблице масштабов или уравнению (2).

Блок 3-2 вычисления сигналов компенсации на этапе 6-4 получает результирующие сигналы, имеющие ту же фазу, что и исходные сигналы синфазного и квадратурного каналов, и вышеупомянутую пороговую мощность, посредством умножения исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов на масштабный коэффициент, а на этапе 6-5 вычисляет сигналы I1 и Q1 компенсации посредством вычитания исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов из результирующих сигналов. Сигналы I1 и Q1 компенсации используют для достижения требуемого ОПСМ.

На этапе 6-6 блоки 3-10 и 3-11 определения максимального уровня сигнала определяют сигнал компенсации с наиболее высоким уровнем посредством повторения этапов с 6-1 по 6-5 на каждом периоде выборки. На этапе 6-7 фильтры-формирователи 3-12 и 3-13 импульсов максимального уровня сигнала ограничивают предназначенную для передачи ширину полосы частот сигнала компенсации с наиболее высоким уровнем.

На этапе 6-8 сумматоры 3-16 и 3-17 суммируют выходные сигналы фильтров-формирователей 3-12 и 3-13 импульсов с исходными сигналами синфазного и квадратурного каналов, задержанными блоками 3-14 и 3-15 задержки. В результате значения ОПСМ упомянутых сумм скомпенсированы до желаемого уровня.

Фиг.7-12 иллюстрируют изменения мощности, производимые контроллером 2-8 мощности. Фиг.7 иллюстрирует уровни сигналов синфазного и квадратурного каналов, измеренные после обработки фильтрами-формирователями импульсов синфазного и квадратурного каналов на каждом периоде выборки, а Фиг.8 иллюстрирует мгновенные уровни Р (=I2+Q2) мощности выбранных сигналов по Фиг.7.

Фиг.9 иллюстрирует импульсы результирующих сигналов синфазного и квадратурного каналов, полученные посредством умножения исходных сигналов синфазного и квадратурного каналов, обладающих мгновенной мощностью, большей пороговой мощности, на масштабные коэффициенты, вычисляемые на каждом периоде выборки, а Фиг.10 иллюстрирует импульсы сигналов компенсации синфазного и квадратурного каналов, получаемые посредством вычитания импульсов исходных сигналов по Фиг.7 из импульсов результирующих сигналов по Фиг.9 на каждом периоде выборки. Здесь необходимо отметить, что импульсы сигналов компенсации имеют фазы, противоположные фазам исходных сигналов и результирующих сигналов.

Фиг.11 иллюстрирует импульсы сигналов компенсации синфазного и квадратурного каналов, обладающие наиболее высокими уровнями относительно импульсов с уровнем 0 сигнала среди импульсов сигналов компенсации по Фиг.10. Фиг.12 иллюстрирует сигналы компенсации синфазного и квадратурного каналов с наиболее высокими уровнями, прошедшие обработку фильтрами-формирователями импульсов, а также уровни мощности этих сигналов. Сигналы компенсации синфазного и квадратурного каналов по Фиг.12 суммируются с исходными сигналами синфазного и квадратурного каналов по Фиг.7 в сумматорах 3-16 и 3-17. В результате выходные сигналы сумматоров 3-16 и 3-17 обладают значениями ОПСМ, требующимися для усилителя 2-6 мощности.

Второй вариант осуществления

Второй вариант осуществления настоящего изобретения применяется для ВС из состава системы мобильной связи, поддерживающей множество НЧ.

Фиг.13 представляет собой блок-схему соответствующего второму варианту осуществления настоящего изобретения передатчика БС из состава системы мобильной связи, использующей множество НЧ.

Согласно Фиг.13, данный передатчик включает в себя блок 13-1 канальных устройств, блок 13-2 фильтров-формирователей импульсов и усилитель 13-4 мощности. Особенностью является то, что контроллер 13-3 мощности, поддерживающий множество НЧ, помещен между блоком 13-2 фильтров-формирователей импульсов и усилителем 13-4 мощности с целью регулирования значений ОПСМ исходных сигналов НЧ.

При функционировании блок 13-1 канальных устройств содержит множество групп канальных элементов, соответствующих частотам НЧ, и каждая группа канальных элементов включает в себя канальные устройства, аналогичные по конфигурации устройствам группы 2-1 канальных элементов по Фиг.2, и выполняет кодирование, модуляцию и формирование каналов для сигнала каждой НЧ полосы модулирующих частот. Блок 13-1 канальных устройств управляет каждой НЧ независимо. Блок 13-2 фильтров-формирователей импульсов содержит множество фильтров-формирователей импульсов синфазного и квадратурного каналов и ограничивает ширину полосы частот сигналов синфазного и квадратурного каналов, выдаваемых блоком 13-1 канальных устройств для каждой НЧ. Выходные сигналы блока 13-2 фильтров-формирователей импульсов подают на вход контроллера 13-3 мощности, поддерживающего множество НЧ.

Тракт передачи сигналов с множеством НЧ подобен тракту передачи сигнала с одной НЧ по Фиг.2. А именно, контроллер 13-3 мощности, поддерживающий множество НЧ, выдает сигнал, для которого было выполнено управление мощностью, в качестве входного сигнала с высоким ОПСМ с целью обеспечения стабильного функционирования усилителя 13-4 мощности. Усилитель 13-4 мощности усиливает выходной сигнал контроллера 13-3 мощности, поддерживающего множество НЧ, до уровня, достаточного для передачи данного сигнала на все МС, находящиеся в зоне радиопокрытия рассматриваемой сотовой ячейки.

Фиг.14 представляет собой детальную блок-схему соответствующего второму варианту осуществления настоящего изобретения контроллера 13-3 мощности, поддерживающего множество НЧ. Согласно Фиг.14, контроллер 13-3 мощности, поддерживающий множество НЧ, скомпонован из блока 14-1 определения масштаба, множества контроллеров 14-3 и 14-10 - 14-11 мощности и сумматора 14-12. Контроллеры 14-3 и 14-10 - 14-11 мощности регулируют ОПСМ сигнала каждой НЧ способом, аналогичным способу по Фиг.6, за исключением того, что масштабный коэффициент для каждой НЧ вычисляют в корреляции с масштабными коэффициентами сигналов других НЧ.

Блок 14-1 определения масштаба принимает исходные сигналы I1, Q1, I1, Q1,...,IN, QN с множеством НЧ посредством соответствующих блоков возведения в квадрат и вычисляет уровни этих сигналов на каждом периоде выборки. Блок 14-2 вычисления масштаба из состава блока 14-1 определения масштаба вычисляет масштабные коэффициенты для множества НЧ, используя уровни соответствующих сигналов. Масштабные коэффициенты определяют согласно ранее сохраненной таблице масштабов или вычисляют по уравнению (2).

Контроллеры 14-3 и 14-10 - 14-11 мощности выполняют для соответствующих им НЧ те же самые операции, что и контроллер 2-8 мощности по Фиг.6. Далее приводится описание контроллера 14-3 мощности в качестве представителя всех рассматриваемых контроллеров мощности.

Блок 14-4 вычисления сигналов компенсации из состава контроллера 14-3 мощности получает результирующие сигналы синфазного и квадратурного каналов посредством умножения исходных сигналов I1 и Q1 синфазного и квадратурного каналов на масштабный коэффициент S1 для НЧ(1), полученный от блока 14-1 определения масштаба, и вычисляет сигналы компенсации посредством вычитания исходных сигналов I1 и Q1 синфазного и квадратурного каналов из упомянутых результирующих сигналов. Блок 14-5 определения максимального уровня сигнала выбирает сигналы компенсации с наиболее высокими уровнями относительно сигналов с уровнем 0 сигнала среди сигналов компенсации, принимаемых от блока 14-4 вычисления сигналов компенсации на каждом периоде выборки, при этом задавая другие сигналы компенсации равными 0. Выбранные сигналы компенсации подают на фильтр-формирователь 14-6 импульсов.

В то же время блок 14-7 задержки задерживает исходные сигналы I1 и Q1 синфазного и квадратурного каналов, а сумматор 14-8 суммирует эти задержанные сигналы с выходными сигналами фильтра-формирователя 14-6 импульсов, тем самым формируя сигналы, для которых было выполнено управление мощностью. Преобразователь 14-9 частоты повышает частоту сигнала, для которого было выполнено управление мощностью, до частоты ВЧ-сигнала, соответствующего НЧ(1), используя для каждой НЧ отличную от других среднюю частоту.

Контроллеры 14-10 - 14-11 мощности функционируют аналогичным образом и выдают сигналы с НЧ(2) по HЧ(N). Сумматор 14-12 суммирует выходные сигналы контроллеров 14-3 и 14-10 - 14-11 мощности и выдает сумму на усилитель 13-4 мощности.

Фиг.15 иллюстрирует выходной сигнал сумматора 14-12 из состава системы, поддерживающей три НЧ. Согласно Фиг.15, позиции 15-1, 15-2 и 15-3 обозначают окружности, радиусы которых являются уровнями исходных сигналов НЧ(1), НЧ(2) и НЧ(3). Позиция 15-5 обозначает окружность, радиус которой является уровнем опорного сигнала, который заведомо удовлетворяет требованию к ОПСМ, накладываемому на усилитель 13-4 мощности. Частоты исходных сигналов связаны следующим соотношением: НЧ(1)<НЧ(2)<НЧ(3). Вследствие различия полос частот комбинирование сигнала НЧ(1) с сигналом НЧ(2) дает окружность 15-2 с центром, принадлежащим окружности 15-1, а комбинирование сигнала НЧ(2) с сигналом НЧ(3) - окружность 15-3 с центром, принадлежащим окружности 15-2.

Изменение уровня сигнала НЧ(1) происходит быстрее, чем изменение уровня сигнала НЧ(2), а изменение уровня сигнала НЧ(2) быстрее, чем НЧ(3). Следовательно, мгновенный уро