Динамическое запоминающее устройство радиосигналов с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технике формирования и обработки радиосигналов. Его применение позволяет получить технический результат в виде повышения идентичности формирования копий при сохранении возможности управления процессом тиражирования входного радиосигнала и низкого расхода волоконного световода. Этот результат достигается благодаря тому, что в устройство введены (N-1) волоконно-оптических четырехполюсников, причем каждый волоконно-оптический четырехполюсник содержит внутренние суммирующий и разделительный направленные волоконно-оптические ответвители Y-типа. 20 ил.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к технике формирования и обработки радиосигналов.

Известно устройство для формирования копий радиосигнала (патент 4128759 США, МКИ Н 04 В 009/00), содержащее передающий оптический модуль (ПОМ), N волоконно-оптических линий задержки (ВОЛЗ) в виде отрезков волоконного световода (ВС) различных длин и фотодетектор (ФД). Оптический сигнал с оптического выхода ПОМ, электрический вход которого является входом устройства, поступает на жгут, образованный входными торцами N ВОЛЗ, с выходных торцов которых оптическое излучение подается на оптический вход фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства. Формирование копий осуществляется за счет задержки частей оптического излучения на различное время в различных ВОЛЗ и их последующего суммирования в фотодетекторе.

Признаками аналога, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются ПОМ, N ВОЛЗ, фотодетектор.

Недостатками устройства являются невозможность управления последовательностью формируемых копий, а также высокие потери на ввод оптического излучения из ПОМ во входные торцы световодов ВОЛЗ.

Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, являются отсутствие средств для управления процессом тиражирования входного сигнала, а также то, что для формирования М копий входного сигнала с периодом следования τ зад необходимо использование М световодов общей длиной порядка 0,5· М2·L, что в М/2 раз превышает длину используемого ВС в заявляемом объекте (где L - длина ВС, обеспечивающего задержку τ зад).

Известен ряд рециркуляционных запоминающих устройств на основе ВОЛЗ, в которых формирование копий сигнала осуществляется за счет ответвления части оптического излучения в петлю рециркуляции, представляющую собой отрезок волоконного световода заданной длины.

В патенте 4473270 США, МКИ G 02 B 005/172 описано устройство, содержащее ПОМ, направленный волоконный ответвитель (НВО) Х-типа, ВОЛЗ в виде отрезка ВС и фото детектор. Оптический выход ПОМ, электрический вход которого является входом устройства, соединен с первым входным портом НВО Х-типа, третий выходной порт которого через ВОЛЗ с временем задержки τ зад соединен со вторым входным портом НВО Х-типа. Четвертый выходной порт НВО соединен с оптическим входом фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства.

Признаками аналога, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются ПОМ, ВОЛЗ, фотодетектор.

Недостатками такого устройства являются невозможность управления последовательностью формируемых копий, высокая неидентичность копий за счет затухания сигнала в ВС от копии к копии и в связи с последовательным выводом части оптического излучения из процесса рециркуляции, а также накопление шумов при рециркуляции сигнала.

Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, являются отсутствие средств для управления процессом тиражирования входного сигнала, а также затухание сигнала от копии к копии в связи с последовательным выводом части энергии оптического излучения из процесса циркуляции. В результате при постоянном уровне шумов фотоприемника отношение сигнал-шум копий на выходе устройства и их уровень быстро снижаются, что в конечном итоге и обуславливает малое время хранения информации и высокую неидентичность копий.

Известны устройства динамической памяти на основе многоотводных ВОЛЗ, в которых формирование копий осуществляется за счет ответвления части оптического излучения через определенные расстояния с помощью специальных отводов.

В патенте 4558920 США, МКИ G 02 B 005/172 описано устройство, содержащее ПОМ, многоотводную ВОЛЗ в виде намотанного на барабан ВС, оптический стержень и фотодетектор. Входом устройства является электрический вход ПОМ, оптический выход которого соединен с входом ВОЛЗ, причем излучения с отводов ВС, намотанного на барабан, проецируются в сращенный с основным волокном путем удаления оболочки на его части оптический стержень, с выхода которого поступают на оптический вход фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства.

Признаками аналогов, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются ПОМ, ВОЛЗ, фотодетектор.

Недостатками известного устройства являются невозможность управления последовательностью формируемых копий, малое время хранения информации, а также сложность изготовления, большой расход волоконного световода и неравномерность уровня копий сигнала на выходе.

Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, являются отсутствие средств для управления процессом тиражирования входного сигнала, а также то, что из технологических соображений коэффициенты ответвления оптического излучения с отводов волоконного световода выполняются одинаковыми. В этом случае благодаря последовательному ответвлению части оптического сигнала амплитуда выходных сигналов устройства с ростом числа копий уменьшается и тем заметнее, чем больше коэффициент ответвления.

В устройстве, описанном в патенте 4557552 США, МКИ G 02 B 005/172, применены ПОМ, многоотводная ВОЛЗ в виде намотанного на барабан ВС, две линзы и фотодетектор. Входом устройства является электрический вход ПОМ, оптический выход которого соединен с входом ВОЛЗ, причем оптическое излучение может частично выходить из ВС на специально выполненных изгибах, которое затем фокусируется с помощью первой и второй линз и подается на оптический вход фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства.

Признаками аналогов, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются ПОМ, ВОЛЗ, фотодетектор.

Недостатками такого устройства являются невозможность управления последовательностью формируемых копий, высокая неидентичность копий за счет затухания сигнала в ВС от копии к копии и в связи с выводом оптического излучения из ВС, а также сложность изготовления.

Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, являются отсутствие средств для управления процессом тиражирования входного сигнала, а также то, что из технологических соображений коэффициенты ответвления оптического излучения с отводов волоконного световода выполняются одинаковыми. В этом случае благодаря последовательному ответвлению части оптического сигнала амплитуда выходных сигналов устройства с ростом числа копий уменьшается и тем заметнее, чем больше коэффициент ответвления. Стремление обеспечить равномерность уровня копий сигнала на выходе устройства за счет последовательного увеличения коэффициентов ответвления предполагает использование уникального технологического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, а также усложнение конструкции и габаритов устройства.

Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности является динамическое запоминающее устройство радиосигналов с управляемой бинарной волоконно-оптической структурой (патент 2213421 RU, МПК7 Н 04 В 10/00, G 02 В 6/00, G 01 S 7/40).

Динамическое запоминающее устройство с управляемой бинарной волоконно-оптической структурой содержит широкополосный усилитель ШУ, делитель мощности ДМ, передающий оптический модуль ПОМ, волоконно-оптический усилитель ВОУ, фотодетектор ФД, блок управления БУ, а также разделительный НВО Y-типа, 2N волоконно-оптических ключей BOK1...BOK2N, N волоконно-оптических линий задержки ВОЛЗ1...ВОЛЗN, (N-1) НВО Х-типа HBO1...HBON-1 и суммирующий НВО Y-типа.

Входом устройства является вход широкополосного усилителя ШУ, выход которого подключен к входу делителя мощности ДМ, первый выход которого соединен с электрическим входом ПОМ, оптический выход которого подключен к оптическому входу волоконно-оптического усилителя ВОУ, оптический выход которого соединен с входным портом разделительного НВО Y-типа, первый выходной порт которого подключен к оптическому входу BOK1, оптический выход которого подключен к первому входному порту первого НВО Х-типа HBO1, третий выходной порт которого подключен к оптическому входу ВОК2, оптический выход которого подключен к первому входному порту второго НВО Х-типа НВО2 и т.д. Третий выходной порт последнего (N-1)-го НВО Х-типа НВОN-1 соединен с оптическим входом ВОКN, оптический выход которого соединен с первым входным портом суммирующего НВО Y-типа, выходной порт которого соединен с оптическим входом фотодетектора ФД, выход которого является выходом устройства. Второй выходной порт разделительного НВО Y-типа подключен к оптическому входу BOKn+1, оптический выход которого через BOЛЗ1 подключен ко второму входному порту первого НВО Х-типа hbo1, четвертый выходной порт которого подключен к оптическому входу BOKN+2, оптический выход которого через ВОЛЗ2 соединен со вторым входным портом второго НВО Х-типа НВО2 и т.д. Четвертый выходной порт последнего (N-1)-го НВО Х-типа HBOn-1 подключен к оптическому входу BOK2N, оптический выход которого через ВОЛЗN подключен ко второму входному порту суммирующего НВО Y-типа. Второй выход делителя мощности ДМ соединен с входом блока управления БУ, выходы 1, 2,... , 2N которого соответственно подключены к управляющим входам волоконно-оптических ключей BOK1...BOK2N.

Принцип работы устройства заключается в следующем. Входной радиосигнал усиливается в широкополосном усилителе ШУ до необходимого уровня и через делитель мощности ДМ подается на передающий оптический модуль НОМ, который преобразует радиосигнал в модулированное излучение оптического диапазона. Далее оптической сигнал через волоконно-оптический усилитель ВОУ подается на входной порт разделительного НВО Y-типа. Дальнейший путь распространения оптического излучения и, соответственно, время его задержки зависит от состояния всех волоконно-оптических ключей BOK1...BOK2N. Принцип формирования копий в случае, когда отсутствует управление копиями (все ВОК замкнуты), заключается в следующем. Нулевая копия входного радиосигнала соответствует прямой передаче оптического излучения с входного порта разделительного НВО Y-типа на выходной порт суммирующего НВО Y-типа, минуя все ВОЛЗ. Первая копия радиосигнала формируется благодаря ответвлению в разделительном НВО Y-типа части оптического сигнала в BOЛЗ1 (через замкнутый ВОКN+1) со временем задержки τ зад. С выхода BOЛЗ1 излучение поступает во второй входной порт первого НВО Х-типа HBO1 и далее без задержки на выходной порт суммирующего НВО Y-типа. При формировании второй копии оптический сигнал задерживается только в ВОЛЗ2. Третья копия сигнала генерируется благодаря задержке промодулированного оптического излучения как в BOЛЗ1, так и в ВОЛЗ2. Наконец, последняя, М-я копия входного радиосигнала проходит через все ВОЛЗ с общим временем задержки Мτ зад=(2N-1)τ зад. Управление состояниями BOK1...BOK2N с помощью блока управления БУ позволяет включать в общий путь прохождения оптического излучения те или иные ВОЛЗ и тем самым формировать копии входного сигнала с различными временами задержки. Минимальное время задержки получается, когда волоконно-оптические переключатели находятся в таком состоянии, что оптический сигнал не проходит ни через одну ВОЛЗ, а максимальное время задержки - когда оптическое излучение задерживается во всех ВОЛЗ. С выхода суммирующего НВО Y-типа оптический сигнал поступает на вход фотодетектора, который осуществляет обратное преобразование модулированного излучения оптического диапазона в радиосигнал, который поступает на выход устройства.

Признаками прототипа, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются широкополосный усилитель, делитель мощности, ПОМ, ВОУ, разделительный НВО Y-типа, 2N ВОК, N ВОЛЗ, суммирующий НВО Y-типа, фотодетектор и блок управления, причем входом устройства является вход широкополосного усилителя, выход которого соединен с входом делителя мощности, первый выход которого подключен к электрическому входу ПОМ, оптический выход которого через ВОУ соединен с входным портом разделительного НВО Y-типа, первый выходной порт которого подключен к оптическому входу первого BOK1, а второй выходной порт подключен к оптическому входу (N+1)-го BOKn+1, выходной порт которого соединен с входным портом первой ВОЛЗj, причем выходной порт (N+1)-го ВОКN+1 соединен с входным портом j-й ВОЛЗ1, причем выходной порт последнего 2N-гo ВОК2N соединен с входным портом последней N-й ВОЛЗN, выходной порт которой подключен к второму входному порту суммирующего НВО Y-типа, первый входной порт которого соединен с выходным портом N-го ВОКN, а выходной порт подключен к оптическому входу фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства, причем второй выход делителя мощности подключен к входу блока управления, первый, второй, ... , 2N-й выхода которого подключены к управляющим входам соответственно первого, второго, ... , 2N-го волоконно-оптических ключей ВОК1, BOK2, ... , ВОК2N.

Недостатком данного устройства является низкая идентичность формируемых копий при больших временах задержки.

Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата, является использование направленных волоконных ответвителей Х-типа, с помощью которых невозможно добиться компенсации потерь оптического излучения в волоконно-оптических линиях задержки.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении идентичности формирования копий в динамическом запоминающем устройстве с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой.

Технический результат заключается в повышении идентичности формирования копий при сохранении возможности управления процессом тиражирования входного радиосигнала и низкого расхода волоконного световода.

В предлагаемом изобретении вместо каждого направленного волоконного ответвителя Х-типа используются волоконно-оптические четырехполюсники (ВОЧП), каждый из которых представляет собой последовательно соединенные внутренние суммирующий НВО Y-типа и разделительный НВО Y-типа, за счет чего появляется возможность компенсации потерь оптического излучения в волоконно-оптических линиях задержки путем изменения коэффициента ответвления внутренних разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, при сохранении возможности управления процессом формирования копий и малом расходе волоконного световода.

Технический результат достигается тем, что в динамическое запоминающее устройство радиосигналов с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой, содержащее широкополосный усилитель, делитель мощности, передающий оптический модуль, волоконно-оптический усилитель, разделительный направленный волоконно-оптический ответвитель Y-типа, 2N волоконно-оптических ключей, N волоконно-оптических линий задержки, суммирующий направленный волоконно-оптический ответвитель Y-типа, фотодетектор и блок управления, причем входом устройства является вход широкополосного усилителя, выход которого соединен с входом делителя мощности, первый выход которого соединен с электрическим входом передающего оптического модуля, оптический выход которого через волоконно-оптический усилитель соединен с входным портом разделительного направленного волоконного ответвителя Y-типа, первый выходной порт которого подключен к оптическому входу первого волоконно-оптического ключа, а второй выходной порт подключен к оптическому входу (N+1)-го волоконно-оптического ключа, выходной порт которого соединен с входным портом первой волоконно-оптической линии задержки, причем выходной порт (N+2)-го волоконно-оптического ключа соединен с входным портом второй волоконно-оптической линии задержки, причем выходной порт (N+j)-го волоконно-оптического ключа соединен со входным портом j-й волоконно-оптической линии задержки, выходной порт последнего 2N-го волоконно-оптического ключа соединен со входным портом последней N-й волоконно-оптической линии задержки, выходной порт которой подключен ко второму входному порту суммирующего направленного волоконного ответвителя Y-типа, первый входной порт которого соединен с выходным портом N-го волоконно-оптического ключа, а выходной порт соединен с оптическим входом фотодетектора, электрический выход которого является выходом устройства, причем второй выход делителя мощности соединен с входом блока управления, выходы 1, 2,... , 2N которого подключены к управляющим входам соответственно первого, второго, ... , 2N-го волоконно-оптических ключей, отличающееся тем, что в него дополнительно введены (N-1) волоконно-оптических четырехполюсников, причем первый входной порт j-го волоконно-оптического четырехполюсника подключен к выходному порту j-го волоконно-оптического ключа, второй входной порт j-го волоконно-оптического четырехполюсника подключен к выходному порту j-й волоконно-оптической линии задержки, первый выходной порт j-го волоконно-оптического четырехполюсника подключен к оптическому входу (j+1)-го волоконно-оптического ключа, второй выходной порт j-го волоконно-оптического четырехполюсника подключен к оптическому входу (N+j+1)-го волоконно-оптического ключа, причем каждый волоконно-оптический четырехполюсник содержит внутренние суммирующий и разделительный направленные волоконно-оптические ответвители Y-типа, причем первый входной порт внутреннего суммирующего направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа является первым входным портом волоконно-оптического четырехполюсника, второй входной порт внутреннего суммирующего направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа является вторым входным портом волоконно-оптического четырехполюсника, первый выходной порт внутреннего разделительного направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа является первым выходным портом волоконно-оптического четырехполюсника, второй выходной порт внутреннего разделительного направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа является вторым выходным волоконно-оптического четырехполюсника, выходной порт внутреннего суммирующего направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа соединен с входным портом внутреннего разделительного направленного волоконно-оптического ответвителя Y-типа.

Анализ существенных признаков аналогов, прототипа и заявляемого объекта выявил следующие существенные признаки для заявляемого объекта:

- введены (N-1) волоконно-оптических четырехполюсников, благодаря которым появляется возможность компенсировать потери оптического излучения в волоконно-оптических линиях задержки путем применения соответствующих коэффициентов ответвления интенсивности оптического сигнала внутренних разделительных направленных волоконных ответвителей Y-типа, входящих в состав волоконно-оптических четырехполюсников.

Таким образом, благодаря введению в динамическое запоминающее устройство волоконно-оптических четырехполюсников, каждый из которых представляет собой последовательно соединенные внутренние суммирующий и разделительный НВО Y-типа, удается повысить идентичность формируемых копий радиосигнала за счет компенсации потерь оптического излучения в волоконно-оптических линиях задержки путем изменения коэффициента ответвления внутренних разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, при сохранении возможностей по управлению процессом формирования копий и малого расхода волоконного световода.

Доказательство наличия причинно-следственной связи между заявляемой совокупностью признаков и достигаемым техническим результатом приводится далее.

Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами.

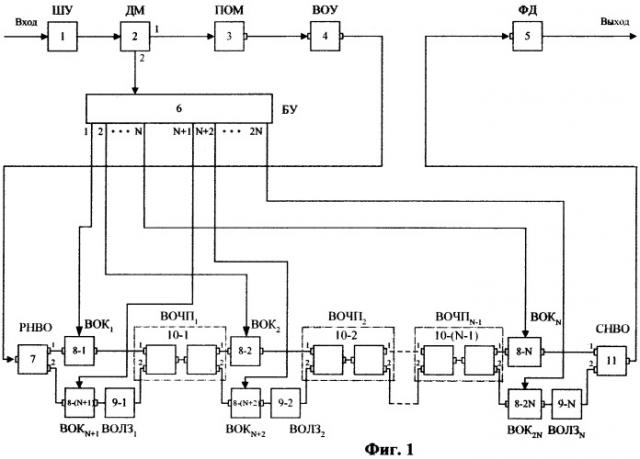

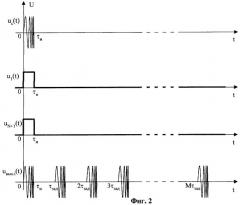

На фиг.1 представлена структурная схема динамического запоминающего устройства с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой, а на фиг.2 - эпюры, поясняющие принцип работы устройства.

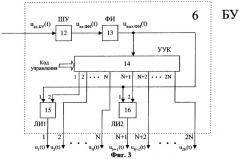

На фиг.3 показана структурная схема блока управления, а на фиг.4 - эпюры, поясняющие принцип его работы.

На фиг.5 приведена структурная схема динамического запоминающего устройства с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой в случае невозможности определения в блоке управления информации о моменте прихода и длительности входного радиосигнала.

На фиг.6 приведена структурная схема динамического запоминающего устройства с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой в случае невозможности определения в блоке управления информации о моменте прихода и длительности входного радиосигнала и при отсутствии необходимости управления процессом формирования копий сигнала.

На фиг.7 представлены результаты расчета неидентичности формируемых копий при использовании в последовательной бинарной БОС 3-х децибелльных НВО.

На фиг.8 показаны структура направленного волоконного ответвителя Х-типа (фиг.8а) и структура волоконно-оптического четырехполюсника (фиг.8б), а также выражения, поясняющие особенности их функционирования.

На фиг.9 представлены результаты расчетов требуемых коэффициентов ответвления разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, необходимых для абсолютно точной компенсации потерь оптического излучения в ВОЛЗ.

На фиг.10 показан увеличенный вид формируемой последовательности копий входного сигнала в случае использования 5-и ВОЛЗ при выполнении всех разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, с коэффициентами ответвления 0,5 (копии сигнала условно показаны закрашенными прямоугольниками).

На фиг.11 представлены последовательности копий на выходе последовательной бинарной ВОС с 5-ю ВОЛЗ при компенсации потерь оптического излучения в ВОЛЗ соответствующих каскадов: при компенсации потерь в 5-м каскаде (фиг.11a), при компенсации потерь в 4-м и 5-м каскадах (фиг.11б), в 3-м, 4-м и 5-м каскадах (фиг.11в) и вид последовательности копий на выходе бинарной ВОС с 5-ю ВОЛЗ при компенсации потерь во всех каскадах (фиг.11г).

На фиг.12 представлены результаты расчетов неидентичности формируемых копий при изготовлении разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, с коэффициентами ответвления, выполненными с точностью 0,1; 0,01 и 0,001.

На фиг.13 показана зависимость неидентичности формируемых копий при различной точности выполнения коэффициентов ответвления разделительных НВО Y-типа, входящих в состав ВОЧП, от числа используемых ВОЛЗ N.

На фиг.14 показаны результаты расчетов количества вариантов получаемых копий при управлении процессом тиражирования сигнала для различного числа используемых ВОЛЗ.

На фиг.15 приведены все возможные варианты формируемых копий для ДЗУ с последовательной бинарной ВОС и управлением процессом тиражирования при использовании трех ВОЛЗ (справа от каждой последовательности указаны номера разомкнутых ВОК, причем номеру j’ соответствует (N+j)-й ВОК).

На фиг.16 приведена структурная схема устройства для формирования копий радиосигнала (патент 4128759 США, МКИ Н 04 В 009/00), где приняты следующие обозначения: ПОМ - передающий оптический модуль, ВС - волоконный световод, ФД - фотодетектор.

На фиг.17 приведена структурная схема рециркуляционного запоминающего устройства (патент 4473270 США, МКИ G 02 B 005/172), где приняты следующие обозначения: НОМ - передающий оптический модуль, НВО - направленный волоконный ответвитель Х-типа, ВОЛЗ - волоконно-оптическая линия задержки с временем задержки τ зад, ФД - фотодетектор.

На фиг.18 приведена структурная схема устройства динамической памяти на основе многоотводной ВОЛЗ (патент 4558920 США, МКИ G 02 B 005/172), где приняты следующие обозначения: ПОМ - передающий оптический модуль, ВС - волоконный световод, ОС - оптический стержень, ФД - фотодетектор.

На фиг.19 приведена структурная схема запоминающего устройства на основе многоотводной ВОЛЗ (патент 4557552 США, МКИ G 02 B 005/172), где приняты следующие обозначения: ПОМ - передающий оптический модуль, ВС - волоконный световод, Л1 и Л2 - линзы, ФД - фотодетектор.

На фиг.20 приведена структурная схема динамического запоминающего устройства (патент 2213421 RU, МПК7 Н 04 В 10/00, G 02 В 6/00, G 01 S 7/40), где приняты следующие обозначения: ШУ - широкополосный усилитель, ДМ - делитель мощности, ПОМ - передающий оптический модуль, ВОУ - волоконно-оптический усилитель, НВО - направленный волоконный ответвитель, ВОК - волоконно-оптический ключ, ВОЛЗ - волоконно-оптическая линия задержки, ФД - фотодетектор, БУ - блок управления.

Динамическое запоминающее устройство с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой содержит (см. фиг.1) широкополосный усилитель ШУ 1, делитель мощности ДМ 2, передающий оптический модуль ПОМ 3, волоконно-оптический усилитель ВОУ 4, фотодетектор ФД 5, блок управления БУ 6, разделительный НВО Y-типа 7, 2N волоконно-оптических ключей ВОК 8-1,... , 8-2N, N ВОЛЗ 9-1,... , 9-N, (N-1) волоконно-оптических четрыхполюсников ВОЧП 10-1,... , 10-(N-1) и суммирующий НВО Y-типа 11.

Входом устройства является вход широкополосного усилителя ШУ 1, выход которого подключен к входу делителя мощности ДМ 2, первый выход которого соединен с электрическим входом ПОМ 3, оптический выход которого подключен к оптическому входу волоконно-оптического усилителя ВОУ 4, оптический выход которого соединен с входным портом разделительного НВО Y-типа 7, первый выходной порт которого через первый ВОК 8-1 подключен к первому входному порту первого ВОЧП 10-1, первый выходной порт которого через второй ВОК 8-2 подключен к первому входному порту второго ВОЧП 10-2. Первый входной пopт j-го ВОЧП 10-j соединен с выходным портом j-го ВОК 8-j, а первый выходной порт через (1+1)-й ВОК 8-(j+1) подключен к первому входному порту (j+1)-го ВОЧП 10-(j+1). Первый выходной порт последнего ВОЧП 10-(N-1) через N-й ВОК 8-N соединен с первым входным портом суммирующего НВО Y-типа 11, выходной порт которого соединен с оптическим входом фотодетектора ФД 5, выход которого является выходом устройства.

Второй выходной порт разделительного НВО Y-типа 7 подключен к оптическому входу (N+1)-го ВОК 8-(N+1), выходной порт которого через первую ВОЛЗ 9-1 подключен ко второму входному порту первого ВОЧП 10-1, второй выходной порт которого подключен к оптическому входу (N+2)-го ВОК 8-(N+2), выходной порт которого через вторую ВОЛЗ 9-2 подключен ко второму входному порту второго ВОЧП 10-2. Второй входной порт j-го ВОЧП 10-j подключен к выходному порту j-й ВОЛЗ 9-j, а второй выходной порт подключен к оптическому входу (N+j+1)-го ВОК 8-(N+j+1), выходной порт которого через (j+1)-ю ВОЛЗ 9-(j+1) подключен к второму входному порту (j+1)-го ВОЧП 10-(j+1). Выходной порт последнего (N-1)-го ВОЧП 10-(N-1) подключен к оптическому входу последнего 2N-го ВОК 8-2N, выходной порт которого через последнюю N-ю ВОЛЗ 9-N подключен ко второму входному порту суммирующего НВО Y-типа 11.

Второй выход делителя мощности ДМ 2 соединен с входом блока управления БУ 7, выходы 1, 2... , 2N которого подключены к управляющим входам первого, второго, ... , 2N-гo волоконно-оптических ключей ВОК 8-1, 8-2,... , 8-2N.

Блок управления БУ 6 (см. фиг.3) содержит последовательно соединенные широкополосный усилитель ШУ 12, вход которого является входом блока управления, и формирователь импульсов ФИ 13, выход которого подключен к синхронизирующему входу устройства управления ключами УУК 14, на параллельный информационный вход которого подается в цифровом виде информация для управления последовательностью формируемых копий. Первый выход устройства управления ключами УУК 14 подключен ко второму входу первого логического элемента "И" ЛИ1 15, к первому входу которого подключен выход формирователя импульсов ФИ 13, а (N+1)-й выход устройства управления ключами УУК 14 подключен ко второму входу второго логического элемента "И" ЛИ2 16, к первому входу которого подключен выход формирователя импульсов ФИ 13. Выход первого логического элемента "И" ЛИ1 15 является первым выходом блока управления БУ 6, а выход второго логического элемента "И" ЛИ2 16 является (N+1)-м выходом блока управления БУ 6. Второй, третий,... , N-й, (N+2)-й, (N+3)-й,... , 2N-й выходы устройства управления ключами УУК 14 являются вторым, третьим,... , N-м, (N+2)-м, (N+3)-м,... , 2N-м выходом блока управления БУ 6.

Если в блоке управления БУ 6 невозможно определить информацию о моменте прихода радиосигнала и его длительности, то при этом необходимость в делителе мощности ДМ 2 и некоторых элементах блока управления БУ 6 (широкополосном усилителе ШУ 12, формирователе импульсов ФИ 13, логических элементах "И" ЛИ1 15 и ЛИ2 16) отпадает, а структурная схема динамического запоминающего устройства с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой приобретет вид, показанный на фиг.5.

Если в блоке управления БУ 6 невозможно определить информацию о моменте прихода радиосигнала и его длительности и отсутствует необходимость в управлении процессом формирования копий сигнала, то при этом также отпадает необходимость и в ВОК 8-1,... , 8-2N, а структурная схема динамического запоминающего устройства с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой приобретет вид, показанный на фиг.6.

Работает динамическое запоминающее устройство (ДЗУ) с последовательной бинарной волоконно-оптической структурой (ВОС) следующим образом (см. фиг.1 и 2).

Динамические запоминающие устройства предназначены для формирования временной последовательности из М+1 копии

сложного радиосигнала длительностью τ и

Параметр KiUc определяет амплитуду i-й копии широкополосного СВЧ-радиосигнала с амплитудной mc(t) и/или угловой Фc(t) модуляцией. Выбор периода следования (времени задержки) копий τ зад>τ и исключает возможность временного перекрытия отдельных копий.

Вариант i=0 в формуле (1) соответствует прямой передаче входного радиосигнала (2) на выход ДЗУ без временной задержки. В этом случае говорят о формировании в ДЗУ нулевой копии входного радиосигнала.

Принцип формирования копий входного радиосигнала в ДЗУ с бинарной ВОС в случае, когда отсутствует управление копиями (все ВОК замкнуты) заключается в следующем (см. фиг.1). Нулевая копия входного радиосигнала соответствует прямой передаче оптического излучения с входного порта разделительного НВО Y-типа 7 на выходной порт суммирующего НВО Y-типа 11, минуя все ВОЛЗ. Первая копия радиосигнала формируется благодаря ответвлению в разделительном НВО Y-типа 7 части оптического сигнала в первую ВОЛЗ 9-1 (через замкнутый (N+1)-й ВОК 8-(N+1)) со временем задержки τ зад. С выхода первой ВОЛЗ 9-1 излучение поступает на второй входной порт первого ВОЧП 10-1, первый выходной порт первого ВОЧП 10-1 и далее без задержки на выходной порт суммирующего НВО Y-типа 11.

При формировании второй копии излучаемый ПОМ 3 сигнал передается по цепи входной порт разделительного НВО Y-типа 7 - первый выходной порт разделительного НВО Y-типа 7 - замкнутый первый ВОК 8-1 - первый входной порт первого ВОЧП 10-1 - второй выходной порт первого ВОЧП 10-1 - замкнутый (N+2)-й ВОК 8-(N+2) - вторая ВОЛЗ 9-2 - второй входной порт второго ВОЧП 10-2 - первый выходной порт второго ВОЧП 10-2 и далее без задержки выходной порт суммирующего НВО Y-типа 11. Третья копия сигнала генерируется благодаря задержке промодулированного оптического излучения как в первой ВОЛЗ 9-1 так и во второй ВОЛЗ 9-2. Наконец, последняя, М-я копия входного радиосигнала проходит через все ВОЛЗ с общим временем задержки Мτ зад=(2N-1)τ зад.

Таким образом, если все ВОК замкнуты, то на выходе ДЗУ с N ВОЛЗ формируется последовательность из 2N копий (с учетом нулевой) входного радиосигнала (генеральная последовательность).

Волоконно-оптический усилитель ВОУ 4, установленный на выходе передающего оптического модуля ПОМ 3, необходим для компенсации потерь оптического излучения в последовательной бинарной ВОС и получения заданного коэффициента передачи устройства.

Блок управления БУ 6 работает следующим образом (см. фиг.3 и 4). На вход блока управления со второго выхода делителя мощности ДМ 2 поступает входной сигнал uвх.БУ(t) длительностью τ и, который усиливается в широкополосном усилителе ШУ 12. С выхода усилителя усиленный радиосигнал uвх.ФИ(t) подается на вход формирователя импульсов ФИ 13, на выходе которого в момент прихода радиосигнала формируется видеоимпульс uвых.ФИ(t) длительностью τ и. В качестве формирователя импульсов ФИ 13 может выступать пороговое устройство, срабатывающее при превышении входным сигналом некоторого уровня. Сформированный в формирователе импульсов ФИ 13 видеоимпульс поступает на первые входы логических элементов "И" ЛИ1 15 и ЛИ2 16.

Сигнал с выхода формирователя импульсов ФИ 13 также поступает на синхронизирующий вход устройства управления ключами УУК 14, на информационный вход которого поступает цифровой код управления последовательностью формируемых копий. Цифровой код управления может задаваться как с помощью 2N электрических ключей, каждый из которых будет управлять соответствующим ВОК, так и с помощью более сложных средств, например компьютера. В этом случае информация о моменте прихода и длительности входного сигнала передается устройству управления ключами УУК 14 с помощью сигнала с выхода формирователя импульсов ФИ 13.

Цифровой код управления преобразуется в устройстве управления ключами УУК 14 в сигналы управления каждым ВОК в отдельности и подается в виде управляющих сигналов для ВОК на второй, третий, ... , N-й, (N+2)-й, (N+3)-й,... , 2N-й выходы блока управления БУ 6 непосредственно, а на первый и (N+1)-й выходы блока управления БУ 6 через логические элементы "И" ЛИ1 15 и ЛИ2 16. В логических элементах "И" ЛИ1 15 и ЛИ2 16 происходит объединение сигналов с выхода формирователе импульсов ФИ 13 и первого и (N+1)-го выхода устройства управления ключами УУК 14, причем соответствующий ВОК будет открыт только в том случае, когда на обоих входах соответствующего логического элемента "И" будут присутствовать сигналы на открытие ВОК.

Использование логических элементов "И" ЛИ1 15 и ЛИ2 16 необходимо для того, чтобы первый ВОК 8-1 и (N+1)-й ВОК 8-(N+1) даже при отсутствии управления копиями открывались только в момент прихода сигнала и только на время его длительности (под воздействием управляющих сигналы u1(t) и uN+1(t) на фиг.2), благодаря чему не будет допускаться прохождение шумов входных каскадов устройства на его выход и накопление шумов в бинарной ВОС во время формирования копий входного радиосигнала.

Преимуществом ДЗУ с бинарной ВОС над ДЗУ других видов является то, что все копии сигнала проходят через одинаковое количество портов НВО и соединений волоконного световода, обеспечивая тем самым равные потери оптического излучения для всех копий. Неидентичность сформированных копий определяется только потерями, обусловленными различной длиной световодов, используемых в ВОЛЗ.

Собственные потери оптического излучения в световодах обусловлены технологией производства и указываются в технических характеристиках. Минимальными собственными потерями интенсивности оптического излучения обладают одномодовые волоконные световоды типа кварц-кварц, рабочая длина волны которых составляет λ =1,55 мкм. Типичное значение погонного ослабления (потерь) оптического излучения для данного типа волоконных световодов отечественного производства составляет Гвс=0,2 дБ/км.

Отрезок ВС для j-й ВОЛЗ будет обладать потерями

α вc.j[дБ]=Lj[км]· Гвс[дБ/км]=2j-1 ·L1[км]· Гвс[дБ/км],

где Lj=2j-1·l1 - длина ВС для j-й ВОЛЗ;

- длина волоконного световода, обеспечивающего задержку оптического излучения на требуемое время задержки τ зад (отрезок волоконного световода для первой ВОЛЗ);

с=3× 108 м/с - скорость света в вакууме;

nc=1,465 - показатель преломления сердцевины волоконного световода.

Конструктивные требования к ВОЛЗ предполагают наматывание световода на катушку диаметром Dкат. При эт