Управляемый формирователь импульсов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится импульсной цифровой технике, предназначено для формирования выходных импульсов с требуемой длительностью по каждому из трех событий: по фронту сигнала на первом управляющем входе, по нулевому уровню сигнала от замыкающей кнопки с подавлением дребезга, при обнаружении пропуска импульса на импульсном входе сигнала. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство содержит семь резисторов (1)-(7), два конденсатора (11), (18), кнопку (10), 1-й и 2-й управляющие входы (12), (13), импульсный вход (14), элемент И (17), элемент НЕ (8), два элемента И-НЕ (9)-(16), элемент НЕ с открытым коллекторным выходом (15), детектор огибающей импульсного сигнала (19). Устройство может быть использовано, например, в качестве формирователя импульсов системного сброса устройства программного управления. 1 ил.

Реферат

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для формирования выходных импульсов с требуемой длительностью по каждому из трех событий (по фронту сигнала на первом управляющем входе, по нулевому уровню сигнала от замыкающей кнопки с подавлением дребезга при единичном сигнале на первом управляющем входе, при обнаружении пропуска импульса или “зависания” (прекращения изменения) сигнала на импульсном входе при разрешении единичными сигналами на первом и втором управляющих входах), и может быть использовано, например, в качестве формирователя импульсов системного сброса (RESET (RST)) устройства программного управления (УПУ) с энергонезависимым оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) обслуживаемой или необслуживаемой микроконтроллерной или микропроцессорной системы (М-системы) обработки информации и управления с поддержкой режима аппаратного сторожевого таймера для перезапуска УПУ при “зависании” прикладной программы М-системы, проектируемой с учетом следующих основных принципов [1]: программного управления, магистрального обмена информацией, модульного построения и наращивания вычислительной мощности.

Современная типовая М-система содержит модуль УПУ на основе микроконтроллера (МК) или микропроцессора (МП), модули функционально ориентированных контроллеров и модемов для ввода-вывода информации в процессе взаимодействия М-системы с внешними объектами (пультом оператора, датчиками событий в объекте управления, исполнительными устройствами, смежными системами и т.п.), блок питания и системную магистраль, образованную шинами управления (ШУ), адреса (ША) и данных (ШД), для обмена информацией между модулями (функционально законченными составными частями М-системы) в процессе функционирования М-системы [2, с.14, рис.1.1].

В общем случае модуль УПУ содержит автономную память, например, комбинированную (ОЗУ+ПЗУ+РПЗУ), вычислитель, например, содержащий МК, кварцевый резонатор и два конденсатора для обеспечения работы внутреннего генератора синхроимпульсов МК [2, с.63, рис.2.6а], внутреннюю магистраль и входы и выходы ШУ, выходы ША и двунаправленную ШД системной магистрали, приемопередатчики и адаптер магистралей для функционально ориентированного сопряжения МК с внутренней и системной магистралями, и формирователь импульсов системного сброса (в [2] он не показан) для управления вычислителем при возникновении ряда событий, например, включении и выключении блока питания, замыкании на корпус кнопки системного сброса.

При включении напряжения Еп питания формирователь импульсов генерирует импульс сброса RST, по окончании которого составные части М-системы приводятся в рабочее состояние (сбрасываются, инициализируются и тестируются под управлением УПУ), а затем М-система в общем случае выполняет с разделением во времени несколько функций управления. Эти функции обычно реализуются циклически как взаимодействующие квазипараллельные процессы [2, с.18-34] на временной сетке М-системы с некоторым элементарным интервалом времени, формируемым в МК соответствующим таймер/счетчиком в режиме счета внутренних импульсов.

В процессе функционирования М-система как сложный цифровой автомат с оперативной и постоянной памятью подвержена сбоям, приводящим, в частности, к “зависанию” прикладной программы УПУ. В этой связи сторожевой таймер (Watchdog) приобретает все большую популярность у производителей МК. Например, в МК AT89S8252 фирмы “Atmel”, созданном на основе популярной архитектуры MCS-51, сторожевой таймер при включении аппаратуры инициализируется записью в регистр WMCON кода PS[2:0] периода срабатывания таймера и бита WDTRST включения/сброса и предназначен для формирования сброса МК на программно-аппаратном уровне (при WDTRST=1), если прикладная программа выполняет неконтролируемые действия, например, “зависла” [2, с.107, 108].

Однако встроенный в МК аппаратно-программный сторожевой таймер хотя и полезен, но в общем случае не позволяет полностью исключить “зависание” М-системы, поскольку при сбое-сбросе в МК бита WDTRST сторожевой таймер отключается и не препятствует “зависанию” МК по другим сбоям. Сбои возникают как следствие внутренних и/или внешних помех, приводят к функциональным нарушениям работы МК, которые полностью устраняются при перезапуске МК по сигналу RST сброса. Кроме того, при сбое-установке в регистре PCON бита PD (или IDL) управления режимом микропотребления (или холостого хода) МК “зависает” вообще (или на время отсутствия прерывания) [2, с.94, 95], причем выход из режима микропотребления может быть осуществлен только подачей на вход активного импульса RST длительностью tRST, определяемой ограничением

В тех применениях М-системы, где потребление электроэнергии является одним из основных показателей качества изделия целесообразно использование МК в режиме микропотребления [3, с.82].

Кроме того, при немгновенных отказах блока питания М-системы сохранность содержимого внутреннего ОЗУ МК можно обеспечить с помощью маломощного источника (аккумуляторного или батарейного) резервного напряжения питания Ер путем прерывания по инверсному сигналу NAIP аварии источника основного напряжения Еп питания. Для этого МК по сигналу NAIP=0 прерывания должен перезагрузить во внутреннее ОЗУ все основные параметры прерванного процесса функционирования и по последней команде установить в регистре PCON бит PD перехода в режим микропотребления (Power down) [3, с.83]. Следовательно, при введении в состав М-системы источника резервного питания Ер относительно легко построить УПУ с энергонезависимым внутренним ОЗУ современного МК типа AT89S8252. В этом случае МК питается от источника коммутируемого напряжения Ек, функционирующего по напряжениям Еп и Ер и реализованного, например, согласно техническому решению [4, с.87, рис.5.16]. При выключении или аварии блока питания это событие в М-системе обнаруживается изменением сигнала NAIP из “1” в “0”, запускающего прерывающую подпрограмму перевода МК в режим микропотребления при напряжении питания микроконтроллера Ек≥4 В с сохранением содержимого внутреннего ОЗУ при последующем снижении напряжения питания МК вплоть до Ек≥2 В. При каждом включении блока питания исправной М-системы МК выводится из режима микропотребления с полным сохранением содержимого внутреннего ОЗУ, если импульс сброса RST=1 формируется не раньше, чем Ек достигнет уровня Ек≥4 В [5,с.75].

На основании изложенного выше можно сказать, что при построении типовой современной М-системы обработки информации, обслуживаемой с оперативным доступом к кнопке СБРОС (RESET), и особенно необслуживаемой со сбросом только при включении питания и доступом к кнопке СБРОС только в процессе отладки - актуальной является задача надежного автоматического обнаружения “зависания” прикладной программы УПУ и ее перезапуска, а также вывода УПУ из режима микропотребления в М-системе с экономным энергопотреблением и/или с защитой содержимого ОЗУ УПУ от падения основного напряжения питания при немгновенных отказах блока питания.

Таким образом, создание простого управляемого формирователя импульсов системного сброса с надежным аппаратным обнаружением как разрешения вывода УПУ из режима микропотребления, так и “зависания” прикладной программы УПУ (например, за счет обнаружения пропуска импульса или “зависания” на импульсном входе сигнала, формируемого УПУ программно как функции временной сетки работы М-системы во времени) и генерирования при каждом обнаружении импульса сброса с требуемой длительностью (т.е. с учетом ограничения типа (1)) является актуальной технической задачей.

К формирователям, как составным частям современных радиоэлектронных систем, обычно относят устройства, предназначенные для преобразования входных и/или внутренних сигналов - событий с соответствующими параметрами в нормализованные по амплитуде и крутизне фронтов выходные цифровые импульсные сигналы требуемой длительности для управления последующими составными частями системы [6, с.263-265].

Следует отметить, что на современной элементной базе формирователи, как импульсные цифровые устройства, предпочтительно разрабатывать с использованием логических элементов технологии КМОП, которые по сравнению с ТТЛ больше подходят для работы в импульсных устройствах благодаря высокому входному сопротивлению, хорошей температурной стабильности, а также передаточной характеристике, близкой к идеальной [6, с.263]. С точки зрения цифровой схемотехники предлагаемое устройство относится к “вспомогательным” элементам цифровых узлов и устройств [7, с.24-37], известными из которых для формирования импульсов являются следующие четыре группы устройств.

К первой группе отнесены формирователи импульса кнопки с устранением дребезга контактов:

- схема устранения дребезга контактов на основе триггера с асинхронными (или синхронными) входами сброса и установки и однополюсного переключателя на два положения [7, с.118, рис.3.18: б (или в)];

- формирователь импульсов [8], содержащий RS триггер, два JK триггера элемент И, входы тактовый и управляющий, выход, два резистора и однополюсный переключатель на два положения, контакты которого соединены с входами RS триггера, связанными через резисторы с шиной напряжения смещения. Формирователь импульсов [8] функционирует так, что при логическом сигнале “1” или “0” на управляющем входе по каждому переключению переключателя на выходе генерирует один тактовый импульс или серию тактовых импульсов соответственно;

- устройство для устранения влияния дребезга контактов [9], содержащее переключатель, шины логических сигналов “0” и “1”, RS триггер, прямой выход, соединенный с инверсным входом сброса триггера и его прямым выходом, и инверсный выход, соединенный с переключающимся контактом переключателя, инверсным входом установки триггера и его инверсным выходом;

- устройство подавления дребезга [10], содержащее замыкающую кнопку, три резистора два конденсатора, D триггер и выход, являющийся прямым выходом триггера;

- схема подавления дребезга кнопки с одной парой контактов [11, с.55, рис.100], содержащая кнопку с одной парой контактов, два комбинационных элемента технологии КМОП, два резистора, конденсатор и прямой и инверсный выходы;

- схема подавления дребезга контактов с помощью триггера Шмитта [12, с.85, рис.2.41], содержащая кнопку с одной парой контактов, два резистора, конденсатор, выход и триггер Шмитта, выход которого является выходом устройства;

- схема использования одновибратора для подавления дребезга контактов кнопки [12, с.119, рис.3.36], содержащая кнопку с одной парой контактов, резистор, выход и одновибратор, выход которого является выходом устройства.

Ко второй группе отнесены формирователи импульса начальной установки по включению питания:

- схема начальной установки МК48 [3, с.27, рис.2.7], выполняющая функцию объединителя сигналов по включению питания и от кнопки и содержащая кнопку с одной парой контактов, два резистора, конденсатор и выход, соединенный с первыми выводами резисторов и конденсатора, второй вывод которого соединен с общей шиной формирователя, соединенной с первым контактом кнопки, второй контакт которой соединен с вторым выводом первого резистора, второй вывод второго резистора соединен с шиной источника питания формирователя;

- формирователь импульса начальной установки по включению питания [12, с.83, рис.2.38], содержащий резистор, конденсатор, триггер Шмитта и выход, связанный через триггер Шмитта с первыми выводами резистора и конденсатора, второй вывод которого соединен с общей шиной формирователя, шина напряжения питания которого соединена с вторым выводом резистора.

К третьей группе отнесены формирователи импульсов, огибающих серию импульсов, каждый из которых предназначен для формирования на выходе цифрового сигнала “1” (или “0”) при наличии (или отсутствии) на входе последовательности импульсов:

- устройство для контроля последовательности импульсов [13], содержащее триггеры контроля и памяти, три элемента И, три входа трех тактовых импульсов, вход контролируемой последовательности импульсов и выход, являющийся инверсным выходом триггера памяти;

- формирователь импульсов, огибающих серию импульсов [14], содержащий генератор опорной частоты, два ключа, два триггера, реверсивный счетчик, формирователь импульсов, вход серии импульсов и выход, являющийся выходом первого триггера;

- формирователь сигнала огибающей последовательности входных импульсов [12, с.116, первый (или второй) вариант запуска одновибратора АГ3 на рис.3.33 с пояснением рис.3.35 г на с.118], содержащий одновибратор с перезапуском, вход последовательности импульсов, соединенный с прямым (или инверсным) входом запуска одновибратора, и выход, являющийся прямым выходом одновибратора;

- формирователь сигнала огибающей входного сигнала на триггерах [12, с.139, рис.4.14], содержащий элемент НЕ, два триггера, вход последовательности импульсов, связанный через элемент НЕ с инверсными асинхронными входами обоих триггеров, информационный вход первого из которых соединен с шиной логической “1” формирователя и инверсными асинхронными входами установки обоих триггеров, тактовый вход, соединенный с синхровходами обоих триггеров, и выход, являющийся инверсным выходом второго триггера, информационный вход которого соединен с выходом первого триггера.

К четвертой группе отнесено устройство для обнаружения потери импульса [15], предназначенное для формирования выходных импульсов при потере входных импульсов.

На основе указанных выше “вспомогательных” устройств первой, второй и третьей (или четвертой) групп можно построить устройство с функциями предлагаемого. Однако такое устройство будет повторять недостатки его составных частей, которыми являются узкая специализация или ограниченность их функциональных возможностей и аппаратурная сложность при использовании их для построения управляемого формирователя импульсов системного сброса современной М-системы.

Известно устройство [10] подавления дребезга, содержащее замыкающую кнопку, триггер технологии КМОП, прямой выход которого является выходом устройства, три резистора, два конденсатора, шину напряжения питания, связанную через первый резистор с первым выводом первого конденсатора и первым контактом кнопки, второй контакт которой соединен с первым выводом второго резистора и синхровходом триггера, инверсный выход которого связан через третий резистор с информационным входом триггера и первым выводом второго конденсатора, второй вывод которого соединен с вторыми выводами первого конденсатора и второго резистора и с общей шиной устройства.

В исходном состоянии кнопка разомкнута, триггер находится в состоянии Х=0 (или 1), первый конденсатор заряжен до напряжения питания ЕС1=Еп, синхровход триггера находится в состоянии логического “0” (синхровход через второй резистор связан с общей шиной), а информационный вход триггера находится в состоянии NX (где NX инверсия X) и второй конденсатор заряжен до напряжения ЕС2≈Еп (или 0 В) при Х=0 (или 1). По нажатию кнопки на синхровходе триггера формируется несколько импульсов дребезга контактов в течение времени дребезга tдреб=(1-10) мс [7, с.117]. По первому фронту первого импульса дребезга триггер переключается в противоположное состояние, по окончании дребезга первый конденсатор разряжается до напряжения EC1≈0 B, а второй конденсатор заряжается до напряжения ЕС2≈0 В (или Еп) при Х=1 (или Х=0). При отпускании кнопки ее дребезг не оказывает влияния на состояние триггера, поскольку первый конденсатор разряжен до “0 В”, а по окончании дребезга первый конденсатор через первое сопротивление заряжается до исходного напряжения ЕС1=Еп. Таким образом, данное устройство функционирует так, что по каждому нажатию кнопки триггер переключается в противоположное состояние.

Основным недостатком устройства [10] является то, что оно при относительной аппаратурной сложности выполняет только функцию одноразрядного счетчика нажатий кнопки и в нем не предусмотрено выполнение функции формирования одиночного импульса при включении питания. Это ограничивает применение подобных технических решений в качестве даже простейших устройств формирования импульсов сброса при создании современных М-систем.

Известно устройство [15], содержащее два элемента И, элемент задержки, элемент НЕ, регенератор импульсной последовательности (образован последовательно соединенными элементом ИЛИ, элементом задержки и формирователем, выполняющим функцию укорочения входного сигнала по длительности), элемент ИЛИ, счетчик, дешифратор, входы которого соединены с выходами счетчика, вход сброса которого соединен с выходом первого элемента И, входы которого соединены с выходами элемента задержки и элемента ИЛИ, вход импульсной последовательности, соединенный с первыми входами регенератора и элемента ИЛИ и связанный через элемент НЕ, с первым входом второго элемента И, второй вход которого соединен с входом элемента задержки и выходом регенератора, первый импульсный выход, соединенный с выходом второго элемента И, вторым входом регенератора и счетным входом счетчика, и второй импульсный выход, являющийся выходом дешифратора, который соединен с вторым входом элемента ИЛИ.

В исходном состоянии счетчик сброшен, каждый входной импульс с задержкой и укорочением проходит на выход регенератора и через элемент НЕ запрещает второй элемент И, а в случае потери импульса во входной последовательности второй элемент И пропускает импульс с выхода регенератора, т.е. формирует на первом выходе, выходной импульс, соответствующий потерянному. Эти импульсы подсчитываются счетчиком и, если число пропущенных импульсов достигнет порога, то дешифратор на втором выходе устройства формирует импульс, который через элемент ИЛИ и первый элемент И сбрасывает счетчик в нулевое состояние.

Основным недостатком устройства [15] является то, что оно при значительной аппаратурной сложности, имеет ограниченные возможности при выполнении своих функций, так как не обнаруживает потерю импульсов при “зависании” единичного сигнала на входе устройства, поскольку в этом случае на выходе элемента ИЛИ регенератора формируется постоянный единичный сигнал, блокирующий регенерацию.

Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому по принципу формирования импульсов и по составу является формирователь [16], содержащий общую шину, шину источника питания, выход импульсного сигнала, два резистора, элементы НЕ и И-НЕ технологии КМОП, замыкающую кнопку, первый контакт которой соединен с общей шиной формирователя, а второй контакт кнопки соединен с первым входом элемента И-НЕ и первыми выводами первого и второго резисторов, второй вывод первого из которых соединен с шиной питания, и конденсатор, первый вывод которого соединен с являющимся инверсным выходом формирователя и выходом элемента НЕ, вход которого соединен с выходом элемента И-НЕ, второй вход которого соединен с вторыми выводами конденсатора и второго резистора.

Формально функционирование формирователя [16] в целом логически можно описать формулой

NOX=NIX1 & NIХ2,

где NOX - инверсный цифровой сигнал, формируемый на выходе формирователя (т.е. на выходе элемента НЕ);

NIX1 и NIX2 - инверсные цифровые сигналы соответственно на первом и втором входах элемента И-НЕ;

& - оператор логической операции “И” на языке ABEL;

N - синоним оператора “!” логической операции “НЕ” на языке ABEL.

В процессе работы формирователя на первом входе элемента И-НЕ сигнал NIХ1 повторяет положение кнопки (т.е. при ненажатой кнопке NIХ1=1, а при нажатой NIХ1=0), а на втором входе элемента И-НЕ сигнал NIХ2 при NIХ1=1 определяется в зависимости от напряжения ENIX2=EC+ENOX (где ЕС - напряжение на конденсаторе, измеряемое на втором выводе относительно его первого вывода; ENOX - напряжение на выходе формирователя), согласно соотношениям

NIХ2=0 при ENIX2<E(+) или NIХ2=1 при ENIX2>E(-),

где Е(+) и Е(-) - пороги срабатывания формирователя как триггера Шмитта и переключении сигнала NOX из “0” в “1” и из “1” в “0” соответственно.

С учетом сказанного детально работу формирователя [16] можно описать следующим образом.

При ненажатой кнопке формирователь [16] находится в нулевом устойчивом состоянии (НУС)

НУС={ЕNIХ2≈Еп, ЕC≈0 В, ENOX≈Eп, NIХ1=1, NIХ2=1, NOX=1}.

При нажатии кнопки при первом ее касании на корпус второго ее контакта по первому срезу сигнала NIХ1 на выходе элемента НЕ происходит как в триггере Шмитта переключение выходного сигнала NOX с “1” на “0” за счет установления на втором входе элемента И-НЕ напряжения ENIX2<U(+), а в течение дребезга кнопки конденсатор и последовательно соединенный первый и второй резисторы образуют интегрирующую цепь, вход и выход которой подключены к шине напряжения питания Еп и второму входу элемента И-НЕ. Постоянная времени R·C (где С - емкость конденсатора, R=R1+R2, где R1 и R2 сопротивления первого и второго резисторов соответственно) этой цепи выбрана такой, что на формирование выходного сигнала NOX=0 дребезг при нажатии кнопки не оказывает никакого влияния, поскольку в течение дребезга ENIX2<U(+). После окончания дребезга нажатой кнопки формирователь [16] устанавливается в устойчивое состояние нажатой кнопки (УСНК)

УСНК={ЕNIХ2≈0 В, ЕC≈0 В, ENOX≈0 B, NIХ1=0, NIХ2=0, NOX=0}.

При отпускании кнопки напряжение ENIX2≈EC начинает увеличиваться, поскольку конденсатор начинает заряжаться от напряжения Еп через сопротивление R при размыкании кнопки. Так как постоянная времени C(R1+R2) интегрирующей цепи выбрана достаточно большой, то увеличивающееся напряжение ENIX2 достигает порога Е(+) переключения из “0” в “1” выходного сигнала NOX формирователя как триггера Шмитта только после окончания дребезга кнопки. Таким образом, при размыкании кнопки после окончания ее дребезга при NIХ1=1 в некоторый момент времени “t” напряжение ENIX2(t) становится равным Е(+)≈Еп/2, и формирователь входит в зону усиления положительного приращения dENIX2(t)=ENIX2(t)-E(+) по второму входу элемента И-НЕ. Поэтому появившееся положительное приращение dENIX2(t) вызывает усиленное увеличение напряжения ENOX, которое через конденсатор по петле положительной обратной связи вызывает, как в триггере Шмитта, скачкообразное изменение напряжения ENOX от ENOX≈0 B до ENOX≈Eп с переходом формирователя [16], в соответствии с первым законом коммутации (согласно этому закону [17, с.20] при любом конечном токе, заряжающем или разряжающем конденсатор, напряжение на нем скачком измениться не может), в нулевое переходное состояние (НПС) HHC={ENIX2≈Eп/2+Eп, ЕС≈+Еп/2, ENOX≈Eп, NIХ1=1, NIХ2=1, NOX=1}, а затем примерно через время T=3·C·[IR(+)+OR] в НУС ненажатой кнопки, где IК(+) - входное внутреннее защитное сопротивление элемента И-НЕ по второму входу от входного положительного напряжения ENIX2>Eп, OR - выходное внутреннее сопротивление элемента НЕ.

Таким образом, в процессе работы формирователь [16] с устранением дребезга повторяет положение кнопки так, что на его выходе при нажатии кнопки формируется цифровой инверсный импульс NOX=0, длительность которого соответствует времени замыкания контактов кнопки, а фронт (переключение из “0” в “1”) задержан относительно размыкания контактов кнопки на время, не меньшее длительности дребезга кнопки при размыкании.

Основным недостатком формирователя [16] при применении его, например, для построения УПУ современной М-системы обработки информации и управления на основе МК или МП является ограниченность его функциональных возможностей, например, он не формирует выходной импульс при включении питания, а выполняет единственную функцию формирования выходного инверсного цифрового импульса NOX, который моделирует положение кнопки с устранением дребезга.

Предлагаемым изобретением решается задача комплексного расширения функциональных возможностей формирователя за счет генерации выходного импульса с требуемой длительностью как по фронту сигнала на первом управляющем входе (формируется при включении питания или как команда вывода УПУ из режима микропотребления), так и при выполнении формирователем режима аппаратного сторожевого таймера (разрешается единичными сигналами на первом и втором управляющих входах) как генератора выходного импульса при пропуске импульса или “зависании” на импульсном входе сигнала, который формируется УПУ программно в качестве функции временной сетки работы М-системы во времени.

Для достижения этого технического результата в управляемый формирователь импульсов, содержащий общую шину, шину источника питания, выход импульсного сигнала, два резистора, элементы НЕ и И-НЕ технологии КМОП, замыкающую кнопку, первый контакт которой соединен с общей шиной формирователя, а второй контакт кнопки соединен с первыми выводами первого и второго резисторов, и конденсатор, дополнительно введены резисторы с третьего по седьмой, первый и второй управляющие входы, импульсный вход, выходной элемент НЕ с открытым коллекторным выходом, который соединен с первым выводом третьего резистора и является выходом прямого импульсного сигнала формирователя, дополнительный элемент И-НЕ, элемент И, первый вход которого соединен с выходом элемента И-НЕ и первым выводом конденсатора, второй вывод которого соединен с вторым выводом первого резистора и первым выводом четвертого резистора, второй вывод которого через элемент НЕ связан с первым входом элемента И-НЕ, дополнительный конденсатор, первый вывод которого соединен с выходом элемента И, входом выходного элемента НЕ и первым входом дополнительного элемента И-НЕ, второй вход которого соединен с вторыми выводами второго и третьего резисторов, вторым входом элемента И-НЕ и первым управляющим входом формирователя, второй управляющий вход которого связан через пятый резистор с шиной питания и является третьим входом дополнительного элемента И-НЕ, и детектор огибающей импульсного сигнала, снабженный установочным входом, соединенным с выходом дополнительного элемента И-НЕ, импульсным входом, являющимся импульсным входом формирователя, и выходом, который соединен с первым выводом шестого резистора, второй вывод которого соединен с вторым выводом дополнительного конденсатора и первым выводом седьмого резистора, второй вывод которого соединен с вторым входом элемента И, причем все дополнительно введенные в формирователь логические элементы, возможно за исключением выходного элемента НЕ, являются элементами технологии КМОП.

Автору неизвестны технические решения, содержащие признаки, эквивалентные отличительным признакам (введение резисторов с третьего по седьмой, первого и второго управляющих входов, импульсного входа, выходного элемента НЕ с открытым коллекторным выходом, дополнительного элемента И-НЕ и элемента И технологии КМОП, дополнительного конденсатора и детектора огибающей импульсного сигнала), которые (по сравнению с прототипом [16]) комплексно расширяют функциональные возможности формирователя за счет генерации выходного импульса с требуемой длительностью как по фронту сигнала на первом управляющем входе (формируется при включении питания или как команда перевода МК или МП из режима микропотребления в активный режим), так и при выполнении формирователем функции аппаратного сторожевого таймера (разрешается единичными сигналами на первом и втором управляющих входах) в качестве генератора выходного импульса при пропуске импульса или “зависании” на импульсном входе сигнала, который во времени формируется МК или МП программно в качестве функции временной сетки работы М-системы.

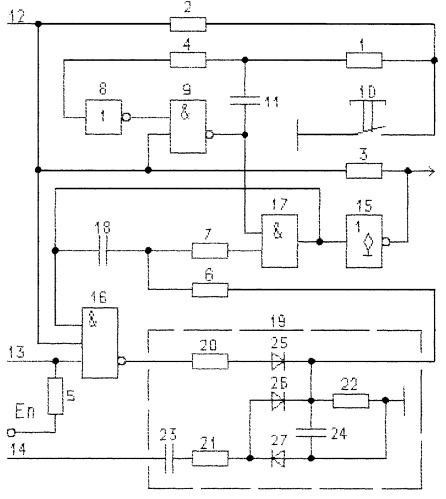

На чертеже приведена функциональная схема управляемого формирования импульсов, содержащего общую шину, шину источника питания, выход импульсного сигнала, резисторы с первого 1 по седьмой 7, элемент 8 НЕ, элемент 9 И-НЕ, замыкающую кнопку 10, первый контакт которой соединен с общей шиной формирователя, а второй контакт кнопки 10 соединен с первыми выводами первого 1 и второго 2 резисторов, конденсатор 11, первый 12 и второй 13 управляющие входы, импульсный вход 14, выходной элемент 15 НЕ с открытым коллекторным выходом, который соединен с первым выводом третьего резистора 3 и является выходом прямого импульсного сигнала формирователя, дополнительный элемент 16 И-НЕ, элемент 17 И, первый вход которого соединен с выходом элемента 9 И-НЕ и первым выводом конденсатора 11, второй вывод которого соединен с вторым выводом первого резистора 1 и первым выводом четвертого резистора 4, второй вывод которого через элемент 8 НЕ связан с первым входом элемента 9 И-НЕ, дополнительный конденсатор 18, первый вывод которого соединен с выходом элемента 17 И, входом выходного элемента 15 НЕ и первым входом дополнительного элемента 16 И-НЕ, второй вход которого соединен с вторыми выводами второго 2 и третьего 3 резисторов, вторым входом элемента 9 И-НЕ и первым управляющим входом 12 формирователя, второй управляющий вход 13 которого связан через пятый резистор 5 с шиной питания и является третьим входом дополнительного элемента 16 И-НЕ, и детектор 19 огибающей импульсного сигнала, снабженный установочным входом, соединенным с выходом дополнительного элемента 16 И-НЕ, импульсным входом, являющимся импульсным входом 14 формирователя, и выходом, который соединен с первым выводом шестого резистора 6, второй вывод которого соединен с вторым выводом дополнительного конденсатора 18 и первым выводом седьмого резистора 7, второй вывод которого соединен с вторым входом элемента 17 И, причем все логические элементы формирователя, возможно за исключением выходного элемента 15 НЕ, являются элементами технологии КМОП.

Логические элементы управляемого формирователя импульсов выполнены на КМОП интегральных микросхемах серии 1554 (элементы 8, 9, 16 и 17 выполнены на трех из четырех элементов 2И-НЕ микросхемы ЛА3 и на двух из четырех элементов 2И микросхемы ЛИ1), функционирующей в диапазоне температур от -45°С до +85°С с напряжением Еп питания от +2 до +6 В при постоянном токе по каждому выходу до 24 мА и входном токе по каждому входу от -1 до -11 мкА [18, с.15 и на с.21 табл. 3.1]. Кроме того [18, с.18], микросхемы серии 1554 способны работать с выходным током не менее 75 мА и выходным напряжением не менее 3,85 В при Еп=5,5 В на шины с волновым сопротивлением Zo=50 Ом.

Детектор 19 огибающей импульсного сигнала может быть реализован на основе любого из указанных ранее устройств третьей группы (т.е. формирователя импульсов, огибающих серию импульсов), а один из возможных вариантов детектора 19 (см. чертеж) содержит резисторы 20, 21 и 22, конденсаторы 23 и 24, диоды 25, 26 и 27, вход установки, связанный через резистор 20 с анодом диода 25, импульсный вход, соединенный с первым выводом конденсатора 23, второй вывод которого связан через резистор 21 с анодом диода 26 и катодом диода 27, и выход, соединенный с катодами диодов 25 и 26 и первыми выводами резистора 22 и конденсатора 24, вторые выводы которых соединены с анодом диода 27 и общей шиной.

В качестве диодов 25÷27 детектора 19 можно использовать, например, диоды типа 2Д522Б, либо три из восьми диодов диодной матрицы 2Д627А.

В общем случае цифровой сигнал X12 на управляющем входе 12 используется как в качестве инверсного сигнала NAIP аварии источника напряжения Еп питания (т.е. переход сигнала X12=NAIP из “0” в “1” формируется при рабочем напряжении питания Еп=(4,5÷5,5) В в процессе включения блока питания М-системы), так и как команда для УПУ (т.е. по переходу сигнала X12 из “1” в “0” УПУ выполняет подпрограмму перехода в режим микропотребления для экономии электроэнергии), а по фронту сигнала X12 (переходу из “0” в “1”) предлагаемый формирователь генерирует импульс сброса RST, по окончании которого УПУ выполняет подпрограмму выхода из режима микропотребления.

Следует также отметить, что в настоящее время в простейшем случае в качестве источника сигнала X12=NAIP можно использовать формирователь сигнала NAIP аварии источника напряжения Еп питания на микросхеме типа DS1233D-10 фирмы DALLAS Semicodactor, являющуюся формирователем инверсного сигнала NAIP при отклонении напряжения питания от номинала +5 В. Это отклонение находится в диапазоне от 4,25 В до 4,49 В, а микросхема содержит делитель напряжения со стабильными параметрами в рабочем диапазоне температур (Vcc TOLERANCE AND BIAS), источник опорного напряжения (Т.С.REFERENCE), компаратор, элемент задержки (350 ms DELAY), резистор, МОП-транзистор, вход напряжения питания, соединенный с первым выводом резистора и связанный через делитель напряжения с неинвертирующим входом компаратора, инвертирующий вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, вход общей шины, соединенный со стоком транзистора, и выход инверсного импульса, соединенный с вторым выводом резистора и истоком транзистора, затвор которого через элемент задержки связан с выходом компаратора.

Микросхема DS1233D-10 функционирует в диапазоне температур от -40°С до +85°С так, что при включении напряжения Еп<7 В питания вырабатывает на выходе инверсный сигнал NAIP=0 длительностью (250÷450) мс, а затем переключается в “1” и непрерывно следит за уровнем напряжения Еп: компаратор сравнивает выходное напряжение делителя с эталонным напряжением источника опорного напряжения и через элемент задержки управляет состоянием ключа - МОП-транзистора. При попадании напряжения Еп в соответствующую точку диапазона (от 4,25 В до 4,49 В) сигнал NAIP на выходе микросхемы переключается из “1” в “0” за время не большее 100 нс, на время, длительность которого не меньше (250÷450) мс.

Далее описание работы формирователя ведется с помощью положений, обозначений и расчетных соотношений, определенных в следующих пунктах.

1. Используется модифицированный язык описания логических функций ABEL, в котором операторы “И”, “ИЛИ” и “НЕ” имеют обозначения “&”, “#” и “!” (или “N”) соответственно, причем !NX=X, где Х - логическая переменная, равная “0” или “1”.

2. Цифровые сигналы на входах 12, 13 и 14 формирователя обозначим как Х12, Х13 и Х14 соответственно, а формируемые на выходах логических элементов 8, 9, 15, 16, 17 и втором контакте кнопки 10, соединенном с первыми выводами резисторов 1 и 2, обозначим как Х8, NX9, X15, X16, NX17 и NX10 соответственно, причем прямой сигнал Xj (или инверсный сигнал NXj) при Xj=0 (или NXj=0) моделируется напряжением Ej≈0 B, а при Xj=1 (или NXj=1) - напряжением Ej≈Eп.

3. Аналоговые напряжения на резисторах 1, 2, 6 и конденсаторах 11, 18, 23 и 24 соответственно обозначим как E1 измеряется на втором выводе резистора 1 относительно его первого вывода, Е2 измеряется на первом выводе резистора 2 относительно его второго вывода, Е6 измеряется на втором выводе резистора 6 относительно его первого вывода и E11 измеряется на втором выводе конденсатора 11 относительно его первого вывода, Е 18 измеряется на втором выводе конденсатора 18 относительно его первого вывода, Е23 измеряется на втором выводе конденсатора 23 относительно его первого вывода и Е24 измеряется на первом выводе конденсатора 24 относительно его второго вывода, соединенного с общей шиной.

Цифровой и аналоговый сигналы в точке соединения резисторов 1 и 4 и конденсатора 11 (или резисторов 6 и 7 и конденсатора 18) обозначим как NX4 и Е4 (или NX7 и Е7) соответственно, причем с учетом порогов Е(+) и Е(-) срабатывания элемента 8 (или элемента 17 по второму входу при NX9=1) переменные (NX4 и Е4) и переменные (NX7 и Е7) связаны соотношениями

в которых аналоговые напряжения Е4 и Е7 определяются формулами

4. Обозначим сопротивления резисторов 1-7, 20-22 и емкости конденсаторов 11, 18, 23 и 24 соответственно через R1-R7, R20-R22, и С11, С18, С23 и С24.

Резистор 4 (или 7) предназначен для ограничения разрядного тока конденсатора 11 (или 18), протекающего через защитный диод входа элемента 8 НЕ (или защитный диод второго входа элемента 17 И) и резистор 4 (или 7) по началу или окончанию импульса NX9=0 (или NX17=0). Сопротивления этих резисторов выбраны равными R4=R7=300 Ом с учетом схемы защиты от электрического разряда [18, с.20, рис.3.12] с помощью схемы организации входов и выходов микросхем КР1554 с защитной парой диодов по каждому входу и выходу [18, с.25, рис.3.24].

Вход 13 является технологическим и используется только при от