Способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области радиотехники. Технический результат состоит в повышении эффективности использования частотно-временного ресурса, уменьшении энергопотребления при передачи данных. Для этого определяют требуемые значения энергетических параметров для каждой абонентской станции, прогнозируют величину параметров, распределяют частотно-временной ресурс между абонентскими станциями. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способу адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи, и может быть использовано, например, в системах сотовой радиосвязи третьего поколения, в системах беспроводного доступа третьего и четвертого поколений при передаче данных.

Основной задачей при разработке системы радиосвязи является повышение эффективности использования частотно-временного ресурса, выделенного системе. Так как условия распространения сигналов в каналах связи могут существенно меняться с течением времени, то необходимо адаптировать способ использования частотно-временного ресурса к изменяющимся характеристикам канала распространения.

Известно техническое решение по опубликованной заявке на изобретение US 2002/0036992 "Method and apparatus for packet size dependent link adaptation for wireless packet" H 04 Q 7/00 [1], в котором рассматривается система связи, включающая, как минимум, одну базовую станцию и, как минимум, одну мобильную станцию.

Базовая станция получает блоки данных для передачи по прямому каналу на мобильную станцию.

Базовая станция передает запрос на мобильную станцию на измерение качества прямого канала, например отношения сигнал-шум в принимаем сигнале. При этом запрос передается только на те мобильные станции, которые ожидают получения данных.

Мобильная станция осуществляет измерение качества прямого канала и передает результаты измерения на базовую станцию.

Базовая станция принимает ответ с результатами измерений и определяет те мобильные станции, условия приема у которых лучше. После этого осуществляется назначение вида кодирования и модуляции, а также временного слота для передачи на мобильные станции. Например, сначала осуществляется передача данных для мобильной станции с наилучшими условиями приема, затем следующей по условиям приема и т.д.

Базовая станция передает на соответствующие мобильные станции сообщения, содержащие вид кодирования и модуляции и выделенные временные слоты.

Мобильная станция принимает сообщение с видом кодирования и модуляции и выделенными временными слотами и готовится к приему данных в соответствии с принятым сообщением.

Описанный способ обладает следующими основными недостатками.

Во-первых, не учитывается объем данных, которые надо передать на мобильные станции, и то, какие помехи при передаче создаются соседним сотам системы.

Во-вторых, не предусмотрена регулировка мощности при смене вида кодирования и модуляции.

Известно техническое решение по патенту US 6385462 "Method and system for criterion based adaptive power allocation in a communication system with selective determination of modulation and coding" H 04 Q 7/20, H 04 B 15/00, H 04 B 1/00, H 04 B 17/00 [2], в котором рассматривается система связи, включающая как минимум один передатчик, например базовую станцию, и N приемников, например мобильных станций.

В системе есть возможность измерять на приемниках качество связи, например отношение сигнал-шум и передавать результат измерения на передатчик.

В системе также имеется возможность менять при передаче мощность и вид кодирования и модуляции с учетом имеющихся ограничений на поддерживаемый диапазон мощности излучения и на поддерживаемый набор видов кодирования и модуляции.

Передатчик, зная мощность передачи, результат измерения качества связи и требуемое качество связи, определяет требуемую мощность передачи, при которой достигается требуемое качество связи. Передатчик назначает полученную мощность передачи с учетом ограничений на поддерживаемый диапазон регулировки мощности.

После этого передатчик назначает скорость передачи в соответствии с назначенной мощностью передачи и соответствующим ей качеством связи.

Выбор требуемого качества связи осуществляется в соответствии с одним системным критерием или в соответствии с комбинацией нескольких системных критериев.

В качестве возможных системных критериев в патенте указаны:

Одинаковое качество связи (и одинаковая скорость передачи) для всех мобильных станций системы;

Максимизация количества мобильных станций с ненулевой скоростью передачи данных;

Одинаковая скорость передачи данных при максимизации емкости системы связи;

Минимизация разницы между качеством связи пользователей;

Максимизация или минимизация количества пользователей с максимальной скоростью передачи данных;

Максимизация емкости системы;

Уменьшение помех.

Основным недостатком данного технического решения является то, что он не учитывает количества данных, которые надо предать конкретным мобильным станциям, и не предусматривает адаптивного распределения частотно-временного ресурса между мобильными станциями и между прямым и обратным каналами (в случае временного дуплекса).

Без этого оптимизация указанных выше системных критериев может быть невозможна. В частности, возможны ситуации, когда той же пропускной способности соты можно добиться на более низкой средней мощности передачи. Тогда создаются необоснованные помехи другим сотам, и емкость системы в целом будет ниже практически достижимой.

Наиболее близким по технической сущности решением к заявляемому способу является решение, описанное в опубликованной заявке на изобретение US 2002/0183010 "Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation" H 04 B 17/00 [3].

В этом техническом решении рассматривается система связи, включающая, как минимум, одну базовую станцию и N абонентских станций, обслуживаемых данной базовой станцией.

Базовая станция передает данные на абонентские станции по прямому каналу, а абонентские станции передают данные на базовую станцию по обратному каналу.

Передатчик базовой станции и передатчики абонентских станций имеют возможность периодически менять вид кодирования и модуляции данных, предназначенных отдельным абонентским станциям, а также перераспределять частотно-временной ресурс прямого и обратного канала системы между ними. Под кадром понимают интервал регулировки вида кодирования и модуляции и назначения частотно-временного ресурса абонентским станциям.

Приемник базовой станции и приемники абонентских станций при приеме данных имеют возможность измерять энергетические параметры, характеризующие качество приема данных, например отношение сигнал-шум в принимаемом сигнале.

При передаче данных в прямом или в обратном канале необходимо принимать их с заданным качеством, например с вероятностью битовой ошибки, не превышающей заданную вероятность.

Для каждого вида кодирования и модуляции известны минимальные значения энергетических параметров, обеспечивающих заданное качество.

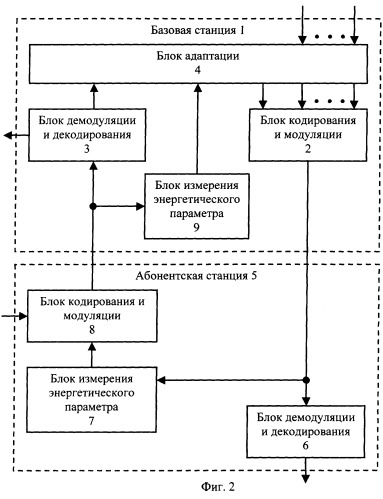

Для лучшего понимания осуществления способа прототипа [3] приведена фиг.1.

На фиг.1 показана базовая станция 1, содержащая как минимум блок 2 кодирования и модуляции, блок 3 демодуляции и декодирования и блок 4 адаптации, и одна из N имеющихся в системе абонентских станций, обслуживаемых базовой станцией 1, - абонентская станция 5, содержащая, как минимум, блок 6 демодуляции и декодирования, блок 7 измерения энергетического параметра и блок 8 кодирования и модуляции.

Рассмотрим реализацию известного способа на примере передачи данных в прямом канале с базовой станции 1 на абонентскую станцию 5.

На первые N входов базовой станции 1 поступает N сигналов, содержащих данные, которые надо передать N абонентским станциям в формируемом кадре прямого канала. Эти N сигналов поступают на первые N входов блока 4 адаптации.

Блок 4 адаптации формирует служебный сигнал, содержащий вид кодирования и модуляции для каждого из N данных сигналов и описание участка частотно-временного ресурса формируемого кадра прямого канала, выделенного для передачи данных каждой из N абонентских станций.

Под участком частотно-временного ресурса формируемого кадра прямого канала понимают, например, часть кадра, выделенную для абонентской станции. Тогда участок частотно-временного ресурса кадра можно описать величиной смещения по времени начала и конца участка относительно начала кадра.

Со второго выхода блока 4 адаптации служебный сигнал поступает на второй вход блока 2 кодирования и модуляции, а с первых выходов блока 4 N сигналов, содержащих данные, поступают на блок 2 кодирования и модуляции. Блок 2 кодирования и модуляции в соответствии с полученным служебным сигналом осуществляет кодирование и модуляцию N сигналов, содержащих данные, и формирует кадр в соответствии с участками частотно-временного ресурса, назначенного N абонентским станциям.

Вместе с N сигналами, содержащими данные, в формируемом кадре передают служебный сигнал, содержащий информацию об используемых видах кодирования и модуляции и о распределении частотно-временного ресурса между абонентскими станциями для кадра, следующего за формируемым кадром непосредственно или через один или более кадров.

Сформированный кадр с выхода блока 2 поступает на первый выход базовой станции 1. С первого выхода базовой станции 1 поступает на первый вход абонентской станции 5 и соответственно на входы блока 6 демодуляции и декодирования и блока 7 измерения энергетического параметра.

В блоке 6 демодуляции и декодирования демодулируют и декодируют часть полученного кадра, выделенную абонентской станции 5, используя информацию, содержащуюся в служебном сообщении одного из предыдущих принятых кадров и описывающую используемые в полученном кадре виды кодирования и модуляции и распределение частотно-временного ресурса полученного кадра между абонентскими станциями.

Блок 6 демодуляции и декодирования также демодулирует и декодирует участок полученного кадра, содержащий служебное сообщение, которое затем будет использовать для декодирования соответствующего ему кадра.

Данные, содержащиеся в полученном кадре и предназначенные абонентской станции 5, с выхода блока 6 поступают на первый выход абонентской станции 5.

В блоке 7 измерения энергетического параметра по полученному кадру измеряют энергетический параметр, характеризующий качество приема данных, например отношение сигнал-шум в принимаемом сигнале.

Сигнал, содержащий измеренный энергетический параметр, поступает с выхода блока 7 на первый вход блока 8 кодирования и модуляции. На второй вход блока 8 кодирования и модуляции поступает сигнал со второго входа абонентской станции 5, содержащий данные, предназначенные для передачи на базовую станцию 1.

Блок кодирования 8 и модуляции осуществляет кодирование и модуляцию сигнала, содержащего данные, и сигнала, содержащего измеренный энергетический параметр.

Сигнал после кодирования и модуляции поступает с выхода блока 8 кодирования и модуляции на второй выход абонентской станции 5, а с него - на второй вход базовой станции 1 и соответственно на вход блока 3 демодуляции и декодирования.

Блок 3 демодуляции и декодирования осуществляет демодуляцию и декодирование поступившего сигнала и получает данные, которые с его второго выхода поступают на второй выход базовой станции 1, а измеренный энергетический параметр поступает с его первого выхода на второй вход блока 4 адаптации.

В блоке 4 адаптации сравнивают измеренный энергетический параметр с известными минимальными значениями энергетических параметров для каждого вида кодирования и модуляции и назначают в очередном формируемом кадре прямого канала каждой из N абонентских станций вид кодирования и модуляции и участок частотно-временного ресурса таким образом, чтобы максимизировать пропускную способность одной из N абонентских станций или всех N абонентских станций, обслуживаемых базовой станцией 1. Под пропускной способностью понимают, например, скорость передачи данных.

Таким образом, согласно описанию упомянутого известного способа адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи можно выделить следующие основные признаки его реализации:

для каждого формируемого кадра прямого и обратного каналов для каждой абонентской станции определяют требуемые значения энергетических параметров для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от заданного качества;

измеряют значения энергетических параметров в текущем кадре прямого и обратного каналов;

передают на базовую станцию значения энергетических параметров, измеренных в прямом канале;

назначают на базовой станции каждой абонентской станции вид кодирования и модуляции, а также участок частотно-временного ресурса в формируемых кадрах прямого и обратного каналов.

Известный способ [3] обладает следующими существенными недостатками.

Во-первых, способ не предусматривает адаптивной регулировки мощности одновременно с распределением частотно-временного ресурса и адаптивной модуляцией и кодированием.

Возможна ситуация, когда измеренное значение энергетического параметра выше минимально требуемых значений для первой части видов модуляции и кодирования, но меньше минимально требуемых значений для остальной второй части видов модуляции и кодирования.

Тогда, для максимизации пропускной способности согласно известному способу следует назначить вид модуляции и кодирования из первой части, обладающий максимальной скоростью передачи данных. Но при этом мощность передачи будет избыточна.

Это приведет как минимум к двум негативным последствиям: будут необоснованно увеличены внутрисистемные помехи, а также будет необоснованно увеличено энергопотребление.

Во-вторых, не учитывается объем данных, которые нужно передать для каждой абонентской станции в прямом канале и от каждой абонентской станции в обратном канале. При этом следует рассмотреть, например, ситуацию, когда передача данных каждой абонентской станции на максимально возможной скорости оставит часть частотно-временных ресурсов кадра свободными. Так как скорость передачи данных определяется как средняя за кадр, то существует возможность передачи того же объема данных за кадр при меньших скоростях передачи и, соответственно, на меньшей мощности. Этот недостаток приводит, как минимум, к тем же негативным последствиям, что и первый недостаток.

В-третьих, достижение максимума пропускной способности одной или всех абонентских станций, обслуживаемых одной базовой станцией, не всегда приводит к достижению максимальной емкости системы связи, под которой обычно понимают усредненную по всей системе связи пропускную способность.

Это приводит к экономически неэффективному использованию выделенного системе связи частотно-временного ресурса.

Задача, на решение которой направлен заявляемый способ, - это повышение эффективности использования частотно-временного ресурса системы связи.

Решение поставленной задачи достигается за счет того, что в способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи базовой станции и N абонентских станций, при котором для каждой абонентской станции необходимо в каждом кадре прямого и обратного каналов обеспечить передачу требуемого объема данных с заданным качеством, заключающийся в том, что для каждого формируемого кадра прямого и обратного каналов:

для каждой абонентской станции определяют требуемые значения энергетических параметров для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от заданного качества,

измеряют значения энергетических параметров в текущем кадре прямого и обратного каналов,

передают на базовую станцию значения энергетических параметров, измеренных в прямом канале,

согласно изобретению вводят следующую последовательность операций:

для каждой абонентской станции определяют требуемые значения энергетических параметров для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от заданного объема данных, необходимых для передачи в формируемом кадре прямого и обратного каналов,

прогнозируют величину энергетических параметров формируемого кадра прямого и обратного каналов по значениям мощностей передачи и измеренным энергетическим параметрам предыдущих кадров,

определяют требуемые значения мощностей передачи для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от требуемых значений и прогнозируемой величины энергетических параметров,

исключают из дальнейшего рассмотрения виды кодирования и модуляции, для которых требуемое значение мощностей передачи недостижимо вследствие ограничений на диапазон регулировки мощности,

для всех оставшихся видов кодирования и модуляции определяют величину частотно-временного ресурса, необходимого для передачи требуемого объема данных в формируемом кадре прямого и обратного каналов,

суммируют необходимые величины частотно-временного ресурса N абонентских станций, соответствующие оставшимся видам кодирования и модуляции с максимальной скоростью передачи данных, и сравнивают полученную сумму с доступным частотно-временным ресурсом формируемого кадра,

в случае непревышения назначают каждой абонентской станции вид модуляции и кодирования, а также соответствующие им мощность передачи и величину частотно-временного ресурса таким образом, чтобы минимизировать среднюю мощность формируемого кадра при условии передачи всех необходимых данных,

в случае превышения величину частотно-временного ресурса распределяют между абонентскими станциями в соответствии с их приоритетом и назначают каждой абонентской станции вид модуляции и кодирования с максимальной скоростью передачи данных и соответствующую им мощность передачи.

Причем, например, в качестве энергетических параметров используют отношение сигнал/шум или отношение сигнал/помеха, или отношение сигнал/(помеха + шум), или нормированные на мощность передачи перечисленные параметры.

Под качеством понимают вероятность битовой ошибки или вероятность ошибки кадра, или вероятность блоковой ошибки, или задержку при передаче данных, или стабильность задержки при передаче данных, или любую комбинацию перечисленных характеристик.

Требуемые значения энергетических параметров для различных видов кодирования и модуляции определяют по зависимостям качества от энергетического параметра и объема данных, необходимых для передачи.

Прогнозируют величину энергетических параметров формируемого кадра прямого и обратного каналов как взвешенную сумму измеренных энергетических параметров предыдущих кадров.

Требуемое значение мощности передачи линейно зависят от отношения требуемой и прогнозируемой величин энергетических параметров для каждого вида кодирования и модуляции.

Величину частотно-временного ресурса, необходимого для передачи требуемого объема данных в формируемом кадре прямого и обратного каналов, определяют видом кодирования и модуляции.

Среднюю мощность формируемого кадра минимизируют путем выбора такого набора видов модуляции и кодирования для абонентских станций из всевозможных наборов, при котором достигается минимум средней мощности формируемого кадра при условии передачи всех необходимых данных.

Распределение частотно-временного ресурса между абонентскими станциями в соответствии с их приоритетом осуществляют таким образом, что при одинаковом приоритете абонентских станций каждой абонентской станции выделяют частотно-временной ресурс, величина которого пропорциональна требуемому частотно-временному ресурсу для каждой абонентской станции, а когда имеется две группы абонентских станций, одна - с высоким приоритетом, а другая - с низким приоритетом, то, если невозможна передача всех данных абонентских станций группы с высоким приоритетом, каждой абонентской станции группы с высоким приоритетом выделяют частотно-временной ресурс, величина которого пропорциональна требуемому частотно-временному ресурсу для каждой абонентской станции группы с высоким приоритетом, а абонентским станциям группы с низким приоритетом частотно-временной ресурс не выделяют, если передача всех данных абонентских станций группы с высоким приоритетом возможна, то оставшийся частотно-временной ресурс распределяют между абонентскими станциями группы с низким приоритетом пропорционально их требуемому частотно-временному ресурсу.

Заявляемый способ адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи имеет ряд отличительных признаков по сравнению с известными техническими решениями, именно эти отличия в совокупности позволяют обеспечить повышение эффективности использования частотно-временного ресурса, выделенного системе связи.

Эти отличительные признаки заключаются в следующем.

Для каждой абонентской станции определяют требуемые значения энергетических параметров для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от заданного объема данных, необходимых для передачи в формируемом кадре прямого и обратного каналов.

Прогнозируют величину энергетических параметров формируемого кадра прямого и обратного каналов по значениям мощностей передачи и измеренным энергетическим параметрам предыдущих кадров.

Определяют требуемые значения мощностей передачи для различных видов кодирования и модуляции в зависимости от требуемых значений и прогнозируемой величины энергетических параметров.

Исключают из дальнейшего рассмотрения виды кодирования и модуляции, для которых требуемое значение мощностей передачи недостижимо вследствие ограничений на диапазон регулировки мощности.

Для всех оставшихся видов кодирования и модуляции определяют величину частотно-временного ресурса, необходимого для передачи требуемого объема данных в формируемом кадре прямого и обратного каналов.

Суммируют необходимые величины частотно-временного ресурса N абонентских станций, соответствующие оставшимся видам кодирования и модуляции с максимальной скоростью передачи данных, и сравнивают полученную сумму с доступным частотно-временным ресурсом формируемого кадра.

В случае непревышения назначают каждой абонентской станции вид модуляции и кодирования, а также соответствующие им мощность передачи и величину частотно-временного ресурса таким образом, чтобы минимизировать среднюю мощность формируемого кадра при условии передачи всех необходимых данных.

В случае превышения величину частотно-временного ресурса распределяют между абонентскими станциями в соответствии с их приоритетом и назначают каждой абонентской станции вид модуляции и кодирования с максимальной скоростью передачи данных и соответствующую им мощность передачи.

Совокупность перечисленных операций позволяет решить поставленную задачу по повышению эффективности использования частотно-временного ресурса, выделенного системе связи, снизить энергопотребление при передаче данных.

Описание изобретения поясняется примерами выполнения и чертежами.

На фиг.1 приведена структурная схема устройства, с помощью которого осуществляют способ-прототип [3].

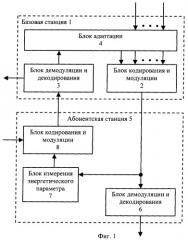

На фиг.2 приведена структурная схема варианта реализации устройства, с помощью которого осуществляют заявляемый способ.

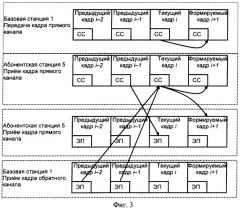

Фиг.3 иллюстрирует понятия текущего кадра, формируемого кадра и предыдущих кадров, а также временные соотношения между ними.

Рассмотрим вариант реализации заявляемого способа адаптивного распределения частотно-временного ресурса, адаптивной модуляции, кодирования и регулировки мощности в системе связи.

Система связи включает, как минимум, одну базовую станцию и N абонентских станций, обслуживаемых данной базовой станцией, где N принимает значения 1, 2 и т.д.

Система связи также включает другие базовые станции, обслуживающие другие абонентские станции.

Базовая станция передает данные на абонентские станции по прямому каналу, а абонентские станции передают данные на базовую станцию по обратному каналу.

Прямые каналы разных базовых станций используют один и тот же частотный ресурс (полосу частот). Обратные каналы разных абонентских станций также используют один и тот же частотный ресурс.

Прямой и обратный каналы могут использовать один и тот же частотный ресурс при временном дуплексе или разные частотные ресурсы при частотном дуплексе.

Данные, передаваемые в прямом канале и предназначенные разным абонентским станциям, в рассматриваемом примере реализации заявляемого способа разделяются между собой по времени, но могут также разделяться по времени и по частоте.

Данные, передаваемые в обратном канале от разных абонентских станций, в рассматриваемом примере реализации заявляемого способа разделяются между собой по времени, но могут также разделяться по времени и по частоте.

Передатчик любой базовой станции системы имеет возможность раз в кадр менять вид кодирования и модуляции передаваемых данных, предназначенных отдельным абонентским станциям, а также перераспределять частотно-временной ресурс прямого канала системы между ними.

Под кадром понимают интервал регулировки вида кодирования и модуляции и назначения частотно-временного ресурса.

Передатчик любой абонентской станции системы имеет возможность раз в кадр менять вид кодирования и модуляции передаваемых данных, а также передавать данные в любой части частотно-временного ресурса кадра обратного канала.

Примерами вида кодирования и модуляции могут служить: сверточный код со скоростью кодирования 1/2 и четырех позиционная квадратурная амплитудная модуляция (4-КАМ); сверточный код со скоростью кодирования 2/3 и 4-КАМ; сверточный код со скоростью кодирования 1/2 и 16-КАМ; или любая другая комбинация одного или нескольких видов кодирования и вида модуляции.

Сверточный код и многопозиционная квадратурная амплитудная модуляция описаны, например, в Дж. Прокис. Цифровая связь. М.: "Радио и связь", 2000 г., главы 4, 5 и 8 [4].

Термины "вид кодирования и модуляции" и "вид модуляции и кодирования" имеют в описании заявляемого способа одинаковое значение и, соответственно, применяются в описании как тождественные.

Приемник базовой станции и приемники абонентских станций при приеме данных имеют возможность измерять энергетические параметры, характеризующие качество приема данных.

В качестве энергетических параметров используют, например, отношение сигнал/шум или отношение сигнал/помеха, или отношение сигнал/(помеха + шум), или нормированные на мощность передачи перечисленные параметры.

При передаче данных в прямом или в обратном канале необходимо принимать их с заданным качеством.

Под качеством понимают, например, вероятность битовой ошибки или вероятность ошибки кадра, или вероятность блоковой ошибки, или задержку при передаче данных, или стабильность задержки при передаче данных, или любую комбинацию перечисленных характеристик.

Для каждого вида кодирования и модуляции и для каждого объема данных, которые надо передать, известны минимальные значения энергетических параметров, обеспечивающих заданное качество.

Например, для типичного для данной системы связи канала распространения могут быть получены методом компьютерного моделирования зависимости вероятности блоковой ошибки от отношения сигнал-шум в канале распространения для всех возможных размеров блоков передаваемых данных.

Пусть заданное качество - вероятность блоковой ошибки 10-3.

Тогда минимальное значение отношения сигнал-шум, обеспечивающее вероятность блоковой ошибки 10-3, - абсцисса точки на графике зависимости вероятности блоковой ошибки от отношения сигнал-шум, ордината которой равна 10-3. Причем, необходимо использовать зависимость, соответствующую размеру блока передаваемых данных, равному объему данных, которые надо передать.

Для лучшего понимания осуществления заявляемого способа служит фиг.2.

На фиг.2 показана базовая станция 1, содержащая как минимум блок 2 кодирования и модуляции, блок 3 демодуляции и декодирования, блок 9 измерения энергетического параметра и блок 4 адаптации, и одна из N имеющихся в системе абонентских станций, обслуживаемых базовой станцией 1, - абонентская станция 5, содержащая, как минимум, блок 6 демодуляции и декодирования, блок 7 измерения энергетического параметра и блок 8 кодирования и модуляции.

Рассмотрим реализацию заявляемого способа на примере передачи данных в прямом канале с базовой станции 1 на абонентскую станцию 5 и в обратном канале с абонентской станции 5 на базовую станцию 1.

На первые N входов базовой станции 1 поступает N сигналов, содержащих данные, которые надо передать N абонентским станциям в формируемом кадре прямого канала. Эти N сигналов поступают на первые N входов блока 4 адаптации.

Блок 4 адаптации формирует служебный сигнал, содержащий вид кодирования и модуляции для каждого из N данных сигналов и описание участка частотно-временного ресурса формируемого кадра прямого канала, выделенного для передачи данных каждой из N абонентских станций, а также содержащий вид кодирования и модуляции для сигнала каждой из N абонентских станций и описание участка частотно-временного ресурса формируемого кадра обратного канала, выделенного для передачи данных с каждой из N абонентских станций.

Под участком частотно-временного ресурса формируемого кадра понимают, например, часть кадра, выделенную для абонентской станции. Тогда участок частотно-временного ресурса кадра можно описать величиной смещения по времени начала и конца участка относительно начала кадра. Такое определение участка частотно-временного ресурса применимо как для кадра прямого канала, так и для кадра обратного канала.

Способ формирования данного служебного сигнала будет подробно раскрыт далее в описании заявляемого способа.

С первых выходов блока 4 адаптации N сигналов, содержащих данные, поступают на первые N входов блока 2 кодирования и модуляции, на второй вход которого поступает служебный сигнал со второго выхода блока 4 адаптации.

Блок 2 кодирования и модуляции в соответствии с полученным служебным сигналом осуществляет кодирование и модуляцию N сигналов, содержащих данные, и формирует кадр прямого канала в соответствии с участками частотно-временного ресурса, назначенного N абонентским станциям.

Вместе с N сигналами, содержащими данные, в формируемом кадре прямого канала передают служебный сигнал, содержащий информацию об используемых видах кодирования и модуляции и о распределении частотно-временного ресурса между абонентскими станциями для кадра, следующего за формируемым кадром непосредственно или через один или более кадров. Данную информацию, содержащуюся в служебном сигнале, будем называть служебным сообщением.

Сформированный кадр с выхода блока 2 кодирования и модуляции поступает на первый выход базовой станции 1, а с первого выхода базовой станции 1 поступает на первый вход абонентской станции 5 и соответственно с него на входы блока 6 демодуляции и декодирования и блока 7 измерения энергетического параметра.

В блоке 6 демодуляции и декодирования демодулируют и декодируют часть полученного кадра, выделенную абонентской станции 5, используя информацию, содержащуюся в служебном сообщении одного из предыдущих принятых кадров и описывающую используемые в полученном кадре виды кодирования и модуляции и распределение частотно-временного ресурса полученного кадра между абонентскими станциями.

В блоке 6 демодуляции и декодирования также демодулируют и декодируют участок полученного кадра, содержащий служебное сообщение, которое будет потом использовано для декодирования соответствующего этому служебному сообщению кадра прямого канала и для кодирования и модуляции, а также формирования кадра обратного канала, соответствующего этому служебному сообщению.

Данные, содержащиеся в полученном кадре и предназначенные абонентской станции 5, с выхода блока 6 демодуляции и декодирования поступают на первый выход абонентской станции 5.

В блоке 7 измерения энергетического параметра по полученному кадру измеряют энергетический параметр.

Сигнал, содержащий измеренный энергетический параметр, поступает с выхода блока 7 измерения энергетического параметра на первый вход блока 8 кодирования и модуляции. На второй вход блока 8 кодирования и модуляции поступает сигнал со второго входа абонентской станции 5, содержащий данные, предназначенные для передачи на базовую станцию 1.

В блоке 8 кодирования и модуляции осуществляют кодирование и модуляцию сигнала, содержащего данные, и сигнала, содержащего измеренный энергетический параметр.

Сигнал обратного канала после кодирования и модуляции поступает с выхода блока 8 кодирования и модуляции на второй выход абонентской станции 5, а с него - на второй вход базовой станции 1, откуда поступает на вход блока 3 демодуляции и декодирования и на вход блока 9 измерения энергетического параметра.

В блоке 3 демодуляции и декодирования осуществляют демодуляцию и декодирование поступившего на него сигнала и получают данные, которые поступают с его второго выхода на второй выход базовой станции 1, а также получают измеренный энергетический параметр, который поступает с его первого выхода на второй вход блока 4 адаптации.

В блоке 9 измерения энергетического параметра по полученному кадру измеряют энергетический параметр, который поступает с выхода блока 9 измерения энергетического параметра на третий вход блока 4 адаптации.

В блоке 4 адаптации адаптивно распределяют частотно-временной ресурс кадров прямого и обратного каналов, адаптивно назначают вид модуляции и кодирования и адаптивно регулируют мощность передачи в формируемых кадрах прямого и обратного каналов.

Более подробно операции заявляемого способа могут быть описаны следующим образом:

Сначала поясним понятия формируемого кадра, текущего кадра и предыдущих кадров и поясним временные соотношения между ними (см. фиг.3).

Кадр прямого канала, который в настоящий момент передают на N абонентских станций и, в частности, на абонентскую станцию 5, а также принимают на N абонентских станций и, в частности, на абонентской станции 5, будем называть текущим кадром. Пусть текущий кадр имеет номер i, где i принимает значения 1, 2 и т.д.

Текущий кадр прямого канала содержит служебное сообщение (на фиг.3 служебное сообщение обозначено как "СС"), описывающее виды кодирования и модуляции, используемые для передачи данных в формируемом кадре прямого канала от базовой станции 1 на N абонентских станций и, в частности, на абонентскую станцию 5, а также участки частотно-временного ресурса формируемого кадра прямого канала, выделенного для передачи указанных данных и очередного служебного сообщения.

Служебное сообщение также описывает виды кодирования и модуляции, используемые для передачи данных в формируемом кадре обратного канала от N абонентских станций и, в частности, от абонентской станции 5 на базовую станцию 1, а также участки частотно-временного ресурса формируемого кадра обратного канала, выделенного для передачи указанных данных.

В приведенном примере формируемый кадр следует сразу за текущим кадром и имеет номер i+1.

Текущий кадр прямого канала принимают на абонентской станции 5 с использованием служебного сообщения, принятого в предыдущем кадре, в приведенном примере имеющим номер i-1.

Также по предыдущему кадру прямого канала с номером i-1 измеряют на абонентской станции 5 энергетический параметр на интервале предыдущего кадра с номером i-1, а по текущему кадру прямого канала измеряют очередной энергетический параметр. На фиг.3 измеренный энергетический параметр обозначен как "ЭП".

Передают текущий кадр обратного канала с абонентской станции 5 на базовую станцию 1 с использованием служебного сообщения, принятого в предыдущем кадре с номером i-1. Текущий кадр обратного канала содержит измеренный энергетический параметр предыдущего кадра с номером i-1.

Принимают текущий кадр обратного канала на базовой станции 1, содержащий энергетический параметр текущего кадра.

При этом при формировании служебного сообщения текущего кадра используют принятые ранее энергетические параметры предыдущих кадров, например с номерами i-1, i-2 и