Механический кодовый замок "тузик"

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области скобяных изделий и касается механического кодового замка преимущественно с отделяемым засовным стержнем, одновременно являющимся органом управления, с управлением в одной степени свободы при вращении, имеющий возможность осуществления сброса кода при повороте и последующего набора кода. Орган управления имеет возможность набора кода с любой точки позиционирования. Данный замок имеет повышенную секретность и устойчивость к вскрытию. 11 ил., 1 табл.

Реферат

Изобретение относится к механическим кодовым устройствам защиты от несанкционированного доступа с несменным кодом, преимущественно, к навесным кодовым замкам.

Существуют кодовые замки, набор кода в которых осуществляется путем поворота нескольких кодовых колец относительно корпуса и установки их в нужное положение. Ориентация при этом производится по специально нанесенным знакам и рискам. В частности [1, 2]. Указанные замки выполнены в виде тел вращения и имеют гантелевидную форму. Засов выполнен в виде стержня с утолщенным наконечником. По внешней форме, не считая наличия открытых кодовых колец, эти замки наиболее близки к заявляемому замку. Однако в указанных замках имеется фактически не одно запорное и кодовое устройство, как в заявляемом замке, а несколько - по числу кодовых колец. Каждое кодовое кольцо работает независимо от другого, и одновременно выполняет функции запорного устройства и кодовой системы. Кодовая система в данном случае состоит из нанесенных на поверхность кодовых колец кодовых знаков.

Недостатками упомянутых замков являются низкая секретность, низкая надежность кода, отсутствие герметичности, неудобство управления. Ну и, конечно же, возможность порчи органов управления, например, стачиванием, закрашиванием, механическим деформированием.

Все эти недостатки являются фактически следствием главного - наличие органов управления кодовой системы (кодовых систем), причем множественных, на поверхности корпуса замка.

Существуют кодовые замки, в которых все управление производится при помощи одной рукоятки с одной степенью свободы - при вращении рукоятки вокруг своей оси, с ориентацией по имеющимся рискам и знакам [5].

У этого замка орган управления высокофункционален. Одной рукояткой и в одной степени свободы производится и набор кода, и управление запором.

Есть возможность доработки замка для управления без кодовых рисок и знаков, а следовательно, без участия зрения. Один шаг до превращения замка в технический аналог заявляемому замку (но этого, насколько мне известно, сделано не было), хоть и работающему по совершенно иному принципу - регистрация набранных разрядов в этом замке осуществляется не на основе кодовых колец, как в заявляемом замке, а при помощи внутренних регистраторов-флажков.

К недостаткам данного замка можно отнести низкую секретность, обусловленную сложностью конструкции, использующей регистраторы.

Есть замки, использующие кодовые кольца, которые находятся внутри корпуса замка, а управление ими осуществляется при помощи выходящего наружу стержня, имеющего две степени свободы: возвратно-поступательное движение вдоль своей оси и вращательное движение вокруг своей оси [3, 4]. Главный недостаток тот же - наличие органа управления кодовой системой на корпусе замка.

Один из этих замков выбран в качестве прототипа - авт.св. № 1252467 [3]. Существенное отличие этого замка от других, объединяющее его с заявляемым замком - наличие засовного стержня, наделенного функцией управления. Однако это управление ограничивается лишь управлением запорным механизмом. Кодовая система управляется отдельно. Объединяет заявляемый замок с прототипом, так же, наличие запорного механизма, явно отделенного от кодовой системы.

Недостатками прототипа являются: большое количество органов управления, их уязвимость для агрессивного внешнего воздействия, низкая герметичность, и, даже полное ее отсутствие при открытом замке. Следует отметить несовершенство запорного механизма, в частности, наличие упоров при повороте засовного стержня. (Замок может быть сломан простым поворотом засовного стержня за упор, что приводит к сминанию кодовых колец.)

Главной целью изобретения является повышение надежности замка в отношении внешней агрессии разных видов, т.е. повышение его живучести.

Поставленную цель можно достичь, применив техническое решение, заключающееся в расположении кодовой системы полностью внутри корпуса замка, лишая ее непосредственной связи с внешней окружающей средой. Функцией органа управления при этом можно наделить засовный стержень. Техническим результатом такого решения становится лишение замка специальных органов управления кодовой системой, что исключает возможность их порчи. Исключается возможность и порчи кодовых знаков и рисок, поскольку их теперь нет.

Достижение главной цели - повышение живучести - требует иного, нежели у прототипа, исполнения запорного механизма, который должен давать возможность вращения засовного стержня без упоров, дабы избежать возможности их слома в принципе, и обеспечивать герметичность корпуса даже при отделенном засовном стержне, что воспрепятствует попаданию в замок влаги и грязи, даже если его в них уронить.

К иным задачам, ставящимся для решения в конструкции замка, относятся: повышение функциональности органов управления, что достигается уменьшением степеней свободы в них до одной (против трех у прототипа); уменьшение габаритов, в основном за счет введения в замок существенно иной, нежели у прототипа, кодовой системы; увеличение секретности замка. Кроме этого, уделялось внимание повышению технологичности производства, чего можно достичь, ориентируясь при изготовлении деталей на операцию штамповки.

Из положительных эффектов, присущих заявляемому замку, стоит отметить возможность механизма управления запором, передавать к нему от корпуса замка большое механическое усилие, причем с усилением поворачивающего запор механического момента, что дает возможность преодолевать большое трение в запоре, если таковое по каким-либо причинам возникнет (например, коррозия, примерзание).

Еще стоит отметить высокую секретность замка, которая достигается тем, что кодовая система, хоть и имеет лишь два кодовых кольца, но поддерживает кодировку до двенадцати, и, в принципе, более, разрядов кода. При этом, имея дело с каким-то конкретным замком, нельзя предсказать, каково количество закодированных в нем разрядов, что делает желание открыть замок методом простого перебора вариантов совершенно бесперспективным. Более квалифицированный вариант перебора кодов по таблицам кодировок так же практически неосуществим, т.к. количество замков с неповторяющимся кодом может быть порядка 10 миллионов.

Заявляемый замок содержит цилиндрический засовный стержень с утолщенным наконечником, который, в отличии от прототипа, наделен возможностью полного управления замком, содержит также корпус, запорный механизм и кодовую систему. При этом в отличие от прототипа, кодовая система расположена полностью внутри корпуса замка без непосредственной связи с внешней окружающей средой.

Засовный стержень заявляемого замка имеет иную конфигурацию вставляемого в замок конца засовного стержня. На нем на поверхности сделана продольная проточка доя связи с запорным механизмом, а так же начинающаяся в конце продольной проточки - радиальная месяцеобразная проточка под запор.

Запорный механизм заявляемого замка совершенно иной, нежели у прототипа. Он состоит из шайбы обвязки запора, расположенной соосно с отверстием в корпусе под засовный стержень, трех толкателей, закрепленных на шайбе обвязки запора и расположенных в создаваемом ими секторе более 200°, запора, расположенного между тремя толкателями и находящегося со всеми тремя в контакте, и фиксатора запора. Причем запорный механизм со вставленным и зафиксированным в нем засовным стержнем имеет возможность осевого вращения относительно корпуса совместно с засовным стержнем в обоих направлениях и без упоров.

Запор в запорном механизме выполнен в виде кольца-эксцентрика, имеющего внутреннее отверстие диаметром, соответствующим диаметру засовного стержня, и выступающий внутрь него полукруглый зуб для сцепления с засовным стержнем через проточку последнего.

Кроме этого, внешний контур засовного кольца имеет криволинейную конфигурацию, рассчитываемую по приведенным в описании формулам. Благодаря этому, засовное кольцо находится всегда в контакте со всеми тремя толкателями при любом возможном для него угле поворота относительно них.

Кодовая система заявляемого замка гак же иная, нежели у прототипа. Она включает в себя сканер и шайбу сброса кода, которые связаны с запорным механизмом, и пакет колец. Пакет колец в свою очередь состоит из двух кодовых кольца и противощелчкового кольца, имеющих возможность вращения в корпусе вокруг оси отверстия для засовного стержень, а так же кольца позиционирования, жестко связанного с корпусом.

Кодовые кольца имеют на своей внутренней поверхности кодовые вырезы разной длины, причем сканер, одновременно охватывающий по ширине весь пакет колец, имеет возможность перемещения одного кодового кольца относительно другого лишь находясь в кодовых вырезах обоих кодовых колец, и при этом, находясь в вырезах кольца позиционирования.

В отличии от обычных кодовых систем, как, в частности, и у прототипа, где разные разряды кода замка кодируются каждый на своем отдельном кодовом кольце, в заявляемом замке все разряды кода кодируются лишь на двух кодовых кольцах, как системе. Причем для каждого разряда кода замка и защиты разрядов кода замка от неверного набора эти кодовые вырезы представляют собой системы вырезов, различные для каждого разряда кода.

Любой замок, каковой бы ни была его конструкция, состоит из засовного элемента (засовный стержень, засовная дужка, ригель), корпуса, запорного механизма и кодовой системы. (В замках с ключами элементом кодовой системы является ключ.) Главным существенным отличием заявляемого замка от всех остальных является полное управление кодовой системой (а также и запорным механизмом) через засовный элемент.

Графические материалы:

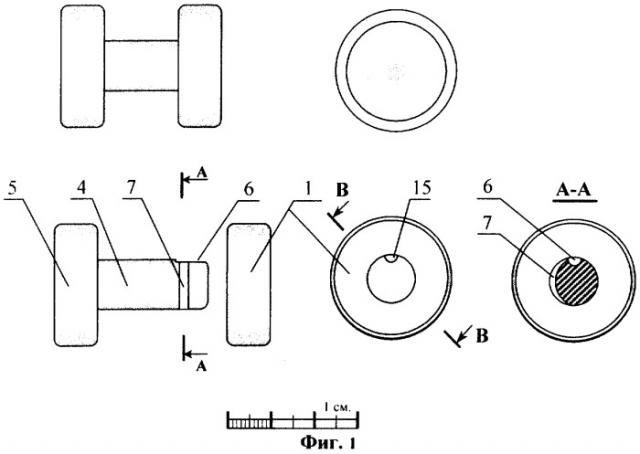

Фиг.1. Внешний вид замка. Показывает гантелевидный вариант исполнения замка, корпус которого выполнен в виде тела вращения. Замок изображен в закрытом и в открытом состояниях.

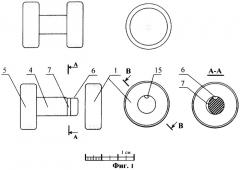

Фиг.2. Замок с литым корпусом, закрывающим стержень. Показывает вариант исполнения замка, в котором засовный стержень защищен корпусом.

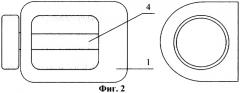

Фиг.3. Использование замка в накладном исполнении. Показывает вариант исполнения замка. Корпус замка находится за створкой или косяком и не виден. Виден засовный стержень, всунутый в проушину и имеющий возможность вращения в плоскости двери.

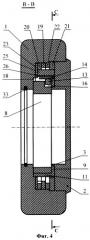

Фиг.4. Боковой разрез замка.

Фиг.5. Фронтальный вид замка при снятой крышке корпуса.

Фиг.6. Вид на кольца замка при боковом срезе корпуса. Показывает расположение обнаженных колец при срезе корпуса сбоку.

Фиг.7. Запорный механизм замка. Показывает механизм запора отдельно и в двух положениях: "главный запор открыт" и "главный запор закрыт".

Фиг.8. К расчету запорного кольца. Иллюстрирует расчет конфигурации внешнего контура запорного кольца.

Фиг.9. Развертка колец. Поясняет работу кодовой системы.

Фиг.10. Таблица кодировки разрядов. Содержит информацию о способе кодировки разрядов кода на кодовых кольцах.

Фиг.11а и 11б. Положения кодовых колец при наборе кода. Показывает различные возможные положения кодовых колец при правильных и не правильных наборах кода.

Основное использование замка предполагается в навесном варианте и в двух модификациях: гантелевидной с открытым засовным стержнем, и с литым корпусом, закрывающим засовный стержень (см. фиг.1, 2). Возможен вариант использования замка в накладном исполнении (см. фиг.3). При этом корпус замка располагается за створкой или косяком двери. Засовный стержень всовывается в проушину двери сквозь косяк и имеет возможность вращения в плоскости двери.

Возможно так же использование замка в качестве защиты на включение или изменение параметров настройки в каких-либо устройствах, например, в качестве кодовой рукоятки газового вентиля. В подобных случаях замок может быть выполнен в виде несъемной ручки.

Устройство замка.

Замок состоит из запорного механизма и кодовой системы, расположенных в корпусе 1 (см. фиг.1), и засовного стержня 4. Корпус выполнен в виде толстостенного цилиндра с дном, в центре которого проделано круглое отверстие, диаметром соответствующее диаметру засовного стержня 4. Сверху цилиндр закрыт глухой впрессованный крышкой 2 (см. фиг.4), которая в своем центре так же имеет глухое отверстие, соответствующее диаметру засовного стержня. Изнутри вокруг отверстия крышка 2 имеет выступающий кольцевой буртик 3.

Засовный стержень 4 (см. фиг.1) с головкой 5 имеет на своем свободном конце, в части, которой он входит в корпус 1 замка, продольную полукруглую канавку 6, а так же радиальную месяцеобразную проточку 7, начинающуюся на оси продольной канавки 6, идущую против часовой стрелки, если смотреть со стороны свободного конца засовного стержня 4, и заканчивающуюся на диаметрально противоположной стороне засовного стержня 4. В центральной своей части она имеет глубину Δ (см. расчет запорного кольца).

Запорный механизм состоит из запорного кольца 8 (см. фиг.4), шайбы обвязки 9 с толкателями 10, 11, 12 (см. фиг.5) и фиксатора запора 13 с пружиной фиксатора 14.

Запорное кольцо 8 имеет смещенное относительно центра кольца (параметры смещения см. в расчете запорного кольца) круглое отверстие, диаметром, соответствующим диаметру засовного стержня, и выступающий внутрь полукруглый зуб 15. Наружная часть запорного кольца 8 имеет криволинейный контур, расчет которого описан ниже. Запорное кольцо 8 на своей наружной поверхности в секторе не (юнее 90° от полукруглого зуба 15 по часовой стрелке при взгляде со стороны крышки корпуса 2 имеет выемку 16, соответствующую по форме фиксатору запора 13 (о нем см. ниже), а так же начинающуюся от нее проточку 17, соответствующую по ширине фиксатору запора 13, идущую в направлении зуба 15 и симметричную относительно этого зуба, являющуюся для фиксатора запора 13 опорной поверхностью.

Запорное кольцо 8 может быть сборным и состоять из двух штампованных колец с различным внешним профилем, и соединенных впоследствии в единое целое.

Запорное кольцо 8 имеет плоские полированные торцевые поверхности. Оно обжато, с одного торца дном корпуса 1 (см. фиг.4), а с другой - буртиком 3 крышки корпуса 2, находясь с обоими в полном круговом контакте при любом угле поворота.

Запорное кольцо 8 помещено между тремя толкателями 10, 11, 12 (см. фиг.5) и находится со всеми тремя в контакте. Толкатели 10, 11, 12 представляют собой лепестки фигурной шайбы обвязки 9 (см. фиг.4), загнутые под прямым углом к ее плоскости и направленные к дну корпуса 1 замка. Расположены толкатели изнутри окружности ⊘Dm (см. расчет запорного кольца и фиг.8) через угол α1 (величина угла дана в описании расчета запорного кольца) в обе стороны относительно толкателя 11. В дне корпуса 1 имеется кольцевая выборка 18 (см. фиг.4) ⊘Dm, в которую толкатели своими концами радиально упираются. В шайбе обвязки 9 имеется круглое отверстие, которым она посажена на кольцевой буртик 3 крышки корпуса 2 с возможностью вращения.

В закрытом состоянии запорное кольцо 8 зафиксировано фиксатором запора 13, имеющим ширину не более половины ширины запорного кольца 8, и высоту, соответствующую высоте сканера 25 (см. ниже в описании кодового механизма и на фиг.4, 5). Фиксатор запора 13 жестко закреплен на конце прямоугольной ленточной пружины фиксатора 14 (см. фиг.5), противоположный конец которой жестко закреплен на толкателе 10.

Расчет внешнего контура запорного кольца 8. Все три толкателя 10, 11, 12 (см. фиг.7) находятся в постоянном контакте с запорным кольцом 8 при любом его угле поворота. При этом ось его полукруглого зуба 15 сцепления с засовным стержнем 4 (см. фиг.1) неподвижна относительно засовного стержня 4. Точка Q (см. фиг.8), в которой эта ось пересекает перпендикулярную ей плоскость запорного кольца 8, принимается за начало координат с осью Y, направленной вверх, и осью X, направленной влево. Запорное кольцо 8 в этой системе координат принимается неподвижным, а шайба обвязки 9 (на фиг.8 она не показана) с толкателями 10, 11, 12 - подвижной, причем в двух степенях свободы. Во-первых, она имеет возможность вращения вокруг своего центра Qо, во-вторых, сам центр Qо имеет возможность перемещения по дуге окружности радиусом r2 из центра Q. Это перемещение ограничено но осп Х величиной Δ. Величина Δ - это расстояние между центром Qо шайбы обвязки и центром Qз внутреннего отверстия запорного кольца 8 при закрытом состоянии замка. При открытом замке центры Qo и Qз совпадают, r2 - радиус внутреннего отверстия запорного кольца 8.

Ось Y является осью симметрии внешнего контура запорного кольца 8. Внутреннее же отверстие запорного кольца 8 смещено. Его центр Qз смещен на величину Δ/2 в направлении оси Х и по дуге окружности радиусом r2 из центра Q.

Максимальный внешний диаметр Dm, за который не должно выходить запорное кольцо 8, радиус окружности r1, на которой находятся контактные точки толкателей 10, 11, 12 и Δ связаны между собой соотношением: Dm>r1+2Δ.

Цель расчет контура, являющегося множеством точек конца вектора r(t).

Верхняя точка этого контура Т0 определяется начальным углом α0 (см. положение толкателя 10). Внешний контур запорного кольца 8 в секторе угла α0 представляет собой дугу окружности радиусом r1 из центра Qо.

Угол αm, задает конечную точку Tm рассчитываемой траектории.

Вектор r высчитывается как функция от параметра t. Параметр t принимает значения от 0, что соответствует начальной точке траектории Т0 до 1, что соответствует конечной точке траектории Tm. Высчитывается вектор r(t) из треугольника со сторонами r1, r2, r(t). В начальной точке траектории Т0 это треугольник QT0Qо, а в конечной точке траектории Tm - треугольник QTmQз.

Длина вектора r(t) рассчитывается по теореме косинусов:

где α(t)=α0+(αm-α0)·t - текущий угол поворота шайбы обвязки с толкателями 10, 11, 12 вокруг запорного кольца 8.

Угол наклона вектора r(t) относительно оси X:

где ξ(t)=180°-α(t)-τ(t), β(t)=β0-2·β0·t,

где

(исходя из: ),

После подстановок, окончательно получаем параметрическую систему уравнений, описывающую вектор r(t) в полярных координатах:

где α(t)=α0+(αm-α0)·t; t=0÷1;

r1 - радиус окружности, на которой находятся контактные точки толкателей 10, 11, 12;

r2 - радиус внутреннего отверстия запорного кольца 8;

Δ - расстояние между центром шайбы обвязки Q0 и центром отверстия запорного кольца Qз при закрытом состоянии замка;

α0 - начальный угол, определяющий начальную точку Т0 рассчитываемого контура.

αm - конечный угол, определяющий конечную точку Tm рассчитываемого контура.

Искомые координаты точек в декартовой системе координат:

X(t)=r(t)·cosγ(t); Y(t)=r(t)·sinγ(t)

Нижний контур рассчитывается аналогично. Вектор r(t) теперь направлен к нижнему по чертежу толкателю 11, отстоящему от верхнего толкателя 10 на угол

Вместо углов α0 и αm ставятся углы:

На стыке между верхним и нижним контурами имеется перепад уровней. Этот перепад образует ступеньку, являющуюся концевым упором для толкателя 11.

Кодовый механизм состоит из двух колец 19 и 20 (см. фиг.4, 6), кольцы позиционирования 21 противощелчкового кольца 22, сбросового кольца 23, сканера 25 (см. фиг.4, 5) с пружиной сканера 26 и зацепов пружины сканера 27 (см. фиг.5) и поджимных пружин 28 и 29 (см. фиг.6).

Кодовые кольца 19 и 20 на поверхностях своих круглых внутренних отверстий имеют кодовые вырезы (см. ниже в конструкции колец), и имеют скользящую посадку в корпусе 1. На своих внешних поверхностях кодовые кольца 19 и 20 имеют вырезы 30. Их глубина соответствует толщине и формовке поджимной пружины 28 (см. ниже). Длина выреза 30 на кодовом кольце 19 превышает (как пример) длину поджимной пружины 28 на 6 подсекторов (о подсекторах см. ниже в конструкции колец), а на кодовом кольце 20 - соответствует ей.

Поджимная пружина 28, размещенная в вырезах 30 кодовых колец 19 и 20, по ширине соответствует суммарной толщине кодовых колец 19 и 20. По длине своей средней линии поджимная пружина 28 имеет две прорези от краев к центру. В результате этого на ней образованы четыре лепестка, соединенные посредине перемычкой, и пружина имеет Н-образную форму. Лепестки загнуты в сторону корпуса 1 и радиацию подпружинивают кодовые кольца 19 и 20 каждое в отдельности. К кодовому кольцу 20 поджимная пружина 28 крепится жестко в своей центральной части.

Кольцо позиционирования 21 плотно посажено в корпус 1. На внутренней поверхности своего отверстия оно имеет вырезы (об их форме см. ниже в конструкции колец) по числу точек позиционирования.

Притивощелчковое кольцо 22 имеет внутреннее отверстие меньшего диаметра, чем кольцо позиционирования 21 и вырезы на внутренней поверхности (см. в конструкции колец), по числу вырезов кольца позиционирования. Противощелчковое кольцо 22 имеет скользящую посадку в корпусе 1 и радиально подпружинено поджимной пружиной 29. Прорезь 31 под эту пружину на внешней поверхности противощелчкового кольца 22, длиннее поджимной пружины 29 на один подсектор (о подсекторах см. ниже в конструкции колец), Поджимная пружина 29 жестко зафиксирована в прорези кольца позиционирования 21 на его внешней поверхности.

Сбросовое кольцо 23 (см. фиг.5) на поверхности своего внутреннего отверстия имеет вырез под толкатель 11, благодаря чему жестко фиксируется относительно него. Сбросовое кольцо 23 может иметь вырезы и под другие толкатели. Относительно корпуса оно имеет скользящую посадку, изготовлено из тонкого пружинящего листового металла и на торцевой поверхности имеет просечку, образующую пружинящий лепесток 24 (см. фиг.6), имеющий возможность вхождения в вырез для зацепления 32 на торцовой поверхности кодового кольца 20.

Сканер 25 (см. фиг.4) располагается параллельно осям колец кодового механизма. Его длина такова, что он перекрывает кодовые кольца 19 и 20, противощелчковое кольцо 22 и кольцо позиционирования 21. (О параметрах его сечения см. ниже в конструкции колец.) Сканер жестко закреплен в центре ленточной пружины сканера 26 (см. фиг.5), утолщенной в центре, как рессора, имеющей на внутренней поверхности на своих концах зацепы 27. В открытом состоянии замка пружина сканера 26 максимально ослаблена и расположена по диаметру Dm (см. расчет запорного кольца и фиг.8). При этом она охватывает сектор, в который попадают толкатели 10 и 12, и находится в контакте с ними своими зацепами 27 (см. фиг.5).

На внутренней поверхности отверстия дна корпуса 1 может быть предусмотрена канавка для размещения в ней уплотнительного кольца 33 (см. фиг.4).

Как вариант исполнения, сбросовое кольцо 23 (см. фиг.6) может иметь два пружинящих лепестка 24, направленных в одном направлении, но отогнутых в разные стороны. При этом сбросовое кольцо 23 располагается между кодовыми кольцами 19 и 20, имеющими каждое по вырезу для зацепления 32 на торцах, направленных к сбросовому кольцу 23. Поджимная пружина 28 при этом отсутствует, и кодовые кольца 19 и 20 имеют по своей поджимной пружине каждое. Кодировка первого разряда кодовых колец 19 и 20 в этом случае может отличаться от описанной ниже.

Как вариант исполнения, замок может не иметь сбросового кольца 23, а иметь сбросовую пружину, один конец которой крепится к толкателю 10, 11 или 12, а второй имеет П-образную хвостовую часть, которой она охватывает одновременно оба кодовых кольца 19 и 20 по их внутренним боковым срезанным граням с оставленными выступами для зацепления, и подпружинивается к кодовым кольцам 19 и 20 радиально.

Как вариант исполнения, замок может не иметь специального сбросового устройства вообще. Кодовые кольца 19 и 20 при этом должны иметь по одному радиально выступающему внутрь длинному зубу, выходящему за уровень (внутренний диаметр) противощелчкового кольца 22. Однако количество возможных кодовых комбинаций в этом случае значительно снижается.

Как вариант исполнения, кодовые кольца 19 и 20 и противощелчковое кольцо 22 могут не иметь поджимных пружин, если они сами выполнены пружинящими и деформированы перед сборкой в эллипсоидальные.

Как вариант исполнения, пружина сканера 26 может иметь не переменную толщину, а переменную ширину с сужением на концах.

Конструкция колец. Вес кольца, кроме сбросового 23, разделены на равные сектора в соответствии с количеством точек позиционирования (например, 15 или 18, исходя из соображений удобства пользования и технологичности изготовления), каждый из которых, в свою очередь, делится еще на четыре равных подсектора. Теоретически их число может быть и другим. Но три не достаточно для обеспечения высокой секретности, а пять - избыточно. Для удобства рассмотрения, кольца лучше представить в линейной развертке, см. фиг.9. (Вид на кольца со стороны корпуса 1 (см. фиг.1), имеющей отверстие под засовный стержень 4).

Кодовые кольца 19 и 20 имеют кодовые вырезы 34, длина которых соответствует одному или нескольким подсекторам. Кроме этого, каждое кодовое кольцо имеет по одному глубокому вырезу 35, занимающему один подсектор. Его глубина больше, чем глубина кодовых вырезов 34.

Кольцо позиционирования 21 имеет трапецеидальные (трапеция равнобедренная) вырезы 36. Эти вырезы таковы, что на уровне (диаметре), соответствующем исходному уровню 37 (внутреннему диаметру) кодовых колец 19 и 20, его тангенциальный размер соответствует двум подсекторам. Дно вырезов находится па уровне 38 глубоких вырезов 35 кодовых колец 19 и 20. Между трапецеидальными вырезами получаются, соответственно, трапецеидальные выступы. Их тупые верхние углы имеют скругленные фаски, а высота составляет четыре-пять глубин кодовых вырезов 34.

Противощелчковое кольцо 22 так же имеет трапецеидальные (равнобедренная трапеция с теми же углами) вырезы 39, по протяженность их дна составляет три подсектора, и уровень дна находится на исходном уровне 37 кодовых колец 19 и 20. По середине дна трапецеидального выреза 39 имеется вырез шириной в один подсектор до уровня 38 глубоких вырезов 35 кодовых колец 19 и 20. Трапецеидальные выступы, образованные между трапецеидальными вырезами 39, в основании занимают один подсектор. Они так же, как и у кольца позиционирования 21, имеют скругленные фаски, но их верхний уровень 40 выше верхнего уровня 41 трапецеидальных выступов кольца позиционирования 21.

Сканер 25 в разрезах в плоскости кольца позиционирования 21 и противощелчкового кольца 22 имеет трапецеидальную форму со скругленными фасками тупых углов, и его высота соответствует разности уровня 38 глубоких вырезов кодовых колец 19 и 20 и верхнего уровня 40 противощелчкового кольца 22. Углы наклона сторон сканера 25 соответствуют углам наклона трапецеидальных вырезов 36 и 37. В сечении в плоскости кодовых колец 19 и 20 сканер имеет прямоугольную форму. Ширина его, как и ширина по малому основанию трапеции в других разрезах без учета фасок - меньше ширины одного подсектора.

Кодовые вырезы 34 на кодовых кольцах 19 и 20 для первого разряда кода замка расположены относительно сектора, находящегося правее сканера и отстоящего от исходного сектора, в котором находится сканер, на количество секторов, соответствующее значению первого разряда кода. Например, если значение первого разряда кода равно пяти, то сектор, относительно которого располагаются кодовые вырезы, отстоит от сканера па пять секторов (см. цифру "1", обозначающую номер разряда, вверху фиг.9. Рядом с ней в скобках указано значение разряда кода "5".) Кодовые вырезы 34 для второго разряда кода сделаны в секторе, находящемся левее сектора первого разряда (см. цифру "2" вверху фиг.9), и т.д. При этом надо учитывать, что понятия "правее" и "левее" употреблены для развертки неразрезанных колец, то есть, указываемые положения могут находиться на кодовых кольцах 19 и 20, в принципе, где угодно.

Кодовые вырезы 34 относительно секторов, соответствующих разрядам кода (кодировка разряда), выполнены в соответствии с таблицей кодировки разрядов (см. фиг.10) в графе "Кодировка разряда". Размещение относительно одного и того же сектора кодировок более одного разряда невозможно.

Относительно секторов, которые не заняты под кодировку разрядов кода (см. фиг.9), сделаны кодовые вырезы 34 для защиты разрядов кода от неправильного набора (см. фиг.10, в графе "Кодировка защиты разряда").

В шестом разряде закодированы глубокие прорези, и защита разряда отсутствует.

Таблица кодировки разрядов кодовых колец является универсальной. В каких бы местах и в какой бы последовательности не располагались разряды на кодовых кольцах, кодовые вырезы должны делаться в соответствии с этой таблицей. Получена эта таблица методом процессорного моделирования.

Для первого разряда желательна постановка двойной защиты, то есть для защиты от неправильного набора сделаны кодовые вырезы защиты разряда относительно двух ратных секторов.

Не все кодовые комбинации могут иметь место в данной кодовой системе. Об одном ограничении уже говорилось: в одном и том же секторе не могут быть размещены разные разряды кода. Следовательно, например, не могут употребляться кодовые комбинации, содержащие две одинаковые цифры подряд, например "22".

Недопустимы так же последовательности, приводящие к сбросу кода, например код, начинающийся как "46", поскольку в этом случае второй разряд находится за точкой сброса кода. Тем не менее, кодировка разрядов в секторах, соответствующих коду "46" допустима, только означать она будет, например, код "41В1" (В=11) в случае, если деление колец кодового механизма произведено на пятнадцать секторов. То есть, в коде наличествуют четыре разряда, хотя закодированы только два. Имеет место удлиненный код.

Такие случаи не исключение, а правило. Практически половина допустимых кодов - удлиненные. Количество набираемых разрядов, необходимых для открывания замка при закодированных шести разрядах, может достигать двенадцати.

При наличии шести закодированных разрядов кода, промежуток между глубокими вырезами 35 на кодовых кольцах 19 и 20 в исходном их состоянии, т.е. после сброса, равен четырем подсекторам. Но ничто не запрещает сделать его, например, в десять подсекторов. Таким образом, можно получать кодовые комбинации очень высокой сложности. В данном описании этот вопрос не рассматривается.

Количество кодовых комбинаций можно так же увеличить, применив, например, зеркальную сборку механизма замка, или поменяв направление сброса.

Описание работы замка.

Функционально замок работает следующим образом. Для закрывания замка засовный стержень 4 (см. фиг.1) вставляют в отверстие корпуса 1 до упора в крышку корпуса 2 (см. фиг.4), что возможно сделать, лишь совместив продольную канавку 6 (см. фиг.1) на засовном стержне 4 с полукруглым зубом 15. Далее корпус 1 поворачивают относительно засовного стержня 4 (или засовный стержень 4 относительно корпуса 1) по часовой стрелке. При этом в секторе поворота α1 (см. фиг.7) запорное кольцо 8 закрывает замок. Позиционирование при этом отключено. На этом участке можно вернуться назад и открыть замок снова. При дальнейшем повороте после закрывания замка запорным кольцом 8 замок перейдет в режим позиционирования. Появятся щелчки и перемещение по точкам позиционирования. Далее продолжают поворот в том же направлении на произвольный угол более 360°. При этом произойдет сброс набранного при открывании замка кода. Замок закрыт.

Для открывания замка, сначала сбрасывают неверно набранный код, если его набор имел место. Для этого производят поворот по часовой стрелке на произвольный угол более 360°. Затем начинают набор первого разряда, сменив направление вращения. Количество пройденных точек позиционирования подсчитывается в уме до набора нужного значения. Затем производят смену направления вращения и набор второго разряда и т.д. Если набор всех разрядов произведен правильно, далее, при повороте против часовой стрелки, позиционирование отключается, замок переходит в режим управления запорным кольцом 8, которое при дальнейшем вращении выходит из проточки в засовном стержне. Продолжение вращения в точке открывания замка станет невозможным, так как появится упор.

В зависимости от сборки механизма замка, последовательность действий может быть и другой, например, зеркально противоположной, или с иным направлением сброса.

Работа запорной системы проиллюстрирована двумя чертежами (см. фиг.7). На первом - замок в открытом состоянии. Центр отверстия запорного кольца 8 совпадает с центром отверстия в корпусе 1 (см. фиг.1). При закрывании механическое усилие передается с одной стороны от засовного стержня 4 на полукруглый зуб 15 запорного кольца 8 (см. фиг.7), вокруг оси которого оно и поворачивается, а с другой стороны - от корпуса замка к шайбе обвязки 9. Толкатели 10, 11, 12 поворачиваются, заставляя закрываться запорное кольцо 8, пока толкатель 11, скользящий по нижнему контуру запорного кольца 8 не дойдет в этом кольце до упора, образованного выступом нижнего контура. Фиксатор запора 13 при этом скользит по проточке 17 запорного кольца 8. Пружина фиксатора 14 стремится отдалить фиксатор запора 13 от запорного кольца 8, но ей препятствуют силы со стороны кодового механизма. Когда при движении толкателя 11 относительно запорного кольца 8 достигается крайнее положение, соответствующее упору, фиксатор запора 13 оказывается над отверстием под фиксатор 16 в запорном кольце 8 и, поскольку ему уже проточка 17 не мешает, утапливается в него, фиксируя положение запорного кольца 8 в закрытом состоянии и соединяя запорное кольцо 8 и шайбу обвязки 9 в связанное механическое целое.

Теперь вращающий момент от засовного стержня передается на шайбу обвязки 9, в одном направлении - через упор на запорном кольце 8, а в другом - через фиксатор запора 13 и пружину фиксатора 14.

От толкателей 10 и 12 шайбы обвязки 9 после закрывания замка усилие передается на пружину сканера 26 (см. фиг.5) через зацепы на концах пружины 27, за которые толкатели 10 и 12 ее тянут - каждый в свою сторону в зависимости от направления движения. При этом противоположные концы пружины сканера 26 остаются свободными, и при деформации пружины сканера 26 могут скользить по толкателям 12 или 10 соответственно.

Пружина сканера 26 тянет за собой жестко закрепленный на ней сканер 25, который, перескакивая из выреза 36 (см. фиг.9) в следующий вырез 36 на кольце позиционирования 21, что это позиционирование и обеспечивает.

В вырезах 36 кольца позиционирования 21 сканер 25 имеет свободу перемещения в размере двух подсекторов. Здесь происходит набор кода. Если код набран правильно, сканер 25 проваливается в совмещенные друг с другом глубокие вырезы 35 кодовых колец 19 и 20, тем самым, позволяя фиксатору запора 13 (см. фиг.5) выйти из зацепления с запорным кольцом 8. Если далее осуществляют движение в нужном направлении, то фиксатор запора 13 двигается по проточке 17 в запорном кольце 8, которое подпирает его снизу. Из-за этого фиксатор запора 13 не позволяет сканеру 25 выйти из выреза кольца позиционирования 21. Теперь связанными механически становятся корпус 1 с кольцом позиционирования 21 и сканер 24 с пружиной сканера 25. Усилие от этого блока через зацепы пружины сканера 27 передается на освободившуюся шайбу обвязки 9 (см. фиг.7), которая, поворачиваясь, перемещает запорное кольцо 8. Запорное кольцо 8 выходит из месяцеобразной проточки 7 (см. фиг.1) засовном стержне 4, высвобождая его.

Работа кодовой системы. Прежде чем приступить к набору кода, кодовые кольца 19 и 20 надо привести в исходное состояние друг относительно друга и относительно любой произвольной точки позиционирования. Это осуществляется при помощи сбросового кольца 23 (см. фиг.6). Вращая корпус 1 по часовой стрелке, кодовые кольца 19 и 20 поворачивают вместе с ним до тех пор, пока пружинящий лепесток 24 не зайдет в зацепление с вырезом 32 на торце кодов