Шина

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к шине, например пневматической шине, предназначенной для движения по льду. Шина содержит слой пенорезины, расположенный на поверхности, контактирующей с поверхностью дороги, причем слой пенорезины имеет степень расширения 3-50%. Для формирования слоя пенорезины используют резиновую смесь, содержащую натуральный каучук и полибутадиеновый каучук в качестве резинового компонента, углеродную сажу, кремнезем, органические волокна (а), не содержащие микрочастицы, и органические волокна (б), содержащие микрочастицы, причем соотношение смешивания органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, с органическими волокнами (б), содержащими микрочастицы, находится в диапазоне 98/2-2/98. Шина позволяет обеспечить превосходную характеристику на льду (рабочие характеристики торможения и сцепления на плоскости), одновременно достигается удобство и простота при изготовлении шины на заводе. 1 н. и 8 з.п., 2 табл., 3 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к шине, например пневматической шине, предназначенной для движения по льду, а более конкретно к шине, которая обладает превосходной рабочей характеристикой на льду, а также удобна и проста при изготовлении на заводе.

Предшествующий уровень техники

С тех пор, как началось контролируемое использование шипованных шин, активно ведутся исследования протектора шины, преследующие конкретную цель улучшения рабочих характеристик торможения и сцепления шины на поверхности дороги, покрытой льдом и/или снегом (именуемых далее рабочей характеристикой на льду). На поверхности дороги, покрытой льдом и/или снегом, возможно образование пленки воды за счет фрикционного нагрева в области контакта между поверхностью дороги, покрытой льдом и/или снегом, и шиной, и т.п., вследствие чего появляющаяся пленка воды снижает коэффициент трения в области контакта между поверхностью дороги, покрытой льдом и/или снегом, и шиной. По этой причине рабочая характеристика на льду в значительной степени зависит от функции удаления пленки воды, краевого эффекта и эффекта шипов в протекторе шины. Чтобы улучшить рабочую характеристику шины на льду, необходимо дополнительно усилить влияние функции удаления водяной пленки, краевого эффекта и эффекта шипов в протекторе шины.

Для придания шине функции удаления водяной пленки, на поверхности этой шины формируют многочисленные микроскопические сливные каналы (глубина и ширина которых составляет примерно 100 мкм). Таким образом, эти микроскопические сливные каналы удаляют пленку воды, увеличивая коэффициент трения в области контакта шины с поверхностью дороги, покрытой льдом и/или снегом. Однако в этом случае возникает проблема, связанная с тем, что хотя и можно улучшить рабочую характеристику на льду на начальной стадии эксплуатации шины, по мере постепенного износа шины в результате увеличения пробега ее рабочая характеристика на льду необратимо ухудшается.

Мерой предотвращения ухудшения рабочей характеристики на льду даже в случае, если шина изношена, считают формирование раковин в протекторе. В этой связи в JP-A-4-38207 указано, что на протектор шины наносят пенорезину для формирования микроскопических сливных каналов на поверхности протектора. Однако даже тогда, когда обод изнашивается во время увеличения пробега шины, короткие волокна, не расположенные по существу параллельно изнашиваемой поверхности, нелегко удалить из протектора, вследствие чего изначально предусматриваемые микроскопические сливные каналы не всегда можно сформировать эффективно, а коэффициент трения на поверхности дороги, покрытой льдом и/или снегом, не претерпевает значительное увеличение. Кроме того, удаление коротких волокон из протектора весьма зависит от условий движения и т.п., так что возникает проблема, заключающаяся в том, что невозможно с гарантией улучшить рабочую характеристику на льду.

Кроме того, в JP-A-11-48264 указано, что резиновую смесь, содержащую пенообразующее вещество, смешивают с органическими волокнами, что уменьшает вязкость по сравнению с вязкостью резиновой смеси в период достижения температуры, соответствующей максимальной температуре вулканизации, перед вулканизацией резиновой смеси. Вместе с тем, когда протектор шины создают с использованием такой резиновой смеси, на поверхности протектора шины возникает эффект формирования микроскопических сливных каналов, усиливающий влияние функции удаления пленки воды, но и в этом случае еще остается поле деятельности для усиления краевого эффекта и эффекта шипов (эффекта царапанья).

Помимо этого, в соответствии с JP-A-2001-233993 предложено придавать органическому волокну разные функциональные возможности. Например, предложено включать в органическое волокно, имеющее некоторый заданный диаметр, микрочастицы, имеющие некоторый заданный размер частиц, такие как микрочастицы стекла, микрочастицы гидроксида алюминия, микрочастицы глинозема, микрочастицы железа, микрочастицы (мет)акриловой смолы, микрочастицы эпоксидной смолы и т.п., для формирования органических волокон, содержащих микрочастицы, с целью введения их в резиновый компонент для шины. Для дополнительного усиления влияния функции удаления пленки воды, а также для усиления краевого эффекта в шине предложено в такой резиновой смеси, содержащей органические волокна, содержащие микрочастицы и резиновый компонент, использовать смолу, вязкость которой меньше, чем вязкость резинового компонента в период, когда температура резиновой смеси достигает максимальной температуры вулканизации во время вулканизации, в качестве материала, представляющего собой органическое волокно.

За счет использования органического волокна, содержащего микрочастицы, усиливают влияние функции удаления пленки воды, эффект увеличения коэффициента трения и краевой эффект. Однако органическое волокно, в состав которого включены такие микрочастицы, необходимо делать до некоторой степени толще в диаметре, что ухудшает экструдированную поверхность, приводя к снижению удобства и простоты использовании на заводе, а также оказывает влияние на вспененный слой, образующий микроскопические сливные каналы, во время экструзии.

Краткое изложение сущности изобретения

Поэтому задача изобретения состоит в том, чтобы решить вышеупомянутые проблемы обычной технологии и разработать шину, имеющую превосходную рабочую характеристику на льду (рабочие характеристики торможения и сцепления на плоскости), при разработке которой предпринята надлежащая попытка использования органических волокон, содержащих микрочастицы, для повышения удобства и простоты использования на заводе и гарантированного формирования микроскопических сливных каналов, проявляющих функцию удаления пленки воды и достаточно проявляющих краевой эффект или эффект шипов.

Были проведены различные исследования и было обнаружено, что когда резиновые смеси смешивают не только с органическими волокнами, содержащими микрочастицы, но и с адекватным количеством органического волокна, не содержащего микрочастицы, ухудшение экструдированной поверхности при экструзии можно предотвратить за счет предпочтительного использования микрочастиц, имеющих твердость по Моосу, превышающую твердость льда, вследствие чего можно развить значительный эффект царапанья на части поверхности резины протектора, т.е. использование таких твердых микрочастиц в случае формирования раковин на части поверхности резины протектора способствует формированию микроскопических сливных каналов, сильнее проявляющих краевой эффект и эффект шипов на этой части поверхности, следовательно, становится возможным и достаточное проявление функции удаления пленки воды, образующейся на поверхности дороги, покрытой льдом и/или снегом, что приводит к совершенно превосходной рабочей характеристике на льду, а также к удобству и простоте использования; в результате этих исследований и было сделано данное изобретение.

Вышеупомянутая задача решается за счет выбора следующей конструкции, описываемой ниже.

(1) Шина, содержащая слой пенорезины, расположенный на поверхности, по существу контактирующей с поверхностью дороги, причем слой пенорезины имеет степень расширения 3-50% и содержит заданные количества, по меньшей мере, натурального каучука и полибутадиенового каучука в качестве резинового компонента, при этом натуральный каучук составляет 20-70 массовых частей, а полибутадиеновый каучук - 30-80 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента, и 5-55 массовых частей углеродной сажи на 100 массовых частей резинового компонента, 5-55 массовых частей кремнезема на 100 массовых частей резинового компонента, а также заданные количества (а) органических волокон, не содержащих микрочастицы, и (б) органических волокон, содержащих микрочастицы.

(2) Шина, описанная в пункте (1), в которой суммарное количество органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, и органических волокон (б), содержащих микрочастицы, находится в диапазоне 1-5 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента.

(3) Шина, описанная в пункте (1) или (2), в которой соотношение смешивания органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, с органическими волокнами (б), содержащими микрочастицы, находится в диапазоне 98/2-2/98.

(4) Шина, описанная в пункте (1) или (2), в которой соотношение смешивания органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, с органическими волокнами (б), содержащими микрочастицы, находится в диапазоне 95/5-5/95.

(5) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, микрочастицы содержатся в количестве 5-50 массовых частей на 100 массовых частей органического волокна.

(6) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой микрочастицы в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, имеют твердость по Моосу не менее 2 и средний размер частиц 10-30 мкм, а не менее 80 массовых процентов согласно подсчету частот распределения размеров частиц находятся в диапазоне 10-50 мкм.

(7) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой органическое волокно, используемое в органических волокнах (а), не содержащих микрочастицы, и органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, имеет диаметр 0,01-0,1 мм и длину 0,5-20 мм.

(8) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой микрочастицы в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, имеют подсчет частот не менее чем для 20 массовых процентов на пиковом значении распределения размеров частиц.

(9) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой микрочастицы в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, имеют характеристическое отношение не менее чем 1,1 и содержат угловую часть (угловые части).

(10) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой микрочастицы в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, выбраны из неорганических микрочастиц и органических микрочастиц.

(11) Шина, описанная в любом из пунктов (1)-(4), в которой смола в органическом волокне представляет собой, по меньшей мере, одну высокомолекулярную полимерную смолу, выбранную из полиэтиленовой и полипропиленовой смол, и имеет температуру плавления не более 190°С.

Краткое описание чертежей

Ниже приводится описание изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:

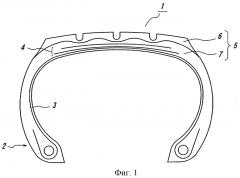

на фиг.1 представлено условное сечение шины, соответствующей изобретению;

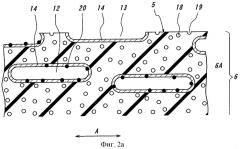

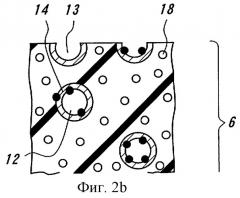

на фиг.2а и 2b представлены условные сечения протекторной части в шине, соответствующей изобретению, проведенные в окружном направлении и направлении ее ширины, соответственно; и

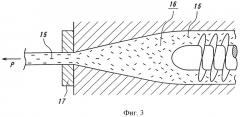

на фиг.3 представлен условный вид, иллюстрирующий теорию ориентации органических волокон, содержащих микрочастицы в заданном направлении.

Подробное описание изобретения

Шина, соответствующая изобретению, - это шина, содержащая слой пенорезины, расположенный на поверхности, по существу контактирующей с поверхностью дороги, а конкретно - пневматическая шина, содержащая слой пенорезины, который содержит заключенные в нем замкнутые ячейки, расположенные на поверхности протектора шины, по меньшей мере, контактирующей по существу с поверхностью дороги, как показано на фиг.1-3.

Например, как показано на фиг.1, шина 1 согласно изобретению содержит пару бортовых частей 2, радиальный каркас 3, тороидально простирающийся между бортовыми частями 2, брекерный пояс 4, расположенный на наружной периферийной поверхности коронной части каркаса 3 для проявления эффекта обода, и протектор 5, состоящий из беговой части 6 и базовой части 7. Помимо этого, внутренняя конструкция шины 1, за исключением протектора 5, аналогична обычной радиальной шине, так что ее описание опущено.

Поверхностная часть протектора 5, т.е. беговая часть 6 представляет собой слой 6А пенорезины, как показано на фиг.2. Этот слой 6А пенорезины содержит многочисленные длинные ячейки 12, окруженные защитным слоем 14, структура которого такова, что обеспечивается ориентация (а) органических волокон, не содержащих микрочастицы, и (б) органических волокон, содержащих микрочастицы, в окружном направлении шины. Таким образом, имеются защитный слой 14, содержащий микрочастицы 20, и защитный слой 14, не содержащий микрочастицы.

На способ изготовления шины 1 конкретных ограничений нет. Например, новую шину получают путем вулканизации в заданной пресс-форме при заданной температуре под заданным давлением. В результате невулканизированный протектор вулканизируется с получением шины 1, имеющей беговую часть, состоящую из слоя 6А пенорезины, соответствующего изобретению.

Кроме того, когда неотвержденную беговую часть 6 нагревают в пресс-форме, что подробнее описано ниже, органические волокна (а), не содержащие микрочастицы, и органические волокна (б), содержащие микрочастицы, плавятся (или размягчаются), вследствие чего их вязкость уменьшается (до вязкости расплава), а газ, образующийся за счет реакции расширения пенообразующего вещества, примешанного в резину, сохраняется в матрице резины, а также в промежутках между органическими волокнами, имеющими относительно низкую вязкость во время плавления. В результате, как показано на фиг.2, после охлаждения в слое 6А пенорезины возникают многочисленные длинные ячейки 12, ориентированные в окружном направлении (по стрелке А) шины.

Слой 6А пенорезины имеет длинные ячейки 12, сферические раковины 18 и т.п., как показано на фиг.2. Во время пробега шины, на поверхности слоя 6А пенорезины из-за износа поверхности протектора раскрываются пониженные части 13 длинных ячеек 12 и заглубленные части 19 сферических раковин 18. Длинные ячейки разбросаны в шине 1 по всему слою 6А пенорезины, так что даже если часть поверхностного слоя, содержащая органические волокна, претерпевает дальнейшее утонение ввиду износа, то раскрываются новые пониженные части 13 и заглубленные части 19, вследствие чего можно успешно поддерживать высокую рабочую характеристику на льду. Кроме того, защитные слои 14 органических волокон (б), содержащих микрочастицы, и сами микрочастицы 20 проявляют не только износостойкость в части поверхностного слоя, но и достаточный краевой эффект и эффект шипов, так что возможно дополнительное улучшение рабочей характеристики на льду.

Слой 6А пенорезины в беговой части 6 протектора имеет степень расширения 3-50%. Слой пенорезины содержит, по меньшей мере, натуральный каучук и полибутадиеновый каучук в качестве резинового компонента, при этом натуральный каучук составляет 20-70 массовых частей, а полибутадиеновый каучук - 30-80 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента, и 5-55 массовых частей углеродной сажи на 100 массовых частей резинового компонента, 5-55 массовых частей кремнезема на 100 массовых частей резинового компонента, а также заданные количества (а) органических волокон, не содержащих микрочастицы, и (б) органических волокон, содержащих микрочастицы.

Ниже приводится подробное описание слоя пенорезины.

Хотя резиновый компонент в слое пенорезины содержит заданное количество, по меньшей мере, натурального каучука и полибутадиенового каучука, он может содержать и другой каучук (другие каучуки).

Количество натурального каучука в резиновом компоненте предпочтительно должно составлять 20-70 массовых частей, а более предпочтительно - 30-50 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента. Кроме того, количество полибутадиенового каучука предпочтительно должно составлять 30-80 массовых частей, а более предпочтительно - 50-70 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента. Когда количество натурального каучука превышает 70 массовых частей или когда количество бутадиенового каучука меньше 30 массовых частей, возникает опасность, что это негативно повлияет на рабочие характеристики шины, так что рабочая характеристика на льду ухудшится. С другой стороны, когда количество полибутадиенового каучука превышает 80 массовых частей или когда количество натурального каучука меньше 20 массовых частей, возникает проблема с удобством и простотой использования шины.

В соответствии с целью применения, можно выбрать другой каучук, пригодный для введения в резиновый компонент, и он может включать в себя, например, сополимер стирола и бутадиена (SBR) и т.п.

В случае использования в протекторе шины резиновый компонент предпочтительно должен иметь температуру стеклования не выше -60°С. Когда резиновый компонент, имеющий такую температуру стеклования, используют в протекторе и т.п., достаточная упругость резиноподобного материала поддерживается даже в низкотемпературном регионе, что позволяет проявить приемлемую рабочую характеристику на льду.

В слое пенорезины, поскольку углеродная сажа улучшает динамические свойства этого слоя резины и повышает обрабатываемость и т.п., можно надлежащим образом использовать хорошо известные разновидности углеродной сажи, чтобы выбрать каждый из таких параметров, как значение поглощения I2, удельную площадь поверхности СТАВ (цетилтриметиламмонийбромида), значение поглощения N2, значение поглощения DBP (дибутилфталата) и т.п. в подходящем диапазоне. В качестве разновидностей углеродной сажи можно указать, например, такие как SAF (печная сажа со сверхвысоким сопротивлением истиранию), ISAF-LH (печная сажа с очень высоким сопротивлением истиранию для низкогистерезисной резины), HAF (печная сажа с высоким сопротивлением истиранию), HAF-HS (печная сажа с высоким сопротивлением истиранию для шин, собираемых в полудорновом барабане) и т.п.

Углеродная сажа входит в состав слоя пенорезины в количестве 5-55 массовых частей, а предпочтительно - 10-50 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента. Когда количество углеродной сажи превышает 55 массовых частей, рабочие характеристики шины ухудшаются, что негативно влияет на рабочую характеристику шины на льду, и когда количество углеродной сажи меньше 5 массовых процентов, это также негативно влияет на рабочую характеристику шины на льду.

Кремнезем, используемый в слое пенорезины, - это не только диоксид кремния, но и наполнитель на основе кремниевой кислоты, и он включает в себя конкретно ангидрид кремниевой кислоты, гидрат окиси кремния и такие силикаты, как силикат кальция, силикат алюминия и т.п.

Кремнезем входит в состав слоя пенорезины в количестве 5-55 массовых частей, а предпочтительно - 30-50 массовых частей на 100 массовых частей резинового компонента. Когда количество кремнезема превышает 55 массовых частей, рабочие характеристики шины ухудшаются, что негативно влияет на рабочую характеристику шины на льду, и когда количество кремнезема меньше 5 массовых процентов, это также негативно влияет на рабочую характеристику шины на льду.

Кроме того, слой пенорезины, соответствующий изобретению, содержит заданные количества (а) органических волокон, не содержащих микрочастицы, и (б) органических волокон, содержащих микрочастицы.

Когда органические волокна (б), содержащие микрочастицы, входят в состав слоя пенорезины, на поверхности протектора шины проявляются эффекты увеличения слива воды и увеличения трения, что способствует улучшению рабочей характеристики на льду. Вместе с тем, когда для введения микрочастиц в органические волокна (б), содержащие микрочастицы, используют материал, имеющий относительно высокую твердость, может возникнуть опасность, что этот материал негативно повлияет на поверхность формованного тела шины во время экструзии невулканизированной резины вследствие взаимосвязи с размером органического волокна, содержащего микрочастицы, и обусловит ухудшение обрабатываемости на заводе. Поэтому предпочтительно, чтобы слой пенорезины содержал смешанные в заданном соотношении органические волокна (а), не содержащие микрочастицы, и органические волокнам (б), содержащие микрочастицы. Это соотношение смешения органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, с органическими волокнами (б), содержащими микрочастицы, предпочтительно находится в диапазоне 98/2-2/98, а более предпочтительно - 95/5-5/95.

В данном изобретении суммарное количество органических волокон (а), не содержащих микрочастицы, и органических волокон (б), содержащих микрочастицы, в слое пенорезины предпочтительно находится в диапазоне 1-5 массовых частей, а более предпочтительно - 1,5-3 массовых части на 100 массовых частей резинового компонента. Когда это суммарное количество меньше 1 массовой части, может не проявиться в достаточной степени эффект смешивания органических волокон или эффект царапанья, и не будет реализовано соответствующее этим эффектам достаточное улучшение рабочей характеристики на льду. При этом, если содержание превышает 5 массовых частей, то снижается удобство и простота применения экструзии, вызывая ухудшение экструдированной поверхности, а также растрескивание или иное нежелательное проявление в вулканизированной резине или протекторе шины.

Ниже приводится описание органического волокна, используемого в органических волокнах (а), не содержащих микрочастицы, и в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы. Кроме того, в обоих случаях (а) и (б) не обязательно используется органические волокна одного и того же материала, формы, диаметра, длины и т.п. Можно использовать другие виды волокон. В любом случае, желательно использовать органическое волокно, обладающее нижеследующими свойствами.

На материал органического волокна, используемого в органических волокнах (а), не содержащих микрочастицы, и в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, конкретных ограничений нет, так что его можно выбирать в соответствии с целью применения. Вместе с тем, в изобретении предпочтительно использовать смолу, имеющую такую характеристику вязкости, что вязкость падает по сравнению с вязкостью матрицы резины в резиновом компоненте, когда температура приближается к максимальной температуре вулканизации во время вулканизации вследствие вышеупомянутой взаимосвязи с резиновым компонентом. То есть смола для органического волокна имеет такую теплофизическую характеристику, что плавится (включая размягчение), когда резиновая смесь приближается к максимальной температуре вулканизации. Когда смола для органического волокна имеет такую теплофизическую характеристику, вышеупомянутые длинные ячейки способны функционировать как микроскопический сливной канал, который можно легко сформировать в вулканизате, полученном путем вулканизации резиновой смеси.

Кроме того, в том смысле, в каком он употребляется в данном описании, термин «максимальная температура вулканизации» означает максимальную температуру резиновой смеси, достигаемую во время вулканизации. Например, в случае вулканизации в пресс-форме резиновая смесь достигает максимальной температуры за время, в течение которого резиновая смесь находится в пресс-форме и извлекается из нее, а затем охлаждается. Максимальную температуру вулканизации можно измерить, например, путем погружения термопары в резиновую смесь. Также можно измерить вязкость матрицы резины с помощью конусного вискозиметра, капиллярного вискозиметра и т.п.

Следовательно, в качестве смолы, используемой в изобретении, предпочтительной является вышеупомянутая высокомолекулярная полимерная смола, имеющая температуру плавления ниже максимальной температуры вулканизации, и т.п. Такая кристаллическая высокомолекулярная полимерная смола быстро плавится в резиновой смеси во время вулканизации с увеличением разности между температурой плавления и максимальной температурой вулканизации, так что время падения вязкости высокомолекулярной полимерной смолы по сравнению с вязкостью матрицы резины уменьшается. Поэтому когда высокомолекулярная полимерная смола расплавляется, газы, существующие в резиновой смеси, включая газ, образующийся из пенообразующего вещества, примешанного в резиновую смесь, собираются внутри высокомолекулярной полимерной смолы, имеющей вязкость, меньшую, чем вязкость матрицы резины. В результате ячейки, имеющие слой смолы, содержащий микрочастицы, нанесенный на матрицу резины, т.е. в вулканизированной резине, находящейся в нераздробленном состоянии, эффективно образуются капсулообразные длинные ячейки, покрытые высокомолекулярной полимерной смолой. В слое пенорезины, образующем беговую часть протектора шины, капсулообразные длинные ячейки появляются на поверхности протектора во время пробега шины, а их пониженные части, образующиеся за счет реализации функции износа как микроскопические сливные каналы, по существу проявляют краевой эффект и эффект шипов в дополнение к эффекту удаления пленки воды.

В отличие от этого, когда температура плавления смолы для органического волокна близка к максимальной температуре вулканизации резиновой смеси, смола не плавится быстро на начальной стадии вулканизации, а расплавляется на последней стадии вулканизации. На последней стадии вулканизации часть газа, существующего в резиновой смеси, отбирается в матрицу вулканизированной резины, а не собирается внутри расплавленной смолы. В результате эффективное образование длинных ячеек, работающих, по существу, как микроскопический сливной канал, не происходит. Кроме того, если температура плавления смолы для органического волокна оказывается слишком низкой, то когда органические волокна смешивают и перемешивают с резиновой смесью, это вызывает сплавление органических волокон друг с другом, приводящее к неудовлетворительному диспергированию органических волокон. В последнем случае эффективное образование длинных ячеек, работающих по существу как микроскопический сливной канал, также не происходит. Поэтому предпочтительно выбирать температуру плавления смолы для органического волокна таким образом, чтобы эта смола не плавилась и не размягчалась при температуре, имеющей место на каждом этапе перед вулканизацией, и чтобы вязкость смолы изменялась противоположно вязкости матрицы резины при вулканизации.

На верхний предел температуры плавления органического волокна конкретных ограничений нет, за исключением того, что он должен быть ниже, чем максимальная температура вулканизации матрицы резины, но в предпочтительном варианте он должен быть, по меньшей мере, на 10°С, а в более предпочтительном варианте - по меньшей мере, на 20°С ниже, чем максимальная температура вулканизации. Хотя температура промышленной вулканизации резиновой смеси в общем случае составляет максимум 190°С, температуру плавления смолы обычно задают, например, не превышающей 190°С, предпочтительно - не превышающей 180°С, а более предпочтительно - не превышающей 170°С.

Кроме того, температуру плавления смолы можно измерить с помощью хорошо известного устройства для измерения температуры плавления. Например, такой температурой плавления может быть пиковая температура плавления, измеренная с помощью измерительного устройства на основе цифрового преобразователя сигналов (DSC).

Органическое волокно, соответствующее изобретению, может быть изготовлено из кристаллической высокомолекулярной полимерной смолы и/или некристаллической (аморфной) высокомолекулярной полимерной смолы. Однако, как упоминалось выше, при некоторой температуре происходит сильное изменение вязкости из-за фазового превращения, а регулирование вязкости осуществляется просто с тем, чтобы в предпочтительном варианте органическое волокно формировалось из органического материала, содержащего большое количество кристаллической высокомолекулярной полимерной смолы, а в более предпочтительном варианте формирование происходило только из кристаллической высокомолекулярной полимерной смолы.

В качестве кристаллической высокомолекулярной полимерной смолы можно использовать гомополимеры, сополимеры и их смеси, имеющие температуру плавления, регулируемую в широком диапазоне, такие как полиэтилен (РЕ), полипропилен (РР), полибутилен, полибутиленсукцинат, полиэтиленсукцинат, синдиотактический 1,2-полибутадиен (SPB), поливиниловый спирт (PVA), поливинилхлорид (PVC) и т.п. Кроме того, в эти смолы можно вводить добавку. Возможно использование одной добавки либо сочетания двух или более добавок. Среди этих кристаллических высокомолекулярных полимерных смол, предпочтительными являются полиолефины и сополимеры полиолефинов. Полиэтилен (РЕ) и полипропилен (РР) являются более предпочтительными с той точки зрения, что у них более низкая температура плавления, да и обращаться с ними просто.

В качестве некристаллической высокомолекулярной полимерной смолы можно использовать полиметилметакрилат (РММА), сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS), полистирол (PS), полиакрилонитрил, их сополимеры, их смеси и т.п. Возможно использование одной такой смолы либо сочетания двух или более смол.

В органических волокнах (а), не содержащих микрочастицы, и органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, предпочтительно, чтобы органическое волокно имело длину 0,5-20 мм, а более предпочтительно - 1-10 мм. Когда органические волокна, имеющие такую длину, присутствуют в вулканизированной резине, составляющей слой пенорезины, они эффективно проявляют краевой эффект и эффект шипов, а также вместе с пенообразующим веществом или подобным ему веществом, которые описаны ниже, могут эффективно образовывать длинные ячейки, способные функционировать, по существу, как микроскопический сливной канал. Когда длина органического волокна меньше 0,5 мм, вышеупомянутые эффекты могут не проявиться в достаточной степени, а когда она превышает 20 мм, органические волокна сплетаются друг с другом, вследствие чего возникает тенденция к ухудшению диспергируемости.

Также предпочтительно, чтобы органическое волокно имело диаметр 0,01-0,1 мм, а более предпочтительно - 0,015-0,09 мм. Когда диаметр органического волокна меньше 0,01 мм, легко вызывается срезание, так что краевой эффект и эффект шипов могут не проявиться в достаточной степени, а если диаметр превышает 0,1 мм, то возникают проблемы с обрабатываемостью.

Рассматриваемые в изобретении микрочастицы, содержащиеся в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, включают в себя неорганические микрочастицы и органические микрочастицы. В качестве упомянутых микрочастиц приемлемы микрочастицы стекла, микрочастицы гидроксида алюминия, микрочастицы глинозема, микрочастицы железа и т.п. В качестве упомянутых органических микрочастиц можно использовать упоминавшиеся выше микрочастицы (мет)акриловой смолы, микрочастицы эпоксидной смолы и т.п. Возможно использование одной разновидности таких частиц либо сочетания двух или более их разновидностей. Среди них органические микрочастицы являются предпочтительными с той точки зрения, что они обеспечивают превосходный эффект царапанья на льду.

Микрочастицы, используемые в изобретении, предпочтительно должны иметь твердость по Моосу не менее 2, а более предпочтительно - не менее 5. Когда твердость по Моосу у этих микрочастиц не меньше, чем твердость льда (1-2) или составляет не менее 2, возможно более интенсивное проявление эффекта царапанья на поверхностной части слоя пенорезины в протекторе. Таким образом, получаемая шина имеет большой коэффициент трения с поверхностью дороги, покрытой льдом и/или снегом, и превосходную рабочую характеристику на льду (рабочую характеристику торможения и сцепления шины на плоскости, проявляемую на поверхности дороги, покрытой льдом и/или снегом).

В качестве микрочастиц, имеющих такую высокую твердость, упомянем микрочастицы гипса, кальцита, флюорита, ортоклаза, кварца, граната и т.п. В частности, в качестве предпочтительных микрочастиц, имеющих твердость по Моосу не менее 5, упомянем микрочастицы силикатного стекла (твердость 6,5), кварца (твердость 7,0), плавленого глинозема (твердость 9,0) и т.п. Среди этих материалов дешевыми и простыми в применении являются силикатное стекло, глинозем (оксид алюминия) и т.п.

Среди этих частиц предпочтительно не менее 80 массовых процентов, а более предпочтительно - не менее 90 массовых % согласно подсчету частот распределения размеров частиц, проведенному для микрочастиц, находятся в диапазоне 10-50 мкм, а средний размер частиц находится в диапазоне 10-30 мкм.

Когда размер частиц при вышеупомянутом подсчете частот составляет менее 10 мкм, микрочастицы легко агрегируются друг с другом при изготовлении органических волокон (б), содержащих микрочастицы, и возникает тенденция к ухудшению их диспергируемости. Кроме того, когда такие органические волокна используются в шине, может не проявиться в достаточной степени эффект царапанья или эффект шипов. А когда упомянутый размер превышает 50 мкм, во время изготовления органических волокон (б), содержащих микрочастицы, часто возникают такие дефекты, как разрыв волокон, вследствие чего эффективное получение желаемых органических волокон (б), содержащих микрочастицы, может оказаться невозможным.

Также предпочтительно, чтобы микрочастицы в органических волокнах (б), содержащих микрочастицы, имели подсчет частот не менее чем для 20 процентов их массы, предпочтительно - не менее чем для 25 процентов их массы, а более предпочтительно - не менее чем для 30 процентов массы, на пиковом значении распределения размеров частиц. Когда подсчет частот микрочастиц на пиковом значении показывает, что таких микрочастиц не менее 20 массовых процентов, кривая распределения размеров частиц, полученная для микрочастиц, становится имеющей малый радиус кривизны, а размер частиц становится одинаковым. В результате при формировании органического волокна, содержащего микрочастицы, разрыв волокон происходит с трудом, кроме того, когда такие органические волокна используются в шине, происходит надлежащая стабилизация рабочей характеристики на льду. В отличие от этого, когда подсчет частот микрочастиц на пиковом значении показывает, что таких микрочастиц менее 20 массовых процентов, при формировании волокон их разрыв происходит легко, и также легко возникает разброс рабочих характеристик на льду. Кроме того, когда размер частиц находится в вышеупомянутом диапазоне, и этот размер частиц становится большим, рабочая характеристика шины на льду улучшается.

В том смысле, в каком он употребляется в данном описании, термин «подсчет частот» означает массовый процент микрочастиц, попадающих в пределы ширины отрезка деления, когда размер частиц разделен на отрезки шириной по 2 мкм в распределении размеров частиц (на кривой распределения размеров частиц), а термин «подсчет частот на пиковом значении» означает подсчет частот в пределах ширины отрезка деления, включающего в себя максимальное пиковое значение на кривой распределения размеров частиц.

Микрочастицы предпочтительно имеют характеристическое отношение не менее 1,1, а также содержит угловую часть (угловые части). В частности, характеристическое отношение составляет не менее 1,2, а более предпочтительно - не менее 1,3. Кроме того, выражение «присутствие угловой части (угловых частей)» означает, что поверхность микрочастицы в целом не является ни сферической поверхностью, ни поверхностью, очерченной гладкими кривыми.

В качестве микрочастиц в изобретении можно использовать микрочастицы, уже содержащие угловую часть (угловые части). Однако даже если микрочастицы имеют сферическую форму, путем напыления в процессе эксплуатации можно сформировать угловую часть (угловые части) на поверхности микрочастиц. Кроме того, в микрочастице уже может присутствовать совокупность угловых частей.

Форму микрочастицы можно определить, наблюдая микрочастицы в электронный микроскоп. Когда характеристическое отношение, представляющее собой отношение размера вдоль большой оси к размеру вдоль малой оси в микрочастице, составляет не менее 1,1, оказывается возможным эффективное заострение угловой части (угловых частей), образующихся на поверхности микрочастицы. Если в шине или аналогичном изделии используют органические волокна, содержащие такие микрочастицы, можно существенно усилить краевой эффект или эффект шин.

В органическом волокне, содержащем микрочастицы, предпочтительно, чтобы количество содержащихся в нем микрочастиц составляло 5-50 массовых частей, а бо