Радиоинтроскоп

Иллюстрации

Показать всеРадиоинтроскоп предназначен для поиска и локализации неоднородностей среды и, прежде всего, замаскированных в укрывающей поверхности нелинейных анизотропных рассеивателей искусственного происхождения, содержащих в своем составе полупроводниковые элементы. В нем одновременно используются два свойства таких объектов при их радиолокационном зондировании: преобразовывать частоту сигнала в высшие гармоники и изменять его поляризацию. Технический результат достигается частотно-поляризационным разделением сигналов в антенном датчике, в результате которого обеспечивается, во-первых, развязка передатчика и приемника на частоте зондирующего сигнала и, во-вторых, прохождение сигнала, отраженного нелинейным анизотропным рассеивателем, на вход приемника. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к радиолокации, а именно к методам определения местоположения неоднородностей в различных средах при облучении их высокочастотным электромагнитным полем, и может быть использовано в радиоволновой технике измерения диэлектрических параметров материалов и в подземной геофизике.

Известна радиолокационная задача поиска и обнаружения так называемых нелинейных рассеивателей (HP) - неоднородностей среды с нелинейными электромагнитными свойствами /1/. Известны радиолокационные устройства, либо непосредственно предназначенные для решения указанной задачи, либо которые очевидным образом можно применить для ее решения без внесения в них принципиальных изменений /2, 3, 4, 5/. В /2, 3/ используется способность HP преобразовывать в процессе переотражения частоту зондирующего сигнала в высшие гармоники, по интенсивности которых после их частотной селекции в приемниках принимается решение о наличии HP. В /4/ используется другой, менее информативный «энергетический» метод обнаружения HP, основанный на нелинейной зависимости мощности отраженного сигнала от мощности зондирующего, которая выявляется путем управляемой с помощью антенной системы вариации мощности облучающего HP сигнала. С помощью устройства /5/, в котором измеряется мощность кроссполяризационной составляющей отраженного сигнала, также можно обнаруживать HP, но только тех из них, которые обладают дополнительным свойством поворачивать плоскость поляризации отраженного сигнала относительно плоскости поляризации зондирующего сигнала. Важно отметить, что большинство HP искусственного происхождения, замаскированные в укрывающей поверхности, - радиоэлектронные схемы промышленного шпионажа (разнообразные «жучки»), электронные взрыватели и т.п., содержащие в своем составе полупроводниковые элементы - диоды, транзисторы и т.д., - обладают таким деполяризующим (анизотропным) свойством. В /5/ поляризационная селекция HP достигается взаимно ортогональным расположением передающего зонда, преобразующего электрический сигнал генератора высокой частоты в линейно поляризованную электромагнитную волну, и приемного зонда, преобразующего кроссполяризационную составляющую отраженной волны во входной сигнал приемника.

Недостатком аналогов является низкая эффективность решения ими задачи обнаружения HP вследствие следующих причин:

- для /2, 3/ - это малая пригодность их антенных систем для решения интересующей нас задачи радиоинтроскопии - поиска и локализации находящихся в укрывающей поверхности HP с расстояний, соизмеримых с длиной волны зондирующего сигнала, когда обследуемая поверхность располагается в ближней зоне перемещающейся вдоль нее антенной системы;

- для /4/ - это относительно высокий уровень помеховых сигналов от укрывающей поверхности при отсутствии возможности обнаружения HP по тонкой структуре отраженного сигнала, а именно с помощью частотной - в смысле кратных гармоник, - селекции изотропных HP или поляризационной селекции анизотропных HP;

- для /5/ - это недостаточная развязка по полю между приемным и передающим зондами, несмотря на их оптимальную взаимно ортогональную ориентацию в пространстве, в результате чего зондирующий сигнал проникает в приемник и снижает тем самым контрастность наблюдения HP.

Наиболее близким к предлагаемому является радиоинтроскоп, реализующий «Способ контроля анизотропии диэлектрической проницаемости диэлектриков» /6/, в котором измеряется уровень кроссполяризационной составляющей отраженного сигнала. Поляризационная обработка в /6/ производится с помощью простого антенного датчика в виде отрезка волновода прямоугольного сечения с двумя взаимно ортогональными - передающим и приемным зондами, открытый конец (раскрыв) которого располагается параллельно обследуемой поверхности и излучает волну типа Н10. В предположении наличия HP с анизотропными свойствами принимаемый раскрывом сигнал содержит кроссполяризационную составляющую, воспринимаемую волноводом как волна типа H01.

Недостаток прототипа состоит в его низкой чувствительности при обнаружении HP вследствие недостаточной развязки по полю между приемным и передающим зондами.

Целью изобретения является повышение чувствительности радиоинтроскопа при поиске нелинейных анизотропных неоднородностей среды.

Для достижения поставленной цели в радиоинтроскоп, содержащий волновод прямоугольного сечения с вертикально расположенной узкой стенкой размером b и широкой стенкой размером а=η b, соединенный с генератором высокой частоты передающий зонд и соединенный с первым входом приемника первый приемный зонд, размещенный в узкой стенке первого волновода, дополнительно введены второй, соосный с первым, волновод прямоугольного сечения с горизонтально расположенной узкой стенкой размером b*=а и широкой стенкой размером а*=η b*, соединенный с первым путем плавного перехода широкой стенки первого волновода в узкую стенку второго волновода и узкой стенки первого волновода - в широкую стенку второго волновода, второй приемный зонд, соединенный со вторым входом приемника и размещенный в широкой стенке первого волновода, причем передающий зонд размещается в широкой стенки второго волновода, частота F генератора высокой частоты выбирается из условия

где f10 - минимальная критическая частота первого волновода, а приемник выполняет функцию фильтра второй гармоники 2F в сигналах, принимаемых первым и вторым приемными зондами.

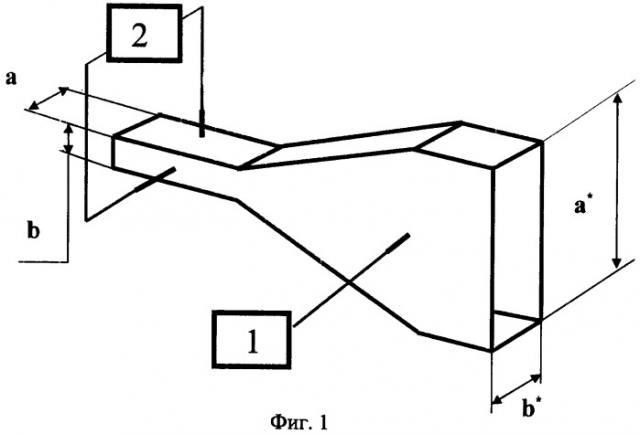

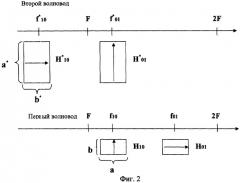

На фиг.1, 2 проиллюстрированы

- схема устройства (фиг.1), где помимо антенного датчика в виде двух плавно соединенных первого и второго волноводов изображены подключенные к нему генератор высокой частоты 1 и приемник 2;

- взаимное расположение частоты F генератора высокой частоты, второй гармоники 2F и критических частот волноводов на оси частот (фиг.2).

Перейдем к рассмотрению работы радиоинтроскопа фиг.1, используя следующие обозначения:

- Н10, H01 - типы волн первого волновода с соответствующими им критическими частотами f10 и f01;

- Н* 10, H* 01 - типы волн второго волновода с соответствующими им критическими частотами f* 10 и f* 01.

В дальнейшем для удобства и без потери общности будем предполагать, что излучаемый сигнал имеет горизонтальную поляризацию. Применительно к рассматриваемой пространственной ориентации антенного датчика (фиг.1) волны Н10 и H* 01 имеют вертикальную, а волны H01 и Н* 10 - горизонтальную поляризацию.

При совпадении размера b* узкой стенки второго волновода с размером а широкой стенки первого волновода получаем совпадение критических частот

Генератор высокой частоты 1 с помощью передающего зонда возбуждает во втором волноводе зондирующий сигнал - горизонтально поляризованную волну типа H* 10, причем на частоте F, превышающей критическую частоту f* 10, но не превышающей критическую частоту f* 01

В результате облучения зондирующим сигналом изотропной поверхности с анизотропными HP на раскрыв второго волновода со стороны обследуемой поверхности возвращается отраженный сигнал, имеющий горизонтально поляризованную составляющую частоты F от изотропной поверхности, горизонтально и вертикально поляризованные составляющие частоты 2F - от анизотропных HP. Зондирующий сигнал и составляющие отраженного сигнала частоты F не проникают в первый волновод ввиду закритичности частоты F для всех типов его волн. Отраженный HP сигнал на второй гармонике 2F с любой поляризацией может распространяться от раскрыва до приемного зонда с малыми потерями, если частота 2F превышает критическую частоту f01:

которая является максимальной среди всех рассматриваемых критических частот. Система неравенств (2), (3) определяет условие для выбора частоты F. Для решения этой системы введем предположение о совпадении коэффициента пропорциональности η (1<η) между размером широкой и узкой стенок для обоих волноводов

откуда вытекает взаимосвязь критических частот f10 и f01, а также f*10 и f*01 /7/:

Решая систему неравенств (2), (3) с учетом (1) и (5), получим ограничения на выбор зондирующей частоты:

Таким образом, положительный эффект достигается частотно-поляризационным разделением сигналов в антенном датчике, в результате которого обеспечивается, во-первых, развязка передатчика и приемника на частоте зондирующего сигнала и, во-вторых, прохождение сигнала, отраженного нелинейным анизотропным рассеивателем, на вход приемника.

Обнаружение HP осуществляется традиционным путем:

- фильтрацией и детектированием сигналов двойной частоты 2F в двух каналах приемника, связанных с первым и вторым приемными зондами соответственно;

- суммированием их выходных сигналов с последующим отображением с помощью индикаторного устройства для возможности наблюдения результатов суммирования оператором, принимающим решение о наличии HP.

Приемные и передающий зонды емкостного типа в виде погруженных в волноводы штырей размещены в серединах соответствующих стенок и соединены с генератором высокой частоты и приемником внутренним проводником соответствующей коаксиальной линии. Расстояние между приемными зондами и задней (глухой) стенкой первого волновода составляет четверть длины волны полезного сигнала частоты 2F. Длины каждого из волноводов и переходной секции между ними, имеющей вид секториального рупора, выбираются достаточно большими, чтобы обеспечить плавное изменение волнового сопротивления, формирование волн типа Н10, H01 (в первом волноводе) и Н* 10, H* 01 (во втором волноводе) и затухание волн высших типов.

Источники информации

1. Мусабеков П.М., Панычев С.Н. Нелинейная радиолокация: методы, техника и область применения. Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники, 2000 г., №5, с.54-61.

2. Патент RU 2079856 С1.

3. Патент RU 2166769 C1.

4. Патент RU 2205429 C2.

5. Патент RU 2121671 C1.

6. Патент SU 1737366 A1.

7. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. Москва, 1978 г.

Радиоинтроскоп, содержащий первый волновод прямоугольного сечения с вертикально расположенной узкой стенкой размером b и широкой стенкой размером а=η b, соединенный с генератором высокой частоты передающий зонд и соединенный с первым входом приемника первый приемный зонд, размещенный в узкой стенке первого волновода, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй, соосный с первым волновод прямоугольного сечения с горизонтально расположенной узкой стенкой размером b*=а, и широкой стенкой размером а*=η b*, соединенный с первым путем плавного перехода широкой стенки первого волновода в узкую стенку второго волновода и узкой стенки первого волновода - в широкую стенку второго волновода, второй приемный зонд, соединенный со вторым входом приемника и размещенный в широкой стенке первого волновода, причем передающий зонд размещается в широкой стенке второго волновода, частота F генератора высокой частоты выбирается из условия

где f10 - минимальная критическая частота первого волновода, а приемник выполняет функцию фильтра второй гармоники 2F в сигналах, принимаемых первым и вторым приемными зондами.