Способ нахождения лигандов

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к конъюгату мишень соединению, выбранному из группы

и

где

означает мишень,

R и R' каждый независимо означает незамещенную (C1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20)алифатическую группу, незамещенный арил или замещенный арил, где арил является радикалом, выбранным из группы, включающей фенил, нафтил, тетрагидронафтил, инданил, инденил, пиридил, пиразинил, пиримидинил, пирролил, пиразолил, имидазолил, тиазолил, оксазолил, изооксазолил, тиадиазолил, оксадиазолил, тиофенил, фуранил, хинолинил, изохинолинил; m означает 0, 1 или 2; и n означает 1 или 2. Описаны также библиотека соединений, способ идентификации соединений, способ идентификации потенционального лиганда. Настоящее изобретение может способствовать открытию лекарственных препаратов. 5 н. и 15 з.п. ф-лы, 8 ил., 4 табл.

Реферат

Предпосылки создания изобретения

Способ открытия лекарственных препаратов обычно начинается с широкого функционального скрининга библиотек соединений с целью идентификации ограниченных примеров сродства для последующей оптимизации в медицинской химии. Однако, не все представляющие интерес мишени поддаются такому скринингу. В некоторых случаях анализ, который ответственен за высокоэффективный скрининг, недоступен. В других случаях мишень может характеризоваться многочисленными типами связывания, так что результаты таких скринингов неоднозначны и их трудно интерпретировать. В других случаях условия анализов для проведения высокоэффективных испытаний являются такими, что они способны привести к случайным ошибочным результатам. В результате, существует необходимость в альтернативных способах нахождения лигандов, которые необязательно зависят от функциональных испытаний.

Описание чертежей

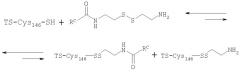

Фиг.1А является схематической иллюстрацией одного варианта осуществления способа присоединения. Белок, содержащий группу -SH, реагирует с множеством потенциальных лигандов. Определяется потенциальный лиганд, который обладает присущим ему сродством к связыванию с мишенью, и лиганд превращается во включающий идентифицированную связующую детерминанту (представлено кругом), которая не включает дисульфидную составляющую.

Фиг.1Б является схематическим изображением теории после присоединения. Когда белок, содержащий группу -SH, уравновешивается, как минимум, одним содержащим дисульфид потенциальным лигандом, наиболее предпочтительно в присутствии восстанавливающего агента, устанавливается равновесие между модифицированным и не модифицированным белком. Если потенциальный лиганд не обладает свойственным ему сродством к связыванию с белком-мишенью, равновесие смещается в сторону не модифицированного белка. И наоборот, если потенциальный лиганд обладает свойственным ему сродством к белку, равновесие смещается в сторону модифицированного белка.

Фиг.2А и 2Б представляют пример эксперимента по присоединению. Фигура 2А представляет разрешенный масс-спектр реакции тимидилатсинтазы ("TS") с пулом 10 различных потенциальных лигандов с небольшим или вообще с отсутствующим сродством к связыванию с TS. Фиг.2В представляет разрешенный масс-спектр реакции TS с пулом 10 различных потенциальных лигандов, где один из потенциальных лигандов характеризуется присущим ему сродством к связыванию с ферментом.

Фиг.3А, 3Б и 3В демонстрируют влияние концентрации восстанавливающего агента в приведенном в качестве иллюстрации эксперименте по присоединению. Фиг.3А представляет разрешенный масс-спектр, когда реакция проводится без 2-меркаптоэтанола. Фиг.3Б представляет разрешенный масс-спектр, когда такая же реакция проходит в присутствии 0,2 мМ 2-меркаптоэтанола. Фиг.3В представляет разрешенный масс-спектр, когда та же реакция проводится в присутствии 20 мМ 2-меркаптоэтанола.

Фиг.4А, 4Б и 4В демонстрируют влияние числа оптимальных лигандов в библиотеке в типичном эксперименте по присоединению. Фигура 4А представляет эксперимент по присоединению с использованием библиотечного пула, включающего 20 потенциальных лигандов. Фигура 4В представляет эксперимент по присоединению с использованием библиотечного пула, включающего 50 потенциальных лигандов. Фигура 4С представляет эксперимент по присоединению с использованием библиотечного пула, включающего 100 потенциальных лигандов.

Фиг.5 является схематическим изображением того, когда первоначально выбранная связующая детерминанта RD использовалась для создания библиотеки соединений, включающих RD, а также ее варианты. Эта фигура иллюстрирует эксперимент по присоединению, когда модифицированная библиотека включала соединение, которое включало вариант первой связующей детерминанты, RD', a также вторую связующую детерминанту RE. Как показано, эти две связующие детерминанты затем соединяются друг с другом с образованием конъюгированной молекулы, в которой отсутствует дисульфидная связь.

Фиг.6 схематически представляет два эксперимента по присоединению, которые используются для идентификации двух связующих детерминант, RD и RE, которые затем соединяются друг с другом с образованием конъюгированной молекулы.

Фиг.7 схематически представляет два эксперимента по присоединению, где вторая связующая детерминанта RE идентифицируется при наличии связывания RD. Однажды идентифицированные две связующие детерминанты затем соединяются с образованием конъюгированной молекулы.

Фиг.8 схематически представляет один вариант осуществления способа присоединения, где используется удлинитель, включающий первую и вторую функциональные группы. Как показано, мишень, включающая группу -SH, связывается с удлинителем, включающим первую функциональную группу X, которая способна образовывать ковалентную связь с реакционноспособной группой -SH, и вторую функциональную группу -SR1', которая способна образовывать дисульфидную связь. Образующийся в результате присоединения удлинителя комплекс затем связывается с рядом потенциальных лигандов. Удлинитель предоставляет одну связующую детерминанту (круг) и потенциальный лиганд предоставляет вторую связующую детерминанту (квадрат), и в результате связующие детерминанты соединяются друг с другом с образованием конъюгированного соединения.

Краткое изложение сущности изобретения

Изобретение относится к способам нахождения лигандов, использующим технологию присоединения.

Согласно одному аспекту изобретение относится к конъюгату, включающему соединение-мишень, выбранному из группы, состоящей из

и

где

означает мишень,

R и R' каждый независимо означает незамещенную (С1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20)алифатическую группу, незамещенный арил или замещенный арил;

m означает 0, 1 или 2; и

n означает 1 или 2.

В особом варианте осуществления изобретения мишенью является полипептид или белок, который может быть, например, выбран из группы, состоящей из ферментов, рецепторов, факторов транскрипции, лигандов рецепторов, факторов роста, цитокинов, иммуноглобулинов, ядерных белков, компонентов трансдукции сигнала и аллостерических регуляторных ферментов. Ковалентная связь между связью -S-S- и соединением-мишенью может быть обратимой или необратимой.

В другом аспекте изобретение касается библиотеки соединений, где каждый член имеет формулу, выбранную из группы, состоящей из

и

,

где R и R' каждый независимо означает незамещенную (С1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20)алифатическую группу, незамещенный арил

или замещенный арил;

m означает 0, 1 или 2 и

n означает 1 или 2.

Библиотека предпочтительно содержит, как минимум, 5 членов, более предпочтительно, как минимум, около 100 членов и атомная масса отдельных членов библиотеки предпочтительно отличается на, как минимум, 5 единиц массы, более предпочтительно примерно на 10 атомных единиц массы.

В другом аспекте изобретение касается способа, включающего:

а) идентификацию первого соединения формулы RDSSR1, которое связывается с белком-мишенью;

б) идентификацию второго соединения формулы RESSR1, которое связывается с белком-мишенью и

в) образование конъюгированного соединения, включающего RD и RE, где RD и RE каждый независимо означает незамещенную (С1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20)алифатическую группу, незамещенный арил и замещенный арил; и R1 означает незамещенную (С1-С10)алифатическую группу, замещенную (С1-С10)-алифатическую группу, незамещенный арил. В особом варианте осуществления данного способа идентификация второго соединения, которое присоединяется к мишени, осуществляется в присутствии первого соединения.

В другом варианте осуществления изобретения RDSSR1 и RESSR1 каждый независимо выбирается из группы, состоящей из

и

где

R и R' каждый независимо означает незамещенную (С1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20)алифатическую группу, незамещенный арил

или замещенный арил;

m означает 0, 1 или 2 и

n означает 1 или 2.

Еще в одном аспекте изобретение касается способа, включающего

а) предоставление мишени с анкерной группой, способной образовывать ковалентную связь или образовывать координационную связь с металлом в интересующем сайте или близко к нему;

б) связывание мишени с удлинителем с образованием при этом комплекса мишень-удлинитель, где удлинитель включает первую функциональную группу, которая образует либо ковалентную связь, либо координационную связь с металлом, и вторую функциональную группу, способную образовывать ковалентную связь;

в) связывание комплекса мишень-удлинитель с потенциальным лигандом, который включает группу, способную образовывать ковалентную связь с второй функциональной группой;

г) образование ковалентной связи между комплексом мишень-удлинитель и потенциальным лигандом и

д) идентификация потенциального лиганда, присутствующего в конъюгате мишень-удлинитель-лиганд.

В особых вариантах осуществления данного способа анкерная группа выбирается из группы, состоящей из реакционноспособного электрофила, реакционноспособного нуклеофила и сайта координации с металлом.

Изобретение также относится к способу, включающему:

а) предоставление мишени с реакционноспособным нуклеофилом в представляющем интерес месте или близко к интересующему месту;

б) связывание мишени с удлинителем с образованием при этом комплекса мишень-удлинитель, в котором удлинитель включает первую функциональную группу, которая реагирует с нуклеофилом на мишени с образованием ковалентной связи, и вторую функциональную группу, способную образовывать дисульфидную связь;

в) связывание комплекса мишень-удлинитель с потенциальным лигандом, который способен образовывать дисульфидную связь;

г) образование дисульфидной связи между комплексом мишень-удлинитель и потенциальным лигандом с образованием при этом конъюгата мишень-удлинитель-лиганд и

д) идентификация потенциального лиганда, присутствующего в конъюгате мишень-удлинитель-лиганд.

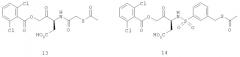

Реакционноспособным нуклеофилом на мишени может быть, например, группа -SH или замаскированная группа -SH и удлинитель может иметь формулу:

где

R означает незамещенную (С1-С20)алифатическую группу, замещенную (С1-С20) - алифатическую группу, незамещенный арил и замещенный арил;

R' означает Н, -SR1, где R1 означает незамещенную (С1-С10)алифатическую группу, замещенную (С1-С10)-алифатическую группу, незамещенный арил и замещенный арил;

Х означает уходящую группу и прямоугольники в каждой формуле представляют связующую детерминанту.

В особом варианте осуществления изобретения удлинитель представлен формулой:

, или ,

где

R' означает водород, -SR1, где R1 означает незамещенную (C1-С10)алифатическую группу, замещенную (С1-С10)алифатическую группу, незамещенный арил и замещенный арил, и прямоугольники представляют связующую детерминанту.

В другом аспекте изобретение касается комплекса белок-удлинитель, где белок образует ковалентную связь с удлинителем, включающим первую функциональную группу, которая способна образовывать ковалентную связь, и вторую функциональную группу, способную образовывать вторую ковалентную связь.

Еще в одном аспекте изобретение касается комплекса белок-удлинитель, где белок участвует в образовании координационной связи металла с удлинителем, включающим первую функциональную группу, которая способна образовывать координационную связь с металлом, и вторую функциональную группу, способную образовывать ковалентную связь.

Комплексы далее могут включать дисульфидную связь между второй функциональной группой и соединением, способным образовывать дисульфидную связь.

Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения

Данное изобретение обеспечивает быстрый и эффективный способ идентификации лигандов, которые способны связываться с выбранными сайтами на представляющих интерес мишенях. Сами лиганды, идентифицированные с помощью приведенных здесь способов, находят применение, например, в качестве направляющих соединений для разработки новых терапевтических. лекарственных средств, ингибиторов ферментов, меченых соединений, диагностических реагентов, обладающих сродством реагентов для очистки белков и им подобных веществ.

Если не указывается иначе, используемые в контексте технические и научные термины имеют значения, которые обычно понятны специалисту в той области, к которой относится данное изобретение. Ссылки, как, например, Singleton и др., Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2-ое изд., J.Wiley & Sons (Нью-Йорк, NY 1994) и March, Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanisms and Structure, 4-ое изд., John Wiley & Sons (Нью-Йорк, NY 1992), предоставляют специалисту в данной области общий ориентир в отношении многих терминов, используемых в настоящей заявке.

Согласно одному из аспектов настоящего изобретения предоставляются соединения. Если не указано иначе прямо или косвенно, эти соединения могут быть в виде отдельного энантиомера, диастереомера, геометрического изомера или их смесей. В случае соединений, содержащих двойные связи, то с учетом расположения заместителей относительно плоскости этих двойных связей могут существовать Z- или Е-изомеры или их смесь, если не указано иначе.

Определения

Определения используемых в контексте терминов включают:

Термин "алифатический" или "незамещенный алифатический" относится к углеводороду с прямой цепью, с разветвленной цепью, к циклическому или полициклическому углеводороду и включает алкильные, алкенильные, алкинильные, циклоалкильные, циклоалкенильные и циклоалкинильные остатки.

Термин "алкил" или "незамещенный алкил" относится к остатку насыщенного углеводорода.

Термин "алкенил" или "незамещенный алкенил" относится к остатку углеводорода с, как минимум, одной двойной углерод-углеродной связью.

Термин "алкинил" или "незамещенный алкинил" относится к остатку углеводорода с, как минимум, одной тройной углерод-углеродной связью.

Термин "арил" или "незамещенный арил" относится к моно- или полициклическим ненасыщенным группам, содержащим, как минимум, одно ароматическое кольцо. Термин включает гетероарилы, которые содержат один или несколько гетероатомов в, как минимум, одном ароматическом кольце. Наглядные примеры арилов включают фенил, нафтил, тетрагидронафтил, инданил, инденил, пиридил, пиразинил, пиримидинил, пирролил, пиразолил, имидазолил, тиазолил, оксазолил, изооксазолил, тиадиазолил, оксадиазолил, тиофенил, фуранил, хинолинил, изохинолинил и им подобные.

Термин "замещенный", когда он используется при модификации какого-то участка, относится к замещенному варианту этого участка, где, как минимум, один атом водорода замещен другой группой, включающей, но не ограничивающейся этим: алифатическую группу, арил, алкиларил, F, Cl, I, Br, -ОН, -NO2, -CN, -CF3, -СН2CF3, -CH2Cl, -CH2OH, -СН2CH2ОН, -CH2NH2, -СН2SO2СН3, -ORx, -C(O)Rx, -COORx, -C(O)N(Rx)2, -OC(O)Rx, -OCOORx, -OC(O)N(Rx)2, -N(Rx)2, -S(O)2Rx и -NRxC(O)Rx, где каждый из Rx означает независимо водород, замещенную алифатическую группу, незамещенную алифатическую группу, замещенный арил или незамещенный арил. Кроме того, заместители при смежных группах в каком-то участке могут вместе образовывать циклическую группу.

Термин "антагонист" используется в самом широком смысле и включает любой лиганд, который частично или полностью блокирует, ингибирует или нейтрализует биологическую активность, проявляемую мишенью, как, например, биологическая молекула-мишень (БММ). Также термин "агонист" используется в самом широком смысле и включает любой лиганд, который имитирует биологическую активность, проявляемую мишенью, как, например, ББМ, например, путем специфического изменения функции или экспрессии такой ББМ, или эффективности передачи сигналов через такую ББМ, изменяя при этом (повышая или подавляя) уже существующую биологическую активность или инициируя новую биологическую активность.

Термин "удлинитель" относится к молекуле с молекулярной массой примерно от 30 до 1,500 дальтон и содержащей первую функциональную группу, способную реагировать с группой на мишени, и вторую функциональную группу, которая способна реагировать с потенциальным лигандом или членами библиотеки потенциальных лигандов с образованием дисульфидной связи.

Термин "лиганд" относится к объекту, обладающему поддающемуся измерению сродством к связыванию с мишенью. Обычно говорят, что лиганд обладает поддающимся измерению сродством к связыванию, если он связывается с мишенью с величиной Кd или Кi менее, чем примерно 100 мМ, предпочтительно менее примерно 10 мМ и более предпочтительно менее примерно 1 мМ. В предпочтительных вариантах осуществления изобретения лиганд не является пептидом, а представляет небольшую молекулу. Лиганд считается небольшой молекулой, если ее масса примерно менее 2000 дальтон, обычно примерно менее 1500 дальтон. В более предпочтительных вариантах осуществления изобретения масса лиганда в виде небольшой молекулы составляет примерно менее 1000 дальтон, обычно масса примерно менее 750 дальтон и чаще менее, чем примерно 500 дальтон.

Термин "связующая детерминанта", имея в виду удлинитель, относится к участку удлинителя, который участвует в присоединении к мишени, как, например, представляющая полипептид мишень.

Термин "потенциальный лиганд" относится к соединению, которое обладает реакционноспособной группой или было так модифицировано, чтобы обладать реакционноспособной группой, которая способна образовывать ковалентную связь с дополнительной или совместимой реакционноспособной группой на мишени. Реакционноспособная группа либо на потенциальном лиганде, либо на мишени может быть замаскирована, например, с помощью защитной группы.

Термин "полинуклеотид", когда используется в единственном или множественном числе, обычно относится к любому полирибонуклеотиду или полидезоксирибонуклеотиду, которые могут быть немодифицированными РНК или ДНК или модифицированными РНК или ДНК. Так, например, полинуклеотиды, как здесь определено, включают без ограничения одноцепочечную и двуцепочечную ДНК, ДНК, включающую одноцепочечные и двуцепочечные участки, одноцепочечную и двуцепочечную РНК и РНК, включающую одноцепочечные и двуцепочечные участки, гибридные молекулы, включающие ДНК и РНК, которые могут быть одноцепочечными или, что более типично, двуцепочечными или включать одноцепочечные и двуцепочечные участки. В дополнение к этому термин "полинуклеотиды", как он используется в контексте, относится к трехцепочечным участкам, включающим РНК или ДНК, или и РНК, и ДНК. Цепи в таких участках могут состоять из одной и той же молекулы или из разных молекул. Участки могут включать все из одной или нескольких молекул, но более типично включают только участок из некоторых молекул. Одна из молекул трехспирального участка часто является олигонуклеотидом. Термин "полинуклеотид" конкретно включает дезоксирибонуклеиновые кислоты и рибонуклеиновые кислоты, которые содержат одно или несколько модифицированных оснований. Таким образом, дезоксирибонуклеиновые кислоты или рибонуклеиновые кислоты с остовом, модифицированным для устойчивости или по другим причинам, являются "полинуклеотидами", как здесь имеется в виду этот термин. Более того, ДНК или РНК, содержащие необычные основания, как, например, инозин, или модифицированные основания, как, например, тритилированные основания, включаются в рамки термина "полинуклеотиды", как здесь определено. Обычно термин "полинуклеотид" охватывает все химически, ферментативно и/или метаболически модифицированные формы немодифицированных полинуклеотидов, а также химические формы ДНК и РНК, характерных для вирусов и клеток, включая простые и сложные клетки.

Выражение "защищенный тиол", как это используется в контексте, относится к тиолу, который был подвергнут реакции с какой-то группой или молекулой для образования ковалентной связи, что делает его менее реакционноспособным, и с которого может быть снята защита для регенерации свободного тиола.

Выражение "обратимая ковалентная связь", как это используется в контексте, относится к ковалентной связи, которая может быть расщеплена, предпочтительно в условиях, в которых мишень не подвергается денатурации. Примеры включают, не ограничиваясь этим, дисульфиды, основания Шиффа, сложные тиоэфиры, координационные комплексы, сложные эфиры борной кислоты и им подобные соединения.

Выражение "реакционноспособная группа" означает химическую группу или составляющую, предоставляющую место, при котором может быть образована ковалентная связь, когда такая группа присутствует вместе с совместимой или дополнительной реакционноспособной группой. Наглядными примерами являются группа -SH, которая может реагировать с другой группой -SH или с группой -SS- с образованием дисульфида, группа -NH2, которая может реагировать с активированной карбоксильной группой -СООН с образованием амида, группа -NH2, которая может реагировать с альдегидом или кетоном с образованием основания Шиффа, и тому подобные группы.

Выражение "реакционноспособный нуклеофил", как оно используется в контексте, относится к нуклеофилу, способному образовывать ковалентную связь с совместимой функциональной группой другой молекулы в условиях, в которых мишень не денатурируется или не повреждается. Наиболее подходящими нуклеофилами являются тиолы, спирты и амины. Подобным же образом, выражение "реакционноспособный электрофил", как оно используется в контексте, относится к электрофилу, способному образовывать ковалентную связь с совместимой функциональной группой другой молекулы предпочтительно в условиях, в которых мишень не денатурируется или не повреждается каким-то иным образом. Наиболее подходящими электрофилами являются имины, карбонилы, эпоксиды, азиридины, сульфонаты, дисульфиды, активированные сложные эфиры, активированные карбонилы и полуацетали.

Выражение "интересующий сайт" относится к любому месту на мишени, с которым может связываться лиганд. Например, когда мишенью является фермент, интересующий сайт может включать аминокислоты, которые связываются с или находятся в пределах примерно 10 ангстрем (более предпочтительно в пределах примерно 5 ангстрем) от связываемого субстрата, ингибитора, активатора, кофактора или аллостерического модулятора фермента. Когда ферментом является протеаза, интересующий сайт включает связывающий субстрат канал от Р6 до Р6', остатки, вовлеченные в каталитическую функцию (например, каталитическая триада и окси-анионная дырка), и связывающий сайт любого кофактора (например, металл, как, например, цинк). Когда ферментом является протеинкиназа, интересующий сайт включает связывающий субстрат канал в добавление к сайту связывания АТФ. Когда ферментом является дегидрогеназа, интересующий сайт включает область связывания субстрата, а также сайт, занимаемый НАД/НАД·Н. Когда ферментом является гидролаза, как, например, PDE4, интересующий сайт включает остатки, связанные с цАМФ, а также остатки, вовлеченные в связывание каталитических двухвалентных катионов.

Термины "мишень", "молекула-мишень" и "ММ" используются взаимозаменяемо и в самом широком смысле и относятся к химическому или биологическому объекту, у которого связывание лиганда оказывает влияние на функцию мишени. Мишенью может быть молекула, участок молекулы или совокупность молекул. Связывание лиганда может быть обратимым или необратимым. Конкретные примеры молекул-мишеней включают полипептиды или белки (например, ферменты, включая протеазы, например, цистеин-, серин- и аспартилпротеаза), рецепторы, факторы транскрипции, лиганды рецепторов, факторы роста, цитокины, иммуноглобулины, ядерные белки, компоненты трансдукции сигнала (например, киназы, фосфатазы), аллостерические регуляторные ферменты и им подобные вещества, полинуклеотиды, пептиды, углеводы, гликопротеины, гликолипиды и другие макромолекулы, как, например, комплексы нуклеиновая кислота-белок, хроматин или рибосомы, структуры, содержащие двойной липидный слой, как, например, мембраны, или структуры, производные от мембран, как, например, пузырьки. Определение специально включает биологические молекулы-мишени ("БММ"), как указано ниже.

Термин "биологическая молекула-мишень" или "БММ", как это используется в контексте, относится к одной биологической молекуле или к множеству биологических молекул, способных образовывать друг с другом биологически важный комплекс, в случае которого агонист, представляющий небольшую молекулу, или антагонист оказывают влияние на функцию БММ. В предпочтительном варианте осуществления изобретения БММ является белком или его частью, или БММ включает одну или несколько аминокислот и она обладает реакционноспособной группой или способна быть модифицирована таким образом, чтобы обладать реакционноспособной группой, способной образовывать ковалентную связь с соединением, содержащим дополнительную реакционноспособную группу. Наглядные примеры БММ включают: ферменты, рецепторы, факторы транскрипции, лиганды рецепторов, факторы роста, иммуноглобулины, ядерные белки, компоненты трансдукции сигнала, гликопротеины, гликолипиды и другие макромолекулы, как, например, комплексы нуклеиновая кислота-белок, хроматин или рибосомы, структуры, содержащие двойной липидный слой, как, например, мембраны, или структуры, производные от мембран, как, например, пузырьки. Мишень может быть получена различными способами, включая выделение и очистку из природного источника, химический синтез, продуцирование путем рекомбинации и любую комбинацию перечисленных и похожих способов.

Предпочтительные белковые мишени включают: белки поверхности клеток и растворимые белки рецепторов, как, например, рецепторов поверхности лимфоцитов; ферменты; протеазы (например, аспартилпротеаза, цистеиновая протеаза, металло-протеаза и сериновая протеаза); стероидные рецепторы; ядерные белки; аллостерические ферменты; факторы коагуляции; киназы (серин/треонин-киназы и тирозинкиназы); фосфатазы (серин/треонин-, тирозинфосфатаза и фосфатазы двойной специфичности, особенно РТР-1В, ТС-РТР и LAR); тимидилатсинтазу, бактериальные ферменты, ферменты грибов и вирусные ферменты (особенно те, которые связаны с ВИЧ, эпидемическим гриппом, риновирусом и вирусом саркомы Рауса /RSV/); преобразующие сигнал молекулы; факторы транскрипции; белки или ферменты, связанные с синтезом или разложением ДНК и/или РНК; иммуноглобулины; гормоны и рецепторы для различных цитокинов. Наглядные примеры рецепторов включают, например, эритропоэтин (ЕРО), колониестимулирующий рецептор гранулоцитов (G-CSF), колониестимулирующий рецептор гранулоцитного макрофага (GM-CSF), тромбопоэтин (ТРО), интерлейкины, например, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-11, IL-12, гормон роста, пролактин, человеческий плацентарный лактоген (LPL), мерцательный нейротрофический фактор (CNTF), онкостатин, регулируемый по активации нормальных Т-клеток экспрессированный и секретированный цитокин (RANTES), MIPb, IL-8, инсулин, инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), эпидермальный фактор роста (EGF), герегулин-а и герегулин-b, фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), плацентарный фактор роста (PLGF), факторы роста ткани (TGF-α и TGF-β) и фактор роста нервной ткани (NGF). Другие мишени включают различные нейротрофины и их лиганды, другие гормоны и рецепторы, как, например, факторы морфогенеза костей, фолликулостимулирующий гормон (FSH) и лютеинизирующий гормон (LH), лиганд CD40, фактор-1 и -2 апоптоза (АР-1 и АР-2), р53, bax/bc12, mdm2, caspases (1, 3, 8 и 9, члены семейства cysteine asfiartyl protease /цистеин-аспартил-протеаз/), катепсины, рецептор IL-1/IL-1, ВАСЕ, ВИЧ-интеграза, PDE IV, гепатит С-геликаза, гепатит С-протеаза, протеаза риновируса, триптаза, cPLA (цитозольная фосфолипаза А2), CDK4, c-jun-киназа, адапторы, как, например, Grb2, GSK-3, АКТ, МЕКК-1, РАК-1, raf, TRAF's 1-6, Tie2, ErbB 1 и 2, FGF, PDGF. PARP, CD2, рецептор C5a, CD4, CD26, CD3, TGF-α, NF-kB, IKKβ, STAT 6, нейрокинин-1, CD45, Cdc25A, SHIP-2, человеческий р53, IgE/IgER, ZAP-70, lck, syk, ITK/BTK, TACE (фермент, превращающий фактор некроза опухоли /TNF-α/), катепсин S, К и F, CD11а, LFA/ICAM, VLA-4, CD28/B7, CTLA4, TNF-α и -β (и рецепторы TNF р55 и р75), CD40L, р38 map-киназы, IL-2, IL-4, IL-13, IL-15, Rac 2, РКС theta, IL-8, TAK-1, jnk, IKK2 и IL18.

Способ присоединения

Настоящее изобретение предоставляет новые способы нахождения лигандов, которые основываются на способе, называемом "присоединение". Потенциальные лиганды ковалентно связываются или присоединяются к мишени и затем идентифицируются. Как отмечалось ранее, в одном аспекте настоящего изобретения способ включает:

а) связывание мишени, которая включает химически реакционноспособную группу в интересующем месте или близко к интересующему месту, с соединением, которое способно образовывать ковалентную связь с химически реакционноспособной группой;

б) образование ковалентной связи между мишенью и соединением, при этом получают конъюгат мишень-соединение, и

в) идентификация конъюгата мишень-соединение.

В одном варианте осуществления изобретения используют множество соединений, так что способ включает:

а) получение мишени, которая включает химически реакционноспособную группу в интересующем месте или близко к интересующему месту;

б) смешивание мишени с рядом соединений, которые способны образовывать ковалентную связь с химически реакционноспособной группой, и где, как минимум, одно соединение образует ковалентную связь с мишенью; и

в) идентификация соединения, которое образовало ковалентную связь в конъюгате мишень-соединение.

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения мишенью является белок и химически реакционноспособной группой в нем является группа -SH цистеинового остатка. Если интересующий сайт не включает природный цистеиновый остаток, тогда мишень может быть модифицирована с целью включения цистеинового остатка в интересующий сайт или близко к нему. Считают, что цистеин расположен близко к интересующему сайту, если расположен в пределах 10 ангстрем от интересующего сайта, предпочтительно в пределах 5 ангстрем от интересующего сайта. Предпочтительными остатками для модификации являются такие, которые поддаются растворению. Доступность растворению может быть рассчитана, исходя из структурных моделей, при использовании стандартных числовых (Lee, В. & Richards, F.M., J. Mol. Biol 55:379-400 (1971); Shrake, A. & Rupley, J.A., J. Mol. Biol. 79:351-371 (1973)) или аналитических (Connolly, M.L., Science 221:709-713 (1983); Richmond, T.J., J.Mol. Biol. 178:63-89 (1984)) способов. Например, потенциальный вариант с цистеином рассматривается как поддающийся растворению, если объединенная площадь поверхности атома углерода в β-положении (βС) или атома серы в γ-положении (γS) более 21 Å2 при расчете по способу Lee и Richards (Lee, В. & Richards, F.M., J.Mol.Biol 55:379-400 (1971)). Эта величина составляет примерно 33% от теоретической площади поверхности, доступной боковой цепи в виде цистеина, как описано Creamer и др. (Creamer, Т.Р. и др., Biochemistry 34:16245-16250 (1995)).

Также предпочтительно, чтобы остаток превращался в цистеин или в другой содержащий группу -SH аминокислотный остаток, не участвуя в образовании водородной связи с атомами остова или чтобы он образовывал с остовом максимум одну водородную связь. Также менее предпочтительны остатки дикого типа, где боковая цепь участвует в образовании нескольких (>1) водородных связей с другими боковыми цепями. Варианты, для которых все стандартные ротамеры (угол ξ 1 -60°, 60° или 180°) могут привести к неблагоприятным стерическим контактам с атомами N, αС, С, О или βС любого другого остатка, также менее предпочтительны. Неблагоприятные контакты определяются как межатомные расстояния, которые составляют менее 80% от суммы ван-дер-ваальсовых радиусов образующих контакт атомов. В некоторых вариантах осуществления изобретения, где интересующий сайт является вогнутой областью, остатки, находящиеся на краю такого сайта (как, например, перемычка или соседняя выпуклая область), более предпочтительны для превращения в цистеиновые остатки. Выпуклость и вогнутость могут быть рассчитаны на основании векторов поверхности (Duncan, В.S. & Olson, A., J.Biopolymers 33:219-229 (1993)) или путем определения доступности проб воды, помещенных вдоль молекулярной поверхности (Nicholls, А. и др., Proteins 11:281-296 (1991); Brady, G.P., Jr. & Stouten, P.F., J.Comput. Aided Mol. Des. 14:383-401 (2000)). Остатки с конформацией остова, которая номинально запрещена для L-аминокислот (Ramachandran, G.N. и др., J.Mol.Biol. 7:95-99 (1963); Ramachandran, G.N. & Sasisekharahn, V., Adv.Prot. Chem. 23:283-437 (1968)), являются менее предпочтительными мишенями для модификации в цистеин. Запрещенные конформации обычно отличаютс