Протез межпозвоночного диска и оснастка для его установки

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, а именно к травматологии. Изобретение позволяет обеспечивать лучшую устойчивость позвоночного столба за счет более высокой точности и постоянства относительного положения деталей, из которых состоит протез. Протез содержит, по меньшей мере, три части, а именно пластину, называемую нижней, пластину, называемую верхней, создающие вокруг, по меньшей мере, одной промежуточной части, называемой сердечником, шарнирное соединение за счет опоры на несущие нагрузку поверхности указанных частей или за счет скольжения между ними. По меньшей мере, одна из указанных частей содержит, по меньшей мере, одну выступающую часть или форму, дополнительную к форме, по меньшей мере, одной другой из указанных частей, образующую ограничительный элемент, который ограничивает возможность движения сердечника. Указанный ограничительный элемент состоит из, по меньшей мере, одного ограничительного элемента - внешнего относительно несущих нагрузку поверхностей, имеющего, по меньшей мере, одну стойку, выступающую, по меньшей мере, из одной пластины, расположенную вне несущей нагрузку поверхности указанной пластины и имеющую сторону, направленную внутрь протеза, и взаимодействующую с периферической выступающей частью сердечника, расположенной вне его несущих нагрузку поверхностей. Поверхность обращена наружу от сердечника для ограничения смещений сердечника при его поступательном перемещении или при вращении, или в том и другом случае, в плоскости, главным образом, перпендикулярной к позвоночному столбу. Используется оснастка для введения или установки протеза, которая включает в себя имеющую внутренний канал направляющую ввода, имеющую на конце опорные кромки, идущие вдоль продольной оси канала, которые могут занимать место инструмента для дистракции известного типа, который используют ранее для увеличения отверстия дискового пространства. Канал имеет внутреннее сечение, позволяющее охватывать инструмент для дистракции, когда он поддерживает указанное отверстие, и затем позволяющее извлекать его через указанный канал, в то время как опорные кромки замещают инструмент для дистракции и сохраняют отверстие дискового пространства, после чего указанный канал обеспечивает ввод и направление протеза при его установке в указанное дисковое пространство. 2 н. и 21 з.п. ф-лы; 14 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к созданию протеза межпозвоночного диска, предназначенного для замены волокнисто-хрящевого диска, обеспечивающего соединение между позвонками позвоночного столба или между его концами.

Межпозвоночный диск образован из деформируемого, но не сжимаемого элемента, называемого "nucleus pulposus", который содержит ориентировочно 80% воды, окруженного множеством слоев эластичных волокон, которые объединены вместе для поддержания сердечника (ядра), поглощения части сил, приложенных ко всему диску, и стабилизации сочленения. Эти элементы часто разрываются или повреждаются за счет сжатия, смещения или изнашивания в результате ударов, инфекций, чрезмерных сил или просто с течением времени.

Разрушение этого элемента сочленения может вызывать сильную боль и создавать существенное ограничение движения пациента. Кроме хирургического вмешательства, которое заключается в блокировании дефектного сочленения и, возможно, в простом удалении поврежденного диска, в течение последних двадцати лет (или около того) существует терапевтический путь, который заключается в хирургической замене поврежденного диска на функциональный протез. Однако использование такого протеза требует наличия устройства, которое имело бы малые габариты и позволяло бы выдерживать значительные силы, или имело бы высокую стойкость в течение времени. Более того, для обеспечения комфорта пациентов, которые уже страдают от острой и сильной боли, было бы желательно создать протез, который точно воспроизводит естественные возможности движения и в это же самое время обеспечивает хорошую устойчивость позвоночного столба, который в некоторых случаях также является поврежденным.

Таким образом, использование такого протеза в решающей степени зависит от обеспечиваемой им устойчивости позвоночного столба как во время движений, так и при приложении статических сил или в длительном постоянном положении.

Уже было предложено некоторое число протезов на базе сжимаемого материала для того, чтобы воспроизвести кинематику естественного движения, за счет воспроизведения компонентов и характеристик формы или пластичности естественного диска, как это описано в патенте FR 2124815, в котором предлагается диск из эластомерного материала, упрочненного текстильным материалом. Недостатком таких устройств является слишком малый срок службы и чрезмерная эластичность. В самом деле, так как протез является полностью сжимаемым, то он постепенно может смещаться за счет скольжения относительно позвонков, между которыми он установлен, что часто приводит к его выходу из установочного гнезда. Дополнительное введение крепежных штифтов не позволяет удовлетворительным образом решить указанную проблему, так как микродвижения, которые допускаются за счет сжимаемости материала протеза, имеют также и вертикальный компонент, который позволяет выводить указанные штифты из их гнезд при каждом движении.

Среди протезов, принцип построения которых не основан на деформации материалов, следует указать часто используемый тип протеза, который описан в патенте DE 3023353. Этот протез выполнен в виде сердечника и имеет форму двояковыпуклой линзы, образующей сочленение между двумя пластинами, каждая из которых имеет полость, форма которой является ориентировочно дополнительной к форме сердечника как в центре, так и по периметру заплечика, удерживающего сердечник. Такое построение обладает преимуществом по сравнению с более ограниченным шаровым шарнирным соединением, имеющим существенно большую поверхность контакта, так что такое построение позволяет существенно снизить износ.

Для создания наклона друг относительно друга с одной стороны пластины совершают поворот в их внутренней полости на кромке сердечника с указанной стороны, но в соответствии с движением вращения, что на другой стороне приводит к отходу друг от друга их кромок на большее расстояние, чем в положении покоя пластин. Такое разделение (пластин протеза) может приводить к отсоединению позвонковых пластин, на которых они установлены, что может повреждать поверхности позвонков в местах крепления пластин и создавать постепенное смещение с риском полного выталкивания протеза наружу.

Другой тип протеза, который описан в патенте FR 2659226, содержит верхнюю пластину с вогнутой поверхностью, которая скользит относительно сердечника в виде сегмента сферы, причем сердечник фиксирован в полости нижней пластины. В этом случае вращение происходит более благоприятно с точки зрения занимаемого пластинами пространства, однако скольжение верхней пластины по поверхности сферы, центр которой расположен на внешней стороне протеза, также вызывает боковое смещение, которое может быть опасным как для кинематики движения, так и для расположенных в непосредственной близости органов.

Решение указанной проблемы предложено в патенте FR 2730159, где описан сердечник, имеющий две сферические наружные поверхности, имеющие различные радиусы и ориентированные в одном и том же направлении. Сердечник, который имеет цилиндрическую внешнюю поверхность, скользит по вогнутой поверхности нижней пластины и сам имеет вогнутую поверхность в верхней части, по которой скользит верхняя пластина. Так как сердечник движется горизонтально, то он имеет положение выхода наружу (выпадения) с одной из сторон, когда пластины приближаются друг к другу. Таким образом, недостатком указанного устройства является риск полного выпадения сердечника из протеза. Этот недостаток существует также и в устройстве, описанном в патенте DE 3023353.

Для ограничения риска полного выпадения сердечника в публикации WO 0053127, а также в патентах US 5401269 и US 4759766 предлагается ограничитель сдвига сердечника, выполненный различным образом.

В некоторых вариантах ограничитель сдвига имеет вид выступа на контактной поверхности сердечника, который движется в выемке, предусмотренной на пластине, или наоборот. Таким образом, указанный ограничитель является внутренним и расположен внутри на контактной или опорной поверхности между сердечником и пластиной, что существенно снижает имеющуюся площадь поверхности. Такое снижение площади опорной поверхности увеличивает механические напряжения в материалах и повышает износ или деформацию ползучести, которая может превышать пределы упругости. Граница разделения между опорной поверхностью и выемкой для ограничителя может создавать следы (отметки, царапины) на верхней детали и повреждать ее.

В некоторых случаях такой центральный ограничитель имеет некруговую форму, что приводит к некоторому ограничению вращения сердечника относительно пластины, где предусмотрен ограничитель. Однако такая некруговая форма создает дополнительное ограничение площади поверхности, предназначенной для использования в качестве опорной поверхности. Более того, углы самого ограничителя такой формы создают слабые зоны, которые снижают долговечность ограничителя при его вращении.

В других вариантах предусмотрено кольцо, которое выходит из сердечника и охватывает его в пространстве между двумя пластинами. В своей внешней части указанное кольцо расширяется на некоторую высоту вдоль оси позвоночного столба в направлении каждой из пластин, что образует два внутренних края, которые могут опираться на внешний край контактных поверхностей тех же самых пластин. Однако этот тип внешнего периферического ограничителя имеет некоторые недостатки, а в частности, создает значительную обструкцию.

В самом деле, конфигурация указанного кольца создает существенную вертикальную обструкцию (вдоль оси позвоночного столба), причем контактные поверхности пластин также должны иметь некоторую высоту, чтобы препятствовать поступательному перемещению этого кольца. Более того, периферическая область ограничителя такого типа занимает значительное радиальное пространство, в частности, в плоскости сечения, где позвоночный столб имеет самую малую ширину, а также в сагиттальной плоскости. Принимая во внимание ограниченное пространство, которое имеется в диске или в межпозвоночном пространстве, указанная обструкция может занимать пространство, полезное для размещения других компонентов протеза, что, в результате, может ограничивать кинематику или надежность протеза.

Более того, этот тип внешнего периферического ограничителя требует использование сердечника двояковыпуклой формы, чтобы обеспечить достаточную высоту контактных поверхностей пластин, позволяющую образовать внешний край, необходимый в этом ограничителе. Поэтому данный тип ограничителя трудно создать в сердечнике, который имеет одну или несколько вогнутых поверхностей, в то время как сердечники такой формы могут обеспечить более благоприятную для использования пациентом кинематику протеза.

В том случае, когда контактные поверхности между сердечником и пластинами не являются круговыми, такое кольцо может также ограничивать зазор при вращении сердечника относительно пластин, например, за счет периферического контакта между двумя концентрическими эллипсами с различными радиусами. Однако такой контакт осуществляется в очень узком угле между поверхностями, которые поддерживают друг друга, что делает положение такого ограничителя не очень точным и повышает риск износа или блокировки за счет зажимания. Более того, зазор при вращении, который допускается за счет такой кинематики, прямо зависит от зазора, допускаемого при поступательном перемещении, и может быть выбран независимо от последнего в ходе проектирования протеза.

Задачей настоящего изобретения является создание протеза, который обеспечивает лучшую устойчивость позвоночного столба за счет более высокой точности и постоянства относительного положения деталей, из которых состоит протез.

Эта задача решена за счет позвоночного протеза в соответствии с п.1 формулы изобретения.

Более того, для обеспечения устойчивости позвоночного столба после установки такого протеза, так как позвоночный столб может претерпевать различные повреждения за счет различных патологий, которые заставляют ставить протез, иногда полезно повторное нахождение положения устойчивости или позы, которые упругость позвоночного столба не позволяет больше обеспечивать. В зависимости от патологий и истории болезни пациента может быть затем показано провести некоторую угловую коррекцию в конфигурации межпозвоночного пространства, например, в направлении лордоза (искривление позвоночника выпуклостью вперед) или в направлении кифоза (горба).

В некоторых типах существующих протезов используют вариацию толщины одной из пластин для проведения такой коррекции. Однако такая коррекция не всегда является стабильной, в частности потому, что положение опор сердечника на пластинах слишком сильно изменяется в ходе движений.

Другой задачей настоящего изобретения является создание протеза, имеющего более высокую устойчивость за счет восстановления позы, адаптированной к кинематике движений, которую обеспечивает протез.

Эта задача решена за счет позвоночного протеза в соответствии с п.5 формулы изобретения.

Дополнительные характеристики изобретения описаны в зависимых пунктах формулы изобретения.

Указанные ранее и другие характеристики и преимущества изобретения будут более ясны из последующего детального описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи:

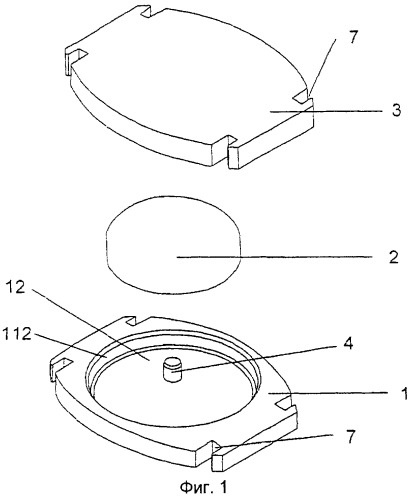

- Фиг.1 - протез в соответствии с настоящим изобретением в развернутом виде и в перспективе для варианта, который содержит выпуклую нижнюю пластину и имеет центральный и кольцевой ограничители,

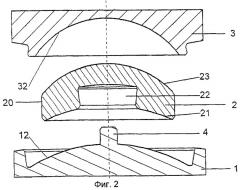

- фиг.2 - сечение протеза в развернутом виде в соответствии с настоящим изобретением для того же самого варианта,

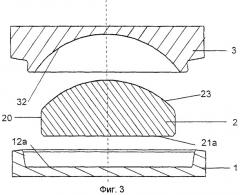

- фиг.3 - сечение протеза в развернутом виде в соответствии с настоящим изобретением, для варианта, который содержит сердечник с плоской нижней поверхностью и нижней пластиной, которая имеет кольцевой ограничитель,

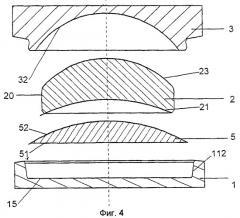

- фиг.4 - боковое сечение протеза в развернутом виде в соответствии с настоящим изобретением для варианта, который содержит сердечник с вогнутой нижней поверхностью, дополнительный блок и нижнюю пластину с кольцевым ограничителем,

- фиг.5 - боковое сечение протеза в развернутом виде в соответствии с настоящим изобретением для варианта, который содержит дополнительный блок, позволяющий иметь центральный ограничитель и плоскую нижнюю пластину, имеющую кольцевой ограничитель,

- фиг.6а - боковое сечение протеза в соответствии с настоящим изобретением для варианта с центральным, кольцевым и наклонным ограничителями в положении максимального наклона,

- фиг.6b - боковое сечение протеза в соответствии с известным уровнем техники, в котором сердечник имеет фиксированное положение,

- фиг.6с - боковое сечение протеза в соответствии с известным уровнем техники, в котором сердечник является подвижным и может выпадать наружу под действием нагрузки в максимальном положении наклона,

- фиг.7 - боковое сечение протеза для варианта без кольцевого ограничителя, в котором центральный ограничитель имеет вертикальное сечение в форме ласточкина хвоста в максимальном положении наклона,

- фиг.8а и 8b - сечения протеза в соответствии с настоящим изобретением для варианта протеза с наклонной осью, который содержит кольцевой ограничитель и центральный ограничитель, встроенные в контактную поверхность, поддерживающую сердечник, в случае единственной нижней пластины и в случае дополнительного блока соответственно,

- фиг.8с - боковое сечение в сагиттальной плоскости протеза в соответствии с настоящим изобретением для варианта с корректирующим сердечником, имеющим две контактные поверхности, которые не являются параллельными,

- фиг.9а - вид в перспективе протеза в соответствии с настоящим изобретением для варианта протеза с двумя ограничителями, внешними относительно сердечника, которые удерживаются в гнезде между стойками, выполненными в виде единого целого с нижней пластиной,

- фиг.9b - вид в перспективе протеза в соответствии с настоящим изобретением для варианта протеза с двумя ограничителями, внешними относительно сердечника, каждый из которых захватывает между своими ветвями стойку, выполненную в виде единого целого с нижней пластиной,

- фиг.10 - вид в перспективе устройства в соответствии с настоящим изобретением для установки такого протеза,

- фиг.11 - вид в перспективе устройства в соответствии с настоящим изобретением для введения такого протеза в положении в ходе бокового введения протеза между двумя позвонками,

- фиг.12 - вид в перспективе инструмента для установки направляющей ввода в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения,

- фиг.13 вид в перспективе протеза в соответствии с настоящим изобретением, который имеет вход для направляющей ввода,

- фиг.14 - вид в перспективе оснастки в соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения в положении, когда протез готов для запрессовки в дисковое пространство.

Протез в соответствии с известным уровнем техники, который раскрыт в патенте FR 2659226, содержит вогнутую верхнюю пластину (3АА), которая скользит по сердечнику (2АА), имеющему сферический верхний колпак (23АА), который закреплен в гнезде нижней пластины (1АА), как это показано на фиг.6b в горизонтальном положении и в положении максимального наклона. Так как центр сферы (csAA), которая образует контактную поверхность сердечника, расположен вне той же самой верхней пластины (3АА), ее наклон происходит со значительным боковым смещением (d1). Это смещение создает разрыв непрерывности вертикального профиля позвоночного столба, что может мешать полным функциональным возможностям движения и создавать риск повреждения тканей, окружающих позвонки, таких как связки и спинной мозг, что может происходить незамедлительно или с течением времени.

Протез в соответствии с известным уровнем техники, который раскрыт в патенте FR 2730159 и показан на фиг.6с, содержит подвижный сердечник с двумя сферическими поверхностями, ориентированными в одном и том же направлении, причем этот сердечник может совершать перемещение в боковом направлении между двумя пластинами и может обеспечивать наклон протеза без его бокового смещения. Однако в крайнем положении сердечник удерживается только при помощи самого дальнего края сферической поверхности верхней пластины. Так как этот край и сам является поднятым, то существует значительный риск того, что слишком сильное вертикальное давление или горизонтальное паразитическое усилие вызовет выталкивание сердечника наружу из протеза, что вызовет сильную боль и риск незамедлительного повреждения тканей, окружающих позвоночный столб, таких как связки и спинной мозг.

В варианте, показанном на фиг.6а, протез в соответствии с настоящим изобретением содержит нижнюю пластину (1), которая сочленена с верхней пластиной (3) вокруг сердечника (2), имеющего на двух сторонах две сферические поверхности скольжения с одной и той же ориентацией. Нижняя поверхность (21) сердечника (2) является вогнутой и скользит по дополнительной выпуклой поверхности (12), предусмотренной на верхней (внутренней) стороне нижней пластины (1). Верхняя поверхность (23) сердечника является выпуклой и скользит по дополнительной вогнутой поверхности (32), предусмотренной на нижней (внутренней) стороне верхней пластины (3). В этом варианте радиус нижней контактной поверхности (21) сердечника (2) больше радиуса его выпуклой верхней поверхности (23), причем центры сфер, образующих две контактные поверхности сердечника, расположены на одной и той же оси симметрии (d2) этих двух поверхностей. Что касается двух пластин, имеющих контактные поверхности (12, 32), то оси симметрии (d12, d32) являются перпендикулярными к их внешним сторонам (10, 30). Горизонтальное смещение части сердечника в одном направлении, вызванное вращением (поворотом) верхней поверхности скольжения относительно ее центра (cs), компенсируется вращением сердечника по его нижней поверхности скольжения относительно ее центра (ci), что приводит к горизонтальному смещению сердечника (2) и, следовательно, центра (cs) верхней поверхности скольжения. Радиусы двух сфер, образующих указанные поверхности скольжения (12, 21, 23, 32), выбраны так, чтобы изменять боковое смещение пластин за счет компарирования пластин друг с другом в ходе их наклона. В соответствии с одним из вариантов радиусы поверхностей скольжения (12, 21, 23, 32) могут быть выбраны так, чтобы движение пластины при ее наклоне имело только возможный вертикальный компонент, но без горизонтального смещения верхней пластины относительно нижней пластины.

Для того чтобы исключить любой возможный риск выталкивания сердечника (2) за счет сил, приложенных в наклонном положении, сердечник удерживается при помощи установленного в его выемке центрального ограничителя, образованного, например, при помощи цилиндрического блока (4), выступающего из выпуклой поверхности нижней пластины и взаимодействующего с кромками выемки (22), предусмотренной в центре контактной поверхности (21) нижней вогнутой поверхности сердечника.

В соответствии с одним из вариантов (фиг.6а) нижняя пластина также имеет на своей верхней стороне приблизительно цилиндрическую полость (11), в которую входят кромки (112) контактной поверхности (12) сердечника (2), причем эта полость взаимодействует с главным образом цилиндрическим периметром (20) сердечника и образует кольцевой ограничитель, ограничивающий движение контактной поверхности (12) сердечника наружу.

В соответствии с одним из вариантов (фиг.6а) внутренние поверхности пластин на их частях (113, 331), внешних по отношению к поверхностям скольжения, имеют конфигурацию, позволяющую им взаимодействовать для ограничения наклона пластин друг относительно друга в заданном угле (a1).

В варианте, показанном на фиг.7, предусмотрен ограничитель (4) на выпуклой поверхности (12) нижней пластины (1), который имеет главным образом форму перевернутого конуса, а именно, большее сечение на его конце (42), противоположном поверхности (12). За счет полученного поднутрения, внутренняя поверхность (224) выемки (22) взаимодействует с внешней поверхностью (40) ограничителя (4) и ограничивает подъем сердечника, когда он находится в самом дальнем положении смещения относительно ограничителя (4).

В соответствии с критериями, связанными, например, с сопротивлением материалов, с износом или с кинематикой, могут быть предложены механизмы ограничения различных форм и размеров, например, с внешним ограничителем (фиг.9а и 9b), а также кольцевой, центральный или наклонный ограничители, которые позволяют координировать порядок блокировки различных деталей. Эти формы и размеры могут быть выбраны, например, таким образом, чтобы детали доходили до ограничителя в одной и той же стадии движения, например, определяемой угловым наклоном (а1) между нижней (1) и верхней (3) пластинами.

В варианте, показанном на фиг.7 и 8а, используют кольцевой ограничитель, который позволяет уменьшить вертикальную обструкцию протеза.

В варианте, показанном на фиг.3, нижняя поверхность (21а) сердечника (2) может быть главным образом плоской, поэтому скольжение по контактной поверхности (12а) нижней пластины (1) также происходит главным образом по плоскости. В этом варианте плоскостность контактной поверхности (12а) нижней пластины позволяет получить выступающие из этой пластины кромки (112), которые являются особенно эффективными для выполнения функции кольцевого ограничителя. Поэтому можно обойтись без центрального ограничителя и, следовательно, увеличить площадь общей контактной поверхности между нижней пластиной и сердечником, что, с одной стороны, уменьшает износ деталей и, с другой стороны, риск образования царапин на поверхности пластины за счет контура выемки (22, фиг.6а), в которую входит центральный ограничитель (4, фиг.6а), существующий в других вариантах.

В варианте, показанном на фиг.4, нижняя пластина (1) имеет главным образом цилиндрическую полость (11) на верхней стороне своего плоского основания (15), в которую входит промежуточная деталь, называемая блоком (5). Эта деталь фиксирована в полости (11), например, за счет кромок (112) указанной полости и имеет на своей верхней стороне выпуклую поверхность (52), по которой скользит нижняя вогнутая поверхность (21) сердечника. В этом варианте с выпуклой поверхностью (52), по которой скользит сердечник, можно, например, проще и за меньшую цену получить хорошее качество поверхности, необходимое для обеспечения подвижности движения и долговечности протеза. Такое решение позволяет также иметь различные модели протезов с блоками (5) различных форм и размеров, которые могут быть выбраны заранее или при проведении хирургической операции, в соответствии с видом применения, при использовании одной и той же модели нижней пластины.

В варианте, показанном на фиг.5, нижняя пластина (1) имеет главным образом цилиндрическую полость (11) для приема блока (5) с вертикальным ограничителем (4), который выполнен в виде единого целого с нижней пластиной. Указанный блок имеет выпуклую верхнюю поверхность (52), на которую опирается сборка сердечника (2) и верхней пластины.

В одном из вариантов ограничитель (4) может быть выполнен в виде единого целого с блоком (5) на его выпуклой контактной поверхности (52) (фиг.8b).

Для получения в состоянии покоя корректирующего эффекта относительного положения двух позвонков может быть использован вариант протеза, в котором оси симметрии контактных поверхностей (12, 15, 52, 21, 23, 32) или опор (10, 30) одной или нескольких деталей не совпадают. Давление (F), которое создают позвонки на две пластины в направлениях, перпендикулярных к их внешним поверхностям (10, 30), в этом случае будет создавать тенденцию образования и непрерывного поддержания наклона (а3, фиг.8а, 8b и 8с) между указанными пластинами (1, 3), не равного нулю, например, в направлении лордоза.

Такой вариант показан на фиг.8а, где ось симметрии (d12) контактной поверхности (12) нижней пластины (1) образует угол (а2) с направлением (d10), перпендикулярным к внешней поверхности указанной нижней пластины, в то время как ось симметрии (d32) внутренней контактной стороны (32) верхней пластины (3) является перпендикулярной к внешней поверхности (30) указанной верхней пластины (3). Нижняя контактная поверхность верхней пластины (3) имеет ось симметрии, параллельную направлению, перпендикулярному к опорной поверхности (30) внешней стороны указанной верхней пластины (3).

В другом варианте, который выполнен в соответствии с теми же принципами и показан на фиг.8b, устройство содержит нижнюю пластину (1), имеющую блок (5), верхняя контактная поверхность которого (52) имеет ось симметрии (d52), образующую угол (а2) с направлением (d51), перпендикулярным к нижней стороне блока (51). Внутренние контактные поверхности (15, 32) нижней (1) и верхней (3) пластин имеют оси симметрии, перпендикулярные к опорным поверхностям (10, 30) их соответствующих внешних сторон. Таким образом, в ходе проведения хирургического вмешательства можно из множества блоков выбрать блок (5) с соответствующим наклоном в соответствии с желательной степенью коррекции. Этот блок (5) может быть установлен таким образом, что его ось в ходе работы остается перпендикулярной к нижней пластине (1) за счет любого подходящего средства (не показано), такого как клин, канавка или дополняющая выемка между блоком (5) и нижней пластиной (1), в которую он входит.

В другом варианте, выполненном в соответствии с теми же принципами и показанном на фиг.8 с, сердечник (2) имеет две контактные поверхности (21, 23), оси симметрии которых (d21, d23) образуют между собой угол (а2). Внутренние контактные поверхности (12, 32) нижней (1) и верхней (3) пластин имеют оси симметрии, перпендикулярные к опорной поверхности (10, 30) соответствующих внешних сторон. Угловую коррекцию (а3), введенную за счет сердечника (2), можно затем поддерживать постоянной в желательном направлении относительно тела пациента за счет вращения механизма ограничения (на фиг.8с не показан) этого же самого сердечника, например, за счет механизма, который описан далее со ссылкой на фиг.9а и 9b.

В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения устройство имеет внешний механизма ограничения, расположенный вне периметра контактных поверхностей сердечника (2).

В варианте, показанном на фиг.9а, этот механизм образован двумя выступающими частями (6) цилиндрической внешней поверхности по периметру сердечника (2), расположенными напротив друг друга. Каждая из указанных выступающих частей удерживается в гнезде (162), ограниченном двумя стойками (161), выполненными в виде единого целого с нижней пластиной (1). Эти стойки при взаимодействии с выступающими частями (6) или с поверхностью (20) периметра сердечника, или с теми и другими, ограничивают движения сердечника как при его поступательном перемещении, так и при вращении, параллельном указанной пластине. Гнездо является достаточно большим для того, чтобы позволить небольшие смещения сердечника, необходимые для кинематики устройства, но является достаточно малым, так что сердечник и нижняя пластина являются смежными в некоторых положениях, например в положениях максимального наклона позвоночного столба. Выступающая часть (6) или периметр поверхности (20) сердечника (2) взаимодействуют со стойками (161) нижней пластины, удерживая сердечник и не позволяя ему выпасть в боковом направлении.

Стойки (161) имеют большее сечение на концах, чем у основания, что ограничивает подъем сердечника.

В другом рабочем варианте, выполненном в соответствии с теми же принципами и показанном на фиг.9b, этот механизм образован двумя выступающими частями (6) цилиндрической внешней поверхности (20) периметра сердечника (2), расположенными напротив друг друга. Каждая из указанных выступающих частей имеет два плеча, которые ограничивают гнездо (66), в которое входит стойка (163), выполненная в виде единого целого с нижней пластиной (1). Стойки (163) имеют большее сечение на концах, чем у их основания.

Эти варианты ограничителей (9а и 9b) позволяют устранить центральный ограничитель и за счет этого увеличить контактные поверхности, в результате чего можно снизить износ. Эти типы ограничителя (6) являются особенно предпочтительными, так как они ограничивают движения сердечника при вращении вдоль оси, главным образом параллельной оси позвоночного столба. В самом деле, такое ограничение позволяет использовать корректирующий сердечник, в котором контактные поверхности имеют оси симметрии, которые не являются параллельными, в то время как можно поддерживать в них коррекцию в постоянном направлении относительно тела пациента.

В варианте, показанном на фиг.6а, нижняя (1) и верхняя (3) пластины имеют средства крепления к кости с их внешней стороны, предназначенные для фиксации протеза между позвонками или смежными элементами позвоночного столба. Этими средствами крепления могут быть шпильки (8) или крылья (выступы), которые имеют уменьшающееся поперечное сечение по мере удаления от соответствующей пластины. Эти шпильки заделывают или забивают при помощи перфоратора в материал костных элементов (V), между которыми вводят протез, например, за счет давления, создаваемого связками, когда вынимают инструмент, который раздвигает позвонки. Введение шпилек в материал костных элементов (V, фиг.6) не позволяет протезу скользить наружу из его местоположения.

В варианте, показанном на фиг.1, пластины (1, 3) имеют одну или несколько выемок такой формы, что пазы (7) или перфорации (не показаны) позволяют захватывать инструмент захвата и удалять протез из его местоположения в случае необходимости. Нижняя пластина (1) имеет выпуклую верхнюю контактную поверхность (12), снабженную центральным ограничителем (4) и имеющую полость с кромками (112), образующими кольцевой ограничитель.

В варианте, показанном на фиг.10, представлено устройство для установки (введения) протеза в соответствии с настоящим изобретением, выполненное в виде элемента (9), называемого направляющей ввода и имеющего внутренний канал (90) главным образом прямоугольного сечения, в котором может скользить протез (Р). Этот канал (9) образован двумя полунаправляющими (91, 92) с поперечным сечением в виде буквы U, которые соединены друг с другом. На одном из концов указанная направляющая (9) имеет один или несколько опорных блоков или кромок (910, 920), выступающих относительно продольной оси (d9) направляющей. Эти опорные блоки (910, 920) образуют удлинение меньших боковых стенок (9) прямоугольного сечения канала, называемых вертикальными.

В способе введения, показанном на фиг.10 и 11, установку протеза в соответствии с настоящим изобретением осуществляют следующим образом:

- разделяют позвонки при помощи известных инструментов, например, при помощи инструментов для дистракции,

- вводят направляющую ввода (9) со скольжением вокруг инструмента для дистракции, так чтобы ввести опорные кромки (910, 920) между позвонками (V),

- освобождают и извлекают инструмент для дистракции, при этом позвонки остаются раздвинутыми друг от друга за счет опорных кромок направляющей ввода,

- вводят протез, готовый для установки в канал, и со скольжением устанавливают его в непосредственной близости от позвоночного столба,

- регулируют наклон протеза в соответствии с формой пространства, имеющегося между позвонками, с возможным разделением двух частей (91, 92) канала на соответствующий угол (а9), чтобы содействовать такой регулировке,

- выбирают местоположение протеза в межпозвоночном пространстве за счет его проталкивания во внутреннее пространство канала,

- выводят опорные блоки (910, 920) канала из межпозвоночного пространства и забивают блоки для крепления в кости позвонков (V).

В варианте, показанном на фиг.12а-14, оснастка, которую используют для установки протеза в соответствии с настоящим изобретением, содержит направляющую ввода (93), которая имеет внутренний канал (90). Этот канал (90) имеет главным образом прямоугольное поперечное сечение или поперечное сечение с конфигурацией, главным образом дополнительной к форме внешнего профиля протеза. Этот внутренний канал (90) имеет такую форму и размеры, которые позволяют пропускать и направлять протез от одного до другого конца канала, при сохранении в ходе перемещения неизменного положения, главным образом параллельного внешним сторонам пластин (1, 3) протеза. В зависимости от вида применения канал (90) направляющей ввода (93) может иметь зубцы на его стенках, противоположных пластинам протеза. Такие зубцы позволяют пропускать через канал средства крепления (8, 81), предусмотренные на пластинах протеза, однако при достаточно точном направлении (ведении) пластин в канале. В показанном здесь варианте указанные зубцы имеют форму канавок (934, 936) вдоль оси (d9) канала, предусмотренных на внутренних стенках канала, расположенных напротив пластин (1, 3).

У одного из своих концов, называемого рабочим концом, стенки (931, 932) канала (90), которые являются перпендикулярными к пластинам протеза, то есть расположенными в плоскости, которая проходит через ось позвоночного столба, выступают вдоль оси (d9) канала на некоторое расстояние относительно стенок канала, которые являются параллельными пластинам протеза. Эти выступающие части образуют опорные кромки, которые могут быть введены в межпозвоночное пространство для поддержания разделения пластин от двух позвонков, окружающих это пространство.

Высоту указанных опорных кромок (931, 932) определяют таким образом, чтобы сохранять пространство, достаточное для введения протеза и его средств крепления (8, 81) в соответствии с предлагаемым способом крепления. Если средства крепления образованы в виде гнезд (8) или крыльев (81) ранее свободного введения в пространство, то опорные кромки имеют достаточную высоту для пропускания указанных гнезд или крыльев. Если средства крепления образованы в виде крыльев, которые вводят в открытые сбоку канавки позвоночных пластин, то высота указанных опорных кромок может быть достаточно малой, чтобы пропускать протез, но не крылья.

В ходе хирургического вмешательства для установки такого протеза хирург начинает удалять позвоночный диск или его остатки, а затем использует инструмент для дистракции, чтобы увеличить дисковое пространство, имеющееся между двумя позвонками, в которое необходимо ввести протез. Такой инструмент часто имеет удлиненную рукоятку с плоской частью у ее конца. Эту плоскую часть вводят между позвонками, а затем поворачивают для увеличения разделения позвонков.

В инструменте в соответствии с настоящим изобретением предусмотрен внутренний канал (90) направляющей (93) ввода, в который может быть ввинчен такой инструмент для дистракции, когда оба инструмента находятся в заданном положении между позвонками. После приведения направляющей ввода, охватывающей инструмент для дистракции, в положение в непосредственной близости от позвоночного столба, направляющую ввода толкают вперед для того, чтобы ввести ее кромки (931, 932) между позвонками, в плоскости, главным образом параллельной позвоночному столбу. Затем инструмент для дистракции может быть отведен от позвоночного столба за счет его скольжения в канале (90) направляющей ввода, в то время как высота опорных кромок позволяет сохранить достаточное пространство между позвонками, позволяющее установить протез. В показанном здесь варианте направляющая (93) ввода имеет средства для взаимной блокировки с инструментом (94) для установки направляющей, который используют для перемещения направляющей к позвоночному столбу и для упрощения ее установки. Этот инструмент (94) для установки направляющей используют также и для удаления направляющей ввода и ее опорных кромок, чтобы позволить позвонкам уплотнить протез после его установки.

Такой инструмент (94) для установки направляющей показан на фиг.12а и 12b. Этот инструмент (94) содержит две удлиненные трубки (941, 946), которые могут поворачиваться друг относительно друга при помощи средства (945), расположенного у одного из концов инструмента, называемого соединительным. Каждая из указанных двух удлиненных трубок у второго конца, противоположного соединительному, имеет средство блокировки для направляющей (93) ввод