Способ активации катализаторов на основе кобальта

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к способу получения катализаторов Фишера-Тропша на носителе. Способ включает обработку на первой стадии активации предшественника катализатора синтеза Фишера-Тропша на носителе, который находится в предвосстановленном состоянии в виде частиц. Предшественник содержит носитель катализатора, пропитанный кобальтом, и способную к восстановлению лабилизированную окись кобальта в обожженном состоянии, выбранную из соединений, описываемых формулами, включающими СоОaНb, где а≥1,7 и b>0, и монометаллические соединения типа гидротальцита Coii 0,74Coiii 0,26(OH)2,01(NO)0,21(CO)0,02×0,6H2O. Восстановлению окиси кобальта, восстанавливающим газом, представляющим собой чистый водород, с первой объемной скоростью подаваемого газа, SV1, и при первой скорости нагрева, HR1, с получением частично восстановленного предшественника катализатора. Затем обработку частично восстановленного предшественника катализатора на второй стадии активации восстанавливающим газом, представляющим собой чистый водород, со второй объемной скоростью подаваемого газа, SV2, и при второй скорости нагрева, HR2, причем SV2<SV1 и/или HR2≥HR1, при условии, что когда SV2=SV1, HR2≠HR1 и, когда HR2=HR1, SV2≠SV1. Технический результат - получения катализаторов Фишера-Тропша на носителе обладающих максимальной активностью. 11 з.п. ф-лы, 5 табл., 3 ил.

Реферат

Данное изобретение относится к катализаторам. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу получения катализаторов Фишера-Тропша на носителе и к катализатору, полученному этим способом.

Что касается катализаторов Фишера-Трошпа, то хорошо известно, что предшественники таких катализаторов получают, используя металлсодержащий предшественник и носитель в виде частиц. Получение предшественника катализатора включает ряд различных стадий, затем предшественник катализатора в процессе активации или на одной из его стадий восстанавливают, используя водород, для получения активного катализатора Фишера-Трошпа, который содержит кристаллиты металла в качестве активного компонента катализатора. Обычно металлом может быть кобальт.

В известных процессах активации, а именно восстановления предшественников катализатора Фишера-Тропша на основе кобальта в токе водорода или в потоке водородсодержащего газа при повышенных температурах, о которых знает Заявитель, предпочтительным предшественником катализатора является соединение, в основном содержащее Со3О4. Далее активность катализатора синтеза углеводородов достигает максимума при регулировании максимального парциального давления воды (на которое влияют такие факторы, как линейное изменение температуры и величина объемной скорости газа) во время стадии активации; стадия активации может длиться до 24 часов. Периоды активации (и таким образом временные циклы при проведении полунепрерывной активации предшественников катализатора на основе кобальта на носителе в промышленном масштабе) нельзя легко сократить без риска потери контроля над максимальным парциальным давлением воды и, соответственно, получения катализатора синтеза углеводородов, не обладающего максимальной активностью. Этот риск еще больше, когда предшественник катализатора является соединением, которое зависит от контроля за максимальным парциальным давлением воды (при сравнимых условиях, например изменении температуры и объемной скорости газа) в большей степени, чем это имеет место для предшественника катализатора, в основном содержащего Со3О4. Таким образом, цель данного изобретения заключается в создании способа получения катализаторов Фишера-Тропша на носителе, в котором этот риск отсутствует или, по меньшей мере, снижен.

Согласно настоящему изобретению создан способ получения катализатора Фишера-Тропша на носителе, который включает:

обработку на первой стадии активации предшественника катализатора Фишера-Тропша на основе кобальта на носителе в виде частиц, который содержит носитель катализатора, пропитанный кобальтом, содержащий способную к восстановлению окись кобальта в обожженном состоянии, имеющую формулу-единицу, в которой каждый моль атомов кобальта связан более чем с 4/3 молями атомов кислорода, и характеризующийся площадью удельной поверхности, способной к восстановлению окиси кобальта, по меньшей мере, равной соответствующей характеристике шпинели Со3O4, чистым водородом с первой удельной объемной скоростью подаваемого газа, SV1, при первой скорости нагревания, HR1, с получением частично восстановленного предшественника катализатора, и последующую обработку частично восстановленного предшественника катализатора на второй стадии активации чистым водородом со второй удельной объемной скоростью подачи, SV2, при второй скорости нагрева, HR2, с получением активированного катализатора Фишера-Тропша на носителе, причем SV2≤SV1 и/или HR2≥HR1 при условии, что когда SV2=SV1, HR2≠HR1 и, когда HR2=HR1, SV2≠SV1.

Таким образом, когда SV2 равна SV1, HR2 не равна HR1 и, когда HR2 равна HR1, SV2 не равна SV1.

Примеры типичной формулы-единицы окиси кобальта на носителе, то есть формулы, которые могут быть использованы, представляют собой СоОaНb, где а≥1,7 и b>0, как описано в WO 01/39882 A1, или соединения типа монометаллического гидротальцита Соii 0,74Соiii 0,26(ОН)2,01(NO3)0,21(CO3)0,02×0,6H2O, как описано в Chem. Matter, 2000, 12, 3459-3465.

Эта способная к восстановлению фаза окиси кобальта, которая отличается от Со3O4, называется далее «лабилизированной окисью кобальта».

Неожиданно было установлено, что катализатор Фишера-Тропша на основе кобальта на носителе, имеющий высокую характеристическую активность, получается из предшественника, в котором весь способный к восстановлению кобальт содержится в виде лабилизированной окиси кобальта, при условии, что восстановление или активация согласно данному изобретению используется для активации предшественника.

Таким образом, в предшественнике катализатора перед восстановлением весь способный к восстановлению кобальт в состоянии окисления >0, содержащийся в предшественнике катализатора, находится в виде лабилизированной окиси кобальта. Предшественник катализатора включает, таким образом, носитель катализатора, который был пропитан кобальтом и обожжен таким контролируемым способом, что весь способный к восстановлению кобальт, содержащийся в носителе, а именно кобальт, который связан с кислородом и такими элементами, как водород, азот и/или углерод, в отсутствие взаимодействия кобальт - носитель, такого как образование алюминатов кобальта или силикатов кобальта, что приведет к снижению его способности к восстановлению, находится в виде лабилизированной окиси кобальта. Термин "формула-единица" по отношению к окиси кобальта отражает нормализованное атомное отношение между элементами Со и О, включая также один или несколько элементов, выбранных из Н, N и/или С, всей способной к восстановлению окиси кобальта, содержащейся в предшественнике катализатора перед восстановлением (а именно, обожженного промежуточного продукта), а именно окиси кобальта, которая не участвует в заметном взаимодействии с выбранным носителем, например, Al2О3, SiO2, Al2О3-SiO2, ZnO или TiO2, таком как образование алюминатов кобальта или силикатов кобальта, что приведет к уменьшению способности к восстановлению. Формула-единица всех таких видов способной к восстановлению окиси кобальта, слипшихся вместе, не содержит типичных для носителя элементов, например, Al, Si, Zn или Ti, и выражается как CoOaHbNcCd, где а>4/3, b>0 и каждый из с и d≥0, то есть это ранее описанная окись кобальта.

Металлсодержащие предшественники лабилизированной окиси кобальта приводят к получению большого количества воды со скоростью, по меньшей мере высокой, на единицу количества способного к восстановлению кобальта во время ее превращения в СоО как части процесса активации (восстановление при помощи H2) до металлического состояния по сравнению со шпинелью Со3O4. Поэтому условия активации, которые привели бы к получению кобальтсодержащего катализатора синтеза Фишера-Тропша с высоким фактором начальной относительной характеристической активности в синтезе Фишера-Тропша ('RIAFx,i') при использовании в качестве металлсодержащего предшественника шпинели Со3O4, не нужны в том случае, когда металлическим предшественником является лабилизированная окись кобальта.

Фактор относительной характеристической активности в синтезе Фишера-Тропша ('RIAFx') кобальтсодержащего суспензионного катализатора на носителе, предшественник которого был получен в строгом соответствии с данным изобретением по процедуре X, то есть предшественник Х катализатора, определяется следующим образом:

где

a) Ax обозначает преэкспоненциальный фактор Аррениуса предшественника Х катализатора, активированного согласно произвольной методике восстановления;

b) Ах,b обозначает преэкспоненциальный фактор Аррениуса предшественника Х катализатора, определенный после 15 часов работы перемешиваемого корпусного суспензионного реактора непрерывного действия (CSTR) при осуществлении синтеза Фишера-Тропша в реальных условиях при использовании следующей реперной методики восстановления:

фиксированный слой (внутренний диаметр 20 мм) 15±5 г предшественника Х катализатора (то есть катализатора перед восстановлением), при атмосферном давлении с использованием неразбавленного восстанавливающего Н2 (чистота 5,0), подача с объемной скоростью 1300 млn на грамм восстанавливаемого кобальта в час, по следующей температурной программе: нагрев от 25 до 425°С со скоростью 1°С/мин и изотермическая выдержка при 425°С в течение 16 часов.

c) Преэкспоненциальный фактор А, применимый для Ах и Аx,b определяется из общепринятого эмпирического кинетического уравнения для кобальтсодержащих катализаторов Фишера-Тропша:

Таким образом:

где

rFT выражает число молей СО, превратившихся в продукты синтеза Фишера-Тропша в единицу времени на единицу массы предшественника катализатора в его предвосстановленном состоянии.

Далее, начальный RIAFx, то есть RIAFx,i, определяется следующим образом:

RIAFx,i=RIAFx при 16,5±1,5 ч работы суспензионного CSTR при осуществлении синтеза Фишера-Тропша в реальных условиях, когда эти условия следующие:

| температура реактора | 220,0±0,5°С |

| давление в реакторе | 20,5±0,7 бар |

| % конверсии (Н2+СО) | 60±13 |

Состав подаваемого газа:

| Н2 | около 50 об.% |

| СО | около 25 об.% |

| Остальное | Ar, N2, CH4 и/или CO2. |

Обработка на первой и второй стадиях активации может, по меньшей мере, в принципе, проводиться при использовании любой подходящей конфигурации предшественника катализатора, контактирующей с восстанавливающим газом, такой как псевдоожиженный слой частиц предшественника катализатора, когда восстанавливающий газ действует как сжижающая среда, фиксированный слой частиц предшественника катализатора, через который проходит восстанавливающий газ или т.п. Однако предпочтительной является конфигурация псевдоожиженного слоя.

Что касается метода активации катализатора, то можно рассмотреть следующий стандартный подход: SV2=SV1=SVc и HR2=HR1=HRc. Другими словами, объемная скорость подаваемого газа и скорость нагрева поддерживаются постоянными в течение всего процесса активации, то есть на первой и второй стадиях активации, индекс "с" обозначает, что объемная скорость и скорость нагрева являются постоянными в течение всего процесса активации.

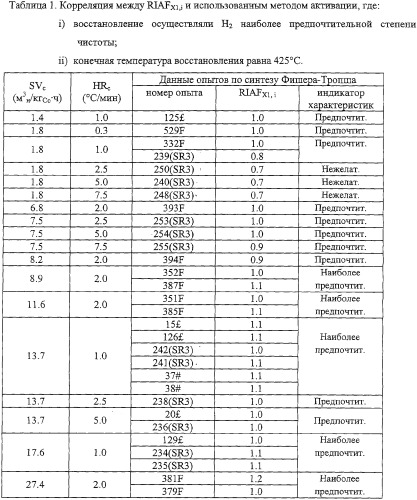

Можно рассмотреть различные комбинации SVc и HRc, можно оценить их влияние на RIAFx,i. Предположив, что

RIAFx,i<0,8 является нежелательным,

0,8≤RIAFx,i≤1,0 является предпочтительным и

RIAFx,i>1,0 является наиболее предпочтительным,

значения "нежелательный", "предпочтительный" и "наиболее предпочтительный" для комбинаций HR1 и SV1 могут быть определены следующим образом (далее рассмотрено более подробно со ссылкой на Фиг.2):

HRc,1 определяется как максимальная величина HRc, которая приводит к получению RIAFx,i≥0,8 при выбранных величинах SVc, тем самым подразумевая, что HRc,1=f(SVc). HRc,2 определяется как максимальная величина HRc, которая приводит к получению RIAFx,i≥1,0 при выбранных величинах SVc, тем самым подразумевая, что HRc,2=f(SVc). Нежелательный, предпочтительный и наиболее предпочтительный интервалы для HR1 определяются следующим образом:

0<HR1<HRc,2 - наиболее предпочтительный,

HRc,2≤HR1≤HRc,1 - предпочтительный,

HR1>HRc,1 - нежелательный,.

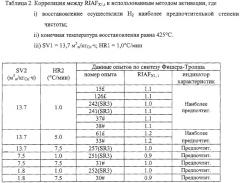

Если восстановление проводят в псевдоожиженном слое, тогда количественное определение минимально допустимой SV1 (то есть SV1min) и максимально допустимой SV1 (то есть SV1max) диктуется условием надлежащего псевдоожижения в течение всей первой стадии активации катализатора. Таким образом, SV1<SV1min; а также SV1>SV1max не входят в интервал, то есть не являются применимыми. То же самое условие надлежащего псевдоожижения применимо и ко всей второй стадии активации, что также предполагает существование минимально допустимой SV2 (то есть SV2min) и максимально допустимой SV2 (то есть SV2max). Надлежащее псевдоожижение зависит от конфигурации реактора и свойств катализатора. Предпочтительные режимы псевдоожижения представляют собой турбулентный, взбалтывающий и барботирующий - снарядный режимы, при этом турбулентный и взбалтывающий режимы являются предпочтительными, а взбалтывающий - наиболее предпочтительным (см. Design Manual of the Particulate Solid Research Institute (PRSI), USA, September, 1993). Специалист в данной области, используя PRSI Design Manual и выбранные конфигурацию реактора и свойства катализатора, может таким образом определить соответствующие величины для SV1min, SV1max, SV2min и SV2max, которые обеспечат нужный режим псевдоожижения. Кроме того, SV2≤SV2β (где SV2β является минимальной из SV1 и SV2max) и HR2≥HR1. С этими ограничениями можно рассмотреть различные комбинации SV2 и HR2 и оценить их влияние на RIAFx,i. На основе предположения, что:

RIAFx,i<0,8 является нежелательным,

0,8≤RIAFx,i≤1,0 является предпочтительным и

RIAFx,i>1,0 является наиболее предпочтительным,

"нежелательный", "предпочтительный" и "наиболее предпочтительный" интервалы для допустимых комбинаций HR2 и SV2 для конкретного ряда HR1 и SV1, были определены следующим образом (как описано ниже более подробно со ссылкой на Фиг.3):

HR2β определяется как максимальная величина HR2, которая приведет к RIAFx,i≥0,8 при выбранных величинах SV2, то есть SV2min≤SV2≤SV2β, где SV2β является минимальной величиной из SV1 и SV2max; и HR2α определяется как максимальная величина HR2, которая приведет к RIAFx,i≥1,0 при выбранных величинах SV2, то есть SV2min≤SV2≤SV2β, где SV2β является минимальной величиной из SV1 и SV2 max.

Основной предпосылкой того, что изложено выше, является то, что постоянные объемные скорости поддерживаются во время обработки на первой стадии активации, то есть SV1 является постоянной, а также во время обработки на второй стадии активации, то есть SV2 является постоянной, при SV2≤SV1. Все это находится в соответствии с первым вариантом этого аспекта изобретения.

Первая стадия активации начинается с того, что чистый предшественник катализатора (то есть промежуточный продукт, содержащий весь способный к восстановлению кобальт в виде лабилизированной окиси кобальта в отсутствие любого вещества, аккумулировавшегося во время хранения и/или подготовки, такого как физически адсорбированная влага) подвергается воздействию чистого водорода при SV1 с немедленным применением HR1. В случаях, когда невосстановленный предшественник катализатора адсорбировал влагу, для восстановления чистоты лабилизированной окиси кобальта можно использовать предварительную сушку. Затем первая стадия активации может быть продолжена, пока весь способный к восстановлению кобальт не превратится количественно в СоО, когда получается частично восстановленный предшественник катализатора; это ожидается при температуре слоя, равной от 150 до 280°С, то есть при Т* на Фиг.1, описанной ниже. Таким образом, в начале второй стадии активации температура на второй стадии активации, то есть температура частично восстановленного предшественника катализатора, будет равна величине, находящейся в интервале от 150 до 280°С. Затем можно продолжить вторую стадию активации до тех пор, пока температура на второй стадии обработки, то есть температура активированного катализатора Фишера-Тропша, не станет равной величине, находящейся в интервале от примерно 300°С до примерно 600°С, предпочтительная величина находится в интервале от 300 до 500°С, наиболее предпочтительная величина - в интервале от 300 до 450°С. Согласно второму варианту изобретения объемные скорости во время первой и/или второй стадии активации могут меняться, при условии, что соблюдаются следующие условия:

Первая стадия активации (стадия I): SV1t определяется как превалирующая объемная скорость чистого водорода в момент времени t при проведении стадии 1, и SV1f определяется как объемная скорость чистого водорода в конце стадии 1. Ограничения, накладываемые на SV1t и SV1f:SV1t≥SV1f, SV1t≤SV2max и комбинация (HR1, SV1f) находится в предпочтительном или лучше в наиболее предпочтительном интервале, применимом для комбинации HR1, SV1, как описано ранее.

Вторая стадия активации (стадия 2): SV2t. определяется как превалирующая объемная скорость чистого водорода в момент времени t на стадии 2, и SV2f определяется как объемная скорость чистого водорода в конце стадии 2. Ограничения, накладываемые на SV2t и SV2f:SV2t≥SV2f, SV2t≤SV2β (где SV2β в случае изменяющихся объемных скоростей является минимальной величиной из SV1f и SV2max), и комбинация (HR2, SV2f) находится в предпочтительном или лучше в наиболее предпочтительном интервале, применимом для комбинаций HR2 и SV2.

Этот вариант первого аспекта изобретения относится к ситуации, когда желательно фиксировать поверхностную скорость газа во время стадии 1 активации и/или стадии 2 активации, все еще получая катализатор RIAFx,i≥0,8. Поверхностная или линейная скорость представляет собой объемную скорость течения (при температуре и давлении в реакторе) газа на единицу площади поперечного сечения реактора для восстановления. Для превращения линейной (поверхностной) скорости в SV (SV1t; SV2t) требуется корректировка температуры, давления, площади поперечного сечения и массы способного к восстановлению кобальта.

Под "чистым восстанавливающим водородом", который используется на двух стадиях активации, подразумевают водородсодержащую газовую смесь, включающую ≥90 об.% Н2 и ≤10 об.% инертного газа, предпочтительно, ≥97 об.% H2 и ≤3 об.% инертного газа. Инертный газ может быть любой комбинацией Ar, He, N2 и Н2О с предпочтительной точкой росы чистого водородсодержащего восстанавливающего газа ≤4°С, предпочтительно ≤-30°С.

Обработка на обеих первой и второй стадиях активации может проводиться при примерно атмосферном давлении, предпочтительно, находящимся в интервале от 0,6 до 1,5 бар (а) и, наиболее предпочтительно, между 0,8 и 1,3 бар (а).

Свежеактивированный катализатор Фишера-Тропша, то есть катализатор в конце второй стадии активации, который, таким образом, все еще находится при повышенной температуре, может быть охлажден в чистом водороде до температуры Тc и затем охлажден далее до комнатной температуры в практически чистом азоте. Температура Тc должна быть достаточно низкой, чтобы азот вел себя как инертный газ во время последней стадии этой фазы охлаждения.

Температура переключения Тc легко определяется из зависимости RIAF от Тc. Предпочтительной величиной для Тc является такая температура, которая обеспечивает RIAFx,i между 0,8 и 1,0, и наиболее предпочтительной величиной Тc является температура, которая обеспечит RIAFx,i≥1,0.

Не восстановленный предшественник кобальтсодержащего катализатора синтеза Фишера-Тропша на носителе в виде частиц может быть любым подходящим предшественником катализатора, требующим активации или восстановления для получения активного катализатора Фишера-Тропша. Однако предпочтительно получать предшественник катализатора путем образования суспензии частиц носителя катализатора, соединения кобальта в качестве активного компонента предшественника и воды; пропитки носителя катализатора соединением кобальта; сушки пропитанного носителя катализатора и обжига пропитанного носителя. Предшественник катализатора, полученный таким образом, должен, однако, затем быть активирован или восстановлен до применения его для катализа реакции Фишера-Тропша, и это восстановление или активацию проводят в соответствии со способом согласно настоящему изобретению. Полученный катализатор является активированным катализатором Фишера-Тропша.

Можно использовать любой коммерчески доступный предварительно сформованный пористый окисный носитель катализатора, такой как Al2O3, окись кремния (SiO2), окись титана (TiO2), окись магния (MgO), SiO2-Al2О3 и окись цинка (ZnO). Носитель имеет средний диаметр пор от 8 до 50 нм, более предпочтительно, от 10 до 15 нм. Объем пор носителя может составлять от 0,1 до 1,0 мл/г, предпочтительно, от 0,3 до 0,9 мл/г. Средний размер частиц составляет от 1 до 500 мкм, более предпочтительно, от 10 до 250 мкм, еще более предпочтительно, от 45 до 200 мкм.

Носитель может представлять собой защищенный модифицированный носитель катализатора, содержащий, например, в качестве модифицирующего компонента кремний, как описано в заявке ЕР №99906328.2 (Европейская публикация №1058580), которая включена в данную заявку в качестве ссылки.

Нагрузка кобальта может составлять от 5 г Со/100 г носителя до 70 г Со/100 г носителя, предпочтительно, от 20 г Со/100 г носителя до 40 г Со/100 г носителя. Соль кобальта может быть, в частности, нитратом кобальта, Со(NO3)2·6Н2О.

Пропитку носителя катализатора можно, в принципе, осуществлять любым известным методом или техникой, такими как методом пропитки с начальной влажностью или пропитки в суспензии. Однако, пропитка, в частности, может быть проведена способом, описанным в патентах США 6455462 или 5733839, которые включены в данную заявку в качестве ссылок. Пропитка носителя может, таким образом, включать 2-стадийную пропитку в суспензии, которая зависит от желаемого содержания кобальта и объема пор носителя катализатора.

Пропитка носителя и сушка могут осуществляться в конической вакуумной сушилке с вращающимся шнеком или барабанной вакуумной сушилке.

Во время осуществления пропитки кобальтом в качестве добавки, способствующей восстановлению активного компонента, может быть добавлена водорастворимая соль платины (Pt), палладия (Pd), рутения (Ru) или их смесь. Массовое соотношение этой добавки, если она используется, к кобальту может быть от 0,01:100 до 0,3:100.

Обжиг пропитанного и высушенного материала можно проводить любым способом, известным специалисту, например, в псевдоожиженном слое, во вращающейся печи-сушилке, в обжигательной печи при 200-350°С. Этот обжиг может быть осуществлен как описано в заявке РСТ WO 01/39882, которая включена в данную заявку в качестве ссылки.

Стадия пропитки и/или стадия сушки и/или стадия обжига выбираются таким образом, чтобы в предшественнике катализатора весь способный к восстановлению кобальт, содержащийся в носителе, был в виде лабилизированной окиси кобальта. Это может быть, например, достигнуто при проведении стадии обжига, описанной в заявке WO 01/39882.

Данное изобретение относится также к активированному катализатору Фишера-Тропша, полученному способом согласно первому аспекту изобретения.

Активированный катализатор Фишера-Тропша можно использовать в способе получения углеводородов, который включает контактирование синтез-газа, содержащего водород (Н2) и моноокись углерода (СО) при повышенной температуре между 180 и 250°С и при повышенном давлении от 10 до 40 бар в присутствии активированного катализатора Фишера-Тропша, описанного выше, с использованием реакции Фишера-Тропша в суспензионной фазе, заключающейся во взаимодействии водорода с моноокисью углерода.

Настоящее изобретение будет описано ниже более подробно со ссылкой на следующие рисунки и примеры, не ограничивающие объем изобретения.

На Фиг.1 показан профиль восстановления при запрограммированной температуре (TPR) предшественника XI кобальтсодержащего катализатора по Примеру 1 (восстановление при атмосферном давлении; восстанавливающий газ - чистый водород; линейная скорость нагрева 2°/мин; скорость подачи газа 10,7 м3 н/кгСо·ч; фиксированный слой работает при дифференциальных условиях, которые приближены к почти безградиентным условиям для псевдоожиженных слоев.

На Фиг.2 представлено схематическое графическое изображение, на котором показаны данные, характеризующие предшественник X1 кобальтсодержащего катализатора для иллюстрации определений "нежелательного", "предпочтительного" и "наиболее предпочтительного" интервалов для допустимых комбинаций HR1 и SV1.

На Фиг.3 представлен схематический график, на котором показаны данные, характеризующие предшественник X1 кобальтсодержащего катализатора для иллюстрации определений "нежелательного", "предпочтительного" и "наиболее предпочтительного" интервалов для допустимых комбинаций HR2 и SV2 для конкретного набора (HR1 и SV1), а именно HR1=1,0°С/мин и SV1=13,7 м3 н/кгСо·ч).

Пример 1.

Как конкретный пример предшественника Х катализатора рассматривается катализатор синтеза Фишера-Тропша в суспензии, 30 г Со/100 г Al2О3, разработанный Заявителем, описанный подробно в WO 01/39882. Если невосстановленный предшественник катализатора или промежуточный продукт (обозначенный X1), полученный в строгом соответствии с процедурой, подвергается далее следующей процедуре восстановления:

фиксированный слой (внутренний диаметр 20 мм) 15±5 г предшественника X1 катализатора (то есть невосстановленного катализатора) восстанавливают при атмосферном давлении, используя неразбавленный Н2 (чистота 5,0) с объемной скоростью 1300 млn на грамм восстанавливаемого кобальта в час, при этом используется следующая температурная программа: нагрев от 25 до 425°С со скоростью 1°С/мин и изотермическая выдержка при 425°С в течение 16 часов

- получают следующее значение преэкспоненциального фактора Аррениуса:

AX1b=138546 [мол CO/(г обожж.кат.·с·бар2)]

Репрезентативная навеска этого невосстановленного предшественника катализатора (то есть предшественника X1) была получена следующим образом. Раствор 17,4 кг Со(НО3)2·6Н2O, 9,6 г (NH3)4Pt(NO3)2 и 11 кг дистиллированной воды смешивали с 20, 0 кг носителя - гамма-окиси алюминия (Purlox SCCa 5/150, объем пор 0,48 мл/г, SASOL Germany GmbH, Uberseering 40, 22297, Hamburg, Germany) при добавлении носителя к раствору. Суспензию добавляли в коническую вакуумную сушилку и непрерывно перемешивали. Температуру этой суспензии повышали до 60°С, после чего использовали давление 20 кПа(а). В течение первых 3 часов стадии сушки температуру медленно повышали, она достигала 95°С через 3 часа. Через 3 часа давление снижали до 3-15 кПа(а) и использовали скорость сушки 2,5 м%/ч в точке начальной влажности. Полная пропитка и сушка были достигнуты через 9 часов, после чего пропитанный и высушенный носитель катализатора немедленно и сразу же загружали в обжиговую печь с псевдоожиженным слоем. Температура высушенного и пропитанного носителя катализатора была примерно 75°С во время загрузки в обжиговую печь. Загрузка длилась примерно 1-2 минуты, температура в печи оставалась равной начальной - примерно 75°С. Высушенный пропитанный носитель катализатора нагревали от 75 до 250°С со скоростью нагрева 0,5°С/мин и объемной скоростью воздуха 1,0 м2 n/кг Со(NO3)2·6Н2O/ч и выдерживали при 250°С в течение 6 часов. Для получения катализатора с нагрузкой кобальта 30 г Со/100 г Al2О3 осуществляли вторую стадию пропитка/сушка/обжиг. Раствор 9,4 кг Со(NO3)2·6Н2O, 15,7 г (NH3)4Pt(NO3)2 в 15,1 кг дистиллированной воды смешивали с 20, 0 кг предшественника катализатора после первой пропитки и обжига, добавляя предшественник катализатора в раствор. Суспензию добавляли в коническую вакуумную сушилку и непрерывно перемешивали. Температуру этой суспензии повышали до 60°С, после чего использовали давление 20 кПа(а). В течение первых 3 часов стадии сушки температуру медленно повышали, она достигала 95°С через 3 часа. Через 3 часа давление снижали до 3-15 кПа(а) и использовали скорость сушки 2,5 м%/ч в точке начальной влажности. Полная пропитка и сушка были достигнуты через 9 часов, после чего пропитанный и высушенный носитель катализатора немедленно и сразу же загружали в обжиговую печь с псевдоожиженным слоем. Температура высушенного и пропитанного носителя катализатора была примерно 75°С во время загрузки в обжиговую печь. Загрузка длилась примерно 1-2 минуты, температура в печи оставалась равной начальной - примерно 75°С. Высушенный пропитанный носитель катализатора нагревали от 75 до 250°С со скоростью нагрева 0,5°С/мин и объемной скоростью воздуха 1,0 м3 n/кг Co(NO3)2·6H2O/ч и выдерживали при 250°С в течение 6 часов. Таким образом, получали предшественник кобальтсодержащего катализатора на носителе.

Пример 2.

Для предшественника кобальтсодержащего катализатора по Примеру 1 (то есть предшественника X1 катализатора) проводили восстановление с запрограммированной температурой (TPR). TPR осуществляли при атмосферном давлении, используя скорость нагрева (HR) 2°С/мин и подавая чистый водород со скоростью примерно 10,7 м3 н/кгСо·ч в реактор с фиксированным слоем. Результаты показаны на Фиг.1. Из Фиг.1 видно, что активация проходит на двух стадиях и конец стадии 1 активации определяет Т*=250°С.

Пример 3.

Предшественник кобальтового катализатора, полученный в Примере 1, восстанавливали различными методами, как указано в Таблице 1 и Таблице 2, и подвергали испытанию при осуществлении следующего синтеза Фишера-Тропша:

10-30 г полученного восстановленного катализатора с частицами 38-150 мкм суспендировали в 300 мл расплавленного воска и загружали в CSTR с внутренним объемом 500 мл. Подаваемый газ состоял из водорода и моноокиси углерода в молярном соотношении Н2/СО от 1,5/1 до 2,3/1. Реактор нагревали при помощи электричества и для устранения ограничений в массопередаче газ-жидкость перемешивали мешалками с достаточно высокой скоростью. Подаваемый поток регулировали при помощи регулятора потока Brooks, использовали объемные скорости от 2 до 4 м3 н/кгкат·ч. Для характеристики спектра продуктов использовали ГХ газов, а также летучих головных углеводородов.

После проведения этих опытов в суспензии в CSTR Фишера-Тропша определяли соответствующие RIAFX1,i, что показано в Таблице 5 и коррелировали с методами активации, показанными в Таблице 1 и Таблице 2 и на Фиг.2 и Фиг.3.

Пример 4.

Предшественники кобальтсодержащего катализатора по Примеру 1 восстанавливали в потоке водорода с четкой точкой росы, как показано в Таблице 3, и затем использовали в опытах по проведению синтеза Фишера-Тропша в суспензии в CSTR, как показано в Таблице 5.

Пример 5.

Предшественники кобальтсодержащего катализатора по Примеру 1 восстанавливали в потоке газа с определенным содержанием водорода, как показано в Таблице 4, и использовали при проведении синтеза Фишера-Тропша, описанного в Примере 3. По результатам этих опытов подсчитывали соответствующие RIAFX1,i, как показано в Таблице 5.

Объемная скорость подаваемого газа во время активации катализатора представляет собой нормальный объем газа-восстановителя, подаваемого в реактор, на единицу времени и на единицу массы восстанавливаемого кобальта (м3 н/кгCo·ч) во время стадии 1 активации и стадии 2 активации, где индекс Со обозначает восстанавливаемый Со. В противоположность этому объемная скорость подаваемого газа во время синтеза Фишера-Тропша относится к нормальному объему подаваемого в реактор газа на единицу времени и на единицу массы обожженного катализатора.

При осуществлении восстановления предшественника катализатора согласно данному изобретению во время загрузки в реактор для восстановления, в котором проводится восстановление, и во время нагревания, которое может включать несколько выдержек до конечной температуры, не превышающей 600°С, предпочтительно, конечной температуры, не превышающей 500°С и, более предпочтительно, конечной температуры, не превышающей 450°С, при выдержке при конечной температуре с последующим охлаждением до температуры выгрузки, не превышающей 180°С, и обычно осуществляемой при примерно комнатной температуре, имеют место следующие различные фазы.

Стадия сушки предшествует первой стадии активации. Во время стадии сушки допустимыми являются следующие комбинации условий процесса (наличие газа и температура): динамический чистый водород (с предпочтительной точкой росы ≤4°С, более предпочтительной ≤-30°С) и температура, которая немного ниже, чем температура на первой стадии активации, но в то же самое время она достаточно высока, чтобы фаза сушки (то есть количественное удаление влаги, которая была адсорбирована во время хранения и/или подготовки) завершилась в течение одного часа; или динамический инертный газ, например, чистый азот (с предпочтительной точкой росы ≤4°С, более предпочтительной ≤-30°С) и температура, достаточно высокая (но не превышающая температуру обжига, используемую при получении невосстановленного предшественника катализатора), для того, чтобы завершить фазу сушки в течение часа. Стадия сушки считается завершенной, когда дельта точки росы (то есть разница между точкой росы хвостового газа и точкой росы подаваемого газа) ≤2°С. Как только эта разница на стадии сушки динамическим инертным газом становится меньше 2°С, инертный газ нужно заменить чистым водородом при температуре, которая слегка ниже, чем температура, обычно применяемая на стадии 1 активации, с последующим применением HR1. Как только разница точек росы на стадии сушки динамически чистым водородом становится меньше 2°С, можно использовать HR1.

Стадия 1 активации начинается с обработки чистого невосстановленного предшественника катализатора (то есть промежуточного продукта, содержащего весь способный к восстановлению кобальт в виде лабилизированной окиси кобальта в отсутствие любого вещества, которое было аккумулировано во время хранения и/или подготовки, такого как физически адсорбированная влага) чистым водородом при SV1 с немедленным применением HR1. Стадия 1 активации заканчивается при температуре (для конкретной программы нагрева), когда весь способный к восстановлению кобальт был восстановлен до состояния окисления 2+. Это можно определить путем деконволюции типичного профиля TPR, полученного при использовании той же программы нагревания. Результат такой деконволюции показан на Фиг.1, где Т* обозначает конец стадии активации 1. Эта температура Т* будет выше температуры впадины между пиками.

Стадия активации 2: Достижение температуры восстановления слоя Т* (Фиг.1) при помощи HR1 свидетельствует о начале второй стадии. Эта стадия заканчивается при температуре, не превышающей 600°С, предпочтительно, не превышающей 500°С и, наиболее предпочтительно, не превышающей 450°С, если желательная степень восстановления способного к восстановлению кобальта была достигнута. Предпочтительная степень восстановления способного к восстановлению кобальта составляет от 50 до 100%, более предпочтительно, от 60 до 80%.

Фаза охлаждения начинается после завершения стадии 2 активации и также проводится в среде чистого водорода. Температура восстановления слоя снижается до температуры ≤Тc в присутствии чистого водорода. При температуре ≤Тc чистый водород может быть замещен 100% инертного газа (то есть не содержащего Н2 и О2, например чистого азота), после чего на полностью восстановленный катализатор может быть нанесен воск,