Рекомбинантное антитело против остеопонтина и его применение

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области иммунологии и может быть использовано в медицине для лечения аутоиммунных заболеваний, ревматизма, ревматоидного артрита. Рекомбинантное антитело (Ат) против остеопонтина сконструировано таким образом, что, по крайней мере, константные области в тяжелой и легкой цепях представляют собой области человеческого Ат. Ат по изобретению ингибирует связывание интегрина, распознающего последовательность RGD и SVVYGLR, с остеопонтином или его фрагментом. В изобретении описаны нуклеотидные последовательности (НП), кодирующие тяжелую и легкую цепи рекомбинантного Ат, а также экспрессионные векторы, содержащие соответствующие НП. Описана клетка-хозяин для продуцирования Ат, трансформированная двумя векторами для экспрессии легкой и тяжелой цепей Ат, а также способ с использованием указанной клетки-хозяина для получения рекомбинантного Ат. Раскрыто применение Ат в качестве лекарственного средства для лечения аутоиммунных заболеваний, ревматизма или ревматоидного артрита. Рекомбинантное Ат может быть применено в качестве средства для диагностики и в способе диагностики ревматизма. Использование изобретения позволит повысить точность определения патогенеза ревматоидного артрита и эффективность терапевтического способа лечения. 28 н. и 17 з.п. ф-лы, 16 ил., 14 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к рекомбинантному антителу против остеопонтина и к способу терапевтического лечения аутоиммунных заболеваний, ревматизма и ревматоидного артрита с использованием указанного антитела.

Предшествующий уровень техники

Остеопонтин (далее обозначаемый "OPN") представляет собой кислый кальций-связывающий гликопротеин, широко представлен в костной ткани. Известно, что три типа изоформ человеческого OPN, а именно остеопонтин-а (далее обозначаемый "OPN-а"), остеопонтин-b (далее обозначаемый "OPN-b") и остеопонтин-с (далее обозначаемый "OPN-с"), генерируются в природе путем альтернативного сплайсинга (Y. Saitoh et al., (1995): Laboratory Investigation, 72, 55-63). Предполагается, что из них предшественник OPN-а имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO:1, представленную ниже в списке последовательностей, где сигнальный пептид отщепляется после секреции с образованием зрелой формы OPN-а I17-N314. Кроме того, в биологическом организме зрелый OPN расщепляется тромбином со стороны С-конца от 168-го аргининового остатка на два фрагмента, а именно на N-концевой и С-концевой фрагменты.

Описанный выше OPN обладает различными физиологически и патологически важными функциями, например участвует в клеточной адгезии, в миграции клеток, в онкогенезе, в стимуляции иммунного ответа и в ингибировании опосредованного комплементом цитолиза. Различные типы рецепторов, присутствующие на клеточной поверхности, опосредуют различные функции. OPN имеет последовательность RGD (например, OPN-а имеет последовательность, простирающуюся от остатка в положении 159 до остатка в положении 161). Интегриновые молекулы, распознающие последовательность RGD, такие как αVβ3, αVβ1 и αVβ5, являются главными рецепторами OPN; в частности, интегриновые молекулы αVβ3, αVβ1 и αVβ5 опосредуют клеточную адгезию клеток гладких мышц сосудов. Кроме того, αVβ3 участвует в миграции макрофагов, лимфоцитов, эндотелиальных клеток и клеток гладких мышц и т.п.

Кроме того, недавно проводимые исследования показали, что OPN также связывается через последовательность SVVYGLR с интегриновыми молекулами α9β1, α4β1 и α4β7, и были также обнаружены различия в механизме их связывания, а именно было установлено, что α4β1 связывается как с OPN, еще не расщепленным тромбином (OPN нерасщепленного типа), так с N-концевым фрагментом расщепленного тромбином OPN (OPN расщепленного типа), в то время как α9β1 связывается только с расщепленным тромбином OPN. (Y. Yokosaki et al., (1999): The Journal of Biological Chemistry 274, 36328-36334/P.M. Green et al., (2001): FEBS Letters 503, 75-79/S.T. Barry et al., (2000): Experimental Cell Research 258, 342-351). По своим аминокислотным последовательностям интегриновые субъединицы α9 и α4 или интегриновые субъединицы β1 и β2 имеют большое сходство друг с другом. Кроме того, интегриновые молекулы α4β1 и α4β7 присутствуют, главным образом, в лимфоцитах и моноцитах, в то время как в нейтрофилах такие интегриновые молекулы экспрессируются на очень низком уровне. Альтернативно, в нейтрофилах α9β1 экспрессируются с высокой степенью селективности и их основной функцией является стимуляция миграции нейтрофилов посредством VCAM-1 и тенасцина-С. Кроме того, интегрин также по-разному экспрессируется в мышечных клетках, в эпителиальных клетках и в клетках печени и т.п. Как описано выше, цитоплазматические домены интегриновых субъединиц α4 и α9 кооперативно стимулируют миграцию лейкоцитов в область воспаления и их агрегацию в этой области посредством передачи отдельных клеточных сигналов по путям, незначительно отличающимся друг от друга, и усиливают их инфильтрирующую активность. Таким образом, интегриновые субъединицы участвуют в различных воспалительных реакциях.

Как описано выше, интегриновые молекулы различных типов стимулируют миграцию лейкоцитов и, таким образом, участвуют в воспалительных реакциях. Поэтому фармацевтические вещества, ингибирующие такую активность интегринов, могут обладать потенциальной полезностью в качестве противовоспалительного средства. Так, например, интегрин αVβ3 экспрессируется в остеокластах, в клетках сосудистого эндотелия и в клетках гладких мышц и т.п. В настоящее время проводятся исследования по продуцированию анти-αVβ3 антител, которые ингибируют связывание между интегрином αVβ3 и различными связывающими лигандами, и, возможно оказывают, например, ингибирующее действие на поражение суставов.

Поскольку рецепторы семейства интегринов обычно присутствуют в различных тканях, где они осуществляют главные функции по регуляции жизненно важных процессов, то использование антител против интегрина в целях терапевтического лечения ревматоидного артрита и остеоартрита, вероятно, может приводить к такому же ингибированию в других участках организма, но может также приводить к возникновению побочных эффектов.

Кроме того, в WO 01/71358 описаны способ скрининга для выявления вещества, ингибирующего связывание между интегрином α4 и остеопонтином, и способ терапевтического лечения воспалительных заболеваний с применением вещества, обнаруженного посредством такого скрининга.

На патогенез ревматоидного артрита указывают различные факторы. И эти факторы обсуждаются во многих работах. Однако не все эти факторы достоверны. Кроме того, известные в настоящее время терапевтические способы являются нозотропными (симптоматическими) и, по существу, не дают удовлетворительных результатов.

Следовательно, существует крайняя необходимость в точном определении патогенеза ревматоидного артрита и в разработке более эффективного терапевтического способа его лечения. Поэтому целью настоящего изобретения является решение указанных проблем.

Кроме того, ревматоидный артрит трудно отличить от остеоартрита. Поэтому другой целью настоящего изобретения является разработка диагностического способа.

Авторами настоящего изобретения было обнаружено, что концентрация OPN в жидкостях суставной полости у больных ревматизмом и у больных остеоартритом имеет более высокие значения. Кроме того, авторами настоящего изобретения было обнаружено, что в первое время у больных ревматизмом наблюдается увеличение содержания N-концевого фрагмента OPN, расщепленного тромбином, по сравнению с общим количеством OPN. Таким образом, авторами было высказано предположение, что OPN может быть глубоко вовлечен в начало развития этих заболеваний. Затем это предположение авторов настоящего изобретения было проверено в экспериментах с использованием мышей, дефицитных по OPN.

Кроме того, авторами настоящего изобретения были получены антитела, специфически распознающие N-концевой фрагмент и С-концевой фрагмент, отличающийся от расщепленного тромбином OPN. Затем в экспериментах, проводимых с применением OPN, авторы настоящего изобретения обнаружили, в частности, что N-концевой фрагмент расщепленного тромбином OPN присутствовал в высоких концентрациях в жидкостях суставной полости у больных ревматоидным артритом.

Более того, авторы настоящего изобретения обратили свое внимание на тот факт, что высокая концентрация N-концевого фрагмента наблюдается у больных ревматоидным артритом и указанный фрагмент содержит как сайты последовательности RGD, так и сайты последовательности SVVYGLR, которые могут распознаваться интегрином человека. Затем авторами настоящего изобретения было сделано предположение, что антитело, способное одновременно блокировать оба сайта данных последовательностей, должно ингибировать связывание между OPN и интегрином в настолько широких пределах, что это антитело могло бы быть эффективным для терапевтического лечения ревматоидного артрита и остеоартрита.

Кроме того, OPN присутствует в почках, плаценте, яичнике, головном мозге, в коже и т.п., но, главным образом, он экспрессируется в костной ткани. Авторы настоящего изобретения считают, что для терапевтического лечения ревматоидного артрита связывание между OPN и интегрином должно предпочтительно блокироваться по механизму, который является более специфическим по отношению к OPN. Поскольку различные интегриновые молекулы могут участвовать в воспалении путем кооперативного действия, то авторы настоящего изобретения считают, что такое действие должно быть эффективным для более широкого блокирования связывания с указанными различными интегриновыми молекулами.

Поэтому авторами настоящего изобретения было получено антитело, которое может ингибировать связывание между сайтом последовательности RGD человеческого OPN и интегрином и связывание между сайтом последовательности SVVYGLR человеческого OPN и интегрином, и это действие антитела было подтверждено в исследованиях клеточной адгезии и клеточной миграции и т.п. Кроме того, авторами настоящего изобретения было выделено антитело против синтетического пептида, соответствующего внутренней последовательности мышиного OPN, и была проведена оценка эффективности такого антитела в качестве терапевтического агента с использованием мышиной модели артрита.

Более конкретно, поскольку мышиный OPN имеет последовательности RGD и SLAYGLR, распознаваемые мышиным интегрином, которые локализованы в положениях аминокислотной последовательности, гомологичных их положениям в человеческом OPN, то было выделено антитело М5, одновременно блокирующее такие последовательности. Было подтверждено, что связывание антитела М5 с мышиным OPN и с продуктами его расщепления тромбином ингибировалось пептидом GRGDSP, включающим последовательность RGD, и что антитело М5 ингибировало миграцию TNF-α-ативированного моноцита, полученного из мышиной селезенки. Также наблюдалось, что антитело М5 оказывало подавляющее действие на поражение кости, как было оценено в культуральной системе клеток свода черепа мыши. Кроме того, было подтверждено, что антитело при его введении в мышиную модель коллагенового артрита обладает заметным терапевтическим эффектом.

Указанные выше результаты давали веское основание предполагать, что данное антитело, которое может одновременно блокировать связывание сайтов последовательностей RGD и SVVYGLR с интегрином человека, может ингибировать связывание между OPN и интегрином так, чтобы являться эффективным для терапевтического лечения ревматоидного артрита и т.п.. Кроме того, полученные результаты дают основание предполагать, что это антитело может быть эффективным не только для лечения ревматизма, такого как ювенильный суставной ревматизм и хронический ревматизм, но также и для лечения псориатического артрита и псориаза. Кроме того, хроническое отторжение органа после его трансплантации характеризуется осложнением, вызванным васкулярными и бронхиальными окклюзионными расстройствами. Результаты гистологических анализов позволяют предположить, что активация Т-клеток и макрофагов стимулирует продуцирование цитокина и факторов роста, приводящее к васкулярным эндотелиально-клеточным расстройствам и пролиферации клеток гладких мышц сосудов, которая может приводить посредством фиброгенеза и т.п. к окклюзии сосудов (P. Freese et al., (2001): Nephrol Dial Transplant, 16, 2401-2406/J.R. Waller et al., (2001): British Journal of Surgery, 88, 1429-1441/S.R. Lehtonen et al., (2001): Transplantation, 72, 1138-1144). Также сообщалось, что OPN играет важную роль в активации макрофагов и в фиброгенезе клеток гладких мышц сосудов (A. O'Regan et al., (2000): Int. J. Exp. Pathol, 81, 373-390). Таким образом, OPN-ингибирующее антитело настоящего изобретения подавляет миграцию моноцитов и нейтрофилов и тем самым, возможно, ингибирует процесс развития такого фиброгенеза. Таким образом, данное антитело ингибирует хроническое отторжение органов после их трансплантации, что в результате способствует приживлению органа. Кроме того, указанное антитело может быть эффективным для терапевтического лечения аутоиммунных заболеваний, включая системные аутоиммунные заболевания, эритематоз, увеит, болезнь Бехчета, дерматомиозит, пролиферирующий клубочковый нефрит, саркоидоз и т.п.

На основании установленных выше фактов авторами настоящего изобретения было обнаружено антитело против остеопонтина, которое может ингибировать связывание между интегрином, распознающим сайт аминокислотной последовательности RGD, и остеопонтином или его фрагментом, а также может ингибировать связывание между интегрином, распознающим сайт аминокислотной последовательности SVVYGLR или соответствующую ей последовательность, и остеопонтином или его фрагментом. Авторами была подана Международная заявка (РСТ/JР02/03382), относящаяся к указанному антителу.

Описание изобретения

Антитело против остеопонтина представляет собой антитело, вырабатываемое у мышей (далее называемое "мышиным антителом") и имеющее высокий уровень аффинности по отношению к остеопонтину человека, ингибируя активность остеопонтина, стимулирующую миграцию периферических моноцитов или нейтрофилов. Поэтому предполагается, что указанное мышиное антитело может быть использовано в качестве терапевтического агента для лечения различных воспалительных заболеваний, включая, главным образом, ревматоидное заболевание человека. Однако введение мышиного антитела человеку сталкивается с определенными трудностями, связанными с факторами риска, такими как индуцирование антигенности, а также с неэффективностью белка из-за снижения его времени полужизни, поскольку данное мышиное антитело продуцируется у мышей.

Поэтому авторы настоящего изобретения модифицировали это мышиное антитело методами генной инженерии, не снижая его активности, и в результате ими было получено антитело против остеопонтина с пониженным индуцированием нежелательной антигенности.

Другими словами, объектами настоящего изобретения являются следующие объекты [1]-[45]:

[1] Антитело против остеопонтина или фрагмент антитела, где указанное антитело может ингибировать связывание между интегрином, распознающим сайт аминокислотной последовательности RGD, и остеопонтином или его фрагментом, а также может ингибировать связывание между интегрином, распознающим сайт аминокислотной последовательности SVVYGLR, и остеопонтином или его фрагментом.

[2] Антитело против остеопонтина по п. [1], где указанное антитело продуцировано против пептида, содержащего неполную аминокислотную последовательность RGDSVVYGLRS в качестве антигена.

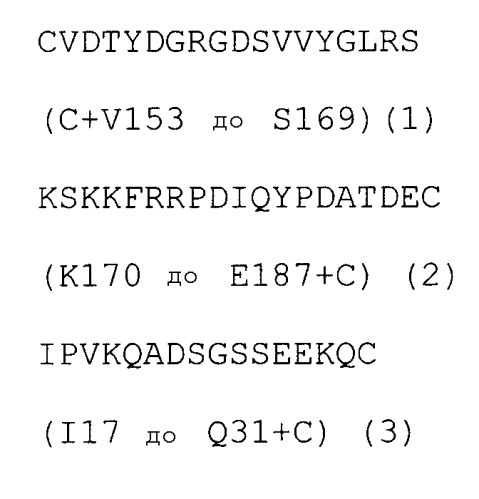

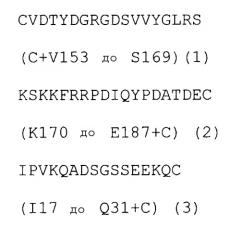

[3] Антитело против остеопонтина по п. [1] или [2], где указанное антитело продуцировано против пептида VDTYDGRGDSVVYGLRS в качестве антигена.

[4] Антитело против остеопонтина по любому из пп. [1]-[3], где указанным антителом является моноклональное антитело.

[5] Антитело против остеопонтина по любому из пп. [1]-[3], где указанным антителом является химерное антитело.

[6] Антитело против остеопонтина по п. [5], где указанное антитело имеет нижеследующую тяжелую цепь (а) и нижеследующую легкую цепь (b):

(а) тяжелую цепь, содержащую вариабельную область тяжелой цепи, полученной от мыши, и константную область тяжелой цепи, полученной от человека; и

(b) легкую цепь, содержащую вариабельную область легкой цепи, полученной от мыши, и константную область легкой цепи, полученной от человека.

[7] Антитело против остеопонтина по п. [5] или [6], отличающееся тем, что мышиная вариабельная область тяжелой цепи в тяжелой цепи (а) имеет аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:19.

[8] Антитело против остеопонтина по п. [5] или [6], отличающееся тем, что мышиная вариабельная область легкой цепи в легкой цепи (b) имеет аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:20.

[9] Антитело против остеопонтина по п. [5] или [6], где константная область тяжелой цепи в тяжелой цепи (а) представляет собой человеческий Ig-γ1.

[10] Антитело против остеопонтина по пп. [5] или [6], где константная область легкой цепи в легкой цепи (b) представляет собой человеческий Igk.

[11] Антитело против остеопонтина по пп. [1]-[3], где указанным антителом является гуманизированное антитело.

[12] Антитело против остеопонтина по п. [11], где указанное антитело против остеопонтина имеет нижеследующую тяжелую цепь (с) и нижеследующую легкую цепь (d):

(с) тяжелую цепь, содержащую вариабельную область тяжелой цепи и константную область тяжелой цепи, полученную от человека, где указанная вариабельная область тяжелой цепи состоит из определяющей комплементарность области, происходящей от мышиной вариабельной области тяжелой цепи, и каркасной области, происходящей от человеческой вариабельной области тяжелой цепи; и

(d) легкую цепь, содержащую вариабельную область легкой цепи и константную область легкой цепи, полученную от человека, где указанная вариабельная область легкой цепи состоит из определяющей комплементарность области, происходящей от мышиной вариабельной области легкой цепи, и каркасной области, происходящей от человеческой вариабельной области легкой цепи;

[13] Антитело против остеопонтина по п. [11] или [12], отличающееся тем, что определяющая комплементарность область в мышиной вариабельной области тяжелой цепи в тяжелой цепи (с) представляет собой аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID N№:21-23.

[14] Антитело против остеопонтина по п.[11] или [12], отличающееся тем, что определяющая комплементарность область в мышиной вариабельной области легкой цепи в легкой цепи (d) представляет собой аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO:24-26.

[15] Антитело против остеопонтина по п. [11] или [12], отличающееся тем, что вариабельная область тяжелой цепи в тяжелой цепи (с) представляет собой аминокислотную последовательность, описанную в SEQ ID NO:28.

[16] Антитело против остеопонтина по п. [11] или [12], отличающееся тем, что вариабельная область легкой цепи в легкой цепи (d) представляет собой аминокислотную последовательность, описанную в SEQ ID NO:30.

[17] Антитело против остеопонтина по п. [11] или [12], где константная область тяжелой цепи в тяжелой цепи (с) представляет собой человеческий Igγ1.

[18] Антитело против остеопонтина по п. [11] или [12], где константная область легкой цепи в легкой цепи (d) представляет собой человеческий Igk.

[19] Нуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:19.

[20] Нуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:20.

[21] Нуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:28.

[22] Нуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:30.

[23] Вектор, содержащий нуклеотидную последовательность по п. [19] и последовательность человеческого гена Igγ1.

[24] Вектор, содержащий нуклеотидную последовательность по п. [20] и последовательность человеческого гена Igk.

[25] Вектор, содержащий нуклеотидную последовательность по п. [21] и последовательность человеческого гена Igγ1.

[26] Вектор, содержащий нуклеотидную последовательность по п. [22] и последовательность человеческого гена Igk.

[27] Клетка-хозяин, трансформированная векторами по пп. [23] и [24].

[28] Клетка-хозяин, трансформированная векторами по пп. [25] и [26].

[29] Способ продуцирования химерного антитела против остеопонтина по пп. [5] или [6], отличающийся тем, что он предусматривает культивирование клетки-хозяина по п. [27] и сбор указанного антитела из жидкой культуры.

[30] Способ продуцирования гуманизированного антитела против остеопонтина по пп. [11] или [12], отличающийся тем, что он предусматривает культивирование клетки-хозяина по п. [28] и сбор указанного антитела из жидкой культуры.

[31] Терапевтический агент для лечения аутоиммунных заболеваний, где указанный терапевтический агент содержит антитело по любому из [1]-[6], [11] или [12] или фрагмент указанного антитела в качестве эффективных ингредиентов.

[32] Терапевтический агент для лечения ревматизма, где указанный терапевтический агент содержит антитело по любому из [1]-[6], [11] или [12] или фрагмент указанного антитела в качестве эффективных ингредиентов.

[33] Терапевтический агент для лечения ревматоидного артрита, где указанный терапевтический агент содержит антитело по любому из [1]-[6], [11] или [12] или фрагмент указанного антитела в качестве эффективных ингредиентов.

[34] Терапевтический агент для лечения остеоартрита, где указанный терапевтический агент содержит антитело по любому из [1]-[6], [11] или [12] или фрагмент указанного антитела в качестве эффективных ингредиентов.

[35] Способ терапевтического лечения аутоиммунных заболеваний, отличающийся тем, что он предусматривает введение антитела по любому из пп. [1]-[6], или [11], или [12] или фрагмента указанного антитела пациенту, страдающему аутоиммунными заболеваниями.

[36] Способ терапевтического лечения ревматоидного артрита, отличающийся тем, что он предусматривает введение антитела по любому из пп. [1]-[6], или [11], или [12] или фрагмента указанного антитела пациенту, страдающему ревматоидным артритом.

[37] Способ терапевтического лечения ревматизма, отличающийся тем, что он предусматривает введение антитела по любому из пп. [1]-[6], или [11], или [12] или фрагмента указанного антитела пациенту, страдающему ревматизмом.

[38] Способ терапевтического лечения остеоартрита, отличающийся тем, что он предусматривает введение антитела по любому из пп. [1]-[6], или [11], или [12] или фрагмента указанного антитела пациенту, страдающему остеоартритом.

[39] Применение антитела по любому из пп. [1]-[6], [11] или [12] или фрагмента указанного антитела в целях получения лекарственного средства для лечения аутоимунных заболеваний.

[40] Применение антитела по любому из пп. [1]-[6], [11] или [12] или фрагмента указанного антитела в целях получения лекарственного средства для лечения ревматизма.

[41] Применение антитела по любому из пп. [1]-[6], [11] или [12] или фрагмента указанного антитела в целях получения лекарственного средства для лечения ревматоидного артрита.

[42] Применение антитела по любому из пп. [1]-[6], [11] или [12] или фрагмента указанного антитела в целях получения лекарственного средства для лечения остеоартрита.

[43] Способ скрининга терапевтического агента для лечения аутоиммунных заболеваний, отличающийся тем, что он предусматривает оценку уровня тестируемого соединения, ингибирующего связывание между сайтом последовательности RGD остеопонтина и интегрином и/или связывание между сайтом последовательности SVVYGLR и интегрином.

[44] Способ скрининга терапевтического агента для лечения ревматизма, отличающийся тем, что он предусматривает оценку уровня тестируемого соединения, ингибирующего связывание между сайтом последовательности RGD остеопонтина и интегрином и/или связывание между сайтом последовательности SVVYGLR и интегрином.

[45] Способ скрининга терапевтического агента для лечения ревматоидного артрита, отличающийся тем, что он предусматривает оценку уровня тестируемого соединения, ингибирующего связывание между сайтом последовательности RGD остеопонтина и интегрином и/или связывание между сайтом последовательности SVVYGLR и интегрином.

Краткое описание фигур

На фиг.1 представлен график, иллюстрирующий ингибирование RGD-зависимой клеточной адгезии к OPN.

На фиг.2 представлен график, иллюстрирующий ингибирование RGD-зависимой и RGD-независимой клеточной адгезии между nOPN и α9-трансформированной клеткой SW480 мышиным антителом 2К1.

На фиг.3а представлен график, иллюстрирующий OPN-индуцированную миграцию клеток.

На фиг.3b представлен график, иллюстрирующий ингибирование OPN-индуцированной миграции клеток антителами.

На фиг.4 представлен график, иллюстрирующий изменение степени поражения артритом в зависимости от времени у мыши, дефицитной по гену OPN, по сравнению с нормальной мышью при введении этим мышам индивидуальных доз смеси антител/ЛПС, вызывающей артрит.

На фиг.5 представлен график, иллюстрирующий сравнительное опухание запястий у мышей, дефицитных по гену OPN, и у нормальных мышей при введении этим мышам индивидуальных доз смеси антител/ЛПС, вызывающей артрит.

На фиг.6а представлены кривые данных, полученных посредством датчика BIACORE-2000 с использованием мышиного антитела 2К1 в качестве аналита.

На фиг.6b представлены кривые данных, полученных посредством датчика BIACORE-2000 с использованием химерного антитела 2К1 в качестве аналита.

На фиг.7 показано сравнение аминокислотных последовательностей VH в мышином антителе 2К1 и в матричном антителе человека.

На фиг.8 показано сравнение аминокислотных последовательностей VL в мышином антителе 2К1 и в матричном антителе человека.

На фиг.9 показана аминокислотная последовательность VH гуманизированного антитела 2К1 и его нуклеотидная последовательность, кодирующая указанную аминокислотную последовательность.

На фиг.10 показана аминокислотная последовательность VL гуманизированного антитела 2К1 и его нуклеотидная последовательность, кодирующая указанную аминокислотную последовательность.

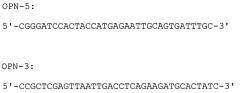

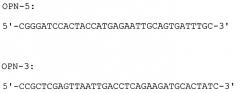

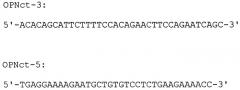

На фиг.11 показана схема конструирования праймеров для амплификации нуклеотидной последовательности VH для гуманизированного антитела 2К1.

На фиг.12 показана схема конструирования праймера для амплификации нуклеотидной последовательности VL гуманизированного антитела 2К1.

На фиг.13 представлен график, иллюстрирующий активности связывания гуманизированного антитела 2К1 и химерного антитела 2К1 в различных концентрациях с пептидом остеопонтина.

На фиг. 14 представлен график, иллюстрирующий зависимую от концентрации адгезию мышиного OPN к NIH 3Т3.

На фиг. 15 представлен график, иллюстрирующий ингибирование адгезии мышиного OPN к NIH 3Т3 пептидом GRGDSP.

На фиг. 16 представлен график, иллюстрирующий ингибирование адгезии мышиного OPN к NIH 3Т3 антителом М5.

Наилучшие варианты осуществления изобретения

В соответствии с настоящим изобретением химерное антитело против остеопонтина и гуманизированное антитело против остеопонтина могут быть получены путем модификации константной области мышиного антитела против остеопонтина (называемого далее "OPN-ингибирующим антителом"), ингибирующего связывание между интегрином, распознающим сайт последовательности RGD, и OPN или его фрагментом, а также ингибирующего связывание между интегрином, распознающим сайт последовательности SVVYGLR или сайт соответствующей ей последовательности, и OPN или его фрагментом, как описано, например, в Международной заявке (РСТ/JР02/03382), относящейся к химерному антителу (см. публикацию заявки на выдачу Европейского патента ЕР 0125023) или к гуманизированному антителу (см. публикацию заявки на выдачу Европейского патента ЕР 0239400 или ЕР045126), методами генной инженерии так, чтобы полученное антитело, вводимое человеку или животному, могло иметь такую же константную область, как и антитело индивидуума, подвергаемого терапевтическому лечению.

Молекулы антитела отдельных классов имеют общую фундаментальную структуру, которая состоит из тяжелой цепи с молекулярной массой 50000-70000 дальтон и легкой цепи с молекулярной массой 20000-30000 дальтон. Указанная тяжелая цепь включает полипептидную цепь, в основном содержащую примерно 440 аминокислотных остатков. Каждый класс антител имеет свою собственную характерную структуру, конкретно называемую γ, μ, α, δ или ε-цепями, соответствующими IgG, IgM, IgA, IgD или IgE соответственно. Кроме того, IgG подразделяется на подклассы IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4, каждый из которых конкретно обозначается γ1, γ2, γ3 или γ4 соответственно. Что касается легкой цепи, то известны два ее типа, L-тип и К-тип, каждый из которых состоит из полипептидной цепи, содержащей примерно 220 аминокислотных остатков и конкретно называемой λ- и k-цепями соответственно. Пептидная фундаментальная структура молекулы антитела состоит из двух эквивалентных тяжелых цепей и двух эквивалентных легких цепей, которые связаны вместе дисульфидной связью (S-S-связью) и нековалентной связью, с образованием антитела с молекулярной массой от 150000 до 190000 дальтон. Каждая из указанных двух типов легкой цепи может составлять пары с тяжелой цепью любого типа. Каждая молекула антитела всегда состоит из двух легких цепей одного и того же типа и двух тяжелых цепей одного и того же типа.

Тяжелая цепь имеет четыре S-S-связи внутри молекулы (пять S-S-связей в случае μ- или ε-цепи), а легкая цепь имеет две S-S-связи внутри молекулы. Каждая область из 100-110 аминокислотных остатков образует одну петлю. По своей стерической структуре все петли имеют сходство между собой и называются структурным звеном или доменом. Аминокислотные последовательности N-концевых доменов как в тяжелой цепи, так и в легкой цепи не являются константными, даже если эти домены происходят от одного и того же класса (подкласса) антител животных одного и того же вида. Поэтому N-концевые домены называются вариабельной областью (V-областью, вариабельной областью)(отдельные домены называются Vн и VL). Аминокислотная последовательность на С-концевой стороне от указанных доменов антител каждого класса или каждого подкласса является почти константной. Поэтому эта область называется константной областью (С-областью, константной областью)(отдельные домены конкретно обозначаются СН1, СН2, СН3 или CL).

Антигенная детерминанта (эпитоп) антитела состоит из VH и VL. Специфичность связывания определяется аминокислотной последовательностью этого сайта. Таким образом, биологические активности связывания с комплементами и различными клетками отражают структурные различия в С-области каждого класса Ig. Известно, что вариабельность указанной вариабельной области в легкой и тяжелой цепях фактически ограничена тремя небольшими определяющими комплементарность областями, присутствующими в каждой из указанных цепей. Такие области называются определяющими комплементарность областями (CDR). Остальная часть вариабельной области называется каркасной областью (FR) и является относительно константной. Обычно лишь 5-10 аминокислотных остатков в определяющей комплементарность области каждой вариабельной области образуют антигенную детерминанту.

Белок, который состоит из мышиной вариабельной области, способной распознавать антиген, и в остальном других областей человеческого типа, называется химерным антителом. Кроме того, в данном случае химерное антитело, распознающее остеопонтин и его фрагмент, называется химерным антителом против остеопонтина. Более того, генетически модифицированный рекомбинантный белок, который состоит из определяющей комплементарность области (сайт антигенной детерминанты), происходящей от антиген-специфического мышиного моноклонального антитела, и у которого все остальные области заменены областями, происходящими от молекулы иммуноглобулина человека, называется гуманизированным антителом. Кроме того, в данном случае гуманизированное антитело, распознающее остеопонтин и его фрагмент, называется гуманизированным антителом против остеопонтина.

В соответствии с настоящим изобретением химерное антитело против остеопонтина и гуманизированное антитело против остеопонтина может быть соответствующим образом сконструировано с использованием любых OPN-ингибирующих антител, которые могут ингибировать связывание между интегрином, распознающим последовательность RGD, таким как αVβ1, αVβ3 и αVβ5, и изоформой остеопонтина, такой как OPN-а, OPN-b, OPN-с или их N-концевые фрагменты, и которые могут также ингибировать связывание между интегрином, распознающим последовательность SVVYGLR, таким как α9β1, α4β1 и α4β7, и изоформой остеопонтина, такой как OPN-а, OPN-b, OPN-с или их N-концевых фрагментов. Термин "Последовательность SVVYGLR или ее соответствующая последовательность" означает последовательности, описанные ниже: то есть последовательность SVVYGLR представляет собой последовательность, простирающуюся от серина в положении 162 до аргинина в положении 168 в человеческом OPN, и термин "соответствующая ей последовательность" означает последовательность, соответствующую последовательности SVVYGLR, в OPN, полученном от одного из других млекопитающих, например последовательность SVVYGLR, полученную от свиней и идентичную человеческой последовательности, последовательность SVAYGLR, полученную от обезьян, последовательность SLAYGLR, полученную от мышей и крыс, последовательность SVAYGLK, полученную от коров, и последовательность SVAYRLK, полученную от кроликов.

OPN-ингибирующее антитело настоящего изобретения может быть получено любым способом, при условии, что полученное антитело будет сохранять нужные свойства. OPN-ингибирующее антитело может быть получено с использованием в качестве антигена, например, OPN-а, OPN-b, OPN-с или их N-концевого фрагмента или с использованием пептида, содержащего аминокислотную последовательность RGDSVVYGLR или соответствующую ей последовательность (называемую далее "OPN-родственным пептидом"). Используемый здесь "фрагмент OPN" означает фрагменты OPN, генерированные путем протеолиза OPN протеиназами и т.п., и включает, например, фрагмент, выделенный путем протеолиза тромбином.

OPN-ингибирующее антитело предпочтительно получают с использованием пептида, содержащего последовательность RGDSVVYGLR в качестве антигена. Более предпочтительно OPN-ингибирующее антитело получают с использованием в качестве антигена пептида (VDTYDGRGDSVVYGLRS), который содержит две указанные последовательности, расположенные друг за другом, и который начинается от валинового остатка в положении 153 и заканчивается сериновым остатком в положении 169 в OPN-а, и последующей обработкой этого пептида в соответствии с общей методикой. Для усиления антигенности предпочтительно в качестве антигена использовать продукт OPN-родственного пептида, связанного с биополимерным соединением.

Для исследований OPN-ассоциированных заболеваний, проводимых на мышах в качестве экспериментальных животных, предпочтительно использовать OPN-ингибирующее антитело против мышиного OPN. Такое антитело предпочтительно получают с использованием пептида, содержащего последовательность RGDSVVYGLR в качестве антигена.

Примерами биополимерного соединения, связывающегося с OPN-родственным пептидом, являются гемоцианин лимфы улитки Macroschisma (обозначаемый далее "KLH"), овальбумин (обозначаемый далее "OVA"), альбумин бычьей сыворотки (обозначаемый далее "BSA"), альбумин кроличьей сыворотки (обозначаемый далее "RSA") и тироглобулин. Из них более предпочтительными являются либо KLH, либо тироглобулин.

OPN-родственный пептид и биополимерное соединение могут быть связаны вместе известными методами, например методом с использованием смешанного ангидрида кислоты (B.F. Erlanger et al., (1954): J. Biol. Chem. 234, 1090-1094) или методом с использованием активированного сложного эфира (A.E. Karu et al., (1994) J. Agric. Food Chem. 42, 301-309).

Смешанный ангидрид кислоты, используемый в указанном способе, может быть получен реакцией Шоттена-Баумана, которой подвергают OPN-родственный пептид, затем пептид подвергают реакции с биополимерным соединением с получением целевого продукта в виде полимерного соединения, связанного с пептидом. В способе с использованием смешанного ангидрида кислоты эфиром галогенмуравьиной кислоты являются, например, метилхлорформиат, метилбромформиат, этилхлорформиат, этилбромформиат, изобутилхлорформиат и т.п. Отношение пептида, эфира галогенмуравьиной кислоты и полимерного соединения, используемых в указанном способе, может варьироваться в широком диапазоне. В настоящем изобретении реакцию Шоттена-Баумана осуществляют в присутствии основного соединения. Основным соединением, используемым в данной реакции, являются соединения для установленного использования в реакции Шоттена-Баумана, например органические основания, такие как триэтиламин, триметиламин, пиридин, диметиланилин, N-метилморфолин, диазабициклонен (DBN), диазабициклоундецен (DBU), диазабициклооктан (DABCO) и т.п., и неорганические основания, такие как карбонат калия, карбонат натрия, бикарбонат калия, бикарбонат натрия и т.п.

Кроме того, данная реакция обычно протекает при -20-100°С, предпочтительно при 0-50°С. Время реакции составляет примерно от 5 минут до 10 часов, предпочтительно от 5 минут до 2 часов.

Реакцию между полученным смешанным ангидридом кислоты и биополимерным соединением обычно осуществляют при температуре от -20°С до 150°С, предп