Радиоприемное устройство многочастотных сигналов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для приема дискретной информации на низких частотах. Технический результат - повышение помехоустойчивости и расширение функциональных возможностей радиоприемного устройства. Радиоприемное устройство работает в двух режимах: прием сигналов многочастотной телеграфии (МЧТ) и прием широкополосных сигналов (ШПС). Режим работы радиоприемного устройства устанавливается ручным переключателем режима. В состав радиоприемного устройства входят, в частности, блоки, образующие главный тракт, общий для обоих типов сигналов. Синтезатор и генератор тактовых импульсов предназначены для формирования опорных частот и тактовых импульсов, датчик опорных частот, блок формирования квадратур, коммутатор псевдослучайной последовательности (ПСП), делитель частоты и блок формирования ПСП - для формирования опорных сигналов, блок защиты и ключи с первого по четвертый - для защиты от сосредоточенных помех в режиме приема ШПС, блоки с второго по третий ключи, первый и второй блоки обратного преобразования частоты, датчик контрольной информации, модулятор и блок сквозного контроля - для сквозного контроля трактов радиоприемного устройства в режиме МЧТ и для формирования контрольных ШПС сигналов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к радиосвязи, в частности может быть использовано для приема дискретной информации на низких частотах.

Известны радиоприемные устройства в низкочастотном диапазоне, использующие многочастотные сигналы (см. Бернстайн и др. Дальняя связь на крайне низких частотах. ТИИЭР, 1974, т.62, №3, С.3-30; Raab H.Signal Processing for Through - the - Earth Electromagnetic Systems. IEEE Trans. Industr. Appl. 1988, v.24, №2, 212-216).

Радиоприемное устройство из статьи Бернстайн и др. содержит аналоговый блок (предусилитель) и цифровой блок, выполненный на основе малой универсальной ЭВМ. Недостатком данного радиоприемного устройства является низкая скорость передачи (приема) информации за счет использования двухпозиционных сигналов.

Радиоприемное устройство, описанное в статье Raab H., содержит информационные частотные каналы, корреляторы, интеграторы и позволяет осуществлять радиосвязь на низких частотах в режиме многочастотной телеграфии, однако только простыми сигналами (гармоническими колебаниями фиксированных частот), что допускает их легкую имитацию, затрудняет прием на фоне атмосферных помех.

Из известных радиоприемных устройств низкочастотного диапазона наиболее близким по совокупности осуществленных признаков и достигаемому при его использовании эффекту является радиоприемное устройство, описанное в Техническом описании и инструкции по эксплуатации изделия Р-684, ЦЛ2.003.055 ТО, Омского НИИ приборостроения, 1979 г. Это устройство (прототип) содержит последовательно соединенные вход радиоприемного устройства, набор параллельно подключенных по входу и выходу пассивных полосовых фильтров, первый, второй блоки преобразования частоты, вторые входы которых соединены с первым и вторым выходами синтезатора, третий выход которого соединен с входом генератора тактовых импульсов, а четвертый выход через датчик опорных частот подключен к входу блока формирования квадратур, и усилитель-ограничитель-формирователь, подключенный выходом к параллельно-соединенным по входу корреляторам, состоящим каждый из двух цепочек из Д-триггера, интегратора и блока формирования модуля, подключенных к входам блока суммирования модулей, при этом первые входы Д-триггеров объединены и являются входом коррелятора, вторые входы Д-триггеров и интеграторов соединены соответственно с выходами блока формирования квадратур и первым выходом генератора тактовых импульсов, а выходы блока суммирования, являющиеся выходами корреляторов, подключены к входам решающего блока, тактовый вход которого соединен с вторыми входами интеграторов и через переключатель режима с выходами генератора тактовых импульсов, второй дополнительный вход соединен с выходом формирователя порогового сигнала, а выход является выходом приемного устройства.

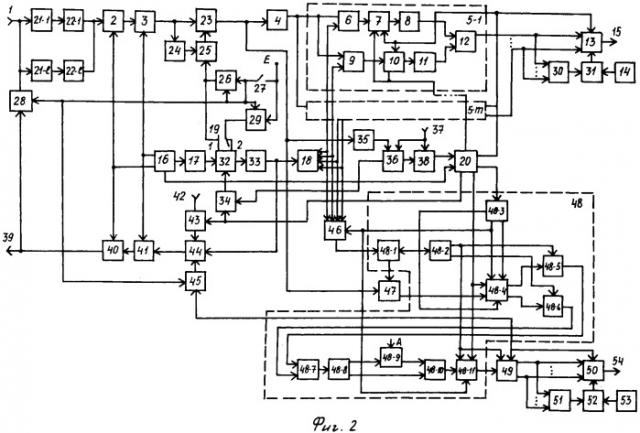

Структурная схема прототипа представлена на Фиг.1, где

1 - вход радиоприемного устройства,

2, 3 - первый, второй блоки преобразования частоты,

4 - усилитель-ограничитель-формирователь,

5-1, ..., 5-m - корреляторы,

6, 9 - Д-триггеры,

7, 10 - интеграторы,

8, 11 - блоки формирования модуля,

12 - блок суммирования модулей,

13 - решающий блок,

14 - формирователь порогового сигнала,

15 - выход радиоприемного устройства,

16 - синтезатор,

17 - датчики опорных частот,

18 - блок формирования квадратур,

19 - переключатель режима,

20 - генератор тактовых импульсов,

21-1, ..., 21-1 - блок фильтров.

Прием дискретной информации в режиме многочастотной телеграфии (МЧТ) радиоприемным устройством прототипа осуществляется следующим образом.

Сигнал гармонического колебания на одной из m частот длительностью несколько десятков секунд (сигнал "вызов") или длительностью несколько секунд (сигнал "информация"), принятый антенной (на Фиг.1 не показана), подается на вход 1 пассивных (на LC элементах) полосовых фильтров 21-1..., 21-1, осуществляющих предварительное усиление и селекцию принимаемых сигналов в 1 частотных поддиапазонах, перекрывающих низкочастотный диапазон (0-1000 Гц). Выделенный одним из фильтров 21 сигнал поступает на вход первого блока 2 преобразования частоты, затем на вход второго блока 3 преобразования частоты, где спектр входных сигналов переносится вначале на более высокую частоту 8 кГц, затем на более низкую частоту 1 кГц, что позволяет ослабить помехи по зеркальному и побочным каналам, скажем на 80 дБ, и произвести основную селекцию и усиление сигналов. Синтезатор 16 формирует опорные частоты первого гетеродина в диапазоне 8000-9000 Гц и частоту второго гетеродина 7 кГц, подаваемые на вторые входы соответственно блоков 2 и 3, а также опорные частоты для датчика 17 опорных частот, 5 МГц, и генератора 20 тактовых импульсов, 10 МГц. Настройка радиоприемного устройства на заданную частоту производится перестройкой частоты первого гетеродина синхронно с переключением с одного диапазона на другой фильтров 21. Усиленный в блоке 3 сигнал поступает на вход усилителя-ограничителя-формирователя 4, откуда после жесткого ограничения и формирования переднего фронта входного сигнала, соответствующего началу периода промежуточной частоты, подается на входы корреляторов 5 (Д-триггеров 6 и 9). В Д-триггерах 6 и 9, выполняющих функции перемножителей, осуществляется разложение смеси сигнала промежуточной частоты и помехи на квадратурные составляющие и квантование фазы каждой квадратуры на два уровня, т.е. производится 4-уровневое квантование фазы входного сигнала. Разнос каналов по частоте осуществляется с помощью датчика 17 опорных частот, вырабатывающего m опорных частот, которые вместе с частотами, сдвинутыми по фазе на 90° в блоке 18 формирования квадратур, подаются в качестве опорных на другие входы Д-триггеров. Перемножение на Д-триггерах и дальнейшая взаимно корреляционная обработка выполняется следующим образом. Сигнал в виде короткого импульса с выхода усилителя-ограничителя-формирователя 4 поступает на С-входы Д-триггеров 6 и 9, на Д-входы которых подаются опорные частоты, сдвинутые относительно друг друга на 90°. Д-триггеры устанавливаются в единичное состояние, если разность фаз между приходящим сигналом и соответствующим опорным напряжением находится в пределах 0°-180° и в нулевое состояние, если эта разность находится в пределах 180°-360°. С выхода каждого Д-триггера 6 и 9 напряжение поступает на входы интеграторов 7 и 10, например, реверсивных счетчиков, которые выполняют операцию интегрирования сигналов промежуточной частоты путем суммирования или вычитания импульсов тактовой частоты, подаваемых на их вторые входы от генератора 20 тактовых импульсов, в соответствии с входной информацией о фазе сигнала (например, напряжению логическая "1" на входе Д-триггера соответствует sign (знак) = 1; напряжению логический "0" - sign=-1). Результаты интегрирования с выходов интеграторов 7 и 10 подаются на блоки 8 и 11 формирователей модулей, с выхода которых модули квадратурных составляющих поступают на блок 12 суммирования модулей, затем суммарное напряжение подается на решающий блок 13, где осуществляется выбор коррелятора (канала), в котором достигается наибольшее напряжение, и сигнал с указанием канала поступает на выход 15 блока 13 для индикации или дальнейшей обработки. Для исключения ложного срабатывания от шумов решающий блок 13 начинает работать при превышении выходными сигналами корреляторов 5-1, ..., 5-m некоторого фиксированного порогового напряжения, уровень которого задается формирователем 14 порогового сигнала. Сброс напряжений интеграторов 7 и 10 и выходного напряжения решающего блока 13 осуществляется тактовыми импульсами, подаваемыми через ручной переключатель 19 режима ("вызов" или "информация") с второго или третьего выходов генератора 20, в зависимости от длительности принимаемых сигналов.

Радиоприемному устройству прототипа присущи следующие недостатки.

1. Для систем связи на низких частотах характерным является очень низкий кпд передающих устройств (порядка 0,01%), что предъявляет повышенные требования к методам обработки сигналов на приемной стороне. Теоретически и экспериментально показано, что фазовый обнаружитель многопозиционных сигналов (сигналов многочастотной телеграфии) с квантованием фазы на 4 уровня проигрывает оптимальному некогерентному обнаружителю приблизительно в 2 раза по мощности. Такие потери еще допустимы для сигналов "вызов", на порядок превышающих сигналы "информация" по энергетике, но нежелательны для сигналов "информация". К потерям (порядка 20%) приводит также замена оптимальной некогерентной обработки (суммирование квадратов квадратур или монотонное преобразование, например, извлечение корня, этой операции) суммированием модулей квадратур.

2. Радиоприемное устройство прототипа обеспечивает прием только многопозиционных сигналов (сигналов МЧТ) с базой В (произведением полосы F, занимаемой сигналом, на длительность Т сигнала), равной приблизительно 1 (В=FT≅1), что облегчает их имитацию естественным или преднамеренным путем. Так, например, уже при незначительном энергетическом превышении полезного сигнала имитационной или пассивной помехой - сигналом той же длительности, генерируемым в полосе приема, скажем, атмосфериком - радиоприемное устройство становится практически неработоспособным.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и расширение функциональных возможностей радиоприемного устройства.

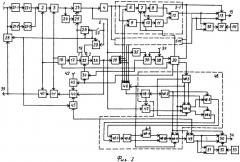

Структурная схема заявляемого радиоприемного устройства представлена на фиг.2, где

1, 37, 42 - первый, второй, третий входы радиоприемного устройства (РПУ),

2, 3 - первый, второй блоки преобразования частоты,

4 - усилитель-ограничитель-формирователь,

5-1, ..., 5-m - корреляторы,

6, 9 - Д-триггеры,

7, 10 - интеграторы,

8, 11 - блоки формирования модуля,

12 - блок суммирования модулей,

13, 50 - первый, второй решающие блоки,

14, 53 - первый, второй формирователи порогового сигнала,

15, 39, 54 - первый, третий, второй выходы радиоприемного устройства,

16 - синтезатор,

17 - датчик опорных частот,

18 - блок формирования квадратур,

19 - переключатель режима,

20 - генератор тактовых импульсов (ТИ),

21-1, ..., 21-1, 22-1, ..., 22-1 - блок фильтров,

23 - блок защиты,

24 - анализатор каналов,

25, 26, 28, 29 - первый, третий, четвертый, второй ключи,

27 - переключающий блок,

30, 51 - первый, второй сумматоры,

31, 52 - первый, второй перемножители,

32 - коммутатор псевдослучайной последовательности (ПСП),

33 - делитель частоты,

34 - блок формирования ПСП,

35 - блок автоматической установки задержки элементов широкополосного сигнала (ШПС),

36 - датчик задержанного времени,

38 - блок регулируемой задержки,

40, 41 - второй, первый блоки обратного преобразования частоты,

43 - датчик контрольной информации,

44 - модулятор,

45 - блок сквозного контроля,

46 - коммутатор каналов,

47 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП),

48 - цифровой фильтр,

48-1 - блок стробирования,

48-2 - делитель на два,

48-3 - распределитель,

48-4 - накапливающий сумматор,

48-5, 48-6 - первый, второй регистры,

48-7 - блок сравнения,

48-8 - коммутатор,

48-9 - умножитель,

48-10 - сумматор,

48-11 - блок буферной памяти,

49 - последовательно-параллельный блок памяти.

В предлагаемом радиоприемном устройстве последовательно соединенные блок фильтров (набор параллельно соединенных по входу и выходу цепочек из активного полосового фильтра 21 и активного фильтра 22 сети), вход 1 которого является первый входом устройства, первый, второй блоки 2, 3 преобразования частоты и блок 23 защиты подключены к входу усилителя-ограничителя-формирователя 4, при этом ко вторым входам первого, второго блоков 2, 3 преобразования частоты подключены второй, первый блоки 40, 41 обратного преобразования частоты, одни выходы синтезатора 16, другие выходы которого соединены с входом датчика 17 опорных частот и с первым входом генератора 20 тактовых импульсов, первый и второй выходы которого подключены к тактовому входу первого решающего блока 13 и к тактовым входам корреляторов 5-1, ..., 5-m, сигнальные и управляющие входы и выходы которых соединены соответственно с выходом усилителя-ограничителя-формирователя 4, с выходами блока 18 формирования квадратур и с сигнальными входами решающего блока 13, причем параллельно соединенные по входу корреляторы 5-1...5-m состоят каждый из двух цепочек соответственно из Д-триггера 6, 9 интегратора 7, 10 и блока 8, 11 формирования модуля, подключенных к входам блока 12 суммирования модулей, при этом первые входы Д-триггеров 6 и 9 объединены и являются входом коррелятора, вторые входы Д-триггеров 6 и 9, объединенные вторые и третьи входы интеграторов 7 и 10 и выходы блока 12 суммирования являются соответственно управляющими, тактовыми входами и выходами коррелятора; последовательно соединенные первый сумматор 30, входы которого соединены с выходами корреляторов 5-1, ... 5-m, и первый перемножитель 31, второй вход которого соединен с выходом первого формирователя 14 порогового сигнала подключены к управляющему входу первого решающего блока 13; последовательно соединенные анализатор 24 каналов, к входу которого подключен выход второго блока 3 преобразования частоты и первый ключ 25, управляющий вход которого соединен с выходом третьего ключа 26 и переключателем режима 19, подключены ко второму входу блока защиты 23; последовательно соединенные источник Е фиксированного напряжения и второй ключ 29, управляющий вход которого объединен с выходом переключающего блока 27, сигнальным и управляющим входами третьего ключа 26, управляющим входом четвертого ключа 28 и управляющим входом блока 45 сквозного контроля, подключены к переключателю 19 режима, который соединен с управляющим входом коммутатора 32 ПСП; последовательно соединенные коммутатор 32 ПСП, сигнальный и адресный входы которого соединены соответственно с выходом датчика 17 опорных частот и выходом блока 34 формирования ПСП, и делитель 33 частоты, подключенные к входу блока 18 формирования квадратур; последовательно соединенные модулятор 44, сигнальный вход которого соединен с выходом делителя 33 частоты, а первый адресный вход соединен с выходом датчика 43 контрольной информации, вход 42 которого является вторым входом РПУ, подключенным, например, к телеграфному аппарату, а тактовый вход объединен с тактовым входом блока 34 формирования ПСП и соединен с третьим выходом генератора 20 ТИ, второй адресный вход соединен с выходом блока 45 сквозного контроля, тактовый вход которого соединен с четвертым выходом генератора 20 ТИ, и первый блок 41 обратного преобразования частоты подключены ко второму блоку 40 обратного преобразования частоты, выход 39 которого является третьим выходом РПУ и соединен с сигнальным входом четвертого ключа 28, выход которого подключен к входу 1 блока 21 фильтров (первому входу РПУ), при этом последовательно соединенные блок 35 автоматической установки задержки элементов ШПС, к входу которого подключен выход блока 23 защиты, датчик 36 задержанного времени, второй выход которого соединен с сигнальным входом блока 34 формирования ПСП, и блок 38 регулируемой задержки, второй вход 37 которого соединен со вторым входом датчика 36 задержанного времени и является третьим входом РПУ, соединенным с аппаратурой системы единого времени (СЕВ), подключены ко второму входу генератора 20 тактовых импульсов; последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь 47, сигнальным входом соединенный с выходом блока 23 защиты, цифровой фильтр 48 и последовательно параллельный блок 49 памяти подключены к сигнальным входам второго решающего блока 50, тактовый вход которого объединен с тактовым входом последовательно-параллельного блока 49 памяти и подключен к четвертому выходу генератора 20 тактовых импульсов, а управляющий вход второго решающего блока 50 соединен с выходом второго перемножителя 52, первый вход которого через второй сумматор 51 подключен к выходам последовательно-параллельного блока 49 памяти, а второй вход соединен с выходом второго формирователя 53 порогового сигнала; коммутатор 46 каналов, сигнальные входы и адресный вход которого соединены соответственно с выходами блока 18 формирования квадратур и адресным выходом цифрового фильтра 48, подключен к первому управляющему входу цифрового фильтра 48, первый управляющий выход которого соединен с управляющим входом аналого-цифрового преобразователя 47, причем четвертый, пятый выходы генератора 20 тактовых импульсов соединены соответственно с первым, вторым тактовыми входами цифрового фильтра 48, второй управляющий выход которого соединен с управляющим входом последовательно-параллельного блока 49 памяти, выходы 15, 54 первого, второго решающих блоков 13, 50 являются соответственно первым, вторым выходами РПУ.

Кроме того, в цифровом фильтре 48 тактовый выход распределителя 48-3, тактовый вход которого является вторым тактовым входом цифрового фильтра 48, подключен к объединенным тактовому входу блока 48-1 стробирования, сигнальный вход которого является первым управляющим входом цифрового фильтра 48, первому тактовому входу накапливающего сумматора 48-4 и тактовому входу делителя 48-2 на два, первый, второй выходы которого соединены с управляющими входами соответственно первого, второго регистров 48-5, 48-6, сигнальные входы которых подключены соответственно к первому, второму выходам накапливающего сумматора 48-4; последовательно соединенные блок 48-7 сравнения, сигнальные входы которых соединены с выходами первого, второго регистров 48-5, 48-6, коммутатор 48-8, умножитель 48-9 и сумматор 48-10, второй вход которого соединен с вторым выходом коммутатора 48-8, подключены к входу блока 48-11 буферной памяти, адресный и управляющий входы которого соединены соответственно с адресным выходом цифрового фильтра 48 и первым выходом блока деления 48-2 на два, который является вторым управляющим выходом цифрового фильтра 48, при этом управляющий выход распределителя 48-3 соединен с управляющим входом накапливающего сумматора 48-4, его адресный выход, являющийся адресным выходом цифрового фильтра 48, соединен с адресным входом накапливающего сумматора 48-4, второй тактовый, сигнальный входы которого и выход блока 48-11 буферной памяти являются соответственно первым тактовым, сигнальным входами и сигнальным выходом цифрового фильтра 48.

Прием дискретной информации в предлагаемом радиоприемном устройстве (РПУ) осуществляется следующим образом.

Радиоприемное устройство работает в двух режимах: прием сигналов многочастотной телеграфии (МЧТ) - гармонических колебаний, излучаемых на одной из m (например, 2k=m) частот, длительностью несколько десятков секунд (сигнал "вызов") или длительностью несколько секунд (сигнал "информация"); прием широкополосных сигналов (ШПС) - сигналов той же длительности, что и сигналы многочастотной телеграфии (сигналы "вызов" и "информация"), но в отличие от последних, каждый широкополосный сигнал излучается в пределах его длительности на нескольких частотах, например на тех же m частотах.

Такие сигналы в литературе называют последовательными многочастотными (ПМЧ) сигналами (Окунев Ю.Б., Яковлев Л.А. Широкополосные системы связи с составными сигналами. - M.: Связь, 1968. - 168 с.; Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах. - M.: Радио и связь, 1986. - 240 с.) или дискретными частотно-модулированными сигналами (Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов. - М.:Сов. радио, 1967. - 400 с.), дискретными частотными сигналами (Варакин Л.Е. Теория систем сигналов. - М.: Сов. радио, 1978, 384 с.); их база значительно больше 1 (В=FT>>1). Режим работы РПУ устанавливается ручным переключателем 19 режима (сигналы МЧТ - режим 1, сигналы ШПС - режим 2). Для обработки сигналов "вызов" и "информация" как в режиме МЧТ, так и в режиме ШПС используются отдельные каналы: блоки 4-14, 30, 31 - для сигналов "вызов", блоки 47-53 - для сигналов "информация"; блоки 21, 22, 23, 2, 3 (главный тракт) являются общими для обоих типов сигналов. Блоки 16, 20 предназначены для формирования опорных частот и тактовых импульсов, блоки 17, 18, 32-34 - для формирования опорных сигналов, блоки 23-25 - для защиты от сосредоточенных помех в режиме ШПС, блоки 26-29, 40-45 - для сквозного контроля трактов РПУ в режиме МЧТ и для формирования контрольных ШПС сигналов, блоки 35-38 - для внесения поправки на задержку ШПС сигналов на трассе распространения.

Сигнал "вызов" или "информация" принимается антенной (на фиг.2 не показана) и подается на вход 1 активных (на операционных усилителях) полосовых фильтров 21-1, ..., 21-1, осуществляющих предварительное усиление и селекцию принимаемых сигналов в 1 частотных поддиапазонах, перекрывающих низкочастотный диапазон (30-1000 Гц), затем на вход активных фильтров сети 22-1, ..., 22-1, где производится режекция помех на частотах питающей сети и ее гармоник. Выделенный фильтрами 21 и 22 сигнал поступает на вход первого блока 2 преобразования частоты, затем на вход второго блока 3 преобразования частоты, где спектр входных сигналов переносится вначале на более высокую частоту, например 8 кГц, затем на более низкую частоту, например 1 кГц, что позволяет значительно ослабить помехи по зеркальному и побочным каналам, скажем на 80 дБ, и произвести основную селекцию и усиление сигналов. Синтезатор 16 формирует опорные частоты первого гетеродина в диапазоне, например 8000-9000 Гц, и частоту второго гетеродина, например 7 кГц, подаваемые на вторые входы соответственно блоков 2 и 3, а также опорные частоты для датчика 17 опорных частот, например 5 МГц, и генератора 20 тактовых импульсов, например 10 МГц. Настройка РПУ на заданную частоту производится перестройкой частоты первого гетеродина синхронно с переключением с одного диапазона на другой фильтров 21. Усиленный в блоке 3 сигнал поступает на вход блока 23 защиты, осуществляющего в режиме ШПС режекцию сосредоточенной помехи, например, с помощью управляемого режекторного фильтра. Наличие сосредоточенной помехи в полосе приема устанавливается анализатором 24 каналов, выполненным, например, на основе кольца фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Чтобы блок защиты 23 не вносил искажений в широкополосный сигнал, постоянная времени кольца ФАПЧ выбирается в несколько раз больше, чем время нахождения сигнала на одной из m частот. Сигнал управления с выхода анализатора 24 каналов подается на второй вход блока 23 защиты через замкнутый в режиме ШПС первый ключ 25, который при установке переключателя 19 режима в положение 1 (МЧТ) размыкается подачей напряжения Е, например -5 В, через замкнутый второй ключ 29 на его управляющий вход, отключая блок 23 защиты. С выхода блока 23 защиты сигнал разветвляется по двум каналам обработки: на вход усилителя-ограничителя-формирователя 4 и на вход аналого-цифрового преобразователя 47. После жесткого ограничения и формирования переднего фронта входного сигнала, соответствующего началу периода промежуточной частоты, в усилителе-ограничителе-формирователе 4, сигнал подается на входы корреляторов 5 (Д-триггеров 6 и 9). В Д-триггерах 6 и 9, выполняющих функцию перемножителей, осуществляется разложение смеси сигнала промежуточной частоты и шума на квадратурные составляющие и квантование фазы каждой квадратуры на 2 уровня, т.е. производится 4-уровневое квантование фазы входного сигнала. Разнос каналов по частоте осуществляется с помощью датчика 17 опорных частот, вырабатывающего сетку из m опорных частот относительно среднего значения второй промежуточной частоты, например 1 кГц, с шагом, определяемым типом сигнала, например, τ Гц для сигнала МЧТ и nτ (n=2, 3, ...) для сигнала ШПС, которые вместе с частотами, сдвинутыми по фазе на 90° в блоке 18 формирования квадратур, подаются в качестве опорных на другие входы Д-триггеров и входы коммутатора 46 каналов. Опорные частоты в датчике 17 могут быть сформированы, например, путем линейной комбинации (суммирования) основной частоты и нескольких дополнительных частот, получаемых последовательным делением опорной частоты, скажем 5 МГц, подаваемой от синтезатора 16 на вход датчика 17 опорных сигналов. Чтобы при переходе с одной частотной позиции на другую не происходило скачков фазы, формирование опорных частот осуществляется на высокой частоте, например порядка 256 кГц, после чего опорные частоты поступают на вход коммутатора 32 ПСП, выполненного, например, в виде m-канального мультиплексора, переключающего в режиме ШПС отрезки опорных частот по m каналам в соответствии с сигналами управления, подаваемыми на его управляющий вход с выхода блока 34 формирования ПСП. На каждом такте, определяющем длительность элемента широкополосного сигнала, блок 34 формирует m ортогональных (несовпадающих) псевдослучайных чисел, которые за длительность широкополосного сигнала образуют частотно-временную матрицу порядка mm, каждый столбец которой, являющийся перестановкой m различных чисел, например чисел 0, 1, 2, ..., m-1, определяет закон переключения опорных частот в коммутаторе 32 ПСП за длительность элемента ШПС, а каждая строка определяет закон смены опорных частот в одном из m опорных широкополосных сигналов (копий m-позиционных ШПС за его длительность). Тактирование на границах элементов ШПС осуществляется импульсами с третьего выхода генератора 20, подаваемыми на тактовый вход блока 34 формирования ПСП, в то время как на его сигнальный вход с второго выхода датчика 36 задержанного времени подается задержанный суточный код времени (часы, минуты, секунды), являющийся основой для образования синхронной (на приеме и передаче) псевдослучайной последовательности при ее формировании внутри блока 34 (например, на основе М-последовательности или на основе временной шкалы) или для коррекции ПСП, поступившей на блок 34 извне в текущем времени. Датчик 36 задержанного времени обеспечивает формирование задержанного времени по меткам, поступившим на его первый вход с выхода блока 35 автоматической установки задержки элементов ШПС и на его второй вход со второго входа РПУ 37 от аппаратуры системы единого времени (СЕВ), на Фиг.2 не показана). Блок 35 автоматической установки задержки элементов ШПС, подключенный к выходу блока 23 защиты и выполненный, например, в виде автокорреляционного демодулятора (линии задержки, скажем, регистра, с задержкой на половину длительности элемента ШПС, перемножителя и фильтра, настроенного на частоту смены элементов ШПС), определяет положение переднего и заднего фронта элемента ШПС, т.е. реальную тактовую частоту смены границ элементов ШПС с учетом задержки сигналов ШПС на трассе распространения и в блоках главного тракта РПУ, которая используется для формирования в датчике 36 задержанного времени и внесения искомой задержки в работу генератора 20 тактовых импульсов через блок 38 регулируемой задержки, на второй вход которого с второго входа 37 РПУ подается от аппаратуры СЕВ текущее время. После коммутации в режиме ШПС в коммутаторе 32 опорных частот с выхода датчика 17 в соответствии с кодами ПСП, подаваемыми на его вход с выхода блока 34, коммутированные опорные частоты поступают по m каналам на вход делителя 33 частоты, где возможные при коммутации скачки фазы устраняются делением, например на 256, опорных частот до значения промежуточной частоты, например 1 кГц. Опорные сигналы промежуточной частоты расщепляются в блоке 18 формирования квадратур на прямые и сдвинутые по фазе на 90° сигналы, которые используются затем для взаимно корреляционного приема в корреляторах 5. Перемножение на Д-триггерах в корреляторах 5 и дальнейшая взаимно-корреляционная обработка выполняется следующим образом. Сигнал в виде короткого импульса с выхода усилителя-ограничителя-формирователя 4 поступает на С-входы Д-триггеров 6 и 9, на Д-входы которых подаются опорные частоты, сдвинутые на 90°. Д-триггеры устанавливаются в единичное состояние, если разность фаз между приходящим сигналом и соответствующим опорным напряжением находится в пределах 0°-180° и в нулевое состояние, если эта разность находится в пределах 180°-360°. С выхода каждого Д-триггера 6 и 9 напряжение поступает на входы интеграторов 7 и 10, например, реверсивных счетчиков, которые выполняют операцию интегрирования сигналов промежуточной частоты путем суммирования или вычитания импульсов тактовой частоты, подаваемых на их вторые входы с второго выхода генератора 20 тактовых импульсов в соответствии с входной информацией о фазе сигнала (например, напряжению логическая "1" на выходе Д-триггера соответствует sign (знак) = 1; напряжению логический "0" - sign=-1). Результаты интегрирования с выходов интеграторов 7 и 10 подаются на блоки 8 и 11 формирования модулей, с выхода которых модули квадратурных составляющих поступают на блок 12 суммирования модулей, затем просуммированные напряжения подаются на сигнальные входы первого решающего блока 13, где осуществляется выбор коррелятора (канала), в котором достигается наибольшее напряжение. Наибольший сигнал, определяющий позицию (канал) принятого сигнала и превысивший пороговое напряжение, поданное на управляющий вход первого решающего блока 13 с выхода перемножителя 31, поступает на выход 15 для индикации и дальнейшей обработки. Напряжение на выходе перемножителя 31 образуется перемножением просуммированных в блоке 30 напряжений с выходов сумматоров 12 и порогового сигнала с выхода формирователя 14, уровень которого определяется исходя из требований вероятности ложных срабатываний (ложной тревоги) решающего блока 13 от шумов в отсутствие сигнала. Таким образом, пороговый сигнал, подаваемый на управляющий вход решающего блока 13, является самонастраивающимся, в зависимости от интенсивности шумов на выходах корреляторов 5, что обеспечивает инвариантность (устойчивость) решающего правила к интенсивности шумов (в блоке 13 реализуется решающее правило:

,

где xr, yr - квадратуры, С - пороговая константа),

и, как следствие, стабилизацию уровня ложных срабатываний (независимость пороговой константы С от интенсивности шумов). Сброс напряжений интеграторов 7 и 10 и выходного напряжения решающего блока 13 осуществляется тактовыми импульсами, подаваемыми с первого выхода генератора 20 с периодом, равным длительности сигналов "вызов".

Обработка сигналов "информация" по двум квадратурам в каждом из каналов производится цифровым фильтром 48 следующим образом. Сигнал с выхода блока защиты 23 поступает на сигнальный вход аналого-цифрового преобразователя 47, выполненного, например, по схеме поразрядного уравновешивания, где осуществляется квантование входного напряжения на несколько дискретных уровней. Коммутатор 46 каналов, например на основе мультиплексора, последовательно подключает один из выходов блока 18 формирования квадратур (одну из копий сигналов МЧТ или ШПС) на сигнальный вход блока 48-1 стробирования, который пропускает на запуск аналого-цифрового преобразователя 47 (на его управляющий вход) один и тот же, например первый, импульс от блока 18 после перехода на новую опорную частоту (на один из 2m коммутируемых каналов; m - число каналов, 2 - в каждом канале две квадратуры). С приходом этого импульса аналого-цифровой преобразователь 47 измеряет текущее значение входного сигнала (строго привязанное к началу перехода на новую опорную частоту) и выдает результаты измерения, например, в форме 14-разрядного двоичного числа (13-разрядное число + знаковый разряд) на сигнальный вход накапливающего сумматора 48-4, который производит суммирование выборок с накоплением по каждой квадратуре и каждому каналу. Накапливающий сумматор 48-4 условно можно разбить на 2m зон, в каждой из которых хранится и постоянно обновляется массив выборок для одного коммутируемого канала. Количество ячеек, приходящихся на один коммутируемый канал, например 28 двоичных разрядов, рассчитывается в зависимости от заданной точности вычислений (требований к амплитудно-частотной характеристике цифрового фильтра 48). Последовательная смена адресов квадратур и каналов обеспечивается сигналами адреса, подаваемыми со адресного выхода распределителя 48-3 на адресный вход коммутатора 46 каналов и адресный вход накапливающего сумматора 48-4. С каждым тактовым импульсом перехода на следующий коммутируемый канал, подаваемым с тактового выхода распределителя 48-3 на тактовый вход блока 48-1 стробирования, первый тактовый вход накапливающего сумматора 48-4 и тактовый вход блока 48-2 деления на два, накапливающий сумматор 48-4 выдает последовательно во времени информацию по квадратурам и каналам, например m старших разрядов без знакового разряда, сначала на сигнальный вход первого регистра 48-5, затем на сигнальный вход второго регистра 48-6 и т.д., что обеспечивается управляющими сигналами с выхода блока 48-2 деления на два (например, триггера), подаваемыми на управляющие входы регистров 48-5 и 48-6.

Частота импульсов перехода на следующий коммутируемый канал выбирается, в соответствии с теоремой отсчетов, равной или больше произведения удвоенной полосы канала второй промежуточной частоты на удвоенное число каналов (2ΔFпр 2m), и задается тактовыми импульсами генератора 20, подаваемыми с его пятого выхода на тактовый вход распределителя 48-3. Границы 2m зон накапливающего сумматора 48-4 задаются сигналами, подаваемыми с управляющего выхода распределителя 48-3 на управляющий вход накапливающего сумматора 48-4. Сброс содержимого (обнуление) накапливающего сумматора 48-4 производится по сигналам, подаваемым на его второй тактовый вход с четвертого выхода генератора 20 тактовых импульсов, с периодичностью, равной длительности сигналов "информация". Записанные в регистры 48-5 и 48-6 модули первой и второй квадратур подаются затем на входы блока 48-7 сравнения и коммутатора 48-8. В зависимости от результатов сравнения коммутатор 48-8, управляемый выходным напряжением блока 48-7, направляет меньшее значение модуля квадратуры через умножитель 48-9 на фиксированную константу, например 0,407, на вход сумматора 48-10, а большее значение модуля квадратуры - непосредственно на второй вход сумматора 48-10. Умножение m - разрядного числа на фиксированную константу в умножителе 48-9 может быть выполнено, например, сдвигом входного числа в регистре-сдвигателе, выводом чисел из регистра с определенных его отводов и суммированием набора сдвинутых чисел. Так, например, константа А=0,407 может быть разложена на слагаемые 0,25, 0,125, 0,03125 и умножение на эту константу эквивалентно сдвигу входного числа на 2, 3 и 5 разрядов и суммированию сдвинутых чисел. Тактирование блока 48-11 буферной памяти и последовательно-параллельного блока 49 памяти обеспечивается подачей на их управляющие входы сигналов с первого выхода блока 48-2 деления на 2, а адресация m каналов последовательно-параллельного блока 49 памяти - подачей на адресный вход блока 48-11 буферной памяти сигналов адреса с адресного выхода распределителя 48-3 (при этом сигнал адреса второй квадратуры не используется).

Таким образом, в накопителе 48-4 осуществляется раздельное когерентное накопление квадратур x и y по m каналам, а в блоках 48-5, 48-6, 48-7, 48-8, 48-9, 48-10 вместо оптимальной обработки z=(х2+у2)1/2 выполняется упрощенная операция z=|х|+А|у|, если |х|>|у| и z=|y+А|х|, если |у|>|х|, A=0,407. При равномерном распределении фазового угла квадратурных составляющих данный алгоритм дает оценку амплитуды сигнала с погрешностью ±3%.

Результаты обработки в каждом из m каналов подаются с выходов последовательно-параллельного блока 49 памяти на входы второго решающего блока 50, где, как и в первом решающем блоке 13, осуществляется выбор канала, в котором достигается наибольшее напряжение. Наибольший сигнал, определяющий позицию (канал) принятого сигнала и превысивший пороговое напряжение, подаваемое на управляющий вход блока 50 решения с выхода второго перемножителя 52, поступает на выход 54 (второй выход РПУ) для дальнейшей обработки или индикации. Пороговое напряжение на выходе второго перемножителя 52 образуется перемножением просуммированных в блоке 51 напряжений с выходов последовательно-параллельного блока 49 памяти и порогового сигнала с выхода второго формирователя 53, уровень которого определяется вероятностью ложных срабатываний второго решающего блока 50 от шумов в отсутствие сигнала. Следовательно, пороговый сигнал, подаваемый на управляющий вход блока 50, автоматически регулируется, в зависимости от интенсивности шума в тракте приема, что обеспечивает, как в случае приема сигнала "вызов", устойчивость решающего правила к интенсивности шумов. В блоке 50 реализуется решающее правило: