Способ и устройство для интракорпоральной литотрипсии

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к литотрипсии камней в организме человека путем их фрагментации. Устройство для электроимпульсной фрагментации конкремента в живом организме включает импульсный генератор, зонд для введения внутрь организма, содержащий оболочку с первым и вторым электродами, размещенными внутри оболочки, при этом проксимальный конец электрода электрически соединен с импульсным генератором, а дистальный конец ограничен боковой периферической поверхностью и передней оконечностью, и средства манипулирования зондом для манипулирования оболочкой внутри организма. Боковая периферическая поверхность дистального конца каждого электрода имеет нежесткое изолирующее покрытие, выполненное из неэлектропроводного материала, которое проходит по всей длине боковой периферической поверхности, за исключением передней оконечности. Использование изобретения позволяет повысить эффективность, надежность и безопасность фрагментации камней за счет приложения растягивающих напряжений к камням, образующимся в живом организме. 22 з.п. ф-лы, 10 ил.

Реферат

Область техники

Настоящее изобретение относится к литотрипсии (дроблению) камней, образующихся в организме человека, путем их фрагментации, а именно, к так называемой интракорпоральной литотрипсии, при которой фрагментация осуществляется при помощи рабочего элемента литотриптора, находящегося внутри организма. Настоящее изобретение относится также к устройству фрагментации, дезинтеграции или разрушению каким-либо другим путем камней, например, желчных камней, почечных камней, камней мочевого пузыря и других конкрементов, образующихся в билиарной или мочевыводящей системах организма человека.

Необходимо, однако, понимать, что настоящее изобретение не ограничивается фрагментацией конкрементов, образующихся в организме человека. Оно может также применяться для проведения литотрипсии у животных.

Более того, настоящее изобретение не ограничивается разрушением конкрементов, образующихся только в билиарной или мочевой системах. Оно применимо для фрагментации любого другого инородного тела, которое может появиться в любом месте организма человека, например, в кровеносных сосудах и т.п.

Уровень техники

При фрагментации камней методом ударно-волновой литотрипсии применяют высокоэнергетические ударные волны, вызывающие дефрагментацию и дезинтеграцию конкрементов. Этот метод можно подразделить в зависимости от способа передачи энергии камню на две широкие подгруппы: экстракорпоральную и интракорпоральную литотрипсию. Общий обзор различных методов литотрипсии можно найти в разнообразных источниках, например на сайте http://www.dsci.com. В соответствии с принятыми определениями, экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия представляет собой процесс, при котором происходит передача энергии, необходимой для дефрагментации камня, в виде ударной волны от источника, находящегося снаружи, через ткани организма конкременту. Доказана эффективность экстракорпоральной литотрипсии ударной волной (ЭЛУВ) в достижении дефрагментации камней. Однако в связи с тем, что передача энергии происходит опосредовано, для успешного проведения лечения необходима точная фокусировка энергии на камне, осуществляемая через промежуточные ткани организма. Это может повлечь за собой повреждение тканей и, следовательно, может потребоваться дополнительное лечение для устранения этих повреждений.

В интракорпоральной литотрипсии используют зонд, снабженный эндоскопическим прицелом и помещаемый в непосредственной близости к камню. Энергию, необходимую для фрагментации, передают через зонд на конкремент, процедуру дробления камня визуально контролируют. Передача энергии может осуществляться различным образом, и в соответствии с ним способы интракорпоральной литотрипсии подразделяют на следующие группы: ультразвуковые, лазерные, электрогидравлические и способ механического/баллистического удара.

Последняя группа, например, включает в себя детонирование взрывчатого вещества около камня, которое генерирует ударную волну, действующую непосредственно на камень и разбивающую его на куски. Пример такой методики описан в патенте США 4605003, который описывает литотриптор, содержащий внутренний цилиндр, размещенный внутри узкого наружного цилиндра и имеющий слой взрывчатого вещества или газообразующий слой. Под воздействием взрывания взрывчатого вещества или газообразующего слоя наружный или внутренний цилиндр приходит в столкновение с камнем и разрушает его.

Пример методики с использованием механического удара можно найти в патенте США 5448363, где описан эндоскопический литотриптор, снабженный ударным элементом (в виде молотка), с помощью которого производят периодические удары по камню. Ударный элемент приводят в действие пневматически посредством линейной воздушной струи, которая вызывает его раскачивание по дуге относительно оси и удары по объекту.

Существует также несколько других патентов, в которых приведено описание литотрипторов, действие которых основано на механическом/баллистическом принципе, например, патент США 6261298.

Пример лазерной техники описан в патенте США 4308905, который относится к многофункциональному литотриптору, снабженному лазерными световодами (оптическими волокнами), по которым происходит передача энергии, необходимой для разрушения камня.

Относительно распространенными являются ультразвуковые способы, которые широко применяются благодаря безопасности и эффективности. Согласно этому способу, ультразвуковой зонд излучает ультразвуковую энергию в виде волн высокой частоты, которые оказывают разрушающее действие при непосредственном воздействии на камень. Для эффективности ультразвуковой литотрипсии необходим непосредственный контакт головки зонда с камнем. Эта технология применяется во многих литотрипторах, например, в устройстве, описанном в патенте США 6149656.

Наиболее близким к настоящему изобретению техническим решением является электрогидравлическая технология, в которой используется электрический разряд, который возникает между двумя электродами, расположенными внутри зонда, и создает ударную волну, распространяющуюся по направлению к конкременту через жидкую среду, которая его окружает. В литературе электрогидравлическая литотрипсия определяется как один из старейших методов «электросиловой» литотрипсии. Электрогидравлический литотриптор производит высокоэнергетический импульс, который генерируется электродом, расположенным на конце гибкого зонда, который подводят непосредственно к камню. Этот способ считается высокоэффективным при дроблении желчных камней и широко применяется именно в этой области. Так как во время электрогидравлической литотрипсии генерируется ударная волна значительной силы, зонд не должен находиться ближе чем в 5 мм отношению к мягким тканям, иначе это вызовет серьезные повреждения.

В связи с тем, что разряд происходит в жидкой среде, конкремент разрушается силой, возникающей в результате комбинированного воздействия ударной волны, вызванной разрядом, гидравлического давления окружающей жидкости и соударения фрагментов в потоке жидкости. Ниже приведены некоторые ссылки, относящиеся к устройствам для проведения интракорпоральной литотрипсии, в которых используется электрогидравлический принцип.

Типичный электрогидравлический литотриптор описан в патенте СА 2104414. Это устройство предназначено для разрушения таких отложений, как желчные или мочевые камни, а также атеросклеротические бляшки. Литотриптор содержит гибкую удлиненную направляющую, предназначенную для введения внутрь, устройство для подачи рабочей жидкости, полую трубку, укрепленную на дистальном конце зонда, средства инициирования электрического разряда внутри полой трубки от источника питания, находящегося снаружи, которые способны генерировать импульсные ударные волны в рабочей жидкости для нанесения удара по камню, и насадку, изготовленную из ударо- и теплоустойчивого материала и закрепленную на дистальном конценаправляющей. Насадка (сопло) способна направлять ударные волны на фокальную точку для нанесения удара по камню. Литотриптор также снабжен оптической системой наблюдения (видоискателем).

В патенте США 2559227 описано устройство для создания ударной волны. Устройство включает усеченный эллипсоидный рефлектор для отражения ударных волн и полость, образующую камеру для отражения указанных ударных волн. Полость имеет аналогичную форму усеченного эллипсоида, при этом одна или две фокальных точки эллипсоида расположены в полости напротив усеченной части. Полость заполнена жидкостью, например маслом, для передачи ударных волн. Устройство снабжено средствами генерирования ударных волн, как правило, состоящими из двух электродов, расположенных по меньшей мере частично внутри полости. Указанные электроды предназначены для создания дугового разряда в фокусе, расположенном напротив усеченной части. Устройство также снабжено приспособлением для избирательной и мгновенной подачи электрического напряжения к указанным двум электродам, что приводит к возникновению дугового разряда между электродами с образованием, ударных волн, которые распространяются через жидкость, содержащуюся в полости. Электроды изготовлены из материалов с высокой электропроводностью, таких как медь или латунь, и закреплены на изоляторе с возможностью регулировки расстояния между ними.

В патенте DE 19609019 описан ударный зонд, снабженный по меньшей мере одним электродом, расположенным внутри направляющего ствола. Электрод воздействует на объект при продольном перемещении зонда в направлении объекта, например камня. На свободном конце зонда возникает электрогидравлическая волна, вызывающая перепад давления.

Следует подчеркнуть, что в стандартных электрогидравлических литотрипторах отсутствует прямой физический контакт с камнем, и поэтому были предприняты многочисленные попытки сфокусировать максимум выделяемой энергии непосредственно на камне. Примером такого электрогидравлического литотриптора является устройство под коммерческим названием AUTOLITH, производства Northgate Technologies. Необходимо однако заметить, что в указанном литотрипторе энергия ударной волны все же передается через слой жидкости, находящейся в разрядном промежутке между зондом и камнем.

Эффективность электрогидравлического литотриптора, основанная на его способности разрушать камни, зависит от напряжения и длительности электрических импульсов, необходимых для достижения пробоя и инициации искрового разряда, так как эти параметры взаимосвязаны с количеством энергии, которое может произвести литотриптор. Имеющиеся в продаже электрогидравлические литотрипторы, например литотриптор RIVOLITH 2280, производства компании Richard Wolf, снабжены импульсными генераторами, способными генерировать импульсы с периодом нарастания порядка нескольких сотен наносекунд и длительностью импульса порядка сотен микросекунд.

Нетрудно оценить, что вследствие того, что энергия передается камню не непосредственно, а через жидкую среду, количество энергии, необходимой для разрушения камня, должно быть достаточным, чтобы превысить его прочность и вызвать его разрушение после того, как энергия дошла до камня через жидкость (воду, мочу или физиологический раствор). Электрические импульсы, имеющие параметры длительности, соответствующие применяемым в стандартных литотрипторах, позволяют генерировать значительное количество энергии (около 2,5-3 Дж), достаточное для формирования ударов, способных разрушить различные типы камней, образующихся в организме человека.

К сожалению, высвобождение такого количества энергии путем генерирования ударной волны может оказать травматическое воздействие на прилегающие ткани и, следовательно, может быть опасным для пациента.

Следующий известный недостаток в технологии электрогидравлических литотрипторов связан с их неспособностью определять и отслеживать начало дробления. Вследствие того, что импульсный генератор продолжает производить импульсы после того, как камень уже разрушен, выделяется лишняя энергия, которая представляет определенную опасность для пациента.

Кроме того, еще один недостаток электрогидравлических литотрипторов связан с необходимостью формирования множества электрических разрядов в случае, если требуется разрушить камень больших размеров или высокой плотности. Поскольку разряд происходит на поверхности изолятора зонда, это приводит к повреждению изоляционного покрытия концевой части зонда и может вызвать выход его из строя до того, как будет завершена лечебная процедура.

Еще одна проблема практически всех интракорпоральных литотрипторов, предназначенных для разрушения почечных камней путем передачи механической энергии удара или ударной волны, связана с тем, что с каждым импульсом камень «смещается» с прежнего места и «перебрасывается» на другое. Это усложняет операцию и может вызвать механическое повреждение окружающих тканей. В этом случае был бы очень желателен физический «захват» обрабатываемого камня.

Попытка решить эту проблему и продлить срок службы зонда, повысив в то же время эффективность лечения без риска нанести вред пациенту, рассмотрена в патенте DE 3927260. В указанном патенте описан зонд для электрогидравлической литотрипсии, снабженный головкой, изготовленной из ударостойкого керамического материала и имеющей форму округлого стержня. Стержень снабжен двумя продольными каналами, в которых погружены и закреплены при помощи полимерного материала провода, концы которых находятся на одном уровне с торцевой поверхностью стержня. Провода подходят к вилке в гибком рукаве, который проходит через головку.

Тем не менее, это частное решение вопроса не приспособлено для создания непосредственного физического контакта между камнем и конечным отделом зонда, генерирующим ударную волну.

Известны литотрипторы, в которых возможен подобный «захват», например комбинированное устройство для захвата камня и литотрипсии, описанное в патенте DE 19810696. Указанное комбинированное устройство состоит из высокоупругого NiTi (никель-титанового) сплава и снабжено по меньшей мере тремя манипуляторами, которые в развернутом состоянии изогнуты в виде тюльпана. Концевой отдел каждого манипулятора снабжен зубчиками и загнут в направлении оси инструмента. Когда манипуляторы втягиваются в трубку устройства или рабочий канал, они располагаются на камне и захватывают его по мере их дальнейшего втягивания. Удерживающее устройство расположено на оси инструмента таким образом, что угол между соседними манипуляторами никогда не превышает 180°. Это обеспечивает надежный захват и удерживание и, таким образом, предотвращает выскальзывание захваченного камня. Надежно закрепленный камень может быть полностью разрушен на фрагменты заданных размеров при использовании литотриптора, т.е. механически-баллистическим способом, ультразвуком, криогенным или термическим путем при помощи лазера.

К сожалению, эта конструкция не подходит для работы в электрогидравлическом режиме, так как головка зонда не предусматривает снабжение ее электродами с электроизоляционным покрытием и, следовательно, не способна производить ударные волны, вызванные электрическим разрядом.

С другой стороны, уже в течение некоторого времени известен метод так называемой высокомощной электроимпульсной деструкции материалов, основанный на том факте, что при приложении электрических импульсов с периодом нарастания не более 500 наносекунд к электродам, располагающимся на твердом материале, погруженном в воду, происходит генерация разряда, который не распространяется через окружающую жидкую среду, но передается через массу твердого тела. Эта технология была разработана в России в конце пятидесятых годов и с тех пор с успехом применялась для разрушения твердых пород и руд в горной промышленности, разрушения бетонных блоков в строительной индустрии, сверления мерзлого грунта и чрезвычайно твердых пород, разрушения различных неорганических материалов и т.д.

Обзор этой технологии можно найти в монографии «Основы электроимпульсного разрушения материалов», Семкин и соавторы, Санкт-Петербург, Наука, 1993.

Согласно этой технологии два или более электрода помещают непосредственно на поверхность твердого тела (камня) и через них посылают очень короткие импульсы с напряжением U(t). Как только между электродами инициируется электрический пробой, он возникает в массе твердого тела и приводит к образованию разрядного канала, который распространяется внутри твердого тела. Само тело служит средой для распространения электрического пробоя в значительно большей степени, чем окружающая среда. Распространение разрядного канала через твердое тело сопровождается созданием механических напряжений, которые растягивают указанное тело и разрушают его, как только превышается предел прочности на растяжение. Фактически, в процессе электроимпульсного разрушения, инициация и распространение разряда аналогичны микровзрыву, происходящему внутри тела. Нетрудно оценить, что так как предел прочности на растяжение камня по меньшей мере на порядок меньше, чем его предел прочности на сжатие, электроимпульсное разрушение связано с затратой намного меньшего количества энергии, чем при обычном электрогидравлическом разрушении.

Было также установлено эмпирически, что вероятность распространения разрядного канала через вещество выше, когда очень короткие импульсы напряжения подаются на электроды, помещенные на твердое тело, погруженное в жидкую среду, так как напряжение, необходимое для возникновения разряда в массе твердого тела, меньше, чем напряжение, требуемое, для возникновения разряда в жидкой среде, окружающей тело.

К сожалению, несмотря на то, что эта технология существует уже более 40 лет, до сих пор она применяется в основном в угольной промышленности и строительной индустрии для разрушения очень крупных объектов, таких как скалы или бетонные блоки.

Пример подобного применения можно найти в патенте WO 9710058, где описан способ дробления и разрушения твердых тел, например блоков армированного бетона. В соответствии с этим способом твердое тело взрывают в результате создания в нем ударных волн.

К сожалению, очевидные преимущества этой технологии, связанные с более эффективным разрушением, никогда не применялись в таком совершенно новом аспекте, как медицина и, в частности, интракорпоральная литотрипсия.

В заключение, необходимо подчеркнуть, что несмотря на то, что уже было разработано множество различных видов литотрипторов, до сих пор существует необходимость в новом подходе, который гарантировал бы эффективную, надежную, легкую и безопасную фрагментацию камней при интрокорпоральной литотрипсии.

Сущность изобретения

Основная задача настоящего изобретения заключается в создании нового усовершенствованного способа и устройства для интракорпоральной литотрипсии, которые бы позволили значительно сократить или преодолеть вышеуказанные недостатки уже известных решений.

В частности, одной из задач изобретения является создание нового и усовершенствованного способа и устройства для интракорпоральной литотрипсии, обеспечивающих приложение растягивающих напряжений вместо сжимающих напряжений к камням, образующимся в живом организме.

Кроме того, еще одной задачей изобретения является создание нового и усовершенствованного способа и устройства для интракорпоральной литотрипсии, позволяющих сократить вероятность травматизации прилежащих тканей организма во время проведения лечения.

Следующей задачей изобретения является создание усовершенствованного способа и устройства для проведения интракорпоральной литотрипсии, которые бы позволяли определить момент начала процесса разрушения и прекратить дальнейшую генерацию импульсов высокого напряжения.

Кроме того, задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного способа и устройства для интракорпоральной литотрипсии, которые бы обеспечивали легкое и быстрое разрушение и одновременный захват и удерживание камня, подлежащего фрагментации, во время проведения процедуры.

Вышеупомянутые и другие задачи и преимущества настоящего изобретения могут быть достигнуты путем описанных ниже сочетаний его существенных признаков, относящихся к различным вариантам реализации описанного способа интракорпоральной литотрипсии и устройства для осуществления указанного способа.

Настоящее изобретение может быть реализовано в виде способа, который предусматривает подведение зонда к камню, подлежащему разрушению, причем указанный зонд снабжен электродами, соединенными со средствами генерирования импульсов высокого напряжения, при этом указанные импульсы подают на электроды для создания искрового разряда между ними и высвобождения энергии, вызывающей разрушение камня, при этом указанный способ включает операцию приведения по меньшей мере одного из электродов в непосредственный электрический контакт с камнем, с тем, чтобы сформировать разрядной канал, способной создавать ударные волны и напряжения, превышающие прочность материала камня.

Настоящее изобретение может быть реализовано также в виде устройства, которое содержит:

- средства генерирования импульсов высокого напряжения, необходимых для создания искрового разряда и генерирования энергии, достаточной для разрушения камня;

- зонд для введения внутрь организма и передачи энергии камню, содержащий оболочку с электродами, размещенными внутри указанной оболочки и имеющими соответственно дистальный и проксимальный концы, причем проксимальные концы упомянутых электродов соединены со средствами генерирования импульса, а дистальный конец по меньшей мере одного из электродов выполнен с возможностью приведения в непосредственный электрический контакт с камнем,

- средства манипулирования зондом для управления оболочкой с электродами внутри тела и приведения по меньшей мере одного из электродов в непосредственный электрический контакт с камнем.

Здесь приводится лишь краткое описание настоящего изобретения и двух его основных конструктивных вариантов. Для лучшего понимания сущности настоящего изобретения, а также его вариантов реализации и преимуществ, ниже приведено подробное описание со ссылками на сопровождающие его чертежи.

Краткое описание чертежей

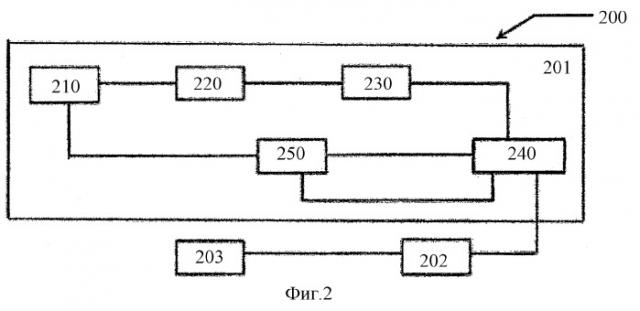

На Фиг.1 схематически показано образование искрового разряда в электрогидравлическом и электроимпульсном литотрипторах.

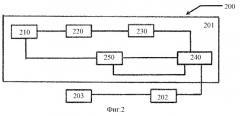

На Фиг.2 представлена блок-схема устройства для электроимпульсной литотрипсии согласно настоящему изобретению.

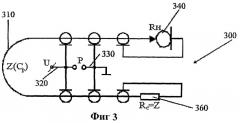

На Фиг.3 показан пример реализации импульсного генератора, который применяют в литотрипторе согласно настоящему изобретению.

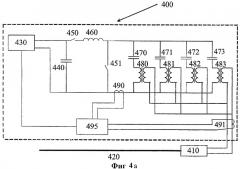

На Фиг.4а показано другое конструктивное исполнение импульсного генератора, который применяют в литотрипторе согласно настоящему изобретению.

На Фиг.4b представлено более детальное схематическое изображение импульсного генератора, показанного на фиг.4а.

На Фиг.5 показана схема управления, применяющаяся вместе с импульсным генератором, показанным на фиг.4b.

Фиг 6а-6с схематически иллюстрируют принцип электрогидравлической и электроимпульсной литотрипсии.

Фиг.7-10 относятся к различным вариантам реализации зонда, который применяют в литотрипторе согласно настоящему изобретению.

Подробное описание конкретных примеров реализации настоящего изобретения

Рассмотрим принцип действия электрогидравлического и электроимпульсного разрушения на примере схемы, изображенной на Фиг.1.

Источник импульсов высокого напряжения 110 подает импульсы через коммутирующее устройство 120 на рабочую площадку 130, заполненную рабочей жидкостью, где размещены электроды 140. Возникший между электродами электрический разряд используют для разрушения объекта 150, находящегося в рабочей области. Хотя это не изображено на схеме, но следует понимать, что объект подразумевает под собой камень, подлежащий разрушению, а рабочая область представляет собой полость организма, где расположен указанный камень, окруженный жидкостью, например желчный камень, образовавшийся в желчном пузыре, камень в мочевыводящей системе и т.п.

Фигура слева (а) иллюстрирует электрогидравлический способ деструкции; при этом вследствие того, что электроды не находятся в непосредственном контакте с объектом, разрушение происходит в основном за счет ударных волн - SW (shock waves), вызванных искровым разрядом и передающихся через рабочую жидкость объекту.

Фигура справа (b) иллюстрирует электроимпульсный способ деструкции; при этом электроды находятся непосредственно на поверхности объекта, так что искровой разряд происходит внутри объекта. Благодаря такому решению искровой разряд высокой мощности формирует искровой канал внутри самого объекта. Благодаря высвобождению импульсной энергии внутри искрового канала давление внутри канала резко возрастает, его диаметр увеличивается, вызывая растягивающие напряжения внутри объекта. Благодаря этим напряжениям растяжения в сочетании с гидравлическим давлением окружающей жидкой среды и столкновением фрагментов объекта происходит его эффективная фрагментация и разрушение. Настоящее изобретение относится к интракорпоральной литотрипсии, выполняемой на основе электроимпульсного принципа.

Установлено, что вероятность распространения искрового канала через массу объекта возрастает при увеличении скорости высвобождения энергии внутри объекта. Это, в частности, означает, что целесообразнее применять импульсы высокого напряжения с очень коротким периодом нарастания и длительностью. На практике было установлено, что для разрушения широкого спектра камней, образующихся в живом организме и подлежащих интракорпоральной литотрипсии, предпочтительно подавать на электроды импульсы, характеризующиеся следующими параметрами: время нарастания импульса tf менее 50 наносекунд, желательно менее 40 наносекунд, длительность собственно импульса ti не более 5000 наносекунд, желательно 500-3000 наносекунд, энергия импульса W0=0.1-1.0 Дж, амплитуда импульса U=5-20 кВ. Предпочтительная конфигурация импульсов-прямоугольная.

Импульсы можно подавать либо в виде однократных импульсов, либо в виде повторяющихся импульсов с частотой порядка нескольких Гц.

Кроме того, было эмпирически установлено, что благодаря подаче электрических импульсов, характеризующихся вышеуказанными параметрами, можно разрушить камень, обладающий электрической прочностью, превосходящей амплитуду импульса, так как порог электрического пробоя при повторяющихся импульсах ниже порога электрического пробоя при одномоментной подаче импульсов. В то же время энергия, затраченная на разрушение камня, намного меньше общей энергии поданных импульсов, так как все импульсы, кроме последнего, связаны с частичным разрядом.

При практическом использовании предпочтительнее подавать на электроды импульсы высокого напряжения с положительной полярностью, так как это связано с повышением вероятности возникновения пробоя.

Было установлено, что при применении настоящего изобретения, даже используя один или несколько импульсов, возможно эффективно разрушить различные камни. Нетрудно подсчитать, что уровень энергии, связанной с подаваемыми импульсами, примерно в два, три и более раз ниже, чем в стандартных устройствах для электрогидравлической литотрипсии, что является дополнительным преимуществом настоящего изобретения.

На Фиг.2 схематически изображено устройство 200 для осуществления способа интракорпоральной электроимпульсной литотрипсии согласно настоящему изобретению. Устройство содержит импульсный генератор 201, соединенный с зондом 203, а также средства управления зондом во время его нахождения в организме пациента.

Схема импульсного генератора включает следующие основные блоки: зарядное устройство 210, средства аккумулирования энергии (например, конденсатор) 220, коммутирующие средства 230, цепь генерирования импульсов 240 и цепь управления 250. В качестве подходящего зарядного устройства можно использовать источник постоянного напряжения или импульсный источник энергии. В качестве подходящих коммутирующих средств можно использовать традиционно применяющиеся в технике искровые разрядники и контрольные переключатели, например транзисторы, тиристоры, тиротроны и другие электронные переключатели. Конкретная конструкция импульсного генератора может варьировать. Например, согласно одному из конструктивных исполнений генератор, показанный на Фиг.3 и обозначенный позицией 300, включает в себя линию электропередачи 310, изготовленную из коаксиального кабеля и имеющую фиксированную длину, волновое сопротивление Z и электрическую емкость Ср. Питание этой линии осуществляют от источника питания 320, обеспечивая напряжение, достигающее U0, что позволяет создать положительную волну напряжения с последующим разрядом этого напряжения через коммутирующие средства 330 к нагрузке 340, обладающей сопротивлением RH, например, камню. Отличительным признаком этого конструктивного варианта является то, что начало одного из проводов, содержащих кабель, соединено с его концом, и, таким образом, при замыкании коммутирующих средств определенный вид волны формируется одновременно на обоих концах кабеля.

Так как линия на одном из концов имеет нагрузку, обладающую активным сопротивлением 360, равным волновому сопротивлению (Rс=Z), на этом конце не возникают отраженные волны и нагрузке 340, независимо от ее сопротивления RH, не передаются повторяющиеся импульсы. Длительность импульса в нагрузке равна времени распространения волны от одного конца линии до другого. Амплитуда напряжения и сила тока для данного генератора определяется следующими соотношениями:

U=U0RL(Z+RL) I=U0/(Z+RL).

Где RL=Z, U=0,5 l=U0/2Z.

В этом конструктивном варианте энергия импульса, которая будет высвобождаться на нагрузке RH, в два раза ниже аккумулированной энергии, так как сопротивление нагрузки Rc поглощает половину энергии.

Если RL<<Z, амплитуда импульса напряжения на нагрузке приближается к значению U0 (напряжение источника питания).

На практике использовали коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, удельной емкостью 0,1 нФ/м и скоростью распространения волны 5 мс/м. При длине кабеля 50 м, длительность импульса на нагрузке составляет примерно 250 нс при емкости Ср=5 нФ. Количество аккумулированной энергии, определяемое как W=CpU2/2, варьирует от 0,25 до 1 Дж в соответствии с изменением напряжения от 10 до 20 кВ.

Время нарастания импульса на нагрузке зависит от параметров коммутирующих средств. На практике оно составляло около 15 наносекунд. Было также установлено, что если Rc>>Z, можно достичь импульса с плоской вершиной (плато) с длительностью, равной десятым долям микросекунды. Импульс при этом завершится пробоем (короткое замыкание) на RL или будет затухать экспоненциально с постоянной времени, равной τ=CpRL, если пробой не произойдет.

Далее на Фиг.4а показан другой вариант конструкции импульсного генератора. В данном конструктивном исполнении импульсный генератор 400 выполнен как «сосредоточенная емкость». Как и в предыдущем варианте, импульсный генератор соединяют с зондом 420, которым управляют средствами управления зондом 410.

В этом конструктивном исполнении схема импульсного генератора включает зарядное устройство 430, соединенное параллельно с первым конденсатором 440, который в свою очередь соединен через нерегулируемые коммутирующие средства 450 с разделительной индуктивностью 460, вторичными емкостями 470, 471, 472, 473 и трансформатором, состоящим из индукционных катушек 480, 481, 482, 483, намотанных вокруг общего ферритового сердечника (не показан). Схема также содержит регулируемые коммутирующие средства 451, пару датчиков тока 490, 491 и схему управления 495, снабженную счетчиком импульсов, индикатором режима генерации импульсов и индикатором режима пробоя.

Датчик 490 размещен на первой обмотке трансформатора и предназначен для подсчета общего числа импульсов напряжения, генерируемых в ходе процедуры. Датчик 491 размещен на второй обмотке трансформатора и предназначен для определения момента наступления пробоя между электродами и формирования искрового канала. Оба датчика соединены со схемой управления, которая контролирует работу зарядных устройств и отключает их, как только достигнуто заданное количество импульсов или наступил пробой, в зависимости от того, что произойдет в первую очередь.

Далее со ссылкой на Фиг.4b, более подробно описана схема варианта реализации изобретения с применением «сосредоточенной емкости».

Схема обозначена номером 500 и включает: группу первичных емкостей С1, С2; разделяющую индуктивную катушку L1; два разрядных устройства Р1 (нерегулируемое) и Р2 (регулируемое), группу вторичных емкостей С3-С6; импульсный трансформатор Т3; элементы R7, С7, Р3, составляющие схему управления для разрядного устройства Р2, и индуктивные датчики Т4, Т5, соединенные параллельно соответствующим резисторам R9, R8.

Датчик Т4 фиксирует импульсы в первой обмотке импульсного трансформатора Т3, т.е. все импульсы, подаваемые на объект. Датчик Т5 фиксирует импульсы в выходной (разрядной) обмотке импульсного трансформатора Т3. Датчик настроен на определение импульсов, вызывающих прохождение пробоя через объект. Здесь же предусмотрена специализированная микросхема, которая будет рассмотрена позднее, передающая сигнал, соответствующий каждому импульсу, на счетчик импульсов (не показан) для подсчета числа генерированных импульсов. На практике, в качестве импульсного датчика может использоваться катушка Роговского (Rogovski coil) или любой другой датчик подходящего типа.

Высоковольтный выпрямитель заряжает первичные конденсаторы при помощи цепи, состоящей из трансформатора Т2 и диодов VD1, VD2, шунтированных резисторами R1-R4. Резисторы ограничивают прохождение импульсных токов через транзисторы, когда происходит разряд конденсаторов С1, С2.

Как только напряжение на конденсаторах достигает величины, достаточной для наступления пробоя в разрядном устройстве Р1, происходит заряд вторичных конденсаторов через индуктивную катушку L1. Каждый из конденсаторов С3-С6 разряжается на первой катушке импульсного трансформатора Т3 после того, как сработало разрядное устройство Р1 и Р2.

Амплитуда и частота импульсов зависит от положения управляющего переключателя S2 и от варианта реализации разрядных устройств Р1 и Р2.

Далее, схема содержит цепь управления 510, которая снабжена, кроме прочего, реле К1 и световыми индикаторами VD3, VD4, и VD5, обозначающими соответственно «Сеть», «Разряд» и «Пробой».

Цепь управления соединена с педалью выключателя S3 для дистанционного переключения импульсного генератора из режима «Разряд» в режим «Стоп». Цепь управления соединена через трансформатор Т1 и выключатель S1 с сетью, имеющей напряжение 220 В и частоту 50 Гц.

Генератор включен в сеть через контакты реле К1, который управляется дистанционно педалью выключателя S3. В момент включения генератора загорается световой индикатор VD4 и показывает режим «Разряд».

На Фиг.5 показана цепь управления 510, содержащая, кроме прочего, счетчик импульсов, состоящий из микросхем DA1, DA2, транзисторов VT1 и VT2 и микросхемы DD1, которая сравнивает количество фактически генерированных импульсов с заданным значением. Перед включением импульсный счетчик выставляется на необходимое количество рабочих импульсов от 1 до 99.

После включения генератора генерированные импульсы фиксируются датчиками Т4, после чего транзистор VT2 передает сигналы, связанные с указанными импульсами на счетчик импульсов. Как только количество генерированных импульсов достигает заданного значения, микросхема DD1 замыкает транзистор VT1 и генератор автоматически выключается. Дальнейшая работа генератора возможна только после повторного нажатия и освобождения ножного выключателя S3.

Как только наступает пробой и формируется искровой канал, генерирование импульсов прекращается и загорается индикатор VD5 для оповещения об этом событии. В этой ситуации, педаль выключателя должна быть отпущена для остановки генератора. Производят осмотр камня с тем, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Если после наблюдения установлено, что камень требует дальнейшего разрушения, генератор включают повторно путем однократного нажатия и освобождения педали ножного выключателя, что каждый раз сопровождается наблюдением за камнем.

Вышеописанный импульсный генератор способен производить импульсы с длительностью около 100 наносекунд, при этом время нарастания импульса равно примерно 50 наносекундам, а амплитуда импульсов составляет от 10 до 20 кВ.

Нетрудно оценить, что, так как вышеописанная цепь управления позволяет ограничить количество импульсов, которые являются потенциально вредными для пациента, сама процедура становится более безопасной и в то же время, надежной.

В вышеописанном генераторе приме