Зенитный ракетно-пушечный комплекс

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к средствам противовоздушной обороны, в частности к зенитным комплексам ближнего рубежа. Техническим результатом является повышение боевой эффективности комплекса за счет расширения функциональных возможностей и обеспечения одновременного обстрела четырех целей с разных направлений при эффективном использовании ЗУР со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями, в том числе на малых высотах в любых погодных условиях. Сущность изобретения заключается в том, что в комплекс введена многоканальная радиолокационная система с фазированной антенной решеткой (МРЛС), работающая в миллиметровом диапазоне волн с электронным сканированием луча в угломестной и азимутальной плоскостях в пределах ±45°, а при работе в азимутальной плоскости в пределах 360° при вращении башни с помощью приводов наведения. Электронное сканирование луча в широком диапазоне углов (±45°) за счет быстродействующей системы управления лучом позволило повысить точность определения координат за счет исключения электромеханических элементов из схем слежения за целями и ракетами. Применение миллиметрового диапазона и реализация узкой диаграммы направленности луча (±0,35°) обеспечивает высокую точность сопровождения целей (ошибки не более 0,1 мрад) и наведения ЗУР (ошибки 0,1-0,15 мрад) на дальностях до 20 км и эффективный обстрел низколетящих целей во всепогодном радиолокационном режиме. Введение синхронизатора-шифратора и планировщика канальных интервалов обеспечили многоканальность и многофункциональность за счет реализации временной циклограммы и синхронизации всех блоков радиолокационной станции сопровождения целей, оптико-электронной и вычислительной систем. Это обеспечивает одновременное сопровождение трех целей и одновременный ввод, пеленгацию и перевод в узкий луч четырех ракет с передачей на них команд управления. Четвертая цель при этом сопровождается оптико-электронной системой. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к области военной техники, в частности, к зенитным комплексам ближнего рубежа, которые должны обеспечивать надежную противовоздушную оборону объектов от массированных ударов средств воздушного нападения, особенно от высокоточного оружия типа КР, УР, ПРР.

Известен ЗРК «Кроталь Наваль», который представляет собой зенитный комплекс малой дальности и предназначен для защиты объектов от противокорабельных ракет (ПКР) и разрабатывается на базе известного ранее комплекса Crotale. (Зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы капиталистических стран (обзор по материалам иностранной печати). Под общей редакцией Е.А.Федосова. Научно-информационный центр, 1986 г., УДК.623.418.4, стр.118-120) [1]. ЗРК «Кроталь Наваль» содержит пусковые установки (ПУ) с ракетами и систему управления огнем и наведения ракет. В систему управления дополнительно к радиолокационной системе добавлено ИК-устройство, использующее разностное определение отклонения ракеты. Пусковое устройство осуществляет пуск ракеты и наведение ее на начальном участке траектории в течение первых 2 секунды полета. Затем наведение ракеты осуществляется системой управления огнем, перехват цели выполняется путем наведения по ИК-излучению или по данным РЛС. Для облегчения работы ИК-устройства слежения по ИК-излучению управляемая ракета оснащена трассером, установленным в задней части корпуса. Когда цель снижается на предельно малые высоты, т.е. имеет небольшие углы места, то осуществляется ее наведение по ИК-излучению с использованием ИК системы SEID, обеспечивающей перехват цели с точностью до 0,1 мрад. Пуск ракеты осуществляется в радиолокационном или оптическом режиме. В обоих случаях управляемая ракета вводится в луч наведения с использованием ИК-устройства, размещенного на ПУ. После ввода ракета наводится или с помощью РЛС, или ИК системы SEID. Имеется возможность выполнить пуск второй ракеты по второй цели через 4 с после ввода ракеты в луч и передачи ее для дальнейшего наведения с помощью РЛС или системы SEID.

Основным недостатком данного комплекса является низкая боевая производительность и эффективность при отражении массированных налетов, невозможность применения радиолокационного режима для обстрела низколетящих целей ввиду низкой точности сопровождения цели на малых высотах. Это ограничивает применение комплекса при борьбе с ПКР и крылатыми ракетами (КР) в плохих погодных условиях, а также снижает его производительность в хороших погодных условиях, не обеспечивая пуск второй ЗУР в оптическом режиме. Кроме того, из-за сильного влияния продуктов горения топлива на линию визирования при оптическом вводе ракеты в луч на стартовом участке невозможно применять ракету, имеющую мощный стартовый двигатель, который необходим для получения сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей ЗУР (УЗУР>5 М). Предельная скорость ЗУР комплекса «Кроталь» не превышает 2,5 М.

Наиболее близким по своей сущности к изобретению является ЗРПК по патенту РФ №2131577 от 10.06.99 г. [2], который и является прототипом предлагаемого изобретения. ЗРПК представляет собой зенитный комплекс малой дальности и предназначен для защиты объектов от массированных атак самолетов, боевых вертолетов противника, а также высокоточного оружия (ВТО). ЗРПК содержит башню с приводами наведения по горизонту, на которой размещены пусковые установки с ракетами и зенитными автоматами с приводами наведения по вертикали, пульт пуска, выход которого соединен с ракетой в момент ее пуска, радиолокационную станцию обнаружения целей (СОЦ), станцию сопровождения цели и ракеты (ССЦР), которая содержит антенну, приемник и передатчик, вход приемника соединен с выходом антенны, выход передатчика соединен со входом антенны, блоки выделения координат цели и ракеты, входы которых подключены к выходу приемника, оптико-электронную систему (ОЭС), в состав которой входят инфракрасный пеленгатор (ИКП), тепловизор с телеавтоматом (ТА) и приводы наведения, входы которых соединены с выходом телеавтомата, вычислительную систему, содержащую блок выдачи целеуказания, вход которого соединен с выходом СОЦ, а второй выход подключен ко входу ТА, блок выработки углов отворота пусковых установок и башни, выход которого подключен к входам приводов наведения башни и пусковых установок, блок вычисления зонных параметров, выход которого соединен со входом пульта пуска, первый и второй блоки выработки команд управления, при этом входы второго блока выработки команд управления соединены соответствующим образом с выходом ТА и выходами ИКП.

Особенностью комплекса является возможность одновременного обстрела двух целей с разных направлений: одной цели в радиолокационном режиме и второй в оптическом.

Однако развитие и применение средств высокоточного оружия в последнее время показывает, что их пуск с самолетов (вертолетов) осуществляется залпом с интервалом 2-3 с. Применяются средства ВТО в больших количествах и летят одновременно.

Поэтому двухканальный комплекс не справляется с задачей отражения такой атаки и становится малоэффективным и уязвимым. Необходимость иметь малые времена на обстрел целей на значительных дальностях (8-12 км) требует применения ЗУР с мощными стартовыми двигателями, разгоняющими ЗУР до сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей (4,5...6,5 М). Из-за влияния продуктов горения стартового двигателя на линию визирования ракеты и значительного ослабления ответного сигнала становится невозможным применение оптических ИК-систем для ввода ЗУР в основной луч наведения. В то же время применение радиолокационной станции с широкой диаграммой направленности (ДНА) как для ввода ЗУР в луч, так и для сопровождения цели приводит к большим ошибкам сопровождения цели, а следовательно, к большим промахам и снижению эффективности комплекса. Кроме того, широкие (до 2° и более) ДНА радиолокационной станции сопровождения цели не обеспечивают сопровождения целей с достаточной точностью на высотах менее 100 м, наиболее характерных при применении ВТО типа «Томагавк». Применение же только оптического режима снижает канальность комплекса и, следовательно, его боевую производительность и эффективность.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение боевой эффективности комплекса за счет расширения функциональных возможностей и обеспечения одновременного обстрела четырех целей с разных направлений при эффективном использовании ЗУР со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями, в том числе, на малых высотах в любых погодных условиях.

Это достигается тем, что в зенитном ракетно-пушечном комплексе, включающем в себя башню с приводами наведения, на которой размещены пусковые установки с ракетами и зенитными автоматами с приводами наведения, пульт пуска, выход которого соединен с ракетой в момент ее пуска, радиолокационная станция обнаружения целей (СОЦ), станция сопровождения цели и ракеты (ССЦР), содержащая антенну, приемник и передатчик, вход и выход которых соединены соответственно с выходом и входом антенны, блоки выделения координат цели и ракеты, входы которых подключены к выходу приемника, оптико-электронную систему (ОЭС), содержащую инфракрасный пеленгатор (ИКП), тепловизор с телеавтоматом (ТА) и приводы наведения, входы которых соединены с выходом телеавтомата, вычислительную систему, содержащую блок выдачи целеуказания, вход которого соединен с выходом СОЦ, а второй выход подключен ко входу ТА, блок выработки углов отворота пусковых установок и башни, выход которого подключен к входам приводов наведения башни и пусковых установок, блок вычисления зонных параметров, выход которого соединен со входом пульта пуска, первый и второй блоки выработки команд управления, при этом входы второго блока выработки команд управления соединены соответствующим образом с выходом ТА и выходами ИКП, антенна выполнена в виде фазированной решетки (ФАР) с системой управления лучом (СУЛ), выход которой подключен ко входам антенны, а в состав ССЦР включен блок обработки и управления, содержащий пять буферов, первый переключатель, планировщик канальных интервалов (КИ), управляющий вход которого соединен с логическим выходом блока выдачи целеуказания, и синхронизатор-шифратор, сигнальный выход которого соединен со входом передатчика, а его два синхровыхода соответственно подключены ко входу планировщика КИ и синхровходу ИКП, причем первый выход планировщика КИ соединен с первыми синхровходами синхронизатора-шифратора и системы управления лучом, с синхровходами блока выдачи целеуказания, блока выработки углов отворота пусковых установок и башни, блока вычисления зонных параметров, второго, четвертого, пятого буферов, блока выделения координат цели, координатный выход которого соединен с первым входом четвертого буфера, выход которого подключен к первому входу первого блока выработки команд управления и к первому координатному входу пятого буфера, второй координатный вход которого подключен к выходу телеавтомата, причем выход пятого буфера подсоединен ко входам блоков выработки углов отворотов башни и пусковой установки и вычисления зонных параметров, а второй выход планировщика КИ соединен со вторыми синхровходами синхронизатора-шифратора и системы управления лучом ФАР, с синхровходами первого, третьего буфера, блока выделения координат ракеты, логический выход которого подключен к управляющим входам первого переключателя и первого блока выработки команд управления, при этом координатный выход блока выделения координат ракеты подключен на первый координатный вход третьего буфера, который выходом соединен с первым управляемым входом первого переключателя, выход которого подсоединен ко второму входу первого блока выработки команд управления и координатному входу первого буфера, причем координатные выходы первого и второго буферов подключены соответственно к третьему и четвертому входам системы управления лучом и вторым входам третьего и четвертого буферов, в ОЭС введен ключ 1, управляющий вход которого подключен к логическому выходу ИКП, а в вычислительную систему введены второй переключатель, два входа которого соединены с первым выходом блока целеуказания и выходом четвертого буфера, а его управляющий вход подключен к логическому выходу блока выделения координат цели, при этом выход второго переключателя подсоединен к координатному входу второго буфера, блок формирования стартовой установки строба ИКП, вход которого соединен с выходом телеавтомата, а выход через ключ 1 подключен ко входу ИКП, блок формирования стартовой установки ракетного луча ФАР, синхровход которого соединен с первым выходом планировщика КИ, а его координатные вход и выход подключены соответственно к выходу пятого буфера и второму входу первого переключателя, шестой буфер, два координатных входа которого соединены с выходами первого и второго блоков выработки команд управления, а выход шестого буфера подключен к сигнальному входу синхронизатора-шифратора, причем синхровход шестого буфера соединен со вторым выходом планировщика КИ.

Одно из основных направлений повышения боевой эффективности комплексов управляемого вооружения состоит в повышении скорости ракет, что может быть реализовано при построении ракет с отделяемым разгонным двигателем, с применением которого современные ракеты достигают гиперзвуковых скоростей. Для обеспечения их ввода в основной луч наведения невозможно использование оптических средств из-за ослабления ответного сигнала от ракеты продуктами горения двигателя. Введение ракет непосредственно в узкий радиолокационный луч, обеспечивающий высокие точности наведения ЗУР на цели, также невозможно ввиду значительного технического рассеивания, обусловленного конструктивными параметрами ЗУР.

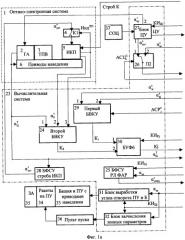

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемый зенитный ракетно-пушечный комплекс, в состав ССЦР введена аппаратура пеленгации ракет (АПР) на стартовом участке, содержащая антенну ввода ракеты (АВР), которая выполнена на основе фазированной решетки с широкой диаграммой направленности и совмещена в одном корпусе с ФАР, систему управления лучом АВР, выход которой соединен с входом АВР, приемник, вход которого подключен к выходу АВР, блок выделения координат ракеты АВР, вход которого соединен с выходом приемника, восьмой буфер, первый вход которого соединен с выходом блока выделения координат ракеты АВР, седьмой буфер, выход которого соединен со вторым входом восьмого буфера и входом системы управления лучом АВР, третий переключатель, выход которого соединен с управляемым входом седьмого буфера, а управляющий вход переключателя подключен к логическому выходу блока выделения координат ракеты АВР, при этом в вычислительную систему введены ключ 2 и ключ 3, девятый буфер, первый и второй блоки формирования стартовых установок лучей АВР, входы которых соответственно подключены к выходу телеавтомата и к выходу четвертого буфера, а выходы соединены с входами девятого буфера, выход которого соединен с первым управляемым входом третьего переключателя, второй вход которого подключен к выходу восьмого буфера, при этом между первым выходом ИКП и вторым входом второго блока выработки команд управления введен четвертый переключатель, управляющий вход которого соединен с логическим выходом ИКП, между выходом первого переключателя и вторым входом первого блока выработки команд управления введен пятый переключатель, управляющий вход которого соединен с логическим выходом блока выработки координат ракеты ФАР, а вторые управляемые входы четвертого и пятого переключателей соответственно через ключ 2 и ключ 3 подключены к выходу восьмого буфера, при этом синхровходы второго блока формирования стартовых установок лучей АВР и девятого буфера соединены с первым выходом планировщика КИ, второй выход которого подключен к синхровходам СУЛ АВР, блока выделения координат ракет АВР, седьмого, восьмого буферов и управляющим входам ключа 2 и ключа 3.

Сущность изобретения заключается в том, что в комплекс вместо одноканальной радиолокационной станции сопровождения цели и наведения ракеты с зеркальной антенной, работающей в см-мм диапазонах, вводится многоканальная радиолокационная система с фазированной антенной решеткой (МРЛС), работающая в мм-диапазоне волн с электронным сканированием луча в угломестной и азимутальной плоскостях в пределах ±45°, а при работе в азимутальной плоскости в пределах 360° при вращении башни с помощью приводов наведения. Электронное сканирование луча в широком диапазоне углов (±45°) за счет быстродействующей системы управления лучом позволило исключить из состава ССЦР приводы наведения, что повысило точность определения координат за счет исключения электромеханических элементов из схем слежения за целями и ракетами.

Применение мм-диапазона и реализация узкой диаграммы направленности луча (±0,35°) обеспечивает высокую точность сопровождения целей (ошибки не более 0,1 мрад) и наведения ЗУР (ошибки 0,1-0,15 мрад) на дальностях до 20 км и эффективный обстрел низколетящих целей во всепогодном радиолокационном режиме.

Введение синхронизатора-шифратора и планировщика канальных интервалов обеспечили многоканальность и многофункциональность за счет реализации временной циклограммы и синхронизации всех блоков радиолокационной станции сопровождения целей, оптико-электронной и вычислительной систем. Это по сравнению с прототипом обеспечивает одновременное сопровождение ССЦР трех целей вместо одной и одновременный ввод, пеленгацию и перевод в узкий луч четырех ракет с передачей на них команд управления вместо одной ЗУР. Четвертая цель при этом сопровождается оптико-электронной системой.

Широкий диапазон (±45°) электронного сканирования луча ФАР в угломестной и азимутальной плоскостях и передача команд в мм-диапазоне длин волн для любого положения ракетного луча позволили исключить из оптико-электронной системы по сравнению с прототипом специальный автономный передатчик и обеспечить передачу команд при наведении ЗУР в оптическом режиме через ФАР.

Введение в состав ССЦР радиолокационной аппаратуры пеленгации ракет на стартовом участке, содержащей антенну ввода ракеты, которая выполнена на основе фазированной решетки с широкой диаграммой направленности (±3°) и электронным сканированием по азимуту и углу места в широких пределах (±45°), и совмещение ее в одном корпусе с ФАР ССЦР обеспечивает надежный ввод ракет, имеющих мощный стартовый двигатель, в широкий луч АВР и затем передачу ее в узкий луч ФАР и поле зрения ИКП. По сравнению с прототипом это позволило отказаться от ненадежного оптического ввода в луч ракет, имеющих мощный разгонный стартовый двигатель, и при применении в комплексе ракет с сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями позволило обеспечить малые работные времена на поражение целей, повысить эффективность и выживаемость комплекса.

Сравнение указанного технического решения с прототипом позволяет установить его соответствие критерию "новизна".

Сравнение заявленного технического решения с другими техническими решениями в данном классе МКИ не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерия "изобретательский уровень".

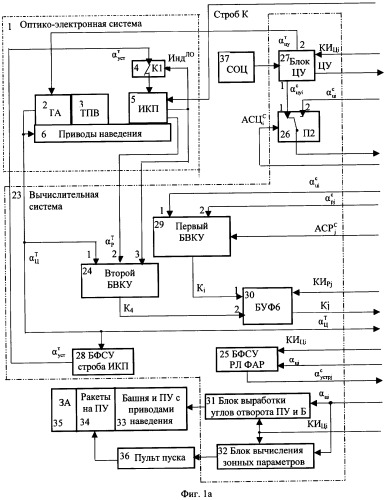

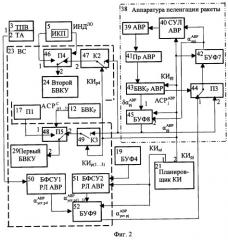

Изобретение поясняется графическим материалом, где на фиг.1 изображена функциональная схема зенитного ракетно-пушечного комплекса; на фиг.2 - функциональная схема зенитного ракетно-пушечного комплекса с аппаратурой пеленгации ракет на стартовом участке; на фиг.3 - общий вид фазированной антенной решетки совмещенной с антенной ввода ракет на стартовом участке; на фиг.4 - временная диаграмма планировщика канальных интервалов. На фиг.1-4 приняты следующие обозначения:

1 - оптико-электронная система (ОЭС);

2 - телеавтомат (ТА);

3 - тепловизионный прибор (ТПВ);

4 - ключ 1 (К1);

5 - инфракрасный пеленгатор ЗУР (ИКП);

6 - приводы наведения ОЭС по азимуту и углу места;

7 - радиолокационная станция сопровождения целей и ракет (ССЦР);

8 - передатчик;

9 - фазированная антенная решетка (ФАР) с узкопольной диаграммой направленности является основной антенной комплекса и обеспечивает сопровождение целей, передачу команд управления на ракеты и их пеленгацию, в дальнейшем по тексту описания обозначается как основная ФАР;

10 - система управления лучом (СУЛ) ФАР;

11 - приемник ФАР;

12 - блок выделения координат ЗУР, пеленгуемых ФАР (БВКр);

13 - блок выделения координат целей, сопровождаемых ФАР(БВКц);

14 - цифровой блок обработки и управления (БОУ);

15 - первый буфер координат ракетных лучей ФАР (БУФ1);

16 - второй буфер координат целевых лучей ФАР (БУФ2);

17 - первый переключатель (П1);

18 - третий буфер координат ракет ФАР (БУФ3);

19 - четвертый буфер координат целей ФАР (БУФ4);

20 - пятый буфер координат целей, сопровождаемых ФАР и ОЭС (БУФ5);

21 - планировщик временных канальных интервалов (планировщик КИ);

22 - синхронизатор-шифратор;

23 - вычислительная система (ВС);

24 - второй блок выработки команд управления ЗУР по данным ОЭС (второй БВКУ);

25 - блок формирования стартовых установок ракетных лучей ФАР (БФСУ РЛ ФАР);

26 - второй переключатель (П2);

27 - блок выдачи целеуказания по угловым координатам и дальности по нескольким целям (блок ЦУ);

28 - блок формирования стартовых установок строба ИКП (БФСУ строба ИКП);

29 - первый блок выработки команд управления ЗУР по данным ФАР (первый БВКУ);

30 - шестой буфер команд управления (БУФ 6);

31 - блок выработки углов отворота пусковых установок (ПУ) и башни (Б);

32 - блок вычисления зонных параметров;

33 - башня и ПУ с приводами наведения;

34 - ракеты на ПУ;

35 - зенитные автоматы (ЗА);

36 - пульт пуска;

37 - радиолокационная станция обнаружения целей (СОЦ);

38 - аппаратура пеленгации ракет (АПР) на стартовом участке;

39 - антенна ввода ракет (АВР);

40 - система управления лучом АВР (СУЛ АВР);

41 - приемник АВР (Пр АВР);

42 - седьмой буфер ракетных лучей АВР (БУФ7);

43 - блок выделения координат ракет, пеленгуемых АВР (БВКр АВР);

44 - третий переключатель (П3);

45 - восьмой буфер координат ракет АВР (БУФ8);

46 - четвертый переключатель (П4);

47 - ключ 2 (К2);

48 - пятый переключатель (П5);

49 - ключ 3 (К3);

50 - первый блок формирования стартовой установки ракетного луча АВР для цели, сопровождаемой ОЭС (БВСУ1 РЛ АВР);

51 - второй блок формирования стартовой установки ракетных лучей АВР для целей, сопровождаемых ФАР (БВСУ2 РЛ АВР);

52 - девятый буфер установок ракетных лучей АВР (БУФ9);

- логический сигнал сопровождения i-ой цели ФАР (i=1...3);

КИЦi - номер целевого канального интервала для i-ой цели;

КИpj - номер ракетного канального интервала для j-ой ракеты (j=1...4);

- логический сигнал пеленгации j-ой ракеты основной ФАР;

- логический сигнал пеленгации j-ой ракеты АВР;

ИндЛО - логический сигнал пеленгации ракеты ИКП;

Строб К - сигнал синхронизации ИКП;

ЗИ - зондирующие и запросные импульсы;

ЦУ - логический сигнал целеуказания;

КИр1...КИр4 - временные канальные интервалы, в которых передаются команды на ракеты, принимаются ответные сигналы от ракет, определяются координаты ракеты и отклоняются ракетные лучи основной ФАР и АВР;

Р1...Р4 - четыре ракеты, пеленгуемые АВР и ФАР;

КИц1...КИц3 - временные канальные интервалы, в которых передается целеуказание по трем целям в ФАР, которая обнаруживает и сопровождает три цели, облучаются цели зондирующими импульсами, принимаются отраженные сигналы от целей, обрабатываются сигналы и определяются координаты целей, вырабатываются зонные параметры для каждой цели и вычисляются отвороты стартовых установок лучей ФАР и АВР, отвороты пусковых установок и башни;

Ц1...Ц3 - три цели, сопровождаемые ФАР;

αф - сигналы управления положением луча ФАР;

αцi - координата цели, сопровождаемой ФАР или телеавтоматом;

- координаты целеуказания для ФАР;

- координаты целеуказания для ОЭС;

- координаты целей, сопровождаемых ФАР;

- координаты цели, сопровождаемой телеавтоматом;

- координаты установки ракетных лучей ФАР на стартовом участке;

- координаты установки строба ИКП на стартовом участке;

- координаты ракет, пеленгуемых ФАР;

- координаты ракеты, пеленгуемой ИКП;

- координаты ракет, пеленгуемых АВР;

- координаты ракетных лучей АВР;

- координаты ракетных лучей ФАР;

- координаты целевых лучей ФАР;

_ углы установки ракетных лучей АВР на стартовом участке для ракет, наводимым по целям, сопровождаемым ФАР и телеавтоматом;

- углы установки ракетного луча АВР на стартовом участке для ракеты, наводимой по цели, сопровождаемой телеавтоматом;

- углы установки ракетных лучей АВР на стартовом участке для ракет, наводимых по целям, сопровождаемым ФАР;

- координаты ракет в ракетном луче, измеренные ФАР;

- координаты целей в целевом луче, измеренные ФАР;

- координаты ракет в луче АВР.

Башня, пусковая установка с приводами наведения пусковых установок и башни, ракеты на пусковых установках, зенитные автоматы, пульт пуска, радиолокационная станция обнаружения целей, оптико-электронная система с тепловизионным прибором и телеавтоматом сопровождения цели, ИК-пеленгатором сопровождения ракеты, цифровая вычислительная система с блоками выдачи целеуказания, выработки углов отворота пусковых установок и башни, зонных параметров, первый и второй блоки выработки команд управления являются известными системами с исполнением и связями как указано в патенте №2131577.

Фазированная антенная решетка (9) представляет собой антенну с немеханическим движением луча (Вендик О.Г. Антенны с немеханическим движением луча. Издательство «Советское радио», Москва - 1965 г.) [3]. Выполнена в виде проходной ФАР с шагом 0,68λ, обеспечивает широкоугольное электрическое сканирование луча с быстродействующей системой управления лучом. Применен элемент ФАР диаметром 0,55λ на основе ферритового фазовращателя с магнитной памятью и импульсным управлением.

Система управления лучом ФАР (10) осуществляет управление фазовыми состояниями излучающих элементов ФАР, обеспечивая в апертуре антенны заданные фазовые фронты. Система управления лучом вырабатывает токи, которые поступают на элементы ФАР, чем обеспечивается амплитудно-фазовое распределение поля в излучателях, формируется диаграмма направленности антенны и ее направление в заданную точку пространства. Переключение фазовращателей в апертуре осуществляется в течение 100 мкс. Момент начала переключения определяется поступающими синхросигналами с Планировщика КИ, к двум синхровыходам которого подключены два синхровхода СУЛ. Два управляемых входа СУЛ соединены соответственно с выходами БУФ1 (15) и БУФ2 (16). СУЛ может быть выполнена на быстродействующих логических ПЛИС (например, типа микросхем фирмы XILINX), быстродействующих ключей управления фазовращателями и ПЗУ, в которых хранится программа и константы расчета фаз фазовращателей.

Предлагаемая ФАР имеет узкую диаграмму направленности ±0,35° и широкие углы сканирования ±45° в азимутальном и угломестном каналах. Такие параметры обеспечивают обнаружение и сопровождение объектов в широком диапазоне углов с высокой точностью.

Вход ФАР соединен с когерентным многорежимным передатчиком (8), который передает в пространство зондирующие и запросные импульсы («ЗИ»), поступающие на вход передатчика с сигнального выхода синхронизатора-шифратора (22). В качестве усилителя мощности используется клистрон КИУ-178Б.

Выход ФАР соединен с приемником (11), содержащим аттенюаторы, узел управления аттенюаторами, малошумящие усилители и приемный модуль, выход которого соединен с блоками выделения координат цели и ракеты.

ССЦР с ФАР и входящими блоками обеспечивает одновременное сопровождение трех целей, передачу команд на четыре ракеты и их пеленгацию.

Блок выделения координат цели (13) обеспечивает обработку отраженного от цели радиолокационного сигнала и вырабатывает координаты цели относительно равносигнального направления диаграммы направленности положения целевого луча (дальность и углы). Его координатный выход соединен с первым входом четвертого буфера (19), в котором формируются полные координаты сопровождаемой цели относительно оси антенны. После обнаружения и взятия цели на сопровождение в блоке выделения координат цели вырабатывается логический сигнал автоматического сопровождения цели , который поступает на управляющий вход второго переключателя (26). Синхровход блока выделения координат цели подключен к первому синхровыходу планировщика КИ. В зависимости от поступающего с планировщика КИ целевого КИцi канального интервала по соответствующей цели обрабатывается информация и в БУФ4 выдаются координаты цели относительно равносигнального направления положения целевого луча.

Блок выделения координат ракеты (12) обеспечивает обработку сигнала, поступающего от ответчика ЗУР, вырабатывает координаты ЗУР относительно равносигнального направления положения ракетного луча ФАР (дальность и углы) и логический сигнал , подтверждающий, что ЗУР пеленгуется ФАР. Этот сигнал поступает на управляющий вход первого переключателя (17). Координаты ЗУР поступают с выхода блока выделения координат ракеты в третий буфер (18), в котором формируются полные координаты ракеты относительно оси антенны. В зависимости от поступающего с планировщика КИ ракетного КИpj канального интервала для соответствующей ракеты обрабатывается информация и в БУФ3 выдаются координаты цели относительно равносигнального направления положения ракетного луча.

Блок обработки и управления (14) представляет цифровой вычислительный комплекс, объединяющий специализированные и универсальные вычислительные средства. БОУ может быть реализован, например, на основе одноплатных компьютеров на базе сигнальных процессоров SHARK и микросхем типа ПЛИС. БОУ осуществляет управление СУЛ, выдачей заданий на работу по цели или ракете, формированием зондирующих импульсов по цели и запросных импульсов на ракету. Основными блоками БОУ являются пять буферов, первый переключатель, планировщик канальных интервалов и синхронизатор-шифратор.

Первый, второй и пятый буферы представляют собой блоки памяти, из которых по номеру канального интервала, поступающему из планировщика КИ, выбирается необходимая информация.

Координатный вход БУФ1 (15) через переключатель П1 (17) соединен с выходом блока формирования стартовых установок ракетного луча ФАР (25) или выходом БУФ3(18), синхровход БУФ1 соединен со вторым синхровыходом планировщика КИ (21), а выход - со вторым входом БУФ3 (18) и третьим входом СУЛ( 10).

Координатный вход БУФ2 (16) через переключатель П2 (26) соединен с первым выходом блока ЦУ (27) или выходом БУФ4 (19), синхровход БУФ2 соединен с первым синхровыходом планировщика КИ (21), а выход - со входом БУФ4 и четвертым входом СУЛ (10).

Третий и четвертый буферы содержат сумматор и пролонгатор. Сумматор производит суммирование координаты объекта относительно равносигнального направления ДНА, поступающей на вход буфера координат из соответствующего блока выделения координат, с координатой положения луча, поступающей на вход буфера координат из соответствующего буфера лучей. Полученная координата пролонгируется с учетом рассчитанной скорости объекта на время, проходящее между двумя облучениями этого объекта. Полная координата объекта отправляется в буфер лучей, для установки луча в новое положение.

БУФ3 первым и вторым входами подключен соответственно к выходу блока выделения координат ракеты (12) и БУФ1 (15), синхровход его подключен ко второму синхровыходу планировщика КИ (21). В БУФ3 определяется полная координата для той ракеты, по которой из планировщика придет ракетный канальный интервал КИрj: , где τр - время между двумя интервалами передачи запросных сигналов на ЗУР, и составляет 0,02 с для ракетных каналов. Выход БУФ3 через переключатель П1 подключен к координатному входу БУФ1 (15) и второму входу первого блока выработки команд управления (29).

БУФ4 первым и вторым входами подключен соответственно к выходу блока выделения координат цели (13) и БУФ2 (16), синхровход его подключен к первому синхровыходу планировщика КИ (21). В БУФ4 определяется полная координата той цели, по которой из планировщика придет целевой канальный интервал КИЦi: , где τц - время между двумя интервалами передачи зондирующих импульсов на цель, и составляет 0,04 с для целевых каналов. Выход БУФ4 подключен к первому входу первого блока выработки команд управления (29), первому входу БУФ5 (20) и через второй вход переключателя П2 к координатному входу БУФ2 (16).

БУФ5 принимает информацию, запоминает и выдает ее при поступлении соответствующего целевого канального интервала (КИЦi). Два координатных входа БУФ5 подключены к выходам БУФ4 (19) и телеавтомата (2), синхровход его подключен к первому синхровыходу планировщика КИ (21). Выход БУФ5 подключен к входам блоков выработки углов отворота ПУ и башни (31), вычисления зонных параметров (32) и координатному входу блока формирования стартовых установок ракетных лучей ФАР (25).

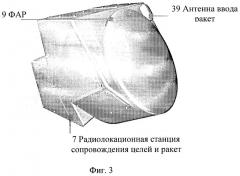

Планировщик канальных интервалов анализирует необходимые частоты повторения действий по каждой из работ по цели или ракете и формирует задание на очередной КИ. На фиг.4 представлена временная диаграмма планировщика. Вся временная диаграмма разбивается на элементарные интервалы, именуемые канальными интервалами. Начало канального интервала определяется поступлением от синхронизатора-шифратора тактового импульса синхронизации «ТИ» с временным интервалом 20 мс (тактовая частота 50 Гц), в котором размещены канальные интервалы первой и третьей целей и четырех ракет, в следующем тактовом интервале размещены КИ второй цели и тех же четырех ЗУР.

Длительность каждого канального интервала для целей строго определена и составляет 6 мс. Длительность каждого канального интервала для ракет строго определена и составляет 2 мс. Места расположения канальных интервалов для каждой цели и каждой ракеты строго определены и привязаны соответственно каждая ракета к своей цели. Это выбрано с целью уменьшения запаздывания информации, поступающей по цели и по ракете при ее наведении на эту цель. Так если на сопровождении находится одна цель, то ей предписан КИЦ1 и она обстреливается ракетой, которой предписан КИР1 и т.д. Для четвертой цели, сопровождаемой АОП, предписана ракета с канальным интервалом КИР4. Один 6 мс КИ свободен, может быть использован для любых заданий и в данной заявке не рассматривается. При необходимости может быть осуществлен залповый пуск по двум целям двумя ракетами. В этом случае первая цель КИЦ1 обстреливается первой и второй ракетами, которым предписаны КИР1 и КИР2, а вторая цель КИЦ2 обстреливается третьей и четвертой ракетами, которым предписаны КИР3 и КИР4.

Планировщик КИ синхронизирует работу всех блоков комплекса по целям и ракетам. Первый (целевой) синхровыход планировщика КИЦi (i=1...3) подключен к синхровходам блока ЦУ (27), блока формирования стартовых установок ракетных лучей ФАР (25), блока выработки углов отворота ПУ и башни (31), блока вычисления зонных параметров (32), синхронизатора-шифратора (22), БУФ5 (20), БУФ4 (19), БУФ2 (16), блока выделения координат цели (13), СУЛ (10), второго блока формирования стартовых установок ракетных лучей АВР (51), БУФ (9). Второй (ракетный) синхровыход планировщика KHPj(j=1...4) подключен к синхровходам блока выделения координат ракет ФАР (12), СУЛ (10), БУФ1 (15), БУФ3 (18), синхронизатора-шифратора (22), БУФ6 (30), блока выделения координат ракет АВР (43), СУЛ АВР (40), БУФ7(42), БУФ8 (45), К2(47), К3(49).

В целевых канальных интервалах КИЦi производится излучение антенной целевых ЗИ и обработка отраженного сигнала от целей. В ракетных канальных интервалах KHРj производится излучение антенной ракетных ЗИ и обработка ответного сигнала от ракет.

В начале канального интервала СУЛ по информации о номере КИ забирает из буфера хранения информацию о соответствующем луче и формирует направление луча, в котором осуществляется излучение радиосигнала.

После получения отраженного от цели (ответного от ракеты) сигнала блок выделения координат выявляет положение отражающего объекта (отвечающей ракеты) относительно оси луча, и полученная информация записывается в четвертый (третий) буфер координат. Полученные из второго (первого) буфера лучей координаты целевого (ракетного) луча СУЛ суммируются с отклонениями отметки цели и таким образом получается полное отклонение отметки цели (ракеты) от оси антенны и к началу следующего такта для этого канального интервала в четвертом (третьем) буфере координат формируется полная координата целевая (ракетная) с учетом пол