Усовершенствования, относящиеся к курительным изделиям

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к использованию ароматизирующих веществ в курительных изделиях, в частности в сигаретах. Курительное изделие содержит двухслойную обертку, воздухопроницаемость наружного слоя которой составляет по меньшей мере 200 единиц Кореста и превышает воздухопроницаемость внутреннего слоя. Между двумя слоями обертки расположен капсулированный ароматизатор. Способ капсулирования ароматизатора зависит от его свойств и от необходимого соотношения между концентрациями ароматизатора в побочной и основной струях дыма. Ароматизация побочной струи дыма позволяет улучшить остающийся в помещении после выкуривания курительного изделия запах, при этом запах побочной струи дыма можно изменять без изменения характеристик основной струи дыма. 2 н. и 28 з.п. ф-лы, 8 ил., 11 табл.

Реферат

Настоящее изобретение относится к использованию ароматизирующих веществ (ниже называемых просто ароматизаторами) в курительных изделиях, и в частности, но не исключительно, в сигаретах.

Потребность в улучшении вкусовых и других характеристик дыма табачных изделий существует уже многие годы. Главная проблема, с которой приходится сталкиваться при добавлении к курительным изделиям различных ароматизаторов, заключается в том, что обычные ароматизаторы являются полностью летучими или полулетучими веществами. В течение многих лет улучшение запаха табачных изделий достигалось исключительно опрыскиванием раствором ароматизатора (водным или другим) резаного табака в процессе или в конце процесса его первичной обработки, а также опрыскиванием или нанесением покрытия из ароматизаторов, например, на сигаретную бумагу. В последние годы летучие или полулетучие ароматизаторы пытались связать другими веществами, препятствующими их испарению в процессе обработки. Ароматизаторы капсулировали в образующее пленку связующее (US 3006347) и наносили на обертку, капсулировали в трубчатую ленту из нетоксичного материала, например из этилцеллюлозы (US 3162199), наносили трафаретной печатью на обертку в виде множества отдельных точек краски, содержащей присадку, которая высвобождалась из краски при приближении тлеющего конца сигареты (GB 2007078), наносили в виде покрытия на волокно или ленту (GB 2020158) и распределяли по всей длине табачного стержня или добавляли гранулы капсулированного ароматизатора в гарнитуру сигаретной машины (GB 2078488).

Сравнительно недавно вместо изменения качества и характеристик основной струи дыма возникла идея использования ароматизаторов для изменения запаха побочной струи дыма. Такое использование ароматизаторов позволило уменьшить или полностью исключить неприятный запах побочной струи дыма, в частности запах застоявшегося табачного дыма. В ЕР 0503795 описан молекулярный комплекс включения из β-циклодекстрина и ванилина, который можно наносить в виде покрытия на восстановленный листовой табак или бумажную обертку. В ЕР 0294972 описаны ароматизаторы, в частности глюкозиды, которые при сгорании и тлении подвергаются пиролизу и образуют ароматическое вещество, маскирующее неприятный запах побочной струи дыма. Это маскирующее вещество предпочтительно не добавлять к табаку, а включать в состав сигаретной бумаги или пропитывать им бумагу.

В более позднем патенте US 5494055 описана ароматизирующая смесь, предназначенная для ослабления неприятного запаха побочной струи дыма. Эту ароматизирующую смесь в капсулированной или некапсулированной форме можно включать в состав однослойной или двухслойной сигаретной обертки или наносить в виде покрытия на ее поверхность. Двухслойная обертка имеет наружный, видимый слой сигаретной бумаги с воздухопроницаемостью от 3 до 150 единиц Кореста (CU) и внутренний, невидимый слой из высокопористого мелкоячеистого целлюлозного волокна (материала, известного также как оберточный материал табачного стержня или K-бумага) с проницаемостью от 4000 до 80000 CU, который предпочтительно является носителем ароматизирующей смеси. Ароматизатором в данном случае является ароматизирующая смесь, содержащая по меньшей мере ванилин, альдегид и гетероциклическое соединение в этанольном растворе. В указанном выше патенте нет никакой информации о способе капсулирования предлагаемой в нем ароматизирующей смеси.

В основу настоящего изобретения была положена задача по решению проблемы, связанной с увеличением по сравнению с достигаемым ранее содержанием ароматизатора в побочной струе дыма курительного изделия.

Еще одна задача изобретения состояла в определении предпочтительного места нахождения ароматизатора в курительном изделии и/или методов капсулирования ароматизатора, увеличивающих его содержание в побочной струе дыма курительного изделия.

Еще одна задача изобретения состояла в разработке способа, позволяющего довести отношение концентрации ароматизатора в побочной струе дыма к концентрации ароматизатора в основной струе дыма до величины, составляющей 4,5:1 или более.

В настоящем изобретении предлагается курительное изделие с ароматизированной побочной струей дыма, содержащее стержневидную курительную часть из курительного материала, обернутую оберткой, состоящей из двух слоев оберточного материала, и капсулированный ароматизатор, расположенный между внутренним и наружным слоями обертки, образующий наружный слой которой, оберточный материал, имеет при этом общую воздухопроницаемость, составляющую по меньшей мере 200 CU и превышающую воздухопроницаемость оберточного материала, образующего внутренний слой обертки.

Общая воздухопроницаемость оберточного материала, образующего наружный слой обертки, должна быть больше 200 CU и составлять по меньшей мере 300 CU, предпочтительно по меньшей мере 500 CU, более предпочтительно по меньшей мере 600 CU, наиболее предпочтительно по меньшей мере 1000 CU. Целесообразно также иметь возможность дополнительного увеличения проницаемости наружной обертки на 1000 CU вплоть по меньшей мере до 6000 CU, чтобы она составляла по меньшей мере 2000 CU, 3000 CU, 4000 CU, 5000 CU или 6000 CU. В принципе наружная обертка может иметь и более высокую проницаемость, равную по меньшей мере 10000 CU.

Общая воздухопроницаемость оберточного материала, образующего внутренний слой обертки, должна быть ниже 200 CU и лежать в интервале от 25 до 150 CU, более предпочтительно от 30 до 100 CU, а наиболее предпочтительно должна составлять приблизительно 50 CU.

При капсулировании ароматизатора соотношение между концентрациями ароматизатора в побочной и основной струях дыма (соотношение ПС/ОС), с одной стороны, должно заметно улучшать запах побочной струи дыма, а с другой стороны, существенно не влиять на вкусовые характеристики основной струи дыма.

Капсулированный ароматизатор должен находиться между внутренним и наружным слоями обертки предпочтительно в виде капсул. Капсулированный ароматизатор можно использовать и в виде нити или волокна.

Получать Капсулированный ароматизатор можно различными способами капсулирования, а именно межфазным комплексообразованием, молекулярным захватом, комплексной коацервацией, избирательным осаждением, межфазной полимеризацией, покрытием расплавом/воском (парафинированием), распылительной сушкой, полимеризацией in situ или агломерацией. Наиболее предпочтительным способом капсулирования ароматизатора является межфазное комплексообразование.

При использовании в качестве ароматизатора γ-ундекалактона соотношение между его концентрациями в ПС и ОС должно составлять по меньшей мере 6:1, более предпочтительно по меньшей мере 10:1, наиболее предпочтительно по меньшей мере 15:1, особенно предпочтительно по меньшей мере 20:1.

При использовании в качестве ароматизатора масла из перечной мяты соотношение между его концентрациями в ПС и ОС должно составлять предпочтительно по меньшей мере 2:1, более предпочтительно по меньшей мере 4:1. В более предпочтительном варианте соотношение между концентрациями масла из перечной мяты в ПС и ОС должно составлять по меньшей мере 200:1, наиболее предпочтительно по меньшей мере 400:1.

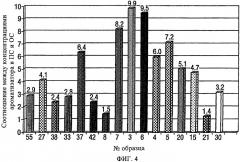

При использовании в качестве ароматизатора масла из кудрявой мяты соотношение между его концентрациями в ПС и ОС должно составлять предпочтительно по меньшей мере 4,5:1, более предпочтительно по меньшей мере 6:1, наиболее предпочтительно по меньшей мере 9:1. В более предпочтительном варианте соотношение между концентрациями масла из кудрявой мяты в ПС и ОС должно составлять по меньшей мере 100:1, особенно предпочтительно по меньшей мере 200:1.

При использовании в качестве ароматизатора γ-ундекалактона или содержащего его вещества капсуляцию ароматизатора предпочтительно осуществлять (в порядке предпочтения) следующими методами: межфазным комплексообразованием, избирательным осаждением, агломерацией, распылительной сушкой.

При использовании в качестве ароматизатора масла из перечной мяты или содержащего его вещества капсуляцию ароматизатора предпочтительно осуществлять (в порядке предпочтения) следующими методами: межфазным комплексообразованием, агломерацией, распылительной сушкой.

При использовании в качестве ароматизатора масла из кудрявой мяты или содержащего его вещества капсуляцию ароматизатора предпочтительно осуществлять (в порядке предпочтения) следующими методами: межфазным комплексообразованием, гидрофобным молекулярным захватом, негидрофобным молекулярным захватом, комплексной коацервацией.

При межфазном комплексообразовании катион следует выбирать (в порядке предпочтения) из группы, включающей Са (ацетат), Al3+, V4+, Zn2+, Cu2+, Са (хлорид).

Выбор предпочтительного катиона зависит от конкретного ароматизатора.

Курительное изделие предпочтительно должно быть вентилируемым. Вентиляция снижает содержание ароматизатора в основной струе дыма и соответственно снижает соотношение между концентрациями конкретного ароматизатора в ПС и ОС.

Соотношение между концентрациями γ-ундекалактона, капсулированного межфазным комплексообразованием в нити или волокна, в побочной и основной струях дыма предпочтительно должно превышать 15:1.

Соотношение между концентрациями γ-ундекалактона, капсулированного межфазным комплексообразованием в капсулы, в побочной и основной струях дыма предпочтительно должно превышать 15:1, более предпочтительно превышать 20:1.

При использовании таких капсул соотношение между концентрациями γ-ундекалактона в побочной и основной струях дыма должно превышать 10:1, предпочтительно должно составлять около 14:1.

Соотношение между концентрациями масла из перечной мяты, капсулированного межфазным комплексообразованием в капсулы, в побочной и основной струях дыма предпочтительно должно превышать 4:1.

Соотношение между концентрациями масла из кудрявой мяты, капсулированного межфазным комплексообразованием в капсулы, в побочной и основной струях дыма предпочтительно должно превышать 9:1.

В настоящем изобретении предлагается также способ улучшения запаха, остающегося в помещении после выкуривания курительного изделия, заключающийся в том, что изготавливают курительное изделие с ароматизированной в соответствии с изобретением в побочной струей дыма.

К летучим ароматизирующим веществам, которые можно использовать в предлагаемых в изобретении курительных изделиях, относятся ментол, ванилин, перечная мята, кудрявая мята, изопинокамфеол, изоментон, мятный охладитель (фирмы IFF), неоментол, масло из семян укропа или другие аналогичные ароматизирующие вещества или их смеси. В предлагаемых в изобретении курительных изделиях можно использовать любые летучие или полулетучие ароматизирующие вещества.

Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые графические материалы, на которых показано:

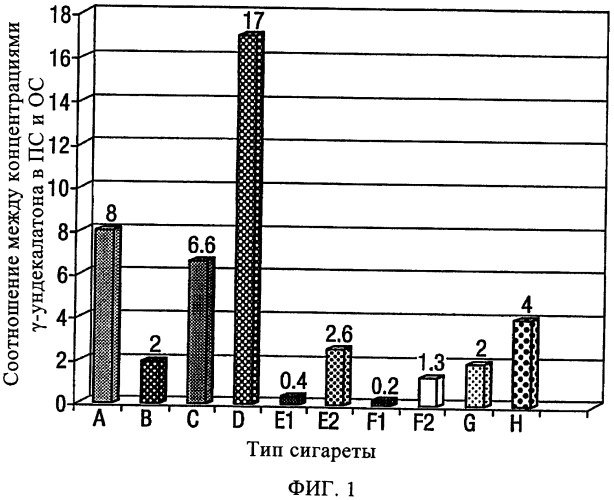

на фиг.1 - соотношение между концентрациями γ-ундекалактона в побочной и основной струях дыма сигарет различного типа, при этом цифры над колонками обозначают количество затяжек,

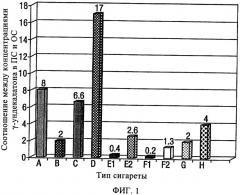

на фиг.2 - соотношение между концентрациями капсулированного в капсулы различного типа γ-ундекалактона в побочной и основной струях дыма предлагаемых в изобретении сигарет с двухслойной оберткой,

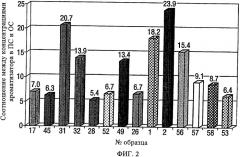

на фиг.3 - соотношение между концентрациями капсулированного в капсулы различного типа масла из перечной мяты в побочной и основной струях дыма предлагаемых в изобретении сигарет,

на фиг.4 - соотношение между концентрациями капсулированного в капсулы различного типа масла из кудрявой мяты в побочной и основной струях дыма предлагаемых в изобретении сигарет,

на фиг.5 - пространственная диаграмма, на которой показана разница между показателями запаха побочной струи дыма, определенными по запаху, оставшемуся на ткани,

на фиг.6 - результаты исследования запаха, полученного при использовании масла из кудрявой мяты в качестве ароматизатора в помещении со свежим воздухом и в накуренном помещении,

на фиг.7 - результаты анализа запаха дыма при курении сигарет с маслом из перечной мяты в качестве ароматизатора в помещении со свежим воздухом и в накуренном помещении и

на фиг.8 - статистические результаты сенсорного анализа запаха основной струи дыма сигареты, ароматизированной γ-ундекалактоном.

В результате проведенных ранее на модели экспериментов, в которых были использованы образцы сигарет с химически стабилизированным γ-ундекалактоном (неполярное одиночное соединение, лактоновое кольцо которого стабилизировано превращением в калиевую соль), было установлено, что при нанесении этого химически стабилизированного ароматизирующего вещества на однослойную обертку соотношение между концентрациями ароматизатора в побочной и основной струях дыма составило 3:1. Результаты исследования соотношения между концентрациями ароматизатора в побочной и основной струях дыма сигарет разного типа показаны в приведенных ниже примерах.

Пример 1

Для капсулирования трех различных ароматизаторов, в частности γ-ундекалактона, масла из перечной мяты (сложной смеси из 20 ароматических веществ, основным компонентом которой является ментол) и масла из кудрявой мяты (сложной смеси ароматических веществ, главным компонентом которой является L-карвон) было использовано несколько известных способов. Масло из перечной мяты использовали в качестве ароматизирующей добавки к ментоловым сигаретам для придания побочной струе дыма "запаха свежести". Масло из кудрявой мяты использовали в качестве добавки к ментоловым сигаретам для придания побочной струе дыма "запаха свежести и мяты".

Ниже приведено краткое описание различных способов, использованных при капсулировании трех указанных выше ароматизаторов. Термин "капсулирование" означает покрытие твердых, жидких и газообразных веществ защитной оболочкой, или коркой. Обычно для формирования оболочки, или корки, используют полимеры, вместо которых можно также использовать жиры или воск. Капсула может представлять собой капсулу матричного типа или типа пастилки. В капсуле типа пастилки оболочка полностью покрывает заключенное в нее вещество и не имеет каких-либо отверстий или пор, через которые находящееся внутри вещество могло бы контактировать с окружающей средой. Матричная капсула представляет собой произвольную смесь капсулируемого вещества и материала оболочки без какого бы то ни было специального или четко выраженного покрытия. В сущности матричная капсула представляет собой гомогенную смесь из капсулированного вещества (сердцевины) и материала оболочки.

Подробно различные методы капсулирования описаны в книге "Micro encapsulation: Methods and Industrial Applications", под ред. Simon Benita (изд-во Marcel Dekker, Inc.).

Межфазное комплексообразование

Межфазное комплексообразование представляет собой способ изготовления матричных капсул или волокон (нитей) с использованием естественного полисахарида, например, альгината натрия, в качестве связующего и с заменой катиона натрия на двухвалентный катион кальция с образованием нерастворимого в воде альгината кальция и получением матричной частицы. При перемешивании ароматизатора с альгинатом натрия после замены ионов натрия на ионы кальция вся смесь приобретает сетчатую структуру и "блокирует" ароматизатор внутри молекулярной структуры вновь образовавшегося альгината кальция. При экструзии в ванну нерастворимому альгинату можно придать форму волокон (нитей), а при экструзии через вибрирующую головку, используемую, например, в способе Brace, - форму капсул (бисера).

Капсулы, использованные для проведения исследований в этом примере, изготавливали из 6%-ого по массе раствора альгината натрия (альгинаты Kelgin LV фирмы ISP) в дистиллированной воде, приготовленного при ее температуре 45-50°С путем перемешивания верхнеприводной пропеллерной мешалкой с высоким сдвиговым усилием. После образования молекулярного раствора в нем, поддерживая температуру исходного материала на уровне 45-50°С, эмульгировали 6 мас.% ароматизатора.

Параллельно приготавливали гелеобразующий раствор соответствующей концентрации, например, 6%-ный по массе раствор хлорида кальция в дистиллированной воде. Концентрация раствора и содержание в нем соли могут варьироваться в зависимости от необходимых гелеобразующих свойств.

Для капсулирования полученную смесь подавали через повышающую ее давление систему в вибрирующую головку, в которой отдельные струи смеси дробились на отдельные капли. Из падающих в солевой раствор капель образовывались матричные капсулы, которые затем собирали, промывали водой и сушили путем непрерывного перемешивания.

При получении волокон или нитей смесь альгината натрия и ароматизатора экструдировали в ванну с солевым раствором и выдерживали в течение по меньшей мере 90 с для стабилизации нитей. Затем нити промывали водой и сушили при комнатной температуре при натяжении (создаваемом, например, путем намотки на барабан).

В таблице 1 приведены характеристики образцов капсулированного ароматизатора различной формы, полученных межфазным комплексообразованием с использованием различных типов катионов и ароматизирующих веществ. В таблице приведены также значения процентного содержания капсулированного вещества и влаги.

Все образцы получали, используя в качестве связующего альгинат натрия, преобразованный затем указанными в таблице 1 катионами. Капсулы и волокна представляют собой соответствующую форму "упаковки" ароматизатора, заключенного в сетчатую оболочку из альгината натрия.

| Таблица 1 | ||||||

| Образец № | Катион | Концентрация соли (%) | Физическая форма | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 1 | CaCl2 | 6 | капсулы | γ-ундекалактон | 0,77 | 27,85 |

| 2 | CaCl2 | 6 | волокна | γ-ундекалактон | 1,89 | 13,97 |

| 3 | CaAc | 6 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 23,04 | 17,78 |

| 4 | CaCl2 | 6 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 26,92 | 13,51 |

| 5 | Cu | 10 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 14,01 | 19,32 |

| 6 | V | 10 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 13,89 | 16,06 |

| 7 | Zn | 10 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 24,29 | не опр. |

| 8 | Al | 10 | капсулы | масло из кудрявой мяты | 5,5 | не опр. |

| 9 | Al | 10 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 10 | V | 10 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 11 | CaAc | 6 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 12 | CaCl2 | 6 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 13 | Zn | 10 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 14 | Cu | 10 | капсулы | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 15 | CaCl2 | 6 | волокна | масло из кудрявой мяты | 4,56 | 14,96 |

| 16 | CaCl2 | 6 | волокна | масло из перечной мяты | 8,74 | 14,45 |

Молекулярный захват

При молекулярном захвате молекулы ароматизатора удерживаются в молекулярной полости макромолекулы под действием слабых сил, например, ван-дер-ваальсовыми или водородными связями. Были исследованы две различных молекулы с разными размерами молекулярных полостей, и в частности цеолит и β-циклодекстрин. Для исследований использовали две цеолитные молекулы, одна из которых представляла собой молекулу обычного типа, а другая - молекулу более гидрофобного типа.

Для захвата ароматизаторов макромолекулами их сначала размешивали в дистиллированной воде с получением 12%-ной дисперсии. Затем к дисперсии добавляли такое же количество ароматизатора (12 мас.%) при перемешивании верхнеприводной пропеллерной мешалкой. Полученную суспензию затем фильтровали в вакууме и собирали твердое вещество. Образцы сушили при непрерывном перемешивании до получения сухого порошка.

В таблице 2 приведены характеристики образцов, полученных этим способом. В этой таблице приведены также данные о процентном содержании капсулированного вещества и влаги в полученных капсулах.

| Таблица 2 | ||||

| Образец № | Макромолекула | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 17 | β-циклодекстрин | γ-ундекалактон | 34,18 | 7,48 |

| 18 | цеолит | γ-ундекалактон | 0,65 | 13,19 |

| 19 | цеолит (гидрофобный) | масло из перечной мяты | не опр. | 4,39 |

| 20 | цеолит (гидрофобный) | масло из кудрявой мяты | 10,43 | 2,88 |

| 21 | цеолит | масло из кудрявой мяты | не опр. | 15,67 |

| 22 | β-циклодекстрин | масло из кудрявой мяты | 3,15 | 12,26 |

| 23 | β-циклодекстрин | масло из перечной мяты | 8,77 | не опр. |

| 24 | цеолит | масло из перечной мяты | 9,02 | 10,96 |

Комплексная коацервация

Этот метод можно подразделить на два варианта химического преобразования, а именно с желатином (тип А) и без желатина (тип Б).

Тип А

Преобразование с желатином происходит с разделением фаз на два естественных полимера, одним из которых является желатин, а другим -гуммиарабик, за счет изменения заряда желатинового полимера. Два противоположно заряженных полимера (катионный желатин и анионный гуммиарабик) при реакции между собой образуют жидкую фазу вокруг сердцевины, т.е. образуют капсулу в виде пастилки. Этот процесс протекает при определенной температуре, концентрации раствора и значении рН. Такое разделение фаз жидкость-жидкость может стать необратимым при использовании диальдегида для образования поперечных связей между функциональными группами -СООН из гуммиарабика и -NH2 на желатиновых полимерах с образованием в результате твердой оболочки капсулы. Весь процесс протекает при температуре ниже 10°С в течение более 12 ч. Без образования поперечных связей жидкую оболочку вокруг сердцевины можно легко удалить повышением значения рН и температуры. Процесс заканчивается обезвоживанием (сушкой) оболочек капсул.

Исследуемые капсулы получали смешением 72 г 10%-ного раствора гуммиарабика при рН 6 с 72 г 10%-ного раствора желатина, используя верхнеприводную пропеллерную мешалку с высоким сдвиговым усилием, нагревом полученной смеси до 60°С, эмульгированием в этой смеси 40 г ароматизатора при добавлении 260 г дистиллированной воды и последующим нагревом для поддержания температуры на уровне 60°С. После этого скорость мешалки настраивали таким образом, чтобы в образующейся эмульсии частицы имели размеры, которые должны иметь готовые капсулы. После повышения температуры смеси до 60°С источник тепла удаляли и раствору давали медленно охладиться до комнатной температуры. Затем в смесь для снижения ее значения рН добавляли 20%-ную (по массе) уксусную кислоту до тех пор, пока вокруг частиц сердцевины не образовался видимый в микроскоп "ореол".

После появления такого ореола смесь охлаждали в охлаждающей бане до температуры ниже 10°С и затем добавили 3 мл 50%-ного глутарового альдегида. После этого раствор перемешивали в течение 15 ч при температуре ниже 10°С.

После образования поперечных связей смесь в течение 30 мин выдерживали при температуре 60°С до полного обезвоживания оболочек капсул. Затем смесь охлаждали до комнатной температуры и капсулы выделяли вакуум-фильтрацией.

Тип Б

В безжелатиновом процессе используют синтетические полимеры и мономеры с получением капсул, представляющих собой смесь из капсул в виде пастилок и матричных капсул.

Для получения капсул в течение 4 ч перемешивают поливиниловый спирт, борную кислоту, гуммиарабик и два различных солевых раствора (сульфата натрия и ванадилсульфата).

Скорость реакции регулируют по образованию боратного эфира, препятствующего реакции между борной кислотой и поливиниловым спиртом при их контакте между собой. Процесс разделения фаз полимеров регулируют добавлением солевых растворов, а не изменением значения рН, а процесс отверждения и обезвоживания регулируют добавлением двух различных солевых растворов.

Для получения исследуемых капсул сначала получали циклический боратный эфир, для чего 5,2 г борной кислоты в течение 1 ч перемешивали при 45°С с 9,9 г 2-метил-2,4-пентандиола в 100 г дистиллированной воды. В последующем процессе получения капсул такой эфир препятствует мгновенному взаимодействию борной кислоты с поливиниловым спиртом. К полученному эфиру затем добавляли 150 г 5%-ного (по массе) раствора поливинилового спирта (использовали смесь полимеров с низкой и высокой молекулярной массой). Затем добавляли 10 г мочевины, 200 мл 11%-ного раствора гуммиарабика с рН 6 и 50 г ароматизатора.

Полученную смесь эмульгировали, используя верхнеприводную пропеллерную мешалку с высоким сдвиговым усилием. Скорость мешалки настраивали таким образом, чтобы в образующейся эмульсии частицы имели размеры, которые должны иметь готовые капсулы.

Во время перемешивания к смеси добавляли 160 г 15%-ного сульфата натрия, затем 100 г 7,5%-ного ванадилсульфата и 5%-ного сульфата натрия с рН 4,5, при этом добавление солей приводило к образованию поперечных связей между мономерами и полимерами и застудневанию смеси. Капсулы перемешивали в течение 1 ч, а затем выделяли путем центрифугирования и сушили при непрерывном перемешивании.

Характеристики полученных комплексной коацервацией образцов приведены ниже в таблице 3, в которой представлены также данные о процентном содержании капсулированного вещества и влаги в полученных капсулах.

| Таблица 3 | ||||

| Образец № | Тип | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 25 | Б | γ-ундекалактон | 44,04 | 2,46 |

| 26 | А | γ-ундекалактон | 51,06 | 3,69 |

| 27 | Б | масло из кудрявой мяты | 10,30 | 5,86 |

| 28 | Б | масло из перечной мяты | 52,20 | 3,37 |

| 29 | А | масло из перечной мяты | не опр. | 9,02 |

| 30 | А | масло из кудрявой мяты | 1,08 | 12,58 |

Избирательное осаждение

Для изготовления капсул избирательным осаждением используют полимерный материал, который под воздействием солей или не растворяющих его веществ способен застудневать или выпадать в осадок с образованием капсул, которые можно отделять и подвергать последующей переработке.

Основным полимером, используемым для изготовления капсул избирательным осаждением, является сополимер акриламида и акрилата, который (сополимер) можно осаждать сульфатами ванадия или алюминия. Катион образует в этом случае комплексное соединение с полимерами и связывает функциональные группы в твердые матрицы. Прочность капсулы зависит от прочности геля в полученной матрице, т.е. от типа катиона в солевом растворе. Полученные в конечном итоге капсулы представляют собой смесь из капсул в виде пастилок и матричных капсул.

Исследуемые капсулы получали эмульгированием 25 г ароматизатора в 92 г сополимера Alcapsol 144 (торговое название сополимера акриламида и акрилата, выпускаемого фирмой Allied Colloids), используя верхнеприводную пропеллерную мешалку с высоким сдвиговым усилием. Далее эмульсию нагревали до 45°С, после чего охлаждали до температуры ниже 10°С. Затем к эмульсии добавляли 151 г дистиллированной воды с температурой ниже 10°С и значение рН устанавливали на 12,5 добавлением 40%-ого гидроксида натрия.

Затем к эмульсии в течение 5 мин добавляли 72 г 20%-ного раствора сульфата алюминия с образованием капсул и полученный раствор перемешивали в течение 30 мин, после чего капсулы отделяли вакуум-фильтрацией и сушили при непрерывном перемешивании. Характеристики полученных образцов, а также данные о процентном содержании в них капсулированного вещества и влаги приведены ниже в таблице 4. Полученные капсулы представляли собой смесь из матричных капсул и капсул многосердцевинного типа.

| Таблица 4 | ||||

| Образец № | Катион | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 31 | Al | γ-ундекалактон | 4,28 | 22,9 |

| 32 | V | γ-ундекалактон | 9,70 | 21,82 |

| 33 | Al | масло из кудрявой мяты | 6,53 | 18,29 |

| 34 | Al | масло из перечной мяты | 12,88 | 19,76 |

| 35 | V | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 36 | Cu | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 37 | V | масло из кудрявой мяты | не опр. | не опр. |

| 38 | Си | масло из кудрявой мяты | 7,12 | не опр. |

Межфазная полимеризация

При межфазной полимеризации используют мономерные материалы, образующие полимеры на границе раздела между маслом и водой. Таким путем можно получить самые разные полимеры, например полиамиды, полиуретаны, полиизоцианаты и сложные полиэфиры. Капсулируемое вещество, диспергированое/растворенное в растворимом в масле мономере, эмульгируют в воде, которую при необходимости можно стабилизировать поверхностно-активными веществами. Размер капсул определяется при этом размером капелек дисперсной фазы, образующейся при эмульгировании. К реакционной смеси в диспергирующей фазе добавляют второй мономер, при взаимодействии которого с первым мономером начинается реакция полимеризации, протекающая на границе раздела между маслом и водой.

Толщина стенок полимерной оболочки вокруг ароматизатора определяется интенсивностью проникновения мономеров через образующуюся в процессе полимеризации мембрану. По мере прохождения мономеров через полимерную оболочку толщина стенки оболочки увеличивается до окончания реакции между двумя мономерами. Высвобождение капсулированного вещества из полученных таким путем капсул в виде пастилок происходит в последующем либо путем его прохождения через оболочку капсулы, либо в результате разрыва оболочки капсулы.

Исследуемые капсулы получали эмульгированием 40 г ароматизатора, содержащего 2,6 г себацилхлорида, в 500 г дистиллированной воды, используя верхнеприводную пропеллерную мешалку с высоким сдвиговым усилием. К смеси в течение 10 мин добавляли 10,4 г гексадиамина в 40,4 г дистиллированной воды и перемешивали в течение 45 мин, после чего полученные капсулы отделяли вакуум-фильтрацией и сушили при непрерывном перемешивании.

Характеристики полученных образцов, а также данные о процентном содержании в них капсулированного вещества и влаги приведены ниже в таблице 5.

| Таблица 5 | ||||

| Образец № | Образовавшийся полимер оболочки | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 39 | амид | γ-ундекалактон | капсулы получить не удалось | |

| 40 | амид | γ-ундекалактон | ||

| 41 | амид | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

| 42 | амид | масло из кудрявой мяты | 14,86 | не опр. |

| 43 | амид | масло из кудрявой мяты | не опр. | не опр. |

| 44 | амид | масло из перечной мяты | не опр. | не опр. |

Покрытие расплавом/воском (парафинирование)

При осуществлении этого метода ароматизатор смешивают с расплавленным веществом, например с жирной кислотой или парафином, путем совместного эмульгирования расплавленного связующего и амортизатора в воде при температуре выше температуры плавления материала оболочки. Затем воду охлаждают до затвердевания смеси ароматизатора и связующего. При этом происходит образование смешанных или матричных капсул с ароматизатором, удерживаемым в твердой форме во всем объеме капсулы.

Исследуемые капсулы получали нагревом эмульсии 13,5%-ной (по массе) пальмитиновой кислоты в дистиллированной воде до 65°С при перемешивании верхнеприводной пропеллерной мешалкой с высоким сдвиговым усилием. К этой смеси добавили 25 мас.% совместимого с пальмитиновой кислотой ароматизатора и затем смеси давали медленно охлаждаться до образования твердых капсул. Полученные капсулы отделяли путем фильтрации и сушили в эксикаторе.

Характеристики полученных капсул, а также данные о процентном содержании в них капсулированного вещества и влаги приведены ниже в таблице 6.

| Таблица 6 | ||||

| Образец № | Покрытие | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 45 | пальмитиновая кислота | γ-ундекалактон | 23,93 | 0,24 |

| 46 | парафин | γ-ундекалактон | 14,99 | 1,49 |

| 47 | пальмитиновая кислота | масло из перечной мяты | не опр. | 0,3 |

| 48 | пальмитиновая кислота | масло из кудрявой мяты | не опр. | не опр. |

Капсулы, полученные с использованием пальмитиновой кислоты, имели большую твердость, поскольку температура плавления парафина ниже 50°С. Описанным выше способом получили твердые матричные капсулы.

Распылительная сушка

Способ капсулирования распылительной сушкой является наиболее старой технологией, разработанной в 1930-х годах. При капсулировании этим способом используют эмульсию из водорастворимого полимера низкой вязкости и капсулируемого вещества, которую распыляют через форсунку в сушильную камеру, нагретую до температуры выше 150°С. В процессе такого распыления вода практически мгновенно испаряется в сушильной камере, а образующиеся сухие частицы, представляющие собой матричные капсулы, после их выхода из системы собирают путем их отделения в циклоне. Продолжительность пребывания материала во всей системе подобной его переработки не превышает 2 с.

Исследуемые капсулы получали с использованием 10%-ного (по массе) раствора гуммиарабика в дистиллированной воде. Для приготовления исходного материала для распылительной сушки в растворе полимера эмульгировали 10 мас.% ароматизатора.

Распылительную сушилку нагревали таким образом, чтобы температура на ее входе была выше 150°С, а на выходе составляла примерно 70°С. Температуру в системе стабилизировали на указанных значениях, распыляя через форсунку дистиллированную воду в сушильную камеру. Эмульсию ароматизатора подавали в сушилку, распыляя через форсунку с автоматическим устройством ее очистки.

После распыления эмульсии и охлаждения сушилки до температуры ниже 50°С полученные в виде порошка капсулы собирали.

Характеристики образцов, полученных распылительной сушкой, приведены ниже в таблице 7. В этой таблице представлены также данные о процентном содержании в капсулах капсулированного вещества и влаги. В качестве связующего во всех образцах использовали гуммиарабик.

| Таблица 7 | |||

| Образец № | Ароматизатор | Содержание капсулированного вещества в % | Влагосодержание в % |

| 49 | γ-ундекалактон | 2,19 | 11,85 |

| 50 | масло из перечной мяты | не опр. | 13,65 |

| 51 | масло из кудрявой мяты | не опр. | 15,64 |

Полимеризация in situ

Метод полимеризации in situ, no существу, занимает промежуточное положение между реакциями межфазной полимеризации и осаждения. При капсулировании этим методом для получения оболочки вокруг материала основы используют как мономеры, так и полимеры, часто получая многосердцевинные капсулы. Полученный полимерный материал можно затем сшивать, используя для этого либо поливалентные соли, либо сшивающие агенты, например, диальдегиды. Используемые при полимеризации in situ полимеры представляют собой длинноцепные спирты, которые легко поддаются сшиванию, а в качестве мономеров можно использовать дифункциональные спирты и амины. Предварительно образующийся полимерный материал служит пластификатором в оболочке готовой капсулы.

Исследуемые капсулы получали путем добавления 100 г 1%-ного раствора поливинилового спирта с высокой молекулярной массой и 4%-ного раствора поливинилового спирта с низкой молекулярной массой к 188 г дистиллированной воды с 1,88 г мочевины и 7,5 г резорцина. Смесь нагревали до 45°С при перемеши