Устройство для замещения мыщелкового отростка нижней челюсти

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине. Устройство включает блокообразное тело, тело для взаимодействия с суставной ямкой, имеющее выступ для установки в суставной ямке, по меньшей мере, пару средств для обеспечения прикрепления блокообразного тела к нижней челюсти и средство перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела. Тело для взаимодействия с поверхностью суставной ямки спроектировано отдельным блоком и смонтировано с возможностью продольного перемещения относительно блокообразного тела. Средство перемещения и фиксации тела для взаимодействия с суставной ямкой относительно блокообразного тела содержит элемент стержнеобразной формы, установленный с возможностью продольного перемещения в продольном отверстии, выполненном в блокообразном теле. В элементе стержнеобразной формы имеется отверстие, в котором размещен соединенный с ним резьбовым соединением винт, снабженный средством фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения, а с противоположной стороны на элементе стержнеобразной формы размещено тело для взаимодействия с суставной ямкой. Имеется возможность доступа к головке винта вращательного приводного инструмента путем чрескожного прокола. Изобретение обеспечивает возможность компенсировать рост костной ткани ветви нижней челюсти на здоровой стороне за счет увеличения продольного размера эндопротеза на стороне операции без его замены и не прибегая к объемному оперативному вмешательству в стационаре. 9 з.п. ф-лы, 26 ил., 9 рис., 1 фото.

Реферат

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, и может быть использовано при замещении врожденных и приобретенных дефектов мыщелкового отростка нижней челюсти у детей и взрослых, возникших в результате недоразвития лицевого скелета, оперативных вмешательств по поводу новообразований и травматических повреждений мыщелкового отростка нижней челюсти, а также при эндопротезировании височно-нижнечелюстного сустава при анкилозах и деформирующих артрозах.

Особое место среди пациентов с вышеуказанной патологией занимают дети и лица молодого возраста, у которых заболевания протекают в период формирования лицевого скелета, интенсивного роста костной ткани нижней и верхней челюсти, а также мозгового черепа и сопровождаются нарушением зон роста, приводящим к деформации костей лица, снижению или полному отсутствию движений нижней челюсти. Эти изменения неизбежно приводят к снижению жевательной функции, изменениям дыхания и речи, эстетическим дефектам, что не только приводит к вторичным заболеваниям, но и затрудняет социальную адаптацию молодого человека в современном обществе.

Тактика лечения больных с патологией, перечисленной выше, имеет свои особенности в зависимости от конкретной клинической ситуации, стадии процесса, а также субъективных жалоб и запросов пациента. Наряду с этим есть общие моменты в лечении больных молодого возраста с заболеваниями суставного отростка нижней челюсти и в целом височно-нижнечелюстного сустава (далее - ВНЧС).

Первым обобщающим моментом является то, что в результате врожденного недоразвития, воспалительного процесса или травмы часто возникает дефект костных и мягкотканных анатомических элементов челюстно-лицевой области, а именно мыщелкового отростка нижней челюсти или ВНЧС в целом (здесь имеется в виду патология не только мыщелкового отростка, но и суставной ямки). Аналогичные дефекты возникают также в результате оперативного лечения доброкачественных и злокачественных новообразований, деформирующих артрозов, анкилозов ВНЧС. В связи с этим перед хирургом стоит задача не только ликвидировать патологический процесс, но и восстановить функцию утраченных элементов нижней челюсти и сустава при помощи различных биологических и синтетических материалов.

Примечание: в соответствии с общепринятой в медицине терминологией под словом "дефект" в данной заявке понимается частичное или полное отсутствие органа или его части, а конкретно частичное или полное отсутствие либо суставного отростка нижней челюсти, либо сустава в целом.

Вторым моментом является то, что у детей и пациентов молодого возраста после проведения реконструктивно-восстановительных операций в области ВНЧС нарушаются зоны роста костной ткани с одной или двух сторон, что ведет к возникновению вторичных деформаций опорных и мягких тканей лица, изменениям прикуса, эстетическим нарушениям, которые прогрессируют по мере взросления пациента и делают необходимым проведение повторного оперативного лечения с целью коррекции элемента, которым замещался дефект, и устранения сопутствующих изменений костных и мягких тканей.

Одним из самых распространенных среди названных заболеваний, приводящих к деформации лицевого скелета у лиц молодого возраста, является анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. В качестве примера для анализа методов лечения, применяющихся сегодня и в последние десятилетия, рассмотрим эту патологию подробно, учитывая то, что она может быть следствием как травматических повреждений концевого отдела нижней челюсти, так и деформирующих артрозов.

Анкилоз ВНЧС характеризуется стойкими изменениями в суставе, ведущими к значительному ограничению или полной потере подвижности вследствие разрастания фиброзной или костной ткани. Анкилозы могут быть как двусторонними, так и односторонними. Последние являются наиболее сложными, так как у детей с поражением одного из ВНЧС в связи с гибелью кондилярной зоны роста нижней челюсти в последующем наблюдается гипоплазия (недоразвитие) одной половины черепа, что обусловливает формирование стойкой сочетанной деформации опорных и мягких тканей лица и прикуса. Ключевым компонентом такого рода изменений является нижняя челюсть. Характерной особенностью таких деформаций является сочетание недоразвитой и деформированной одной половины челюсти с чрезмерно развитой и также деформированной другой половиной, как следствие приводящее к нарушениям прикуса, прорезывания зубов, недоразвитию всей нижней и средней зоны лица, включая мягкие ткани (Н.А.Плотников, А.А.Никитин, Аллотрансплантация полных ВНЧС при хирургическом лечении анкилоза 1989 г.) (см. рис.1 и рис.2).

Лечение больных, страдающих анкилозами ВНЧС, является сложной задачей восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Об актуальности этой проблемы свидетельствует тот факт, что разработкой методов лечения этой патологии занимаются специалисты многих стран свыше 150 лет.

Первые методы лечения заключались в линейном рассечении и удалении участка кости в различных отделах нижней челюсти с целью восстановления ее подвижности. Такие операции почти всегда заканчивались рецидивом анкилоза, нарушали прикус и усиливали деформацию челюсти.

В более позднее время для устранения анкилозов стала использоваться идея интерпозиции различных органических и неорганических материалов между фрагментами кости после остеотомии: применяли жевательную мышцу на питательной ножке, пересадку жировой ткани, хряща, широкую фасцию бедра, надкостницу, биопластмассу, а также прокладки и колпачки, которые насаживали на фрагемнт ветви нижней челюсти. Остеотомию с интерпозицией аутопластического материала впервые предложил Verneuil (1860), использовавший широкую фасцию бедра. Склифосовский Н.В. (1881 г.) в качестве прокладки между остеотомированными фрагментами использовал прилежащие мягкие ткани; Helferich (1894) для этих же целей применил лоскут височной мышцы, и, наконец, Blair и Murphy (1913) использовали височную фасцию. В 1950 г. Лимберг А.А. предложил помещать между остеотомированными фрагментами ткани деэпидермизированного филатовского стебля.

Для подавления регенерации костной ткани и предотвращения рецидивов анкилоза применялись методы химической и термической обработки фрагментов. Однако все они не избавляли от рецидивов и приводили лишь к созданию ложного сустава с целью любым путем добиться подвижности нижней челюсти. Наряду с тем устранению деформации нижней челюсти, нарушению жевательной функции и прикуса в отдаленном периоде не придавалось должного значения. Такие пациенты требовали повторного оперативного лечения в более старшем возрасте, когда заканчивался рост костей лицевого скелета.

По мере накопления практического опыта врачей, усовершенствования новых методов оперативного лечения и повсеместного внедрения в клиническую практику антибактериальных препаратов хирургами стал широко применяться метод костной пластики концевых дефектов нижней челюсти и ВНЧС следующими трансплантатами.

1. Костная пластика аутотрансплантатом (под аутотрансплантацией следует понимать пересадку собственных органов или тканей, взятых с одного участка и пересаженных на другой у одного и того же человека (животного). Наиболее эффективно при этом виде пластики использование ребра или гребня подвздошной кости).

Костная пластика может быть одномоментной, когда замещение дефекта проводится сразу после удаления патологически измененных тканей, и отсроченной, когда замещение дефекта производится на втором этапе оперативного лечения. В обоих случаях первым этапом операции является подготовка воспринимающего ложе для трансплантата, которое должно быть соответствующего размера, не иметь воспалительных изменений и позволять адекватно фиксировать трансплантат к нижней челюсти. Одновременно с этим второй бригадой хирургов осуществляется забор трансплантата из донорской зоны. Последний при помощи различных инструментов доводится до нужной формы и размеров, а затем устанавливается в место дефекта и фиксируется одним концом к нижней челюсти металлоконструкцией (в соответствии с клинической ситуацией может быть использована титановая пластина, сетка или костный шов), а другим концом располагается во вновь сформированной суставной ямке (А.А.Никитин. Аутопластика суставного отростка нижней челюсти костно-хрящевым реберным трансплантатом. Москва, 1971).

Основным преимуществом данного метода замещения дефекта кости является возможность получения трансплантата достаточного объема из полностью биологически совместимой костной ткани. Однако он имеет ряд недостатков, перечислим их.

А. Необходимость проведения дополнительного оперативного лечения в донорской зоне, что является дополнительной травмой для больного и увеличивает время операции.

Б. Затруднительно создать анатомическую форму трансплантата, идеально соответствующую замещаемому суставному отростку, поэтому при аутопластике не всегда удается получить желаемое восстановление функции и эстетический результат.

В. Возможность рассасывания и нагноения трансплантата в послеоперационном периоде.

Г. Необходимость проведения повторного оперативного лечения для устранения вторичной деформации лицевого скелета у детей и больных молодого возраста в связи с неизбежным нарушением зон роста во время первого этапа лечения.

Указанные недостатки побуждали врачей и ученых всего мира задаваться вопросом о поисках нового пластического материала и способа для замещения дефектов, при которых трансплантат в определенной степени сохранял бы свои биологические качества, обеспечивал восстановление анатомии нижней челюсти, а получение его не было бы связано с дополнительным хирургическим вмешательством. Прорывом в этой области стало появление в начале 50-х годов прошлого века метода консервации костных тканей путем лиофилизации (данный метод основан на глубоком замораживании ткани с последующим высушиванием), это дало толчок к развитию следующего вида лечения анкилозов и дефектов мыщелкового отростка различной этиологии.

2. Костная пластика лиофилизированным аллотрансплантатом (под аллотрансплантацией понимается пересадка органов или тканей между двумя особями, генетически различными между собой: от человека к человеку, от кролика к кролику и др.) Впервые в челюстно-лицевой хирургии лиофилизированную костную ткань для замещения дефекта нижней челюсти применил Blackstone в 1954 году. В нашей стране начиная с 1959 года в Московском областном научно-исследовательском институте успешно применялась методика замещения дефекта мыщелкового отростка нижней челюсти лиофилизированной аллокостью (Н.А.Плотников. Гомопластика нижней челюсти лиофилизированным костным трансплантатом. Москва, 1968). В дальнейшем она постоянно совершенствовалась, что сделало возможным пересадку не только концевого отдела нижней челюсти, но и полного височно-нижнечелюстного сустава (А.А.Никитин. Аллопластика височно-нижнечелюстного сустава. Москва, дис. док. мед. наук, 1987 г.). Применение лиофилизированных аллотрансплантатов исключало необходимость дополнительной травматичной операции у пациента для взятия донорского материала (так как используется консервированная кость), а также позволяло подобрать для пересадки трансплантат, по размеру и анатомической форме полностью соответствующий замещаемому органу. Вместе с этим сохранялась вероятность рассасывания и нагноения трансплантата в послеоперационном периоде, а также вторичной деформации у детей и лиц молодого возраста вследствие нарушения зон роста, которые требовали повторного оперативного лечения.

Таким образом реконструкция височно-нижнечелюстного сустава с использованием ауто- и аллотрансплантатов претерпела значительные изменения в связи с развитием хирургической техники. От формирования ложного сустава с использованием широкой фасции в качестве изолирующего элемента, а затем костных и костно-хрящевых трансплантатов техника оперативного лечения претерпела развитие до использования аллотрансплантатов, включающих все элементы ВНЧС, а также применения свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов других суставов (метатарзально-фаланговых и метатарзально-кубовидных третьего пальца стопы). Использование аутотрансплантатов, хотя и позволяет создать условия для восстановления движения нижней челюсти и устранения деформации, однако не всегда дает устойчивый результат, требует нанесения дополнительной операционной травмы в донорской зоне, а при использовании микрососудистой техники возникает потребность в специальном операционном оснащении и квалификации хирургов, что существенно ограничивает широкое использование данной техники. Применение аллотрансплантатов предполагает наличие доступного банка тканей и в то же время не снимает проблемы тканевой несовместимости и возможности инфицирования (Н.А.Плотников. Костная пластика нижней челюсти. 1979, Москва, с.254). Buck (1989) на основании математических расчетов пришел к выводу, что при условии строгого отбора на ВИЧ-антитела и гистологического исследования донорских тканей шанс на получение трансплантата от инфицированного ВИЧ донора составляет 1:1000000; с другой стороны, если не принимать соответствующие меры, риск увеличивается до 1:161.

3. Эндопротезирование

Параллельно с костной пластикой продолжалось развитие и усовершенствование методов лечения патологии нижней челюсти и ВНЧС, в основе которых лежало эндопротезирование с применением различных имплантатов и механизмов из материалов различного происхождения

Примечание: под эндопротезированием следует понимать замещение утраченного вследствие заболевания или оперативного лечения органа (кости) путем установки протеза из искусственного материала, который предназначен для восстановления не только формы, но и функции утраченного органа. Практический опыт применения эндопротезов как крупных, так и мелких суставов насчитывает более сотни лет.

Начало этому пути положил Helferich (1894), когда при лечении анкилозов он производил установку интерпозиционных имплантатов в участках остеотомии анкилозированного участка. Методика автора включала остеотомию и создание промежутка между ветвью нижней челюсти и височной костью, позволяла внедрять различные материалы, присоединяемые, в основном, проволокой к ветви нижней челюсти. Проблемы, которые возникали при использовании этой методики, включали в себя: быстрый износ имплантата с перфорацией, трудности моделирования имплантата в ходе операции, а также значительную нестабильность как самого имплантата, так и движений нижней челюсти.

Вторая половина 20-го столетия положила начало новому этапу в эндопротезировании, связанному с применением пластмасс, в частности, известны имплантаты Sanders (1977) и Parmer (1972), основанные на использовании прокладок из силастика, которые устанавливались в область формирующей остеотомии. Семкин В.А. и соавторы (1997) использовали силиконовый колпачок, крепившийся в области культи мыщелкового отростка.

Применению металлов в эндопротезировании элементов ВНЧС положил начало Eggers, использовавший при лечении анкилозов прокладки из тантала в 1946 году, и Robinson, в 1960 году применивший нержавеющую сталь. Параллельно были разработаны новые подходы к лечению анкилозов, требующие резекции измененных тканей. Этот метод предусматривает установку на место дефекта эндопротеза мыщелкового отростка как отдельно, так и вместе с протезом суставной ямки ВНЧС, состоящего из основания, шейки и головки. Ниже представлено несколько примеров эндопротезов мыщелкового отростка.

1. Продуктом эволюции вышеописанного метода стал имплантат Christensen I (1965 год), который изготавливается на основе муляжей черепа из виталлиума (сплав хрома, кобальта и молибдена) и имеет головку, изготовленную из акрила. Этот метод позволяет восстанавливать нормальную высоту ветви нижней челюсти и ее подвижность. Он иллюстрируется на рис.3.

2. Kent-Vitek, 1972 год, в качестве материала для изготовления эндопротеза суставного отростка использует хромокобальтовый сплав (также использовался с имплантатом суставной ямки из пропласта). Он иллюстрируется на рис.4.

3. В 1976 году Spiessel применил эндопротез мыщелкового отростка, названный в последствии "AO/ASIF", известный также как "SYNTHES". Сферическая головка устанавливалась в естественную суставную ямку. Для дополнительной фиксации изделия был использован шип на основании головки мыщелка, а в качестве материала использовался титан. Он иллюстрируется на рис.5.

4. В 1980 году Boyne представил серию клинических случаев с использованием эндопротезов мыщелка, состоящих из головки на основе полиоксиметилена (известных как "DELRIN"), крепящейся на титановом перфорированном основании. В 1987 году конструкция подверглась изменениям автора: головка стала перемещаться на титановом шарнире, а основание представляло собой самонарезающийся штифт. Он иллюстрируется на рис.6.

За последние десятилетия, в процессе разработки новых биоинертных материалов для медицинских целей и способов обработки металлов, вышеупомянутые изделия были усовершенствованы. В частности, Christiansen RW представил эндопротез II-го типа с усиленным основанием, по причине возникновения переломов первого варианта в 7% случаев (рис.7). Также известны системы для протезирования ВНЧС под марками "TECHMEDICA" (рис.8) и "BIOMET-LORENZ" (рис.9), использующие в качестве ответной части сустава имплантат суставной ямки на основе высокомолекулярного полиэтилена.

В России за последние годы разработаны и с успехом применяются отечественные эндопротезы мыщелковых отростков нижней челюсти. Особого внимания заслуживают изделия фирмы ЗАО "КОНМЕТ", созданные совместно с Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии Минздрава России. Эндопротезы, комплектующие материалы и инструменты разрешены к применению в клинической практике и изготавливаются из титана по европейским стандартам.

Первый вариант эндопротеза мыщелкового отростка имеет головку в виде шара диаметром 0,8 см и анатомически изогнутую шейку, которая переходит в фиксирующее приспособление (основание), выполненное в облегченном варианте в виде П-образной сетки толщиной 1 мм, снабженное отверстиями для мини-винтов, с помощью которых осуществляют фиксацию эндопротеза к ветви челюсти.

Во втором варианте головка эллипсовидной (анатомической) формы жестко закрепляется на усиленной титановой пластине, которая может замещать дефекты нижней челюсти большей протяженности.

При использовании эндопротезов у больных с анкилозами ВНЧС оперативное вмешательство заключается в следующем. Под общим обезболиванием производят разрез кожи, окаймляющий угол нижней челюсти. Ткани послойно рассекают до кости, отсекают от места прикрепления мышцы и скелетируют (освобождают от мягких тканей) ветвь нижней челюсти на всем протяжении от угла до головки мыщелкого отростка либо до места сращения ветви с височной костью в случае анкилозов. Далее производят горизонтальную остеотомию нижней челюсти (разделение) ниже границы измененных тканей. Если из подчелюстного доступа невозможно удалить конгломерат измененных тканей в области сустава и сформировать суставную ямку, осуществляют дополнительный предушный доступ. После формирования новой суставной ямки при помощи бормашины и фрезы со стороны подчелюстного разреза вводят эндопротез. Головку его устанавливают во вновь сформированной суставной ямке, а основание жестко прикрепляют к нижней челюсти мини-винтами. При необходимости эндопротез может быть дополнен имплантатом суставной ямки, который обычно изготавливается индивидуально из высокомолекулярного полиэтилена и крепится к височной кости при помощи мини-винтов и костного цемента.

В заключение обзора способов замещения дефектов суставного отростка нижней челюсти следует остановиться на методе компрессионно-дистракционного остеогенеза, основанном на методе Г.А.Илизарова. Сущность его заключается в том, что при наличии концевого дефекта нижней челюсти в области сохранившегося фрагмента кости выполняют остеотомию (разделение), затем при помощи специального аппарата производят компрессию (сдавливание) этих фрагментов между собой, что стимулирует в этой зоне рост костной ткани. Далее эти фрагменты начинают растягивать в нужном направлении, тем самым наращивая объем костной ткани. Это позволяет замещать дефекты кости различной протяженности за счет выращивания собственной костной ткани пациента. Аппараты, используемые для этого, называются компрессионно-дистракционными.

В нашей стране и за рубежом с успехом применяются различные модификации таких аппаратов. Этот метод является одним из наиболее перспективных для замещения дефектов костей различной локализации. Наряду с этим ему, как и другим, свойственны ограничения в использовании, а именно пациенту необходимо в течение нескольких месяцев и более носить аппарат, жестко закрепленный в костной ткани, и периодически проводить коррекцию усилия растяжения при помощи врача. Это заставляет пациента испытывать дискомфорт, что особенно свойственно детям и больным молодого возраста. Также увеличивается вероятность инфицирования послеоперационной области в связи с наличием дополнительных входных ворот инфекции в месте фиксации аппарата. После выращивания костного регенерата до требуемого размера аппарат приходится снимать, для чего необходимо повторное оперативное вмешательство.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все описанные методики устранения дефектов мыщелкового отростка нижней челюсти достойны внимания и актуальны в настоящее время. Каждая из них выбирается челюстно-лицевым хирургом индивидуально для конкретного больного и клинической ситуации. Ученые и врачи всего мира не прекращают работу по усовершенствованию методов хирургического лечения патологии нижней челюсти и ВНЧС, снижению их травматичности и сокращению процесса реабилитации после лечения.

Одной из обобщающих проблем лечения дефектов мыщелкового отростка путем эндопротезирования у детей и лиц молодого возраста явлется развитие вторичной деформации костей и мягких тканей лица в период после первого этапа эндопротезирования. Причиной этого яляется нарушение или отсутствие зон роста костной ткани в результате врожденного заболевания, травмы или диспластического процесса. Развитие такой деформации заставляет хирургов прибегнуть к повторному, иногда неоднократному, оперативному лечению для коррекции деформации или замены эндопротеза на аналогичный, но более соответствующий по размерам возрасту пациента. У молодого человека, помимо физических трудностей, появляются проблемы социальной адаптации в обществе, что ведет к потере трудоспособности.

Вышеописанные способы и устройства приведены также в следующих источниках информации: 1) Peter D.Quinn dmd, md, Atlas of temporomandibular joint surgery, 1998, p.170-212; 2) Jan-Paul van Loon, Lambert G.M. de Bont, Gttrt Boering, 1995, Evaluation of Temporomandibular joint proteses; 3) В.М.Безруков, И.А.Семкин, Ю.Н. Чергештов, 2000, Заболевания и повреждения ВНЧС; 4) William C.Donlon DMD, MA, Total temporomandibular joint reconstruction, 2000.

Известно устройство для замещения мыщелкового отростка, включающее блокообразное тело и тело для взаимодействия с суставной ямкой, причем тело для взаимодействия с суставной ямкой выполнено тянущимся приблизительно вдоль продольной оси от одного конца блокообразного тела с выступом на конце, и, кроме того, устройство снабжено, по меньшей мере, парой средств для обеспечения прикрепления блокообразного тела к нижней челюсти. Данное устройство изображено на рис.8 как изделие "BIOMET-LORENZ". Оно принято в качестве прототипа заявленного изобретения, поскольку является наиболее близким к нему по совокупности общих существенных признаков и достигаемому техническому результату.

Недостатком его, как и всех вышеприведенных аналогов, является невозможность коррекции (изменения) продольного размера устройства, что не позволяет корректировать вторичную деформацию лицевого скелета у лиц молодого и детского возраста в результате роста костной ткани на здоровой стороне без повторного оперативного вмешательства в полном объеме. Иначе говоря, недостаток состоит в необходимости проведения повторного оперативного лечения для устранения вторичной деформации лицевого скелета у детей и больных молодого возраста в связи с неизбежным нарушением зон роста во время первого этапа лечения.

Технической задачей нашего изобретения является создание устройства для устранения дефектов мыщелкового отростка нижней челюсти различного происхождения у детей и подростков, позволяющего избежать повторной операции после первичного замещения дефекта за счет разработки устройства для замещения мыщелкового отростка (эндопротеза), конструкция которого позволяла бы изменять его размеры в послеоперационном периоде при помощи простой амбулаторной манипуляции.

Поставленная техническая задача решается тем, что устройство для замещения мыщелкового отростка включает блокообразное тело и тело для взаимодействия с суставной ямкой, причем тело для взаимодействия с суставной ямкой выполнено тянущимся приблизительно вдоль продольной оси от одного конца блокообразного тела с выступом на конце, кроме того, устройство снабжено, по меньшей мере, парой средств для обеспечения прикрепления блокообразного тела к нижней челюсти, причем согласно изобретению тело для взаимодействия с поверхностью суставной ямки спроектировано отдельным блоком и смонтировано с возможностью продольного перемещения относительно блокообразного тела, и оснащено средством перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности лечения за счет исключения повторного оперативного вмешательства в полном объеме после первичного замещения дефекта и возможность коррекции высоты мыщелкогового отростка в процессе лечения путем амбулаторной манипуляции.

Кроме того, мы считаем необходимым выделить следующие развития и/или уточнения совокупности его общих существенных признаков, относящиеся к частным случаям выполнения или использования.

Они вызваны тем, что, вообще говоря, можно сконструировать несколько различных по конструкции средств перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела. Заявитель сам разработал их несколько модификаций.

Однако, по мнению заявителя, наиболее целесообразна конструкция, согласно которой средство перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела содержит элемент стержнеобразной формы, установленный с возможностью продольного перемещения в продольном отверстии, выполненном в блокообразном теле, причем в элементе стержнеобразной формы имеется отверстие, в котором размещен соединенный с ним резьбовым соединением винт, снабженный средством фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения, а с противоположной стороны на элементе стержнеобразной формы имеется тело для взаимодействия с поверхностью суставной ямки.

Элемент стержнеобразной формы и продольное отверстие в блокообразном теле, в котором он установлен, могут иметь различную форму. Однако наиболее целесообразна конструкция, при которой элемент стержнеобразной формы и продольное отверстие в блокообразном теле, в котором он установлен, выполнены уплощенными. Это минимизирует высоту устройства, а также предотвращает вращательное движение элемента стержнеобразной формы внутри отверстия в блокообразном теле.

Средство фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения может быть сконструировано различно. Однако наиболее желательна конструкция, при которой оно содержит элемент, в частности шпонку, например, П-образной формы, которая одной частью смонтирована в блокообразном теле, а другой частью размещена в кольцевом пазу винта.

Предпочтительно оснастить устройство средством для ограничения продольного перемещения тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела. Например, данный узел может содержать элемент, в частности штырь, который одной частью неподвижно соединен с блокообразным телом, а другой частью размещен в продольной выемке элемента стержнеобразной формы, причем выемка не доходит, по меньшей мере, до одного из концов элемента стержнеобразной формы.

Целесообразно, чтобы каждое средство для обеспечения прикепления блокообразного тела к нижней челюсти содержало винт, стержень которого размещен в сквозном отверстии блокообразного тела, а шляпка накрывает поверхность блокообразного тела. При этом желательно, чтобы, по меньшей мере, одно из сквозных отверстий блокообразного тела, выполнено продолговатой формы.

Кроме того, предпочтительно, чтобы средство перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела было смонтировано с возможностью доступа к головке винта вращательного приводного инструмента путем чрескожного прокола.

Изобретение поясняется чертежами.

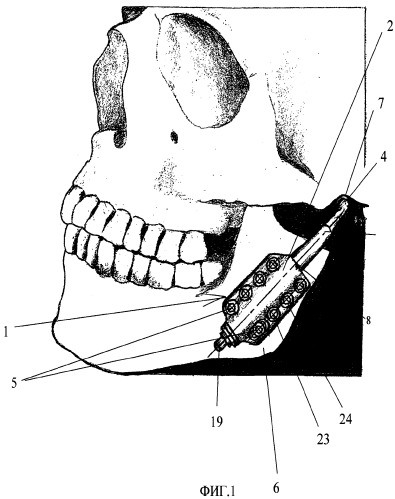

На фиг.1 изображено устройство для замещения, по меньшей мере, части мыщелкового отростка, общий вид, аксонометрия (для левой челюсти).

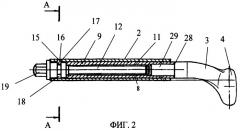

На фиг.2 - то же, продольное сечение (для левой челюсти).

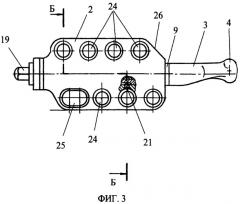

На фиг.3 - то же, вид в плане (для левой челюсти) (винты не показаны).

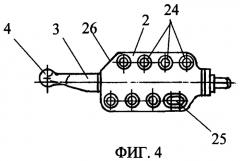

На фиг.4 - то же, вид в плане (для правой челюсти) (винты не показаны) (зеркальное отражение).

На фиг.5 - то же, сечение А-А фиг.2.

На фиг.6 - то же, сечение Б-Б фиг.3.

На фиг.7 изображено увеличенное отдельное изображение части устройства, ограниченное окружностью, помеченной буквой В на фиг.6.

На фиг.8 изображено отдельно блокообразное тело, продольное сечение (для левой челюсти).

На фиг.9 - то же, вид в плане (для левой челюсти).

На фиг.10 - то же, сечение Г-Г фиг.9.

На фиг.11 изображено увеличенное отдельное изображение части блокообразного тела, ограниченное окружностью, помеченной буквой Д на фиг.10.

На фиг.12 - то же, вид в плане (для правой челюсти) (зеркальное отражение).

На фиг.13 изображен элемент стержнеобразной формы, продольное сечение.

На фиг.14 - то же, вид с торца по стрелке Е.

На фиг.15 - то же, вид в плане.

На фиг.16 - то же, сечение Ж-Ж фиг.15.

На фиг.17 изображен винт, вид сбоку.

На фиг.18 - то же, вид с торца по стрелке И.

На фиг.19 изображено тело для взаимодействия с поверхностью суставной ямки, вид сбоку (для левой челюсти).

На фиг.20 - то же, вид с торца по стрелке К (для левой челюсти).

На фиг.21 - то же, вид с торца по стрелке Л (для левой челюсти).

На фиг.22 - то же, вид в плане (для левой челюсти).

На фиг.23 - то же, вид в плане (для правой челюсти) (зеркальное отражение).

На фиг.24 изображена шпонка, вид сбоку.

На фиг.25 - то же, сечение М-М фиг.26.

На фиг.26 изображен штырь, вид сбоку.

На фотографии 1 изображено заявленное устройство.

Кроме того, заявитель приводит девять графических рисунков (рис.1-9), иллюстрирующих методы лечения и конструкции, указанные в вышеприведенном кратком обзоре уровня техники, которые даны для удобства проведения экспертизы, так как в этом случае отпадает необходимость в поиске аналогов и прототипов, некоторые из которых представляют собой библиографическую редкость. В вышеприведенном кратком обзоре при анализе метода или конструкции дается конкретная отсылка на иллюстрирующий этот метод или конструкцию рисунок.

На рис.1 изображена нижняя челюсть человека без дефекта.

На рис.2 изображена нижняя челюсть с дефектом костных и мягкотканных анатомических элементов челюстно-лицевой области, а именно мыщелкового отростка нижней челюсти или ВНЧС в целом (патология не только мыщелкового отростка, но и суставной ямки).

На рис.3 изображен имплантат Christensen I (1965 год).

На рис.4 изображен эндопротез суставного отростка (Kent-Vitek, 1972 год).

На рис.5 изображен эндопротез мыщелкового отростка, названный в последствии "AO/ASIF", известный также как "SYNTHES" (1976 год, Spiessel).

На рис.6 изображен эндопротез мыщелка, разработанный Boyne.

На рис.7 изображен эндопротез II-го типа с усиленным основанием (Christiansen RW).

На рис.8 изображена система для протезирования ВНЧС марки "TECHMEDICA".

На рис.9 изображена система для протезирования ВНЧС марки "BIOMET-LORENZ".

Описание заявленного устройства в статике

Устройство 1 для замещения, по меньшей мере, части мыщелкового отростка включает блокообразное тело 2 и тело 3 для взаимодействия с поверхностью суставной ямки (фиг.1). Тело 3 для взаимодействия с поверхностью суставной ямки выполнено тянущимся от одного конца блокообразного тела 2 с выступом 4 на конце, вытянутым, по меньшей мере, в поперечном направления от продольной оси блокообразного тела. Кроме того, устройство 1 снабжено несколькими средствами 5 для обеспечения прикрепления блокообразного тела 2 к латеральной (наружной) поверхности ветви 6 нижней челюсти. Выступ 4 устанавливается в суставной ямке 7 височной кости, причем упомянутая ямка может быть как естественной, так и искусственной. Тело 3 для взаимодействия с поверхностью суставной ямки спроектировано отдельным блоком и смонтировано с возможностью продольного перемещения относительно блокообразного тела 2. Для обеспечения этого устройство 1 оснащено средством 8 перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела.

Конструкция средства 8 перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела может быть различной. Заявитель разработал их несколько модификаций.

Далее приводится один из наиболее предпочтительных вариантов (фиг.2-7).

Средство 8 перемещения и фиксации тела для взаимодействия с поверхностью суставной ямки относительно блокообразного тела содержит элемент 9 стержнеобразной формы (подробно отдельно изображен на фиг.13-16), установленный с возможностью продольного перемещения в сквозном продольном отверстии 10, выполненном в блокообразном теле 2. Блокообразное тело 2 подробно отдельно изображено на фиг.8-12. В элементе 9 стержнеобразной формы имеется отверстие, в котором размещен соединенный с ним резьбовым соединением винт 12 (подробно отдельно изображен на фиг.17,18). Для этого на части внутренней поверхности элемента 9 имеется винтовая резьба 13, взаимодействующая с винтовой резьбой 14 винта 12. Винт 12 снабжен средством 15 фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения (подробно отдельно изображено на фиг.24, 25). С противоположной стороны на торце элемента 9 стержнеобразной формы жестко, например, при помощи сварки закреплено тело 3 для взаимодействия с поверхностью суставной ямки (подробно отдельно изображено на фиг.19-23).

Блокообразное тело 2 выполнено уплощенной (приплюснутой) формы, чтобы минимизировать высоту выступания устройства над уровнем кости после установки на нижней челюсти. Сквозное продольное отверстие 10 в блокообразном теле 2 также выполнено уплощенной формы. В сквозное продольное отверстие 10 вставлен элемент 9 стержнеобразной формы. Данный элемент 9 стержнеобразной формы так же, как и сквозное продольное отверстие 10, выполнен уплощенной (приплюснутой) формы для предотвращения его смещения относительно блокообразного тела 2 вокруг его же продольной оси. Как отмечалось ранее элемент 9 стержнеобразной формы установлен с возможностью продольного возвратно-поступательного перемещения в указанном сквозном продольном отверстии 10.

Рассмотрим отдельно средство 15 фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения. Оно подробно изображено на фиг.24, 25, а также на фиг.2 и фиг.5. Средство 15 фиксирования положения винта относительно блокообразного тела без возможности продольного перемещения содержит элемент в виде шпонки 16, представляющей собой, в частности, пластину П-образной формы. Шпонка 16 помещена в пазу 17 блокообразного тела 2, причем ее другая часть р