Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах

Иллюстрации

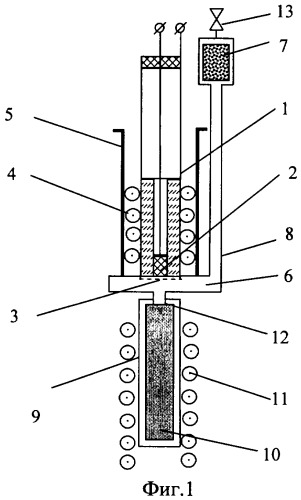

Показать всеИзобретение может быть использовано в энергетике, ядерной технике, химической технологии, металлургии, газовом анализе для измерения содержания водорода в расплавах щелочных металлов и их парах, инертных газах и водяном паре. Устройство содержит электрохимическую ячейку (ЭХЯ) (1) с твердым электролитом (2) и измерительным электродом (3). ЭХЯ (1) помещена в герметичную камеру и снабжена нагревателем (4) и теплоотводом (5). Герметичная камера содержит рабочую полость (6), расположенную в горячей зоне, и вспомогательную полость (7), расположенную в холодной зоне. Рабочая и вспомогательная полости соединены между собой трубопроводом (8). В горячей зоне с максимальной температурой расположена водородопроницаемая мембрана в виде заглушенной с одного торца трубы (9), которая снабжена вытеснителем (10), нагревателем (11) и каналом (12), соединяющим ее с чувствительной поверхностью измерительного электрода (3). Предложенный датчик обладает низкой инерционностью. Согласно изобретению создан датчик, обладающий высокой надежностью, малой инерционностью и способный работать в широком диапазоне температур. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в энергетике, ядерной технике, химической технологии, металлургии, газовом анализе для измерения содержания водорода в расплавах щелочных металлов и их парах, инертных газах и водяном паре.

Для непрерывного контроля содержания водорода в жидком натриевом теплоносителе, циркулирующем в контуре охлаждения атомных реакторов на быстрых нейтронах, а также в инертной аргоновой подушке над теплоносителем, требуются так называемые погружные датчики контроля водорода, которые устанавливаются вблизи от вероятных мест появления водорода. Датчики должны обладать малой инерционностью для обеспечения высокой скорости срабатывания системы аварийной защиты

Известен анализатор селективного определения водорода в газах, содержащий корпус, каналы для ввода и вывода газов и полупроводниковый датчик, содержащий непроводящую керамическую подложку с нанесенным на нее нагревателем, контактами для измерения проводимости и чувствительным слоем. Полупроводниковый датчик помещен в отдельную камеру, изолированную от камеры анализа полимерной диффузионной мембраной, селективно пропускающей водород, и продуваемую анализируемым газом, не содержащим водорода. (см. патент РФ на изобретение RU 2124718C1 С1, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Л.Я.КАРПОВА, опубл. 10.01.1999, МПК6 G01N 27/12.)

Известный датчик не может работать при температуре свыше 150°С, а входящая в него полимерная диффузионная мембрана неработоспособна в газе, содержащем агрессивные пары натрия, и в жидком натрии. Необходимость продувки такого датчика в процессе его работы анализируемым газом существенно усложняет эксплуатацию такого датчика при длительной работе его в непрерывном режиме.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению, которое может быть выбрано в качестве прототипа, является электрохимический датчик концентрации водорода в газовых и жидких средах. Известный датчик содержит герметичный корпус с установленным внутри него керамическим электрическим изолятором, закрытым с одного торца пробкой из твердого электролита, эталонный и измерительный платиновый электроды, образующие электрохимическую ячейку (ЭХЯ). Со стороны пробки из электролита с небольшим зазором последовательно установлены таблетка из пористой электроизоляционной керамики и гофрированная селективная мембрана, покрытая с внешней стороны защитной пленкой. (См. патент РФ на изобретение RU 2120624 С1, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, опубл. 20.10.1998, МПК6 G01N 27/417, 27/26.)

Однако данное техническое решение обладает рядом недостатков, а именно:

1. Большая инерционность в среде с низким перепадом парциальных давлений водорода, например, в диапазоне от 0,08 Па до 1 Па, достигающая 1300 с (см. фиг.3, на которой представлен график изменения ЭДС датчика-прототипа во времени), при температурах нагрева ЭХЯ и мембраны 300÷480°С, обусловленная тем, что при указанных температурах и давлениях водородопроницаемость у металлических мембран сравнительно низкая и существенно уменьшается при наличии поверхностных пленок (оксидных или углеродных), а конструкция датчика такова, что при повышении температуры среды мембрана, таблетка и электролит нагреваются практически одновременно и невозможно нагреть отдельно мембрану до более высокой температуры для увеличения скорости поступления водорода.

2. Недостаточная надежность из-за того, что в датчике, погруженном в жидкий металл, могут возникать неоднократные термоудары со скоростью порядка 3°С в секунду, из-за которых происходит разгерметизация электрохимической ячейки.

3. Узкий рабочий температурный диапазон 300÷480°С. Невозможность использования устройства при нагреве мембраны до температуры 1000°С из-за того, что при температуре свыше 650°С жидкометаллический эталонный электрод в непрерывном режиме работает нестабильно, а при более высоких температурах спекается и теряет свои эталонные свойства.

Перед авторами стояла задача разработать конструкцию датчика, обладающего высокой надежностью, малой инерционностью (необходимой и достаточной для обеспечения высокой скорости срабатывания систем аварийной защиты) и способного работать в широком диапазоне температур.

Этот технический результат достигается в устройстве для измерения содержания водорода в жидкостях и газах, содержащем водородопроницаемую мембрану и электрохимическую ячейку (ЭХЯ) с твердым электролитом и измерительным электродом, помещенными в герметичную камеру, состоящую из рабочей полости и вспомогательной полости, соединенных трубопроводом и расположенных в горячей и холодной зонах соответственно. При этом водородопроницаемая мембрана также выполнена с образованием полости, которая расположена в горячей зоне с максимальной температурой и снабжена нагревателем и каналом, соединяющим ее с чувствительной поверхностью измерительного электрода, при этом ЭХЯ также снабжена нагревателем и имеет теплоотвод.

Водородопроницаемая мембрана может быть выполнена с образованием полости в виде заглушенной с одного торца трубы и дополнительно снабжена вытеснителем, уменьшающим объем полости мембраны и обеспечивающим опору стенке мембраны при воздействии внешнего давления.

Отличительной особенностью заявляемого датчика является расположение водородопроницаемой мембраны в рабочей полости герметичной камеры в горячей зоне с максимальной температурой. Мембрана дополнительно снабжена нагревателем, который позволяет достичь температуры нагрева мембраны 600÷1000°С, тем самым снизить инерционность датчика за счет увеличения водородопроницаемости мембраны и уменьшения влияния оксидных и углеродных пленок на ее поверхности.

ЭХЯ также снабжена нагревателем и теплоотводом, температура ее составляет не более 600°С при нагреве мембраны до 1000°С. Дополнительное введение канала, соединяющего мембрану с чувствительной поверхностью измерительного электрода, позволяет формировать поток водорода, направляя его непосредственно на твердый электролит. Наличие направляющего канала, теплоотвода и нагревателя обеспечивает постоянную температуру ЭХЯ менее 600°С при температуре мембраны до 1000°С, сохраняя ее стабильную работу в непрерывном режиме, исключая спекание эталонного электрода с потерей эталонных свойств, позволяя устранить термоудары, а также расширяя температурный диапазон работы датчика до 100-4000°С.

Изобретение иллюстрируется графическими изображениями.

На фиг.1 представлена схема заявляемого датчика.

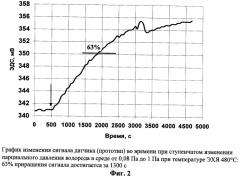

На фиг.2 приведен график изменения сигнала датчика (прототип) во времени при ступенчатом изменении парциального давления водорода в среде от 0,08 Па до 1 Па при температуре ЭХЯ 480°С.

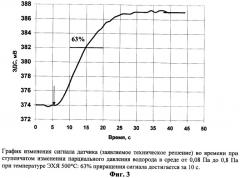

На фиг.3 приведен график изменения сигнала датчика (заявляемое устройство) во времени при ступенчатом изменении парциального давления водорода в среде от 0,08 Па до 0,8 Па при температуре ЭХЯ 500°С.

Устройство содержит (см. фиг.1) электрохимическую ячейку (ЭХЯ) 1 с кислородным твердым электролитом 2 и измерительным платиновым электродом 3. ЭХЯ снабжена нагревателем 4 и теплоотводом 5 и помещена в герметичную камеру, состоящую из рабочей полости 6, расположенной в горячей зоне, и из вспомогательной полости 7, расположенной в холодной зоне. Вспомогательная полость камеры заполнена цеолитом. Рабочая и вспомогательная полости соединены между собой трубопроводом 8. Водородопроницаемая мембрана 9 выполнена в виде заглушенной с нижнего торца трубы, внутри которой установлен вытеснитель 10, и расположена в горячей зоне с максимальной температурой. Мембрана снабжена нагревателем 11 и каналом 12, соединяющим ее с чувствительной поверхностью измерительного электрода. Ввод устройства в эксплуатацию при помещении в анализируемую среду и герметичность камеры обеспечиваются с помощью присоединительного клапана 13.

Электрохимическая ячейка 1 представляет собой керамическую трубку на основе Al2О3 и MgO, в которую герметично вмонтирован керамический твердый электролит 2 состава (ZrO2)0.9·(Y2O3)0,1. На торце твердого электролита установлен платиновый электрод 3, соединяющий его с корпусом из стали 1Х13М2С2. Нагреватель 4 выполнен из нихрома. Теплоотвод 5 изготовлен из алюминиевого сплава Д16АТ. Рабочая полость 6 выполнена из никеля НП-2. Вспомогательная полость 7 представляет собой трубу из стали 12Х18Н10Т диаметром 6 мм и толщиной стенки 0,5 мм, заполненную, например, пористым оксидом алюминия. Трубопровод 8 выполнен из трубы диаметром 6 мм и длиной 100 мм из никеля НМГ008В. Мембрана 9 изготовлена из трубы диаметром 6,05 мм с толщиной стенки 0,25 мм из никеля НМГ008В, внутри которой установлен вытеснитель 10 из плотной алюмооксидной керамики с каналами для прохода водорода. В торце мембраны установлена заглушка из никеля НП-2 и герметизирована диффузионной и лазерной сваркой. В качестве нагревателя мембраны используется одножильный кабель типа КНМСНХ с жилой из нихрома, оболочкой из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и минеральной изоляцией на основе MgO. Канал 12 внутренним диаметром 4 мм изготовлен из никеля НП-2 и герметично присоединен к мембране диффузионной и лазерной сваркой. Присоединительный клапан 13 с сильфонным уплотнением штока выполнен из стали 12Х18Н10Т. Для устройств, работающих в агрессивной и взрывоопасной среде, например жидком натрии, после ввода устройства в эксплуатацию клапан отсоединяется, а трубопровод герметизируется сваркой.

Устройство работает следующим образом.

Датчик помещают в анализируемую среду, после чего устанавливают температуру полостей рабочей герметичной камеры. При этом рабочая полость 6 и трубопровод 8, соединяющий рабочую полость 6 со вспомогательной полостью 7, нагреваются до рабочих температур анализируемой средой, а водородороницаемую мембрану 9 нагревают при помощи нагревателя 11 до максимально допустимой условиями эксплуатации температуры, при которой она не подвергается разрушению средой. Через клапан 13 создают в рабочей камере оптимальное давление паров воды, при этом основная масса водяного пара размещается в пористом наполнителе вспомогательной полости 7. Полость 7 термостабилизируют, и соответственно давление водяного пара в рабочей полости 6, соединенной с ней через трубопровод 8, становится постоянным на протяжении всего периода измерений. Затем камеру герметизируют. Поступление водорода в датчик из среды через мембрану 9 и канал 12 приводит к уменьшению парциального давления кислорода в рабочей полости, так как при постоянной температуре парциальное давление паров воды в ней поддерживается на постоянном уровне. В ответ на изменение парциального давления кислорода в рабочей полости электрохимическая ячейка 1 соответственно изменяет свою ЭДС (выходной сигнал). На платиновом электроде 3 при этом протекает электрохимическая реакция:

H2O+2e⇔O2-+H2,

где е - электрон; О2- - анион кислорода в твердом электролите.

Скорость реакции датчика увеличивается при увеличении температуры мембраны нагревателем 11 и при уменьшении объема рабочей полости, что достигается помещением в нее вытеснителя 10.

Как видно из приведенных на фиг.2 и фиг.3 графиков изменения сигнала датчика во времени при ступенчатом изменении парциального давления водорода в среде, заявляемое устройство достигает 63%-ного уровня приращения сигнала за 10 с, в то время как аналогичный уровень приращения сигнала в известном устройстве (прототипе) достигается за 1300 с. Стрелкой на фиг.2 и 3 отмечен момент, при котором осуществляют ступенчатое изменение парциального давления.

1. Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах, содержащее водородопроницаемую мембрану и электрохимическую ячейку с твердым электролитом и измерительным электродом, помещенными в герметичную камеру, отличающееся тем, что герметичная камера состоит из рабочей полости и вспомогательной полости, соединенных между собой трубопроводом и расположенных в горячей и холодной зонах соответственно, при этом водородопроницаемая мембрана выполнена с образованием полости, которая каналом соединена с измерительным электродом электрохимической ячейки, расположена в горячей зоне с максимальной температурой и снабжена нагревателем, в свою очередь электрохимическая ячейка также снабжена нагревателем и имеет теплоотвод.

2. Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах по п.1, отличающееся тем, что водородопроницаемая мембрана выполнена с образованием полости в виде заглушенной с одного торца трубы.

3. Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах по п.1, отличающееся тем, что водородопроницаемая мембрана выполнена с образованием полости, снабженной вытеснителем.