Способ скрепления по торцу фланцев сосудов, например кровеносных, и устройства для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеСпособ скрепления по торцу фланцев сосудов относится к хирургии и может быть использован в скреплении по торцу фланцев сосудов, преимущественно кровеносных. Способ скрепления по торцу фланцев кровеносных сосудов включает элементы крепления в контактном положении образованных по фланцам соответствующих кровеносных сосудов. Проведение монтажа соседствующих фланцев кровеносных сосудов осуществляют скрепками. Скрепки расположены равномерно и последовательно с зазором по окружности с использованием V-образных в виде петель с боковыми выступами прищепок и соответствующих устройств для монтажа и демонтажа скрепок и прищепок, скрепляющего агрегата, устройства для остановки движения крови в кровеносном сосуде и блока фиксации этих устройств по скреплению кровеносных сосудов на теле, например, пациента, блока для образования фланца в кровеносном сосуде и установочной планки. Технический результат - упрощение конструкции соответствующих устройств, возможность скрепления по торцу сосудов малых диаметров порядка 1 мм, более технологический съем элементов скрепления сосудов и более ускоренное их скрепление за счет одновременной работы по скреплению кровеносных сосудов двух операторов. 5 н. и 6 з.п. ф-лы, 191 ил.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, точнее к хирургии, и может быть использовано в операциях по скреплению по торцу фланцев сосудов, преимущественно кровеносных.

Изобретение может быть использовано и в других областях хирургии, например при скреплении моченосных сосудов.

Известен способ скрепления по торцу фланцев кровеносных сосудов с помощью муфт, описанный в журнале "Lancet" /Россия - on-line/. "Муфты из нержавейки для кровеносных сосудов". Номер 11/84/ от 21.03.2001 г. "Новые технологии".

Известны также устройства для послеоперационного перевязывания анатомических структур /ткани, сосуды и др./ посредством готовых эндопетлей, которыми соединяют прооперированные структуры /см. журнал "ИР №2 /2006 г./ стр.10/.

Недостатком вышеизложенных устройств является их сравнительная сложность, невозможность скрепления сосудов малого диаметра, например 1 мм, и сравнительно продолжительное скрепление кровеносных сосудов.

Задачей настоящего изобретения является упрощение конструкции, возможность скрепления по торцу сосудов малых диаметров порядка 1 мм, более технологический съем элементов скрепления сосудов и более ускоренное их скрепление за счет одновременной работы по скреплению кровеносных сосудов двух операторов.

Устройство скрепления по торцу фланцев кровеносных сосудов состоит из скрепок равномерно и последовательно с зазором по окружности расположенных с использованием V-образных в виде петель с боковыми выступами прищепок и соответствующих устройств для монтажа и демонтажа скрепок и прищепок, скрепляющего агрегата, состоящего по обе стороны от его середины из муфты, устройства для остановки движения крови в кровеносном сосуде и блока фиксации этих устройств по скреплению кровеносных сосудов на теле, например, человека, держателя устройства для остановки движения крови, блока для образования фланца в кровеносном сосуде и установочной планки.

Скрепляющий агрегат выполнен в виде системы из симметричных относительно фланцев кровеносных сосудов последовательно по прямой линии по обе стороны от каждого фланца муфты, устройства для остановки движения крови в кровеносном сосуде и блока фиксации этих устройств.

Каждая муфта состоит из двух способных возвратно поворачиваться на втулочной оси муфт полуцилиндрических в виде петли створок-половинок муфт с центральным соосным отверстием, равным диаметру кровеносного сосуда.

В муфтах равномерно по окружности с шагом, равным двум длинам, с зазором V-образной прищепки образованы углубления параллельно оси муфт длиной, равной двум длинам скрепки, в углублениях через одно шарнирно на оси поперечно оси муфты смонтированы зажимные устройства.

Между углублениями и зажимными устройствами в одной половинке муфты почти в диаметрально противоположных направлениях закреплены по длине муфты направляющие втулки, в каждой с внешней стороны одного из торцов смонтирован стержень длиной, равной длине корпуса устройства, для остановки движения крови, а во втулках одной половинки муфты установлены до упора в торец перехода заделки стержня в концевой части удлиненные стержни каждый длиной, равной двум длинам корпуса муфты, с пластинчатым поперечным выступом посредине.

В концевых частях стержней и втулок со стороны стержней, кроме втулочной оси, образованы полуцилиндрические почти до осевой и поперечно ей выемки, контактирующие с валиком с флажком, поперечно оси установленными с возможностью возвратно поворачиваться соответственно в концевых частях корпусов муфт в зоне расположения эксцентрика и устройства для остановки движения крови.

Полуцилиндрические выемки в корпусах муфт и устройства для остановки движения крови и концевых частей стержней в пристыкованных положениях совпадают, в образованных бобышках с обеспечением расстояния между торцами, равного двум толщинам стенки сосудов, и между другими в диаметрально противоположных направлениях углублениями и зажимными устройствами образованы с одной стороны установленная на втулочной оси петля, с другой смонтированное запорное устройство.

В концевых частях втулок с противоположной стороны стержней на торцах поперечно оси образованы пластинчатый выступ с одной стороны и углубление с другой в параллельных плоскостях полуцилиндрических выемок в соответствующих стержнях и втулках, а в корпусах муфт в ответных местах с торца образованы соответствующие углубления глубиной, равной каждое толщине пластинчатого выступа и двум толщинам пластинчатых поперечных выступов удлиненного стержня с другой стороны корпуса муфты.

Плоскость симметрии, проходящая через середины выступа, и углубления втулки расположены на ее осевой и параллельна осевой полуцилиндрической поверхности выемки.

Продольные с торца углубления в каждой муфте образованы по ее окружности в секторах с углом α каждого, построенного по формулам:

и ,

где α - угол сектора, в котором с муфтой на торце с одной стороны закреплена часть фланцев кровеносного сосуда;

n - четное количество секторов в муфте;

r - радиус, равный половине диаметра кровеносного сосуда;

t - толщина стенки кровеносного сосуда;

a - толщина стенки отбортовки V-образной прищепки;

b - расстояние от внутренней стенки отбортовки V-образной прищепки до оси параллельного стержня скрепки;

с - расстояние от линии сектора до оси параллельного стержня скрепки;

l - расстояние между осевыми параллельных стержней скрепки.

Зажимное устройство каждой муфты выполнено в виде систем, равномерно расположенных по окружности в секторах корпуса каждой муфты через один, каждая из которых состоит из двух кинематически связанных Т-образного при виде сбоку движка и Ц-образной при виде сбоку планки с пластинчатым поперечно и параллельно ее сторонам и противоположно направленным выступом в Ц-образной плоскости планки и установленного в прямоугольном окне муфты эксцентрика с двухсторонними поперечными плоскости эксцентрика соосными цапфами.

Т-образный движок установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения в образованном продольном прямоугольном окне параллельно оси муфты, одна цапфа эксцентрика расположена ближе к оси муфты, другая - в эксцентрично расположенном отверстии застопоренного посредством штифта кольца, установленного в резьбовом кольце, закрепленном в корпусе муфты.

В полке Т-образного движка образованы поперечно движку продольные Т-образные пазы, с которыми контактируют ответные Т-образные выступы одной стойки Ц-образной планки, взаимодействующей выступом наружной стороной с фланцем кровеносного сосуда.

Под Ц-образной планкой смонтирован пластинчатый вставок, Т-образный выступ с одного торца которого взаимодействует с ответным Т-образным пазом корпуса муфты, Т-образные пазы движка и корпуса муфты выполнены одноразмерными, другим торцом вставок взаимодействует с внутренней стороной фланца кровеносного сосуда.

На расположенной в кольце концевой части эксцентрика симметрично с диаметрально противоположных сторон удалены сегменты до образования концевой части под соответствующий "зев" Г-образного ключа.

С противоположной с установленным зажимным устройством стороны углубления вставлен Ц-образный без пластинчатой параллельно стойкам и противоположно направленной бобышке вкладыш с образованным на внешней из параллельных стоек Т-образными выступом в плоскости стойки, ответным Т-образному пазу корпуса муфты, передним торцом перемычки контактирует с внутренней стороной фланца кровеносного сосуда.

Длина вкладыша меньше глубины углубления в корпусе муфты на величину эксцентриситета эксцентрика, концевая поперечно перемычке часть планки в крайнем заднем положении в корпусе муфты углублена за наружную плоскость фланца кровеносного сосуда на величину порядка 0,15...0,2 мм.

В концевых частях параллельных стоек планки и вкладыша в образованных отверстиях смонтированы в каждой отогнутый под прямым углом конец пружинных П-образной скобы в планке и -образной скобы во вкладыше.

Одни концы, выступающие за Т-образные выступы планки и вкладыша, контактируют с ответными цилиндрическими углублениями в соответствующих местах корпуса муфты с расположенными посредине Т-образными пазами с возможностью возвратно-поступательного перемещения.

Другие концы каждой пружины закреплены в концевой части другой параллельной стойке планки и вкладыша, в Т-образных выступах задней стойки планки и в Т-образных пазах корпуса муфты посредине образованы прямоугольные углубления на всю ширину Т-образных выступа и паза высотой, равной 1/3 длины Т-образных выступа и паза, с обеспечением вхождения 1/3 Т-образного выступа задней стойки планки или вкладыша в углубление корпуса с последующим вхождением в Т-образный паз корпуса.

Между стойками во вкладыше образовано продольное углубление, глубиной и шириной в поперечном сечении равное диаметру -образной пружины.

Запорное устройство половинок муфт каждой муфты выполнено в виде системы из концентрических и поперечно смонтированных цапфы на одной половинке муфты, среднего кольца - на другой половинке муфты, внутреннего кольца с наружным кольцом-рукояткой резьбовым соединением.

На внутреннем кольце в концевой части противоположно резьбовой образован кольцевой выступ на наружной цилиндрической поверхности, а в среднем кольце в концевой части - на внутренней цилиндрической поверхности, торцы кольцевых выступов среднего и внутреннего колец контактируют между собой.

На наружной цилиндрической поверхности наружного кольца-рукоятки равномерно по окружности образованы продольные желоба, с которыми контактируют большой и указательный пальцы руки оператора.

В нижней части наружного, среднего и внутреннего колец образованы симметричные относительно осевой вырезы шириной, равной диаметру, и глубиной, равной высоте цапфы, на торце наружного кольца-рукоятки изображена стрелка, острием совпадающая с вырезом на кольцах, и цапфа симметрична плоскости разъема половинок муфт.

Каждая скрепка выполнена из стальной закаленной проволоки -образной при виде сбоку, двутавровой - при виде сзади и Ц-образной без Г-образной внешней перемычки части с закрепленным посредине с внешней стороны и в параллельной параллельным стержням плоскости кольцом.

Места первых изгибов, начиная от концевых частей параллельных стержней, на длине пяти толщин стенки кровеносного сосуда выполнены с твердостью HRc, равной 37...42, с обеспечением перегибов на угол примерно 45° без изломов.

В концевых конических частях параллельных стержней скрепки образованы продольные вдоль образующих желоба на длину конуса, образуя при виде с торца крест с режущими лезвиями на наклонных ребрах, ребра креста расположены под углом 45° к плоскости расположения параллельных стержней скрепки.

V-образная прищепка выполнена в виде петли, имеющей створки, способные возвратно поворачиваться, с выполненными в каждой пружинящими и охватывающими ось петли двумя перьями с поперечным цилиндрическим выступом под углом примерно 150° к плоскости створки в противоположную от нее сторону в каждой.

Перья створок в собранной прищепке удерживаются в приданном положении и каждое перо створки расположено одно от другого на расстоянии 3 размеров ширины пера, крайние из которых расположены, например, слева от края створки, а ширина створки в месте расположения петли равна 6 размерам ширины петли.

Кромки каждой створки петли в противоположном от ее оси направлении пружины по радиусу, образуя буртики, контактируют с наружной поверхностью соответствующего кровеносного сосуда.

С боков в месте расположения скруглений в нижней части каждой створки образованы два отверстия, расстояние между которыми равно расстоянию между параллельными стержнями, а диаметры - двум диаметрам стержня скрепки, и отверстия соосны между собой.

Устройство для остановки движения, например, крови в кровеносном сосуде выполнено в виде Ц-образной без пластинчатой параллельно параллельным стойкам и противоположно направленной бобышки при виде сбоку и рамки с боковым пластинчатым на уровне нижней ее стороны при виде сзади и двух прямоугольников, один из которых смещен в угол относительно друг друга при виде сверху корпуса с образованной вверх консольно плоскости прямоугольника губкой и закрепленными с нижней стороны параллельными направляющими втулками.

В рамке, в нижней ее части у основания образованы пазы, в которых смонтирована Г-образная при виде сбоку с возможностью возвратно-поступательно перемещаться пластина с прямоугольной поперечной пластинчатой полкой-губкой, подпружиненной пластинчатой пружиной с -образной концевой частью, смонтированной в прямоугольном окне концевой части корпуса в зоне расположения пазов, и другой концевой частью с зубьями в 90° каждый с шагом 0,5 мм, контактирующей с ответными зубьями нижней стороны пластины.

Горизонтальная часть пластины выполнена рейкой, сцепленной с шестерней, шарнирно установленной цапфами в соосных отверстиях боковых стенок рамки, на одной концевой части цапфы шестерни закреплена шайба-рукоятка, на цилиндрической наружной поверхности которой равномерно по окружности образованы продольные желоба.

В концевой части одной из направляющих втулок поперечно ее оси смонтирован стержень с поперечной полуцилиндрической выемкой и флажком, расстояние между параллельными направляющими втулками равно расстоянию между ответными соответствующими стержнями одной половинки муфты.

Под неподвижной губкой корпуса параллельно направляющим втулкам консольно смонтирована цапфа со сферической концевой частью, диаметр которой составляет примерно 5/3 диаметра шейки цапфы.

В корпусе устройства посредине и консольно смонтирована полка-губка, по размерам аналогичная размерам полки-губки рейки пластины.

Держатель устройства для остановки движения крови в кровеносном сосуде выполнен в виде проволочного -образного при виде сбоку и П-образного при виде сверху каркаса, имеющего закрепленную Г-образную при виде сбоку и прямоугольную при виде сверху пластину.

Нижние стержни параллельны между собой и имеют в средней части кольцевое утолщение, контактирующее торцом с соответствующими торцами направляющих втулок устройства.

Вертикальная часть Г-образной пластины выполнена с V-образным острием в сторону перегиба вырезом, концевые части параллельных стержней держателя заострены, верхняя горизонтальная часть держателя взаимодействует с большим, указательным и средним пальцами руки оператора.

Блок образования фланца, например, в кровеносном сосуде выполнен в виде системы кинематически связанных с резьбовым втулочным корпусом резьбовых и безрезьбовых втулок, средняя внутренняя резьбовая из которых смонтирована в средней части внутри втулки-корпуса, наружная резьбовая - снаружи задней части, одна безрезьбовая расположена спереди снаружи, другая составная - внутри внутренней резьбовой втулки с установленной внутри цанговой трубкой, в которой смонтирован стержень, в передней концевой части которого закреплен стакан.

Стакан имеет в донной части коническую с вершиной, расположенной в зоне расположения муфты, зону и продольные расположенные равномерно по окружности прорези, образуя цангу в концевой цилиндрической части торцом, выступающим за торец кровеносного сосуда примерно на 1 мм.

Цанговая часть трубки контактирует с цанговой частью стакана, взаимодействующего наружной цилиндрической поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью кровеносного сосуда, примерно в концевой передней части стержня образован конический вершиной в сторону внутренней средней резьбовой втулки участок в зоне расположения цанг трубки и стакана.

В задней концевой части втулки корпуса и стержня в плоскости и поперечно оси закреплена шпонка, а в цанговой трубке - сквозное окно шириной, равной толщине шпонки, и длиной, равной ее ширине, увеличенное на величину перемещения трубки для обеспечения контактирования стенки кровеносного сосуда с внутренней поверхностью центрального отверстия муфты с обеспечением возвратно-поступательного перемещения цанговой трубки относительно стержня.

В задней части цанговой трубки образован буртик с торовой проточкой, взаимодействующий наружной цилиндрической поверхностью с внутренней цилиндрической поверхностью отверного буртика, образованного в задней части наружной резьбовой втулки, установленные поперечно оси штифты контактируют с торовой проточкой буртика цанговой трубки с обеспечением возвратно-поворачивающего перемещения наружной резьбовой втулки относительно цанговой трубки.

В задней концевой части внутренней безрезьбовой втулки образован прямоугольный вырез шириной, равной толщине шпонки, и глубиной, равной ее ширине, с обеспечением возвратно-поступательного перемещения втулки относительно шпонки.

С образованной кольцевой проточкой внутренней безрезьбовой втулки взаимодействует ответный кольцевой выступ внутренней резьбовой втулки с обеспечением возвратно-вращательного перемещения внутренней резьбовой втулки относительно внутренней безрезьбовой втулки.

Торец кровеносного сосуда касается внутренней стенки поперечной выступающей части перемычки каждой Ц-образной планки зажимного устройства муфты и зигзагообразные торцы внутренней безрезьбовой втулки расположены выступами между Ц-образными планками зажимных устройств муфты, способных только возвратно-поступательно перемещаться, и сцеплены с резьбовой средней внутренней втулкой.

В средней внутренней резьбовой втулке блока образованы диаметрально противоположные прямоугольные по цилиндрической поверхности, образуя между собой перемычки, сквозные окна, а с внутренней резьбовой втулкой в месте расположения противоположных окон внутри втулки-корпуса с образованными продольными равномерно по окружности желобами взаимодействуют большой и указательный пальцы руки оператора, например хирурга.

В концевой торцовой передней части передней безрезьбовой втулки равномерно по окружности напротив мест между Ц-образными планками муфты образованы V-образные симметричные пазы, с которыми контактируют в каждой одна сферическая концевая часть двуплечего смонтированного на поперечной оси в проушинах втулки, закрепленной в передней резьбовой части втулки-корпуса, рычага.

Другая Г-образная концевая часть рычага выступом взаимодействует с ответным углублением, образованным в концевой Ц-образной без пластинчатой параллельно сторонам и противоположно направленной бобышки вкладыша муфты.

Торцы выступающих через один зигзагообразных цилиндрических частей внутренней безрезьбовой втулки выполнены каждый до середины толщины торца с внутренней стороны, начиная от внутренней поверхности внутренней безрезьбовой втулки по торовой поверхности соосно внутренней поверхности внутреннего кольца с притуплением острия примерно до 0,05 мм.

Блок для установки и снятия прищепки на пристыкованных фланцах кровеносных сосудов выполнен в виде системы кинематически шарнирно смонтированных двуплечих рычагов на двухступенчатом -образном при виде сбоку брусе с возможностью возвратно поворачиваться на шарнирно серединами установленных на передней цапфе бруса двух первых в плоскости поперечно брусу, двух других на первой ступени бруса в плоскости, параллельной плоскости бруса.

На торцах концевых частей плеч первых двух рычагов закреплен на каждом полуцилиндрический желоб навстречу друг другу под углом примерно 150° в плоскостях, поперечных плоскости расположения бруса.

На торцах концевых частей других плеч передних рычагов закреплен на каждом V-образный желоб в плоскости расположения, поперечной плоскости расположения бруса, и параллельны между собой, на торцах концевых частей передних плеч других двуплечих рычагов, расположенных на первой ступени, в плоскости параллельно плоскости расположения бруса закреплен чечевицеобразный на каждом выступ в плоскости расположения бруса.

Другие плечи тех же двуплечих рычагов взаимодействуют с большим и указательным пальцами руки оператора, рычаги, шарнирно смонтированные на оси, поперечно установленной на первой ступени бруса, подпружинены пружиной сжатия, обеспечивающей только разведение плеч рычагов.

На внутренней примерно посредине стенке длинных плеч двух двуплечих расположенных в плоскости расположения на второй ступени бруса рычагов в образованных проушинах шарнирно смонтированы одними концевыми частями две одинаковой длины тяги.

Другими концевыми частями тяги шарнирно между собой смонтированы посредством валика, установленного в продольном окне концевой части второй ступени бруса.

Чечевицеобразные концевые части плеч горизонтально расположенных рычагов контактируют с V-образными желобами концевых частей плеч вертикально расположенных рычагов, другие полуцилиндрические желоба концевых частей плеч тех же рычагов взаимодействуют с цилиндрическими боковыми выступами под углом 150° к плоскости створки соответствующих прищепок.

Блок для монтажа и демонтажа скрепки при скреплении кровеносных сосудов по фланцам выполнен в виде системы кинематически связанных с Г-образным при виде сбоку и рамой с ручкой при виде сверху корпусом, установленным с возможностью быстрого монтажа и демонтажа двумя образованными в нижней части V-образными поперечными в средней части бобышками в ответных продольных V-образных желобах корпуса муфты, двух подпружиненных одноплечих шарнирно установленных концевыми частями с одной стороны каждого в корпусе рычагов на поперечных к оси муфт параллельных осях.

В каждом рычаге в средней части над бобышками корпуса блока в Т-образном параллельно плоскости каждого рычага углублении смонтирована с возможностью только возвратно-поступательно перемещаться вдоль рычага прямоугольная шайба с консольно и поперечно в сторону бобышки смонтированным кольцевым ступенчатым кольцом, взаимодействующим большей наружной цилиндрической поверхностью в ответном отверстии движка, установленного с возможностью возвратно-поступательного перемещения боковыми направляющими в ответных направляющих бобышках.

Внутри кольца с прямоугольной шайбой смонтирована подпружиненная составленная из двух частей соосно скрепленная заклепкой трубка, на концевой верхней части с боков которой закреплены в диаметрально противоположных направлениях в плоскости осевой трубки разной высоты, начиная от верхних сторон пластинки, образуя трубку-барашек с ограничителями для нее в прямоугольной накладке.

В удерживающей квадратную шайбу с кольцом от осевого перемещения накладке образованы овальное окно и утолщение с одной внешней стороны высотой, равной разнице высот противоположных пластинок трубки-барашка, на нижней части трубки примерно посредине образован кольцевой буртик, контактирующий торцом с другим концом пружины кручения.

Одна концевая часть каждой пружины кручения одноплечих рычагов выполнена по ломанной линии с тупым углом вершиной во внешнюю сторону, внешний участок из которого взаимодействует с желобом торцовой концевой части одноплечего рычага, другая концевая часть выполнена под прямым углом относительно первой концевой части и выполнена П-образной в поперечной к плоскости пружины с Г-образным в ее плоскости концом.

Нижняя концевая часть сборной трубки-барашка контактирует с кольцевой частью скрепки в процессе ее монтажа и демонтажа в крайнем нижнем положении, а в верхнем - на 0,8 мм выше нижнего.

Расстояния между параллельными соосным втулкам стержнями муфт, входящими параллельными направляющими втулками устройства для остановки движения крови, параллельными стержнями блока образования фланца в кровеносном сосуде одинаковые, при этом диаметры этих стержней и соосные удлиненные с поперечно посредине пластинчатым выступом стержни тоже одинаковые.

Блок фиксации устройств по скреплению кровеносного сосуда выполнен в виде системы кинематически связанных Г-образной при виде с торца и сбоку и прямоугольной с равномерно распределенными отверстиями в стенке при виде сверху планки и продольно установленного Т-образным соединением в нижней части вертикальной стенки планки параллельно изгибу ее сторон при виде с торца цилиндрического со сферическим дном стакана, диаметр цилиндрической внутренней поверхности которого равен диаметру сферической концевой части цапфы корпуса устройства для остановки движения крови.

В стакане симметрично его осевой образован продольный паз шириной, равной диаметру шейки цапфы со сферической концевой частью корпуса устройства для остановки движения крови, увеличенной на длины дуг по обе стороны на угол поворота шейки цапфы корпуса примерно на 15° и глубиной, равной длине стакана до центра сферы дна, увеличенной на половину диаметра шейки цапфы корпуса и длину дуги поворота цапфы в корпусе с углом поворота примерно на 30°.

Сбоку и вдоль стакана симметрично продольному пазу и противоположно ему закреплена П-образная скоба с вертикально расположенной перемычкой и параллельно осевой стакана, в которой расстояние между параллельными горизонтальными стенками с внутренних сторон равно внутреннему диаметру стакана.

Сбоку скобы образован Т-образный параллельно вертикальной перемычке выступ, контактирующий с ответным Т-образным пазом, образованным с внешней стороны вертикальной стенки планки с обеспечением возвратно-поступательного перемещения относительно друг друга.

В параллельных стенках скобы поперечно осевой стакана образовано сквозное отверстие, в котором смонтирован с возможностью только вращения валик с буртиком с одной концевой стороны и, например, квадрат с другой, на котором закреплена рукоятка поворота валика.

Поперечно верхней стенке П-образной скобы концентрично образованному сквозному отверстию закреплена втулка длиной, равной длине валика между его буртиком и нижней стороной рукоятки поворота валика без высоты П-образной скобы.

В стенке нижней части Т-образного выступа стакана образовано параллельно вертикальной стенке углубление, а в ответной нижней стенке планки посредине Т-образного паза образовано отогнутое примерно на 3° от стенки пружинящее перо Т-образного паза шириной, равной ширине углубления в стенке Т-образного выступа, в котором в нижней удаленной от дна стенки стакана образованы с внутренней стороны на ребре клиновидные с двух сторон скосы глубиной, равной половине толщины стенки.

Поперечно осевой валика на длине буртика, равной половине внутреннего диаметра стакана, образовано цилиндрическое углубление с обеспечением совпадений внутренней цилиндрической поверхности стакана и цилиндрического углубления, выступание цилиндрической поверхности валика за внутреннюю цилиндрическую поверхность стакана равно примерно 0,15 мм с обеспечением сопряжения цилиндрической поверхности валика с внутренней цилиндрической поверхностью стакана.

В валике на длине от буртика примерно в 3,5 мм образовано поперечное симметрично его осевой отверстие, в котором закреплена цапфа, взаимодействующая с возможностью поворота валика с ответным дуговым примерно в 90° сквозным пазом втулки, увеличенным по длине дуги на размер диаметра цапфы.

Установочная планка выполнена в виде двугранной под углом примерно в 135° малой и большой стенками планки с закрепленными поперечно с боков концевой части малой стенки параллельными и соосными цапфами со сферическими концевыми частями в каждой диаметрами, аналогичными диаметрам, равным диаметрам ее шейки и сферической концевой части цапфы блока фиксации устройств по скреплению кровеносного сосуда.

На большей стенке планки образована насечка под углом 45° к одному из ее ребер с шагом, равным примерно 0,5 мм, и шириной, равной половине толщины стенки планки, причем посредине малой стенки планки образован стреловидный выступ под углом 90° острием в сторону от большой стенки планки выступом за ребро малой стенки на 0,7 мм.

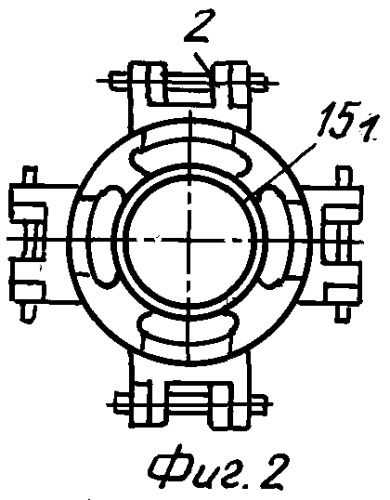

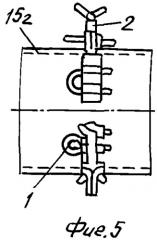

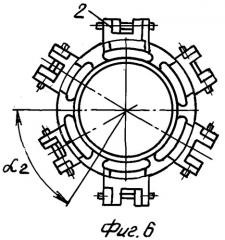

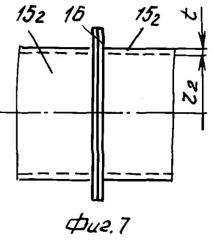

На фиг.1 и 2 изображено фланцевое скрепление кровеносных сосудов ⊘1 мм в двух проекциях; на фиг.3 и 4 - то же скрепление со снятыми прищепками и скрепками в 2-х проекциях; на фиг.5 и 6 - фланцевое скрепление кровеносных сосудов ⊘2 мм в 2-х проекциях; на фиг.7 и 8 - то же скрепление со снятыми скрепками и прищепками в 2-x проекциях; на фиг.9 - левая и правая муфты агрегата для скрепления по фланцам кровеносных сосудов ⊘ 2 мм при виде сбоку в разрезе; на фиг.10 - вид I на фиг.9; на фиг.11 - разрез по А-А на фиг.10; на фиг.12 - разрез по Б-Б на фиг.9; на фиг.13 - разрез по В-B на фиг.9; на фиг.14 - кольцо-рукоятка в разрезе; на фиг.15 - разрез по Г-Г на фиг.14; на фиг.16 и 17 - внутреннее кольцо в 2-х проекциях; на фиг.18 и 19 - цапфа первой половинки муфты в 2-х проекциях; на фиг.20 и 21 - среднее кольцо второй половинки муфты в 2-х проекциях; на фиг.22 - разрез по Д-Д на фиг.12, муфта в закрытом положении половинок; на фиг.23 - разрез по Д-Д на фиг.12, муфты в открытом положении половинок, запорное устройство открыто; на фиг.24 - вид Е на фиг.12; на фиг.25 - разрез по Ж-Ж на фиг.9; на фиг.26 - разрез по И-И на фиг.9; на фиг.27 - разрез по К-К на фиг.9; на фиг.28 - разрез по Л-Л на фиг.13; на фиг.29, 30 и 31 - скрепка в 3-х проекциях; на фиг.32 - вид II на фиг.29; на фиг.33 - вид III на фиг.31; на фиг.34 - разрез по М-М на фиг.28; на фиг.35, 36 и 37 - прищепка в 3-х проекциях; на фиг 38 и 39 - звено прищепки в 2-х проекциях; на фиг.40 - вид IV на фиг.38; на фиг.41, 42 и 43 - устройство для остановки движения крови в кровеносном сосуде в 3-х проекциях; на фиг.44 и 45 - держатель устройства для остановки движения крови в кровеносном сосуде с этим устройством в 2-х проекциях; на фиг.46 - разрез по H-Н на Фиг.42; на фиг.47 - разрез по О-О на фиг.41; на фиг.48 - пластинчатая пружина при виде сбоку; на фиг.49, 50 и 51 - корпус устройства для остановки движения крови в 3-х проекциях; на фиг.52 и 53 - рейка с губкой в 2-х проекциях; на фиг.54, 55 и 56 - держатель устройства для остановки движения крови в 3-х проекциях; на фиг.57 - вид V на фиг.47; на фиг.58 - блок образования фланца в кровеносном сосуде в продольном разрезе; на фиг.59 - разрез по П-П на фиг.58; на фиг.60 - разрез по Р-Р на фиг.58; на фиг.61 - разрез по С-C на фиг.58; на фиг.62 - разрез по Т-Т на фиг.58; на фиг.63 и 64 - движок эксцентрика в 2-х проекциях; на фиг.65 и 66 - планка в 2-х проекциях; на фиг.67 - вставок при виде сверху; на фиг.68 - вид У на фиг.67; на фиг.69 - разрез по Ф-Ф на фиг.58; на фиг.70 - вид VI на фиг.58; на фиг. 71 - вид VII на фиг.58; на фиг.72 и 73 - корпус блока для образования фланца в кровеносном сосуде в 2-х проекциях; на фиг.74 - вид Х на фиг.72; на фиг.75 - разрез по Т-Т на фиг.72; на фиг.76 - вид Ц на фиг.72; на фиг.77 и 78 - втулка с проушинами в 2-х проекциях; на фиг.79 - муфта левая с устройством для остановки движения крови и блоком для образования фланца в кровеносном сосуде при виде сверху; на фиг.80 - разрез по Ч-Ч на фиг.79; на фиг.81 - передняя концевая часть внутреннего кольца в разрезе; на фиг.82 и 83 - стержень в 2-х проекциях; на фиг.84 - разрез по Ш-Ш на фиг.9; на фиг.85, 86 и 87 - блок для установки и снятия прищепки в 3-х проекциях; на фиг.85 показан условно разрез по цапфе бруса; на фиг.88, 89 и 90 - двуплечий правый рычаг в 3-х проекциях; на фиг.91, 92 и 93 - двуплечий левый рычаг в 3-х проекциях; на фиг.94, 95 и 96 - горизонтальный двуплечий рычаг в 3-х проекциях; на фиг.97, 98 и 99 - брус блока в 3-х проекциях; на фиг.100, 101 и 102 - левая тяга в 3-х проекциях; на фиг.103 и 104 - правая тяга в 2-х проекциях; на фиг.105 - ось горизонтальных рычагов при виде сбоку; на фиг.106 - разрез по Щ-Щ на фиг.87; на фиг.107, 108 и 109 - блок для монтажа и демонтажа скрепки в 3-х проекциях; на фиг.110 - разрез по Э-Э на фиг.109; на фиг.111 - разрез по Ю-Ю на фиг.109; на фиг.112, 113 и 114 - движок в 3-х проекциях; на фиг.115 - разрез по Я-Я на фиг.112; на фиг.116 и 117 - прямоугольная шайба с кольцевым ступенчатым кольцом в 2-х проекциях; на фиг.118 - разрез по А1-А1 на фиг.109; на фиг.119 - разрез по Б1-Б1 на фиг.111; на фиг.120 и 121 - левая пружина кручения в 2-х проекциях; на фиг.122 - разрез по В1-В1 на фиг.109; на фиг.123 - разрез по Г1-Г1 на фиг.109; на фиг.124 - разрез по Д1-Д1 на фиг.123; на фиг.125 - разрез по Е1-Е1 на фиг.124; на фиг.126, 127 и 128 - корпус блока для монтажа и демонтажа скрепки в 3-х проекциях; на фиг.129 - разрез по Ж1-Ж1 на фиг.111; на фиг.130, 131 и 132 - верхняя половинка трубки-барашка в 3-х проекциях; на фиг.133, 134 и 135 - накладка в 3-х проекциях; на фиг.136 и 137 - нижняя половинка трубки-барашка в 2-х проекциях; на фиг.138 - разрез по З1-З1 на фиг.129; на фиг.139, 140 и 141 - движок в 3-х проекциях; на фиг.142 - вид VIII на фиг.109; на фиг.143 - часть корпуса блока при виде сверху; на фиг.144 - разрез по И1-И1 на фиг.143; на фиг.145, 146 и 147 - вкладыш в 3-х проекциях; на фиг.148 - разрез по К1-К1 на фиг.142; на фиг.149, 150 и 151 - втулка со стержнем в 3-х проекциях; на фиг.152, 153 и 154 - втулочная ось со стержнем в 3-х проекциях; на фиг.155, 156 и 157 - удлиненный стержень в 3-х проекциях; на фиг.158 - устройство для остановки движения крови и муфта левая - разделенные при виде сбоку; на фиг.159 - то же самое, состыкованные при виде сбоку; на фиг.160 - устройство для остановки движения крови с левой муфтой и блоком для образования фланца в кровеносном сосуде - разделенные при виде сбоку; на фиг.161 - то же самое, состыкованные при виде сбоку; на фиг.162 - устройство для остановки движения крови, состыкованное с левой муфтой, и правая муфта, состыкованная с устройством для остановки движения крови, разъединенные при виде сбоку; на фиг.163 - то же самое, состыкованные при виде сбоку; на фиг.164 - вид Л1 на фиг.163; на фиг.165 - вид IX на фиг.164; на фиг.166 - разрез по М1-М1 на фиг.165; на фиг.167 - вид X на фиг.164; на фиг.168 - разрез по Н1-Н1 на фиг.167; на фиг.169, 170 и 171 - блок фиксации устройств по скреплению кровеносных сосудов в 3-х проекциях; на фиг.172 - разрез по О1-О1 на фиг.169; на фиг.173 - разрез по П1-П1 на фиг.171; на фиг.174 и 175 - валик в 2-х проекциях; на фиг.176 - цапфа, закрепленная в корпусе устройства для остановки движения крови в штрихпунктирных линиях; на фиг.177, 178 и 179 - Г-образная планка в 3-х проекциях; на фиг.180 - разрез по Р1-Р1 на фиг.170; на фиг.181 - разрез по С1-С1 на фиг.178; на фиг.182, 183 и 184 - цилиндрический стакан в 3-х проекциях; на фиг.185 - разрез по Т1-Т1 на фиг.183; на фиг.186 и 187 - блок фиксации устройств по скреплению кровеносного сосуда с устройством для остановки движения крови и муфтой, состыкованные левые, и блок фиксации устройств по скреплению кровеносного сосуда с устройством для остановки движения крови и муфтой, состыкованные правые разведенные друг относительно друга примерно на 15 в 2-х проекциях; на фиг.188 - блоки фиксации устройств по скреплению кровеносных сосудов, устройства для остановки движения крови в кровеносных сосудах и муфты последовательно состыкованы в линию как единое целое: блок для фиксации устройств по скреплению левый → устройство для остановки движения крови левое → муфта левая → муфта правая → устройство для остановки движения крови правое → блок фиксации устройств по скреплению правый при виде сбоку и на фиг.189, 190 и 191 - установочная планка в 3-х проекциях.

Устройство скрепления по торцу фланцев кровеносных сосудов, например ⊘2 мм, содержит расположенные по окружности с боковым зазором скрепки 1 с использованием V-образных прищепок 2, скрепляющего агрегата 3, состоящего по обе стороны от его середины из муфт 4 и 5, соответственно из левой и правой, устройство для остановки движения крови в кровеносных сосудах 6 и 7, соответственно левое и правое, и блоков фиксации этих устройств по скреплению кровеносных сосудов, соответственно левого и правого, на теле, например, человека, держателя устройства для остановки движения крови 10, блока для образования фланца в кровеносном сосуде 11, установочная планка 12 /см. фиг.186, 187, 188, 1, 2...8/, а также блоки 13 для установки и снятия прище